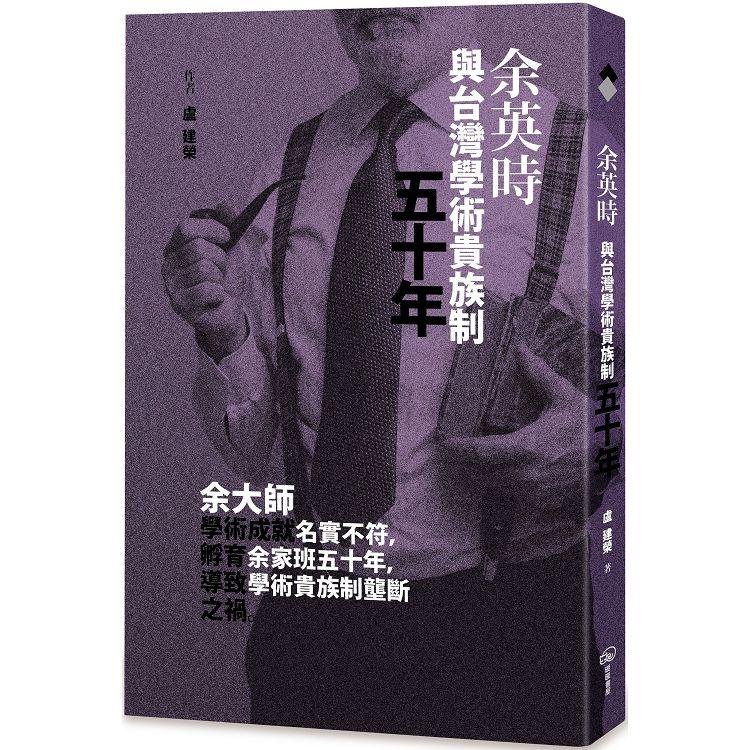

余英時與台灣學術貴族制五十年

活動訊息

內容簡介

余大師學術成就名實不符,

孵育余家班五十年,導致學術貴族制壟斷之禍。

余大師經不起驗證的學術成績:

•為取悅費正清寫漢代版的封貢體系

•湊熱鬧鑽紅學,錯把書評家和書商當作者

•神話陳寅恪

•比附明清商業文化為資本主義

以「海外胡適」自居,並以一身繫中華文化存續的余英時,五十年駐錫福華寺,大吹其會通中西文化的法螺,卻犯了引用西方學術理念的誤用、濫用,甚至挪用的失格之舉。他對中西文化的理解,多流於皮相,且屬於高山滾鼓的性質。他終極關懷的兩說「儒學的現代化」及「中國文化無敵」,如今看來愈發如昨日黃花,盡化為春泥矣。

余氏以治思想史聞名於世,不僅研究個別思想家,如朱熹、戴震、章學誠、陳寅恪、胡適、顧頡剛等人,也研究時代變動下的思潮,如漢晉之際、明清之際,以及晚清民初。這些研究的手法暴露了不少在思維上的盲點,在與西洋學術資產對話時的牽強,在課題拿捏上精準度的欠缺,在史料疏通與特定課題之間不能符應,以及在論思潮導致社會自發性變動時之武斷。

余大師還利用台灣報媒刊載其學術作品,諸如陳寅恪晚年心曲、漢代循吏與文化傳播,以及東漢生死觀等等學術大文,徒留難登大雅之堂的劣作。這比起西方「志於道」的學者,相差何啻霄壤?在他留洋的五○、六○年代,以迄爾後滯留西方,他對西方史學不僅陌生,而且霧裡看花不知所以,更未曾在英文世界遺下鉅著或傑作。

目錄

代序:台灣在自由之前、以及之後

增訂版序:學術自由與余英時死後地位升降

序曲

卷一、思潮史研究的方法論致命傷

第一章 現代儒學論

第二章 清末民初

第三章 明清之際

第四章 漢晉之際

第五章 兩漢大小傳統

卷二、會通中西的二手傳播

第一章 重大關節處既不註明出處,也不尊重本土前輩創作

第二章 販售學貫中西的野人頭

第三章 假中西比附瞎掰中國人文主義史學傳統

第四章 懷抱落伍資訊,不知尊重學術累積

第五章 湊熱鬧鑽紅學,錯把書評家和書商當作者

第六章 重批古代中國專制愚民,輕放當代台灣專制愚民

第七章 誇大對清代考據學的評價

卷三、博論了了,後作未必佳?

第一章 余家班拱余當舉世史學一哥

第二章 取巧極致:輕薄、材料現成,以及沒結論

第三章 用錯方法、錯置現代價值觀與影響古史晦暗不明

第四章 看不懂神仙可致文化之建構的史料

第五章 不解史書注文是上佳閱讀行動珍貴史料

卷四、學術為晉身之階

第一章 欺老外易,騙老中難

第二章 只為取悅學霸並兼稻糧謀

第三章 所據資料既不客觀又有偏見

第四章 他者書寫文本難以提煉他者的實情

第五章 分析上屢有疏失

第六章 重複勞動.漠視殖民罪惡.缺乏歷史洞見

卷五、神話陳寅恪

第一章 躲在家中爭自由,竟成為余筆下鬥士

第二章 同樣訴求異代讀者,陳式手法讓人感覺沒有Fu

第三章 大吹暗碼法螺,其實不是文化研究所用法門

第四章 余解詩不脫漢家故物,難與行動/影像解碼者爭鋒

第五章 挪用洋術,致在中土舊學和西洋新知之間兩不搭調

第六章 海外反共穩賺不賠

卷六、比附明清商業文化為資本主義

第一章 未能善用一九八六年以前西方史家對資本主義的研究成果

第二章 佛教世俗化和勤儉工作態度在漢唐之間所在多有

第三章 北宋四大名臣突然變成理學家與居士佛和菩薩思想先於禪宗

第四章 誤將中國老靈魂當成新軀體的生命形式

第五章 分不清歷史的斷裂和因襲

第六章 既昧於中國傳統文化又沒掌握好學術新知

卷七、實踐商人精神

第一章 一見商人心機

第二章 再見商人心機

第三章 又見商人心機

第四章 四見商人心機

卷八、在台政學關係

第一章 原來大師愛說謊

第二章 捍衛威權體制下的製作大師

第三章 打著「士志於道」的大旗,背離獨立知識人傳統的打造

第四章 搶錯舞台,搞錯表演

第五章 開訓別人,卻張冠李戴

尾聲

徵引書目

參考文獻

試閱

在一九九六年,由新加坡資助、香港新亞書院「新亞人文叢書」出版余英時《現代儒學論》論文集,列為該叢書第二號。余著論文集由六篇論文組成,主要在講清末民初的儒學在失去可依附的政治/社會制度,已成了「遊魂」狀態的思想叢集,而就在適應新價值著陸的新時代裡,愈發顯得陷入困境。在此,余英時曉曉欲辯的是,中國近代引進西潮,出以仰仗傳統為適應變局的文化資源,以余氏老生常談的說法,乃儒家:「『內在批判』的產品」(頁9)這就是將中國本身的自發性誘因無限上綱,動輒「內在」云云,也無形誇大了儒學自身內在理路作為自變數的因素。這是一種思想決定論思維,這使得考慮事情,容易流於既忽視主觀思想與客觀政治/社會過程之間的相互激盪,也忽略了思想行動者無以覺察的文化制約作用。過於凸顯思想單一因素的決定性作用,就會對社會/政治過程因素,以及文化制約思想這部分因素,傾向武斷的輕忽。這是余英時一生治學最大的特色所在,值得我們後人關注。

這本論文集在結構上也有缺陷。該書的重頭戲其實是第一篇和第二篇,共佔一○一頁的篇幅,它的第四、第五,以及第六等三短文不過在重複頭二文所說的觀點,別無新義。這三短文只佔二十頁的篇幅,而第三文主要在講其業師錢穆不宜被歸類到現代思潮之一的新儒家這一陣營,跟本書主題關係不大,卻佔了五十六頁篇幅,只差最長的第一文(五十八頁)才二頁,屬於全書第二長文,卻是形同凑數之作,豈是大師所優為?

本書的重頭戲無疑是在前二文,特別是第二文在講清末民初的反傳統異議者聲音的出現,及其如何引進現代西方思潮與制度。至於第一文,是第二文的背景延伸,主要在講明末清初中國出現的一些新思想基調,諸如抑君權和興民權、辦學會,以及崇尚個人自主等,都成為二百年後的清末民初異議思想家在移植西潮和西制上,引為可資憑仗的傳統支援資源。易言之,這些明清之際的新思潮蔚為清季以來新式人物引進現代西方物事的潤滑劑。余氏特稱之為:「思想基調」。他認為有此基調正是揀選西方新事物的「格義」所在。這是余氏重要創發之一大論點,另一大論點在於指出並強調,中國傳統社會在轉型為現代社會的過程中,自己所屬的變革驅動力,即他向來愛說的「內在理路」或該文特稱之的「內在批判」,一直在過度強調外部刺激以致造就現代中國的大論述下,沒受到應有的對待。在此,余氏所論不免逸出歷史學研究的正軌,即依他的思維,就成了假設沒有與西方現代文明接觸的外部刺激此一因素,光憑中國內部自有其致變驅動力,也會推動古老中國邁向現代中國似的。事實上,中國近代新式人物既與西方文化有所接觸,亦深受刺激,這是連余氏都不否認的事實,如今他只為了強調他的老套:「內在理路」,別出心裁,說是明清之際新思潮的基調是與西方現代文明合轍的。言下之意,余氏似乎在暗示讀者,即令中國閉門造車二百年,屆時出門也會與西方現代文明車軌合轍。其然?豈其然乎?

在今天二十一世紀屬於大中華文化的兩岸,傳統的幽靈,諸如專制、家父長制、男尊女卑文化,以及中央集權制等四項文化模式,仍頑強地在運作著。兩岸的差異其實不大;在台灣,家父長制和男尊女卑文化在程度上或輕於中國大陸,此其一。第二,有關專制這一項,台灣雖超越前進走向民主,但民主的脆弱性難以保證日後擁護專制的保守勢力不會反撲成功。第三,兩岸行中央集權制幾乎難分軒輊。基此認識,試問余先生,你所作的清末民初新思潮與現代西方文明掛勾,亦不過停在菁英階層的提倡階段,根本難以撼動傳統文化體制或格局於分毫。民初新思想家的社會憑藉中有一項是傳統思想家所未曾有過的武器,就是大眾媒體,在有大眾媒體為助的民初社會,中國都難以轉型成功了,遑論民初思想家引為權宜消化所吸收西方現代文明的「格義」,即明清新思潮了。再者,格義也者,畢竟是一時借用之工具,而非思欲吸收異文化長處的本身。從格義到真諦有一段路要走,但如前所示,從一九一九年走到二○一一年,也快滿百年,對於西方現代文明精義的掌握度,我輩比起當年傅斯年那一輩不知進步多少,兩岸的中華文化又不知已轉型多少?作為一時權宜接受西洋文化手段的明清思潮格義,真的有如余氏所說那麼神奇嗎?非也!余氏對明清新思潮的抉隱只能是他對明清思想史的一個看法,而這個看法很難成為他假想的、對於民初輸入西洋文明一事起過「思想基調」的高度作用。以上只是從邏輯上略事推敲余英時提法的說服力而已,並非評者要與余英時唱反調。如前所說,本文重點不在與余英時討論其論點,而在向余英時請教其研究方法和所使用的資料問題。

余英時先生既決心研究中西文化接觸並隨之而來的文化傳播課題,沒有理由不守該研究課題應有的義法,然而他不此之圖,反以萬變不離其宗的思想史作法,以致於導致他無力解答他所要提問的致命所在。余英時就這樣被他慣用的思維牽著鼻子走了。

再回到文化接觸和傳播課題的本身。余英時只知大量引證菁英言論,忽略了彼輩發言位置和發言場合這一重要的因素。清末民初菁英時論的載體如果沒有意外,多半是報章雜誌這種新式的大眾傳媒。也就是說,當學者在從事文化接觸或傳播課題時,消息所在的物質形式,亦即文本出現的原初形式,乃是研究者在作文本分析所需的文本脈絡所在。任何文本的原初形式在日後的出版機制下都會產生變形,而影響讀者/研究者讀取其中意涵。換言之,同一文本出現在它原初載體形式如媒體,與日後轉載到作者的文集或編者的編輯書中,在意義的讀取上是有所不同的。

余著從六十五─七十一頁引證多條譚嗣同《仁學》一書中之內容,對於它的流通情形如何,卻未著一字,殊為致命。接著余氏就跳到譚氏死後此書的傳播。在此,余氏所引證的傳播效益有兩條資料,但都是失靈的資料。首先,余氏引胡適於一九六○年發表的一篇英文文章,主要在講帝制之垮可推功到《仁學》一書,(頁69),但從引文看不出這一論斷。這且不論。再者,余氏引王國維於一九○四年論學一文,其中言及康有為和譚嗣同的學問,(頁70)更與《仁學》對社會的影響無關。相形之下、余氏雖兩度引證張灝對譚嗣同《仁學》一書之研究專書(頁68、71),卻忽略了張灝言及青年毛澤東在師範學校唸書時受《仁學》之影響。(按:詳見張著,台北:聯經,19881,頁138)張灝之舉證比余英時高明多多。但余、張兩位院士在言及《仁學》一書在社會之流通,吝於一言則一,讀者在意的是,究是以單行本、抑或轉載於全集形式,在流通;抑有進者,出版狀態和讀者閱讀情形也諱莫如深,則又如何奢言文化傳播?

第一章 現代儒學論

在一九九六年,由新加坡資助、香港新亞書院「新亞人文叢書」出版余英時《現代儒學論》論文集,列為該叢書第二號。余著論文集由六篇論文組成,主要在講清末民初的儒學在失去可依附的政治/社會制度,已成了「遊魂」狀態的思想叢集,而就在適應新價值著陸的新時代裡,愈發顯得陷入困境。在此,余英時曉曉欲辯的是,中國近代引進西潮,出以仰仗傳統為適應變局的文化資源,以余氏老生常談的說法,乃儒家:「『內在批判』的產品」(頁9)這就是將中國本身的自發性誘因無限上綱,動輒「內在」云云,也無形誇大了儒學自身內在理路作為自變數的因素。這是一種思想決定論思維,這使得考慮事情,容易流於既忽視主觀思想與客觀政治/社會過程之間的相互激盪,也忽略了思想行動者無以覺察的文化制約作用。過於凸顯思想單一因素的決定性作用,就會對社會/政治過程因素,以及文化制約思想這部分因素,傾向武斷的輕忽。這是余英時一生治學最大的特色所在,值得我們後人關注。

這本論文集在結構上也有缺陷。該書的重頭戲其實是第一篇和第二篇,共佔一○一頁的篇幅,它的第四、第五,以及第六等三短文不過在重複頭二文所說的觀點,別無新義。這三短文只佔二十頁的篇幅,而第三文主要在講其業師錢穆不宜被歸類到現代思潮之一的新儒家這一陣營,跟本書主題關係不大,卻佔了五十六頁篇幅,只差最長的第一文(五十八頁)才二頁,屬於全書第二長文,卻是形同凑數之作,豈是大師所優為?

本書的重頭戲無疑是在前二文,特別是第二文在講清末民初的反傳統異議者聲音的出現,及其如何引進現代西方思潮與制度。至於第一文,是第二文的背景延伸,主要在講明末清初中國出現的一些新思想基調,諸如抑君權和興民權、辦學會,以及崇尚個人自主等,都成為二百年後的清末民初異議思想家在移植西潮和西制上,引為可資憑仗的傳統支援資源。易言之,這些明清之際的新思潮蔚為清季以來新式人物引進現代西方物事的潤滑劑。余氏特稱之為:「思想基調」。他認為有此基調正是揀選西方新事物的「格義」所在。這是余氏重要創發之一大論點,另一大論點在於指出並強調,中國傳統社會在轉型為現代社會的過程中,自己所屬的變革驅動力,即他向來愛說的「內在理路」或該文特稱之的「內在批判」,一直在過度強調外部刺激以致造就現代中國的大論述下,沒受到應有的對待。在此,余氏所論不免逸出歷史學研究的正軌,即依他的思維,就成了假設沒有與西方現代文明接觸的外部刺激此一因素,光憑中國內部自有其致變驅動力,也會推動古老中國邁向現代中國似的。事實上,中國近代新式人物既與西方文化有所接觸,亦深受刺激,這是連余氏都不否認的事實,如今他只為了強調他的老套:「內在理路」,別出心裁,說是明清之際新思潮的基調是與西方現代文明合轍的。言下之意,余氏似乎在暗示讀者,即令中國閉門造車二百年,屆時出門也會與西方現代文明車軌合轍。其然?豈其然乎?

在今天二十一世紀屬於大中華文化的兩岸,傳統的幽靈,諸如專制、家父長制、男尊女卑文化,以及中央集權制等四項文化模式,仍頑強地在運作著。兩岸的差異其實不大;在台灣,家父長制和男尊女卑文化在程度上或輕於中國大陸,此其一。第二,有關專制這一項,台灣雖超越前進走向民主,但民主的脆弱性難以保證日後擁護專制的保守勢力不會反撲成功。第三,兩岸行中央集權制幾乎難分軒輊。基此認識,試問余先生,你所作的清末民初新思潮與現代西方文明掛勾,亦不過停在菁英階層的提倡階段,根本難以撼動傳統文化體制或格局於分毫。民初新思想家的社會憑藉中有一項是傳統思想家所未曾有過的武器,就是大眾媒體,在有大眾媒體為助的民初社會,中國都難以轉型成功了,遑論民初思想家引為權宜消化所吸收西方現代文明的「格義」,即明清新思潮了。再者,格義也者,畢竟是一時借用之工具,而非思欲吸收異文化長處的本身。從格義到真諦有一段路要走,但如前所示,從一九一九年走到二○一一年,也快滿百年,對於西方現代文明精義的掌握度,我輩比起當年傅斯年那一輩不知進步多少,兩岸的中華文化又不知已轉型多少?作為一時權宜接受西洋文化手段的明清思潮格義,真的有如余氏所說那麼神奇嗎?非也!余氏對明清新思潮的抉隱只能是他對明清思想史的一個看法,而這個看法很難成為他假想的、對於民初輸入西洋文明一事起過「思想基調」的高度作用。以上只是從邏輯上略事推敲余英時提法的說服力而已,並非評者要與余英時唱反調。如前所說,本文重點不在與余英時討論其論點,而在向余英時請教其研究方法和所使用的資料問題。

余英時先生既決心研究中西文化接觸並隨之而來的文化傳播課題,沒有理由不守該研究課題應有的義法,然而他不此之圖,反以萬變不離其宗的思想史作法,以致於導致他無力解答他所要提問的致命所在。余英時就這樣被他慣用的思維牽著鼻子走了。

再回到文化接觸和傳播課題的本身。余英時只知大量引證菁英言論,忽略了彼輩發言位置和發言場合這一重要的因素。清末民初菁英時論的載體如果沒有意外,多半是報章雜誌這種新式的大眾傳媒。也就是說,當學者在從事文化接觸或傳播課題時,消息所在的物質形式,亦即文本出現的原初形式,乃是研究者在作文本分析所需的文本脈絡所在。任何文本的原初形式在日後的出版機制下都會產生變形,而影響讀者/研究者讀取其中意涵。換言之,同一文本出現在它原初載體形式如媒體,與日後轉載到作者的文集或編者的編輯書中,在意義的讀取上是有所不同的。

余著從六十五─七十一頁引證多條譚嗣同《仁學》一書中之內容,對於它的流通情形如何,卻未著一字,殊為致命。接著余氏就跳到譚氏死後此書的傳播。在此,余氏所引證的傳播效益有兩條資料,但都是失靈的資料。首先,余氏引胡適於一九六○年發表的一篇英文文章,主要在講帝制之垮可推功到《仁學》一書,(頁69),但從引文看不出這一論斷。這且不論。再者,余氏引王國維於一九○四年論學一文,其中言及康有為和譚嗣同的學問,(頁70)更與《仁學》對社會的影響無關。相形之下、余氏雖兩度引證張灝對譚嗣同《仁學》一書之研究專書(頁68、71),卻忽略了張灝言及青年毛澤東在師範學校唸書時受《仁學》之影響。(按:詳見張著,台北:聯經,19881,頁138)張灝之舉證比余英時高明多多。但余、張兩位院士在言及《仁學》一書在社會之流通,吝於一言則一,讀者在意的是,究是以單行本、抑或轉載於全集形式,在流通;抑有進者,出版狀態和讀者閱讀情形也諱莫如深,則又如何奢言文化傳播?

余英時亦喜引證私人信件。信件作為史料有其價值,但他忽略了私函在當時第一時間是不公開的,這在事發時間點(即清末民初這一時代脈絡)是不構成傳播的,更遑論傳播效益了。例如余氏引黃遵憲於一九○二年致梁啟超書,余氏更註明此信出處,為出於一九八三年出版的丁文江、趙豐田所編《梁啟超年譜長編》(頁72)。在此,余氏有兩點疏失易滋讀者誤會。其一,讀者有可能誤以為此信是一九○二年公諸於眾的私函。其二,丁文江等編書乃丁氏生前所為,但因出處是用一九八三年版本,這難免會讓有些讀者會誤認此信於一九八三年始公諸於世,若然,滄海桑田之感油然而生,很難令讀者將此信放在清末民初的時代裡看待。

再如余氏引熊十力於一九五一年致梁漱溟書,提到家族制度是「一切惡德」和「無量罪惡」之源頭(頁81)。然後,余氏說新儒家與自由主義和馬克思主義等三個思想陣營,在歸罪家族制度的文化立場上,是一致的,也是「一個奇蹟」。余氏引證自由主義和馬克思主義分別採用傅斯年和李大釗在五四運動時期的發言。在此,余氏犯有兩個疏失:其一,熊十力的發言是私密性的,只說給梁氏一人知;其二,熊氏發言時間點是中共建政後的一九五一年,這些都與傅、李發言文本的時代脈絡不相符應,余氏卻一鍋煮之。

又如:余氏引一九一七年嚴復致熊純如信,提到當時男女傾向晚婚現象,因而主張經濟有基礎始婚嫁。(頁83)余氏取以證明當時已有男女婚姻自由(頁83)。接著余氏引嚴復於一九一八年一信中轉述有位史家夏曾佑與乃子分居,並以此不值其行。(頁84)余氏引此二信只在說明五四之前,中國家庭制度已起了變化。(頁84)余氏在此旨在說明行動(或社會實情)早在五四新思潮之前已經出現苗頭。如此則無涉五四新思潮之傳播作用矣。易言之,新思潮於此不扮演時代推手角色明矣。請問可以如此暗示讀者嗎?在此,余氏忽略了傳統社會是大家庭和小家庭共存互生之格局,小家庭並不是大家庭的新生替代形式。前論男女經濟有基礎始婚之說也無關婚姻由當事人自主新制的產生,長輩之作主的婚姻比比皆是,遠的不說,王國維長子婚後仍與乃父住在一道。這是嚴復知道之事,之所以不提,乃是他認為常態,夏曾佑父子所為恰是嚴氏所不苟同者。五四新思想中有對自由戀愛始婚說推波助瀾,造成影響之大,卻不見余氏置一辭。可怪也。如此才是他要作的文化傳播主題也。

與私函史料性質相近的是日記,同是私密性文本。余氏也引日記,卻同樣不守研究文化傳播課題之義法。

余氏引證汪士鐸《乙丙日記》有三處之多(頁63、64)汪氏死於一八九九年。余氏引證汪氏日記,旨在證明戊戌變法前反儒家的激烈言論之出現是有象徵意涵的。(頁65)但余氏於此沒對讀者說明此一日記公諸於世的時間點,是寫作時的十九世紀八○年代,抑死後戊戌變法前夕,甚或變法失敗之後時間點。這兩個時間點決定了研究者分析該日記文本的結果。顯然,余氏採取日記未公布前的時間點,這就與文化傳播主題無涉了。理由是,在此時間點,該文本無涉時代變動也。

再者,余氏引用的日記史料是胡適寫於一九二九年四月二十七日的日記,內中言及胡同意傅斯年對孫中山保守和激進兩面性的分析。余氏同樣沒對讀者交待胡適私言的公布時間點,與一九二九年相隔幾多?沒有!余氏在註明出處上指的是一九九○年遠流出版社的刊行本。這更滋二十世紀末讀者(按:逐漸不知胡適為何許人,這是時代巨變所致)誤會,以為遲至一九九○年始公布的日記。

我完全清楚余氏大才,不至不曉得私密史料如信件和日記的公布時間點和寫作時間點有一落差,這會影響私密文本之於社會過程之分析,這是最基本的史學方法啊。余氏倘係明知故犯,這就教後輩更不敢恭維了。

余英時提胡適〈不朽——我的宗教〉一文,只標註出於《胡適文存》第一集第四卷,意在指出胡適不全然是個人主義者之論據。(頁92)余氏既未點醒讀者〈不朽〉一文文本首度發表時間是一九一八年,乃五四運動的前一年,也未指出《胡適文存》第一集出版時間是五四之後二年的一九二一年十月。亦即《不朽》文本首度與讀者見面是透過特定報刊作為傳遞訊息的平台,其第二度面世是以藏身在胡適文集中之一篇文章的形式,抑且先後面世時間點是以五四為分水嶺。且不說該文本每回面世其文化意涵當有所不同,其傳播效益更是不同。對這兩項工作,余英時該作而未作、忽略以過。簡言之,就文化傳播角度而言,讀者會否因讀余氏此文而誤會胡適並非全然是一個人主義者嗎?

同樣是私函,但一經公布就成公開文件。它們有時刊諸報端,有時收載作者文集之中;就傳播效益而言,刊諸報端之信與收載文集之信,有著程度大小之別。連這類該有的講究,余英時亦置之不理。像刊諸報端之信,計有吳虞〈致陳獨秀書〉[一九一七年一月一日《新青年》2:5,頁3-4](見余書頁78)、林紓〈致蔡元培書〉[刊《公言報》一九一九年三月十八日](見余書頁82)等。再如載諸文集的信,計有譚嗣同(按:該處提及王國維,但「維」字余書誤植為「雄」)〈致歐陽中鵠書〉出於譚氏《全集》(見余書頁70-71),熊十力〈致梁漱溟書〉出於熊氏《十力書簡》(見余書頁81)等。一般而言,私函以第一時間宣諸報端,可視作公布意見,至如收載文集之信,有第一時間僅收信人一人得知,無涉大眾傳播,第二時間才是以文集作載具藉充訊息傳播之舉。這裡,私密空間與公共空間大有差異不說,發生第一時間點的私函與後來收載作者文集的公開物,更是兩回事。這些不見余英時作細緻處理,殊為可惜。

再者,余英時亦使用回憶錄之類的史料,來印證早年所發生的事實。殊不知回憶錄所寫早年之事,容或記憶有誤;即令不然,也屬後設筆法,就真實性來說,固難與當下紀錄者匹敵也。在此,我且舉余氏運用回憶錄的四則例子說明於下:

首先,余氏為證明梁啟超言論入人之深,舉胡適所受影響。余英時不舉胡適青年時期自述史料,反舉事發二十五年後的回憶史料,即《四十自述》。(頁73)須知此一回憶文本只能再現中年胡適回顧二十五年前所受梁之啟導,卻非青年胡適受梁影響有所反應之本身。在此,日後回味的已非先前之原汁原味了。

再如,余英時舉胡適一文,言及一九二○年前後四川某法官輕判一位殺夫之婦人,遭人物議說該法官受到「新思潮」的蟲惑,以致犯此錯云云。余氏標記此文為收載於一九三五年出的《胡適論學近著》中。(頁82-83)讀者會心生疑惑,無法判定胡適之文究係寫於一九二○年的當下紀錄,抑事後十五年以後設筆法回顧此事而收載於一九三五年的論學書中?同樣是一九二○年有法官因斷獄遭議於保守人士的事,胡寫於一九二○年與寫於一九三五年,在析論此一件事的意義上是有差別的,是該有講究的。余氏未免大刺刺地罔顧細心的讀者們的閱讀權益。

又如,余英時為了說明清末商輪駛川,意外帶進新思潮,導致四川家庭革命,而四川家庭革命早在五四之前即有之云云,乃引證李璜於一九七三年出版之回憶錄。(頁84-85)就算李璜老來記憶猶新,尚能返視兒時點滴。即使所說不離史實太遠,但就嚴謹的讀者看來,此一事後回憶說詞,聽之無妨,但尚待查證,而余英時卻於此毫不措意。

余英時亦喜引證私人信件。信件作為史料有其價值,但他忽略了私函在當時第一時間是不公開的,這在事發時間點(即清末民初這一時代脈絡)是不構成傳播的,更遑論傳播效益了。例如余氏引黃遵憲於一九○二年致梁啟超書,余氏更註明此信出處,為出於一九八三年出版的丁文江、趙豐田所編《梁啟超年譜長編》(頁72)。在此,余氏有兩點疏失易滋讀者誤會。其一,讀者有可能誤以為此信是一九○二年公諸於眾的私函。其二,丁文江等編書乃丁氏生前所為,但因出處是用一九八三年版本,這難免會讓有些讀者會誤認此信於一九八三年始公諸於世,若然,滄海桑田之感油然而生,很難令讀者將此信放在清末民初的時代裡看待。

再如余氏引熊十力於一九五一年致梁漱溟書,提到家族制度是「一切惡德」和「無量罪惡」之源頭(頁81)。然後,余氏說新儒家與自由主義和馬克思主義等三個思想陣營,在歸罪家族制度的文化立場上,是一致的,也是「一個奇蹟」。余氏引證自由主義和馬克思主義分別採用傅斯年和李大釗在五四運動時期的發言。在此,余氏犯有兩個疏失:其一,熊十力的發言是私密性的,只說給梁氏一人知;其二,熊氏發言時間點是中共建政後的一九五一年,這些都與傅、李發言文本的時代脈絡不相符應,余氏卻一鍋煮之。

又如:余氏引一九一七年嚴復致熊純如信,提到當時男女傾向晚婚現象,因而主張經濟有基礎始婚嫁。(頁83)余氏取以證明當時已有男女婚姻自由(頁83)。接著余氏引嚴復於一九一八年一信中轉述有位史家夏曾佑與乃子分居,並以此不值其行。(頁84)余氏引此二信只在說明五四之前,中國家庭制度已起了變化。(頁84)余氏在此旨在說明行動(或社會實情)早在五四新思潮之前已經出現苗頭。如此則無涉五四新思潮之傳播作用矣。易言之,新思潮於此不扮演時代推手角色明矣。請問可以如此暗示讀者嗎?在此,余氏忽略了傳統社會是大家庭和小家庭共存互生之格局,小家庭並不是大家庭的新生替代形式。前論男女經濟有基礎始婚之說也無關婚姻由當事人自主新制的產生,長輩之作主的婚姻比比皆是,遠的不說,王國維長子婚後仍與乃父住在一道。這是嚴復知道之事,之所以不提,乃是他認為常態,夏曾佑父子所為恰是嚴氏所不苟同者。五四新思想中有對自由戀愛始婚說推波助瀾,造成影響之大,卻不見余氏置一辭。可怪也。如此才是他要作的文化傳播主題也。

與私函史料性質相近的是日記,同是私密性文本。余氏也引日記,卻同樣不守研究文化傳播課題之義法。

余氏引證汪士鐸《乙丙日記》有三處之多(頁63、64)汪氏死於一八九九年。余氏引證汪氏日記,旨在證明戊戌變法前反儒家的激烈言論之出現是有象徵意涵的。(頁65)但余氏於此沒對讀者說明此一日記公諸於世的時間點,是寫作時的十九世紀八○年代,抑死後戊戌變法前夕,甚或變法失敗之後時間點。這兩個時間點決定了研究者分析該日記文本的結果。顯然,余氏採取日記未公布前的時間點,這就與文化傳播主題無涉了。理由是,在此時間點,該文本無涉時代變動也。

再者,余氏引用的日記史料是胡適寫於一九二九年四月二十七日的日記,內中言及胡同意傅斯年對孫中山保守和激進兩面性的分析。余氏同樣沒對讀者交待胡適私言的公布時間點,與一九二九年相隔幾多?沒有!余氏在註明出處上指的是一九九○年遠流出版社的刊行本。這更滋二十世紀末讀者(按:逐漸不知胡適為何許人,這是時代巨變所致)誤會,以為遲至一九九○年始公布的日記。

我完全清楚余氏大才,不至不曉得私密史料如信件和日記的公布時間點和寫作時間點有一落差,這會影響私密文本之於社會過程之分析,這是最基本的史學方法啊。余氏倘係明知故犯,這就教後輩更不敢恭維了。

余英時提胡適〈不朽——我的宗教〉一文,只標註出於《胡適文存》第一集第四卷,意在指出胡適不全然是個人主義者之論據。(頁92)余氏既未點醒讀者〈不朽〉一文文本首度發表時間是一九一八年,乃五四運動的前一年,也未指出《胡適文存》第一集出版時間是五四之後二年的一九二一年十月。亦即《不朽》文本首度與讀者見面是透過特定報刊作為傳遞訊息的平台,其第二度面世是以藏身在胡適文集中之一篇文章的形式,抑且先後面世時間點是以五四為分水嶺。且不說該文本每回面世其文化意涵當有所不同,其傳播效益更是不同。對這兩項工作,余英時該作而未作、忽略以過。簡言之,就文化傳播角度而言,讀者會否因讀余氏此文而誤會胡適並非全然是一個人主義者嗎?

同樣是私函,但一經公布就成公開文件。它們有時刊諸報端,有時收載作者文集之中;就傳播效益而言,刊諸報端之信與收載文集之信,有著程度大小之別。連這類該有的講究,余英時亦置之不理。像刊諸報端之信,計有吳虞〈致陳獨秀書〉[一九一七年一月一日《新青年》2:5,頁3-4](見余書頁78)、林紓〈致蔡元培書〉[刊《公言報》一九一九年三月十八日](見余書頁82)等。再如載諸文集的信,計有譚嗣同(按:該處提及王國維,但「維」字余書誤植為「雄」)〈致歐陽中鵠書〉出於譚氏《全集》(見余書頁70-71),熊十力〈致梁漱溟書〉出於熊氏《十力書簡》(見余書頁81)等。一般而言,私函以第一時間宣諸報端,可視作公布意見,至如收載文集之信,有第一時間僅收信人一人得知,無涉大眾傳播,第二時間才是以文集作載具藉充訊息傳播之舉。這裡,私密空間與公共空間大有差異不說,發生第一時間點的私函與後來收載作者文集的公開物,更是兩回事。這些不見余英時作細緻處理,殊為可惜。

再者,余英時亦使用回憶錄之類的史料,來印證早年所發生的事實。殊不知回憶錄所寫早年之事,容或記憶有誤;即令不然,也屬後設筆法,就真實性來說,固難與當下紀錄者匹敵也。在此,我且舉余氏運用回憶錄的四則例子說明於下:

首先,余氏為證明梁啟超言論入人之深,舉胡適所受影響。余英時不舉胡適青年時期自述史料,反舉事發二十五年後的回憶史料,即《四十自述》。(頁73)須知此一回憶文本只能再現中年胡適回顧二十五年前所受梁之啟導,卻非青年胡適受梁影響有所反應之本身。在此,日後回味的已非先前之原汁原味了。

再如,余英時舉胡適一文,言及一九二○年前後四川某法官輕判一位殺夫之婦人,遭人物議說該法官受到「新思潮」的蟲惑,以致犯此錯云云。余氏標記此文為收載於一九三五年出的《胡適論學近著》中。(頁82-83)讀者會心生疑惑,無法判定胡適之文究係寫於一九二○年的當下紀錄,抑事後十五年以後設筆法回顧此事而收載於一九三五年的論學書中?同樣是一九二○年有法官因斷獄遭議於保守人士的事,胡寫於一九二○年與寫於一九三五年,在析論此一件事的意義上是有差別的,是該有講究的。余氏未免大刺刺地罔顧細心的讀者們的閱讀權益。

又如,余英時為了說明清末商輪駛川,意外帶進新思潮,導致四川家庭革命,而四川家庭革命早在五四之前即有之云云,乃引證李璜於一九七三年出版之回憶錄。(頁84-85)就算李璜老來記憶猶新,尚能返視兒時點滴。即使所說不離史實太遠,但就嚴謹的讀者看來,此一事後回憶說詞,聽之無妨,但尚待查證,而余英時卻於此毫不措意。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價