西螺大橋:我的父親李應鏜

活動訊息

內容簡介

見證經濟奇蹟之前的社會力與公民意識

今日的生活奠基在無數前人的共同奮鬥之上

這是西螺大橋推手李應鏜的故事,也是成長於一九三○年代,在後來的歷史中,長期被消音的臺灣地方士紳的故事!

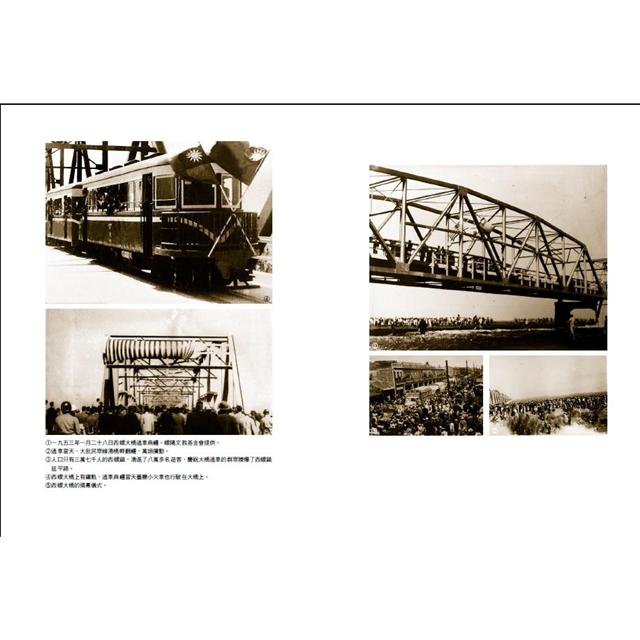

一九五三年一月二十八日,當時人口只有三萬七千人的雲林西螺鎮,湧進了八萬名遊客,都是為了見證西螺大橋的開通!

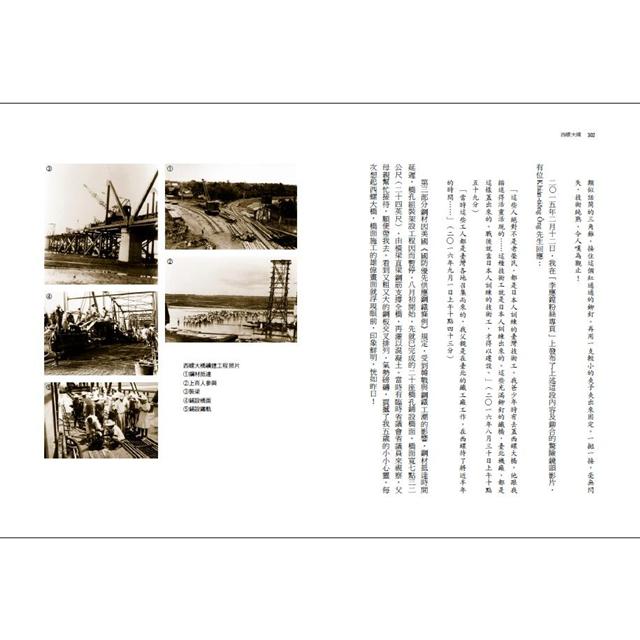

彼時這座橫跨濁水溪嶄新綠色大橋神氣極了!當時她是遠東最長(1939.03公尺),也是世界第二長的公路大橋,僅次於美國舊金山的金門大橋,從續建到完工,都是臺灣交通史上值得喝采的記錄,也是臺灣、美國、日本和菲律賓四國合作的宏偉工程。

還有更重要的意義,藉由為興建西螺大橋而辛勤奔走的李應鏜之口說出,他說:「這是臺灣南北暢通,經濟效益的第一炮!」

從日治的殖民政府到戰後的國民政府,不管是誰統治臺灣,永遠不該忘記的是踏實活在這塊土地上的子弟,總有人努力打拚,精進充厚自己,再貢獻所學於世,只為了讓家鄉變得更好一點。

李應鏜出生於雲林西螺的書香世家,京都同志社大學經濟系留學歸國後,致力於參與地方事務,光復後曾任台南縣參議員、西螺鎮長,在白色恐怖時代為營救年輕人挺身作保,亦曾遭誣陷逮捕,所幸因蔣緯國的搭救才全身而退。一生風骨,為興建西螺大橋鞠躬盡瘁,為了還原父親生命全貌,作者李雅容動員整個家族的力量回溯記憶,親自踏訪他走過的路、讀過的書、寫過的請願信和公文函,將成千上萬張的照片、證件、信札、藏書和剪報,梳理成十七萬字翔實傳記,完整記錄李應鏜的一生,也為戰前戰後的臺灣政治、社會史,補上鮮活的影像。

本書特色

一九三○年代的臺灣曾有富裕昌盛的一面,不是戀舊或炫富,更不願被刻意忽視,《西螺大橋》誠實且生動地還原了那個時代的風貌。

見證一九三○到五○年代,臺灣地方士紳的政治社會參與歷程。

文史學界書評

李應鏜先生的生命歷經兩個政權的傾軋,一方面反抗,一方面又為了尋求同胞更大的生存空間,而必須不斷與當權者協商。書中李應鏜先生營救白色恐怖中被牽連友人的段落,不僅展現了他生命的韌性,也帶領我們觀看在那個時代,臺灣人如何在威權統治下奮力生存。--鄭麗君(文化部長)

這是長期被消音的臺灣地方士紳們的故事。--許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長)

一方面娓娓地道來家庭、親情,卻又出入時代、社會,讓人得以立體地理解李應鏜這個台灣西螺地方的新時代名望家,甚至二十世紀前半葉台灣歷史一個非常鮮明的剖面。--吳密察(國立故宮博物院院長)

雖然是以「西螺大橋」為書名,實際上是寫一個臺灣人從日治時代生長、求學、就業的生活經驗,以及戰後歷經二二八、參與政治、建設地方的生動故事。--陳儀深(國史館館長)

擦亮西螺大橋的勳章!--鄭邦鎮(國立臺灣文學館前館長)

這是一本為人子女用真誠孝心寫出來、見證時代的大河鉅著。--魚夫(作家)

目錄

附錄 李應鏜年表

序/導讀

推薦序

西螺大橋、濁水溪與臺灣精神

鄭麗君

二○一九年夏天,我到美國華府訪問,和多年未見的胡兌昀女士再度相會,她向我提及,她的外祖父李應鏜先生曾是西螺鎮長,也是西螺大橋在一九五○年代續建的推手;而她的母親,也就是李先生的么女李雅容女士,撰寫了父親的傳記,邀我為序。我非歷史專業,本來不敢妄言,但李應鏜先生的故事,觸動了我心中諸多情感,也就不揣淺陋,試著從個人角度,分享這本《西螺大橋—我的父親李應鏜》帶給我的感動。

第一次聽到李應鏜先生推動續建西螺大橋的故事,意外解答了心裡長期的一個疑惑:西螺大橋明明連結了雲林西螺與彰化溪州,為何當初命名為「西螺大橋」,而非以彰顯兩地地名的「西溪大橋」之類名稱為名?原來,西螺大橋,在日治時期就已經完成橋墩,卻因為戰爭而停工,後經西螺鎮最後一任官派鎮長李應鏜先生的奔走呼籲,在美援資助下得以在一九五三年完工。因此,命名為西螺大橋,是再自然不過的事。然而,矗立在橋頭的西螺大橋碑記中,卻沒有記載這段歷史。從這本書,我們才知道,碑文原稿中其實曾經書寫了李應鏜鎮長及其後繼者李其雄鎮長的大力奔走,但兩位前後任鎮長皆堅持不掛名才予以刪除。建橋碑文中未記載李應鏜的故事,卻更無形地記載了李應鏜的無私人格。

西螺大橋所跨越的濁水溪,在我的人生中,一直有著重要的象徵意義。我出生於臺北,從小所讀教科書,講述的都是長江、黃河,年少時無法說出幾條臺灣的河流,直到高中靠著許多當年教育體制並不鼓勵的讀物,才知道原來臺灣最長的河流是濁水溪,但仍然對她的歷史、水文都很陌生。因此,關於「濁水溪」的新發現,便猶如人生中重要「啟蒙」,讓我意識到,被戒嚴體制所禁錮的「楚門的世界」之外,有著「臺灣」的真實歷史、地理、文化、政治及社會等等一切,需要自己去探索、去認識。

站在自己的土地上,卻不認識自己生活的土地與歷史,像是「故鄉的異鄉人」,這是好幾個世代臺灣人共同的宿命。在本書中,我們也會讀到,在日治時期,像李應鏜先生這樣的知識菁英,如何去到殖民者的國度求學,又如何因為見證了時代風潮下的社會運動,啟發一己的政治意識,進而在返台後投身公共事務。我相信,每一位走出「楚門的世界」,歷經自我啟蒙的朋友,都能在李應鏜先生的故事中心有所感。

濁水溪在人生中帶來第二次震撼,是在二○○八年我和一群年輕人發起「逆風行腳」活動的旅程中。那一次從屏東鵝鑾鼻徒步走回臺北的行動,雖然源於選舉訴求,留下的卻是腳踏土地帶給我一生難忘的感動。尤其,當我們徒步走過西螺大橋,那是我第一次用步行的速度,跨越餵養無數臺灣人的母親之河濁水溪。循著宏偉壯觀的大橋,穿越遼闊卻乾涸的溪水河床,那一瞬間,我突然懂了畫家林惺嶽為何要畫臺灣的溪水,也彷彿進入臺灣山河的生命境地。

因為臺灣地形豐富多變,林惺嶽老師畫的河川,可以清澈如鏡,可以潺潺暢流,可以波濤洶湧,也可以「水落石出」。在一張張以濁水溪巨石為題的畫作裡,我們看到因為高度落差,溪水從山谷快速向中下游的巨石沖刷而過,乾涸的河床暴露出密密麻麻的鵝卵石,雖然不見水,卻讓我們得見河川的生命本體,她那一股強悍的生命力,以及她和土地共同構成的歲月積累,就是獨一無二的臺灣。

林惺嶽讓我們用不同視角觀看臺灣土地的生命史,展現了臺灣旱溪的環境特質,也隱喻了臺灣人在困厄的命運中仍然不屈的頑強性格。這樣的性格,我們也會在這本書中讀到:就像許多同時代的臺灣士紳,李應鏜先生的生命歷經兩個政權的傾軋,一方面反抗,一方面又為了尋求同胞更大的生存空間,而必須不斷與當權者協商。書中李應鏜先生營救白色恐怖中被牽連友人的段落,不僅展現了他生命的韌性,也帶領我們觀看在那個時代,臺灣人如何在威權統治下奮力生存。

不讀這本書,我也不會知道,沒有西螺大橋的歲月裡,因為濁水溪的遼闊,雖然僅僅一溪之隔,卻讓出嫁到西螺的彰化女兒無法在初二回娘家。因此,作者的阿嬤會在過年期間舉辦「彰化查某囝會」,藉以彌補彰化外嫁女兒的缺憾。大橋通車的那一年,大家終於可以高高興興回娘家了,阿嬤說「今年閣請一遍,明年遮閣講」。遺憾的是,阿嬤就在那次聚會的數月後離世了。一九五三年完工的西螺大橋,曾經是遠東第一大橋,世界第二大橋,自然成為觀光熱門景點,改變了西螺的交通與經濟。或許,也曾經改變了大橋兩端許多人的人生故事。

小說家艾略特(George Eliot)曾說:「在這世界上增長的善,相當一部分仰賴那些歷史沒有記載的行動;而你我之所以不致遭遇災厄,也有一半是得力於那些勤懇地度過隱蔽一生,而後安息在無人憑弔的墓中的人們。」展讀史冊,我們總是記得許多大人物的名號,卻忘記,今日的生活其實是奠基在無數前人的共同奮鬥之上。重探李應鏜先生與西螺大橋的故事,能讓我們理解今日所擁有的一切並非理所當然,更加珍視先輩所留下有形與無形的遺產。

《西螺大橋--我的父親李應鏜》一書,不僅展現李雅容女士,以一個女兒對父親的孺慕之情,乃至對其生平功業的翔實記述,更因為李應鏜先生對社會與公共事務的積極參與,讓書中許多章節都閃現了近代臺灣史的重要側面。李雅容女士雖非學者,卻在完整保留父親資料的基礎上,成功寫出細緻而流暢的記述,更在其中觀照了父親所身處的時代,我至感敬佩。

擔任文化部長近四年來,我們致力推動重建歷史的文化扎根工作,除了重視文化資產保存及「重建臺灣藝術史」之外,也積極推動「地方知識學」及「國家文化記憶庫」,正是希望支持民間文化記憶得以被記錄、被述說,並透過數位平台的開放及授權制度,讓更多的臺灣故事及文化元素融入生活及創作,讓文化發展能夠吸收更多在地養分,讓下一代不再做「故鄉的異鄉人」。因此,我衷心期望,有更多朋友,尤其是年輕朋友,有機會閱讀本書,認識一位臺灣士紳的精神面貌,也能透過本書,重新思考與發現自己和臺灣這片土地的連結。

二○二○年二月十一日

(本文作者為文化部長)

記憶那些被消音的台灣士紳

許雪姬

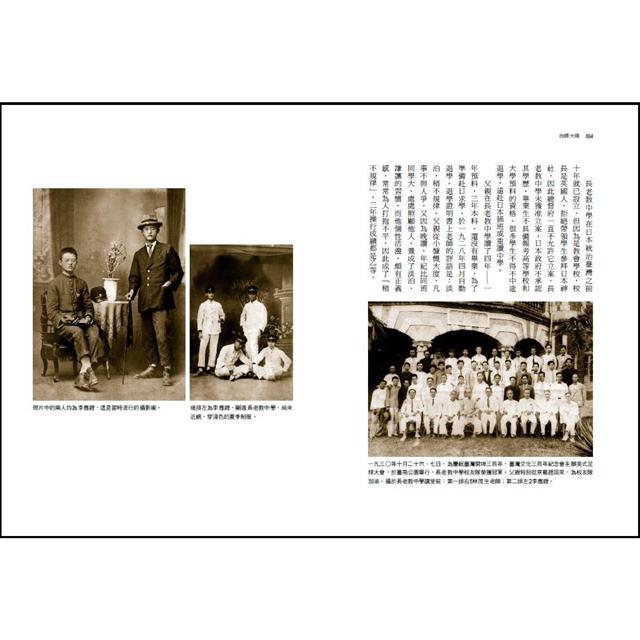

二○一四年十二月十九日,在我助理楊朝傑的引介下,我與李雅容女士初次見面。記得那日臺南的午後晴空萬里,是很宜人的天氣,我與助理雅苓、芳瑜、朝傑一同拜訪李女士。讓我記憶深刻的是,在偌大的客廳裡,她戴著保護文物的棉質手套,為我們打開李家歷史的相簿,故事娓娓道來,照片人物頓時鮮活眼前,驚喜聲不斷,讓我們留下了愉快的午後時光。在聆聽精采故事的同時,我也留意到李應鏜先生豐富的藏書;李女士告訴我,她要寫下雙親的故事,我便鼓勵她一定要寫出來。今年六月接到了李女士書稿完成的消息,希望邀我為書撰序,當下我立刻答應,因為我認為子女為過往的父母立傳是孝順的最高表現,應該給予肯定並大力支持才是。

《西螺大橋――我的父親李應鏜》一書是推動西螺大橋建立的功臣李應鏜的故事,也是周旋於日本殖民政府與國民政府兩個政權、活躍於二戰前後的臺灣士紳的故事。作者李雅容是李應鏜的第七個女兒,臺大法律系出身的她,為了追尋父親的事蹟,這幾年來不僅發動了整個家族的力量回溯歷史,更循著父親曾經走過的路、讀過的書籍,試圖在歷史情境中閱讀父親的生命。最後,在她珍藏的數千張照片、信札、剪報與藏書中,擇其精華,並為讀者翻查檔案、提供註腳,梳理出李應鏜一生的詳實傳記。

李應鏜成長於濁水溪畔的雲林西螺,日治時期這裡屬於臺南州管轄,在當時西螺是相當富裕的地方,不僅物產豐饒,富有人家也不少,臺灣文學史上重要的菼社亦立基於此,可謂是人文薈萃之地。

在李女士的撰述中,我們可以看到環繞在故事主人翁李應鏜的生命裡,不少是臺灣重要的家族,其中像是西螺首富的廖承丕家族。廖家在戰後臺灣政治史上扮演要角,廖文毅、廖文奎在二二八事件中遭到通緝,廖史豪也因為宣揚台獨理念,後來身陷囹圄,也因為廖家多人受到國民黨政府的迫害,最終不得不離開臺灣故土,遠走他鄉。此後,我們對廖家的歷史追溯就只能從政府檔案之中挖掘,但那樣的歷史是苦澀的、晦暗的。不過,幸運的是,李、廖兩家來往密切,即使廖家蒙難,李家仍不離不棄,也因為這等關係,李女士在書中為我們忠實呈現了她親耳所聽、雙目所見的廖家歷史,而廖家只是其中一個例子,這書中還有許多不為人知的臺灣人故事,而這正是此書動人之處。因此,這本書與其說是李應鏜傳,倒不如說這是長期被消音的臺灣地方士紳們的故事;與其說是李雅容女士寫的,倒不如說是以她為中心的手足、親戚共筆的結果。值此書出版之際,僅綴數語以為序。

二○一九年十一月二十五日

寫於中央研究院臺灣史研究所

(本文作者為中研院台史所所長)

一九三○年代的新青年

吳密察

台灣歷史被正面地面對的時間,不能說久,大概要到二十世紀的最後四分之一世紀才在學術界中終於有了一席之地。但是既然是學院中的歷史研究,便不免受到有形、無形的研究制度之影響,舉凡研究機構、機構編制、經費預算,甚至學術肯認機制、學術研究的流行主題、風潮等,莫不影響台灣史研究的知識產出。不過,我們也不能輕忽這幾十年來的台灣社會對於台灣史的急切需求。也就是說,台灣社會存在著一股推進、要求台灣史知識的不容忽視的力量。這股力量,一方面也影響了學院內的台灣史研究,一方面也自己產生了相對於學院之台灣史知識來說,更有活力、更具有鮮明之血肉的台灣史知識。

這可以說是民間版的台灣史知識生產。民間版的台灣史知識生產之一,是大約在一九八○年代開始形成風潮的地方文史調查、寫作。這種植根於地方之文史調查、寫作,具有型塑鄉土愛、地方認同的作用,與台灣近幾十年來的本土化、民主化相為表裡。另一種民間版的台灣史知識生產,是不少人將自己的個人歷史或家族歷史,整理出版公諸於世了。這些個人、家族的歷史,提供了各種不同身分的台灣人在歷史大洪流當中的經歷,豐富了台灣史的內容。

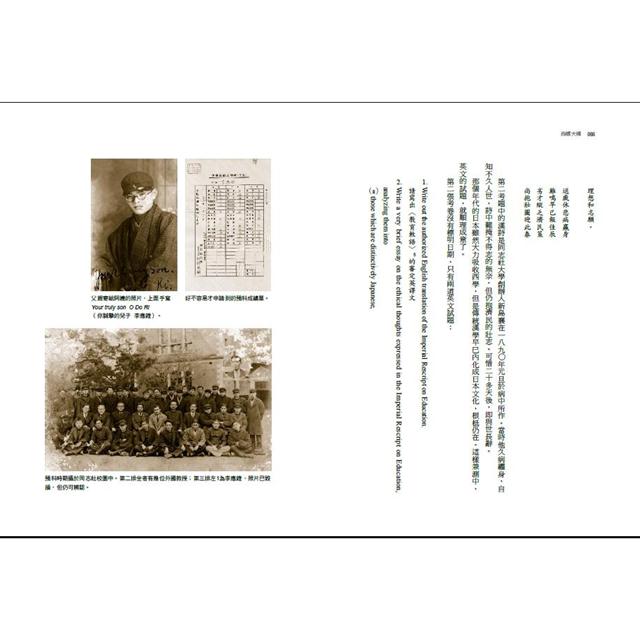

李應鏜出生於雲林西螺地區的裕福家庭,成長於日本殖民體制已經上軌道的三○年代,而且接受具有開明思想的基督教信仰、教育,是當年典型的新世代地方菁英。戰後,這種地方名望家自然成為地方社會的紳士、地方政治的領袖。我們以前多將視線集中於少數全島性的菁英,但是如果考慮當年台灣的都市化程度及傳統社會仍然具有重要意義的情況,這種地方名望家、新世代地方菁英,毋寧是理解台灣歷史發展更重要的線索。透過李雅容女士的這部《西螺大橋—我的父親李應鏜》,我們很具體地看到一個傳統的地方名望家族,如何立足傳統卻又面對新時代、吸收新文明、並且竭盡所能地貢獻鄉土。例如,書裡記載李應鏜雖然是個接受基督教育,體得西洋近代思想的新青年,但對於母親的喪禮卻仍然依照台灣傳統禮俗來辦理;即使他已不實際擔任公職,但仍然多方奔走完成西螺大橋,都令人印象深刻。

我與李雅容女士雖然未曾謀面,認識不多,但透過她的文字,我感受到了一個雍容婦女對於父親的孺慕、思念之情。但是她並沒有將父親的傳記只寫成自己家庭的歷史,總是一方面娓娓地道來家庭、親情,卻又出入時代、社會,讓人得以立體地理解李應鏜這個台灣西螺地方的新時代名望家,甚至二十世紀前半葉台灣歷史一個非常鮮明的剖面。

二○一九年十二月十日

(本文作者為國立故宮博物院院長)

豐厚台灣社會史的精采人生

陳儀深

二○一九年夏天最愉快的事情之一,就是閱讀了李雅容女士為她的父親李應鏜所寫的傳記——雖然是以「西螺大橋」為書名,實際上是寫一個臺灣人從日治時代生長、求學、就業的生活經驗,以及戰後歷經二二八、參與政治、建設地方的生動故事。李女士大我七歲,是臺大法律系畢業,她除了記述自己所知的父親,還從姊姊、哥哥那邊得到補充資料,更難得的是關涉許多人物、事件時,李女士幫讀者翻查相關檔案書籍,然後融入本文、或做了註腳,專業程度不亞於歷史科班出身的學者。

我出生於雲林縣林內鄉,就讀斗六初中,林內離「斗六」十公里、「竹山」九公里、「西螺」十八公里,是我小學以來的空間印象;長大以後開車,還沒有三號高速公路之前,走中山高回林內總是從西螺交流道出入,途中經過濁水溪畔、莿桐饒平,後來才知那是一九六一年蘇東啟政治案件的核心地帶。我曾經出版一本《濁水溪畔二二八——口述歷史訪談錄》,探討雲林縣二二八的種種,其重點除了北港、古坑那方面的「樟湖之戰」,另一個就是「虎尾機場事件」出逃的國軍來到林內鄉的濁水溪畔,被繳械、看管然後回到虎尾的經過。

本書關於「虎尾機場事件」的描述相當重要,補充了我從檔案片段所認知的不足。主人翁李應鏜先生於一九四六年三月當選為臺南縣第一屆參議員、時年三十六歲,原本任期兩年,但因戰亂沒有改選、任期延至一九五一年一月底選出縣議員才卸任;特別的是,李應鏜先生又於一九四八年十月當選為西螺鎮長,可能是中華民國地方自治史上極少數「鎮長兼參議員」的特例。二二八事件期間,由於虎尾機場被民軍攻破,西螺組成的自衛隊亦參與其事,事後,虎尾機場的軍人來西螺抓人,有一個西螺青年林啟點未經審判即被槍決示眾;由於李應鏜先生先前就與虎尾機場的李隊長認識、與西螺在地的副隊長賴道鑫相熟,為了營救三十三位西螺青年(被當局稱為「暴徒」)的生命,李家的司機載著參議員李應鏜、鎮長廖萬來、街長廖重光,一行三人進去虎尾機場營區交涉善後,協議之一是「李隊長要求親自主持西螺鎮的戶口清查,鎮公所必須充分配合」……不料出來時卻發生槍聲大作、三人趕快下車高舉雙手「投降」的驚險畫面。關於西螺的戶口清查、自新以及李應鏜出名替人擔保的紀錄,今日已有相關檔案可以複查。

戰後臺灣的地方仕紳如何與中國來的軍政首長交往互動,不但影響時局,也影響個人的命運。一九四九年中國軍隊撤臺的過程中,有一支「裝甲兵汽車第三營」從高雄上岸之後一路北上,到了西螺卻過不了溪水暴漲的濁水溪,只好駐紮下來,時任西螺鎮長的李應鏜盡心盡力照顧這些官兵,也因而認識了裝甲兵副司令蔣緯國將軍。李應鏜比蔣緯國大七歲,但兩人是同月同日生,蔣留學德國,李留學京都同志社大學的時候也修了六年的德文,兩人的交往當然不會止於「勞軍、加菜、捐贈香菸和日用品」之類了。一九五一年五月李應鏜遭人誣陷被保安司令部逮捕,能在二十三小時後獲釋,就是蔣緯國的幫忙;當西螺大橋續建陳情案被省政府決定擱置的時候,也是因蔣緯國引薦,李應鏜才能面見蔣介石,得到「最高當局」的同意,大橋續建的工作才得以展開。

西螺大橋興建的細節,還包括寫給美國在臺總領事的英文陳情書,美國國務院的撥款匯入李應鏜的戶頭,工作人員包括日人訓練的臺灣技工以及美國帶來的菲律賓技工,共約五百人等等,就請讀者親自閱讀本書了。

作為一個雲林子弟,我要特別感謝李雅容女士辛苦撰寫本書,可以增加故鄉子弟世世代代對雲林的光榮感;作為一個歷史學者,也要大力推薦本書,它對戰前戰後臺灣的社會史、政治史提供了很多重要的側面,值得大家閱讀、收藏。

二○一九年八月二十七日

(本文作者為國史館館長)

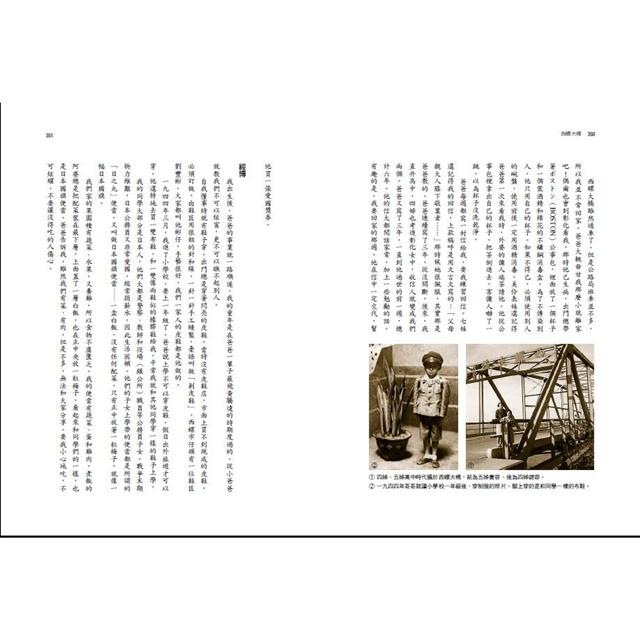

自序

自我懂事以來,父親就生病了。一九五三年一月二十八日西螺大橋落成通車後,他就閉門不出,在家養病。六年後過世,那時我十一歲。小時候對父親的印象就是他很慈祥,從不罵人,喜歡和我們聊天,聽我們說話。

母親是一個愛說故事的人,尤其愛談父親的事蹟。日常生活中經常提起父親,﹁恁爸爸……﹂幾乎是她的口頭禪。因此,父親一直鮮明地活在我的記憶裡。

父親過世兩年後,我們搬家,離開西螺。幾年後兄姊和弟弟陸續出國,母親也移民美國,我又隱居於臺南,李應鏜一家人逐漸被淡忘。程大學主編《西螺鎮志》(二○○○年)第三篇〈地方人物誌〉一章,找不到李應鏜的資料;〈日治時期留學生名錄〉也沒有他的名字。

二○○六年母親在美國過世,臺灣的親友,尤其是阿舅,年邁體衰,路途遙遠,無法參加喪禮,不無遺憾。因此二○○九年三月二十九日,我們兄弟姊妹在臺灣基督教長老會西螺教會舉行﹁李應鏜先生李陳勸夫人百年冥誕感恩禮拜﹂。除了親朋好友外,也來了幾位意外的嘉賓。

雲林縣螺陽文教基金會董事長(時任執行長)何美慧女士特別來參加禮拜,很興奮地表示:

終於找到西螺大橋推手李應鏜先生的後代了。

感恩禮拜引起了一些回響,基金會開始舉辦一系列的紀念活動與展覽。我們也計畫請人為父親作傳,接洽了幾位作家,都說對父親的認識有限,無法發揮。二○一三年一月二十八日,西螺大橋通車六十週年紀念活動後,二姊有感而發說:

我們應該出書紀念爸爸。我來講,你來寫。講給親人聽,寫給後人看。

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價