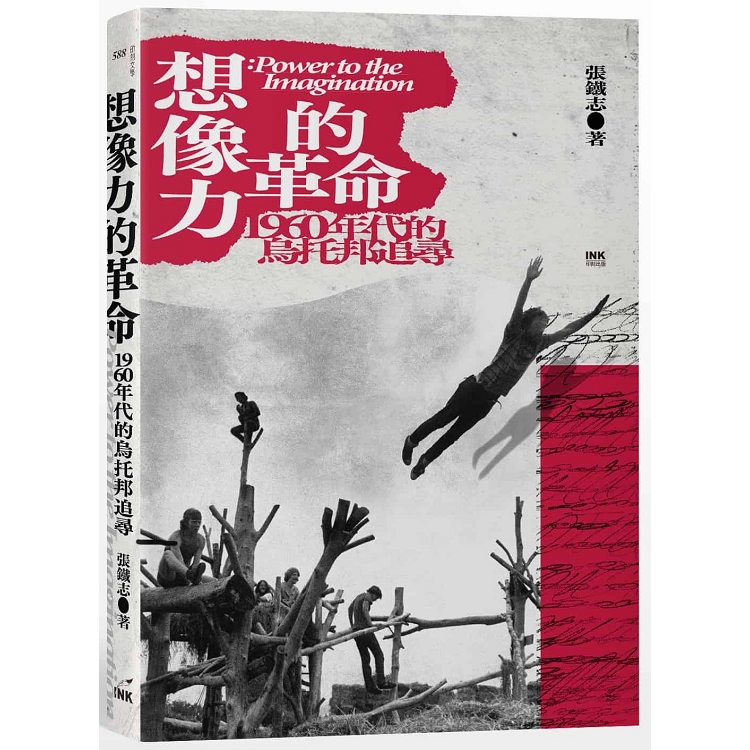

想像力的革命:1960年代的烏托邦追尋

活動訊息

內容簡介

「我有一個夢!」(I have a Dream)

讓我們重返那個最激情與反叛的年代,進入文化與思想風暴的中心

看看那些真文青與憤青、思想家與行動者、異議者與創新者如何想像另一種可能的世界。

關於青春的啟蒙──

我們都是六○年代之子,

在混亂卻迷人的時代嚎叫,用搖滾和思想向世界宣告反叛。

其實,六○年代並不真的那麼遙遠,也從來不可能離開我們,

那時,許多瘋子想要改變世界,

青春而自由,美麗而瘋狂,想像力奪權的十年,

一整代不甘於被主流規範的人、不願意未來已經被決定的人,

他們用歌聲與文字衝擊著思想,用抗議和炸彈撼動著體制──

種族平等,女性主義,環境保護,和平反戰,同志平權

迷你裙,避孕藥,嬉皮,性靈追尋,普普藝術,搖滾樂……

世界崩塌,然後重建。

從萌芽的理想主義,歷經搖滾與嬉皮;憤怒與絕望蔓延,暴力奪權;最終新的革命種子灑下,十年長河,六○年代的世界觀。

本書寫下那個時代一則則迷人的故事,或者悲傷或者亢奮或者莞爾,宛如小說的非虛構寫作,既是大時代的歷史震盪,也是個人青春追尋的起伏。

‧一群文學上不法之徒如何開啟了一切地下文化?

‧理想主義青年如何定義一整個世代的改革議程?

‧自戀的革命青年如何讓理想走向幻滅,讓青春的熱情成為老來的悔恨?

‧金恩博士的一個夢為何成為血染的悲劇?

‧嬉皮文化到底是什麼?他們要如何打破這世界的沈悶與無聊?

‧如何把街頭變成劇場,用惡搞來翻轉這世界?

‧嬉皮文化追求的自由與解放如何影響了賈伯斯、形塑了後來了網路文化?

‧一個新的寫作風格如何改變文學也改變了新聞報導的可能?

‧搖滾如何吶喊出一整個世代的激情、困惑與沮喪?

‧一部暴力而性感的電影如何讓一整個世代不想要有明天?

‧我們如何用勇氣和想像力來相信另一個世界是可能的?

讓我們重返那個最激情與反叛的年代,進入文化與思想風暴的中心

看看那些真文青與憤青、思想家與行動者、異議者與創新者如何想像另一種可能的世界。

關於青春的啟蒙──

我們都是六○年代之子,

在混亂卻迷人的時代嚎叫,用搖滾和思想向世界宣告反叛。

其實,六○年代並不真的那麼遙遠,也從來不可能離開我們,

那時,許多瘋子想要改變世界,

青春而自由,美麗而瘋狂,想像力奪權的十年,

一整代不甘於被主流規範的人、不願意未來已經被決定的人,

他們用歌聲與文字衝擊著思想,用抗議和炸彈撼動著體制──

種族平等,女性主義,環境保護,和平反戰,同志平權

迷你裙,避孕藥,嬉皮,性靈追尋,普普藝術,搖滾樂……

世界崩塌,然後重建。

從萌芽的理想主義,歷經搖滾與嬉皮;憤怒與絕望蔓延,暴力奪權;最終新的革命種子灑下,十年長河,六○年代的世界觀。

本書寫下那個時代一則則迷人的故事,或者悲傷或者亢奮或者莞爾,宛如小說的非虛構寫作,既是大時代的歷史震盪,也是個人青春追尋的起伏。

‧一群文學上不法之徒如何開啟了一切地下文化?

‧理想主義青年如何定義一整個世代的改革議程?

‧自戀的革命青年如何讓理想走向幻滅,讓青春的熱情成為老來的悔恨?

‧金恩博士的一個夢為何成為血染的悲劇?

‧嬉皮文化到底是什麼?他們要如何打破這世界的沈悶與無聊?

‧如何把街頭變成劇場,用惡搞來翻轉這世界?

‧嬉皮文化追求的自由與解放如何影響了賈伯斯、形塑了後來了網路文化?

‧一個新的寫作風格如何改變文學也改變了新聞報導的可能?

‧搖滾如何吶喊出一整個世代的激情、困惑與沮喪?

‧一部暴力而性感的電影如何讓一整個世代不想要有明天?

‧我們如何用勇氣和想像力來相信另一個世界是可能的?

名人推薦

陳芳明 專序

李明璁、紀大偉、廖偉棠、駱以軍、藍祖蔚 推薦

李明璁、紀大偉、廖偉棠、駱以軍、藍祖蔚 推薦

目錄

推薦序 整個地球都在騷動 陳芳明

推薦語 李明璁、廖偉棠、藍祖蔚

自序 致所有的瘋子:青春、自由、烏托邦

Chapter 1 嚎叫著,在路上:垮掉的一代如何啟發了六○年代反文化

Chapter 2 「為了避免一個缺乏想像力的世界」

Chapter 3 那個失去純真的自由之夏

Chapter 4 在狄倫插上電後,搖滾成為時代風暴的吶喊

Chapter 5 嬉皮文化:探索世界的另一種可能性

Chapter 6 青春、自由與愛:一部電影與一個時代

Chapter 7 「我有一個夢」之後:金恩博士的最後掙扎

Chapter 8 占領這所大學!

Chapter 9 Yippie:革命最大的錯誤就是變得無聊

Chapter 10 非虛構寫作的力量:三本書如何改變了新聞與文學

Chapter 11 在世界變得過於喧譁之前

Chapter 12 想像的革命——地下氣象人的暴力悲歌

Chapter 13 竊取國家之必要

Chapter 14 暴烈與美麗:石牆暴動與同志運動的新歷史

Chapter 15 從反文化到網路文化:一個尚未實現的烏托邦

推薦語 李明璁、廖偉棠、藍祖蔚

自序 致所有的瘋子:青春、自由、烏托邦

Chapter 1 嚎叫著,在路上:垮掉的一代如何啟發了六○年代反文化

Chapter 2 「為了避免一個缺乏想像力的世界」

Chapter 3 那個失去純真的自由之夏

Chapter 4 在狄倫插上電後,搖滾成為時代風暴的吶喊

Chapter 5 嬉皮文化:探索世界的另一種可能性

Chapter 6 青春、自由與愛:一部電影與一個時代

Chapter 7 「我有一個夢」之後:金恩博士的最後掙扎

Chapter 8 占領這所大學!

Chapter 9 Yippie:革命最大的錯誤就是變得無聊

Chapter 10 非虛構寫作的力量:三本書如何改變了新聞與文學

Chapter 11 在世界變得過於喧譁之前

Chapter 12 想像的革命——地下氣象人的暴力悲歌

Chapter 13 竊取國家之必要

Chapter 14 暴烈與美麗:石牆暴動與同志運動的新歷史

Chapter 15 從反文化到網路文化:一個尚未實現的烏托邦

序/導讀

致所有的瘋子:青春、自由、烏托邦

六○年代的美國政治、社會與文化風暴,如同台灣八○年代的政治、社會與文化風暴,是我的青春啟蒙。

在九○年代的開端,十八歲的我開始重新認識世界的今日與昨日。彼時的我開始參與學運,對於此前不同世代青年如何獻身於運動與革命充滿了熱情,奮力地去挖掘歷史,想要在一張張關於過去的書頁上看到通往未來人生的指引。

當我讀到《當代雜誌》第二、三期的六○年代封面故事,看完南方朔講述六○年代學運的專書《憤怒之愛》,整個內心世界開始崩塌,然後重建。

那是二十世紀最激情而反叛的年代,是想像力解放的年代,沒有一個年輕人不會被震動。

我在遙遠的西方六○年代,看到的是遠方的美麗與瘋狂,是浪漫的召喚,但回首台灣歷史,看到從戰後被消失與殺害的知識青年,到比我早幾年入學的學長姊們因為參與校園抗議與社會抗爭被記過被處分,讓我在黑夜中不斷流下眼淚。這是我所生長的島嶼的悲傷。

有為青年理當用青春與熱血去加入前人的行列,投入社會改造。二十歲我的如此相信。

2.

十年之後,我坐在紐約哥倫比亞大學旁一家燈光昏暗的店叫「匈牙利咖啡店」。學長說,68年哥大師生罷課時,他們會來這裡上課。

選擇來哥大念書,很大原因之一是我對68年的哥大學生占領運動充滿了浪漫的想像(另一個夢想學校是六○年代學運的另一個基地柏克萊大學)。

當然,2002年的紐約不是1968年的紐約,那些反叛的煙硝似乎已全然散去。不過,我入學一年後,2003年美國開始伊拉克戰爭,校園出現六○年代以後最大的反戰聲浪,一個新的抗議時代又開始了。

除了哥大,我當然也去了格林威治村和下東區,考察艾倫金斯堡和傑克凱魯亞克在那裡留下的寫著詩歌的餅乾屑,去了東十一街那棟地下氣象人意外炸死自己的美麗公寓,現場聽了來自那個時代的歌聲如狄倫和尼爾楊。我甚至見到了幾位六○年代英美最重要的學運領袖:如今的哥大教授Todd Gitlin(我在一個大雪之夜去聽他談當代左翼政治),仍然活躍的左翼知識分子Tom Hayden(我在Strand Bookstore聽他講〈休倫港宣言〉四十週年),和英國新左派大將Tariq Ali(我在蘇活的一家獨立書店聽他回首68年學運)。

在紐約那幾年,所有關於當代的討論,從藝術、電影、音樂到政治,都不可能迴避六○年代的喧譁與騷動。

(在那家昏暗的匈牙利咖啡店,我寫下第一本書《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》,當然故事就是從六○年代開始。)

3.

其實,六○年代並不真的那麼遙遠,也從來不曾離開我們。

種族平等,女性主義,迷你裙,避孕藥,環境保護,和平反戰,同志平權、嬉皮,性靈追尋,普普藝術,《2001太空漫遊》,實驗電影,搖滾樂,另類媒體……

你可以寫下無數個那個時代的關鍵字,而每個字都深深塑造了這個世界的樣貌。

我們都是六○年代之子。

不過,雖然這段歷史對我們影響如此巨大而幽遠,在中文世界卻極少被完整書寫。對我來說,這是一本搏鬥了二十多年的書。我一直希望能找到時光穿梭機進入那個時代,去寫它的瘋狂、荒誕、勇氣,以及對當代我們的啟示。

2007年出版的《反叛的凝視》書中開始了這個嘗試。有不少讀者說,他們在書中第一次知道「地下氣象人」的故事,非常震動;也有朋友說,那本書為台灣讀者補了一堂遲到太久的課。不過,該書畢竟是一本較短的文集。

《想像力的革命》是一個更大的企圖(雖然仍力有未殆,無法寫盡一切想寫的故事)。我書寫了那個時代十五則迷人故事,這裡既有大時代的歷史分析,也有個人的青春生命。整本書並非教科書式的系統書寫,但仍然有一個歷史時序:從五○年代「垮掉的一代」的反文化做為開場,接續著六○年代初期昂揚的理想主義,又經過各種衝擊與震盪,然後搖滾轉大人了,嬉皮文化誕生了,到了六○年代末期,是絕望與憤怒的蔓延,革命和暴力的出現。而新的種子又在那個時代尾聲開始茁壯:同志運動,或者網路文化。(某些人物如詩人艾倫金斯堡會在許多篇章中出現,不管是五○年代保守的美國、1968年的芝加哥街頭抗爭,69年紐約石牆酒吧外的同志暴動,你都會看見這個歷史現場的指路人,本書的資深導遊。)

1960 年代是人類史上第一次,年輕人有機會可以決定自己的未來,而他們真的創造了許多新的可能。

那真是一個瘋狂的時代——但一如六○年代之子賈伯斯在蘋果電腦廣告中說,「只有瘋狂到相信自己可以改變世界的人,才能真的改變世界」。

一整個世代瘋狂的文青、知青、憤青、不甘於乖乖被主流規範的人、不願意被體制決定命運的人,想要追求自由意義的人,用歌聲與文字衝擊著思想,用抗議和炸彈撼動著體制,用想像力去解放這個世界。他們要追求的是政治的、文化的、生活的烏托邦:不論那是一個搖滾的胡士托國度(Woodstock nation),一個愛與花朵的嬉皮公社,一個沒有戰爭的和平世界,或是一個種族平等、性別平等、人人可以做自己的許諾之地。

當然,那個烏托邦遠遠還沒有實現,如今看來甚至顯得天真和傻勁,但難道我們就只能變得世故守舊,選擇背向前往理想世界的航道嗎?我想,只要我們願意去打開想像力,去冒險走向那些人少的小徑,去抵抗壓迫與不義,去相信另一種世界是可能的,那麼我們已經在路上了。

不論你是青春正盛,或者已然告別青春,讓我們在這條路上彼此相伴,一起同行,當一個相信世界可以被改變的瘋子。

六○年代的美國政治、社會與文化風暴,如同台灣八○年代的政治、社會與文化風暴,是我的青春啟蒙。

在九○年代的開端,十八歲的我開始重新認識世界的今日與昨日。彼時的我開始參與學運,對於此前不同世代青年如何獻身於運動與革命充滿了熱情,奮力地去挖掘歷史,想要在一張張關於過去的書頁上看到通往未來人生的指引。

當我讀到《當代雜誌》第二、三期的六○年代封面故事,看完南方朔講述六○年代學運的專書《憤怒之愛》,整個內心世界開始崩塌,然後重建。

那是二十世紀最激情而反叛的年代,是想像力解放的年代,沒有一個年輕人不會被震動。

我在遙遠的西方六○年代,看到的是遠方的美麗與瘋狂,是浪漫的召喚,但回首台灣歷史,看到從戰後被消失與殺害的知識青年,到比我早幾年入學的學長姊們因為參與校園抗議與社會抗爭被記過被處分,讓我在黑夜中不斷流下眼淚。這是我所生長的島嶼的悲傷。

有為青年理當用青春與熱血去加入前人的行列,投入社會改造。二十歲我的如此相信。

2.

十年之後,我坐在紐約哥倫比亞大學旁一家燈光昏暗的店叫「匈牙利咖啡店」。學長說,68年哥大師生罷課時,他們會來這裡上課。

選擇來哥大念書,很大原因之一是我對68年的哥大學生占領運動充滿了浪漫的想像(另一個夢想學校是六○年代學運的另一個基地柏克萊大學)。

當然,2002年的紐約不是1968年的紐約,那些反叛的煙硝似乎已全然散去。不過,我入學一年後,2003年美國開始伊拉克戰爭,校園出現六○年代以後最大的反戰聲浪,一個新的抗議時代又開始了。

除了哥大,我當然也去了格林威治村和下東區,考察艾倫金斯堡和傑克凱魯亞克在那裡留下的寫著詩歌的餅乾屑,去了東十一街那棟地下氣象人意外炸死自己的美麗公寓,現場聽了來自那個時代的歌聲如狄倫和尼爾楊。我甚至見到了幾位六○年代英美最重要的學運領袖:如今的哥大教授Todd Gitlin(我在一個大雪之夜去聽他談當代左翼政治),仍然活躍的左翼知識分子Tom Hayden(我在Strand Bookstore聽他講〈休倫港宣言〉四十週年),和英國新左派大將Tariq Ali(我在蘇活的一家獨立書店聽他回首68年學運)。

在紐約那幾年,所有關於當代的討論,從藝術、電影、音樂到政治,都不可能迴避六○年代的喧譁與騷動。

(在那家昏暗的匈牙利咖啡店,我寫下第一本書《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》,當然故事就是從六○年代開始。)

3.

其實,六○年代並不真的那麼遙遠,也從來不曾離開我們。

種族平等,女性主義,迷你裙,避孕藥,環境保護,和平反戰,同志平權、嬉皮,性靈追尋,普普藝術,《2001太空漫遊》,實驗電影,搖滾樂,另類媒體……

你可以寫下無數個那個時代的關鍵字,而每個字都深深塑造了這個世界的樣貌。

我們都是六○年代之子。

不過,雖然這段歷史對我們影響如此巨大而幽遠,在中文世界卻極少被完整書寫。對我來說,這是一本搏鬥了二十多年的書。我一直希望能找到時光穿梭機進入那個時代,去寫它的瘋狂、荒誕、勇氣,以及對當代我們的啟示。

2007年出版的《反叛的凝視》書中開始了這個嘗試。有不少讀者說,他們在書中第一次知道「地下氣象人」的故事,非常震動;也有朋友說,那本書為台灣讀者補了一堂遲到太久的課。不過,該書畢竟是一本較短的文集。

《想像力的革命》是一個更大的企圖(雖然仍力有未殆,無法寫盡一切想寫的故事)。我書寫了那個時代十五則迷人故事,這裡既有大時代的歷史分析,也有個人的青春生命。整本書並非教科書式的系統書寫,但仍然有一個歷史時序:從五○年代「垮掉的一代」的反文化做為開場,接續著六○年代初期昂揚的理想主義,又經過各種衝擊與震盪,然後搖滾轉大人了,嬉皮文化誕生了,到了六○年代末期,是絕望與憤怒的蔓延,革命和暴力的出現。而新的種子又在那個時代尾聲開始茁壯:同志運動,或者網路文化。(某些人物如詩人艾倫金斯堡會在許多篇章中出現,不管是五○年代保守的美國、1968年的芝加哥街頭抗爭,69年紐約石牆酒吧外的同志暴動,你都會看見這個歷史現場的指路人,本書的資深導遊。)

1960 年代是人類史上第一次,年輕人有機會可以決定自己的未來,而他們真的創造了許多新的可能。

那真是一個瘋狂的時代——但一如六○年代之子賈伯斯在蘋果電腦廣告中說,「只有瘋狂到相信自己可以改變世界的人,才能真的改變世界」。

一整個世代瘋狂的文青、知青、憤青、不甘於乖乖被主流規範的人、不願意被體制決定命運的人,想要追求自由意義的人,用歌聲與文字衝擊著思想,用抗議和炸彈撼動著體制,用想像力去解放這個世界。他們要追求的是政治的、文化的、生活的烏托邦:不論那是一個搖滾的胡士托國度(Woodstock nation),一個愛與花朵的嬉皮公社,一個沒有戰爭的和平世界,或是一個種族平等、性別平等、人人可以做自己的許諾之地。

當然,那個烏托邦遠遠還沒有實現,如今看來甚至顯得天真和傻勁,但難道我們就只能變得世故守舊,選擇背向前往理想世界的航道嗎?我想,只要我們願意去打開想像力,去冒險走向那些人少的小徑,去抵抗壓迫與不義,去相信另一種世界是可能的,那麼我們已經在路上了。

不論你是青春正盛,或者已然告別青春,讓我們在這條路上彼此相伴,一起同行,當一個相信世界可以被改變的瘋子。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價