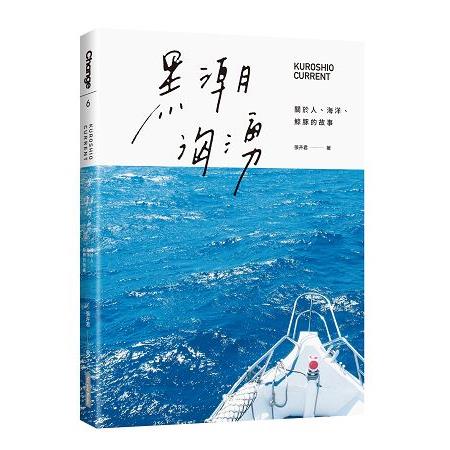

黑潮洶湧:關於人、海洋、鯨豚的故事

活動訊息

內容簡介

六段虛實交錯的藍色身世、六個陸地上長腳的說書人,

揉合小說與散文的敘事情調,帶你走進大海的一千零一夜。

「黑潮」是臺灣本土的海洋環境組織,它以北赤道洋流命名,自詡為陸地上的黑潮,清澈、溫暖且堅定,象徵著臺灣永不止息的生命力。

「黑潮」組織中這些和海洋交融、遭遇各異的人們,載負著你我或許熟悉也可能陌生的海洋記憶:海景、潮汐、鯨豚、水手、恆星以及洋流等,原來這些記憶無時無刻不在召喚著我們這群海洋的子民。這些人與海洋之間的真情故事,勾勒出與陸地完全不同的巨幅風景,帶領我們看見臺灣最豐盛的擁有,也教導我們重新開始認識海洋。

目錄

序幕: 一千零一夜

一、回望陸地,福爾摩莎

二、海漂物的奇幻旅程

三、交換深海的祕密

四、海上的星星

五、無魚之海

六、迷途的水手終將相見

尾聲:明日船班

試閱

鯨之眼

身為一個鯨豚解說員,我在海上拍了六年的鯨豚照片,相機資歷也從一開始的自動底片機時代,一直到後來數位單眼、長鏡頭,不斷更新設備,也因為對於鯨豚生態的了解,可以針對不同的海豚特性,抓到牠們浮出水面來換氣的剎那,或者彼此之間互動的情況。我拍過活潑的飛旋海豚在水面之下以胸鰭相擁肚皮貼近,歡娛交配的瞬間;也拍過穩重緩慢的花紋海豚做出大型鯨的浮窺動作,將身體垂直,露出桃子狀的前額以及小小的眼睛偷看遊客的畫面;當然,身上繁星點點的熱帶斑海豚嘴上銜著的小白點,也被我一分不差地捕捉在照片裡,甚至是神祕的喙鯨、氣孔偏左、背部呈波浪狀的抹香鯨在遠方噴出的氣柱、虎背熊腰的領航鯨家族、魚雷般沉默優雅的偽虎鯨,都曾經在每一次海上的不期而遇時,被我攝入鏡頭之中。

有搭過船的人應該都知道,在海上拍動物並不容易,很多時候明明眼睛看到動物浮出水面了,按下相機時卻只拍到白花花的浪;倍數高的長鏡頭和不暈船的能力只能算是基本配備,是否遇得到動物多半靠運氣,還要了解動物的習性,抓到海豚浮出水面的剎那、每一隻海豚、每一次海豚浮出水面的光影和水氣、背鰭划過海面的浪花與波紋,甚至是海豚吻部在水面之下劃破水表所形成的泡沫水盾⋯⋯海上的一切充滿了千萬種變數,呈現出不可預期的美麗,這樣的趣味性令我深深著迷—當拍攝的對象是大海中的精靈,一切就充滿了未知的驚喜感,這是不同於拍攝其他陸域

動物的樂趣,後來想想這也許是我特別喜歡拍鯨豚的原因。

在水面上拍久了,其實會非常好奇這些鯨豚朋友藏在水面下的行為活動是什麼?因為每次與鯨豚相遇,在船上的我們相對屬於較被動的一方,要看到這些鯨豚的廬山真面目,往往要一直等待、等待、再等待—而即便是等到最後,還是極有可能無法窺得全貌,因為多半的海豚為了頭頂氣孔換氣而浮出水面,在海面上只會露出三分之一的身體,如果幸運遇到少數願意空中展示的飛旋海豚或花紋海豚,拍得到牠們的氣孔、皮膚、體色花紋,甚至泛白或泛紅的肚皮,已屬非常難得,更別說要癡心妄想拍到那些神出鬼沒、古靈精怪的黑鯨類了。

想拍攝水下的心念持續了好幾年,但始終沒有勇氣、也沒有機會在遇到鯨豚時跳入海中,這樣的心情一直到二〇〇七年,黑潮申請到一筆拍攝東部鯨豚紀錄片的經費,我才開始明察暗訪,去詢問一些水下攝影的老前輩拍攝台灣水下鯨豚的可能。說到水下攝影的熱潮,其實也是近五十年來的事,由於水下攝影所需要的設備必須做到防水的功能,這樣的技術也是隨著塑膠應用的普及才陸續研發出來,到目前來說還算是較新奇的攝影題材。我當時其實很訝異,在問遍了台灣的水攝前輩後,發現竟然都還沒有人以水下鯨豚為拍攝主題,那時候我才暗自打定主意,想要把台灣東部海域豐富多姿的鯨豚身影,用影像記錄下來—我是到那個時候,才立定主意要成為一個「鯨豚攝影師」的,在那之前,我想過各式各樣的生物相關工作,甚至在研究所畢業之後還思考著是否接著繼續念博士學位,還好當時一位黑潮夥伴關鍵的一句話,讓我不再搖擺不定,他說:「你只要去思考,你最想做的事,需要的是學歷,還是經歷?」是啊,轉念一想,把念博士、出國深造的學費,拿來讓自己到國外去學水下拍攝的技術,不就是一種同義的投資嗎?做真正想做的事,人生才不是浪費。

當時,台灣社會對於「攝影師」這種工作的接受度還不算高,更何況是聽起來一點也不賺錢的「生態攝影師」,現在回頭想想,那時候真的滿辛苦的,因為看不到盡頭在哪裡吧,有一段時間我每天晚上睡覺前就翻來覆去,一直在想自己這樣下去到底會不會餓死,明天醒來還有錢可以吃飯嗎?一個男生到了快三十歲了還沒有固定的收入,這樣會不會被人家說閒話?過程中好多次我都想舉手投降,承認自己不切實際、在做夢,但卻又一次一次將自己拉回了這條路,不甘心沒有嘗試就喊停。

我開始上網找機會,比方說看哪裡有攝影比賽、搜尋一些有補助的計畫,比如說公部門的話就投國藝會、築夢計畫啊,企業的贊助也投了好幾次約翰走路百萬資助計畫,投件了之後就開始等,但是都沒有結果,希望一直落空。後來我爸媽就會有意無意跟我說:「溫鑫啊,我的那個機構有很多機會,也有一些人脈,你要不要去工作啊?」或者比方說,故意在我面前講他們朋友的孩子現在都已經出國深造啦⋯⋯之類的。我當然明白父母的明示暗示,哪個爸媽不希望孩子擁有穩定高薪的工作?但是,我其實相信人的生命很短暫,隨時都可能有意外,也許等一下我走出門就被車撞了也不一定。

就是因為這樣,當我想著「人生多長沒有把握,做自己想做的事才不會遺憾」的信念之後,反而就不會被困住,至少我活著的每一分鐘都是在做我想要做的事。青年勵志小說《牧羊少年奇幻之旅》中有句話一直讓我覺得很受用:「當你真心想完成一件事,全世界都會來幫助你。」—它說明了天助自助者的道理。我評估台灣的水下攝影還在發展中,於是決定以鯨類為拍攝主題,跟著國外一位知名的水下攝影師飄洋過海到了東加王國,開始了我的水下攝影師養成之路。

「那為什麼會選擇去東加?為什麼是拍大型鯨?」夥伴小鯨在一次聊天中問起。我很貼心地為小鯨這個地理白癡點出了google map,指出位在南太平洋中部的東加,它是太平洋上唯一的王國,由一百七十二個大小不等的島嶼組成,國土範圍分布於東加群島(Tonga tupu)、哈亞派群島(Haapai)和巴巴烏群島(Vavau)三部分。而我和東加大翅鯨的初體驗就是在巴巴烏群島地區。事實上,東加群島位於大翅鯨每年七至十一月繁殖季節會洄游的緯度帶上,同時間不僅是在東加王國,在相同緯度的澳洲東岸也是大翅鯨出沒的地區,因此發展出不同形式的賞鯨活動。會挑選從東加王國下水,一來是因為這裡的賞鯨是以「共游」的形式發展,有一套完整的賞鯨規範,包含船長與導潛人員的訓練、船隻或遊客接觸動物的方式與速度、賞鯨船接觸動物的季節……等各個面向的規範,不會因為人為的干擾而影響到野生動物的狀態;同時,也因為從過去捕鯨到今日賞鯨的歷史發展,讓東加王國的居民因此與大翅鯨有著相當深遠的淵源、情感與默契,賞鯨業的興起為島上帶來年輕人返鄉工作的機會,這些每一季都帶領遊客下水的當地導潛人員,和這些每年固定洄游的大翅鯨甚至有了自己的故事和回憶。由於大翅鯨尾鰭特殊的花紋和缺角,成為科學研究者辨識個體的依據,就好像每個人的指紋不一樣,大翅鯨的鯨尾紋路也大異其趣,找不到一模一樣的兩隻鯨尾巴,若長時間在水下與這些大翅鯨互動,更可以透過牠們身上的帶斑、疣粒進一步做辨識。有經驗的東加人在下水時,甚至會以身體的動作與大翅鯨互傳訊息,或者認出哪一隻鯨是去年曾經相遇過的、哪一隻鯨上一季帶了小寶寶回來了,如同海中每年相聚的老朋友一樣。

去東加拍水下攝影的經驗讓我學到了許多,包括看到水下拍攝的方法—除了運氣和器材之外,還需要體力。由於鯨豚的游速非常快,當船隻靠近之後,我們帶著照相機「滑」下船,如同水餃一樣掉到深藍色不見底的水域裡;下水之後,便如同在百米賽跑的跑道上聽到槍鳴一樣,第一件事就是快速踢動蛙鞋,朝大翅鯨出現的方向追去,通常真的就是「望其項背」,常常都是在水裡喘得要命但還是被大翅鯨的尾鰭遠遠地甩在後面。「難怪每年你從夏天回來都會變瘦!」小鯨打趣地說,但對於審美偏「大隻才是美」的東加王國而言,我每年變瘦反而變成他們取笑和消遣我、甚至擔心我的話題。

在東加「追鯨」的經驗,讓我對於下水拍攝鯨豚的方式、如何控制與動物之間的距離……等技巧有了初步的概念,七至十一月份在東加海域洄游的多是處於繁殖期的大翅鯨,所以常遇到「母子對」的鯨群。鯨豚是哺乳類動物,與人類一樣都是胎生,而且在小孩出生之後會有幾年的哺育期,為了要喝奶,幼鯨在獨立之前,都會跟在媽媽旁邊,由母親教導幼鯨群體的生活習慣與技能,所以我在水下幸運地拍到了許多母鯨與幼鯨的畫面。當遇到「母子對」時,幼鯨有時會對我們感到好奇,甚至主動靠近或跟隨著我們,聽起來非常可愛,但是當護衛心起的母鯨直衝過來時,情況就會變得有點麻煩,因為誰都不想被大翅鯨的長胸鰭揮到—牠可是有五十噸重耶!

俗話說,一山還有一山高。本來以為大翅鯨的游速已經很快了,但當我在隔一年自行前往斯里蘭卡拍攝藍鯨時,才知道當藍鯨從眼前經過時,你還來不及反應,牠就已經無影無蹤了,就像眼前駛過一節火車車廂一樣;相較於繁殖季節帶著幼鯨悠遊學習的母鯨,斯里蘭卡海域藍鯨的密集與快速,如同站在十字路口看著熙來攘往的大巴士,你絕對不會想要在路口被任何一台無視於你的大巴士給撞飛。拍攝藍鯨跟大翅鯨的經驗真的有很大的不同,藍鯨是地球上體型最大的生物,當你在水下看到牠的全身,當下真的只有頭皮發麻到雞皮疙瘩掉一地的感動,那是對於直面海中巨美的怔忡、是身為陸域動物的人類竟然可以如此靠近深海大鯨的震撼、是對造物者的崇拜、是身為自以為是的人類,對萬物自然卻如此輕慢的懊悔—難以想像,如此修長而溫和的巨鯨,環遊無邊海域的萬里行者,竟然曾經是人們大肆獵殺的對象;根據統計,一九三〇年至一九三一年間,單單在南極海域就有兩萬九千四百隻藍鯨被捕殺,到一九六〇年代國際捕鯨委員會開始禁止獵捕藍鯨時,已經有超過三十八萬隻藍鯨被殺,以至於目前藍鯨仍然名列「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」之中。

在來到斯里蘭卡之前,我曾經分別在美國紐約自然史博物館和英國倫敦自然史博物館裡,見識到全世界首件藍鯨骨骼模型標本。抱歉,對於學生物的人來說,看到動物骨骼標本都會有一點興奮……我當時就站在藍鯨的骨骼之下,感受到自己的渺小,還以為那將是我這輩子與藍鯨最靠近的距離;沒想到後來的人生裡,竟然有機會到水面底下遇見活生生的藍鯨,可以擁有這樣與心中的夢幻物種近距離面對面接觸的機會,真的不是當初我在博物館時想像得到的。

其實不論是在東加或是斯里蘭卡下水,雖然機率很高,但也都不保證百分之百能遇見鯨豚—就像我們在花蓮賞鯨一樣,盡量以不打擾動物的方式,嘗試與心中的壯美接觸,當然野生動物的反應是你無法預期的,牠可能一感受到人類就立即下潛,擺尾離開;也有可能對你產生興趣,主動靠近想和你近距離接觸,更多的可能也許是不相理會,畢竟在牠們的眼中,人類相對來說是渺小的存在,在海域裡和平共處,井水不犯河水。所以,要想在水下看見牠們,甚至拍到牠們,需要極大的運氣、體力、對動物的認識,以及足夠精密的攝影儀器—即便如此,當在水下遇到游速飛快的藍鯨,多半情況下,水下攝影師能拍到朦朧的部分身影,已屬難得。然而,讓我印象最深刻、最難以忘懷的,還是前幾年在水下,與藍鯨的一段相遇。

那一年在斯里蘭卡,連續幾天下水拍攝的狀況都不是太好,不是水色太濁就是藍鯨游得超快完全追不上,能下水猛踢蛙鞋勉強追上藍鯨背影,抓拍幾張模糊身影,當天就可以準備收工了,沒想到卻被我遇見一頭年輕的藍鯨。如同其他路過的藍鯨,這頭鯨也是頭也不回地從我眼前飛掠而過,而我也照慣例一下水就猛踢蛙鞋,二話不說地往前追;然而,這頭鯨彷彿有一些不同,牠似乎感受到我在身後的猛烈追求,微微慢下速度讓我緩緩靠近。第一次,我感覺到生命與水下的這頭巨鯨產生了連結,橫亙在我們之間的只有深藍色的水體,如同海洋母親的臍帶,將源於陸地的我們串聯了起來。牠優雅地浮出水面換氣,接著又繼續往水下潛去,我跟著牠浮出水面的節奏,也跟著換了一口較長的氣,準備隨著牠往幽藍的深海潛去;五米、十米、十五米,跟著藍鯨的身影,我們彷彿極有默契的雙人舞伴,無須言說就能夠預知彼此的行動,一直到過了十五米的水深,藍鯨竟然停了下來,我看見了牠的眼睛,似乎在與我對望。

我不知道牠是否真的意有所指,鯨的眼睛很深,透過那樣的眼睛望進去,彷彿可以探見從極光下迤邐而過的靈魂。當牠望向我,我的心臟劇烈震動到快要停止一樣,海面下非常寧靜,那一刻我想著牠是否能夠透過水體感受到我的體溫,以及防寒衣底下胸膛心跳的震動—然而,牠只是這麼停了一下,彷彿在與我道別,再往下是不透光的無盡海域,那樣的黑暗只能由牠隻身獨行。瞬間我意會到牠在我們之間畫了一條線,溫柔且禮貌地擺了擺尾鰭,頭也不回地朝牠原來的方向行去;而我畢竟是生活在陸地上的人類,合該往水面浮光的方向緩升,換一口賴以維生的新鮮空氣。

其實在那之前,我以為鯨的眼睛是很空洞的。

不像臉部肌肉發達的人類,鯨豚全身覆蓋厚重的皮脂,摸起來彷彿橡膠,與巨大身體不成比例的眼睛,看不出喜怒哀樂的眼神。在過往我以為鯨的眼睛看不出情感,當視線在水中交會時,如同彼此在確認,對下一個動作的預測,牠有可能轉身就走,也可能願意信任、趨近你。一開始我不懂得如何抓與鯨之間互動的距離,靠得太近擔心被胸鰭揮到、離得太遠又拍不到好畫面,而海中的相會每一次都是一期一會,沒有抓住那個最佳距離的剎那,就會懊悔終生。這種進退失據的心情總在下水拍攝時困擾著我,直到東加的在地導潛說,要相信你的被攝者,要「believe the whale」,牠會控制你們之間最舒服的距離—這樣的心情,直到我望進大鯨的眼中之後,突然間就領會了。

身為一個鯨豚解說員,我在海上拍了六年的鯨豚照片,相機資歷也從一開始的自動底片機時代,一直到後來數位單眼、長鏡頭,不斷更新設備,也因為對於鯨豚生態的了解,可以針對不同的海豚特性,抓到牠們浮出水面來換氣的剎那,或者彼此之間互動的情況。我拍過活潑的飛旋海豚在水面之下以胸鰭相擁肚皮貼近,歡娛交配的瞬間;也拍過穩重緩慢的花紋海豚做出大型鯨的浮窺動作,將身體垂直,露出桃子狀的前額以及小小的眼睛偷看遊客的畫面;當然,身上繁星點點的熱帶斑海豚嘴上銜著的小白點,也被我一分不差地捕捉在照片裡,甚至是神祕的喙鯨、氣孔偏左、背部呈波浪狀的抹香鯨在遠方噴出的氣柱、虎背熊腰的領航鯨家族、魚雷般沉默優雅的偽虎鯨,都曾經在每一次海上的不期而遇時,被我攝入鏡頭之中。

有搭過船的人應該都知道,在海上拍動物並不容易,很多時候明明眼睛看到動物浮出水面了,按下相機時卻只拍到白花花的浪;倍數高的長鏡頭和不暈船的能力只能算是基本配備,是否遇得到動物多半靠運氣,還要了解動物的習性,抓到海豚浮出水面的剎那、每一隻海豚、每一次海豚浮出水面的光影和水氣、背鰭划過海面的浪花與波紋,甚至是海豚吻部在水面之下劃破水表所形成的泡沫水盾⋯⋯海上的一切充滿了千萬種變數,呈現出不可預期的美麗,這樣的趣味性令我深深著迷—當拍攝的對象是大海中的精靈,一切就充滿了未知的驚喜感,這是不同於拍攝其他陸域

動物的樂趣,後來想想這也許是我特別喜歡拍鯨豚的原因。

在水面上拍久了,其實會非常好奇這些鯨豚朋友藏在水面下的行為活動是什麼?因為每次與鯨豚相遇,在船上的我們相對屬於較被動的一方,要看到這些鯨豚的廬山真面目,往往要一直等待、等待、再等待—而即便是等到最後,還是極有可能無法窺得全貌,因為多半的海豚為了頭頂氣孔換氣而浮出水面,在海面上只會露出三分之一的身體,如果幸運遇到少數願意空中展示的飛旋海豚或花紋海豚,拍得到牠們的氣孔、皮膚、體色花紋,甚至泛白或泛紅的肚皮,已屬非常難得,更別說要癡心妄想拍到那些神出鬼沒、古靈精怪的黑鯨類了。

想拍攝水下的心念持續了好幾年,但始終沒有勇氣、也沒有機會在遇到鯨豚時跳入海中,這樣的心情一直到二〇〇七年,黑潮申請到一筆拍攝東部鯨豚紀錄片的經費,我才開始明察暗訪,去詢問一些水下攝影的老前輩拍攝台灣水下鯨豚的可能。說到水下攝影的熱潮,其實也是近五十年來的事,由於水下攝影所需要的設備必須做到防水的功能,這樣的技術也是隨著塑膠應用的普及才陸續研發出來,到目前來說還算是較新奇的攝影題材。我當時其實很訝異,在問遍了台灣的水攝前輩後,發現竟然都還沒有人以水下鯨豚為拍攝主題,那時候我才暗自打定主意,想要把台灣東部海域豐富多姿的鯨豚身影,用影像記錄下來—我是到那個時候,才立定主意要成為一個「鯨豚攝影師」的,在那之前,我想過各式各樣的生物相關工作,甚至在研究所畢業之後還思考著是否接著繼續念博士學位,還好當時一位黑潮夥伴關鍵的一句話,讓我不再搖擺不定,他說:「你只要去思考,你最想做的事,需要的是學歷,還是經歷?」是啊,轉念一想,把念博士、出國深造的學費,拿來讓自己到國外去學水下拍攝的技術,不就是一種同義的投資嗎?做真正想做的事,人生才不是浪費。

當時,台灣社會對於「攝影師」這種工作的接受度還不算高,更何況是聽起來一點也不賺錢的「生態攝影師」,現在回頭想想,那時候真的滿辛苦的,因為看不到盡頭在哪裡吧,有一段時間我每天晚上睡覺前就翻來覆去,一直在想自己這樣下去到底會不會餓死,明天醒來還有錢可以吃飯嗎?一個男生到了快三十歲了還沒有固定的收入,這樣會不會被人家說閒話?過程中好多次我都想舉手投降,承認自己不切實際、在做夢,但卻又一次一次將自己拉回了這條路,不甘心沒有嘗試就喊停。

我開始上網找機會,比方說看哪裡有攝影比賽、搜尋一些有補助的計畫,比如說公部門的話就投國藝會、築夢計畫啊,企業的贊助也投了好幾次約翰走路百萬資助計畫,投件了之後就開始等,但是都沒有結果,希望一直落空。後來我爸媽就會有意無意跟我說:「溫鑫啊,我的那個機構有很多機會,也有一些人脈,你要不要去工作啊?」或者比方說,故意在我面前講他們朋友的孩子現在都已經出國深造啦⋯⋯之類的。我當然明白父母的明示暗示,哪個爸媽不希望孩子擁有穩定高薪的工作?但是,我其實相信人的生命很短暫,隨時都可能有意外,也許等一下我走出門就被車撞了也不一定。

就是因為這樣,當我想著「人生多長沒有把握,做自己想做的事才不會遺憾」的信念之後,反而就不會被困住,至少我活著的每一分鐘都是在做我想要做的事。青年勵志小說《牧羊少年奇幻之旅》中有句話一直讓我覺得很受用:「當你真心想完成一件事,全世界都會來幫助你。」—它說明了天助自助者的道理。我評估台灣的水下攝影還在發展中,於是決定以鯨類為拍攝主題,跟著國外一位知名的水下攝影師飄洋過海到了東加王國,開始了我的水下攝影師養成之路。

「那為什麼會選擇去東加?為什麼是拍大型鯨?」夥伴小鯨在一次聊天中問起。我很貼心地為小鯨這個地理白癡點出了google map,指出位在南太平洋中部的東加,它是太平洋上唯一的王國,由一百七十二個大小不等的島嶼組成,國土範圍分布於東加群島(Tonga tupu)、哈亞派群島(Haapai)和巴巴烏群島(Vavau)三部分。而我和東加大翅鯨的初體驗就是在巴巴烏群島地區。事實上,東加群島位於大翅鯨每年七至十一月繁殖季節會洄游的緯度帶上,同時間不僅是在東加王國,在相同緯度的澳洲東岸也是大翅鯨出沒的地區,因此發展出不同形式的賞鯨活動。會挑選從東加王國下水,一來是因為這裡的賞鯨是以「共游」的形式發展,有一套完整的賞鯨規範,包含船長與導潛人員的訓練、船隻或遊客接觸動物的方式與速度、賞鯨船接觸動物的季節……等各個面向的規範,不會因為人為的干擾而影響到野生動物的狀態;同時,也因為從過去捕鯨到今日賞鯨的歷史發展,讓東加王國的居民因此與大翅鯨有著相當深遠的淵源、情感與默契,賞鯨業的興起為島上帶來年輕人返鄉工作的機會,這些每一季都帶領遊客下水的當地導潛人員,和這些每年固定洄游的大翅鯨甚至有了自己的故事和回憶。由於大翅鯨尾鰭特殊的花紋和缺角,成為科學研究者辨識個體的依據,就好像每個人的指紋不一樣,大翅鯨的鯨尾紋路也大異其趣,找不到一模一樣的兩隻鯨尾巴,若長時間在水下與這些大翅鯨互動,更可以透過牠們身上的帶斑、疣粒進一步做辨識。有經驗的東加人在下水時,甚至會以身體的動作與大翅鯨互傳訊息,或者認出哪一隻鯨是去年曾經相遇過的、哪一隻鯨上一季帶了小寶寶回來了,如同海中每年相聚的老朋友一樣。

去東加拍水下攝影的經驗讓我學到了許多,包括看到水下拍攝的方法—除了運氣和器材之外,還需要體力。由於鯨豚的游速非常快,當船隻靠近之後,我們帶著照相機「滑」下船,如同水餃一樣掉到深藍色不見底的水域裡;下水之後,便如同在百米賽跑的跑道上聽到槍鳴一樣,第一件事就是快速踢動蛙鞋,朝大翅鯨出現的方向追去,通常真的就是「望其項背」,常常都是在水裡喘得要命但還是被大翅鯨的尾鰭遠遠地甩在後面。「難怪每年你從夏天回來都會變瘦!」小鯨打趣地說,但對於審美偏「大隻才是美」的東加王國而言,我每年變瘦反而變成他們取笑和消遣我、甚至擔心我的話題。

在東加「追鯨」的經驗,讓我對於下水拍攝鯨豚的方式、如何控制與動物之間的距離……等技巧有了初步的概念,七至十一月份在東加海域洄游的多是處於繁殖期的大翅鯨,所以常遇到「母子對」的鯨群。鯨豚是哺乳類動物,與人類一樣都是胎生,而且在小孩出生之後會有幾年的哺育期,為了要喝奶,幼鯨在獨立之前,都會跟在媽媽旁邊,由母親教導幼鯨群體的生活習慣與技能,所以我在水下幸運地拍到了許多母鯨與幼鯨的畫面。當遇到「母子對」時,幼鯨有時會對我們感到好奇,甚至主動靠近或跟隨著我們,聽起來非常可愛,但是當護衛心起的母鯨直衝過來時,情況就會變得有點麻煩,因為誰都不想被大翅鯨的長胸鰭揮到—牠可是有五十噸重耶!

俗話說,一山還有一山高。本來以為大翅鯨的游速已經很快了,但當我在隔一年自行前往斯里蘭卡拍攝藍鯨時,才知道當藍鯨從眼前經過時,你還來不及反應,牠就已經無影無蹤了,就像眼前駛過一節火車車廂一樣;相較於繁殖季節帶著幼鯨悠遊學習的母鯨,斯里蘭卡海域藍鯨的密集與快速,如同站在十字路口看著熙來攘往的大巴士,你絕對不會想要在路口被任何一台無視於你的大巴士給撞飛。拍攝藍鯨跟大翅鯨的經驗真的有很大的不同,藍鯨是地球上體型最大的生物,當你在水下看到牠的全身,當下真的只有頭皮發麻到雞皮疙瘩掉一地的感動,那是對於直面海中巨美的怔忡、是身為陸域動物的人類竟然可以如此靠近深海大鯨的震撼、是對造物者的崇拜、是身為自以為是的人類,對萬物自然卻如此輕慢的懊悔—難以想像,如此修長而溫和的巨鯨,環遊無邊海域的萬里行者,竟然曾經是人們大肆獵殺的對象;根據統計,一九三〇年至一九三一年間,單單在南極海域就有兩萬九千四百隻藍鯨被捕殺,到一九六〇年代國際捕鯨委員會開始禁止獵捕藍鯨時,已經有超過三十八萬隻藍鯨被殺,以至於目前藍鯨仍然名列「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」之中。

在來到斯里蘭卡之前,我曾經分別在美國紐約自然史博物館和英國倫敦自然史博物館裡,見識到全世界首件藍鯨骨骼模型標本。抱歉,對於學生物的人來說,看到動物骨骼標本都會有一點興奮……我當時就站在藍鯨的骨骼之下,感受到自己的渺小,還以為那將是我這輩子與藍鯨最靠近的距離;沒想到後來的人生裡,竟然有機會到水面底下遇見活生生的藍鯨,可以擁有這樣與心中的夢幻物種近距離面對面接觸的機會,真的不是當初我在博物館時想像得到的。

其實不論是在東加或是斯里蘭卡下水,雖然機率很高,但也都不保證百分之百能遇見鯨豚—就像我們在花蓮賞鯨一樣,盡量以不打擾動物的方式,嘗試與心中的壯美接觸,當然野生動物的反應是你無法預期的,牠可能一感受到人類就立即下潛,擺尾離開;也有可能對你產生興趣,主動靠近想和你近距離接觸,更多的可能也許是不相理會,畢竟在牠們的眼中,人類相對來說是渺小的存在,在海域裡和平共處,井水不犯河水。所以,要想在水下看見牠們,甚至拍到牠們,需要極大的運氣、體力、對動物的認識,以及足夠精密的攝影儀器—即便如此,當在水下遇到游速飛快的藍鯨,多半情況下,水下攝影師能拍到朦朧的部分身影,已屬難得。然而,讓我印象最深刻、最難以忘懷的,還是前幾年在水下,與藍鯨的一段相遇。

那一年在斯里蘭卡,連續幾天下水拍攝的狀況都不是太好,不是水色太濁就是藍鯨游得超快完全追不上,能下水猛踢蛙鞋勉強追上藍鯨背影,抓拍幾張模糊身影,當天就可以準備收工了,沒想到卻被我遇見一頭年輕的藍鯨。如同其他路過的藍鯨,這頭鯨也是頭也不回地從我眼前飛掠而過,而我也照慣例一下水就猛踢蛙鞋,二話不說地往前追;然而,這頭鯨彷彿有一些不同,牠似乎感受到我在身後的猛烈追求,微微慢下速度讓我緩緩靠近。第一次,我感覺到生命與水下的這頭巨鯨產生了連結,橫亙在我們之間的只有深藍色的水體,如同海洋母親的臍帶,將源於陸地的我們串聯了起來。牠優雅地浮出水面換氣,接著又繼續往水下潛去,我跟著牠浮出水面的節奏,也跟著換了一口較長的氣,準備隨著牠往幽藍的深海潛去;五米、十米、十五米,跟著藍鯨的身影,我們彷彿極有默契的雙人舞伴,無須言說就能夠預知彼此的行動,一直到過了十五米的水深,藍鯨竟然停了下來,我看見了牠的眼睛,似乎在與我對望。

我不知道牠是否真的意有所指,鯨的眼睛很深,透過那樣的眼睛望進去,彷彿可以探見從極光下迤邐而過的靈魂。當牠望向我,我的心臟劇烈震動到快要停止一樣,海面下非常寧靜,那一刻我想著牠是否能夠透過水體感受到我的體溫,以及防寒衣底下胸膛心跳的震動—然而,牠只是這麼停了一下,彷彿在與我道別,再往下是不透光的無盡海域,那樣的黑暗只能由牠隻身獨行。瞬間我意會到牠在我們之間畫了一條線,溫柔且禮貌地擺了擺尾鰭,頭也不回地朝牠原來的方向行去;而我畢竟是生活在陸地上的人類,合該往水面浮光的方向緩升,換一口賴以維生的新鮮空氣。

其實在那之前,我以為鯨的眼睛是很空洞的。

不像臉部肌肉發達的人類,鯨豚全身覆蓋厚重的皮脂,摸起來彷彿橡膠,與巨大身體不成比例的眼睛,看不出喜怒哀樂的眼神。在過往我以為鯨的眼睛看不出情感,當視線在水中交會時,如同彼此在確認,對下一個動作的預測,牠有可能轉身就走,也可能願意信任、趨近你。一開始我不懂得如何抓與鯨之間互動的距離,靠得太近擔心被胸鰭揮到、離得太遠又拍不到好畫面,而海中的相會每一次都是一期一會,沒有抓住那個最佳距離的剎那,就會懊悔終生。這種進退失據的心情總在下水拍攝時困擾著我,直到東加的在地導潛說,要相信你的被攝者,要「believe the whale」,牠會控制你們之間最舒服的距離—這樣的心情,直到我望進大鯨的眼中之後,突然間就領會了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價