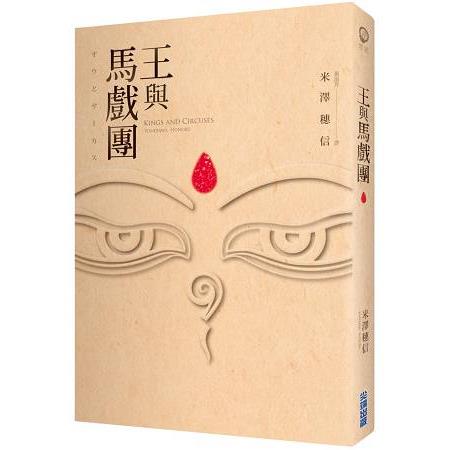

王與馬戲團

記者所追求的,是所謂的真相嗎?活動訊息

內容簡介

★日本推理年度排行榜三冠王,各大媒體重點推薦力作!

★擊敗東野圭吾、湊佳苗、東山彰良,榮獲2015年日本三大推理年度排行榜 第1名!

★日本知名電視節目「國王的早午餐」專文訪談;榮登達文西雜誌「白金本」推薦; 朝日新聞、讀賣新聞、每日新聞、文藝春秋、週刊文春、週刊現代、小說寶石……各大媒體好評推薦!

★累積銷售超過45萬!知名節目「國王的早午餐」選入書單,早稻田大學準教授好評推薦!

★入圍2016年書店大賞TOP10!

二〇〇一年,剛辭去報社工作的太刀洗萬智接受熟識的雜誌編輯委託,準備編寫海外旅行特集。她為了進行事前採訪而遠赴尼泊爾,請了在當地認識的男孩擔任導遊,正準備享受平靜的時光,卻遇到了王宮凶殺事件──包括國王在內的眾多王室成員遭到殺害。身為新聞工作者的太刀洗立刻開始進行採訪。但彷彿在嘲弄她一般,預定接受訪問的軍官居然也成為一具屍體……「這個男人是不是因為我而被殺?或者……」在疑問與苦惱當中,太刀洗得到什麼樣的冷酷真相?

書中巧妙結合二〇〇一年實際發生的尼泊爾的王儲謀殺事件,

格局宏大,堪稱米澤推理小說的傑作里程碑!

名人推薦

名人推薦

★各方專業人士好評肯定!

推理評論人 冬陽、律師 呂秋遠、知名主播 吳宇舒、知名主播 陳海茵、知名主播 陳雅琳、知名節目主持人 謝哲青、金鐘獎導演 瞿友寧同聲推薦。

編輯推薦

這是我最近看過最精彩的日本推理小說。

一位日本女記者太刀洗萬智流浪到加德滿都,為雜誌寫篇旅遊報導,結果遇到尼泊爾政變,國王在內王室十人全遭槍殺。太刀洗透過管道約見了政變當晚宿值宮廷的准尉拉傑斯瓦,希望探聽政變內幕,但准尉卻拒絕透露。隔天,太刀洗在前往皇宮的路上,第一時間發現准尉的屍體,背後還刻上「informer」(告密者)字樣,太刀洗拍下了第一手命案現場的照片,但此刻她陷入職業倫理的掙扎:是否要將命案與政變包裹成同一篇報導,傳達給日本的閱聽者?

整本小說便是環繞著記者倫理而發展。我不打算在此深入探究,也不算寫什麼「反觀台灣媒體……」之類的評語,只是前陣子台灣小模命案才發生,在這當下讀起來特別有感覺。

這本《王與馬戲團》則是相當議題取向,主題與文筆都相當嚴肅,剛開始可能因為不習慣主述者是個有點頹喪的日本女性,還有大量加德滿都市區的描寫,稍有進入困難,但政變發生後故事節奏便加快,最厲害的一點就是推理部分緊扣故事主題,最終謎底揭開時也是議題收尾時,有加乘效果。

總言之,一本知性感性理性兼具的推理小說,值得一讀。

文/李柏青(推理小說家)

一位日本女記者太刀洗萬智流浪到加德滿都,為雜誌寫篇旅遊報導,結果遇到尼泊爾政變,國王在內王室十人全遭槍殺。太刀洗透過管道約見了政變當晚宿值宮廷的准尉拉傑斯瓦,希望探聽政變內幕,但准尉卻拒絕透露。隔天,太刀洗在前往皇宮的路上,第一時間發現准尉的屍體,背後還刻上「informer」(告密者)字樣,太刀洗拍下了第一手命案現場的照片,但此刻她陷入職業倫理的掙扎:是否要將命案與政變包裹成同一篇報導,傳達給日本的閱聽者?

整本小說便是環繞著記者倫理而發展。我不打算在此深入探究,也不算寫什麼「反觀台灣媒體……」之類的評語,只是前陣子台灣小模命案才發生,在這當下讀起來特別有感覺。

這本《王與馬戲團》則是相當議題取向,主題與文筆都相當嚴肅,剛開始可能因為不習慣主述者是個有點頹喪的日本女性,還有大量加德滿都市區的描寫,稍有進入困難,但政變發生後故事節奏便加快,最厲害的一點就是推理部分緊扣故事主題,最終謎底揭開時也是議題收尾時,有加乘效果。

總言之,一本知性感性理性兼具的推理小說,值得一讀。

文/李柏青(推理小說家)

試閱

第一章 現在祈禱還太早

我在某人的祈禱聲中醒來。

我望著天花板,上面斜斜劃過令人擔心的裂痕。我在哪裡?房間仍舊昏暗,牆壁呈現深灰色。我聽到細微的音樂,是因為有人在遠處唱歌。我知道這個歌聲是祈禱。當我發覺到陌生的焚香氣味,總算才想起這裡是異鄉的旅館。

我掙脫糾纏著手腳的被單起身。縱紋窗簾在搖晃。昨晚我是不是沒有關窗?或者風是從窗縫中吹進來的?我並不感覺冷。這裡並非寒冷的土地。小椅子的椅背上掛著白色襯衫和窄管卡其褲。我緩緩穿上它們。我的身體動作沉重而遲鈍,腦袋的運作也一樣。我想要再持續一會兒這樣的朦朧狀態,直接穿上運動鞋就走出房間。

日晒土磚堆砌的走廊比房間裡還要暗。祈禱歌聲已經停止了,不過卻傳來其他聲音:水聲、腳步聲、陶器碰撞的聲音。我現在還不想要和人見面,因此便踮腳走路。我走下色調暗沉的木階梯,穿過空無一人的大廳,直到走出旅館之前都沒人看到我。

外面天空微亮,看不清往左右延伸的狹窄道路盡頭。路面是裸露的泥土,雖然很乾燥,鞋子踩上去卻是軟的。我聽到鳥叫聲。遠處也傳來類似人群喧嘩的聲音。不過不知是否偶然,放眼望去,此刻道路上只有我一個人。不知現在是幾點──我把手錶放在房間裡了。

旅館斜對面有座小小的神祠。塗泥的三角屋頂上放著素燒陶製寶珠,前方供奉著蠟燭與紅花。我不認識這種花。彷彿在證實我在房間聽到的歌聲不是幻覺,這束花還很新鮮。花的旁邊放置著鐵盤,還有焚香釋出細細的一縷煙。剛剛有人在這裡祈禱。

神祠沒有門,可以直接看到神像。象頭神葛內舍以躍動的姿態翹起腳,大大的腹部往外突出。神像塗著好幾層祝福的紅粉。我不知道這個國家的禮拜方式,因此便用自己唯一知道的方式,合掌閉上眼睛並低下頭。

我知道象頭神是保佑生意興隆的神。我現在對於自己的生意有什麼可以祈禱的嗎?我的工作該怎麼樣才算成功呢?

也就是說,我甚至不知道應該向象頭神祈禱什麼。現在求神也太早了。

霧霾般的睡意仍舊揮之不去。先前無人的街道上逐漸出現一個又一個人影。穿著紗麗服的年輕女性捧著紅色的花走近神祠。我在擦身而過時打了招呼。她顯得有些詫異,接著露出輕盈的微笑。

我和出門時同樣躡手躡腳地回到旅館。先前醒來時還很昏暗的房間已經透入朝陽,原本看起來是灰色的牆壁也變成白色。我脫下運動鞋,輕輕地躺在被單凌亂的床上。或許是因為旅途疲勞,我一閉上眼睛意識就變得模糊。

在陷入夢鄉之前,為了不要因為忘記現在是何時、自己在何處而感到不安,我像是念咒語般說出口。

二〇〇一年六月一日。加德滿都。東京旅舍二〇二號房。

我的嘴唇和眼瞼同樣沉重。所以我的喃喃自語大概不成聲音。

第二章 東京旅舍二〇二號房

這片土地據說過去曾經是湖底。

根據神話,釋迦牟尼誕生之時,有一位神明為了祝賀而劈開了山。湖水流出之後,留下肥沃的土壤,於是便建立起加德滿都這座城市。加德滿都盆地過去是湖底的說法似乎是真的,聽說還有淡水魚的化石出土。

諷刺的是,當我投宿這家旅舍的時候,年輕的女主人卻叮嚀我:「請少用點水。」加德滿都此時正逢缺水。尼泊爾國營自來水不足以供應七十萬居民的生活。過去曾是水底的土地上居住的人民,竟然必須從供水車買水。

我用濕毛巾擦臉。四個角落泛黃的鏡子映照著我的身影。黑色的長髮或許因為這幾天舟車勞頓,變得很難整理。常被人說好像在瞪人的細眼睛下方浮現隱約的黑眼圈。薄薄的嘴唇因為乾燥而幾乎裂開。我塗了防曬乳和護唇膏,大致整理好儀容。

東京旅舍位於廉價旅館集中的喬珍區(注一)外圍,坐落在窄小的巷弄中,沒有任何指引招牌。這裡的地點很不方便,日照也不佳,房間狹小到讓人有些透不過氣。不過我在住宿一晚之後就喜歡上這間旅舍。

從天花板和牆壁上的裂痕也能看出,這棟建築顯然並不是很高級。不過彈簧床墊不會太硬也不會太軟,床單也洗得很乾淨。衛浴設施雖然無法掩藏長年使用的痕跡,不過並沒有累積厚厚一層水垢。室內也有電話機,只是不知道能否撥打外線。最棒的是窗框。窗戶是網目很密的斜格子木窗,每一格的交叉點都有植物或幾何圖案的纖細雕刻,替這間小房間增色不少。代表歲月痕跡的泛黑色調也反而予人好感。

我把敞開的窗戶關上。當我把縱紋的窗簾也拉上,房間就籠罩在靜謐的陰影中。我背起丟在桌上的單肩斜背包。我突然想要檢視護照,便打開背包內部口袋的拉鍊,取出紅色的護照。

¬──MACHITACHIARAI

太刀洗萬智。發行年份是二〇〇一年。因為之前護照過期了,我上個月才去重新申請。照片拍得並不怎麼好。望著鏡頭的眼神非常冷漠。

話說回來,即使不是面對鏡頭而是面對人,我也不只兩三次被說眼神很冷淡。

東京旅舍是四層樓的建築。

這座城市有許多高挑的樓房。即使是看似普通民宅的建築,從外觀來看也有三、四層樓。東京旅舍雖然是四層樓,不過和周圍比起來並不算太高,也不算太矮。

這裡的一樓是小小的大廳。從建築的深度來看,應該還有更多空間,所以或許也兼作經營者的住處。客房在二樓和三樓,餐廳則在四樓。階梯是木製的。

我邊轉動脖子邊走上發出嘎嘎聲的階梯。床雖然睡得舒服,但是枕頭似乎不太合適,害得我脖子有點痛。

光線映入我的眼睛。餐廳的窗戶是敞開的,讓陽光和乾燥的風透入室內。餐廳的牆壁是天空色,但處處都有掉漆,露出下方白色的壁面,不知是底漆還是灰泥,看上去很像一團團的雲。

在溫和的逆光中,有兩名先到之客。

一個是禿頭男子,身上纏著灰僕僕的黃布。他坐在折疊椅,左手放在圓形餐桌上,右手拿著馬克杯,緩緩將杯子端到嘴邊。黃色的布大概是袈裟,整個人看起來就是個佛僧。他的肌膚晒得有點黑,從寬鬆布料露出的手臂肌肉很結實。

這個人不知道幾歲。只要是落在三十五歲到五十五歲之間,不管說是幾歲似乎都不奇怪。他既然住在以外國旅客為經營對象的旅舍,應該不是尼泊爾人,但也不知道是哪裡人。我猜想他是泰國人,不過與其說是直覺,或許是從袈裟和禿頭的外型硬作連結吧。他瞥了我一眼,但彷彿沒有看到我,再度把馬克杯舉到嘴前。

另一個人則是明顯對比。他劈頭就對我打招呼:

「嗨。妳是昨天住進來的人吧?這間旅館很不錯。妳打算住幾天?」

他說的是英語。開朗的聲音有點做作。他是一名年輕男子,白色肌膚因紫外線而泛紅,臉上同樣帶著有些做作的笑容。髮色雖然是黑色,但仔細看有些偏褐色。他穿著深綠色素面T恤和牛仔褲,雖然不算瘦,可是第一印象不知為何給人纖細的感覺。他大概二十出頭,不過我幾乎沒有推測白人年齡的經驗,所以也不是很確定。他抬起嘴角,用開玩笑的口吻說:

「妳別這樣瞪我。還是說妳不懂英文?Namaste(尼泊爾語:你好)!」

「我聽得懂英文。」

雖然我知道說了也沒用,不過還是補充一句:

「而且我也沒有瞪你。」

「是嗎?」

他再度揚起嘴角。

「那就好──雖然看起來真的很像。對了,我大致上很喜歡這個國家,不過有幾個習慣不是很喜歡,譬如不吃早餐就是其中之一。如果妳不是為了喝奶茶、而是為了找尋食物而上來,那就得失望了。」

他還挺銳利的。我點點頭。我的確是因為想吃東西而上來的,但是我不知道旅舍沒有供應早餐。仔細想想,入住的時候好像也沒有聽到關於早餐的說明。

「話說回來,我從兩天前就到這座城市,找到幾家從早上就開始營業的食堂。我建議我們一起去吧?妳可以不費力氣找到用餐的地方,而我……會感到很快樂。」

他的話雖然輕佻,不過想到他是為了享受旅行,也不禁讓人莞爾。

「說得也是。拜託你了。」

他聽了之後,這回露出很自然的笑容。

「太好了!那麼我們立刻出發吧!」

我們走出餐廳時,另一個男人回頭。如果他顯露出感興趣的表情,我原本打算問他要不要一起來,但他依舊擺出不聞不問的樣子。雖然看起來也像是事不關己的態度,不過也可能是他真的聽不懂英文。

我們離開餐廳走下階梯。青年在昏暗的走廊自我介紹:

「我叫羅柏特.佛斯威爾。請多多指教。」

「我叫太刀洗萬智。請多多指教。」

青年搔搔頭問:

「太刀……什麼?」

「太刀洗(TACHIARAI),萬智(MACHI)。」

「我該怎麼稱呼妳?」

「萬智。」

雖然我覺得以發音來說,五個音節的姓氏不算長,但不知為何從來沒有人稱呼過我太刀洗。青年顯得格外開心,說:

「萬智!聽起來真特別,感覺很有東洋味。」

「是嗎?」

「妳可以稱呼我羅柏。」

我們從三樓走到二樓。我不經意地用眼角數了旅舍的客房數。三樓和二樓大概各有四間客房,合計八間。一樓和四樓或許也有客房。不過即便如此,這間旅舍的規模還是很小。我不認為住宿客人只有我、羅柏以及佛僧三人,不過我們走下階梯的途中,每一間房間都靜悄悄的。

我們來到樓下的大廳。從格子門透進來的斑駁光線落在花紋繁複的編織地毯。類似三夾板的板子圍起來的櫃檯也沒有人。玄關的門是鐵製雙門板的樣式,塗上帶點淺藍的綠色油漆。採光窗裝了鐵窗。羅柏伸手握住門把,突然高喊:

「糟糕,我忘了拿錢包了。」

我盯著他的臉。

「你都用這招維持旅行生活嗎?」

「怎麼可能!」

我只是想開個玩笑,但羅柏似乎不這麼想。他的臉變紅了。

「我馬上去拿。妳在外面等我一下下。」

他彷彿要挽回名譽般飛奔上樓。

我不小心嚴重取笑了搞不好比我小十歲左右的青年。為了彌補錯誤,最起碼也該照他說的在外面等。

陽光還沒有照射到狹小的巷子裡。不過抬起頭仍舊可以看到淺色的天空。加德滿都的海拔超過一千三百公尺,天空應當比較近才對,不過從天空的顏色並不能感受到這一點。這裡的天空和東京或名古屋沒有太大的差別。或者也可能只是因為我在東京很少仰望天空。

我感受著乾燥泥土的氣息關上門,靠在東京旅舍的磚牆。

我現在穿在身上的卡其褲只有一條可供換洗。雖然說真的需要也可以去隨便買條褲子,不過我還是不太想弄髒。我把手夾在接觸牆壁的部位。手掌感受到冰冷而堅硬的觸感,感覺很舒服。

「哈囉。」

這聲招呼從斜下方傳來。我把漫不經心朝著上方的視線垂下來。

站在我眼前的是褐色肌膚的小孩。自然捲的黑髮只有在右耳上方翹起來。他臉上堆著笑容,長相很端正,幾乎令人感到可愛,但他的眼神卻與表面上的稚氣不符,顯得有些陰沉而拚命。

他一隻手放在背後。我猜到其中的理由:這孩子是來向我兜售商品的。不過他在「哈囉」之後說的話卻讓我瞠目結舌。雖然不是很流轉,但他說出口的確實是日語。

「你好。妳是日本人吧?」

我沒有回答。他毫不在意,滔滔不絕地說下去:

「我喜歡日本人。我有好東西。妳看。」

他把右手伸到前方。就如我所料到的,他的手中握著東西,不過我沒有具體想像到會是什麼東西。男孩遞給我的是灰黑色的菊石化石。

「很稀奇。當做尼泊爾記念,很棒。日本人,大家都買這個。兩百盧比。很便宜。很稀奇。」

化石表面很平滑,大概是仔細擦掉了泥土。以菊石化石來說不算大,不過也沒有小到可以放入口袋裡。

「日本人,大家都喜歡。大家都買。」

他強調很多次同樣的話,或許是有人教他這是最有效的推銷方式。不過我不知道自己要在這裡待幾天。我不打算從實質上的旅途第一天就購買太笨重的紀念品。我用日語告訴他:

「我現在要去用餐。」

男孩沉默了瞬間,但立刻又向我推銷化石。

「一百八十盧比。很便宜。」

不管我說什麼,他大概都不想聽。我雖然這麼想,不過又重新想到,或許他除了背起來的幾句話之外不懂日語。為了保險起見,我又以英語同樣地說:

「我現在要去用餐。」

意外的是這句話很有效果。男孩聳了聳肩,說:

「OK。」

他小心翼翼地用雙手包覆化石,再度對我笑了笑,轉身跑走了。我原本以為他會再糾纏一陣子。我目送男孩的背影時,臉上大概帶著微笑。

大門往外推開,羅柏走了出來。他似乎想要對我表示他不是故意忘記帶錢,因此把薄薄的錢包舉到臉旁揮動。

「抱歉。我們走吧。」

他注意到我凝視著巷尾,似乎感到奇怪,望著同樣的方向問我:

「那裡有什麼?」

「沒有。沒什麼。我肚子餓了。」

「我也是。沒關係,不會很遠。」

我們並肩走在一起。他的步伐很快,並且很愉快地談起許多自己的事。

羅柏說自己是美國人,二十歲。他在加州上大學,不過他或許覺得即使說了我也不會知道,因此沒有提到大學名字。他自稱是優秀的學生,不過「就像我常做的,因為心血來潮」就休學,開始當背包客旅遊海外。首先到土耳其,接著到沙烏地阿拉伯、印度,然後來到尼泊爾。他以愉快的口吻說:「我心想,美國文化欠缺的關鍵要素或許就在東方。」雖然不知道他是否補足了母國文化欠缺的要素,不過他自己顯然非常滿足。

「我將來也想到日本。我聽說日本是很安全的國家。」

「嗯,歡迎。」

「如果日本有什麼一定要去的地方,請妳告訴我。我可以當做參考目標。」

「這個嘛,我也不知道為什麼,不過我第一個就想到京都塔。」

「我知道京都。原來那裡有座塔。」

「嗯。」

「真期待。」

我們邊走邊聊天,出了東京旅舍所在的後巷。走在稍微寬敞些的路上,不久就來到廣場。這座城市有幾處交叉口成為廣場,稱作「chok」或「chowk」。這裡似乎也是這樣的chok之一。

我看看手錶。我的手錶已經調整為尼泊爾時間,此刻顯示早上八點半。不過廣場中已經湧入人潮。角落高聳著一座大約七、八公尺高的三重塔,乍見之下很像奈良的三重塔。另一個角落則有一座很大的神祠,令人聯想到佛堂。賣布的商人隨處陳列商品,幾乎把這些建築完全覆蓋。另外也有賣壺、賣花的商人。另外也有在牆上掛著成串鍋子、平底鍋的店家。

商品堆積的方式和瀰漫的熱氣吞沒了我的氣勢。羅柏似乎發覺到了,露出得意的笑容說:

「很厲害吧?」

「嗯。」

「這才剛剛開始而已。不過要買東西待會再說。先依照約定吃早餐吧。」

我們穿過廣場,進入另一條巷子。巷子入口附近任意堆放著木箱,每一個木箱都裝滿了可樂瓶。

這裡就是羅柏要來的店。

店的屋簷下有個小小的攤子,上面擺了瓦斯爐和鍋子,有個年輕女人在炸甜甜圈。仔細看,這個甜甜圈比一般的稍細,而且沒有確實連成環狀,大概原本就是這樣的食物吧?羅柏注意到我的視線,告訴我:

「這個叫做selroti。」

高溫油炸的氣味混合著肉桂香氣飄來。

就在我觀望的同時,行人絡繹不絕地來買甜甜圈。店內似乎也提供食物,但看起來頗為陰暗,六張餐桌當中只有兩張有客人,和攤子的盛況比起來顯得很安靜。我以為要站在店門口吃,可是羅柏卻毫不猶豫地進入店內。他拉了中間餐桌的椅子,坐在椅子邊緣,把身體靠在椅背上翹起二郎腿。

他朝著留了大鬍子的男人舉手,用英語說:

「給我們和旁邊那桌一樣的料理。」

看似店員的男子立刻點頭。這個國家的英語通行率很高。

我窺探隔壁桌的人在吃什麼。沒有裝飾的金屬盤中盛著很像印度烤餅的扁平麵包。另一個小器皿中盛了幾乎滿出來的燉蔬菜。我看出其中有豆子,但隔著這段距離看不出另外還有什麼料。

男人把麵包撕成一口大小,浸在燉蔬菜中,然後放入嘴裡。我原本以為這是正確的吃法,但另一個男人卻把麵包和燉蔬菜分開來吃,所以看來怎麼吃都可以。兩人都以熟練的方式用手在吃。我雖然沒有看得入迷,但還是不經意地繼續窺視。這時羅柏問我:

「萬智,妳怎麼會來到這個國家?」

他快活地笑著。

「來觀光嗎?我來猜猜看:妳應該跟我一樣。妳是日本的大學生,想要追求不同的經驗,來到山間的這個國度。對不對?」

不知是否被他的笑臉和談話誘發,我也不禁露出微笑。這時羅柏突然湊向前說:

「喔,妳笑了。我正開始以為妳不會笑。」

「高興時我就會笑,而且為了慎重起見,我必須告訴你,我並不是老是在發脾氣。我只是表情比較僵硬,希望你不要因此感到不愉快。」

「我才不會感到不愉快。我覺得妳的表情很有東方味。話說回來,到底是什麼事情這麼好玩,連妳都笑出來了?」

看到他如此天真的樣子,我難得產生惡作劇的念頭,想要跟他說「沒什麼」;不過這大概仍舊屬於虛榮心吧?

「你說我是學生這回事。」

「妳不是學生?」

「我不是學生,也不是學生的年齡。關於年齡,你大概有很大的誤解。我已經二十八歲了。」

「二十八歲?」

「沒錯。」

羅柏毫不保留地盯著我。他似乎不知道該笑還是該吃驚。在他猶疑不定的表情傾向任何一方之前,店員端著兩人份的盤子過來了。他依照指定,端來和隔壁桌一樣的麵包與燉蔬菜組合。料理放在面前,香辛料的氣味便撲鼻而來。

羅柏垂下肩膀說:

「既然早餐端來了,關於妳是不是在開玩笑,我先保留結論吧。」

「請便。」

接著羅柏舉手向店員示意。

「我要湯匙。」

兩支湯匙立刻送來。當我面對食物,便重新想起自己肚子很餓。我合掌說「開動了」,羅柏便露出笑容。他大概覺得這是很有東方味的舉動吧?

燉蔬菜是暗沉混濁的綠色,看起來並不美觀。不過我舀了一湯匙放入嘴裡,不知為何就覺得這個味道很熟悉。豆子是小扁豆,另外也加入少許紅蘿蔔。最多的是一種白色蔬菜。我雖然覺得自己知道這種蔬菜,但卻想不起來。我在日本應該吃過這種蔬菜才對。

調味只有鹹味,而香辛料的風味則扮演湯頭的角色。味道雖然樸素,但卻令人喜愛,只不過有點太鹹,因此我忍不住用日語喃喃自語:

「應該很下飯。」

「嗯?」

羅柏抬起頭。

「萬智,妳剛剛說什麼?」

「我說的是日語,『很好吃』的意思。」

「哦。妳可以再說一次嗎?」

我依照他的要求,重覆了幾次。羅柏生硬地模仿這句話,最後終於勉強進步到聽得出是:

「應該很下飯。」

於是我稱讚他「就是這樣」,他便像小孩子一樣開心地笑了。

扁平的麵包表面雖然有奶油之類的光澤,但味道卻非常平淡,只能說是小麥的味道。雖然不覺得美味,但也因此不會吃膩,就算每天吃應該也沒問題。我將其中一半沒沾東西直接吃,另一半則和燉蔬菜一起吃。

羅柏停住正在舀燉蔬菜的湯匙,說:

「我雖然大致上滿喜歡這個國家,但是有幾點卻無法喜歡。」

我抬起視線,催促他繼續說下去。

「譬如說這道湯,還有麵包。」

「哪裡不討你喜歡?」

「味道不討厭,只是覺得有些不滿。我不知道為什麼都是這樣。萬智,妳沒注意到嗎?」

我沒有說話。羅柏似乎挺起了胸膛,把麵包舉到眼睛的高度。

「這兩者都涼掉了。既不冷,也不熱。麵包就算了,但是湯有什麼理由是溫的?」

「我還以為美國人對食物都不講究。」

「我很想說這是偏見,不過這種人的確很多。可是我不一樣。我喜歡熱的食物是熱的、冷的食物是冷的。萬智,我跟妳說,不只是這家店如此。我從兩天前就在這個國家,但好像都沒有吃到熱的食物或冷的食物。」

我邊聽邊用湯匙舀起燉蔬菜,把白色的蔬菜放入嘴裡。這時我終於想起來了。這個蔬菜是白蘿蔔,或者至少是口感和味道非常接近白蘿蔔的某種蔬菜。我壓根沒想到在尼泊爾會吃到白蘿蔔的燉煮料理。

「一般旅客大概不會注意到食物的溫度。可是我不論任何細節都不想要錯過。」

羅柏邊說邊露出得意的笑容。

我悄悄指著隔壁的餐桌。他們吃著跟我們同樣的早餐。羅柏望向我指的方向,但似乎沒有想到什麼,只顯得很詫異。

「我們雖然在用湯匙,可是他們卻用手在吃。在這個國家,應該是很正常的吃法吧?」

「嗯,我當然知道。總有一天我也想要嘗試看看,可是現在還辦不到。」

羅柏歪著頭,似乎想問我那又如何。

我躊躇了片刻,然後用手抓起只剩下一點的燉蔬菜咬下去。當我想到這蔬菜很像白蘿蔔,就覺得它一定是白蘿蔔。

「如果端出熱湯,顧客的手就會燙傷。你說你吃到任何食物都是溫的,大概就是因為這個理由吧?」

羅柏的表情變得僵硬。

在旅途淡薄的人際關係中,對於他小小的發現,或許我應該隨口敷衍一句「的確」就算了。不過他帶我來到這家店,我才能吃到早餐,因此我原本是為了要報答他,才對他的見解提出別的看法。

但是他或許不這麼想。

他笑了笑,露出口中小小的牙齒。讓我感到有些意外的是,他的牙齒潔白而整齊。

男孩從沒有塞入油炸麵包的另一個口袋再度掏出剛剛的菊石化石。

「我改變心意了。一百五十盧比。我沒有賺錢,可是妳會喜歡。日本人都喜歡。尼泊爾在山上,可是有貝殼化石,很不可思議。在日本很受歡迎。」

他的說服方式增加了變化,很難讓人硬下心腸。而且剛剛我說要去吃飯時他立刻停止推銷,這樣的爽快態度也讓我抱持好感。我向前彎腰,對他說:

「你剛剛也在這裡。這裡是你的地盤嗎?」

我用日語問他,但他卻歪著頭。我想用英語再問一次,但這回輪到我想不出相當於「地盤」這個詞的單字。最後只能用曖昧不明的方式問:

「這裡是你的地方嗎?」

男孩也切換為英文。不過就如我的疑問偏離了最初的意圖,他的回答也有些不對題:

「我?嗯,我是在加德滿都出生的。」

「是嗎?」

他說的「加德滿都」聽起來像「加德滿路」。

「菊石化石。一百五十盧比。」

我搖搖頭說:

「我不要菊石化石。」

「沒關係。日本人都很喜歡。很有名。」

不知道他是跟誰學的,一直重複著「日本人都喜歡」的說法。我感到有些火大,但更感到悲哀,不禁脫口而出:

「我不要那個化石。你沒有其他東西可以推薦給我嗎?」

「推薦……」

他似乎聽得懂我說的話,也不像是要當耳邊風的態度。他仍舊想要遞出菊石化石,但又突然縮回去。

「我不知道推薦什麼。我不認識妳。」

「哦,說得也是。」

這就像是對初次見面的酒保要求調一杯適合自己的酒,感覺太厚臉皮了。既然不打算買東西,繼續浪費他的時間對他也過意不去。我心裡這麼想,正打算轉身離開,男孩又說:

「妳叫什麼名字?」

「名字?」

「我去找推薦給妳的東西。」

這孩子大概是以這一帶為地盤,或者他家就住在附近,今後大概會常常見到面。如果他只是用固定宣傳詞來推銷化石,我並不打算買;不過如果他要替我找推薦商品,會讓我有些期待。

我把手放在自己胸前,說:

「太刀洗。」

他歪著頭說:

「太……?」

「太刀洗。」

「太刀洗。」

「沒錯。」

男孩又露出小小的牙齒笑了。

「太刀洗。我知道了。」

接著他也把手放在自己胸前說:

「撒卡爾。」

「這是你的名字?」

「對。撒卡爾,要去找推薦給太刀洗的東西。」

撒卡爾說完就飛奔出去。我目送他的背影,將因為落枕而仍舊酸痛的脖子轉了一圈,然後拉開東京旅舍的門。

這時我突然想到一件事。

撒卡爾怎麼會知道我是日本人?

我回到房間鎖上門,打開波士頓包。

我沒有特別做準備就匆匆來到這座城市,不過深褐色的包包裡仍舊有效率地塞了行李。這幾年來,我對於打包行李已經掌握不少訣竅。

換洗衣服並不多。除了現在身上穿的之外,我只帶了襯衫、褲子和針織開襟衫。必要的東西可以在街上購買。我多帶了幾件內衣,畢竟貼身衣物還是從日本帶來比較不用擔心過敏,更重要的是好穿。

我也帶了止痛藥、消毒藥等幾種慣用藥品。昨天在機場我也換了現金。至於這座城市的旅行書,我在日本大致翻過也記得,不過還是姑且帶來了。旅行書所附的市區地圖則剪下來,放在單肩背包裡。另外還有幾隻原子筆、一隻螢光筆,還有筆記本。這些東西就算沒有從日本帶來,在加德滿都應該也能買得到,不過工作用具最好還是使用習慣的東西。

我又檢查了數位相機、錄音機、雙筒望遠鏡、記事本、信紙、電池、指南針等工作用具。我從包包取出變壓器和轉接插頭,然後暫停整理的動作。我拿起數位相機撫摸它。我會在這座城市拍下什麼樣的照片?

我展開行李,放置在房間裡容易辨識的位置,把換洗衣物掛在衣櫃。我把現金移入單肩背包,將藥品分為隨身攜帶與放在房間裡的份量。當我再度整理儀容時,已經過了將近一小時。

其實我並不知道接下來要做什麼。我抬起頭望著天花板,思索著要不要回到剛剛經過的市集。這時我聽到很大的聲音。是男人怒吼的聲音,而且是從旅館內傳來的。我猶豫了一會兒,還是決定去看發生了什麼事。為了保險起見,我把放入貴重物品的單肩背包帶在身上。

我打開門張望左右。昏暗的走廊上沒有人。羅柏似乎還沒有從市集回來。原本在房間裡聽不清楚的怒罵語言也變得稍微清晰。我只知道不是日語或英語,也不是中文,想必是尼泊爾語吧?聲音雖然滔滔不絕地在斥責,不過卻是稍微偏高而平穩的聲音。

不久之後,我發現說話者只有一個人。看樣子不是在吵架。我伸出腳踏在階梯上,靜悄悄地移動重心。

當我走下三、四級階梯,看到大廳一角有個男人聳著肩膀,好像很無可奈何。果然只有一個人。我原本以為有可能是說話對象的聲音太小,無法傳到二樓,但並非如此。男人是朝著電話在怒吼。

我看到了他的臉。

晒成褐色的臉孔有著南亞人的特色,五官很深。雖然因為憤怒而嘴唇扭曲、皺著眉頭,但仍看得出他長得相當英俊。他穿著白襯衫和黑色長褲,卷髮修剪得短而整齊。瘦削的臉上沒有留鬍子。他給人很乾淨的印象,在東京旅舍這間僻巷裡的廉價旅館顯得有些格格不入。

電話似乎是旅舍的設備。我並沒有注意到有這支電話。我的房間裡應該也有電話,不過這個人既然需要使用大廳的電話,那麼房間裡的電話或許無法撥打外線吧?

當我思索著這些瑣事時,男人不知為何發覺到我,突然轉頭。我們的視線正面交接。褐色肌膚的男人想必也察覺到我在觀察他。

他朝著電話說了一句話,然後笑臉面對我。這個爽朗的笑容完全驅走了先前憤怒的表情,幾乎令人感到神奇。

「嗨,真抱歉。」

他以英語對我說。

「妳想要使用電話嗎?我正在談生意,可能還需要一點時間。」

「不用了。」

「如果我知道會講這麼久,即使電話費很高也應該用手機的。如果妳趕時間,在前往因陀羅廣場的路上有電話店,可以用那裡的電話。」

「謝謝你告訴我。請別在意。」

他有對我笑了一下,然後繼續在電話裡對談。他又開始以嚴厲的語氣朝著電話筒說話,但語氣比先前稍微和緩了一點。

電話的確很重要。住宿在陌生的旅館時,除了要確認逃生門所在,也要確保通信手段。旅舍的電話似乎也能撥打國際電話,不過為了慎重起見,也必須準備其他方法。

既然決定目標,就沒有必要再回房間。我從背對著我的男人後方溜出去。

因陀羅廣場是這座城市特別著名的地區。旅舍房間的簡略地圖和放在單肩背包裡的地圖上,都以特別醒目的粗體字標出這個地名。即使稍微迷路也不用擔心找不到那裡。

六月的加德滿都正逢雨季,不過今天卻是晴朗的好天氣。隨著太陽升高,空氣也變得乾燥,巷子裡也已經開始揚起塵土。看著近處還察覺不出來,但是望向巷口,就會看到淡黃色的煙霧。說好聽點是感受得到泥土的氣息,可是這種沙塵瀰漫的空氣很危險。如果每天持續這種狀態,任誰都會出現喉嚨問題。我感覺粗粒的沙子好像進入了口中,很想要漱口。

在地圖上,從東京旅舍所在的喬珍區到因陀羅廣場只有一公里不到的距離。話說加德滿都雖然有將近七十萬人口,但幾乎完全落在半徑五公里圈內,城市面積很小。我邊走邊尋找電話店,但事實上我並不知道電話店是什麼樣子。應該和公共電話不一樣吧?

巷弄兩旁的房子逐漸夾雜著商店。我還沒有注意到以何處為界線,周圍已經是市集了。建築一樓敞開,販售地毯、衣服、帽子、水桶、洗潔劑、盆子、茶、香料……等等,每一種商品都多到幾乎溢滿出來。路上的女人大多穿著民族服飾,男人則大多穿著Polo衫和牛仔褲。買賣雙方的喊聲不斷交錯,不知從何處還傳來敲鐘聲。

在喧囂當中,我看到路上放著寫了「STD」的招牌。其他家店的店面都堆滿了商品,只有這塊招牌周圍沒有任何商品。我從狹窄的門口窺探店內,看到一名晒得黝黑的年輕男子打了個大呵欠,旁邊則擺了兩台白色電話。這裡就是電話店嗎?

「你好。」

我用英語打招呼。男子繼續打完呵欠,然後擺出面對客人的笑臉。

「你好。要打電話嗎?」

「是的。這裡是電話店嗎?」

「沒錯。我們是這一帶最便宜的店。」

電話是按鍵式的,附有英文說明。電話上看不到投幣口。看起來就像一般民宅用的電話。

店員似乎察覺到我不知道該如何使用,笑容可掬地對我說明:

「請告訴我妳想要打的電話號碼。我來幫妳操作。」

「我知道電話的使用方式,只是不知道費用要如何支付。」

他聽了便把手放入口袋,然後得意地向我遞出碼錶。

「五分鐘五盧比。」

日幣對尼泊爾幣的匯率大約是一比一。五分鐘五日圓實在是太便宜了。

「這是打到尼泊爾國內的價錢吧?」

「沒錯。妳想要打到國外嗎?」

「是的。」

店員依舊維持笑容,繼續說:

「本店只有經營國內電話和網路。可以打國際電話的店在招牌上會寫ISTD。」

「網路?」

加德滿都有普及的網路也不稀奇,但我沒想到可以在街角借用網路。店員挺起胸膛說:

「沒錯。我們的網路很穩定,不會輸給新街的店。妳要使用嗎?」

「不……我只是有些驚訝。」

店員臉上仍舊堆滿笑容。

「那也難怪。旅客幾乎都這麼說。話說回來,妳要不要順便打一通電話呢?」

這大概是尼泊爾式的玩笑話吧?我笑著拒絕了。

我走出店,佇立在人群中。

不論如何,我已經來到了加德滿都。我一邊享受街上的風情,一邊緩緩回到東京旅舍。

撒卡爾靠在紅磚牆等著我。

當他看到我,便緩緩將背部抬離牆壁。

今天早上他來賣菊石化石的時候,看起來就像天真的小孩。第二次見面的時候,他則顯露出商人的表情。

第三次見面,撒卡爾端正的臉上則帶著類似從容的大膽無畏態度,眼神透露出明顯不同的光芒。我並不覺得他是變了一個人。今天早上的他大概只是為了討好旅客,扮演貧窮而天真無邪的當地孩子。現在他似乎不覺得有必要演戲。

我發現撒卡爾的右手藏在背後。他究竟幾歲呢?從身高來看,應該是十歲左右,可是也可能稍微年長一些。至少我並不覺得他現在的眼神是稚氣或無邪的。

「推薦給太刀洗的東西。」

他說完把右手伸向前方。

他拿的是插入刀鞘中的刀子。

這把刀的刀刃像軍刀般有些彎曲。刀刃長十二、三公分,包含刀柄的長度也不到三十公分。由於刀刃頗寬,看起來也有點像柴刀。

「這是庫克力彎刀吧?」

這是主要居住在尼泊爾境內的廓爾喀人使用的短刀。

「沒錯。」

撒卡爾改用左手拿庫克力彎刀,從刀鞘抽出刀子,展露出金屬光芒。刀子前端很尖銳,黑得發亮的刀柄和刀鞘上有金工鑲嵌般精緻的圖案,不過沒有實際摸到無從判斷材質。或許是塑膠玩具也不一定。

我伸出手,撒卡爾卻不客氣地把刀子收回刀鞘,不打算遞給我,並說:

「四百盧比。」

「你真有自信。」

「因為這是推薦商品。」

他不只是表情,連英文的發音都變了。他原本可以說得更流利,先前卻故意裝做不太會說的樣子。那大概也是他兜售特產的策略之一吧?

「你為什麼要推薦這個給我?」

撒卡爾抬起嘴角露出笑容,說:

「妳叫太刀洗。太刀在日本是指『刀子』吧?所以我推薦妳買刀。我有自信選到好貨。有些店的做工很差勁。」

撒卡爾明確地指出庫克力彎刀和我之間唯一的關連。我內心有一半感到驚訝,不過也有一半覺得果不其然。

「而且在這個國家,庫克力彎刀可以當護身符,驅走惡魔。」

「真的?」

「假的。別被騙了。不過做為旅途回憶還不錯吧?我是為了妳去找的。三百八十盧比。」

我嘆了一口氣。他說得的確有理。

「好吧,我輸了。」

我從單肩背包拿出錢包。

討價還價的遊戲對我不利。我已經打算要買這把庫克力彎刀,而撒卡爾也知道這一點。我猜庫克力彎刀的價格頂多只有兩百盧比左右,不過我最後還是以三百五十盧比報答撒卡爾的努力。

「多謝。」

撒卡爾說完這句話就走了。我目送他一陣子,然後回到旅舍。白色襯衫的男子似乎已經打完電話。大廳裡沒有人。我看看手中的庫克力彎刀。我原先懷疑刀鞘的材質是塑膠,不過卻是某種動物的角。金色的鑲嵌裝飾也不只是塗上顏色,而是確實雕刻了圖案。

我到了二〇二號房,把手放在門上,忽然想到一件事而停住了。我走上樓梯。旅舍悄然無聲。雖然應該有人會來清掃房間,但時間似乎還有些早。或者也可能是因為耳朵習慣了外面的喧鬧,因此無法聽見細微的聲音。

我沒有停留在三樓,繼續爬上四樓。漆成天空色的餐廳和今天早上呈現同樣的構圖。

穿著袈裟、僧侶打扮的男人拿著馬克杯。他瞥了站在餐廳入口的我一眼,又默默無言地把視線放回馬克杯。這點也和今天早上相同。

我用日語對他說:

「你好。」

男人緩緩地抬起頭。粗眉毛下方清澈的黑眼珠凝視著我。

他的表情轉眼間變得柔和。

「嗯,你好。」

他的語調帶著些許關西腔。

告訴撒卡爾「太刀」語意的,一定是他。

我在某人的祈禱聲中醒來。

我望著天花板,上面斜斜劃過令人擔心的裂痕。我在哪裡?房間仍舊昏暗,牆壁呈現深灰色。我聽到細微的音樂,是因為有人在遠處唱歌。我知道這個歌聲是祈禱。當我發覺到陌生的焚香氣味,總算才想起這裡是異鄉的旅館。

我掙脫糾纏著手腳的被單起身。縱紋窗簾在搖晃。昨晚我是不是沒有關窗?或者風是從窗縫中吹進來的?我並不感覺冷。這裡並非寒冷的土地。小椅子的椅背上掛著白色襯衫和窄管卡其褲。我緩緩穿上它們。我的身體動作沉重而遲鈍,腦袋的運作也一樣。我想要再持續一會兒這樣的朦朧狀態,直接穿上運動鞋就走出房間。

日晒土磚堆砌的走廊比房間裡還要暗。祈禱歌聲已經停止了,不過卻傳來其他聲音:水聲、腳步聲、陶器碰撞的聲音。我現在還不想要和人見面,因此便踮腳走路。我走下色調暗沉的木階梯,穿過空無一人的大廳,直到走出旅館之前都沒人看到我。

外面天空微亮,看不清往左右延伸的狹窄道路盡頭。路面是裸露的泥土,雖然很乾燥,鞋子踩上去卻是軟的。我聽到鳥叫聲。遠處也傳來類似人群喧嘩的聲音。不過不知是否偶然,放眼望去,此刻道路上只有我一個人。不知現在是幾點──我把手錶放在房間裡了。

旅館斜對面有座小小的神祠。塗泥的三角屋頂上放著素燒陶製寶珠,前方供奉著蠟燭與紅花。我不認識這種花。彷彿在證實我在房間聽到的歌聲不是幻覺,這束花還很新鮮。花的旁邊放置著鐵盤,還有焚香釋出細細的一縷煙。剛剛有人在這裡祈禱。

神祠沒有門,可以直接看到神像。象頭神葛內舍以躍動的姿態翹起腳,大大的腹部往外突出。神像塗著好幾層祝福的紅粉。我不知道這個國家的禮拜方式,因此便用自己唯一知道的方式,合掌閉上眼睛並低下頭。

我知道象頭神是保佑生意興隆的神。我現在對於自己的生意有什麼可以祈禱的嗎?我的工作該怎麼樣才算成功呢?

也就是說,我甚至不知道應該向象頭神祈禱什麼。現在求神也太早了。

霧霾般的睡意仍舊揮之不去。先前無人的街道上逐漸出現一個又一個人影。穿著紗麗服的年輕女性捧著紅色的花走近神祠。我在擦身而過時打了招呼。她顯得有些詫異,接著露出輕盈的微笑。

我和出門時同樣躡手躡腳地回到旅館。先前醒來時還很昏暗的房間已經透入朝陽,原本看起來是灰色的牆壁也變成白色。我脫下運動鞋,輕輕地躺在被單凌亂的床上。或許是因為旅途疲勞,我一閉上眼睛意識就變得模糊。

在陷入夢鄉之前,為了不要因為忘記現在是何時、自己在何處而感到不安,我像是念咒語般說出口。

二〇〇一年六月一日。加德滿都。東京旅舍二〇二號房。

我的嘴唇和眼瞼同樣沉重。所以我的喃喃自語大概不成聲音。

第二章 東京旅舍二〇二號房

這片土地據說過去曾經是湖底。

根據神話,釋迦牟尼誕生之時,有一位神明為了祝賀而劈開了山。湖水流出之後,留下肥沃的土壤,於是便建立起加德滿都這座城市。加德滿都盆地過去是湖底的說法似乎是真的,聽說還有淡水魚的化石出土。

諷刺的是,當我投宿這家旅舍的時候,年輕的女主人卻叮嚀我:「請少用點水。」加德滿都此時正逢缺水。尼泊爾國營自來水不足以供應七十萬居民的生活。過去曾是水底的土地上居住的人民,竟然必須從供水車買水。

我用濕毛巾擦臉。四個角落泛黃的鏡子映照著我的身影。黑色的長髮或許因為這幾天舟車勞頓,變得很難整理。常被人說好像在瞪人的細眼睛下方浮現隱約的黑眼圈。薄薄的嘴唇因為乾燥而幾乎裂開。我塗了防曬乳和護唇膏,大致整理好儀容。

東京旅舍位於廉價旅館集中的喬珍區(注一)外圍,坐落在窄小的巷弄中,沒有任何指引招牌。這裡的地點很不方便,日照也不佳,房間狹小到讓人有些透不過氣。不過我在住宿一晚之後就喜歡上這間旅舍。

從天花板和牆壁上的裂痕也能看出,這棟建築顯然並不是很高級。不過彈簧床墊不會太硬也不會太軟,床單也洗得很乾淨。衛浴設施雖然無法掩藏長年使用的痕跡,不過並沒有累積厚厚一層水垢。室內也有電話機,只是不知道能否撥打外線。最棒的是窗框。窗戶是網目很密的斜格子木窗,每一格的交叉點都有植物或幾何圖案的纖細雕刻,替這間小房間增色不少。代表歲月痕跡的泛黑色調也反而予人好感。

我把敞開的窗戶關上。當我把縱紋的窗簾也拉上,房間就籠罩在靜謐的陰影中。我背起丟在桌上的單肩斜背包。我突然想要檢視護照,便打開背包內部口袋的拉鍊,取出紅色的護照。

¬──MACHITACHIARAI

太刀洗萬智。發行年份是二〇〇一年。因為之前護照過期了,我上個月才去重新申請。照片拍得並不怎麼好。望著鏡頭的眼神非常冷漠。

話說回來,即使不是面對鏡頭而是面對人,我也不只兩三次被說眼神很冷淡。

東京旅舍是四層樓的建築。

這座城市有許多高挑的樓房。即使是看似普通民宅的建築,從外觀來看也有三、四層樓。東京旅舍雖然是四層樓,不過和周圍比起來並不算太高,也不算太矮。

這裡的一樓是小小的大廳。從建築的深度來看,應該還有更多空間,所以或許也兼作經營者的住處。客房在二樓和三樓,餐廳則在四樓。階梯是木製的。

我邊轉動脖子邊走上發出嘎嘎聲的階梯。床雖然睡得舒服,但是枕頭似乎不太合適,害得我脖子有點痛。

光線映入我的眼睛。餐廳的窗戶是敞開的,讓陽光和乾燥的風透入室內。餐廳的牆壁是天空色,但處處都有掉漆,露出下方白色的壁面,不知是底漆還是灰泥,看上去很像一團團的雲。

在溫和的逆光中,有兩名先到之客。

一個是禿頭男子,身上纏著灰僕僕的黃布。他坐在折疊椅,左手放在圓形餐桌上,右手拿著馬克杯,緩緩將杯子端到嘴邊。黃色的布大概是袈裟,整個人看起來就是個佛僧。他的肌膚晒得有點黑,從寬鬆布料露出的手臂肌肉很結實。

這個人不知道幾歲。只要是落在三十五歲到五十五歲之間,不管說是幾歲似乎都不奇怪。他既然住在以外國旅客為經營對象的旅舍,應該不是尼泊爾人,但也不知道是哪裡人。我猜想他是泰國人,不過與其說是直覺,或許是從袈裟和禿頭的外型硬作連結吧。他瞥了我一眼,但彷彿沒有看到我,再度把馬克杯舉到嘴前。

另一個人則是明顯對比。他劈頭就對我打招呼:

「嗨。妳是昨天住進來的人吧?這間旅館很不錯。妳打算住幾天?」

他說的是英語。開朗的聲音有點做作。他是一名年輕男子,白色肌膚因紫外線而泛紅,臉上同樣帶著有些做作的笑容。髮色雖然是黑色,但仔細看有些偏褐色。他穿著深綠色素面T恤和牛仔褲,雖然不算瘦,可是第一印象不知為何給人纖細的感覺。他大概二十出頭,不過我幾乎沒有推測白人年齡的經驗,所以也不是很確定。他抬起嘴角,用開玩笑的口吻說:

「妳別這樣瞪我。還是說妳不懂英文?Namaste(尼泊爾語:你好)!」

「我聽得懂英文。」

雖然我知道說了也沒用,不過還是補充一句:

「而且我也沒有瞪你。」

「是嗎?」

他再度揚起嘴角。

「那就好──雖然看起來真的很像。對了,我大致上很喜歡這個國家,不過有幾個習慣不是很喜歡,譬如不吃早餐就是其中之一。如果妳不是為了喝奶茶、而是為了找尋食物而上來,那就得失望了。」

他還挺銳利的。我點點頭。我的確是因為想吃東西而上來的,但是我不知道旅舍沒有供應早餐。仔細想想,入住的時候好像也沒有聽到關於早餐的說明。

「話說回來,我從兩天前就到這座城市,找到幾家從早上就開始營業的食堂。我建議我們一起去吧?妳可以不費力氣找到用餐的地方,而我……會感到很快樂。」

他的話雖然輕佻,不過想到他是為了享受旅行,也不禁讓人莞爾。

「說得也是。拜託你了。」

他聽了之後,這回露出很自然的笑容。

「太好了!那麼我們立刻出發吧!」

我們走出餐廳時,另一個男人回頭。如果他顯露出感興趣的表情,我原本打算問他要不要一起來,但他依舊擺出不聞不問的樣子。雖然看起來也像是事不關己的態度,不過也可能是他真的聽不懂英文。

我們離開餐廳走下階梯。青年在昏暗的走廊自我介紹:

「我叫羅柏特.佛斯威爾。請多多指教。」

「我叫太刀洗萬智。請多多指教。」

青年搔搔頭問:

「太刀……什麼?」

「太刀洗(TACHIARAI),萬智(MACHI)。」

「我該怎麼稱呼妳?」

「萬智。」

雖然我覺得以發音來說,五個音節的姓氏不算長,但不知為何從來沒有人稱呼過我太刀洗。青年顯得格外開心,說:

「萬智!聽起來真特別,感覺很有東洋味。」

「是嗎?」

「妳可以稱呼我羅柏。」

我們從三樓走到二樓。我不經意地用眼角數了旅舍的客房數。三樓和二樓大概各有四間客房,合計八間。一樓和四樓或許也有客房。不過即便如此,這間旅舍的規模還是很小。我不認為住宿客人只有我、羅柏以及佛僧三人,不過我們走下階梯的途中,每一間房間都靜悄悄的。

我們來到樓下的大廳。從格子門透進來的斑駁光線落在花紋繁複的編織地毯。類似三夾板的板子圍起來的櫃檯也沒有人。玄關的門是鐵製雙門板的樣式,塗上帶點淺藍的綠色油漆。採光窗裝了鐵窗。羅柏伸手握住門把,突然高喊:

「糟糕,我忘了拿錢包了。」

我盯著他的臉。

「你都用這招維持旅行生活嗎?」

「怎麼可能!」

我只是想開個玩笑,但羅柏似乎不這麼想。他的臉變紅了。

「我馬上去拿。妳在外面等我一下下。」

他彷彿要挽回名譽般飛奔上樓。

我不小心嚴重取笑了搞不好比我小十歲左右的青年。為了彌補錯誤,最起碼也該照他說的在外面等。

陽光還沒有照射到狹小的巷子裡。不過抬起頭仍舊可以看到淺色的天空。加德滿都的海拔超過一千三百公尺,天空應當比較近才對,不過從天空的顏色並不能感受到這一點。這裡的天空和東京或名古屋沒有太大的差別。或者也可能只是因為我在東京很少仰望天空。

我感受著乾燥泥土的氣息關上門,靠在東京旅舍的磚牆。

我現在穿在身上的卡其褲只有一條可供換洗。雖然說真的需要也可以去隨便買條褲子,不過我還是不太想弄髒。我把手夾在接觸牆壁的部位。手掌感受到冰冷而堅硬的觸感,感覺很舒服。

「哈囉。」

這聲招呼從斜下方傳來。我把漫不經心朝著上方的視線垂下來。

站在我眼前的是褐色肌膚的小孩。自然捲的黑髮只有在右耳上方翹起來。他臉上堆著笑容,長相很端正,幾乎令人感到可愛,但他的眼神卻與表面上的稚氣不符,顯得有些陰沉而拚命。

他一隻手放在背後。我猜到其中的理由:這孩子是來向我兜售商品的。不過他在「哈囉」之後說的話卻讓我瞠目結舌。雖然不是很流轉,但他說出口的確實是日語。

「你好。妳是日本人吧?」

我沒有回答。他毫不在意,滔滔不絕地說下去:

「我喜歡日本人。我有好東西。妳看。」

他把右手伸到前方。就如我所料到的,他的手中握著東西,不過我沒有具體想像到會是什麼東西。男孩遞給我的是灰黑色的菊石化石。

「很稀奇。當做尼泊爾記念,很棒。日本人,大家都買這個。兩百盧比。很便宜。很稀奇。」

化石表面很平滑,大概是仔細擦掉了泥土。以菊石化石來說不算大,不過也沒有小到可以放入口袋裡。

「日本人,大家都喜歡。大家都買。」

他強調很多次同樣的話,或許是有人教他這是最有效的推銷方式。不過我不知道自己要在這裡待幾天。我不打算從實質上的旅途第一天就購買太笨重的紀念品。我用日語告訴他:

「我現在要去用餐。」

男孩沉默了瞬間,但立刻又向我推銷化石。

「一百八十盧比。很便宜。」

不管我說什麼,他大概都不想聽。我雖然這麼想,不過又重新想到,或許他除了背起來的幾句話之外不懂日語。為了保險起見,我又以英語同樣地說:

「我現在要去用餐。」

意外的是這句話很有效果。男孩聳了聳肩,說:

「OK。」

他小心翼翼地用雙手包覆化石,再度對我笑了笑,轉身跑走了。我原本以為他會再糾纏一陣子。我目送男孩的背影時,臉上大概帶著微笑。

大門往外推開,羅柏走了出來。他似乎想要對我表示他不是故意忘記帶錢,因此把薄薄的錢包舉到臉旁揮動。

「抱歉。我們走吧。」

他注意到我凝視著巷尾,似乎感到奇怪,望著同樣的方向問我:

「那裡有什麼?」

「沒有。沒什麼。我肚子餓了。」

「我也是。沒關係,不會很遠。」

我們並肩走在一起。他的步伐很快,並且很愉快地談起許多自己的事。

羅柏說自己是美國人,二十歲。他在加州上大學,不過他或許覺得即使說了我也不會知道,因此沒有提到大學名字。他自稱是優秀的學生,不過「就像我常做的,因為心血來潮」就休學,開始當背包客旅遊海外。首先到土耳其,接著到沙烏地阿拉伯、印度,然後來到尼泊爾。他以愉快的口吻說:「我心想,美國文化欠缺的關鍵要素或許就在東方。」雖然不知道他是否補足了母國文化欠缺的要素,不過他自己顯然非常滿足。

「我將來也想到日本。我聽說日本是很安全的國家。」

「嗯,歡迎。」

「如果日本有什麼一定要去的地方,請妳告訴我。我可以當做參考目標。」

「這個嘛,我也不知道為什麼,不過我第一個就想到京都塔。」

「我知道京都。原來那裡有座塔。」

「嗯。」

「真期待。」

我們邊走邊聊天,出了東京旅舍所在的後巷。走在稍微寬敞些的路上,不久就來到廣場。這座城市有幾處交叉口成為廣場,稱作「chok」或「chowk」。這裡似乎也是這樣的chok之一。

我看看手錶。我的手錶已經調整為尼泊爾時間,此刻顯示早上八點半。不過廣場中已經湧入人潮。角落高聳著一座大約七、八公尺高的三重塔,乍見之下很像奈良的三重塔。另一個角落則有一座很大的神祠,令人聯想到佛堂。賣布的商人隨處陳列商品,幾乎把這些建築完全覆蓋。另外也有賣壺、賣花的商人。另外也有在牆上掛著成串鍋子、平底鍋的店家。

商品堆積的方式和瀰漫的熱氣吞沒了我的氣勢。羅柏似乎發覺到了,露出得意的笑容說:

「很厲害吧?」

「嗯。」

「這才剛剛開始而已。不過要買東西待會再說。先依照約定吃早餐吧。」

我們穿過廣場,進入另一條巷子。巷子入口附近任意堆放著木箱,每一個木箱都裝滿了可樂瓶。

這裡就是羅柏要來的店。

店的屋簷下有個小小的攤子,上面擺了瓦斯爐和鍋子,有個年輕女人在炸甜甜圈。仔細看,這個甜甜圈比一般的稍細,而且沒有確實連成環狀,大概原本就是這樣的食物吧?羅柏注意到我的視線,告訴我:

「這個叫做selroti。」

高溫油炸的氣味混合著肉桂香氣飄來。

就在我觀望的同時,行人絡繹不絕地來買甜甜圈。店內似乎也提供食物,但看起來頗為陰暗,六張餐桌當中只有兩張有客人,和攤子的盛況比起來顯得很安靜。我以為要站在店門口吃,可是羅柏卻毫不猶豫地進入店內。他拉了中間餐桌的椅子,坐在椅子邊緣,把身體靠在椅背上翹起二郎腿。

他朝著留了大鬍子的男人舉手,用英語說:

「給我們和旁邊那桌一樣的料理。」

看似店員的男子立刻點頭。這個國家的英語通行率很高。

我窺探隔壁桌的人在吃什麼。沒有裝飾的金屬盤中盛著很像印度烤餅的扁平麵包。另一個小器皿中盛了幾乎滿出來的燉蔬菜。我看出其中有豆子,但隔著這段距離看不出另外還有什麼料。

男人把麵包撕成一口大小,浸在燉蔬菜中,然後放入嘴裡。我原本以為這是正確的吃法,但另一個男人卻把麵包和燉蔬菜分開來吃,所以看來怎麼吃都可以。兩人都以熟練的方式用手在吃。我雖然沒有看得入迷,但還是不經意地繼續窺視。這時羅柏問我:

「萬智,妳怎麼會來到這個國家?」

他快活地笑著。

「來觀光嗎?我來猜猜看:妳應該跟我一樣。妳是日本的大學生,想要追求不同的經驗,來到山間的這個國度。對不對?」

不知是否被他的笑臉和談話誘發,我也不禁露出微笑。這時羅柏突然湊向前說:

「喔,妳笑了。我正開始以為妳不會笑。」

「高興時我就會笑,而且為了慎重起見,我必須告訴你,我並不是老是在發脾氣。我只是表情比較僵硬,希望你不要因此感到不愉快。」

「我才不會感到不愉快。我覺得妳的表情很有東方味。話說回來,到底是什麼事情這麼好玩,連妳都笑出來了?」

看到他如此天真的樣子,我難得產生惡作劇的念頭,想要跟他說「沒什麼」;不過這大概仍舊屬於虛榮心吧?

「你說我是學生這回事。」

「妳不是學生?」

「我不是學生,也不是學生的年齡。關於年齡,你大概有很大的誤解。我已經二十八歲了。」

「二十八歲?」

「沒錯。」

羅柏毫不保留地盯著我。他似乎不知道該笑還是該吃驚。在他猶疑不定的表情傾向任何一方之前,店員端著兩人份的盤子過來了。他依照指定,端來和隔壁桌一樣的麵包與燉蔬菜組合。料理放在面前,香辛料的氣味便撲鼻而來。

羅柏垂下肩膀說:

「既然早餐端來了,關於妳是不是在開玩笑,我先保留結論吧。」

「請便。」

接著羅柏舉手向店員示意。

「我要湯匙。」

兩支湯匙立刻送來。當我面對食物,便重新想起自己肚子很餓。我合掌說「開動了」,羅柏便露出笑容。他大概覺得這是很有東方味的舉動吧?

燉蔬菜是暗沉混濁的綠色,看起來並不美觀。不過我舀了一湯匙放入嘴裡,不知為何就覺得這個味道很熟悉。豆子是小扁豆,另外也加入少許紅蘿蔔。最多的是一種白色蔬菜。我雖然覺得自己知道這種蔬菜,但卻想不起來。我在日本應該吃過這種蔬菜才對。

調味只有鹹味,而香辛料的風味則扮演湯頭的角色。味道雖然樸素,但卻令人喜愛,只不過有點太鹹,因此我忍不住用日語喃喃自語:

「應該很下飯。」

「嗯?」

羅柏抬起頭。

「萬智,妳剛剛說什麼?」

「我說的是日語,『很好吃』的意思。」

「哦。妳可以再說一次嗎?」

我依照他的要求,重覆了幾次。羅柏生硬地模仿這句話,最後終於勉強進步到聽得出是:

「應該很下飯。」

於是我稱讚他「就是這樣」,他便像小孩子一樣開心地笑了。

扁平的麵包表面雖然有奶油之類的光澤,但味道卻非常平淡,只能說是小麥的味道。雖然不覺得美味,但也因此不會吃膩,就算每天吃應該也沒問題。我將其中一半沒沾東西直接吃,另一半則和燉蔬菜一起吃。

羅柏停住正在舀燉蔬菜的湯匙,說:

「我雖然大致上滿喜歡這個國家,但是有幾點卻無法喜歡。」

我抬起視線,催促他繼續說下去。

「譬如說這道湯,還有麵包。」

「哪裡不討你喜歡?」

「味道不討厭,只是覺得有些不滿。我不知道為什麼都是這樣。萬智,妳沒注意到嗎?」

我沒有說話。羅柏似乎挺起了胸膛,把麵包舉到眼睛的高度。

「這兩者都涼掉了。既不冷,也不熱。麵包就算了,但是湯有什麼理由是溫的?」

「我還以為美國人對食物都不講究。」

「我很想說這是偏見,不過這種人的確很多。可是我不一樣。我喜歡熱的食物是熱的、冷的食物是冷的。萬智,我跟妳說,不只是這家店如此。我從兩天前就在這個國家,但好像都沒有吃到熱的食物或冷的食物。」

我邊聽邊用湯匙舀起燉蔬菜,把白色的蔬菜放入嘴裡。這時我終於想起來了。這個蔬菜是白蘿蔔,或者至少是口感和味道非常接近白蘿蔔的某種蔬菜。我壓根沒想到在尼泊爾會吃到白蘿蔔的燉煮料理。

「一般旅客大概不會注意到食物的溫度。可是我不論任何細節都不想要錯過。」

羅柏邊說邊露出得意的笑容。

我悄悄指著隔壁的餐桌。他們吃著跟我們同樣的早餐。羅柏望向我指的方向,但似乎沒有想到什麼,只顯得很詫異。

「我們雖然在用湯匙,可是他們卻用手在吃。在這個國家,應該是很正常的吃法吧?」

「嗯,我當然知道。總有一天我也想要嘗試看看,可是現在還辦不到。」

羅柏歪著頭,似乎想問我那又如何。

我躊躇了片刻,然後用手抓起只剩下一點的燉蔬菜咬下去。當我想到這蔬菜很像白蘿蔔,就覺得它一定是白蘿蔔。

「如果端出熱湯,顧客的手就會燙傷。你說你吃到任何食物都是溫的,大概就是因為這個理由吧?」

羅柏的表情變得僵硬。

在旅途淡薄的人際關係中,對於他小小的發現,或許我應該隨口敷衍一句「的確」就算了。不過他帶我來到這家店,我才能吃到早餐,因此我原本是為了要報答他,才對他的見解提出別的看法。

但是他或許不這麼想。

他笑了笑,露出口中小小的牙齒。讓我感到有些意外的是,他的牙齒潔白而整齊。

男孩從沒有塞入油炸麵包的另一個口袋再度掏出剛剛的菊石化石。

「我改變心意了。一百五十盧比。我沒有賺錢,可是妳會喜歡。日本人都喜歡。尼泊爾在山上,可是有貝殼化石,很不可思議。在日本很受歡迎。」

他的說服方式增加了變化,很難讓人硬下心腸。而且剛剛我說要去吃飯時他立刻停止推銷,這樣的爽快態度也讓我抱持好感。我向前彎腰,對他說:

「你剛剛也在這裡。這裡是你的地盤嗎?」

我用日語問他,但他卻歪著頭。我想用英語再問一次,但這回輪到我想不出相當於「地盤」這個詞的單字。最後只能用曖昧不明的方式問:

「這裡是你的地方嗎?」

男孩也切換為英文。不過就如我的疑問偏離了最初的意圖,他的回答也有些不對題:

「我?嗯,我是在加德滿都出生的。」

「是嗎?」

他說的「加德滿都」聽起來像「加德滿路」。

「菊石化石。一百五十盧比。」

我搖搖頭說:

「我不要菊石化石。」

「沒關係。日本人都很喜歡。很有名。」

不知道他是跟誰學的,一直重複著「日本人都喜歡」的說法。我感到有些火大,但更感到悲哀,不禁脫口而出:

「我不要那個化石。你沒有其他東西可以推薦給我嗎?」

「推薦……」

他似乎聽得懂我說的話,也不像是要當耳邊風的態度。他仍舊想要遞出菊石化石,但又突然縮回去。

「我不知道推薦什麼。我不認識妳。」

「哦,說得也是。」

這就像是對初次見面的酒保要求調一杯適合自己的酒,感覺太厚臉皮了。既然不打算買東西,繼續浪費他的時間對他也過意不去。我心裡這麼想,正打算轉身離開,男孩又說:

「妳叫什麼名字?」

「名字?」

「我去找推薦給妳的東西。」

這孩子大概是以這一帶為地盤,或者他家就住在附近,今後大概會常常見到面。如果他只是用固定宣傳詞來推銷化石,我並不打算買;不過如果他要替我找推薦商品,會讓我有些期待。

我把手放在自己胸前,說:

「太刀洗。」

他歪著頭說:

「太……?」

「太刀洗。」

「太刀洗。」

「沒錯。」

男孩又露出小小的牙齒笑了。

「太刀洗。我知道了。」

接著他也把手放在自己胸前說:

「撒卡爾。」

「這是你的名字?」

「對。撒卡爾,要去找推薦給太刀洗的東西。」

撒卡爾說完就飛奔出去。我目送他的背影,將因為落枕而仍舊酸痛的脖子轉了一圈,然後拉開東京旅舍的門。

這時我突然想到一件事。

撒卡爾怎麼會知道我是日本人?

我回到房間鎖上門,打開波士頓包。

我沒有特別做準備就匆匆來到這座城市,不過深褐色的包包裡仍舊有效率地塞了行李。這幾年來,我對於打包行李已經掌握不少訣竅。

換洗衣服並不多。除了現在身上穿的之外,我只帶了襯衫、褲子和針織開襟衫。必要的東西可以在街上購買。我多帶了幾件內衣,畢竟貼身衣物還是從日本帶來比較不用擔心過敏,更重要的是好穿。

我也帶了止痛藥、消毒藥等幾種慣用藥品。昨天在機場我也換了現金。至於這座城市的旅行書,我在日本大致翻過也記得,不過還是姑且帶來了。旅行書所附的市區地圖則剪下來,放在單肩背包裡。另外還有幾隻原子筆、一隻螢光筆,還有筆記本。這些東西就算沒有從日本帶來,在加德滿都應該也能買得到,不過工作用具最好還是使用習慣的東西。

我又檢查了數位相機、錄音機、雙筒望遠鏡、記事本、信紙、電池、指南針等工作用具。我從包包取出變壓器和轉接插頭,然後暫停整理的動作。我拿起數位相機撫摸它。我會在這座城市拍下什麼樣的照片?

我展開行李,放置在房間裡容易辨識的位置,把換洗衣物掛在衣櫃。我把現金移入單肩背包,將藥品分為隨身攜帶與放在房間裡的份量。當我再度整理儀容時,已經過了將近一小時。

其實我並不知道接下來要做什麼。我抬起頭望著天花板,思索著要不要回到剛剛經過的市集。這時我聽到很大的聲音。是男人怒吼的聲音,而且是從旅館內傳來的。我猶豫了一會兒,還是決定去看發生了什麼事。為了保險起見,我把放入貴重物品的單肩背包帶在身上。

我打開門張望左右。昏暗的走廊上沒有人。羅柏似乎還沒有從市集回來。原本在房間裡聽不清楚的怒罵語言也變得稍微清晰。我只知道不是日語或英語,也不是中文,想必是尼泊爾語吧?聲音雖然滔滔不絕地在斥責,不過卻是稍微偏高而平穩的聲音。

不久之後,我發現說話者只有一個人。看樣子不是在吵架。我伸出腳踏在階梯上,靜悄悄地移動重心。

當我走下三、四級階梯,看到大廳一角有個男人聳著肩膀,好像很無可奈何。果然只有一個人。我原本以為有可能是說話對象的聲音太小,無法傳到二樓,但並非如此。男人是朝著電話在怒吼。

我看到了他的臉。

晒成褐色的臉孔有著南亞人的特色,五官很深。雖然因為憤怒而嘴唇扭曲、皺著眉頭,但仍看得出他長得相當英俊。他穿著白襯衫和黑色長褲,卷髮修剪得短而整齊。瘦削的臉上沒有留鬍子。他給人很乾淨的印象,在東京旅舍這間僻巷裡的廉價旅館顯得有些格格不入。

電話似乎是旅舍的設備。我並沒有注意到有這支電話。我的房間裡應該也有電話,不過這個人既然需要使用大廳的電話,那麼房間裡的電話或許無法撥打外線吧?

當我思索著這些瑣事時,男人不知為何發覺到我,突然轉頭。我們的視線正面交接。褐色肌膚的男人想必也察覺到我在觀察他。

他朝著電話說了一句話,然後笑臉面對我。這個爽朗的笑容完全驅走了先前憤怒的表情,幾乎令人感到神奇。

「嗨,真抱歉。」

他以英語對我說。

「妳想要使用電話嗎?我正在談生意,可能還需要一點時間。」

「不用了。」

「如果我知道會講這麼久,即使電話費很高也應該用手機的。如果妳趕時間,在前往因陀羅廣場的路上有電話店,可以用那裡的電話。」

「謝謝你告訴我。請別在意。」

他有對我笑了一下,然後繼續在電話裡對談。他又開始以嚴厲的語氣朝著電話筒說話,但語氣比先前稍微和緩了一點。

電話的確很重要。住宿在陌生的旅館時,除了要確認逃生門所在,也要確保通信手段。旅舍的電話似乎也能撥打國際電話,不過為了慎重起見,也必須準備其他方法。

既然決定目標,就沒有必要再回房間。我從背對著我的男人後方溜出去。

因陀羅廣場是這座城市特別著名的地區。旅舍房間的簡略地圖和放在單肩背包裡的地圖上,都以特別醒目的粗體字標出這個地名。即使稍微迷路也不用擔心找不到那裡。

六月的加德滿都正逢雨季,不過今天卻是晴朗的好天氣。隨著太陽升高,空氣也變得乾燥,巷子裡也已經開始揚起塵土。看著近處還察覺不出來,但是望向巷口,就會看到淡黃色的煙霧。說好聽點是感受得到泥土的氣息,可是這種沙塵瀰漫的空氣很危險。如果每天持續這種狀態,任誰都會出現喉嚨問題。我感覺粗粒的沙子好像進入了口中,很想要漱口。

在地圖上,從東京旅舍所在的喬珍區到因陀羅廣場只有一公里不到的距離。話說加德滿都雖然有將近七十萬人口,但幾乎完全落在半徑五公里圈內,城市面積很小。我邊走邊尋找電話店,但事實上我並不知道電話店是什麼樣子。應該和公共電話不一樣吧?

巷弄兩旁的房子逐漸夾雜著商店。我還沒有注意到以何處為界線,周圍已經是市集了。建築一樓敞開,販售地毯、衣服、帽子、水桶、洗潔劑、盆子、茶、香料……等等,每一種商品都多到幾乎溢滿出來。路上的女人大多穿著民族服飾,男人則大多穿著Polo衫和牛仔褲。買賣雙方的喊聲不斷交錯,不知從何處還傳來敲鐘聲。

在喧囂當中,我看到路上放著寫了「STD」的招牌。其他家店的店面都堆滿了商品,只有這塊招牌周圍沒有任何商品。我從狹窄的門口窺探店內,看到一名晒得黝黑的年輕男子打了個大呵欠,旁邊則擺了兩台白色電話。這裡就是電話店嗎?

「你好。」

我用英語打招呼。男子繼續打完呵欠,然後擺出面對客人的笑臉。

「你好。要打電話嗎?」

「是的。這裡是電話店嗎?」

「沒錯。我們是這一帶最便宜的店。」

電話是按鍵式的,附有英文說明。電話上看不到投幣口。看起來就像一般民宅用的電話。

店員似乎察覺到我不知道該如何使用,笑容可掬地對我說明:

「請告訴我妳想要打的電話號碼。我來幫妳操作。」

「我知道電話的使用方式,只是不知道費用要如何支付。」

他聽了便把手放入口袋,然後得意地向我遞出碼錶。

「五分鐘五盧比。」

日幣對尼泊爾幣的匯率大約是一比一。五分鐘五日圓實在是太便宜了。

「這是打到尼泊爾國內的價錢吧?」

「沒錯。妳想要打到國外嗎?」

「是的。」

店員依舊維持笑容,繼續說:

「本店只有經營國內電話和網路。可以打國際電話的店在招牌上會寫ISTD。」

「網路?」

加德滿都有普及的網路也不稀奇,但我沒想到可以在街角借用網路。店員挺起胸膛說:

「沒錯。我們的網路很穩定,不會輸給新街的店。妳要使用嗎?」

「不……我只是有些驚訝。」

店員臉上仍舊堆滿笑容。

「那也難怪。旅客幾乎都這麼說。話說回來,妳要不要順便打一通電話呢?」

這大概是尼泊爾式的玩笑話吧?我笑著拒絕了。

我走出店,佇立在人群中。

不論如何,我已經來到了加德滿都。我一邊享受街上的風情,一邊緩緩回到東京旅舍。

撒卡爾靠在紅磚牆等著我。

當他看到我,便緩緩將背部抬離牆壁。

今天早上他來賣菊石化石的時候,看起來就像天真的小孩。第二次見面的時候,他則顯露出商人的表情。

第三次見面,撒卡爾端正的臉上則帶著類似從容的大膽無畏態度,眼神透露出明顯不同的光芒。我並不覺得他是變了一個人。今天早上的他大概只是為了討好旅客,扮演貧窮而天真無邪的當地孩子。現在他似乎不覺得有必要演戲。

我發現撒卡爾的右手藏在背後。他究竟幾歲呢?從身高來看,應該是十歲左右,可是也可能稍微年長一些。至少我並不覺得他現在的眼神是稚氣或無邪的。

「推薦給太刀洗的東西。」

他說完把右手伸向前方。

他拿的是插入刀鞘中的刀子。

這把刀的刀刃像軍刀般有些彎曲。刀刃長十二、三公分,包含刀柄的長度也不到三十公分。由於刀刃頗寬,看起來也有點像柴刀。

「這是庫克力彎刀吧?」

這是主要居住在尼泊爾境內的廓爾喀人使用的短刀。

「沒錯。」

撒卡爾改用左手拿庫克力彎刀,從刀鞘抽出刀子,展露出金屬光芒。刀子前端很尖銳,黑得發亮的刀柄和刀鞘上有金工鑲嵌般精緻的圖案,不過沒有實際摸到無從判斷材質。或許是塑膠玩具也不一定。

我伸出手,撒卡爾卻不客氣地把刀子收回刀鞘,不打算遞給我,並說:

「四百盧比。」

「你真有自信。」

「因為這是推薦商品。」

他不只是表情,連英文的發音都變了。他原本可以說得更流利,先前卻故意裝做不太會說的樣子。那大概也是他兜售特產的策略之一吧?

「你為什麼要推薦這個給我?」

撒卡爾抬起嘴角露出笑容,說:

「妳叫太刀洗。太刀在日本是指『刀子』吧?所以我推薦妳買刀。我有自信選到好貨。有些店的做工很差勁。」

撒卡爾明確地指出庫克力彎刀和我之間唯一的關連。我內心有一半感到驚訝,不過也有一半覺得果不其然。

「而且在這個國家,庫克力彎刀可以當護身符,驅走惡魔。」

「真的?」

「假的。別被騙了。不過做為旅途回憶還不錯吧?我是為了妳去找的。三百八十盧比。」

我嘆了一口氣。他說得的確有理。

「好吧,我輸了。」

我從單肩背包拿出錢包。

討價還價的遊戲對我不利。我已經打算要買這把庫克力彎刀,而撒卡爾也知道這一點。我猜庫克力彎刀的價格頂多只有兩百盧比左右,不過我最後還是以三百五十盧比報答撒卡爾的努力。

「多謝。」

撒卡爾說完這句話就走了。我目送他一陣子,然後回到旅舍。白色襯衫的男子似乎已經打完電話。大廳裡沒有人。我看看手中的庫克力彎刀。我原先懷疑刀鞘的材質是塑膠,不過卻是某種動物的角。金色的鑲嵌裝飾也不只是塗上顏色,而是確實雕刻了圖案。

我到了二〇二號房,把手放在門上,忽然想到一件事而停住了。我走上樓梯。旅舍悄然無聲。雖然應該有人會來清掃房間,但時間似乎還有些早。或者也可能是因為耳朵習慣了外面的喧鬧,因此無法聽見細微的聲音。

我沒有停留在三樓,繼續爬上四樓。漆成天空色的餐廳和今天早上呈現同樣的構圖。

穿著袈裟、僧侶打扮的男人拿著馬克杯。他瞥了站在餐廳入口的我一眼,又默默無言地把視線放回馬克杯。這點也和今天早上相同。

我用日語對他說:

「你好。」

男人緩緩地抬起頭。粗眉毛下方清澈的黑眼珠凝視著我。

他的表情轉眼間變得柔和。

「嗯,你好。」

他的語調帶著些許關西腔。

告訴撒卡爾「太刀」語意的,一定是他。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

書籤與謊言的季節

79折

特價300元

加入購物車

黑牢城

79折

特價379元

加入購物車

黑牢城【插畫書衣版】

9折

特價432元

貨到通知

米澤穗信與古籍研究社【《冰菓》系列公式紀念MOOK.收錄全新短篇小說】

79折

特價236元

加入購物車

I的悲劇

9折

特價306元

加入購物車

書與鑰匙的季節

9折

特價306元

貨到通知

遲來的羽翼(古籍研究社系列)

79折

特價284元

加入購物車

真相的十公尺前

9折

特價288元

加入購物車

折斷的龍骨(下)

9折

特價270元

停售

折斷的龍骨(上)

9折

特價270元

停售

王與馬戲團

9折

特價288元

停售

兩人距離的概算(動畫書衣版)

79折

特價221元

加入購物車

虛幻羊群的宴會

9折

特價288元

加入購物車

繞遠路的雛偶(動畫書衣版)

79折

特價284元

加入購物車

愚者的片尾(動畫書衣版)

79折

特價205元

加入購物車

庫特利亞芙卡的順序(動畫書衣版)

79折

特價300元

加入購物車

冰菓

79折

特價198元

加入購物車

看更多

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價