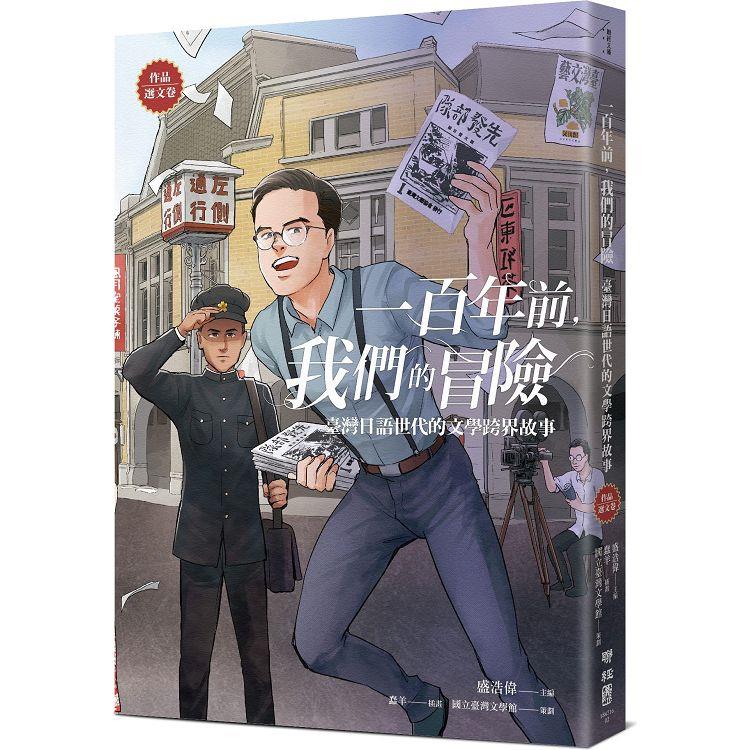

一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事【作品選文卷】

活動訊息

內容簡介

百年前的創作冒險,百年後的書寫自由

十四位日治時期青年作家經典作

閱讀臺灣日治時期 文學作家最佳讀本

如果閱讀是一趟冒險,文字就是最原始的虛擬實境、沉浸式體驗!

一百年前,臺灣這片土地正處於日治時期,新舊交雜,亦是內部傳統、外在環境皆鉅變震盪的時代。啟蒙思潮引進,新文化、新文學運動漸興,各式嶄新的技術、體制、觀念大量地湧入。

對於這座島嶼上的人們而言,「世界」仍是有著未知卻充滿各種可能的抽象概念,雖然讓人懷有夢想,卻也帶來許多不安。於是,有群青壯年作家試圖以「創作」和世界接軌,透過文字書寫,反映當時紛亂現況,更進一步探索多元與開放,讓這片長期在日語文化浸淫下的土壤,開出特有的燦爛之花。

【作品選文卷】

透過四大主題:①以文學探索現實;②新與舊,詩與歌,日本與臺灣之間;③多彩的摩登文化冒險;④原住民主體的聲音,編選十四位日治時期青年作家的作品,輔以作家小傳及導讀,帶領讀者領略屬於日治時期的日常體現和跨界冒險。

本書特色

☉臺灣日治時期,最佳文學跨界讀本|一套兩卷,對照參閱:

【文學冒險卷】10位當代青年作家,10種主題,挖掘日治時期作家的創作故事。

【作品選文卷】14位日治時期作家作品選,收入文類包括:小說、散文、論述、詩歌、歌詞。

☉國立臺灣文學館.原著授權|新編新選:

優先編選未被廣為認識的作家、作品,重新取得作品授權及修訂,提供作家簡介、導讀評析,引介大眾。

☉特邀知名插畫家蠢羊,獨家繪製內頁封面、海報拉頁:

重繪日治時期的作家人物,風土地景,再現人文薈萃之風華;內附全彩拉頁海報,作家群熱血回顧。

目錄

▍【作品選文卷】

出版緣起/林巾力

推薦序 一個偌大的時代意義,一種厲害的寫作技能/蘇碩斌

導論 一百年前,他們的冒險/盛浩偉

編輯凡例

以文學探索現實

社會運動與理想挫折

十字路 ◎王詩琅

貧窮的樣態

不為人知的幸福 ◎龍瑛宗

鄉土與語言

理想鄉 ◎蔡秋桐

新與舊,詩與歌,日本與臺灣之間

傳統與現代的詩/歌

臺灣歌謠的展望 ◎陳君玉

《黑潮集》(選詩七首) ◎楊華

臺灣口語自由詩

王宗英詩三首 ◎王宗英

多彩的摩登文化冒險

民俗書寫

郭公侯抗租 ◎莊松林

冬至圓仔 ◎黃鳳姿

七娘媽生 ◎黃鳳姿

新式戀愛

花開時節 ◎楊千鶴

殘雪 ◎翁鬧

戲劇與認同

鄉愁 ◎周金波

舞蹈與身體

青春 ◎葉石濤

原住民主體的聲音

原住民之聲

陸森寶自傳(節錄) ◎陸森寶

bulai naniyam kalalumayan(美麗的稻穗) ◎陸森寶

高一生詞曲兩首 ◎高一生

序/導讀

推薦序(節選)

一個偌大的時代意義,一種厲害的寫作技能

蘇碩斌(國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)

一

文學,是以文字符號操弄真實世界的工作,一則必須捕捉世界,二則必須捕捉文字。所以心思敏銳的人最適合寫文學,因為一旦操弄有成,文字即能搖動真實。

臺灣書寫日治時代歷史真實的書不少,書寫日治時代文學作品的書也不少,但這本《一百年前,我們的冒險》很特殊,因為作者群其實知道,透過某個歷史的臺灣文學人、也就是當時對於世界心思最敏銳的人,可以捕捉到某種時代的訊號;還有,他們應該也知道,文學有其時空限制,歷史上的文學搖動過去的世界,而今天的世界則需要現在的文學來搖動。

《一百年前,我們的冒險》是一本精彩、好看的創造性非虛構作品。精彩、好看,可能是一種直覺,但更應該有可以分析之道理──「複雜」就是我斷定的那種道理。

讚賞一本書「複雜」並非不合時宜,雖然當今可能是如果可以簡單誰想要複雜的年代、也沒人願意正襟聆聽陳腔濫調。但是這本書的複雜不是普通的,而是具有兩個層次意義的。精彩,來自第一層的文學史的複雜,他們寫出了一九三○年代文學人想在新時代「冒險」闖蕩命運的精神糾結;好看,來自第二層的文學技巧的複雜,作者群應該是找到了一套方法論,可以讀取大量研究知識、文學作品,卻又流暢融進他們獨特觀點下的當代語感。

二

第一層的複雜,是詮釋偌大時代意義的精彩觀點。

本書作者對日治臺灣所展現的詮釋能力。《一百年前,我們的冒險》這本書的主編和十名作者,都是三十歲世代、文史研究專科的年輕學者。日治臺灣是什麼樣的時代?過去在各種政治勢力影響下難免有些陳腔濫調(例如漢賊不兩立、鐵板主體性之類的),他們也都明白。如何捕捉那些文學人、甚至那個時代精神,絕對是他們的關心所在。

他們一定會問,誰最關心日本時代?以及問,最關心日本時代的誰?這兩個誰,答案應該都是「我們」──現在身邊稱作臺灣人的我們最關心、以及最關心那時的臺灣人怎麼成為我們這樣的臺灣人。

日治時代的臺灣人,從天高皇帝遠的帝國中國來到現代化的日本,從化外邊陲來到殖民地,也是後來李登輝所說的「臺灣人的悲哀」最初的典範轉移。當年文人已經開始疑惑、也開始嘗試各式各樣的「冒險」。當然,社會運動人士是冒險的典型,而寫文學的,則是冒險的另類代表。文學人有人勇往直前,更多是多愁善感、自我懷疑。如果從文學看出去,臺灣歷史真的並不是簡單的漢賊不兩立、也沒有僵硬的鐵板主體性。本書的企畫及作者群,掌握到這個我覺得頗為精彩的觀點──作為臺灣人,族群認同是複雜的,時代精神是複雜的,面對強大的他者會糾結矛盾掙扎,然後努力捉摸因應之道。很久以前就是,現在也是如此。

三

第二層的複雜,展現於兩種厲害的寫作技能,使當代閱讀這本書的經驗是好看的。

也是因為這本書強調「非虛構」,因此,好看就更難能可貴。非虛構(nonfiction)在文學史上的定義雖然古老而含混,但臺灣學界近年已能明確辨別「創造性非虛構」(creative nonfiction)的威力,亦即,既要博覽群籍提出獨具觀點、又要剪裁真實材料成為文本、並須發揮小說技法進行布局。但本書又要追加一大特質:十名作家本身就是文學寫作者,本書研究取材的對象,也是文學寫作者,書中於是有一種「文學性」交織纏鬥的活絡。

文學性是什麼?根據 Jonathan Culler 的論點,文學沒有本質,所以每一個時空都有自身認定「這是文學」的基準,那就是文學性。換到本書的場景來說,日治臺灣文學人有他們的文學性。那麼,能否將一百年前的文學直接給當代讀者閱讀?恐怕只有研究者能夠欣賞,幾乎不可能好看。

寫作技能的複雜,是因作者群考證了一百年前的文學人和文學性,並且活用當代文學性、以當代語感撰寫過去。各篇作者都想方設法找到一個切入的觀點,談懊悔、談計算、談風流、談做夢……。然後,各篇作者各展敘事本領,開始調度人稱和視角,並且轉換全知觀點和半知觀點,搓揉史料文獻、文學作品、研究考證。他們有認真的研究能力,有敏銳的當代心靈,可以寫出「希望絞肉機」捕捉王詩琅面對社會運動傷害的心靈,寫出「貧窮演算法」形容龍瑛宗作為次等公民的人生無奈。這些寫作技能,使陌路的歷史可以有時遠有時近、可以有如紀錄片卻又有朋友聊天般的親近。

這本書,因此沒有成為執著歷史事實只能以第三人稱全知遠遠說話的科普書,沒有成為膜拜文豪經典然後原文照錄的文學史。精彩、好看,是企畫人和作者群操弄時空雜揉的複雜能力,把過去的我們寫給現在的我們。

導讀(節選)

導讀:一百年前,他們的冒險

盛浩偉

文學的其中一項本質

幾年以前,就在虛擬實境、沉浸式體驗等技術正受注目時,我曾讀到一篇頗有印象、獲得日本星雲獎的科幻短篇小說:〈雲南省蘇族當中VR技術使用案例〉(雲南省スー族におけるVR技術の使用例)。

小說仿照學術研究與民族誌的口吻,耗費大量筆墨刻畫了一個虛構的少數民族「蘇族」,以及在其自治區的奇特習俗。從出生到死亡,蘇族人頭上都會戴著VR眼罩,除了因成長而需更換眼罩尺寸之外,生活中都不會將之取下,至於食衣住行等瑣事,則有一些專門侍奉之人打理。而研究到最後,令學者(也就是小說的敘事者)好奇的是,蘇族人不看這真實的世界,而一輩子直直盯著眼罩,究竟他們看見的,是什麼?

因為習俗傳統的緣故,非蘇族之人無法一窺究竟,但在小說敘事者費盡心力的探問之下,終於從一位女性侍奉者口中獲得答案。據說,他們所看見的世界,純粹是一堆點與線的集合罷了。但為何要凝望這樣的世界?就連侍奉者也不能理解。學者本來對此深感困惑,但到了小說結尾,他才聯想到:那不就很像是,文字的世界嗎?

文字,不就是最原初的虛擬實境、沉浸式體驗嗎?

感受,魔法,美好愛情,古老的知識,不朽的生命,大海裡的失落文明,天上眾神與長著翅膀的獨角馬,鎮守四方的神獸,盪氣迴腸的征戰,還有寂寞,痛楚,失意,孤獨,生活的意義──許許多多人類腦海裡或翻騰或切身的想像,不過都是在看著「一堆點與線的集合」時所被啟動的。你看到「雲」,一朵雲從腦中飄過;你看著「海」,想起一片海。

你閱讀文學,遂被文學展開的多元宇宙圍繞;同時,作者也透過書寫作品,構築並探索陌生的世界,展開一場又一場冒險。

文學有許多本質,我想,「冒險」是文學的本質之一。

百年前,透過創作來「冒險」

在距今約莫一百年以前的一九二○年代,臺灣人開始了新文化運動、新文學運動。那是臺灣還受到日本統治的期間,在殖民體制之下,臺灣人的待遇並不平等,政治權利不及日本人,農民與工人更經常受到剝削與壓榨。但另一方面,殖民體制卻也有意無意地替臺灣帶來了許多現代的事物,如新式的器物建設、教育體制、自由戀愛的觀念等等。而新文化運動、新文學運動,就是希望能夠啟蒙臺灣人在思想上的進步,與全世界以及當時的新潮流接軌,並起身反抗殖民統治的不公不義,創建屬於自己的文化。

關於這段歷史,雖然戰後曾經一度被忽視數十年,但有賴於學者與文化工作者辛勤地考掘、研究與出版,如今已累積了許多成果,活躍於這段時期的作家,諸如賴和、楊逵,也被選入國高中各版本的教科書裡,為大眾所知。然而,除了這些「課本作家」之外,我們平時很難接觸到其他日治時期的臺灣文學作家,不僅在書店很難找到齊全的相關著作,就連生活裡也沒什麼機會提及。

這或許無可厚非。由於時空隔閡、社會情境改變等因素,尤其再加上語言的差異,致使他們的作品、作品裡所描繪的世界,與現在的我們,距離似乎愈來愈遠。不過,若是我們願意穿透表象,抵達文學的本質,還是能夠發現某些時至今日仍舊不變的東西。

比如,面向未知的「冒險」。

這套《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》就是以這樣的初衷展開編輯的。

誠如前面所提到,日治時期臺灣文學的主旋律,是對現代的追求、對傳統的反省,以及對殖民的批判,並思索著自身的認同。但是身為一名創作者,當我在閱讀那個時代的作品時,經常浮現的疑問是:到底他們所寫下的,是已知,還是未知?是經驗,還是想像?

創作的神奇之處在於,從受眾的角度看來,作者總是像神一般掌握一切、安排一切;但對作者來說,其中卻有許多不確定性。一篇作品,雛形在腦海中彷彿已臻完美,但等到動筆寫下,才會發現這裡需要更動、那裡不符合邏輯,愈修改又愈感到,整個故事好像有了自己的生命,朝向連作者都無法預測的地方發展。到底該與之拚搏、試圖駕馭,或是該放手任其奔馳?──我想這才是大多數作者的實際經歷吧。

畢竟,創作必得從現實世界取得素材,這是已知、是經驗;但是現實裡也潛藏著未知,有許多被我們忽略之處,以及尚未察覺的可能性,這些就必須憑靠想像力,為它們賦予形體,才會知道結果如何。回到一世紀前日治時期的臺灣前輩作家們身上,他們面對的處境其實和我們今天有相似之處:熟悉的傳統垂垂老矣,打破既有認知的新事物不斷出現,必須在琳瑯滿目與眼花撩亂之中探尋自己的方向與生存方式,很多事情都是第一次甚至還未曾親歷──

對他們而言,「文學」或許就是他們用來面對這些新興未知世界的方式,也承載了他們冒險的刻痕。

初衷與企劃

《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》想要挖掘這些前輩作家們的冒險故事,不只如此,還希望讓「他們的冒險」進一步地也成為「我們的冒險」。

這些冒險有哪些?或者換句話說,在現代的潮流之下,這些作家們所經歷的第一次、未知、變化,是什麼呢?為此,我們整理出十個在當下的臺灣仍具話題性的主題,並邀請十位新一輩優秀文學創作者,從這些主題切入,研究參與其中的「日語世代作家」(即出生於日治時期之間,並曾於期間有過文學活動者),並從中挑選自己感興趣的前輩作家,將他們的活動軌跡以非虛構的方針加以編織成故事。這就是這套書的〔文學冒險卷〕所收錄的十篇文章。而〔作品選文卷〕,則是這十篇文章中提到的前輩作家作品之選集。

透過這樣的安排,希望能讓讀者在〔文學冒險卷〕裡,先透過當代創作者的詮釋,以現今的視角拉近與日治時期作家、作品的距離;而〔作品選文卷〕,則是能夠具體且完整地閱讀當時的一手文獻,實際參與一趟他們的冒險。

在過往,日治時期的臺灣文學已有過許多選集,諸如至今仍較容易入手、由施淑編選的《日據時代臺灣小說選》,或是向陽編選的《二十世紀臺灣文學金典(日治時期)》、早期的《光復前臺灣文學全集》等等,這些重要的里程碑都奠定了如今我們對當時文學的基本認識。而這次,基於資源不重複、活化理解等考量,我們傾向於尋找先前未被廣為認識的作家或是作品,盡可能呈現新意與火花。如此選擇,是希望在既有的日治時期臺灣文學圖像之上,更進一步地向未知拓展。這樣,也才符合「冒險」的感覺吧!

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價