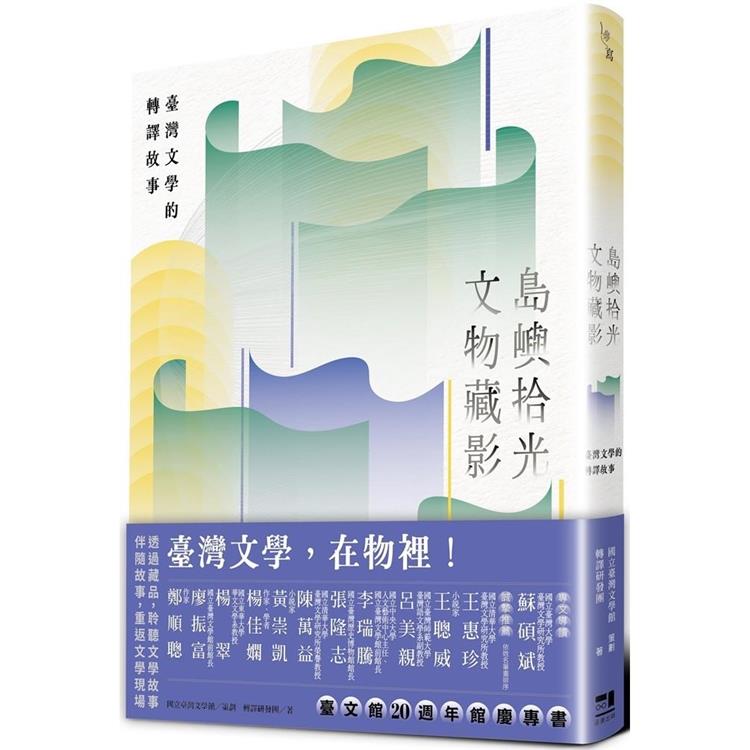

島嶼拾光.文物藏影:臺灣文學的轉譯故事

活動訊息

內容簡介

典藏島與文學的故事,

探索臺灣文學藏品無可取代的價值

國立臺灣文學館創立至今20年,典藏超過13萬件文學文物,涵蓋作家手稿與書籍、各個年代的報刊雜誌與照片,以及作家所使用的各種器物,每一件藏品都富於歷史意義、學術價值與文化記憶,也都有它值得被訴說與認識的故事,更是臺灣文學百餘年來發展的見證。

本書共精選35件館藏文物,以33篇文學轉譯故事搭配百張圖片,分別從「手稿篇」、「書籍篇」、「報刊篇」、「寫真篇」與「器物篇」切入,將透過生動的敘事,娓娓道出每件藏品背後不為人知的精彩故事。

專文導讀

蘇碩斌/國立臺灣大學臺灣文學研究所教授

誠摯推薦

王惠珍/國立清華大學臺灣文學研究所教授

王聰威/小說家

呂美親/國立臺灣師範大學臺灣語文學系副教授

李瑞騰/國立中央大學人文藝術中心主任、國立臺灣文學館前館長

張隆志/國立臺灣歷史博物館館長

陳萬益/國立清華大學臺灣文學研究所榮譽教授

黃崇凱/小說家

楊佳嫻/作家、學者

楊 翠/國立東華大學華文文學系教授

廖振富/國立臺灣文學館前館長

鄭順聰/作家

(依姓名筆畫排序)

目錄

──林巾力/國立臺灣文學館館長

【導讀一】蓄積典藏能量,迸發充沛敘事力

──蘇碩斌/國立臺灣大學臺灣文學研究所教授

掌心的溫度──手稿篇

01在成為「抗日詩人」以前──王品涵

洪棄生《寄鶴齋詩草乙未以前謔蹻集》

02臺灣文青的歧路──陳允元

劉吶鷗《新文藝日記》

03田地就這樣一畝一畝地耕下去──陳冠宏

楊逵〈模範村〉

04跨越語言前的嘆息──傅芃瑞

龍瑛宗〈故園秋色〉

05過時的新意──蕭詒徽

吳漫沙《落花恨》

06一張張變化的白紙──馬翊航

陸森寶《陸森寶自傳》

07崁頂村與洪醒夫剪影──廖崇倫

洪醒夫〈崁頂村的無賴漢〉寫作大綱

紙張的方寸──書籍篇

08一九一七桌來賓點唱──林廷璋

平澤平七《臺灣歌謠與名著物語》

09櫟社與它並不廢材的文青夥伴──徐淑賢

林幼春主編《櫟社第一集》

10我媽問我為什麼跪著讀──黃震南

蔡培火《十項管見》

11覺青王白淵的第一哨──劉怡臻

王白淵《荊棘之道》

12時代的夾層,一粒現代詩的煉金石──呂珮綾

林亨泰《靈魂的產聲》

13臺灣第一批文學女團與她們的產地──李筱涵

張漱菡主編《海燕集》

14跨越語言的一代,沒有跨過的那些──熊一蘋

陳秀喜《陳秀喜詩集》

15「一點都不能少」的幻覺與真實──許宸碩

張系國《昨日之怒》

鉛字的重量──報刊篇

16詩的燃點──盛浩偉

《南溟樂園》第4號

17《臺灣新民報》的日常戰鬥──徐淑賢

《臺灣新民報》第788至999號

18時間的倖存者──陳允元

《風車》第3號

19勇闖臺北帝大的臺灣人女學生──謝宜安

《民俗臺灣》第2卷第12號

20他從沒被當成作家,卻充滿文學感──朱宥勳

《劇場》第5、6、7/8期

時間的定格──寫真篇

21日治時代的Jolin在臺灣開演唱會?──林巧棠

崔承喜來南歡迎座談會合照

22全糖王國裡,特別鹹的青年集結地──邱映寰

臺灣文藝聯盟佳里支部發會式合照

23天猶未光,咱用臺語搬最後一齣戲──吳映彤

省立師範學院臺語戲劇社合照

24詩人的手只能謄稿紙嗎?──蔡易澄

葉笛在家中彈吉他獨照

25夢醒日月潭──瀟湘神

黃得時、張文環與川端康成等人合照

26您點播的〈阮若打開心內的門窗〉來了──林鈺凱

王昶雄與呂泉生合照

物件的記憶──器物篇

27〈那一年,他們用文學環島〉──鄭清鴻

張深切的徒步旅行之名人題字錄、臺灣文藝聯盟本部木匾

28〈生活中創作,限制中堅持〉──劉承欣

艾雯的旗袍

29〈遠行的徵兆〉──楚然

三毛的學生證

30〈一直都在,只是沒有存在感〉──陳令洋

葉石濤的籐椅

31〈一把剪刀的誕生〉──許雅婷

李魁賢的採收洋菇剪刀

32〈爸爸的相反〉──陳令洋

洪炎秋的西裝背心

33〈他也是第一次登上玉山〉──馬翊航

霍斯陸曼.伐伐的玉山登頂證明書與筆記本

【後 記】

文學IN文物,召喚臺文「超靈體」──一段與文學藏品對話/通靈的奇妙旅程

──鄭清鴻/臺文館「藏品故事轉化行銷計畫」前主持人

轉譯研發團團員簡介

序/導讀

館長序

故事,讓文學發光

林巾力/國立臺灣文學館館長

一轉眼,臺文館二十歲了。

自從二○○三年開館營運以來,這座全臺唯一的國家級文學博物館,便始終以深耕臺灣文學為使命。在歷任館長的帶領下,無論是史料蒐集、研究出版、展示規劃、對外連結等等,都交出了亮眼的成績單。而這一切,不能不歸功於豐富的館藏。

文物典藏,是博物館的心臟,也是博物館得以進行研究與展示的重要基礎。早在前身文化資產保存研究中心籌備處階段,臺文館即抱持「搶救」歷史的心情,積極展開文物徵集作業,希冀透過作家手稿、信函、照片、日記、書畫、器物等珍貴文學史料,重整散佚闕漏的臺灣文學史。開館後,同仁們也長期致力於蒐集這塊土地上的各種文學印記,一方面呈現臺灣文學的多樣性,同時提供民眾實體物證,梳理臺灣文學的發展脈絡,形塑共有的集體記憶。截至二○○二年底,累計捐贈達七百五十九餘批次,正式入藏的文物則已超過十三萬件。

文物入館後,除了資料登錄、入藏評估、權利盤點,乃至修復或數位化等一連串維護管理流程,我們更關心的,是如何讓文學藏品所蘊含的文學價值與歷史意義得到理解和重視,進而開放共享,以更為多元的方式被大眾親近和運用。二○一○至二○一二年間,臺文館陸續出版三冊「國立臺灣文學館典藏精選集」,分別是《文無盡藏》、《美不勝收》和《神與物遊》,從二○○五到二○一○年所入藏的數萬件文物當中,精選三百餘件,詳述其所屬年代、背景、與作家的關聯,以及在臺灣文學史上的重要性,可以說是首次有系統且深入地讓外界認識臺文館典藏。

隨著大數據時代的來臨,資訊的流通頻繁而快速,臺文館嘗試用不同於以往的方式推廣臺灣文學,近年蔚為關鍵詞的「轉譯」,很快地成為館務推動的核心理念與思考方向。二○一八年,在「藏品故事轉化行銷計畫」共同主持人、前衛出版社主編鄭清鴻的協助與號召下,臺文館集結數十位臺灣文史學界傑出青年寫手,啟動文學轉譯故事的撰寫。他們穿梭古今時空、挪移虛實界線,以感性與知性兼具、虛構與非虛構交疊的創意,讓館藏文物從庫房、雲端、數位資料平臺中解放,換上新裝,走向大眾。而後,也在前任館長蘇碩斌的擘劃下,轉譯書寫的對象不再限於藏品,而是擴及館內展覽、遊戲,以及各種文學素材,期望透過此平臺,讓臺灣文學觸及多元族群,激發開闊的想像,因此將寫手群改名為「轉譯研發團」。

五、六年來,這群新世代的說故事的人,以充沛的敘事能量,編織出一百多篇精彩的文學故事,其中部分更進一步成為臺文館文學商品的發想起點,用食衣住行的樣貌,將文學化為日常。欣逢臺灣文學館二十週年館慶,我們集結部分篇章出版,以《島嶼拾光.文物藏影──臺灣文學的轉譯故事》銘記這個值得紀念的時間點,也向讀者展現,故事,如何讓文學熠熠發光。

導讀一

蓄積典藏能量,迸發充沛敘事力

蘇碩斌/國立臺灣大學臺灣文學研究所教授

國立臺灣文學館,英文名稱The National Museum of Taiwan Literature,存在二十週年並日益茁壯,代表以「文學史」為內涵的「博物館」已臻成功的範例。

因為兼具文學史和博物館的特質,兩者交集的最深處,正是典藏品(collection),故標誌臺文館二十週年的這本書,從典藏品來回望創館的基石和意義,確實合理而必要。

典藏品何以重要?博物館一般來說有四大功能:典藏、研究、展覽、服務。與文學有關的各種機構,例如學校系所、作家紀念館等等,無疑都能具備後面三種功能,可以投入研究、展示成果,也積極訴求公眾;但是,卻極難能營運國際標準規格的「庫房」來安頓文物藏品。此即臺灣這座國家級文學博物館擁有不凡意義的關鍵之一。

然而,文學的典藏品並不只是典藏品。

當然,典藏品必須是一個物件(object),一個博物館可以登記、保存、修復的實體對象;但放在字裡行間,又總是擁有微妙的深意,是值得再次書寫敘事、無邊展開的文字驚奇。

*

典藏品必須先具有物件的意義。其聚攏在庫房,猶如博物館的火藥庫──配備精實,才能有震撼力,也才能發展為故事或傳奇。

回看世界博物館的歷史,甚至可說:並不是先蓋了博物館所以需要添置藏品,而是因為有藏品,所以才有博物館。

典藏品催生博物館的歷史,發生在傳統封建的歐洲劇變進入「現代社會」之前。因為傳統封建社會的帝王將相雖然藏有各式瑰寶,但向來都是私人擁有、只供特定親友觀覽。到了十八世紀中期,歐洲豪富貴族蒐羅了巨量大航海時代湧來的奇珍異物之後,逐漸推出半開放民眾觀賞的「珍奇屋」(英國的Cabinets of Curiosities或德國的Wunderkammer),最著名者即為英國醫界權威史隆,他在死前將七萬多件畢生蒐藏品捐出,造成一七五三年英國制定〈博物館法〉,成立世界第一座免費的、公共的「大英博物館」。

典藏品引領博物館的劇情,因為封建崩落、共和體制來臨而持續於歐洲、甚至全球上演。例如法國,皇家瑰寶在一七九二年一夕轉成國家的、全民的、逐件編號列管的典藏品,就必須有「羅浮宮博物館」收藏;又如二十世紀初清帝國落幕,紫禁城的清宮庫藏,也必須有「國立故宮博物院」來承載國家的文化意義。

國立臺灣文學館,其實一如前述「有藏品才有博物館」的發展史,起初確實就是為了「搶救」文學的物件,才催生出這座文學的博物館。

*

搶救,當然要先有扼殺的行為。時間點可轉回二次大戰結束後,彼時臺灣的文學品味受困當局的政治偏好,臺灣人作家在日治時代就頗發達的文學實力,受到了巨大的壓抑。不只文人的境遇崎嶇,作品的命運一樣坎坷──有的湮滅毀棄;有的深藏床底;有的一寫出來就注定在時代中被遺忘,直到解嚴前後。

一九八○年代,文化圈注意到過去歪斜的文學樣態,開始呼籲保存不曾見到陽光的文學物件。

一九九二年,「現代文學資料館」在文化建設委員會提出,幾經組織法調整,終在一九九七年文化部文資中心籌備處下設立「文學史料組」,主要任務就是「搶救」臺灣文學發展歷程的各種文物史跡。

幸運地,一九九八年「史料組」升等為「國家文學館」,也就是國立臺灣文學館的前身。二○○三年,國立臺灣文學館開館營運,已是建制完整的博物館組織。開館時的典藏就獲得超過一百批次的捐贈,有人甚至捐出整個書房,捐件超過千筆的大戶亦不少,如龍瑛宗、黃得時、巫永福、許丙丁、朱西甯等等。

這些包括手稿、珍本圖書、書信、筆記的物件,登錄、檢視、拍照之後,超越了文類、時空、族群,安身住在臺文館地下二樓溫濕平衡、專業保存的庫房,是臺文館典藏品「物件」之重要意義。

*

既是文學的典藏品,總還有文學特出之靈動的、故事的意義。

雖然全球博物館的典藏政策長期尊奉「真跡」的物件法則,不過,隨著一九八○年代博物館數量和品質大提升,博物館的可能性變多,法則也隱然將鬆動。一九八九年,新博物館學的概念登場,大動作挑戰博物館「獨尊物件」的舊規,果真帶動一波典範轉移,典藏品的重要性鬆動,博物館的任務也有所轉向,掀起一種新趨勢。博物館的典藏品物件很重要,但是物件並不自己說話,因此為當代進場觀眾策劃一場靈魂的溝通,一樣很重要。

國立臺灣文學館,恰是新博物館學概念的最佳實驗場。因為開館二十年來,臺文館已徵集了十餘萬筆的文學藏品物件,但卻沒有本錢執著在物件本身──畢竟,文學的價值未必全在這些實體物件,書寫的文字之間,也可能蘊含無比的特殊意義。

文學物件的敘事魅力何來?答案就在文學的書寫技藝,例如,為典藏品選定意義最微妙的那個時空、設定敘事者的人稱視角、輸送全知或半知觀點的情感……。

因此,臺文館在二○一八年啟動了第一波博物館的轉譯開發計畫「拾藏:臺灣文學物語」,以典藏品為中心,為代表性典藏品投入詮釋、書寫、甚至商品化,幾年來成果豐碩。本書的各篇章,即為「拾藏」這個轉譯計畫為典藏品物件賦予敘事力的部分成果,關注物件無可取代的實體價值,更關注當代讀者的知識互動。

*

文學博物館啟動的轉譯任務,邀請當代文學人、書寫過去文學物件、面向當代讀者,精巧連接了文學博物館典藏品的物件、故事兩種意義。當然,文學史和博物館的交集,還有更多潛力。近年臺灣文學館也有突破,敘事力出發自典藏品、但並不侷限在典藏品,「拾藏」的階段性任務也進展到「轉譯研發團」的新概念。

臺文館自創館以來,布設了一般博物館都應該有的物件典藏環境,也掌握了文學博物館特出、也是新博物館學仰重的靈動敘事能力。轉譯作為一種研發,準備迎向未來。如此的二十年,應該無愧作為文學史和博物館交集的國家級使命。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價