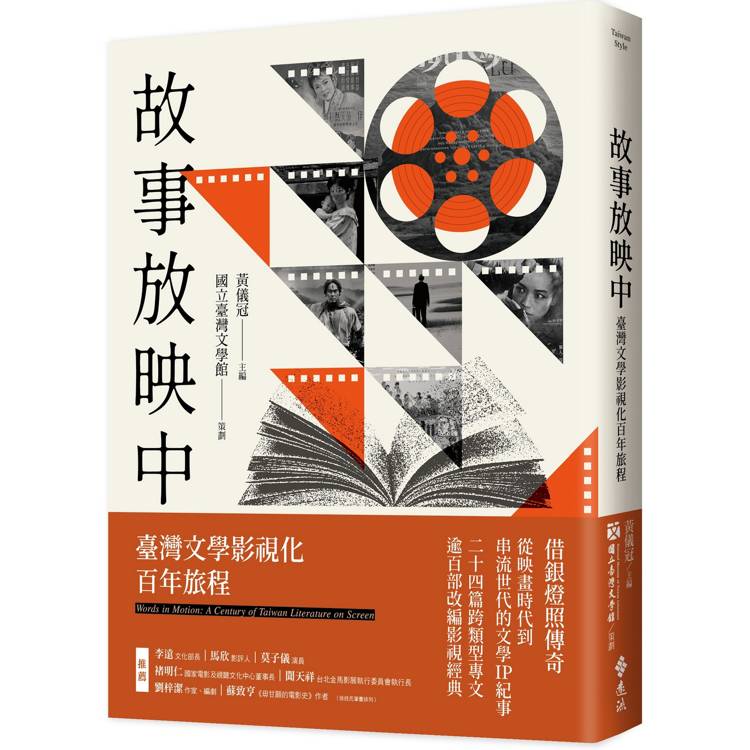

故事放映中:臺灣文學影視化百年旅程

內容簡介

★跨時代全面性解析臺灣文學改編影視專書

★國立臺灣文學館策劃、遠流編輯出版

▌ 借銀燈照傳奇,從映畫時代到串流世代的文學IP紀事

在文創產業蓬勃發展,影視內容成為大眾目光焦點的時代,文學IP的改編與活化備受關注。本書由國立臺灣文學館策劃、黃儀冠主編、遠流編輯出版,匯集二十四篇跨領域專家的精闢文章,是首部全面且深入探討臺灣文學改編為影視作品的專著。以時間為經、主題類型為緯,勾勒從日治時期到當代,近百年來,文學作品在電影電視等媒介上展現的多元風貌與時代印記。

本書以四個單元貫穿百年流變:

「映畫時代 隨片登臺」講述日治到戰後初期的改編,例如從〈藝旦之家〉到《嘆烟花》的改編之路,楊麗花等風靡一時的歌仔戲聲影,辯士居中扮演的角色等。

「聚光燈 類型與風格」聚焦於不同文學類型在影視改編中的呈現,例如對瓊瑤小說的重新詮釋,金庸作品的民族主義演變,同志文學改編的先鋒位置,文人電影的斷代記憶,以及推理懸疑主題方興未艾等。

「長鏡頭 社會寫真」剖析鄉土文學改編與新電影所引領的社會關懷與敘事美學,談及著名的「削蘋果事件」,女性文學改編電影的新視角,侯孝賢與朱天文對美學形式的探索,霧社事件與張愛玲作品的當代詮釋等。

「場面調度 多元轉譯」特別關注文學劇與作家紀錄片,例如《台北歌手》演繹呂赫若其人其作,客家文學改編的土地之愛,「他們在島嶼寫作」與「飛閱文學地景」等文學影像計劃,以及《花甲男孩》跨域製作回顧等。

▌ 從書頁到膠卷,匯集多領域作家評論者精闢撰文

結合歷史爬梳、文本分析與風格論述等多重面向,剖析文字轉譯成影像的過程,引領讀者跨越時間長河,看見從映畫時代到串流世代的改編樣貌,同時投影出台灣的社會變遷、藝術文化發展與政治意識型態等。

作者群涵括多個主題領域的研究者、作家、相關工作者,包括:施如芳、石婉舜、張靜茹、林芳玫、陳煒智、陳相因、曾秀萍、黃猷欽、冬陽、張皓棠、謝世宗、羅珮嘉、王萬睿、池思親、石岱崙、莊宜文、陳南宏、陳國偉、陳允元、楊淇竹、徐明瀚、謝欣芩、馬翊航、楊富閔等。展現相映成趣的多方視角,兼具深度與多元性。

書中觸及諸多經典作品,涵蓋愛情、武俠、推理等類型,探觸身分認同、成長敘事、鄉土關懷、族群意識等議題。例如《婉君表妹》、《再見阿郎》、《楚留香》、《兒子的大玩偶》、《小畢的故事》、《嫁妝一牛車》、《在室男》、《傾城之戀》、《殺夫》、《孽子》、《桂花巷》、《射鵰英雄傳》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《寒夜》、《賽德克.巴萊》、《花甲男孩轉大人》、《台北歌手》、《誰是被害者》、《八尺門的辯護人》、《鹽水大飯店》等。

搭配若干原著書封、珍藏史料與影視海報劇照等,展現臺灣故事如何被轉譯、傳播並相承的世紀光影紀事,值得文學與影視讀者觀眾、研究評論人、產業工作者閱讀參考。

名家推薦

李 遠 | 作家、編劇、文化部長

馬 欣 | 影評人

莫子儀 | 演員

褚明仁 | 國家電影及視聽文化中心董事長

聞天祥 | 台北金馬影展執行委員會執行長

劉梓潔 | 作家、編劇

蘇致亨 | 《毋甘願的電影史》作者

——推薦(按姓氏筆畫排序)

★國立臺灣文學館策劃、遠流編輯出版

▌ 借銀燈照傳奇,從映畫時代到串流世代的文學IP紀事

在文創產業蓬勃發展,影視內容成為大眾目光焦點的時代,文學IP的改編與活化備受關注。本書由國立臺灣文學館策劃、黃儀冠主編、遠流編輯出版,匯集二十四篇跨領域專家的精闢文章,是首部全面且深入探討臺灣文學改編為影視作品的專著。以時間為經、主題類型為緯,勾勒從日治時期到當代,近百年來,文學作品在電影電視等媒介上展現的多元風貌與時代印記。

本書以四個單元貫穿百年流變:

「映畫時代 隨片登臺」講述日治到戰後初期的改編,例如從〈藝旦之家〉到《嘆烟花》的改編之路,楊麗花等風靡一時的歌仔戲聲影,辯士居中扮演的角色等。

「聚光燈 類型與風格」聚焦於不同文學類型在影視改編中的呈現,例如對瓊瑤小說的重新詮釋,金庸作品的民族主義演變,同志文學改編的先鋒位置,文人電影的斷代記憶,以及推理懸疑主題方興未艾等。

「長鏡頭 社會寫真」剖析鄉土文學改編與新電影所引領的社會關懷與敘事美學,談及著名的「削蘋果事件」,女性文學改編電影的新視角,侯孝賢與朱天文對美學形式的探索,霧社事件與張愛玲作品的當代詮釋等。

「場面調度 多元轉譯」特別關注文學劇與作家紀錄片,例如《台北歌手》演繹呂赫若其人其作,客家文學改編的土地之愛,「他們在島嶼寫作」與「飛閱文學地景」等文學影像計劃,以及《花甲男孩》跨域製作回顧等。

▌ 從書頁到膠卷,匯集多領域作家評論者精闢撰文

結合歷史爬梳、文本分析與風格論述等多重面向,剖析文字轉譯成影像的過程,引領讀者跨越時間長河,看見從映畫時代到串流世代的改編樣貌,同時投影出台灣的社會變遷、藝術文化發展與政治意識型態等。

作者群涵括多個主題領域的研究者、作家、相關工作者,包括:施如芳、石婉舜、張靜茹、林芳玫、陳煒智、陳相因、曾秀萍、黃猷欽、冬陽、張皓棠、謝世宗、羅珮嘉、王萬睿、池思親、石岱崙、莊宜文、陳南宏、陳國偉、陳允元、楊淇竹、徐明瀚、謝欣芩、馬翊航、楊富閔等。展現相映成趣的多方視角,兼具深度與多元性。

書中觸及諸多經典作品,涵蓋愛情、武俠、推理等類型,探觸身分認同、成長敘事、鄉土關懷、族群意識等議題。例如《婉君表妹》、《再見阿郎》、《楚留香》、《兒子的大玩偶》、《小畢的故事》、《嫁妝一牛車》、《在室男》、《傾城之戀》、《殺夫》、《孽子》、《桂花巷》、《射鵰英雄傳》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《寒夜》、《賽德克.巴萊》、《花甲男孩轉大人》、《台北歌手》、《誰是被害者》、《八尺門的辯護人》、《鹽水大飯店》等。

搭配若干原著書封、珍藏史料與影視海報劇照等,展現臺灣故事如何被轉譯、傳播並相承的世紀光影紀事,值得文學與影視讀者觀眾、研究評論人、產業工作者閱讀參考。

名家推薦

李 遠 | 作家、編劇、文化部長

馬 欣 | 影評人

莫子儀 | 演員

褚明仁 | 國家電影及視聽文化中心董事長

聞天祥 | 台北金馬影展執行委員會執行長

劉梓潔 | 作家、編劇

蘇致亨 | 《毋甘願的電影史》作者

——推薦(按姓氏筆畫排序)

目錄

目次

序 我能為它做什麼? 李遠

序 成為銜接文學與影像的座標 陳瑩芳

導論 文學IP時代新譯:臺灣影視改編的世紀光影 黃儀冠

【一・映畫時代 隨片登臺】

明星魅力常演常新:臺灣影視史上的歌仔戲聲影 施如芳

記那兀自閃耀著的:從〈藝旦之家〉到《嘆烟花》的藝途同行 石婉舜

〔特寫〕銀幕旁的說書人:日治至戰後初期臺灣電影辯士的身影 張靜茹

【二・聚光燈 類型與風格】

愛情、親情、革命:從兩個例外看瓊瑤小說改編 林芳玫

文人電影的斷代記憶:一九六○年代的臺灣電影與文學改編 陳煒智

俠之大者:淺談金庸作品的民族主義及其影視作品演變 陳相因

多元與平權的先鋒:臺灣同志文學改編影視 曾秀萍

〔特寫〕關於那個哲理可以如此輕易說出口的古龍宇宙的五段速寫 黃猷欽

〔特寫〕一步一腳印,持續向前行:淺談臺灣推理懸疑小說影視改編現狀 冬 陽

【三・長鏡頭 社會寫真】

土地的迴聲:臺灣鄉土文學改編電影 張皓棠

文字與影像參差對照的敘事美學:〈蘋果的滋味〉改編與「削蘋果事件」 謝世宗

靜默中的撕裂:女性書寫與新電影的交織現場 羅珮嘉

敗者的青春:臺灣新電影《小畢的故事》之成長敘事 王萬睿

光影的筆觸,文字的節奏:侯孝賢與朱天文的共創之路 池思親

翻譯霧社事件的英雄:關於電影《賽德克.巴萊》與紀錄片《餘生》 石岱崙

〔特寫〕致愛玲,談改編 莊宜文

〔特寫〕淺談非虛構影視的生存法則 陳南宏

【四・場面調度 多元轉譯】

在螢光幕裡沉浸的閱讀時光:臺灣文學的電視劇改編 陳國偉

改編日治時期文學的幾種方式:《台北歌手》與《日據時代的十種生存法則》 陳允元

凝視母土的痛與愛:從《寒夜》談客家文學改編 楊淇竹

情理之內,意料之外:臺灣文學紀錄片中的身影編造術 徐明瀚

電視機裡的閱讀時光:關於「閱讀時光」文學影像計劃 謝欣芩

〔特寫〕帶著感官飛行:關於「飛閱文學地景」 馬翊航

〔特寫〕跟著臺灣文學一起長大:《花甲男孩》跨域製作的回顧 楊富閔

作者簡介

序 我能為它做什麼? 李遠

序 成為銜接文學與影像的座標 陳瑩芳

導論 文學IP時代新譯:臺灣影視改編的世紀光影 黃儀冠

【一・映畫時代 隨片登臺】

明星魅力常演常新:臺灣影視史上的歌仔戲聲影 施如芳

記那兀自閃耀著的:從〈藝旦之家〉到《嘆烟花》的藝途同行 石婉舜

〔特寫〕銀幕旁的說書人:日治至戰後初期臺灣電影辯士的身影 張靜茹

【二・聚光燈 類型與風格】

愛情、親情、革命:從兩個例外看瓊瑤小說改編 林芳玫

文人電影的斷代記憶:一九六○年代的臺灣電影與文學改編 陳煒智

俠之大者:淺談金庸作品的民族主義及其影視作品演變 陳相因

多元與平權的先鋒:臺灣同志文學改編影視 曾秀萍

〔特寫〕關於那個哲理可以如此輕易說出口的古龍宇宙的五段速寫 黃猷欽

〔特寫〕一步一腳印,持續向前行:淺談臺灣推理懸疑小說影視改編現狀 冬 陽

【三・長鏡頭 社會寫真】

土地的迴聲:臺灣鄉土文學改編電影 張皓棠

文字與影像參差對照的敘事美學:〈蘋果的滋味〉改編與「削蘋果事件」 謝世宗

靜默中的撕裂:女性書寫與新電影的交織現場 羅珮嘉

敗者的青春:臺灣新電影《小畢的故事》之成長敘事 王萬睿

光影的筆觸,文字的節奏:侯孝賢與朱天文的共創之路 池思親

翻譯霧社事件的英雄:關於電影《賽德克.巴萊》與紀錄片《餘生》 石岱崙

〔特寫〕致愛玲,談改編 莊宜文

〔特寫〕淺談非虛構影視的生存法則 陳南宏

【四・場面調度 多元轉譯】

在螢光幕裡沉浸的閱讀時光:臺灣文學的電視劇改編 陳國偉

改編日治時期文學的幾種方式:《台北歌手》與《日據時代的十種生存法則》 陳允元

凝視母土的痛與愛:從《寒夜》談客家文學改編 楊淇竹

情理之內,意料之外:臺灣文學紀錄片中的身影編造術 徐明瀚

電視機裡的閱讀時光:關於「閱讀時光」文學影像計劃 謝欣芩

〔特寫〕帶著感官飛行:關於「飛閱文學地景」 馬翊航

〔特寫〕跟著臺灣文學一起長大:《花甲男孩》跨域製作的回顧 楊富閔

作者簡介

試閱

導論

文學I P時代新譯:臺灣影視改編的世紀光影

黃儀冠(本書主編、國立彰化師範大學國文系暨臺文所副教授)

●借銀燈照文學傳奇

早期電影從文學作品、劇場經驗借火,有如借銀燈照傳奇。

文學已有千年歷史,而今年一百三十歲的電影藝術汲取文學說故事的豐富經驗,尤其進入有聲片時代,高潮迭起的情節,吸引人的對白,更是票房的保證。文學與影視之間的互動,並非是單方面,影像的特殊視角與奇觀衝擊,也影響諸多文學家。文字敘寫與影視傳播兩種媒介乃相輔相成。

一九三○年代好萊塢開啟對經典名著的改編,諸如《羅密歐與茱麗葉》、《咆嘯山莊》、《茶花女》與《傲慢與偏見》等。文學性成為電影表現的繆思來源,許多知名導演都談到從文學敘事手法得到啟發,進而創發鏡頭敘事與文本結構。如被譽為美國電影之父的大衛.格里菲斯,其「平行蒙太奇」電影手法啟發自狄更斯小說,俄國導演愛森斯坦創造「辯證蒙太奇」,結構源於普希金、左拉、巴爾扎克等作家作品。

現代小說創造的前衛敘事,時空跳接、內心獨白、挑戰敘事者權威、抵抗情節邏輯等,如法國新浪潮電影借鑑喬依斯、福克納、普魯斯特的「意識流」小說;以及以阿蘭.羅勃-格里耶為代表的「新小說」,幾近同步改編為新浪潮電影;或者作家實際參與編劇,諸如:莒哈絲與雷奈的《廣島之戀》,格里耶與雷奈的《去年在馬倫巴》。文學與電影之間,不僅只是改編上的互文性,更在敘事性、文藝性、新美學的互涉交流而彼此轉化創新。

當我們將鏡頭轉回到臺灣,從日治時代到現當代,文學創作與影視媒介之間,又有哪些故事發生,有哪些作家作品讓我們回味無窮?

本書即以臺灣文學改編影視作為核心,以時代為經緯,鏡頭美學為探照燈,設計四個單元:「一・映畫時代 隨片登臺」講述日治到戰後初期電影與文學的合作。「二・聚光燈 類型與風格」將聚光燈打在類型作品的改編。「三・長鏡頭 社會寫真」綜論新電影時期所引領的寫實美學與社會關懷。「四・場面調度 多元轉譯」則將目光轉向現當代文學劇、單元劇及作家紀錄片。「特寫」單元則聚焦在作家與導演現身說法,以及專業讀者與資深影迷的深情告白。

●穿越光影的改編歷程

改編(adaptation)構成當代文化的驅動力,所謂文學改編(literature adaptation)是指文學作品經由其他方式進行再創作。古典文學較常見的形式,是將民間故事或神話傳說以戲曲或舞臺劇方式改編,一方面增進文學的通俗化與傳播魅力,另一方面憑藉文學家的藝術名望提升其他藝術創作的美學位階。

戰後台語電影向戲曲借將,不論是《六才子西廂記》或《薛平貴與王寶釧》,皆有小說與民間故事作為底蘊,從傳統戲曲借將過渡,以戲曲演員為班底,造就一代戲曲之神——楊麗花。楊麗花演過歌仔戲電影及時裝台語片,後進入電視臺繼續搬戲,成為跨足傳統戲臺、電影與電視臺的明星。台語片挪用傳統戲文及表演方法,加上作活戲的靈動調度,銜接觀眾從內台戲到電影院的文學戲曲體驗,促使台語片盛極一時。

台語片的改編形態靈活多樣,廣泛汲取國際賣座電影的經驗,如改編國外動物電影的《大俠梅花鹿》,改編○○七系列電影變身為女間諜的《天字第一號》,結合原住民形象的《泰山寶藏》等。戰後張深切、林搏秋欲改革臺灣電影,希望借重本土作家的優秀小說,使電影更為精緻化,嘗試改編張文環的作品〈藝妲之家〉為《嘆烟花》。此段史料已湮沒的過往,通過作家全集出版及珍劇劇照重新整理出土,往事並不如煙。

戰後進入黨國文藝體制,加之冷戰結構下傳播媒體受電檢處掌控,影視文化產品傾向回歸傳統文化及倫理親情通俗劇,如改編自高陽小說的歷史劇,目蓮救母、活佛濟公等民間文化,以及四大古典小說的改編等。雖在傳統框架下,羅蘭《冬暖》、朱西甯《破曉時分》等改編,其兼具人文內蘊與現代意識的影像美感,開展對音聲畫面藝術的探索。

另一方面,通俗小說改編的風潮蓬勃發展,不僅有瓊瑤、古龍、金庸等家喻戶曉作家的作品屢屢登上銀幕,亦有如無名氏的《塔裡的女人》、《北極風情畫》等,以革命與戀愛雙線並行的暢銷小說,成功改編為電影與電視劇,深受觀眾喜愛。在當時兩岸政治氛圍的影響下,抗日題材作品如《藍與黑》、《滾滾遼河》也廣為流傳,成為影視改編的熱門選擇。再者,尋根歸鄉小說則在「大中華」論述框架與健康寫實風潮的推動下,獲得影視界青睞。李行將鍾理和的生平與作品搬上銀幕,拍成《原鄉人》;白景瑞《家在台北》改編自孟瑤小說,召喚留學青年返國建設臺灣。兩位導演富人文關懷的鏡頭美學,成為文學改編影史上不可忽視的篇章。

一九七○年代鄉土文學運動的呼告與辯證,促使創作者將焦點放在臺灣當前社會,不再遠望神州。一九八○年代更多現當代作品影視化,其中有鄉土作家亦有現代派作家,黃春明多篇小說被改編為新電影,白先勇有四部改編電影,另外,李昂《殺夫》、蕭麗紅《桂花巷》、廖輝英《油麻菜籽》、蕭颯《霞飛之家》等女性小說皆改編為新電影。作家一躍成為影視改編寵兒,塑造文藝形象與聲量。這波熱潮,由《小畢的故事》、《兒子的大玩偶》及《看海的日子》等取得票房成功,文學電影成為回應一九七○年代鄉土文化運動的具體實踐。

二○○○年之後影視改編仍依循此模式,多以知名作家為主,如七等生《沙河悲歌》孤寂的小喇叭手在電影裡吹奏著寂寥人生;李昂〈西蓮〉改編為林正盛導演的《月光下,我記得》,女主角楊貴媚詮釋中年女性的情慾流動;鍾肇政《插天山之歌》由黃玉珊以獨立製片的方式改編為同名電影;或者是繪本作家幾米《向左走・向右走》、《地下鐵》改編為真人版電影,卡司陣容堅強。二○一○年之後,以本土作家賴和、呂赫若、吳明益、甘耀明等人作品為重要取材對象,登上網路及串流平臺,兼顧原作精神及市場行銷,進入觀眾日常生活場域,並試圖在年輕世代打造出口碑。

歷史事件的重現是另一焦點。在商業機制下,導演、製片、編劇及作家這些主導敘事的「作者」,各自在文化場域中占據什麼發言位置,掌握如何的文化資本,皆會形構出不同的改編產品。二○○三年公視取材自鄧相揚霧社事件報導文學《風中緋櫻》,由萬仁導演拍攝成電視劇。

魏德聖的《賽德克.巴萊》取材自邱若龍的歷史漫畫《霧社事件》,考據細膩,以豐厚史料作後盾。片中賽德克語原音重現,搭景造鎮再現日治時期的霧社。輔以多重敘事視角,營造出史詩鉅片的雄渾悲壯。白先勇短篇小說〈一把青〉改編為同名電視劇後,跳脫以往反共文藝的陳窠,以軍眷視角訴說兩岸戰亂流離的悲歡離合,創造出迭宕情感與滂礡氣勢。

歷史小說通過考證,在影視改編中展現出文化底蘊與敘事張力。以陳耀昌的《傀儡花》為例,取材自羅妹號事件,透過清末臺灣的國際關係與族群衝突,重構被忽略的在地歷史,改編成影視作品《斯卡羅》,促使觀眾重新思考臺灣身分的多重面向。此類作品往往融合史實與虛構,既具教育意義,又富戲劇張力,成為文化再現的重要媒介。

●類型化與大眾化趨向

如何敘事,攸關文學與影視是否合拍。文字作品通過影視化,戲劇化情節、增強人物性格及口白動作,創造出一個敘事世界。這個世界有著共同的運作規則、倫常秩序及世界觀——例如武俠電影的江湖,奇幻世界的魔法,廟堂宮廷的階序,現代社會的資本運作等。

電影在愛情、冒險、偵探、恐怖等文學敘事類型上,疊加戲劇動作與視覺風格,演繹成西部片、動作片、魔幻科幻片、打鬧喜劇片(slapstick)等。類型片在主題、結構、風格或角色上具有近似特徵。好萊塢成為世界電影模組,影響各國以影像說故事的方式。這些電影有著約定俗成的敘事與元素,諸如三幕劇結構,二元對立,善惡倫常,英雄成長歷程,觀眾熟悉類型典故也能辨識差異性,並由此獲得觀影愉悅。然而當類型開始僵固,又為創作者抵制,開拓另類美學。影視工作者尋找屬於自己的聲腔,文學改編也在依循與開創間,不斷重構又解構。

臺灣類型小說改編尤以武俠與言情最具代表性。前者以刀光劍影、快意恩仇的江湖世界,勾勒出理想與忠義交織的精神圖景;後者則以細膩的情感書寫,展現人性的柔情與糾葛。這兩種類型不僅在文學各自成章,更在影視改編中交相輝映。瓊瑤電影橫跨近二十年,幾乎成為文藝愛情片的代名詞。瓊瑤愛情王國在文學與傳媒互為資源、相互促進的基礎上,相關作品屢次翻拍,從銀幕延伸至電視劇,形成一種持續再現的文化現象,亦反映出觀眾情感需求與市場機制的互動。

金庸、古龍的武俠小說則早已晉升為華人世界的經典。其筆下的經典人物如郭靖、楚留香等,經歷多次改編,逐漸IP化,成為兼具文化象徵與商業潛力的代表。

王家衛的《東邪西毒》以獨特的視覺意象詮釋武俠,將武打動作片融入悠遠情思;徐克的《東方不敗》究竟是魔改原著,或者創造性轉化。李安的《臥虎藏龍》、侯孝賢的《刺客聶隱娘》,蘊含人文意象及抒情詩學,既對武俠類型致敬,也以寫意的文學想像,進行東方宇宙觀寫實/虛構元素的辯證。

青春校園敘事一向是臺灣影視的重要類型,早期林清介的學生電影,一九八○年代諸多探索成長敘事的影像,至網路文學興起之後,知名網路作家如痞子蔡《第一次的親密接觸》、藤井樹《六弄咖啡館》、九把刀《等一個人咖啡》、《月老》等皆改編為電影。二○一一年九把刀的《那些年,我們一起追的女孩》更掀起全民「那些年」的懷舊情懷,鏡頭下熟悉的校園景像,傳統書店,佐以淡淡苦澀戀情。升學主義下的苦悶學子,火車、考卷、制服是小鎮青少年的共同記憶。二○二五年韓國改編為電影《妳是我眼中的蘋果》(You Are the Apple of My Eye),如同近年的《想見你》,臺灣故事登上國際舞台,轉譯為在地版本的青春紀事。

懸疑推理類型則以緊湊的情節與心理描寫,在近年嶄露頭角。臥斧、李桐豪等人的小說改編後不僅保留原著的懸疑氛圍,更透過影像語言強化敘事節奏與視覺衝擊,吸引新世代的目光。此類型的興起,反映出觀眾對複雜敘事結構與心理層次的高度興趣,也顯示臺灣影視在類型多樣性上的積極探索。

整體而言,小說改編影視不僅是文本的轉譯,更是文化意識的再生與重構。近年複合更多元素的類型片正衍生滋長,有結合民間傳說的恐怖片,如《粽邪》揉雜民俗文化及校園鬼故事;有犯罪推理的變形,如《誰是被害者》融合鑑識科學、懸疑推理及女性復仇等。因應時代語境與觀眾需求而產生新的敘事形式,成為文化流動中不可忽視的創作力量。

近年盛行以臺灣文史作為故事腳本,轉譯為影視、漫畫、電玩遊戲、舞臺展演等跨媒介創作。最初以電玩形式推出的《返校》,改編為電影,再延伸至電視劇,並衍生出小說等文本。融合白色恐怖、校園禁忌與祕密戀情等主題,在不同媒介中展現出各自的敘事張力與情感深度。如同亨利.詹金斯(Henry Jenkins)提出「跨媒介敘事」(trans-media),不同媒介講述同一個敘事世界裡的不同故事,它們之間互相指涉、彼此補充。通過文字、影像、電玩、AR/VR虛擬實境、音樂、表演藝術等不同載體,邀請讀者與觀眾參與想像世界,共同完成一場華麗冒險。

社會寫真與鄉土地景文學改編常聚焦於不同階層與多元議題,展現臺灣社會的複雜面貌。一九八○年代街頭運動衝撞出各種議題,如族群、階級、性別等,一九八六年電影《孽子》及二○○三年同名電視劇,即再現解嚴前臺北新公園的同志文化圈。陳玉慧《徵婚啟事》曾改編為同名電影(一九九九)、舞臺劇(二○一○)和電視劇(二○一四),剖析現代婚戀結構下,追逐名利又寂寞不安的臺北男女百態。

以林立青的非虛構散文《做工的人》為例,改編成電視劇後,描繪一群終日勞動、卻無力購買自己親手搭建房屋的工人。他們懷抱發財夢,以幽默詼諧的語調展現樂天性格,卻也不掩令人鼻酸的現實困境。《你的孩子不是你的孩子》則源自吳曉樂探討教育議題的散文。每集皆以青少年視角切入,揭露升學壓力下扭曲的親子關係與心理狀態,反映教育制度的深層影響。近期的《八尺門的辯護人》則以基隆漁工與外籍移工為核心,融合犯罪懸疑與律政劇元素,將新住民的生活處境,以及法庭上公平正義的追求搬上螢幕。透過這些改編作品,文學得以延伸至更廣泛的觀眾群,也讓社會議題透過影像敘事,引發更深刻的共鳴與反思。

鄉土是鏡頭重要凝視對象之一。鍾肇政《魯冰花》敘寫客家庄小姊弟成長故事,改編電影以新竹關西客家庄的茶園風光為主要場景。張毅小說《源》曾改編為同名電影及電視劇,講述苗栗後龍溪流域出磺坑開採臺灣第一桶石油的事蹟。李喬《寒夜三部曲》改編為電視劇《寒夜》及《寒夜續曲》,呈現苗栗山區的地景風貌,描述客家人胼手胝足開闢荒地的故事。電影《一八九五》亦改編自李喬作品《情歸大地》,展現客家義勇軍硬頸不畏日本強權的精神,再現竹苗山區及北埔天水堂,連結個人情感、家族綿延及國族興亡等議題。

在現代化、工業化與資本主義浪潮下,許多傳統產業逐漸消逝,地域文化也面臨危機。透過影像語言重新詮釋文史素材,不僅可以重塑敘事空間,也連結地方情感,使消散的記憶得以活化。陳坤厚改編蕭麗紅的《桂花巷》,小說藉由剔紅的一生流露傳統的禁錮與壓抑,電影再現南部大戶人家的禮教規範,以及沿海地區討海人生活。

中南部平原豐饒,是島嶼重要糧倉,農工小人物的生存困境常成為文學主題。改編自蔡素芬《鹽田兒女》的同名電視劇,重現鹽田地景風土,以及隨著產業變遷而落沒的農村景像。劉梓潔原著且自編自導的電影《父後七日》,以含笑帶淚、嬉笑怒罵情節對白,探看家族情感與殯葬文化,並穿插彰化田尾的花卉產業。電視劇《菸田少年》改編自吳錦發《閣樓》、《春秋茶室》、《秋菊》青春三部曲,強化美濃的菸田意象。這類改編不只是技術性的轉譯,更是深層的地域文化實踐。它讓文學的深度與影視的大眾性相互交融,創造出兼具文學性與體驗感的影視空間。

「飛閱文學地景」結合詩句與影像,每集邀請一位當代詩人朗讀詩作,將詩作中所談到的臺灣地景以空拍畫面呈現,並佐以名家書法疊印山川景致,嘗試透過互文性詮釋鄉土寫實與文學地景。「閱讀時光」系列改編現當代作品,如季季的《行走的樹》、廖玉蕙的《後來》、李維菁的《生活是甜蜜》、王定國的《妖精》,以電視電影的拍攝方式,強調細緻取鏡與人文關懷,這也是新世代影像創作者對臺灣文學文化的致敬與回應。

(未完待續)

文學I P時代新譯:臺灣影視改編的世紀光影

黃儀冠(本書主編、國立彰化師範大學國文系暨臺文所副教授)

●借銀燈照文學傳奇

早期電影從文學作品、劇場經驗借火,有如借銀燈照傳奇。

文學已有千年歷史,而今年一百三十歲的電影藝術汲取文學說故事的豐富經驗,尤其進入有聲片時代,高潮迭起的情節,吸引人的對白,更是票房的保證。文學與影視之間的互動,並非是單方面,影像的特殊視角與奇觀衝擊,也影響諸多文學家。文字敘寫與影視傳播兩種媒介乃相輔相成。

一九三○年代好萊塢開啟對經典名著的改編,諸如《羅密歐與茱麗葉》、《咆嘯山莊》、《茶花女》與《傲慢與偏見》等。文學性成為電影表現的繆思來源,許多知名導演都談到從文學敘事手法得到啟發,進而創發鏡頭敘事與文本結構。如被譽為美國電影之父的大衛.格里菲斯,其「平行蒙太奇」電影手法啟發自狄更斯小說,俄國導演愛森斯坦創造「辯證蒙太奇」,結構源於普希金、左拉、巴爾扎克等作家作品。

現代小說創造的前衛敘事,時空跳接、內心獨白、挑戰敘事者權威、抵抗情節邏輯等,如法國新浪潮電影借鑑喬依斯、福克納、普魯斯特的「意識流」小說;以及以阿蘭.羅勃-格里耶為代表的「新小說」,幾近同步改編為新浪潮電影;或者作家實際參與編劇,諸如:莒哈絲與雷奈的《廣島之戀》,格里耶與雷奈的《去年在馬倫巴》。文學與電影之間,不僅只是改編上的互文性,更在敘事性、文藝性、新美學的互涉交流而彼此轉化創新。

當我們將鏡頭轉回到臺灣,從日治時代到現當代,文學創作與影視媒介之間,又有哪些故事發生,有哪些作家作品讓我們回味無窮?

本書即以臺灣文學改編影視作為核心,以時代為經緯,鏡頭美學為探照燈,設計四個單元:「一・映畫時代 隨片登臺」講述日治到戰後初期電影與文學的合作。「二・聚光燈 類型與風格」將聚光燈打在類型作品的改編。「三・長鏡頭 社會寫真」綜論新電影時期所引領的寫實美學與社會關懷。「四・場面調度 多元轉譯」則將目光轉向現當代文學劇、單元劇及作家紀錄片。「特寫」單元則聚焦在作家與導演現身說法,以及專業讀者與資深影迷的深情告白。

●穿越光影的改編歷程

改編(adaptation)構成當代文化的驅動力,所謂文學改編(literature adaptation)是指文學作品經由其他方式進行再創作。古典文學較常見的形式,是將民間故事或神話傳說以戲曲或舞臺劇方式改編,一方面增進文學的通俗化與傳播魅力,另一方面憑藉文學家的藝術名望提升其他藝術創作的美學位階。

戰後台語電影向戲曲借將,不論是《六才子西廂記》或《薛平貴與王寶釧》,皆有小說與民間故事作為底蘊,從傳統戲曲借將過渡,以戲曲演員為班底,造就一代戲曲之神——楊麗花。楊麗花演過歌仔戲電影及時裝台語片,後進入電視臺繼續搬戲,成為跨足傳統戲臺、電影與電視臺的明星。台語片挪用傳統戲文及表演方法,加上作活戲的靈動調度,銜接觀眾從內台戲到電影院的文學戲曲體驗,促使台語片盛極一時。

台語片的改編形態靈活多樣,廣泛汲取國際賣座電影的經驗,如改編國外動物電影的《大俠梅花鹿》,改編○○七系列電影變身為女間諜的《天字第一號》,結合原住民形象的《泰山寶藏》等。戰後張深切、林搏秋欲改革臺灣電影,希望借重本土作家的優秀小說,使電影更為精緻化,嘗試改編張文環的作品〈藝妲之家〉為《嘆烟花》。此段史料已湮沒的過往,通過作家全集出版及珍劇劇照重新整理出土,往事並不如煙。

戰後進入黨國文藝體制,加之冷戰結構下傳播媒體受電檢處掌控,影視文化產品傾向回歸傳統文化及倫理親情通俗劇,如改編自高陽小說的歷史劇,目蓮救母、活佛濟公等民間文化,以及四大古典小說的改編等。雖在傳統框架下,羅蘭《冬暖》、朱西甯《破曉時分》等改編,其兼具人文內蘊與現代意識的影像美感,開展對音聲畫面藝術的探索。

另一方面,通俗小說改編的風潮蓬勃發展,不僅有瓊瑤、古龍、金庸等家喻戶曉作家的作品屢屢登上銀幕,亦有如無名氏的《塔裡的女人》、《北極風情畫》等,以革命與戀愛雙線並行的暢銷小說,成功改編為電影與電視劇,深受觀眾喜愛。在當時兩岸政治氛圍的影響下,抗日題材作品如《藍與黑》、《滾滾遼河》也廣為流傳,成為影視改編的熱門選擇。再者,尋根歸鄉小說則在「大中華」論述框架與健康寫實風潮的推動下,獲得影視界青睞。李行將鍾理和的生平與作品搬上銀幕,拍成《原鄉人》;白景瑞《家在台北》改編自孟瑤小說,召喚留學青年返國建設臺灣。兩位導演富人文關懷的鏡頭美學,成為文學改編影史上不可忽視的篇章。

一九七○年代鄉土文學運動的呼告與辯證,促使創作者將焦點放在臺灣當前社會,不再遠望神州。一九八○年代更多現當代作品影視化,其中有鄉土作家亦有現代派作家,黃春明多篇小說被改編為新電影,白先勇有四部改編電影,另外,李昂《殺夫》、蕭麗紅《桂花巷》、廖輝英《油麻菜籽》、蕭颯《霞飛之家》等女性小說皆改編為新電影。作家一躍成為影視改編寵兒,塑造文藝形象與聲量。這波熱潮,由《小畢的故事》、《兒子的大玩偶》及《看海的日子》等取得票房成功,文學電影成為回應一九七○年代鄉土文化運動的具體實踐。

二○○○年之後影視改編仍依循此模式,多以知名作家為主,如七等生《沙河悲歌》孤寂的小喇叭手在電影裡吹奏著寂寥人生;李昂〈西蓮〉改編為林正盛導演的《月光下,我記得》,女主角楊貴媚詮釋中年女性的情慾流動;鍾肇政《插天山之歌》由黃玉珊以獨立製片的方式改編為同名電影;或者是繪本作家幾米《向左走・向右走》、《地下鐵》改編為真人版電影,卡司陣容堅強。二○一○年之後,以本土作家賴和、呂赫若、吳明益、甘耀明等人作品為重要取材對象,登上網路及串流平臺,兼顧原作精神及市場行銷,進入觀眾日常生活場域,並試圖在年輕世代打造出口碑。

歷史事件的重現是另一焦點。在商業機制下,導演、製片、編劇及作家這些主導敘事的「作者」,各自在文化場域中占據什麼發言位置,掌握如何的文化資本,皆會形構出不同的改編產品。二○○三年公視取材自鄧相揚霧社事件報導文學《風中緋櫻》,由萬仁導演拍攝成電視劇。

魏德聖的《賽德克.巴萊》取材自邱若龍的歷史漫畫《霧社事件》,考據細膩,以豐厚史料作後盾。片中賽德克語原音重現,搭景造鎮再現日治時期的霧社。輔以多重敘事視角,營造出史詩鉅片的雄渾悲壯。白先勇短篇小說〈一把青〉改編為同名電視劇後,跳脫以往反共文藝的陳窠,以軍眷視角訴說兩岸戰亂流離的悲歡離合,創造出迭宕情感與滂礡氣勢。

歷史小說通過考證,在影視改編中展現出文化底蘊與敘事張力。以陳耀昌的《傀儡花》為例,取材自羅妹號事件,透過清末臺灣的國際關係與族群衝突,重構被忽略的在地歷史,改編成影視作品《斯卡羅》,促使觀眾重新思考臺灣身分的多重面向。此類作品往往融合史實與虛構,既具教育意義,又富戲劇張力,成為文化再現的重要媒介。

●類型化與大眾化趨向

如何敘事,攸關文學與影視是否合拍。文字作品通過影視化,戲劇化情節、增強人物性格及口白動作,創造出一個敘事世界。這個世界有著共同的運作規則、倫常秩序及世界觀——例如武俠電影的江湖,奇幻世界的魔法,廟堂宮廷的階序,現代社會的資本運作等。

電影在愛情、冒險、偵探、恐怖等文學敘事類型上,疊加戲劇動作與視覺風格,演繹成西部片、動作片、魔幻科幻片、打鬧喜劇片(slapstick)等。類型片在主題、結構、風格或角色上具有近似特徵。好萊塢成為世界電影模組,影響各國以影像說故事的方式。這些電影有著約定俗成的敘事與元素,諸如三幕劇結構,二元對立,善惡倫常,英雄成長歷程,觀眾熟悉類型典故也能辨識差異性,並由此獲得觀影愉悅。然而當類型開始僵固,又為創作者抵制,開拓另類美學。影視工作者尋找屬於自己的聲腔,文學改編也在依循與開創間,不斷重構又解構。

臺灣類型小說改編尤以武俠與言情最具代表性。前者以刀光劍影、快意恩仇的江湖世界,勾勒出理想與忠義交織的精神圖景;後者則以細膩的情感書寫,展現人性的柔情與糾葛。這兩種類型不僅在文學各自成章,更在影視改編中交相輝映。瓊瑤電影橫跨近二十年,幾乎成為文藝愛情片的代名詞。瓊瑤愛情王國在文學與傳媒互為資源、相互促進的基礎上,相關作品屢次翻拍,從銀幕延伸至電視劇,形成一種持續再現的文化現象,亦反映出觀眾情感需求與市場機制的互動。

金庸、古龍的武俠小說則早已晉升為華人世界的經典。其筆下的經典人物如郭靖、楚留香等,經歷多次改編,逐漸IP化,成為兼具文化象徵與商業潛力的代表。

王家衛的《東邪西毒》以獨特的視覺意象詮釋武俠,將武打動作片融入悠遠情思;徐克的《東方不敗》究竟是魔改原著,或者創造性轉化。李安的《臥虎藏龍》、侯孝賢的《刺客聶隱娘》,蘊含人文意象及抒情詩學,既對武俠類型致敬,也以寫意的文學想像,進行東方宇宙觀寫實/虛構元素的辯證。

青春校園敘事一向是臺灣影視的重要類型,早期林清介的學生電影,一九八○年代諸多探索成長敘事的影像,至網路文學興起之後,知名網路作家如痞子蔡《第一次的親密接觸》、藤井樹《六弄咖啡館》、九把刀《等一個人咖啡》、《月老》等皆改編為電影。二○一一年九把刀的《那些年,我們一起追的女孩》更掀起全民「那些年」的懷舊情懷,鏡頭下熟悉的校園景像,傳統書店,佐以淡淡苦澀戀情。升學主義下的苦悶學子,火車、考卷、制服是小鎮青少年的共同記憶。二○二五年韓國改編為電影《妳是我眼中的蘋果》(You Are the Apple of My Eye),如同近年的《想見你》,臺灣故事登上國際舞台,轉譯為在地版本的青春紀事。

懸疑推理類型則以緊湊的情節與心理描寫,在近年嶄露頭角。臥斧、李桐豪等人的小說改編後不僅保留原著的懸疑氛圍,更透過影像語言強化敘事節奏與視覺衝擊,吸引新世代的目光。此類型的興起,反映出觀眾對複雜敘事結構與心理層次的高度興趣,也顯示臺灣影視在類型多樣性上的積極探索。

整體而言,小說改編影視不僅是文本的轉譯,更是文化意識的再生與重構。近年複合更多元素的類型片正衍生滋長,有結合民間傳說的恐怖片,如《粽邪》揉雜民俗文化及校園鬼故事;有犯罪推理的變形,如《誰是被害者》融合鑑識科學、懸疑推理及女性復仇等。因應時代語境與觀眾需求而產生新的敘事形式,成為文化流動中不可忽視的創作力量。

近年盛行以臺灣文史作為故事腳本,轉譯為影視、漫畫、電玩遊戲、舞臺展演等跨媒介創作。最初以電玩形式推出的《返校》,改編為電影,再延伸至電視劇,並衍生出小說等文本。融合白色恐怖、校園禁忌與祕密戀情等主題,在不同媒介中展現出各自的敘事張力與情感深度。如同亨利.詹金斯(Henry Jenkins)提出「跨媒介敘事」(trans-media),不同媒介講述同一個敘事世界裡的不同故事,它們之間互相指涉、彼此補充。通過文字、影像、電玩、AR/VR虛擬實境、音樂、表演藝術等不同載體,邀請讀者與觀眾參與想像世界,共同完成一場華麗冒險。

社會寫真與鄉土地景文學改編常聚焦於不同階層與多元議題,展現臺灣社會的複雜面貌。一九八○年代街頭運動衝撞出各種議題,如族群、階級、性別等,一九八六年電影《孽子》及二○○三年同名電視劇,即再現解嚴前臺北新公園的同志文化圈。陳玉慧《徵婚啟事》曾改編為同名電影(一九九九)、舞臺劇(二○一○)和電視劇(二○一四),剖析現代婚戀結構下,追逐名利又寂寞不安的臺北男女百態。

以林立青的非虛構散文《做工的人》為例,改編成電視劇後,描繪一群終日勞動、卻無力購買自己親手搭建房屋的工人。他們懷抱發財夢,以幽默詼諧的語調展現樂天性格,卻也不掩令人鼻酸的現實困境。《你的孩子不是你的孩子》則源自吳曉樂探討教育議題的散文。每集皆以青少年視角切入,揭露升學壓力下扭曲的親子關係與心理狀態,反映教育制度的深層影響。近期的《八尺門的辯護人》則以基隆漁工與外籍移工為核心,融合犯罪懸疑與律政劇元素,將新住民的生活處境,以及法庭上公平正義的追求搬上螢幕。透過這些改編作品,文學得以延伸至更廣泛的觀眾群,也讓社會議題透過影像敘事,引發更深刻的共鳴與反思。

鄉土是鏡頭重要凝視對象之一。鍾肇政《魯冰花》敘寫客家庄小姊弟成長故事,改編電影以新竹關西客家庄的茶園風光為主要場景。張毅小說《源》曾改編為同名電影及電視劇,講述苗栗後龍溪流域出磺坑開採臺灣第一桶石油的事蹟。李喬《寒夜三部曲》改編為電視劇《寒夜》及《寒夜續曲》,呈現苗栗山區的地景風貌,描述客家人胼手胝足開闢荒地的故事。電影《一八九五》亦改編自李喬作品《情歸大地》,展現客家義勇軍硬頸不畏日本強權的精神,再現竹苗山區及北埔天水堂,連結個人情感、家族綿延及國族興亡等議題。

在現代化、工業化與資本主義浪潮下,許多傳統產業逐漸消逝,地域文化也面臨危機。透過影像語言重新詮釋文史素材,不僅可以重塑敘事空間,也連結地方情感,使消散的記憶得以活化。陳坤厚改編蕭麗紅的《桂花巷》,小說藉由剔紅的一生流露傳統的禁錮與壓抑,電影再現南部大戶人家的禮教規範,以及沿海地區討海人生活。

中南部平原豐饒,是島嶼重要糧倉,農工小人物的生存困境常成為文學主題。改編自蔡素芬《鹽田兒女》的同名電視劇,重現鹽田地景風土,以及隨著產業變遷而落沒的農村景像。劉梓潔原著且自編自導的電影《父後七日》,以含笑帶淚、嬉笑怒罵情節對白,探看家族情感與殯葬文化,並穿插彰化田尾的花卉產業。電視劇《菸田少年》改編自吳錦發《閣樓》、《春秋茶室》、《秋菊》青春三部曲,強化美濃的菸田意象。這類改編不只是技術性的轉譯,更是深層的地域文化實踐。它讓文學的深度與影視的大眾性相互交融,創造出兼具文學性與體驗感的影視空間。

「飛閱文學地景」結合詩句與影像,每集邀請一位當代詩人朗讀詩作,將詩作中所談到的臺灣地景以空拍畫面呈現,並佐以名家書法疊印山川景致,嘗試透過互文性詮釋鄉土寫實與文學地景。「閱讀時光」系列改編現當代作品,如季季的《行走的樹》、廖玉蕙的《後來》、李維菁的《生活是甜蜜》、王定國的《妖精》,以電視電影的拍攝方式,強調細緻取鏡與人文關懷,這也是新世代影像創作者對臺灣文學文化的致敬與回應。

(未完待續)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價