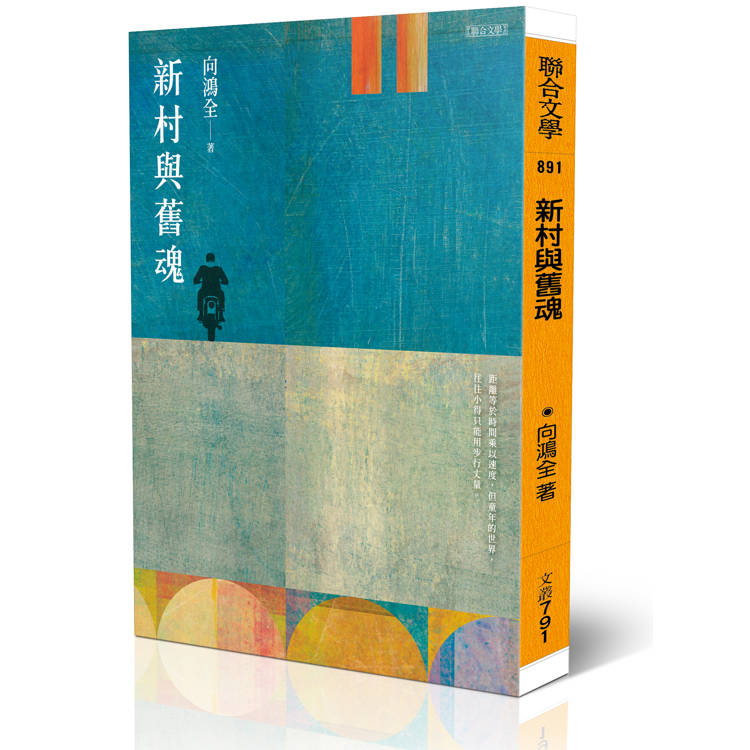

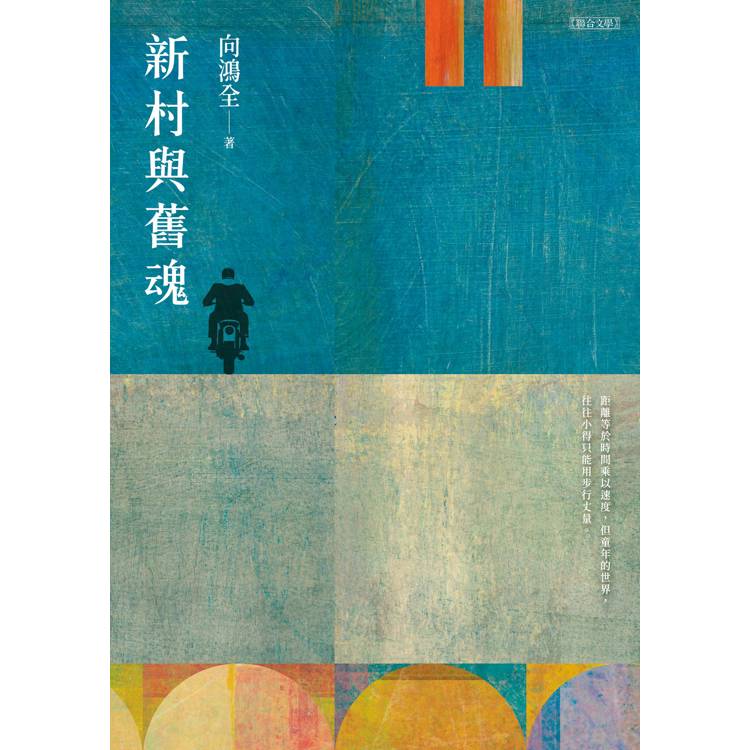

新村與舊魂

活動訊息

內容簡介

戰後移民第二代,追索一名軍人父親的功與冤

把被拆散的房屋、遺失的祖墳與沉默的人生

重新編織成一張托住記憶碎片的密網

「新村」是國家建設、軍事歷史與現代化的名詞,「舊魂」則是被迫遷徙的一代又一代:軍人、義士、移民與他們的子女。

鐵窗花、水井蓋、軍毯顏色與灰暗巷弄,拼貼出一整座「後眷村」的桃園感性地圖。眷村、舊址和故人雖已不在,但記憶仍在某個角落發出微光。

重塑歷史中面容漸趨模糊、或消失的人事和地景,父輩的功與冤,拆遷的房屋、遺失的舊址,編織成一張托住記憶碎片的密網。

在為赴台部隊興建的新村裡,有著不為人知的生命故事:一個抱著三太子神像討錢的少年,在新村拆遷後的空地上,聽見祖父的腳步聲與海上漂流的往事,明白自己既是被困在村子裡的影子,也是渴望走出去的孩子。

沒有摩托車的童年、被貼上「全色弱」標籤的視覺世界、父親短暫成為「英雄」卻終身背負冤屈,一路書寫延伸至一段軍事史祕辛。

向鴻全:在眷村早已拆遷、昔人已遠的時代,我們仍然能夠從生活週遭新的或舊的環境、心靈的投影、記憶的迷宮中,重新找到時空的門,透過這部作品形成的鑰匙,在每一個桃園的現場,都能開啟一道自由穿越過去和現在的門;而面對曾經受傷的土地和心靈,我知道理性、知識、經驗、技術和科技,應該是能夠帶來改變最有力量的工具,但那些陰暗、潮濕、陳舊、甚至帶著腐朽氣味的記憶現場,卻是感性最先抵達的所在,所以這也是將這本書命名為《新村與舊魂》的起緣和想法。

把被拆散的房屋、遺失的祖墳與沉默的人生

重新編織成一張托住記憶碎片的密網

「新村」是國家建設、軍事歷史與現代化的名詞,「舊魂」則是被迫遷徙的一代又一代:軍人、義士、移民與他們的子女。

鐵窗花、水井蓋、軍毯顏色與灰暗巷弄,拼貼出一整座「後眷村」的桃園感性地圖。眷村、舊址和故人雖已不在,但記憶仍在某個角落發出微光。

重塑歷史中面容漸趨模糊、或消失的人事和地景,父輩的功與冤,拆遷的房屋、遺失的舊址,編織成一張托住記憶碎片的密網。

在為赴台部隊興建的新村裡,有著不為人知的生命故事:一個抱著三太子神像討錢的少年,在新村拆遷後的空地上,聽見祖父的腳步聲與海上漂流的往事,明白自己既是被困在村子裡的影子,也是渴望走出去的孩子。

沒有摩托車的童年、被貼上「全色弱」標籤的視覺世界、父親短暫成為「英雄」卻終身背負冤屈,一路書寫延伸至一段軍事史祕辛。

向鴻全:在眷村早已拆遷、昔人已遠的時代,我們仍然能夠從生活週遭新的或舊的環境、心靈的投影、記憶的迷宮中,重新找到時空的門,透過這部作品形成的鑰匙,在每一個桃園的現場,都能開啟一道自由穿越過去和現在的門;而面對曾經受傷的土地和心靈,我知道理性、知識、經驗、技術和科技,應該是能夠帶來改變最有力量的工具,但那些陰暗、潮濕、陳舊、甚至帶著腐朽氣味的記憶現場,卻是感性最先抵達的所在,所以這也是將這本書命名為《新村與舊魂》的起緣和想法。

目錄

【自序】擰揉一張托住記憶碎片的密網

我的摩托車心靈小史

人生辨色憂患始

富台,哪吒

刺青時代

鄉關處處

塵土,細沙,與鋼:地層下的桃園

屬於龍岡的內在英雄旅程

京畿戌守:忠誠的複寫

鴿子與鐘錶匠

「新村」與「舊魂」:記一位外省軍人在龍岡眷村的移動史

河流過的文學記憶:記臺灣文學巡禮之老街溪文學漫走

估衣與命書

島中之島:霄裡與兩個社子

【附錄】浮出地表的桃園文學

【附錄】兩個世代的巨人想像:讀黃春明老師「巨人的眼淚」有感

【附錄】科學怪人:現代的普羅米修斯

我的摩托車心靈小史

人生辨色憂患始

富台,哪吒

刺青時代

鄉關處處

塵土,細沙,與鋼:地層下的桃園

屬於龍岡的內在英雄旅程

京畿戌守:忠誠的複寫

鴿子與鐘錶匠

「新村」與「舊魂」:記一位外省軍人在龍岡眷村的移動史

河流過的文學記憶:記臺灣文學巡禮之老街溪文學漫走

估衣與命書

島中之島:霄裡與兩個社子

【附錄】浮出地表的桃園文學

【附錄】兩個世代的巨人想像:讀黃春明老師「巨人的眼淚」有感

【附錄】科學怪人:現代的普羅米修斯

序/導讀

【自序】擰揉一張托住記憶碎片的密網

做為一個桃園市民,我很幸運有機會在教學、研究和創作中,愈來愈能和自己的出生和成長的地方有緊密的連結,這在我年輕時夢想遷徙、流浪甚至放逐的心情很不同,這些彷彿就像迴力鏢,初始丟得愈用力愈遠,那回返的速度和力量也愈大,我甚至從來沒有想過,書寫桃園的過程,竟然和書寫自己的內心如此相近。

經過數本創作和各種研究專案和計畫的磨練,我似乎漸漸累積了能量,也因為進入中年,那些因為年輕時的迷惘、忌憚、羞愧和膽怯的心,好像也不像過去那樣完全地控制我,讓我想再一次挑戰心中一直想完成的故事——那是為自己父親辯誣和洗冤,也是為他們那一代同樣背負著各種罪苦負痛,終其一生無法為自己辯護的悲情。

曾經我擔心究竟該怎麼完成或如何靠近那個故事,那是一次臺灣軍事史上最接近軍事政變的企圖,或者是一個鬧劇、一則屬於國家與政治權力的隱喻,無論如何,我那當時仍是低階軍官的父親,在這個事件中成為一個英雄,這也是他最自豪的人生經驗,在他那淒苦歲月中,成為他最驕傲的回憶。

我希望把這件父親最驕傲的事,與他最哀痛悲苦的冤屈,擰揉、編織成一張身世的網,當然這張網不會只有父親生命經驗,還有桃園在地諸多記憶和聲音,能夠成為接納收藏記憶碎片的密網。

我曾經想把這些已被重複過無數次的經驗和事件,以非虛構的方式呈現,但因為那可能會涉及諸多重要的人,而厚道如父親,應該不會允許我在作品中揭露任何可能帶來傷害的故事。所以,我想要以一位外省第二代的身分,從這本作品中關於父親的行跡、和那些已經離開眷村的老兵或孩子們,他們後來發生什麼事、去到什麼地方,來具體而微地呈現這則事件給這些人帶來的影響。

王德威教授曾提出「後遺民」(post-loyalist)一詞,希望重新檢視「遺民」這一中國文學史與文化記憶中的關鍵身分,並將其延伸到現代與當代華語文學的脈絡之中。「遺民」原指明亡後不仕清的士人,他們以書寫、隱居、守節的姿態,表現對亡國的哀悼與文化的守護。王德威教授認為,這樣一種「遺民」精神,其實超越了特定的朝代變遷,並且反覆出現在近現代以降華語文學的種種流離、失落與見證之中。於是,「後遺民」便成為他思考現代華文敘事的一個核心隱喻與批評框架。

在王德威教授的論述中,「後遺民」不僅指歷史上那些承接「遺民」文化精神的文人和群體,更是一種歷史創傷與文化延續的修辭狀態。它標誌著一種「無法回返」的時間感——過去早已逝去,未來如何還未明,而個體仍在斷裂與追憶之間尋找自我位置。這種存在狀態,從清末民初的知識份子、流亡的國族作家,到當代離散華人的文學創作中,皆可見其影子。近代中國的現代性是伴隨著失落、流亡與創傷而展開,與西方啟蒙理性的進步史觀不同,中國現代文學往往以失落為起點,藉由回望與追憶來重建文化主體。這種書寫姿態與明清之際的遺民情懷遙相呼應,但在「後遺民」的語境中,它被轉化為一種跨時代的文化姿態——作者們不再只是哀悼亡國,而是在面對民族、政權、語言與記憶的多重崩解時,重新發明敘事與生存的方式。因此,「後遺民」不僅是「忠誠之後」的身分,更是一種對「忠誠」本身的反思與解構,我在書寫過程中,也對於這樣的遭遇所帶來的生命故事感到哀傷和不捨。

所以我想借用與挪用王德威教授的「後遺民寫作」的概念,想藉由這本書,表達「後眷村」時代的後遺民心情,在眷村早已拆遷、昔人已遠的時代,我們仍然能夠從生活週遭新的或舊的環境、心靈的投影、記憶的迷宮中,重新找到時空的門,透過這部作品形成的鑰匙,在每一個桃園的現場,都能開啟一道自由穿越過去和現在的門;而面對曾經受傷的土地和心靈,我知道理性、知識、經驗、技術和科技,應該是能夠帶來改變最有力量的工具,但那些陰暗、潮濕、陳舊、甚至帶著腐朽氣味的記憶現場,卻是感性最先抵達的所在,所以這也是將這本書命名為《新村與舊魂》的起緣和想法。

謝謝桃園市文化局的出版補助,讓這本書有機會完成,謝謝聯合文學昭翡總編的支持,也謝謝桃園的作家老師文友們的鼓勵,讓這片土地有了更多文學的養分。

做為一個桃園市民,我很幸運有機會在教學、研究和創作中,愈來愈能和自己的出生和成長的地方有緊密的連結,這在我年輕時夢想遷徙、流浪甚至放逐的心情很不同,這些彷彿就像迴力鏢,初始丟得愈用力愈遠,那回返的速度和力量也愈大,我甚至從來沒有想過,書寫桃園的過程,竟然和書寫自己的內心如此相近。

經過數本創作和各種研究專案和計畫的磨練,我似乎漸漸累積了能量,也因為進入中年,那些因為年輕時的迷惘、忌憚、羞愧和膽怯的心,好像也不像過去那樣完全地控制我,讓我想再一次挑戰心中一直想完成的故事——那是為自己父親辯誣和洗冤,也是為他們那一代同樣背負著各種罪苦負痛,終其一生無法為自己辯護的悲情。

曾經我擔心究竟該怎麼完成或如何靠近那個故事,那是一次臺灣軍事史上最接近軍事政變的企圖,或者是一個鬧劇、一則屬於國家與政治權力的隱喻,無論如何,我那當時仍是低階軍官的父親,在這個事件中成為一個英雄,這也是他最自豪的人生經驗,在他那淒苦歲月中,成為他最驕傲的回憶。

我希望把這件父親最驕傲的事,與他最哀痛悲苦的冤屈,擰揉、編織成一張身世的網,當然這張網不會只有父親生命經驗,還有桃園在地諸多記憶和聲音,能夠成為接納收藏記憶碎片的密網。

我曾經想把這些已被重複過無數次的經驗和事件,以非虛構的方式呈現,但因為那可能會涉及諸多重要的人,而厚道如父親,應該不會允許我在作品中揭露任何可能帶來傷害的故事。所以,我想要以一位外省第二代的身分,從這本作品中關於父親的行跡、和那些已經離開眷村的老兵或孩子們,他們後來發生什麼事、去到什麼地方,來具體而微地呈現這則事件給這些人帶來的影響。

王德威教授曾提出「後遺民」(post-loyalist)一詞,希望重新檢視「遺民」這一中國文學史與文化記憶中的關鍵身分,並將其延伸到現代與當代華語文學的脈絡之中。「遺民」原指明亡後不仕清的士人,他們以書寫、隱居、守節的姿態,表現對亡國的哀悼與文化的守護。王德威教授認為,這樣一種「遺民」精神,其實超越了特定的朝代變遷,並且反覆出現在近現代以降華語文學的種種流離、失落與見證之中。於是,「後遺民」便成為他思考現代華文敘事的一個核心隱喻與批評框架。

在王德威教授的論述中,「後遺民」不僅指歷史上那些承接「遺民」文化精神的文人和群體,更是一種歷史創傷與文化延續的修辭狀態。它標誌著一種「無法回返」的時間感——過去早已逝去,未來如何還未明,而個體仍在斷裂與追憶之間尋找自我位置。這種存在狀態,從清末民初的知識份子、流亡的國族作家,到當代離散華人的文學創作中,皆可見其影子。近代中國的現代性是伴隨著失落、流亡與創傷而展開,與西方啟蒙理性的進步史觀不同,中國現代文學往往以失落為起點,藉由回望與追憶來重建文化主體。這種書寫姿態與明清之際的遺民情懷遙相呼應,但在「後遺民」的語境中,它被轉化為一種跨時代的文化姿態——作者們不再只是哀悼亡國,而是在面對民族、政權、語言與記憶的多重崩解時,重新發明敘事與生存的方式。因此,「後遺民」不僅是「忠誠之後」的身分,更是一種對「忠誠」本身的反思與解構,我在書寫過程中,也對於這樣的遭遇所帶來的生命故事感到哀傷和不捨。

所以我想借用與挪用王德威教授的「後遺民寫作」的概念,想藉由這本書,表達「後眷村」時代的後遺民心情,在眷村早已拆遷、昔人已遠的時代,我們仍然能夠從生活週遭新的或舊的環境、心靈的投影、記憶的迷宮中,重新找到時空的門,透過這部作品形成的鑰匙,在每一個桃園的現場,都能開啟一道自由穿越過去和現在的門;而面對曾經受傷的土地和心靈,我知道理性、知識、經驗、技術和科技,應該是能夠帶來改變最有力量的工具,但那些陰暗、潮濕、陳舊、甚至帶著腐朽氣味的記憶現場,卻是感性最先抵達的所在,所以這也是將這本書命名為《新村與舊魂》的起緣和想法。

謝謝桃園市文化局的出版補助,讓這本書有機會完成,謝謝聯合文學昭翡總編的支持,也謝謝桃園的作家老師文友們的鼓勵,讓這片土地有了更多文學的養分。

試閱

富台,哪吒

「風吹來的砂 落在悲傷的眼裡 誰都看出我在等你╱風吹來的砂 堆積在心裡 是誰也擦不去的痕跡╱風吹來的砂 穿過所有的記憶 誰都知道我在想你╱風吹來的砂 冥冥在哭泣 難道早就預言了分離」

——黃鶯鶯〈哭砂〉*

我說那尊太子爺會跟我說話。

晚上在車站後面的小巷,我點起半截香,拿著神像擺在路邊紙箱上,嘴裡喃喃念著:「太子爺保佑,讓我今天能混口飯吃。」太子爺神像的眼神閃著紅光,那是被用打火機燒過後留下的塑膠融痕。這尊神像原本是別人丟棄的,記得母親曾說,他們曾經沈迷「大家樂」,那時每個人都在拜太子爺囝仔神、土地公,夢想神明給予幾個號碼,可以中幾顆星然後就能一夕致富。無奈後來很多人因為簽賭失敗、明牌失靈,就把神像丟棄在路邊巷弄間,尤其是棄置或無人看守的小廟或神壇。但我知道,那是太子爺給我的信號——我從廟裡撿回來,用牙刷把灰塵擦乾淨,每天帶著它四處走。人們都說我是詐騙的孩子,騙香油錢,騙愛心錢,可我說那是「代神出征」。

我要幫三太子走出富台新村,幫那裡的遊魂找到回家的路。

富台新村早就拆了。那片土地先變成停車場,又變成建案,但我一直聽見裡面有人。晚上我會聽到竹竿碰撞的聲音、拖鞋在水泥地板上滑過的聲音、有人在廚房切蘿蔔的聲音。沒有人相信我,他們說那是幻聽。可我知道,那是祖父的聲音,還留在空氣裡。

我沒有念完國中。老師說我脾氣太暴躁,沒救了,還說我是怪胎,要我輟學。母親對他們說我出去工作了,其實我什麼也沒做,只是和幾個朋友躲在廢鐵屋裡抽菸、打遊戲,或者拿著神像坐在馬路邊看人。我說神像也在看我。那雙泥塑的眼睛,好像看過塵世流轉的恩怨宿命,也知道我所有的事,包括那個我從沒見過的、照片中穿著草綠軍服,蹲踞在人群中,而那當中還有一面染了血的國旗。

我夢裡常見到他。那個穿著老舊軍服的男人,走在新村狹窄的巷弄裡,手裡提著破皮箱,裡面裝著照片、日記和沒用的證件。夢裡我不敢叫他,只敢遠遠地看著。他轉過身,樣子就像泛黃相片中大人的模樣,憂鬱滄桑,眼神?像是有著對世界巨大的疑問。那時我總會驚醒,滿身是汗;醒來時我第一句話總是問三太子,爺爺是不是還在那裡?

我不確定「那裡」是哪裡,也許是富台新村拆遷後那片被鏟平的土地,也許是我每天遊蕩的地方。那裡有一道無形的界線,我怎麼都跨不過。母親說算命的說我八字輕、多?難、註定運命不好,可是我覺得自己只是被困在一個透明的夢裡。每當夜深,我就對太子爺說話,其實那是對自己說:「我想走出去,但腳底黏著泥巴,我怎麼走都走不遠。」

三太子在我心裡不是遙遠的神,而是一個被大人世界誤會的孩子。那個從父母親骨肉中生出來、又親手毀滅自己身體的孩子,他拆骨還父,割肉還母,把自己交還天地。這故事我聽了好多遍,可是我知道那不是神話,那是某種我懂卻說不出的痛。我想,他那時應該沒有哭,只是覺得輕,就像我每次被警察抓去派出所,又被放出來時,走到路口感覺的空,那時彷彿有一種短暫的自由,像靈魂離開身體的自由。我也想像哪吒一樣,看看身體裡面是不是還有自己的名字。

有時我在夢裡聽見哪吒對我說話,那聲音不年輕也不老,像一陣風。「你不是神,但你是我。」我問他:「為什麼?」他說:「因為你也還沒長出自己的身體。」我不懂那句話的意思,但覺得悲傷。

有一天我走回富台新村的舊地,圍牆外是鐵絲網,裡面長滿雜草。我抱著神像坐在牆邊,風從背後吹過,像有人在低語。母親年輕時的樣子忽然浮現出來,她的頭髮綁在腦後,手裡洗著米。她曾對我說:「你爺爺那時候最會做木櫃,整個村子的櫃子都是他做的。」那時我不信,覺得只是母親記錯,可是現在我覺得,腳下的泥土裡,也許真的埋著那些木櫃的碎片。我低頭,看著懷裡的太子爺,覺得這尊神像的木頭味跟泥土味都讓我恍惚神遊。

那時我忽然想起母親還對我說過,你知道「富台」是什麼意思嗎?「那是為從富國島回台灣的人蓋的,那些年真是苦啊」,她說父母親從東北逃難,翻過十萬大山,千辛萬苦到了越南,結果到了部隊到了越南,卻被法軍解除武裝,甚至遭到軟禁。後來國軍與法軍協調,達成讓留越部隊借道越南,回到台灣。母親聽長輩說,那年海上風浪大得像要把人吞下去,船在黑夜裡漂流數天數夜,載著這支名為富台部隊、留守越南的國軍官兵,帶領的是黃杰將軍,人們稱他是「海上蘇武」,他帶著那些被遺忘的士兵和難民,從越南富國島出發,漂過南中國海,回到高雄港。那時船上有人哭著唱國歌,有人握著聖經,也有人默念佛號。他們以為回到了祖國,其實是來到另一個離散之地。後來,那些人被安置在台北、台南、台中、台東和中壢,並且建造起簡易的眷舍,叫「富台新村」——也是赴台、從富國島歸台的意思。那是爺爺來台後的第一個家。母親那次說完後就沒再提過,好像那段歷史是不能碰的易碎品,只要一碰就回不去了。

我低下頭,眼淚掉在泥地上。那不是為自己哭,也不是為祖父,而是為那個永遠無法離開村子的影子。那影子有祖父的手,有父親的沉默,也有我自己的懷疑。「是不是我們家的人都離不開這裡?」我問。太子爺在心裡又說話了,「走出不去是因為你沒有真的回來。」我不懂這句話,但覺得它像詛咒又讖語。我抬頭望著天上的電線,電線纏成亂結,像一張巨大的網。那是整個城市的神經,而我只是被卡在其中的一段纖維。

從那天起,我每天早晨都去廟口擦拭神像,我不再向人要錢,只是站在香爐前看升起的香煙。我看見爺爺從煙裡出來,背著木櫃往天上走。爺爺回頭對我笑,那笑容像哪吒重生的瞬間,那個用蓮花與靈珠重新成形的身體,在風中張開眼。我忽然明白,哪吒並不是死去的孩子,而是重新學會愛的孩子。

我低聲說:「我不要再騙錢了,我要幫太子爺修身體。」於是我開始撿廢棄的塑膠神像,用砂紙磨光,再塗上紅漆。有人笑我發瘋,但我說:「我要讓他們回來。」他們是誰?我自己也說不清。或許是神像、或許是祖父、或許是我。

那一天,我把修好的太子爺和其他神像排成一列,放在富台新村前的舊地上。陽光照耀下,紅漆的表面閃著奇妙的光。我忽然覺得那些神像都在呼吸,於是我對著祂們說:「對不起,」那聲音被風帶走,沒有回音。可是我心裡空空的。那晚我做夢,夢見自己變成一個孩子,背後飛著紅色寶綾,腳下踩著冒著火焰的風火輪。我飛起來,看見整個中壢像一張皺摺的地圖,每條路都通向一個曾經存在的村落。那些村落的屋頂發出微光,像鼓動著呼吸,有人對我說:「你可以回來了。」

我醒來時天已經亮了,看著懷裡的神像,覺得臉好像更乾淨了。我笑了,第一次沒有害怕。然後我抱著神像,走出富台新村的邊界。那條路底被新建案的廣告遮住,上面寫著:「富台首馥╱新都心╱永恆之地。」我走過去,覺得那幾個字像一場嘲諷,又像一個新的封神榜。我對自己說:「我就是哪吒。」哪吒不是神,而是一個不肯被名字框住的孩子。

風從四面八方吹來,遠方傳來廟會的鑼鼓聲,鑼鼓聲沉穩,像和心臟一起跳動,也像古老的呼喚,來自富台新村口那座歷史最久的土地公廟,那裡的香火百年沒斷過,聽說從越南回台時的老兵們,都會聚在廟口前說往事,爺爺一定也曾經坐在長板凳上,望著遠方思念故鄉吧。而原來廟旁一塊凌亂閑置的空地,如今也植起羅漢松,好像也在守護著這片土地,和曾經在這裡生活過的人。我也最常在這裡借香油錢,有時騙,有時求,土地公似乎從不生氣,只用那雙圓圓的眼看著我,像是早就知道我遲早會回來。

鑼鼓聲愈來愈近,我抱緊神像,低聲對自己說:「爺爺,我要走出去了。」然後我笑了。那笑裡有火,有風,也有一種尚未被理解的寬恕。

而那一刻,富台新村的土地在陽光下微微閃爍,像有什麼正在甦醒。

注:據說歌手黃鶯鶯也曾住在富台新村,故引用〈哭砂〉歌詞留住這段記憶。

「風吹來的砂 落在悲傷的眼裡 誰都看出我在等你╱風吹來的砂 堆積在心裡 是誰也擦不去的痕跡╱風吹來的砂 穿過所有的記憶 誰都知道我在想你╱風吹來的砂 冥冥在哭泣 難道早就預言了分離」

——黃鶯鶯〈哭砂〉*

我說那尊太子爺會跟我說話。

晚上在車站後面的小巷,我點起半截香,拿著神像擺在路邊紙箱上,嘴裡喃喃念著:「太子爺保佑,讓我今天能混口飯吃。」太子爺神像的眼神閃著紅光,那是被用打火機燒過後留下的塑膠融痕。這尊神像原本是別人丟棄的,記得母親曾說,他們曾經沈迷「大家樂」,那時每個人都在拜太子爺囝仔神、土地公,夢想神明給予幾個號碼,可以中幾顆星然後就能一夕致富。無奈後來很多人因為簽賭失敗、明牌失靈,就把神像丟棄在路邊巷弄間,尤其是棄置或無人看守的小廟或神壇。但我知道,那是太子爺給我的信號——我從廟裡撿回來,用牙刷把灰塵擦乾淨,每天帶著它四處走。人們都說我是詐騙的孩子,騙香油錢,騙愛心錢,可我說那是「代神出征」。

我要幫三太子走出富台新村,幫那裡的遊魂找到回家的路。

富台新村早就拆了。那片土地先變成停車場,又變成建案,但我一直聽見裡面有人。晚上我會聽到竹竿碰撞的聲音、拖鞋在水泥地板上滑過的聲音、有人在廚房切蘿蔔的聲音。沒有人相信我,他們說那是幻聽。可我知道,那是祖父的聲音,還留在空氣裡。

我沒有念完國中。老師說我脾氣太暴躁,沒救了,還說我是怪胎,要我輟學。母親對他們說我出去工作了,其實我什麼也沒做,只是和幾個朋友躲在廢鐵屋裡抽菸、打遊戲,或者拿著神像坐在馬路邊看人。我說神像也在看我。那雙泥塑的眼睛,好像看過塵世流轉的恩怨宿命,也知道我所有的事,包括那個我從沒見過的、照片中穿著草綠軍服,蹲踞在人群中,而那當中還有一面染了血的國旗。

我夢裡常見到他。那個穿著老舊軍服的男人,走在新村狹窄的巷弄裡,手裡提著破皮箱,裡面裝著照片、日記和沒用的證件。夢裡我不敢叫他,只敢遠遠地看著。他轉過身,樣子就像泛黃相片中大人的模樣,憂鬱滄桑,眼神?像是有著對世界巨大的疑問。那時我總會驚醒,滿身是汗;醒來時我第一句話總是問三太子,爺爺是不是還在那裡?

我不確定「那裡」是哪裡,也許是富台新村拆遷後那片被鏟平的土地,也許是我每天遊蕩的地方。那裡有一道無形的界線,我怎麼都跨不過。母親說算命的說我八字輕、多?難、註定運命不好,可是我覺得自己只是被困在一個透明的夢裡。每當夜深,我就對太子爺說話,其實那是對自己說:「我想走出去,但腳底黏著泥巴,我怎麼走都走不遠。」

三太子在我心裡不是遙遠的神,而是一個被大人世界誤會的孩子。那個從父母親骨肉中生出來、又親手毀滅自己身體的孩子,他拆骨還父,割肉還母,把自己交還天地。這故事我聽了好多遍,可是我知道那不是神話,那是某種我懂卻說不出的痛。我想,他那時應該沒有哭,只是覺得輕,就像我每次被警察抓去派出所,又被放出來時,走到路口感覺的空,那時彷彿有一種短暫的自由,像靈魂離開身體的自由。我也想像哪吒一樣,看看身體裡面是不是還有自己的名字。

有時我在夢裡聽見哪吒對我說話,那聲音不年輕也不老,像一陣風。「你不是神,但你是我。」我問他:「為什麼?」他說:「因為你也還沒長出自己的身體。」我不懂那句話的意思,但覺得悲傷。

有一天我走回富台新村的舊地,圍牆外是鐵絲網,裡面長滿雜草。我抱著神像坐在牆邊,風從背後吹過,像有人在低語。母親年輕時的樣子忽然浮現出來,她的頭髮綁在腦後,手裡洗著米。她曾對我說:「你爺爺那時候最會做木櫃,整個村子的櫃子都是他做的。」那時我不信,覺得只是母親記錯,可是現在我覺得,腳下的泥土裡,也許真的埋著那些木櫃的碎片。我低頭,看著懷裡的太子爺,覺得這尊神像的木頭味跟泥土味都讓我恍惚神遊。

那時我忽然想起母親還對我說過,你知道「富台」是什麼意思嗎?「那是為從富國島回台灣的人蓋的,那些年真是苦啊」,她說父母親從東北逃難,翻過十萬大山,千辛萬苦到了越南,結果到了部隊到了越南,卻被法軍解除武裝,甚至遭到軟禁。後來國軍與法軍協調,達成讓留越部隊借道越南,回到台灣。母親聽長輩說,那年海上風浪大得像要把人吞下去,船在黑夜裡漂流數天數夜,載著這支名為富台部隊、留守越南的國軍官兵,帶領的是黃杰將軍,人們稱他是「海上蘇武」,他帶著那些被遺忘的士兵和難民,從越南富國島出發,漂過南中國海,回到高雄港。那時船上有人哭著唱國歌,有人握著聖經,也有人默念佛號。他們以為回到了祖國,其實是來到另一個離散之地。後來,那些人被安置在台北、台南、台中、台東和中壢,並且建造起簡易的眷舍,叫「富台新村」——也是赴台、從富國島歸台的意思。那是爺爺來台後的第一個家。母親那次說完後就沒再提過,好像那段歷史是不能碰的易碎品,只要一碰就回不去了。

我低下頭,眼淚掉在泥地上。那不是為自己哭,也不是為祖父,而是為那個永遠無法離開村子的影子。那影子有祖父的手,有父親的沉默,也有我自己的懷疑。「是不是我們家的人都離不開這裡?」我問。太子爺在心裡又說話了,「走出不去是因為你沒有真的回來。」我不懂這句話,但覺得它像詛咒又讖語。我抬頭望著天上的電線,電線纏成亂結,像一張巨大的網。那是整個城市的神經,而我只是被卡在其中的一段纖維。

從那天起,我每天早晨都去廟口擦拭神像,我不再向人要錢,只是站在香爐前看升起的香煙。我看見爺爺從煙裡出來,背著木櫃往天上走。爺爺回頭對我笑,那笑容像哪吒重生的瞬間,那個用蓮花與靈珠重新成形的身體,在風中張開眼。我忽然明白,哪吒並不是死去的孩子,而是重新學會愛的孩子。

我低聲說:「我不要再騙錢了,我要幫太子爺修身體。」於是我開始撿廢棄的塑膠神像,用砂紙磨光,再塗上紅漆。有人笑我發瘋,但我說:「我要讓他們回來。」他們是誰?我自己也說不清。或許是神像、或許是祖父、或許是我。

那一天,我把修好的太子爺和其他神像排成一列,放在富台新村前的舊地上。陽光照耀下,紅漆的表面閃著奇妙的光。我忽然覺得那些神像都在呼吸,於是我對著祂們說:「對不起,」那聲音被風帶走,沒有回音。可是我心裡空空的。那晚我做夢,夢見自己變成一個孩子,背後飛著紅色寶綾,腳下踩著冒著火焰的風火輪。我飛起來,看見整個中壢像一張皺摺的地圖,每條路都通向一個曾經存在的村落。那些村落的屋頂發出微光,像鼓動著呼吸,有人對我說:「你可以回來了。」

我醒來時天已經亮了,看著懷裡的神像,覺得臉好像更乾淨了。我笑了,第一次沒有害怕。然後我抱著神像,走出富台新村的邊界。那條路底被新建案的廣告遮住,上面寫著:「富台首馥╱新都心╱永恆之地。」我走過去,覺得那幾個字像一場嘲諷,又像一個新的封神榜。我對自己說:「我就是哪吒。」哪吒不是神,而是一個不肯被名字框住的孩子。

風從四面八方吹來,遠方傳來廟會的鑼鼓聲,鑼鼓聲沉穩,像和心臟一起跳動,也像古老的呼喚,來自富台新村口那座歷史最久的土地公廟,那裡的香火百年沒斷過,聽說從越南回台時的老兵們,都會聚在廟口前說往事,爺爺一定也曾經坐在長板凳上,望著遠方思念故鄉吧。而原來廟旁一塊凌亂閑置的空地,如今也植起羅漢松,好像也在守護著這片土地,和曾經在這裡生活過的人。我也最常在這裡借香油錢,有時騙,有時求,土地公似乎從不生氣,只用那雙圓圓的眼看著我,像是早就知道我遲早會回來。

鑼鼓聲愈來愈近,我抱緊神像,低聲對自己說:「爺爺,我要走出去了。」然後我笑了。那笑裡有火,有風,也有一種尚未被理解的寬恕。

而那一刻,富台新村的土地在陽光下微微閃爍,像有什麼正在甦醒。

注:據說歌手黃鶯鶯也曾住在富台新村,故引用〈哭砂〉歌詞留住這段記憶。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價