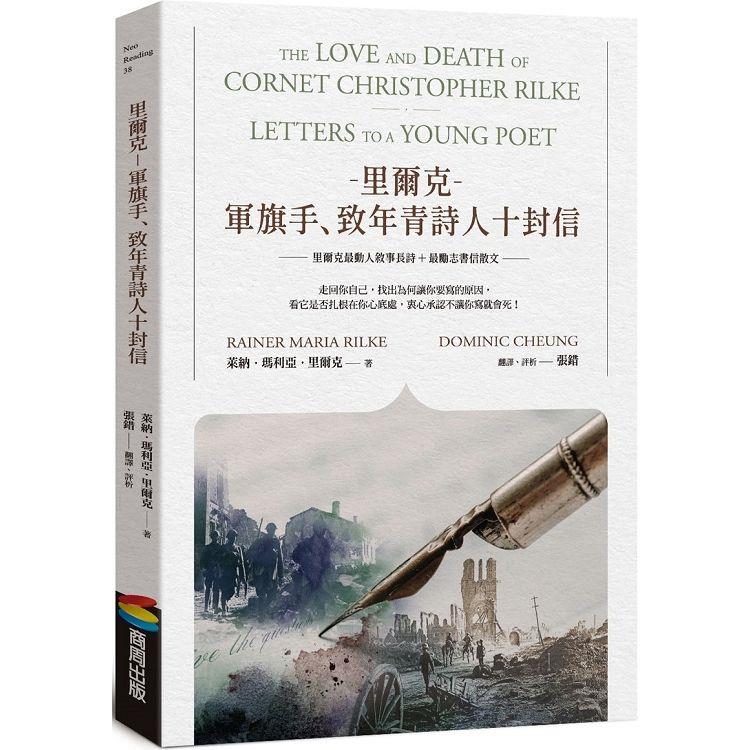

里爾克第一封信

1903年2月17日,巴黎

親愛的先生:

來信數日前才轉收到,要感謝你偉大的胸襟及信心──但我所能協助並不多,對批評更是外行,無法進入你的詩藝。每當我們嘗試進入一件藝術創作,批評的文字總是讓人感到挫敗,它們僅提供一些似是而非的可愛誤解。但世間諸事並非全如世人期待那麼可說可解,大部分文字無法進入不可說、不可解的空間,最不可說的(most unsayable)才是藝術品:它們的奧祕歷久恆存,長遠地和我們迅如朝露的生命在一起。

以此信上面意見作為前提,且讓我告訴你,寄來的詩並不自然,完全沒有個人風格,雖然有時它們以沉默開始,揭露一些詩人的個性趨向。我覺得最明顯的是最後一首「我的靈魂」,那裡可以看出你正在摸索屬於自己的語言與旋律。同樣在優美的「給里奧帕蒂」(To Leopardi)一詩裡,也具有與偉大寂寞詩人精神契合的質素。但是所有詩作,即使是這樣兩首詩,依然無法各自成為一個完整單元。隨著你這封言詞懇切的來信,更讓我在閱讀時發現各種不同缺陷,無法在此一一特別指出。

你問你的詩寫得好不好?你問我,同樣也曾問過別人。你把詩作投給一些雜誌,把它們和其他人詩作比較,某某編輯退了稿,你不服氣。現在(因你問我意見),我就告訴你應怎樣做:立即停止所有這一切,你是在往外看,做無論如何也不應做的事。無人可以幫助你或給你出主意,是的,沒有一個人,唯一辦法是:走回你自己,找出為何讓你要寫的原因,看它是否扎根在你心底處,衷心承認不讓你寫就會死!最重要是在最靜寂夜晚,問自己究竟需要寫否?挖掘入自己深處去找出答案,假如是肯定的,假如能用簡單有力的「我一定」(I must)面對這嚴肅問題,那麼就全力把生命投入這嚴肅問題,整個生命最瑣碎無味時刻,都應是對「我必須」的回應和見證。

然後接近自然(Nature),像從來沒有人接近過那樣,說出眼中所見,心中所感,所愛所失。不要寫情詩,先避免那些普遍流行的爛熟題材,因為要把它們寫好其實是最困難的,要寫好它們必須有運用各種優秀傳統的龐大成熟思維,所以不要引用那些陳腔濫調了,去找尋日常生活所帶來給你的,描述你的苦痛與欲望,往昔的思潮與對某種美的信念──用愛、平靜、誠懇、謙遜來表達自己對周遭事物、夢境意象與記憶物體的感覺。假如生活乏善可陳,不要埋怨它,怨你自己,告訴自己還不是一個擁有呼喚未來幸福能力的詩人。因為對創造者言,並不存在著貧窮或貧乏冷淡的問題。即使你被關在獄中與世隔絕──難道你就不再擁有你的童年,這冠冕堂皇的財富,記憶的藏寶庫嗎?把注意力放遠一點,試圖把龐大沉澱的往事提取出來,你的性格會更堅強,孤絕會更遼闊,那麼過往的喧擾不過如紅塵滾滾,如今不會擾亂你的心思。這種轉入自己內在世界呈現出來的詩,就不需要和人詢問這是否是好詩,是否迎合某些雜誌興趣,因你已在詩作看到自己的可愛渾然天成,在生命的片段與聲音中。一件藝術品,只有在「必須」下產生出來才是好的,也就是它是否從存在根源誕生的這個判斷,就是對藝術作品唯一的評價。因此,親愛的先生,除了上面所說的之外,我別無建議。走向自己內心吧,試探生命深度直到它的源頭,就會發現是否「我一定」要創作?坦然接受它,不用去懷疑,也許它就帶往你成為一名藝術家。接受這加諸於你的命運吧,承擔它的重負與偉大,連外邊有什麼報酬也不需要問。創造者一定有完整的自我世界,且因為自己找到的一切,可以和自然連結。

也許經此自我探索及內在孤寂之後,你可能就放棄做詩人的念頭了(像我曾說過,如果覺得一個人不寫作也可活著,乾脆不要去嘗試)。即使如此,我要求你做的內省功夫也不會白費,你的生命從此找到方向,美滿豐足,廣闊無垠,充滿我的祝福。

還要給你說些什麼呢?一切對我來說自然而然,僅想勸你在整個成長過程安靜肅穆,不要魯莽向外看,期待外面能解答那些只能在你自己的最靜寂時刻才能回答的問題。

你信中提及荷拉錫教授令我快慰,多年來我一直保留對這位和藹學者的尊敬,也請你轉達我的敬意,很難得他還記得我,我很感激。

隨信附回你寄來詩作,再次感謝你對我偉大誠摯的信任,而我也盡傾所知誠實回答,好讓我這個陌生人值得你真正的信任。

忠誠與熱烈關懷的

萊納.瑪利亞.里爾克

*評析:

1. 起因:

1902 年晚秋,維也納自治新城區(Wiener-Neustadt)的德勒斯安軍事學校(Theresian Military Academy)學員卡卜斯(Franz Xaver Kappus)正在校園一棵老栗樹下讀著奧地利詩人萊納.瑪利亞.里爾克(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)的詩集,剛巧被軍校神職人員荷拉錫神父(chaplain Franz Horacek, 1851-1909, a catholic priest)路過看到,這位神父教授十五年前曾在聖波亭(Sankt-Polten)另一所初級軍事學校教過里爾克,拿來一看是里爾克寫的,十分高興要介紹他們認識。卡卜斯於1903年2月收到里爾克自巴黎第一封回信後,便開始長達五年(1903-1908)的通信,於1903-1904的一年間共寫有九封信,只有第十封寫於1908年。

1929年卡卜斯把里爾克寫給他十一封信的十封交德國萊比錫的島嶼出版社(Insel Verlag)結集為德文版《給青年詩人的信》(Briefe an einen jungen Dichter),並附一篇簡短「前言」,交代就讀軍事學校矛盾心情及從事創作與人生指向。

那年他19歲,佩服里爾克五體投地,里爾克27歲,老氣橫秋從各方面解說詩的「不可說」奧祕及完成,在第一封回信裡,他婉拒評說卡卜斯附寄的詩,指出詩不在於寫什麼,而是為何而寫,「找出為何讓你要寫的原因,看它是否扎根在你心底處,衷心承認不讓你寫就會死!最重要是在最靜寂夜晚,問自己究竟需要寫否?挖掘入自己深處去找出答案,假如是肯定的,假如能用簡單有力的『我一定』(I must)面對這嚴肅問題,那麼就全力把生命投入這嚴肅問題,整個生命最瑣碎無味時刻,都應是對『我必須』的回應和見證。」

卡卜斯當年出版里爾克德文的十封信沒有附上他自己的去信,原因應該很簡單,像他在「前言」最後一段說的:「當一個偉大獨特人物在說話,小人物就應緘默。」(Where a great, unique man speaks, lesser men can only fall silent.)但是我們要注意,里爾克信內提到的反諷(irony)、性(sex)、不懂分寸的親人(uncomprehending relatives)和對上帝的失落(loss of a sense of God)等話題,都是卡卜斯首先提出由里爾克發揮回答,所以並未完全算是緘默閉口。此外,這本德文書信集出版與島嶼出版社的態度也有關係,出版社從來沒有把這些書信看作是里爾克個人創作,雖然與同在1929年里爾克其他卷帙浩繁書信集出版,但並未放在一起當作重量級作品推出,而被放在另一批流行刊物售賣,人情冷暖,莫過於此。

從此以後,此書卻是洛陽紙貴,成為閱讀里爾克的必讀作品,各種語言譯本不斷推出,鞏固里爾克在十封信內的權威聲音,大家也不在意卡卜斯,相信他的去信早已遺失,或是里爾克在歐洲遷徙各地,沒有留存一個17 歲年輕人寫給他真誠狂熱信件。

一直到2017 年,德國學者翁格勞布(Erich Unglaub)發現卡卜斯的信件一直藏在里爾克家族檔案,遂於2019年首次把倆人書信放在一起出版德文版(Briefe an einen jungen Dichter -- Mit den Briefen von Franz Xaver Kappus, Wallstein Verlag, 2019);2021 年美國學者達邁‧ 希爾斯(Damion Searls) 出版了英譯本(Letters to a Young Poet -- With the Letters to Rilke from the “Young Poet”, Liveright, 2012)。據傳卡卜斯於1953 年10 月20 日曾把里爾克給他的這批書信拍賣出去,得1,850 馬克,目的是幫忙里爾克女兒露芙(Ruth)在戰後的貧乏生活處境,拍賣得主傳為美國人,自後便無人得睹這些信件,不知翁格勞布教授在里爾克家族檔案裡同時得睹里爾克寫給卡卜斯的書信否?是否美國買主後來物歸原主?但可以肯定,他看到了卡卜斯的真跡書信。

⋯⋯(未完)

商品評價