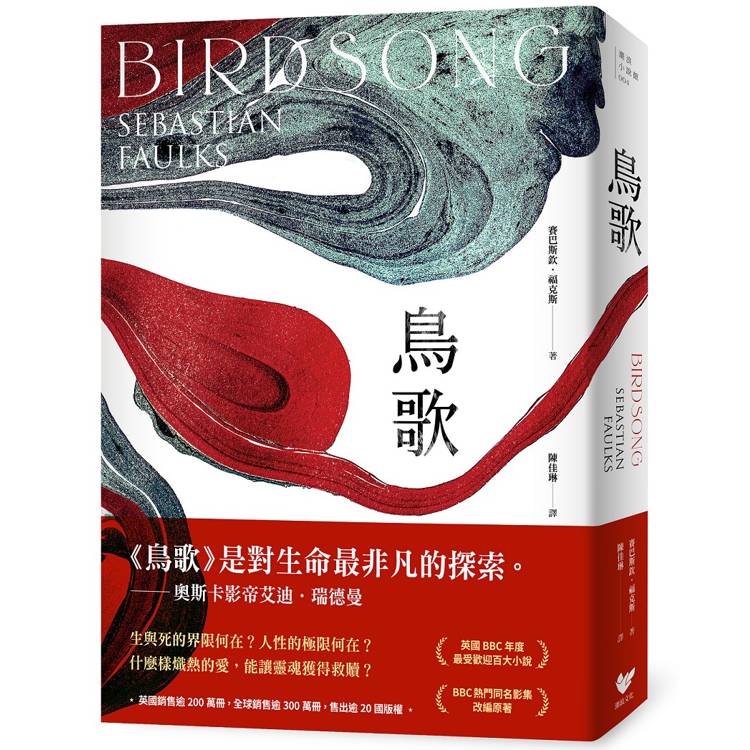

鳥歌:關於愛與救贖的故事【奧斯卡影帝艾迪.瑞德曼主演熱門同名影集改編原著,暢銷作家賽巴斯欽.福克斯經典代表作】

Birdsong

英國BBC年度最受歡迎百大小說。一段因戰爭而消逝的戀曲,跨越三代的世紀之謎即將破土而出

活動訊息

內容簡介

《鳥歌》是對生命最非凡的探索。——奧斯卡影帝艾迪.瑞德曼

生與死的界限何在?人性的極限何在?

什麼樣熾熱的愛,能讓靈魂獲得救贖?

英國BBC年度最受歡迎百大小說★BBC熱門同名影集改編原著

英國銷售逾200萬冊,全球銷售逾300萬冊,售出20國版權

奧斯卡影帝艾迪.瑞德曼主演影集同名小說,暢銷作家賽巴斯欽.福克斯經典代表作

繁體中文版,重磅上市

一段因戰爭而消逝的戀曲,跨越三代的世紀之謎即將破土而出——

令人難以抗拒的美麗作品——美國《紐約客》

過去數十年最好的小說之一——英國《週日郵報》

★榮獲西班牙薩拉戈薩市小說獎、英法協會文學獎

★入圍義大利書報亭文學獎、俄羅斯托爾斯泰和平獎

★《紐約客》《紐約時報》《洛杉磯時報》《今日報》《衛報》《觀察家報》《每日郵報》《週日郵報》《週日快報》《週日電訊報》《泰晤士報文學副刊》《旁觀者》《蘇格蘭人》等國際媒體聯合推薦

英國小說家賽巴斯欽.福克斯(Sebastian Faulks)以法國三部曲系列聞名,其中以《鳥歌》最廣為人知,並創下多項銷售紀錄,躋身當代最具代表性的英國小說家之列,被媒體讚譽為「具有罕見的文學天賦」(《文學評論》)、「這一代最令人印象深刻的小說家之一」(《週日電訊報》)。

《鳥歌》的故事橫跨三代,氣勢磅礡。內容描述一名英國青年史蒂芬因寄宿法國豪宅而與女主人伊莎貝爾日久生情;第一次世界大戰爆發,史蒂芬的戀情隨之夭折,生活也陷入了天翻地覆的轉變。時光荏苒,時隔半個世紀,史蒂芬的外孫女伊莉莎白對外公的戰爭經歷感到好奇展開尋根之旅,卻意外揭開了塵封數十年的祕密。全書分別從一九一〇年史蒂芬及一九七八年伊莉莎白的角度敘述,運用雙線交錯的手法,為故事增添戲劇性,也帶入不少讓人省思的議題。

故事以一戰為背景,福克斯以大量的史料與考據為奠基,透過主角在地道及戰壕的經歷,逼真還原了血腥的西線戰場。故事中採用大量的獨白及對話,讓人彷彿重臨戰爭現場,重新檢視戰爭對軍人遺留下的創傷,更突顯對於生死議題的思索,被視為當代戰爭小說的典範。其聚焦於士兵心理及精神狀態的細膩刻劃,亦令《鳥歌》成為戰爭心理書寫的翹楚之一。尤其福克斯在不同章節變換敘事角度,運用大量的內在獨白、對話,深刻呈現人物性格及內在衝突,情感十分強烈。寫實的風格及刻劃人物的功力,讓眾多書評認為可與法國名家左拉與英國文豪哈代媲美。

有學者指出《鳥歌》的意義在於,福克斯證明了「過去可以恢復,密碼可以被破解;歷史能為當代增添意義。歷史的局限性可以克服,過去的承諾可以實現,因為我們知道,歷史的創傷可以被治癒。」本書對戰壕裡生與死的景象進行了生動且令人震撼的描述,故事轉折及人物情感描繪也讓人折服,諸多媒體與書評表示本書令人聯想到伊恩.麥克尤恩的《贖罪》(Atonement)與麥可.翁達傑的《英倫情人》(The English Patient)。

生與死的界限何在?人性的極限何在?

什麼樣熾熱的愛,能讓靈魂獲得救贖?

英國BBC年度最受歡迎百大小說★BBC熱門同名影集改編原著

英國銷售逾200萬冊,全球銷售逾300萬冊,售出20國版權

奧斯卡影帝艾迪.瑞德曼主演影集同名小說,暢銷作家賽巴斯欽.福克斯經典代表作

繁體中文版,重磅上市

一段因戰爭而消逝的戀曲,跨越三代的世紀之謎即將破土而出——

令人難以抗拒的美麗作品——美國《紐約客》

過去數十年最好的小說之一——英國《週日郵報》

★榮獲西班牙薩拉戈薩市小說獎、英法協會文學獎

★入圍義大利書報亭文學獎、俄羅斯托爾斯泰和平獎

★《紐約客》《紐約時報》《洛杉磯時報》《今日報》《衛報》《觀察家報》《每日郵報》《週日郵報》《週日快報》《週日電訊報》《泰晤士報文學副刊》《旁觀者》《蘇格蘭人》等國際媒體聯合推薦

英國小說家賽巴斯欽.福克斯(Sebastian Faulks)以法國三部曲系列聞名,其中以《鳥歌》最廣為人知,並創下多項銷售紀錄,躋身當代最具代表性的英國小說家之列,被媒體讚譽為「具有罕見的文學天賦」(《文學評論》)、「這一代最令人印象深刻的小說家之一」(《週日電訊報》)。

《鳥歌》的故事橫跨三代,氣勢磅礡。內容描述一名英國青年史蒂芬因寄宿法國豪宅而與女主人伊莎貝爾日久生情;第一次世界大戰爆發,史蒂芬的戀情隨之夭折,生活也陷入了天翻地覆的轉變。時光荏苒,時隔半個世紀,史蒂芬的外孫女伊莉莎白對外公的戰爭經歷感到好奇展開尋根之旅,卻意外揭開了塵封數十年的祕密。全書分別從一九一〇年史蒂芬及一九七八年伊莉莎白的角度敘述,運用雙線交錯的手法,為故事增添戲劇性,也帶入不少讓人省思的議題。

故事以一戰為背景,福克斯以大量的史料與考據為奠基,透過主角在地道及戰壕的經歷,逼真還原了血腥的西線戰場。故事中採用大量的獨白及對話,讓人彷彿重臨戰爭現場,重新檢視戰爭對軍人遺留下的創傷,更突顯對於生死議題的思索,被視為當代戰爭小說的典範。其聚焦於士兵心理及精神狀態的細膩刻劃,亦令《鳥歌》成為戰爭心理書寫的翹楚之一。尤其福克斯在不同章節變換敘事角度,運用大量的內在獨白、對話,深刻呈現人物性格及內在衝突,情感十分強烈。寫實的風格及刻劃人物的功力,讓眾多書評認為可與法國名家左拉與英國文豪哈代媲美。

有學者指出《鳥歌》的意義在於,福克斯證明了「過去可以恢復,密碼可以被破解;歷史能為當代增添意義。歷史的局限性可以克服,過去的承諾可以實現,因為我們知道,歷史的創傷可以被治癒。」本書對戰壕裡生與死的景象進行了生動且令人震撼的描述,故事轉折及人物情感描繪也讓人折服,諸多媒體與書評表示本書令人聯想到伊恩.麥克尤恩的《贖罪》(Atonement)與麥可.翁達傑的《英倫情人》(The English Patient)。

名人推薦

一部美麗的作品,雄心勃勃、震撼人心,更是一部偉大的小說。——美國《紐約時報》年度最佳圖書獲獎人、英國爵士學士西蒙.沙馬(Simon Schama)

《鳥歌》比我多年來讀過的任何作品都更令我感動……這是一部充滿關懷、振奮人心的作品。——美國國家圖書獎候選人法蘭克.康羅伊(Frank Conroy)

逼真地重現了大戰末期的場景。——美國《紐約時報》

令人難以抗拒的美麗作品。——美國《紐約客》

最精采的戰爭描寫之一!敘述風格非凡精妙、寫作技巧令人目眩神迷。—— 美國《洛杉磯時報》

寫作技巧與故事編排極為出色,這本書是在向永恆的人類靈魂致敬——美國《時人》雜誌

作者為了描述這段沉痛的歷史記憶所付出的努力,令人感佩。——美國《新聞日報》

過去數十年最好的小說之一。——英國《週日郵報》

宏偉、感人至深。——英國《週日快報》

引人入勝、令人難忘。—— 英國《泰晤士報》

這是一則偉大的愛情故事。——英國《每日快報》

本書是文學作品的巔峰,將我們難以想像的事物完整揭示出來,強烈推薦!——英國《暫停》雜誌

一部令人驚奇的作品。——英國《每日郵報》

《鳥歌》比我多年來讀過的任何作品都更令我感動……這是一部充滿關懷、振奮人心的作品。——美國國家圖書獎候選人法蘭克.康羅伊(Frank Conroy)

逼真地重現了大戰末期的場景。——美國《紐約時報》

令人難以抗拒的美麗作品。——美國《紐約客》

最精采的戰爭描寫之一!敘述風格非凡精妙、寫作技巧令人目眩神迷。—— 美國《洛杉磯時報》

寫作技巧與故事編排極為出色,這本書是在向永恆的人類靈魂致敬——美國《時人》雜誌

作者為了描述這段沉痛的歷史記憶所付出的努力,令人感佩。——美國《新聞日報》

過去數十年最好的小說之一。——英國《週日郵報》

宏偉、感人至深。——英國《週日快報》

引人入勝、令人難忘。—— 英國《泰晤士報》

這是一則偉大的愛情故事。——英國《每日快報》

本書是文學作品的巔峰,將我們難以想像的事物完整揭示出來,強烈推薦!——英國《暫停》雜誌

一部令人驚奇的作品。——英國《每日郵報》

目錄

寫給台灣讀者們

國際盛讚

序言

第一部 法國 一九一〇年

第二部 法國 一九一六年

第三部 英國 一九七八年

第四部 法國 一九一七年

第五部 英國 一九七八~一九七九年

第六部 法國 一九一八年

第七部 英國 一九七九年

國際盛讚

序言

第一部 法國 一九一〇年

第二部 法國 一九一六年

第三部 英國 一九七八年

第四部 法國 一九一七年

第五部 英國 一九七八~一九七九年

第六部 法國 一九一八年

第七部 英國 一九七九年

序/導讀

閣樓有個快解體的紙箱,裡面有六百七十三頁的打字稿,是我從一九九二年六月十日開始寫、並於一九九三年一月九日清晨完稿的《鳥歌》。紙箱裡還有一小罐果醬瓶,標籤上印著「黑醋栗傳統果醬」,我在上頭寫下「低塹路的泥土,索姆省(Somme)博蒙阿梅勒市(Beaumont-Hamel)」。

果醬罐下方是一本硬皮藍色活頁筆記本,約A4大小,裡面是胡亂塗鴉的筆記,應該是我看了一本名叫《最後的七月》(The Last of July,暫譯)的書之後的心得。其中一頁寫了一些小角色的名字,包括「連長伍德維斯」。我後來把這個名字劃掉,改寫「格雷」,我之後的作品也與這位角色的女兒有關。最後是一張圖表──記錄了困住史蒂芬與傑克的地道系統,我不僅記下了時間順序,最後還註記「修改〈第一部〉中傅門葉女兒們的年齡」。

回想起來,我還頗為驚訝。這本外界看似雄心勃勃的長篇小說,實際上我本人的事前準備竟然如此不充分;但也許在很久之前,我心底早已勾勒出故事情節了。動筆寫《鳥歌》時,我已經三十九歲了,但早在我還是十二歲的小男孩時,腦海中就不斷浮現出第一次世界大戰的畫面:那一年,還記得是十一月十一日的朝會那天,我被要求朗誦在兩次世界大戰中壯烈犧牲的學長名單。我的學校很小,但那份名單卻如此漫長,讓我第二天甚至因為喉嚨痛請假。我想,這就是預兆了吧,因為那段過往是如此令人錐心、令人難以啟齒。當歷史老師講完穀物法與斯圖亞特王朝,準備進入第一次世界大戰的環節時,他只是哀傷地搖搖頭,好似呼吸困難地想迅速結束這個主題。我納悶他是否曾在戰爭失去了兄弟,但總之,想來一切都有跡可循,那時我心底便下了個小小的決定:有朝一日,我絕對要了解這場戰爭的來龍去脈。

在我一九八九年撰寫《金獅酒店的女孩》(The Girl at the Lion d’Or,暫譯)時,曾經針對三〇年代的法國史做了一些研究;本書主角是一位懷著童年創傷的二十多歲女服務生,簡單回推就不難猜測到,她的傷痛應與第一次世界大戰有關。起初,我不太想將她設計為背負著戰爭創傷的角色,因為那場大戰就像潘朵拉的盒子,我甚至還沒準備好要打開;然而最終我決定還是要認真面對,於是找了蓋伊.佩德隆西尼(Guy Pedroncini)的作品《一九一七年法軍譁變》(Les Mutineries de 1917,暫譯)參考。接著我又循線到南特市(Nantes)一所大學的圖書館(當時沒有網路,且期間我進行了多次長程旅行),後來我又讀了阿利斯泰爾.霍恩(Alistair Horne)的《榮耀的代價》(The Price of Glory,暫譯),其中詳實記錄了凡爾登戰役[及羅伯特.派克頓的《維琪法國》(Vichy France,暫譯)],讓我對二十世紀法國的認知完全改觀。一九八八年,我是倫敦《獨立報》(Independent)的文學編輯,為紀念終戰七十周年,市面上的相關新書如雨後春筍般冒出來,其中最吸引我的是一本關於地道系統的紀錄。我從未想過在無人地帶、在那根本無法挺身站直的低矮暗黑地道中,竟然還有另一場戰役要打:那是地獄中的地獄。書中也有一小段故事,描寫一位怕鳥的軍官帶著金絲雀回到地面、逃出地底。在許多第一手資料的佐證下,我明白了在戰爭趨緩時期,人們為何將鳥鳴聲視為活下去的希望。金絲雀的故事文字平凡簡單,卻充滿了深刻的象徵意義。

一九八八年十一月,報社派我隨一群退伍老兵前往西線,同行的還有歷史學家林恩.麥克唐納(Lyn Macdonald)。我與曾於一九一五年在新沙佩勒市(Neuve-Chapelle)與奧伯斯山打過仗的老兵站在泥濘中;其中一位牽著我的手,回憶他撿拾好友屍塊的往事,「每一塊都比羊排還小。」他將屍塊裝進沙袋、草草埋在了路旁,便繼續行軍前進了。十六年前的那個冬日清晨,戰爭對我而言不再是「歷史」,而是活生生的真實事件,那是當下;那是眼前這位握著我手的溫暖老人;那是血,那是肉;而雖然我不明白為什麼,但了解歷史對我來說至關重要。那天下午,當我與那位老兵在奇特絕美的烈士墓園漫步時,對方忽然被嚇了一跳,原來那位他原以為再也不復見、血肉模糊的戰友,竟然被人遷葬到這裡了,而那人的名字就刻在我們面前的潔白墓碑上。「天啊,原來在這兒呢,」他深深吸了一口氣,這是七十年後,他第一次與好友面對面。「天啊,原來在這兒呢。」

接下來三年,我讀了很多與大戰相關的作品,但只能斷斷續續地研究,因為我還在寫另一本書。多數的戰爭小說都很令人失望,而那幾部有名的回憶錄都是以軍中長官的視角撰寫的,筆調戲謔,讓人感到與這場戰爭很有距離。而劍橋歷史學家丹尼斯.溫特(Denis Winter)寫的《死亡的部屬》(Death’s Men,暫譯),讓我想起還能參閱豐富的歷史檔案,促使我再次走進帝國戰爭博物館(Imperial War Museum),並在那裡度過許多美好時光。不過,當時的我卻陷入相當大的矛盾。一方面,我感覺大眾對世界大戰的理解相當有限;即使受過教育的人們,似乎也不太清楚當年的戰況。而另一方面,則是因為老兵對於戰爭往事總是閉口不言。畢竟人類歷史上從未有過如此血腥殘暴的殺戮場面,這又該讓人們如何開口細述?然而,大戰結束不過二十年,全世界便迎來了第二波風暴。一方面,大眾只記得烈士家屬獲得的哀悼與表彰,卻遺忘了大屠殺帶來的教訓。另一方面,第一次世界大戰也催生出幾部偉大的文學作品[歐文(Wilfred Owen)、雷恩(Ludwig Renn)、巴比賽(Henri Barbusse)、雷馬克(Erich Maria Remarque)等等],熟悉這些作品的人們也不在少數。

我銘記在心的是作家詹姆士.芬頓(James Fenton)給年輕詩人的建議:在你的詩中放進一些人們不知道的事。假使我能在戰爭的描寫中增添一些新事物,或許有興趣的人們就會願意駐足聆聽,如此說來,士兵在地道中的經歷就能派上用場。但我仍須回答一個讀者必定會問的問題:我為何如此在意這場戰爭?這遙遠的恐怖歷史,對我的現代人生又有什麼意義?我決定讓書中的時代象徵人物之一──伊莉莎白——回答這個問題。

一九九二年春天,我蒐集的素材多半已經就位,小說主題自然而然從我閱讀的諸多歷史資料中浮現了:人性的極限在哪裡?士兵能夠撐到什麼時候?有件事我一直百思不解,這場戰爭讓一千萬人無謂的犧牲,是否有人曾經提出:夠了、我們撐不下去了,都已經這麼慘烈了,人類竟還自稱是高等生物?其實,法國軍隊曾在一九一七年叛變,雖然軍中問題始終沒有解決,但最後士兵們不過是拒絕進攻罷了;一九一六年七月一日,幾名德國機槍手停止了攻擊──他們被自己的所作所為嚇到了。但最緊迫的問題仍然存在,因為只要人類願意,就可以無限上綱、毫無極限地殺戮。

我造訪了西線幾次,那裡似乎被歷史遺忘了,這很令人欣慰;位於阿爾貝省(Albert)的小博物館只有兩個房間,以一個小小的告示提醒訪客,除了法國,也有其他國家參與一九一四年到一九一八年的戰爭,連我訪問的當地人也很訝異,英國曾經參戰。四月時,我帶著帝國戰爭博物館的戰場地圖前往索姆前線。我向來很好奇,這些知名地點在得到那些可怕的名稱前會是什麼模樣,例如廣島熱鬧的港口,以及喀爾巴阡的美麗山麓──現在那邊以奧斯威辛集中營著稱。索姆在成為「那個索姆」之前,又是什麼樣子?假使這本書在探討人類的身體與心靈在殺戮之際可以被驅使到哪種極限,那麼我們是否也該探究,人類在面對愛時會有哪些表現?打從一開始,我便計劃將第一部的背景設定在和平時期,當中一些血與肉的情節,會與之後血肉模糊的場景有所關聯──這是我預見到的,但書中的人物並不知曉。我住在昂克爾河河畔、鄰近英軍前線的一間農莊裡,儘管我身在其中,卻沒有感受到任何火花;我無法理解當年英國同胞待在這些小農村的心情。後來,我悵然若失地回到毫無魅力的亞眠區(Amiens),時常聽見有人在街頭吹奏音樂,大教堂也望之儼然。旅遊手冊上一篇名為〈歷史的亞眠〉(Historic Amiens)的文章寫道,經過兩次世界大戰的摧殘,當地只剩下斷垣殘壁了;不過我仍心繫著當地知名的水岸庭園。

我心不在焉地與其他六位遊客坐在一艘類似平底船的交通工具上,思考著該如何下筆。接著我看見一隻老鼠在運河河岸的木頭棧板上,我想挖壕溝的地道工兵應該非常熟悉老鼠吧。水岸邊的植被腐爛不堪──我彷彿回到了一九一〇年的炎熱午後,看見小船上有位女孩的雙腿靠著愛人,而戰爭的氣息隱隱約約漂浮在那腐爛溼潤的河畔。航行結束後,我匆匆回到大教堂旁的車上,隨便從汽車前座的置物箱中抽出一張紙,潦草地寫下:伊莎貝爾、紅色房間、十幾歲的繼女,還有一些性愛場面……接著我走到相鄰的杜康熱大道,看見了將會出現在小說中的房子:莊嚴、堅固、爬滿了蔓生植物;史蒂芬當然不是農夫,但他必定得在與英國相關的亞眠紡織業工作。當晚在農莊中,一位肥胖的住客想向農場女主人擺出高人一等的派頭,在他同樣豐滿妻子的鼓勵下,這傢伙先是謙讓了一番,之後便得意洋洋地放聲高歌。我周遭的所有事物彷彿都在乞求我將它們寫進書裡。

我在昂克爾河河畔的英國戰線漫步了幾日,當時英軍挺進的距離短得可悲,還在一天內死了六萬人。我在小墓園坐了幾個小時,不太確定自己想找尋什麼,只是沉浸在周遭的環境裡,渴望最終能擁有寫下此地故事的權利。有時候,我會忽然感到一股憤怒衝上心頭;有時候,我又感覺從小立定的這份志向已在心底漸漸冷卻;而在其餘的時間裡,我身處在春陽照耀的墓碑之間,心情卻出乎意料地平靜輕鬆,覺得它們都是我的朋友。這樣的心情恰當嗎?我真的可以寫這本小說嗎?種種疑慮如烏雲罩頂,我會有這種感覺理所當然,包括對小說涵蓋廣度的疑問、我自認配不上這重責大任,以及一些我毫無興趣的小細節(例如軍團的類別與徽章的樣式等等)。在蒂耶普瓦勒市(Thiepval)樹林的上坡,我被彈殼的碎片絆倒──原來它一直在那兒,始終沒有離開。當我之後在低塹路上蒐集泥土時,甚至發現了博蒙阿梅勒市的德國機槍;想來,我寫作時有這些泥土相伴,必然能與過去有所連結。最後,我站在蒂耶普瓦勒的偉大拱門下,上面刻著許多失蹤士兵的名字──他們沒有殉國,只是始終沒有現身──這些就猶如鐫刻蒼穹的註腳。最後,我還了車,朝英吉利海峽前進。

史蒂芬必須挺過大戰,這我非常篤定。最重要的是,他不能像那些掌權的軍官一樣陳腐,也不能成為高喊「打包你的麻煩」這類傢伙。小說主題將主導文字的敘述方式,事件的多寡則決定了什麼樣的角色足以承受它們,在某種程度上,我也感染了史蒂芬的性格。我想這就是最理想的順序吧──先有主題,後是事件,再來是角色人物──但總是很難依序推進。比方說金妮和格雷,這兩人在後續情節中變得越來越重要,完全超乎我的預期。我決定讓伊莎貝爾有家人、童年以及某種程度的個人故事,這在當代小說可說是非常罕見,但假使她必須展現出我期望她擁有的特質,這些背景交代似乎又相當關鍵。麥克.威爾和傑克.費爾布雷斯兩位人物,正好與史蒂芬形成一種和諧的對比:前者天真,後者世故;前者敏感,後者冷酷;前者沮喪時,後者則持續質疑。一開始,伊莉莎白的角色是要代替讀者發問,並滿足主題的要求:過去與現在、公眾與私人,彼此互相依存,而這也是主宰三部曲的關鍵,《夏洛特.格雷》(Charlotte Gray,暫譯)讓法國三部曲儼然成形。對我而言,伊莉莎白最令人振奮的貢獻,在於她扮演著穿針引線的功能:她到安養院拜訪布倫南,解碼史蒂芬的筆記,並讓故事跳接回一九一七年的他;她致電給住在蘇格蘭的格雷時,過往的聲音躍動而出,彷彿電話線路正劈啪作響。我想這一切的呈現,就是我本人以及我希望讀者可以心領神會的:愛與救贖,以及對過往歷史的致意。

寫小說時,作者總有自己的策略,而《鳥歌》的策略很簡單:全面攻擊。我前一部小說使用旁敲側擊的手法,不按照時間順序敘事,因為我認為這樣才能清楚表達主題。我在《鳥歌》則反其道而行,因為我想盡可能將這本書寫好;為了故事的一致性,我選擇直言不諱,從不扭曲事實;且這本書提到的戰爭應該是英國軍事史上最聲名狼藉的一天。倒不是我認為所有小說都該這麼寫,只是我深信這本小說應當如此,畢竟它不是諷刺小說;我只在標題稍微屈服,讓文意更為含蓄[偶爾會有人問起,我也許該在此解釋一下,書名並不僅僅是為了象徵「新生命」或「新希望」;它承載了許多意義,但最重要的是暗示著自然界對人類的冷漠──在此的人類行為,如菲力普.羅斯(Philip Roth)所說,人類展露了最糟糕的那一面〕。

在開場的章節中,我在文句上費了一番功夫,以強調主角對社交與性的恐懼,並展現出當代社會的合宜禮節。儘管很少人會注意到這個題材,不過一些人偶爾會提到福婁拜(Gustave Flaubert)──但我想這可能是因為他是英國人唯一認識的法國小說家。我想所有注重現實細節的作家,寫到情感強烈的故事時,多少都從福婁拜那兒學了一兩手;我還得感謝兩位偉大的法國作家:司湯達(Stendhal)與左拉(Émile Zola)。描述戰爭場面時,我設法運用不同的語法營造出不安感,例如減少形容詞、增加動詞數量;當情節進入當代後,我則以更短的篇幅、中性化的敘述,強調伊莉莎白認定自己的人生「不再那麼劇烈了」。

我寫《鳥歌》的過程(原本的副標是「血與肉」,中途被我剔除了)極其瘋狂,我能夠每天寫完一千五百字後,再搭地鐵到帝國戰爭博物館,埋首閱讀無數的館藏檔案,直到閱覽室關門。晚上,我會夢到自己身在戰壕,無人對我開槍、也無人下令我攻擊;戰壕只是純粹在那裡,猶如我就是在那裡生活。寫作時,我偶爾會被情緒淹沒,但在這種時刻,我又有個不變的原則:停筆。因為讓每頁文字填滿我的感受,並非是我的目的,而應要篩選出那些足以觸動讀者的細節。儘管我已經十年沒有拾起這本書,我仍必須承認《鳥歌》是快筆完成的作品;因為某些章節的結尾鬆散(多半是刻意),也有些草率收筆之處,但我當下真的無法壓抑那股一氣呵成的衝動。

完成這部小說時,我將它寄給了軍事史家馬丁.米德爾布魯克(Martin Middlebrook),他在林肯郡(Lincolnshire)經營雞舍為生,但他的作品《索姆河戰役首日》(The First Day of the Battle of the Somme,暫譯)是我許多細節的借用來源。起初,他下了一些無禮唐突的註解(「不可能!」「他們屬於兵團!不是師團!」),到後期已很少見。我也曾請教倫敦大學的教授道格拉斯.強森(Douglas Johnson),他在法國文學上的造詣,為拙作《金獅酒店的女孩》助力頗深。最後我寄給出版社,三位專業人士閱讀完畢後,全體一致希望我多加考量以下幾點:第一,伊莉莎白應當成為女權主義的典範,擁有成功事業;第二,應釐清她與同事在當地義大利小餐館吃午餐時,誰點了什麼餐點。得知他們對驚悚的血肉模糊場景無議,我確實感到如釋重負。我將「從石拱門站搭地鐵回家」,改成「從希斯洛機場搭計程車回家」;我也將伊莉莎白公司的周轉金提高了百分之五十,還讓艾琳點了千層麵;以上修飾,或許就是柏第.伍斯特特(Bertie Wooster)口中的「不出幾秒就完成了」。

我借用了泰戈爾的詩句寫墓誌銘,引自一九一八年十一月戰死沙場的威爾弗雷德.歐文回到前線前寫給母親的訣別信。修潤完一些細節後,我便靜候著本書的出版;然而在小說付梓之前,我就先飛到了紐約,此時我的前一本作品《傻瓜的字母表》(A Fool’s Alphabet,暫譯)才剛剛發行。編輯致電給我,請我前往她位於曼哈頓摩天大樓中的辦公室。她從《鳥歌》的打字稿抬頭,哀傷地望著我,表示小說太長了,除非我大幅刪減戰爭章節,否則無法出版。她還說,要不要考慮將時空背景設定在近代戰事?我說,不要,我不打算這麼做。當時腦袋因時差而迷迷糊糊的我,就這樣蹣跚地走回第六大道,滿懷挫折。

我們花了近乎三年的時間,才在美國找到願意出版這本書的出版社。藍登書屋最後以略低於我為一家八卦雜誌寫「名人評論」的稿酬買下精裝與平裝版的版權。我並不介意;我很高興這部小說終於付梓了,總算有出版社願意發行。一九九三年九月十五日,《鳥歌》於英國出版,翻閱日記時,我回想起曾在當天下午兩點接受了當地電台的個人專訪;我還接受了倫敦《旗幟晚報》(Evening Standard)的專訪,但這段專訪只出現在賽馬版,標題是〈這種長相的人寫的書,怎麼會讓人感到不舒服呢?〉。還有讀者寫信為我打氣,也有一些針對小說的評論(迴響五花八門),但僅止於此;《鳥歌》沒有出現在暢銷排行榜,也沒有入圍任何年度文學獎。精裝本只賣了九千本,但就一本題材被認定為如此強烈鮮明的小說而言,已經很不錯了。那一年十二月的行銷期結束後,先前因感染肺炎而住院的我也康復了,便開始著手寫作自傳《致命的英國人》(The Fatal Englishman,暫譯)。

其實,《鳥歌》的最終任務就是奉獻,我原本想藉此對為國捐軀的諸君致意,但為免太過虛假刻意;所以我將本書獻給我的兄長愛德華,在我寫下每個字時,他都在外工作奮鬥,無論我如意或是不順遂,他都一路陪伴我,一直是我最要好的朋友。兒時的我們對人生滿懷豐富的憧憬,也帶給了我寫作的靈感。伊莉莎白父親打高爾夫球的日期,愛德華看了一定覺得很熟悉,因為那也是他的生日,還有他弟弟打球的分數實在很低,愛德華看了也許很不以為然……

賽巴斯欽.福克斯

二〇〇四年

果醬罐下方是一本硬皮藍色活頁筆記本,約A4大小,裡面是胡亂塗鴉的筆記,應該是我看了一本名叫《最後的七月》(The Last of July,暫譯)的書之後的心得。其中一頁寫了一些小角色的名字,包括「連長伍德維斯」。我後來把這個名字劃掉,改寫「格雷」,我之後的作品也與這位角色的女兒有關。最後是一張圖表──記錄了困住史蒂芬與傑克的地道系統,我不僅記下了時間順序,最後還註記「修改〈第一部〉中傅門葉女兒們的年齡」。

回想起來,我還頗為驚訝。這本外界看似雄心勃勃的長篇小說,實際上我本人的事前準備竟然如此不充分;但也許在很久之前,我心底早已勾勒出故事情節了。動筆寫《鳥歌》時,我已經三十九歲了,但早在我還是十二歲的小男孩時,腦海中就不斷浮現出第一次世界大戰的畫面:那一年,還記得是十一月十一日的朝會那天,我被要求朗誦在兩次世界大戰中壯烈犧牲的學長名單。我的學校很小,但那份名單卻如此漫長,讓我第二天甚至因為喉嚨痛請假。我想,這就是預兆了吧,因為那段過往是如此令人錐心、令人難以啟齒。當歷史老師講完穀物法與斯圖亞特王朝,準備進入第一次世界大戰的環節時,他只是哀傷地搖搖頭,好似呼吸困難地想迅速結束這個主題。我納悶他是否曾在戰爭失去了兄弟,但總之,想來一切都有跡可循,那時我心底便下了個小小的決定:有朝一日,我絕對要了解這場戰爭的來龍去脈。

在我一九八九年撰寫《金獅酒店的女孩》(The Girl at the Lion d’Or,暫譯)時,曾經針對三〇年代的法國史做了一些研究;本書主角是一位懷著童年創傷的二十多歲女服務生,簡單回推就不難猜測到,她的傷痛應與第一次世界大戰有關。起初,我不太想將她設計為背負著戰爭創傷的角色,因為那場大戰就像潘朵拉的盒子,我甚至還沒準備好要打開;然而最終我決定還是要認真面對,於是找了蓋伊.佩德隆西尼(Guy Pedroncini)的作品《一九一七年法軍譁變》(Les Mutineries de 1917,暫譯)參考。接著我又循線到南特市(Nantes)一所大學的圖書館(當時沒有網路,且期間我進行了多次長程旅行),後來我又讀了阿利斯泰爾.霍恩(Alistair Horne)的《榮耀的代價》(The Price of Glory,暫譯),其中詳實記錄了凡爾登戰役[及羅伯特.派克頓的《維琪法國》(Vichy France,暫譯)],讓我對二十世紀法國的認知完全改觀。一九八八年,我是倫敦《獨立報》(Independent)的文學編輯,為紀念終戰七十周年,市面上的相關新書如雨後春筍般冒出來,其中最吸引我的是一本關於地道系統的紀錄。我從未想過在無人地帶、在那根本無法挺身站直的低矮暗黑地道中,竟然還有另一場戰役要打:那是地獄中的地獄。書中也有一小段故事,描寫一位怕鳥的軍官帶著金絲雀回到地面、逃出地底。在許多第一手資料的佐證下,我明白了在戰爭趨緩時期,人們為何將鳥鳴聲視為活下去的希望。金絲雀的故事文字平凡簡單,卻充滿了深刻的象徵意義。

一九八八年十一月,報社派我隨一群退伍老兵前往西線,同行的還有歷史學家林恩.麥克唐納(Lyn Macdonald)。我與曾於一九一五年在新沙佩勒市(Neuve-Chapelle)與奧伯斯山打過仗的老兵站在泥濘中;其中一位牽著我的手,回憶他撿拾好友屍塊的往事,「每一塊都比羊排還小。」他將屍塊裝進沙袋、草草埋在了路旁,便繼續行軍前進了。十六年前的那個冬日清晨,戰爭對我而言不再是「歷史」,而是活生生的真實事件,那是當下;那是眼前這位握著我手的溫暖老人;那是血,那是肉;而雖然我不明白為什麼,但了解歷史對我來說至關重要。那天下午,當我與那位老兵在奇特絕美的烈士墓園漫步時,對方忽然被嚇了一跳,原來那位他原以為再也不復見、血肉模糊的戰友,竟然被人遷葬到這裡了,而那人的名字就刻在我們面前的潔白墓碑上。「天啊,原來在這兒呢,」他深深吸了一口氣,這是七十年後,他第一次與好友面對面。「天啊,原來在這兒呢。」

接下來三年,我讀了很多與大戰相關的作品,但只能斷斷續續地研究,因為我還在寫另一本書。多數的戰爭小說都很令人失望,而那幾部有名的回憶錄都是以軍中長官的視角撰寫的,筆調戲謔,讓人感到與這場戰爭很有距離。而劍橋歷史學家丹尼斯.溫特(Denis Winter)寫的《死亡的部屬》(Death’s Men,暫譯),讓我想起還能參閱豐富的歷史檔案,促使我再次走進帝國戰爭博物館(Imperial War Museum),並在那裡度過許多美好時光。不過,當時的我卻陷入相當大的矛盾。一方面,我感覺大眾對世界大戰的理解相當有限;即使受過教育的人們,似乎也不太清楚當年的戰況。而另一方面,則是因為老兵對於戰爭往事總是閉口不言。畢竟人類歷史上從未有過如此血腥殘暴的殺戮場面,這又該讓人們如何開口細述?然而,大戰結束不過二十年,全世界便迎來了第二波風暴。一方面,大眾只記得烈士家屬獲得的哀悼與表彰,卻遺忘了大屠殺帶來的教訓。另一方面,第一次世界大戰也催生出幾部偉大的文學作品[歐文(Wilfred Owen)、雷恩(Ludwig Renn)、巴比賽(Henri Barbusse)、雷馬克(Erich Maria Remarque)等等],熟悉這些作品的人們也不在少數。

我銘記在心的是作家詹姆士.芬頓(James Fenton)給年輕詩人的建議:在你的詩中放進一些人們不知道的事。假使我能在戰爭的描寫中增添一些新事物,或許有興趣的人們就會願意駐足聆聽,如此說來,士兵在地道中的經歷就能派上用場。但我仍須回答一個讀者必定會問的問題:我為何如此在意這場戰爭?這遙遠的恐怖歷史,對我的現代人生又有什麼意義?我決定讓書中的時代象徵人物之一──伊莉莎白——回答這個問題。

一九九二年春天,我蒐集的素材多半已經就位,小說主題自然而然從我閱讀的諸多歷史資料中浮現了:人性的極限在哪裡?士兵能夠撐到什麼時候?有件事我一直百思不解,這場戰爭讓一千萬人無謂的犧牲,是否有人曾經提出:夠了、我們撐不下去了,都已經這麼慘烈了,人類竟還自稱是高等生物?其實,法國軍隊曾在一九一七年叛變,雖然軍中問題始終沒有解決,但最後士兵們不過是拒絕進攻罷了;一九一六年七月一日,幾名德國機槍手停止了攻擊──他們被自己的所作所為嚇到了。但最緊迫的問題仍然存在,因為只要人類願意,就可以無限上綱、毫無極限地殺戮。

我造訪了西線幾次,那裡似乎被歷史遺忘了,這很令人欣慰;位於阿爾貝省(Albert)的小博物館只有兩個房間,以一個小小的告示提醒訪客,除了法國,也有其他國家參與一九一四年到一九一八年的戰爭,連我訪問的當地人也很訝異,英國曾經參戰。四月時,我帶著帝國戰爭博物館的戰場地圖前往索姆前線。我向來很好奇,這些知名地點在得到那些可怕的名稱前會是什麼模樣,例如廣島熱鬧的港口,以及喀爾巴阡的美麗山麓──現在那邊以奧斯威辛集中營著稱。索姆在成為「那個索姆」之前,又是什麼樣子?假使這本書在探討人類的身體與心靈在殺戮之際可以被驅使到哪種極限,那麼我們是否也該探究,人類在面對愛時會有哪些表現?打從一開始,我便計劃將第一部的背景設定在和平時期,當中一些血與肉的情節,會與之後血肉模糊的場景有所關聯──這是我預見到的,但書中的人物並不知曉。我住在昂克爾河河畔、鄰近英軍前線的一間農莊裡,儘管我身在其中,卻沒有感受到任何火花;我無法理解當年英國同胞待在這些小農村的心情。後來,我悵然若失地回到毫無魅力的亞眠區(Amiens),時常聽見有人在街頭吹奏音樂,大教堂也望之儼然。旅遊手冊上一篇名為〈歷史的亞眠〉(Historic Amiens)的文章寫道,經過兩次世界大戰的摧殘,當地只剩下斷垣殘壁了;不過我仍心繫著當地知名的水岸庭園。

我心不在焉地與其他六位遊客坐在一艘類似平底船的交通工具上,思考著該如何下筆。接著我看見一隻老鼠在運河河岸的木頭棧板上,我想挖壕溝的地道工兵應該非常熟悉老鼠吧。水岸邊的植被腐爛不堪──我彷彿回到了一九一〇年的炎熱午後,看見小船上有位女孩的雙腿靠著愛人,而戰爭的氣息隱隱約約漂浮在那腐爛溼潤的河畔。航行結束後,我匆匆回到大教堂旁的車上,隨便從汽車前座的置物箱中抽出一張紙,潦草地寫下:伊莎貝爾、紅色房間、十幾歲的繼女,還有一些性愛場面……接著我走到相鄰的杜康熱大道,看見了將會出現在小說中的房子:莊嚴、堅固、爬滿了蔓生植物;史蒂芬當然不是農夫,但他必定得在與英國相關的亞眠紡織業工作。當晚在農莊中,一位肥胖的住客想向農場女主人擺出高人一等的派頭,在他同樣豐滿妻子的鼓勵下,這傢伙先是謙讓了一番,之後便得意洋洋地放聲高歌。我周遭的所有事物彷彿都在乞求我將它們寫進書裡。

我在昂克爾河河畔的英國戰線漫步了幾日,當時英軍挺進的距離短得可悲,還在一天內死了六萬人。我在小墓園坐了幾個小時,不太確定自己想找尋什麼,只是沉浸在周遭的環境裡,渴望最終能擁有寫下此地故事的權利。有時候,我會忽然感到一股憤怒衝上心頭;有時候,我又感覺從小立定的這份志向已在心底漸漸冷卻;而在其餘的時間裡,我身處在春陽照耀的墓碑之間,心情卻出乎意料地平靜輕鬆,覺得它們都是我的朋友。這樣的心情恰當嗎?我真的可以寫這本小說嗎?種種疑慮如烏雲罩頂,我會有這種感覺理所當然,包括對小說涵蓋廣度的疑問、我自認配不上這重責大任,以及一些我毫無興趣的小細節(例如軍團的類別與徽章的樣式等等)。在蒂耶普瓦勒市(Thiepval)樹林的上坡,我被彈殼的碎片絆倒──原來它一直在那兒,始終沒有離開。當我之後在低塹路上蒐集泥土時,甚至發現了博蒙阿梅勒市的德國機槍;想來,我寫作時有這些泥土相伴,必然能與過去有所連結。最後,我站在蒂耶普瓦勒的偉大拱門下,上面刻著許多失蹤士兵的名字──他們沒有殉國,只是始終沒有現身──這些就猶如鐫刻蒼穹的註腳。最後,我還了車,朝英吉利海峽前進。

史蒂芬必須挺過大戰,這我非常篤定。最重要的是,他不能像那些掌權的軍官一樣陳腐,也不能成為高喊「打包你的麻煩」這類傢伙。小說主題將主導文字的敘述方式,事件的多寡則決定了什麼樣的角色足以承受它們,在某種程度上,我也感染了史蒂芬的性格。我想這就是最理想的順序吧──先有主題,後是事件,再來是角色人物──但總是很難依序推進。比方說金妮和格雷,這兩人在後續情節中變得越來越重要,完全超乎我的預期。我決定讓伊莎貝爾有家人、童年以及某種程度的個人故事,這在當代小說可說是非常罕見,但假使她必須展現出我期望她擁有的特質,這些背景交代似乎又相當關鍵。麥克.威爾和傑克.費爾布雷斯兩位人物,正好與史蒂芬形成一種和諧的對比:前者天真,後者世故;前者敏感,後者冷酷;前者沮喪時,後者則持續質疑。一開始,伊莉莎白的角色是要代替讀者發問,並滿足主題的要求:過去與現在、公眾與私人,彼此互相依存,而這也是主宰三部曲的關鍵,《夏洛特.格雷》(Charlotte Gray,暫譯)讓法國三部曲儼然成形。對我而言,伊莉莎白最令人振奮的貢獻,在於她扮演著穿針引線的功能:她到安養院拜訪布倫南,解碼史蒂芬的筆記,並讓故事跳接回一九一七年的他;她致電給住在蘇格蘭的格雷時,過往的聲音躍動而出,彷彿電話線路正劈啪作響。我想這一切的呈現,就是我本人以及我希望讀者可以心領神會的:愛與救贖,以及對過往歷史的致意。

寫小說時,作者總有自己的策略,而《鳥歌》的策略很簡單:全面攻擊。我前一部小說使用旁敲側擊的手法,不按照時間順序敘事,因為我認為這樣才能清楚表達主題。我在《鳥歌》則反其道而行,因為我想盡可能將這本書寫好;為了故事的一致性,我選擇直言不諱,從不扭曲事實;且這本書提到的戰爭應該是英國軍事史上最聲名狼藉的一天。倒不是我認為所有小說都該這麼寫,只是我深信這本小說應當如此,畢竟它不是諷刺小說;我只在標題稍微屈服,讓文意更為含蓄[偶爾會有人問起,我也許該在此解釋一下,書名並不僅僅是為了象徵「新生命」或「新希望」;它承載了許多意義,但最重要的是暗示著自然界對人類的冷漠──在此的人類行為,如菲力普.羅斯(Philip Roth)所說,人類展露了最糟糕的那一面〕。

在開場的章節中,我在文句上費了一番功夫,以強調主角對社交與性的恐懼,並展現出當代社會的合宜禮節。儘管很少人會注意到這個題材,不過一些人偶爾會提到福婁拜(Gustave Flaubert)──但我想這可能是因為他是英國人唯一認識的法國小說家。我想所有注重現實細節的作家,寫到情感強烈的故事時,多少都從福婁拜那兒學了一兩手;我還得感謝兩位偉大的法國作家:司湯達(Stendhal)與左拉(Émile Zola)。描述戰爭場面時,我設法運用不同的語法營造出不安感,例如減少形容詞、增加動詞數量;當情節進入當代後,我則以更短的篇幅、中性化的敘述,強調伊莉莎白認定自己的人生「不再那麼劇烈了」。

我寫《鳥歌》的過程(原本的副標是「血與肉」,中途被我剔除了)極其瘋狂,我能夠每天寫完一千五百字後,再搭地鐵到帝國戰爭博物館,埋首閱讀無數的館藏檔案,直到閱覽室關門。晚上,我會夢到自己身在戰壕,無人對我開槍、也無人下令我攻擊;戰壕只是純粹在那裡,猶如我就是在那裡生活。寫作時,我偶爾會被情緒淹沒,但在這種時刻,我又有個不變的原則:停筆。因為讓每頁文字填滿我的感受,並非是我的目的,而應要篩選出那些足以觸動讀者的細節。儘管我已經十年沒有拾起這本書,我仍必須承認《鳥歌》是快筆完成的作品;因為某些章節的結尾鬆散(多半是刻意),也有些草率收筆之處,但我當下真的無法壓抑那股一氣呵成的衝動。

完成這部小說時,我將它寄給了軍事史家馬丁.米德爾布魯克(Martin Middlebrook),他在林肯郡(Lincolnshire)經營雞舍為生,但他的作品《索姆河戰役首日》(The First Day of the Battle of the Somme,暫譯)是我許多細節的借用來源。起初,他下了一些無禮唐突的註解(「不可能!」「他們屬於兵團!不是師團!」),到後期已很少見。我也曾請教倫敦大學的教授道格拉斯.強森(Douglas Johnson),他在法國文學上的造詣,為拙作《金獅酒店的女孩》助力頗深。最後我寄給出版社,三位專業人士閱讀完畢後,全體一致希望我多加考量以下幾點:第一,伊莉莎白應當成為女權主義的典範,擁有成功事業;第二,應釐清她與同事在當地義大利小餐館吃午餐時,誰點了什麼餐點。得知他們對驚悚的血肉模糊場景無議,我確實感到如釋重負。我將「從石拱門站搭地鐵回家」,改成「從希斯洛機場搭計程車回家」;我也將伊莉莎白公司的周轉金提高了百分之五十,還讓艾琳點了千層麵;以上修飾,或許就是柏第.伍斯特特(Bertie Wooster)口中的「不出幾秒就完成了」。

我借用了泰戈爾的詩句寫墓誌銘,引自一九一八年十一月戰死沙場的威爾弗雷德.歐文回到前線前寫給母親的訣別信。修潤完一些細節後,我便靜候著本書的出版;然而在小說付梓之前,我就先飛到了紐約,此時我的前一本作品《傻瓜的字母表》(A Fool’s Alphabet,暫譯)才剛剛發行。編輯致電給我,請我前往她位於曼哈頓摩天大樓中的辦公室。她從《鳥歌》的打字稿抬頭,哀傷地望著我,表示小說太長了,除非我大幅刪減戰爭章節,否則無法出版。她還說,要不要考慮將時空背景設定在近代戰事?我說,不要,我不打算這麼做。當時腦袋因時差而迷迷糊糊的我,就這樣蹣跚地走回第六大道,滿懷挫折。

我們花了近乎三年的時間,才在美國找到願意出版這本書的出版社。藍登書屋最後以略低於我為一家八卦雜誌寫「名人評論」的稿酬買下精裝與平裝版的版權。我並不介意;我很高興這部小說終於付梓了,總算有出版社願意發行。一九九三年九月十五日,《鳥歌》於英國出版,翻閱日記時,我回想起曾在當天下午兩點接受了當地電台的個人專訪;我還接受了倫敦《旗幟晚報》(Evening Standard)的專訪,但這段專訪只出現在賽馬版,標題是〈這種長相的人寫的書,怎麼會讓人感到不舒服呢?〉。還有讀者寫信為我打氣,也有一些針對小說的評論(迴響五花八門),但僅止於此;《鳥歌》沒有出現在暢銷排行榜,也沒有入圍任何年度文學獎。精裝本只賣了九千本,但就一本題材被認定為如此強烈鮮明的小說而言,已經很不錯了。那一年十二月的行銷期結束後,先前因感染肺炎而住院的我也康復了,便開始著手寫作自傳《致命的英國人》(The Fatal Englishman,暫譯)。

其實,《鳥歌》的最終任務就是奉獻,我原本想藉此對為國捐軀的諸君致意,但為免太過虛假刻意;所以我將本書獻給我的兄長愛德華,在我寫下每個字時,他都在外工作奮鬥,無論我如意或是不順遂,他都一路陪伴我,一直是我最要好的朋友。兒時的我們對人生滿懷豐富的憧憬,也帶給了我寫作的靈感。伊莉莎白父親打高爾夫球的日期,愛德華看了一定覺得很熟悉,因為那也是他的生日,還有他弟弟打球的分數實在很低,愛德華看了也許很不以為然……

賽巴斯欽.福克斯

二〇〇四年

試閱

地鐵在黑暗的隧道中停滯不前,伊莉莎白.班森不耐煩地嘆了口氣。她想要回家查看信箱,深怕錯過打來的電話。路人的冬季大衣從臉上擦過,伊莉莎白將手提箱抓得更緊。她才剛結束兩天一夜的德國商務旅行,卻得直接從機場前往辦公室。車廂內伸手不見五指,她沒辦法看報紙,於是閉上雙眼,設法讓想像力將她帶離這窄小隧道中靜止的車廂。

現在是週五的夜晚,她疲憊的心中浮現了許多美好的畫面:夕陽下的羅伯特,他濃密的頭髮中夾雜著幾絲灰髮,眼中充滿了對夜晚的期待;廠商送來了她精心設計的大衣成品。

車廂裡有個瘋子開始唱音樂廳的曲目:「到提伯雷立郡(Tipperary)的路依舊漫長……。」 他咕噥了一句便不出聲了,彷彿有人在黑暗中用手肘撞了他一下,希望他閉上嘴巴。

火車再度啟動,駛入隧道,光線忽明忽暗。到了蘭開斯特門站,伊莉莎白穿過人群,走上月台。戶外大雨滂沱。耳際傳來溼滑的輪胎輾過海德公園落葉的聲音,車輛緩慢地移動。她低頭頂著細雨,走向眼前的綠色酒鋪,商店招牌的燈光閃爍。

幾分鐘後,她將手提箱和噹啷作響的塑膠購物袋放在階梯上,打開維多利亞式建築的大門。信件仍夾在前門的鐵絲籠中:樓上女孩們的明信片、五間公寓的淺黃色信封、基里亞德斯夫人的瓦斯帳單,以及一封從布魯塞爾寄給她的信。

她一回到公寓便沖了個澡,當她舒服地躺在浴缸裡時,也拆開了信件。

平時,羅伯特只會焦慮地打幾通簡短電話過來而已,如果他選擇寫信,通常代表他懷抱著罪惡感,不然就是真的被委員會的事絆住了,甚至來不及回家看妻子。

「一大堆工作……英國代表準備的無聊報告……下週在盧森堡……希望可以在週六回到倫敦……安的期中假 ……」

伊莉莎白微笑,將信放在浴室踏墊上。她非常熟悉信中的用語,雖然她不確定要相信多少,但她仍舊思念著羅伯特。正當她享受著漫過肩膀的溫水時,電話鈴聲響起。

她赤裸地跑出浴室,溼淋淋地站在客廳地毯上拿起了話筒。她像往常那般納悶話筒裡面是否有電流,耳朵裡的水又是否會讓電流竄過腦袋。

是她的母親,她想確認伊莉莎白明天會不會到特威克納姆區(Twickenham)喝茶。伊莉莎白表示會依約前往,掛斷電話之後,她的身體已經乾了,似乎沒有必要再回頭泡澡。她打了通電話到布魯塞爾,聽著歐陸單調的轉接聲。電話響了二十還三十聲──她想像羅伯特混亂的客廳中堆滿了書與文件、沒倒的菸灰缸與髒杯子,而電話就在這片混亂中發出輕微的響聲,完全被人忽略。

在馬克和琳賽房子的前走廊,有一台嬰兒車和學步椅正迎接她。伊莉莎白遞給了馬克一瓶酒──從大學開始,她總是這樣遞酒給馬克。

當伊莉莎白踏進寬敞的客廳時,立刻放鬆了下來,與大夥談笑風生。馬克和琳賽有時也會邀請其他人,今晚來了一對鄰近的夫婦與一位頗為可疑的男子。伊莉莎白抽著菸,紅酒順著喉嚨滑下。

馬克和琳賽是伊莉莎白認識最久的朋友。琳賽生性衝動,喜歡主導;馬克則是個沒有遠大志向的居家型男人。在他們二十幾歲的聚會上,時常出現那種喜愛自吹自擂、渴望成為全場焦點的客人;與那時相比,現在的夜晚已變得相當乏味了。除了生孩子之外,三十八歲的馬克和琳賽幾乎沒有什麼改變。如今,每當大夥閒聊到一個段落後,往往會開始討論學區裡的孩子,此時伊莉莎白便得關起耳朵,部分是因為無聊,部分則是因為潛意識裡的不悅。

為了伊莉莎白,琳賽曾經邀請許多陌生男子參加聚會。在兩三年的時間裡,他們認識了各式各樣的單身男子:絕望的、離婚的、酗酒的……但最終還是對原本的三人組心滿意足。

「妳的問題,」琳賽有一次說:「就是會把男人嚇跑。」

「我的問題?」伊莉莎白說。「我都不知道我有這種問題。」

「妳知道我的意思,看看妳,一身時髦的洋裝,長得跟阿努克.艾梅 一樣美麗。」

「妳讓我感覺自己像是中年婦女。」

「妳明明知道我的意思。男人真的太膽小沒用了。妳必須溫柔地對待他們,讓他們感到安全才行。」

「然後妳就能隨心所欲?」

「當然沒有。看看妳,伊莉莎白,妳有時候必須妥協一下。記得我曾經介紹給妳的大衛嗎?他人很好,也是妳喜歡的類型,妳卻從沒給過他機會。」

「妳似乎忘記我那時已經有男友了。我不用瞪大眼睛與丹尼斯、或大衛、或阿貓阿狗調情,我已經名花有主了。」

「妳是說那個歐盟官員嗎?」

「他叫羅伯特。」

「妳明明知道他不會離婚,不是嗎?男人都說會離開,但永遠不會這麼做。」

伊莉莎白平靜地微笑。「我不在乎他會不會離開。」

「別告訴我妳寧可不結婚。」

「我不知道。我的工作太忙碌了,不可能花時間找老公。」

「那麼小孩呢?」琳賽問。「我猜妳會說不想要小孩。」

「我當然想要小孩,但我得要有足夠的理由。」

琳賽大笑。「妳根本不需要理由。生物學表明,三十九歲生孩子已經太晚了。」

「事實上我只有三十八歲。」

「妳的身體會警覺到快來不及了,妳與世界上其他幾百萬名女性一樣。天啊,妳根本不需要理由!」

「我覺得需要。我認為當人們處理事情──特別是乍看之下不必要的事情時,都需要一個理由。」

琳賽苦笑著搖頭。「老姑婆的言論。」

伊莉莎白笑道,「好啦,我會嘗試,我保證。我會盡最大的努力,主動找上丹尼斯,與他墜入愛河──」

「是大衛。」

「隨便妳要找誰撮合我都好。」

在大衛顯然放棄追求伊莉莎白後,琳賽在某天晚上做了最後的努力:她介紹了一位叫史都華的男人。史都華有著捲曲的棕髮,戴著眼鏡。他細長的手指拿著一只大酒杯,滿臉沉思。

「妳做什麼工作?」史都華發問。

「我經營一間服飾公司。」伊莉莎白不喜歡這個問題。她覺得初次見面時,應該先了解對方是怎麼樣的人,而不是從事哪一行,這令她感覺彷彿工作才能定義一個人。

「所以妳是老闆?」

「對,我在十五年前成為設計師,後來才開始經商。我們成立了一間公司,我是總經理。」

「了解,這間公司叫什麼名字?」史都華問道。

伊莉莎白告訴他,史都華說道:「我應該說久仰大名嗎?」

「我們生產連鎖店服飾,但這些店都堅持要用自己的商標。不過,我們自有的品牌也有生產一小部分我們稱之為時裝的產品,你可能已經看過那些服裝了。」

「所謂『時裝』究竟是什麼?」

伊莉莎白微笑,「其實就是你說的洋裝。」

閒聊一段時間後,史都華漸漸放鬆了下來,伊莉莎白也發現自己對這個傢伙有一些好感。許多人認為婚姻與工作難以兼顧,所以越勤奮工作的女人,未婚的機率就越高,而伊莉莎白已經習慣人們的眼光,懶得多費唇舌了。她為了安穩生活而認真工作;她不喜歡乏味的工作,才選擇現在的職業;她也不願尸位素餐、敷衍度日──她不懂這三件事,與排斥男性與孩子有何關聯。

史都華說他會彈鋼琴,兩人聊起各自的旅遊見聞。他沒有喋喋不休地討論資本市場,不會跟馬克一樣唇槍舌戰,但也沒有刻意討好伊莉莎白。伊莉莎白的發言時常逗笑史都華,她發現對方好像有些驚喜,不像是某些男人,只覺得她難以相處。史都華沒有向她要電話,伊莉莎白鬆了一口氣,但也同時感到有些失落。

她沿著熟悉的路開車回家,腦海中想像著婚後的日子是什麼模樣。她經過富勒姆路的英國聯合電影院,鋪設人行道的工程讓整條路擠得水洩不通。每當塞車時,她總會深吸一口氣,彷彿這樣車身就能變小,擠進大車之間,她看見護欄上有些緋紅色的痕跡,是經過的大車留下的刮痕。她思忖著,婚後也許可以由丈夫駕駛,但隨即想起,身邊的夫婦好像都是妻子負責開車。

回到公寓時已經凌晨一點了。她打開客廳的燈,看見還沒有收拾的行李箱。她到廚房泡茶,才想起從地鐵回來的路上忘了買牛奶。水槽邊還有兩天前沒收拾的早餐杯盤,她匆忙出發去機場後就擱置在那裡。

她嘆了一口氣。不重要了。明天是週六,她想睡多久就睡多久。她可以在床上看報紙,聆聽收音機溫柔怡人的音樂,沒有人可以打擾她平靜規律的生活。

計畫總是趕不上變化。首先,她得先換衣服,再走到商店買牛奶;接著,當她帶著報紙與一壺茶回到床上時,電話響了兩次。

之後,她總算能獨享整整一小時。報紙上的頭版新聞與各家媒體及時提醒了她:一九一八年停戰協定的六十周年紀念日 就要到了。報紙上刊登了許多退伍軍人的訪談與歷史學家們的評論。伊莉莎白讀過報導,被深深的絕望感所淹沒:這個題材太過浩大、太過遙遠,也太令人感到不安了,她一時難以全盤接受,但文章中又有什麼東西困擾著她。

下午時,她驅車至特威克納姆。會計師建議她為公司買一輛大一點的車子,表示一台新車不但能令客戶印象深刻,現在還有免稅優惠。伊莉莎白買了一輛閃亮的瑞典轎車,加速時有些粗暴,偶爾還會耍脾氣不肯發動。

「妳就是太認真工作了。」母親說,將茶壺的茶倒進迷你粉紅玫瑰茶具組,茶中飄出了忍冬香。

六十多歲的芙蘭西瓦風韻猶存,面容線條溫柔,略施脂粉,顴骨有些斑點,儀態優雅,湛藍的眼睛散發出嚴肅的光芒,看起來非常端莊。雖然一頭灰髮讓她看起來像是鄰家奶奶,但透過五官的輪廓、平整的髮線、細膩的臉蛋與率真的氣息,仍能想見她年輕時的風采。

伊莉莎白微笑,伸長腿靠近壁爐。她總是能輕易猜中母親想聊些什麼,不過兩人總是點到為止。芙蘭西瓦當然希望女兒能開開心心地來探望自己;但她的想法與琳賽不同,不認為結婚才能讓人生圓滿。芙蘭西瓦之前嫁給一名叫艾列克.班森的酗酒男子。班森渴望擁有一個男孩,伊莉莎白的誕生令他大失所望,轉而遠走非洲,尋訪一名他曾在倫敦邂逅的女子,期間曾幾次返家,芙蘭西瓦也耐心地包容他。她還是很喜歡班森,但她更希望女兒過上更好的生活。

餐具櫃上放著一張伊莉莎白三歲時被外婆抱著的照片。家中都知道外婆很「寵愛」伊莉莎白,她本人卻對外婆毫無印象:外婆在拍下這張照片後的隔年便去世了,照片中的她看起來確實很疼愛外孫女,但這難以回報的愛對伊莉莎白而言,卻讓她有種難以名狀的不安。

「我正在讀一篇關於停戰協議紀念日的文章。」她對母親說。芙蘭西瓦瞄向她的手中的報紙。

「對啊,報紙都在講,對不對?」

伊莉莎白點點頭。如果說,她對外婆的事不甚了解,那她對外公就更是一無所知。母親偶爾會提起「那場可怕的戰爭」,但是伊莉莎白不怎麼關心。後來,伊莉莎白總算發覺為何戰爭的話題總是令她感到尷尬,因為這會暴露出她的無知。但這篇戰爭報導卻觸動了她的心,這股不安令她感到陌生,卻又好似與她的人生及抉擇密不可分。

「妳還留著外公的舊文件嗎?」她說。

「大部分都在搬家時丟掉了,但可能還有一些文件在閣樓裡。怎麼了?」

「喔沒什麼,只是剛好想到而已。我有點好奇,大概是因為年紀大的關係。」

芙蘭西瓦抬起眉毛,但她對女兒的私生活的探究就到此為止了。

伊莉莎白撥了撥頭髮。「我覺得與家族史失去連結有點危險,這是我第一次產生這種念頭。也許真的是年紀的關係吧。」

雖然伊莉莎白嘴上說有點好奇,其實她早已下定決心:就從母親閣樓的開始,她要弄清楚外公的故事:為了彌補這遲來的興趣,她會竭力探索外公的過去。至少,她也能藉此更加了解自己。

現在是週五的夜晚,她疲憊的心中浮現了許多美好的畫面:夕陽下的羅伯特,他濃密的頭髮中夾雜著幾絲灰髮,眼中充滿了對夜晚的期待;廠商送來了她精心設計的大衣成品。

車廂裡有個瘋子開始唱音樂廳的曲目:「到提伯雷立郡(Tipperary)的路依舊漫長……。」 他咕噥了一句便不出聲了,彷彿有人在黑暗中用手肘撞了他一下,希望他閉上嘴巴。

火車再度啟動,駛入隧道,光線忽明忽暗。到了蘭開斯特門站,伊莉莎白穿過人群,走上月台。戶外大雨滂沱。耳際傳來溼滑的輪胎輾過海德公園落葉的聲音,車輛緩慢地移動。她低頭頂著細雨,走向眼前的綠色酒鋪,商店招牌的燈光閃爍。

幾分鐘後,她將手提箱和噹啷作響的塑膠購物袋放在階梯上,打開維多利亞式建築的大門。信件仍夾在前門的鐵絲籠中:樓上女孩們的明信片、五間公寓的淺黃色信封、基里亞德斯夫人的瓦斯帳單,以及一封從布魯塞爾寄給她的信。

她一回到公寓便沖了個澡,當她舒服地躺在浴缸裡時,也拆開了信件。

平時,羅伯特只會焦慮地打幾通簡短電話過來而已,如果他選擇寫信,通常代表他懷抱著罪惡感,不然就是真的被委員會的事絆住了,甚至來不及回家看妻子。

「一大堆工作……英國代表準備的無聊報告……下週在盧森堡……希望可以在週六回到倫敦……安的期中假 ……」

伊莉莎白微笑,將信放在浴室踏墊上。她非常熟悉信中的用語,雖然她不確定要相信多少,但她仍舊思念著羅伯特。正當她享受著漫過肩膀的溫水時,電話鈴聲響起。

她赤裸地跑出浴室,溼淋淋地站在客廳地毯上拿起了話筒。她像往常那般納悶話筒裡面是否有電流,耳朵裡的水又是否會讓電流竄過腦袋。

是她的母親,她想確認伊莉莎白明天會不會到特威克納姆區(Twickenham)喝茶。伊莉莎白表示會依約前往,掛斷電話之後,她的身體已經乾了,似乎沒有必要再回頭泡澡。她打了通電話到布魯塞爾,聽著歐陸單調的轉接聲。電話響了二十還三十聲──她想像羅伯特混亂的客廳中堆滿了書與文件、沒倒的菸灰缸與髒杯子,而電話就在這片混亂中發出輕微的響聲,完全被人忽略。

在馬克和琳賽房子的前走廊,有一台嬰兒車和學步椅正迎接她。伊莉莎白遞給了馬克一瓶酒──從大學開始,她總是這樣遞酒給馬克。

當伊莉莎白踏進寬敞的客廳時,立刻放鬆了下來,與大夥談笑風生。馬克和琳賽有時也會邀請其他人,今晚來了一對鄰近的夫婦與一位頗為可疑的男子。伊莉莎白抽著菸,紅酒順著喉嚨滑下。

馬克和琳賽是伊莉莎白認識最久的朋友。琳賽生性衝動,喜歡主導;馬克則是個沒有遠大志向的居家型男人。在他們二十幾歲的聚會上,時常出現那種喜愛自吹自擂、渴望成為全場焦點的客人;與那時相比,現在的夜晚已變得相當乏味了。除了生孩子之外,三十八歲的馬克和琳賽幾乎沒有什麼改變。如今,每當大夥閒聊到一個段落後,往往會開始討論學區裡的孩子,此時伊莉莎白便得關起耳朵,部分是因為無聊,部分則是因為潛意識裡的不悅。

為了伊莉莎白,琳賽曾經邀請許多陌生男子參加聚會。在兩三年的時間裡,他們認識了各式各樣的單身男子:絕望的、離婚的、酗酒的……但最終還是對原本的三人組心滿意足。

「妳的問題,」琳賽有一次說:「就是會把男人嚇跑。」

「我的問題?」伊莉莎白說。「我都不知道我有這種問題。」

「妳知道我的意思,看看妳,一身時髦的洋裝,長得跟阿努克.艾梅 一樣美麗。」

「妳讓我感覺自己像是中年婦女。」

「妳明明知道我的意思。男人真的太膽小沒用了。妳必須溫柔地對待他們,讓他們感到安全才行。」

「然後妳就能隨心所欲?」

「當然沒有。看看妳,伊莉莎白,妳有時候必須妥協一下。記得我曾經介紹給妳的大衛嗎?他人很好,也是妳喜歡的類型,妳卻從沒給過他機會。」

「妳似乎忘記我那時已經有男友了。我不用瞪大眼睛與丹尼斯、或大衛、或阿貓阿狗調情,我已經名花有主了。」

「妳是說那個歐盟官員嗎?」

「他叫羅伯特。」

「妳明明知道他不會離婚,不是嗎?男人都說會離開,但永遠不會這麼做。」

伊莉莎白平靜地微笑。「我不在乎他會不會離開。」

「別告訴我妳寧可不結婚。」

「我不知道。我的工作太忙碌了,不可能花時間找老公。」

「那麼小孩呢?」琳賽問。「我猜妳會說不想要小孩。」

「我當然想要小孩,但我得要有足夠的理由。」

琳賽大笑。「妳根本不需要理由。生物學表明,三十九歲生孩子已經太晚了。」

「事實上我只有三十八歲。」

「妳的身體會警覺到快來不及了,妳與世界上其他幾百萬名女性一樣。天啊,妳根本不需要理由!」

「我覺得需要。我認為當人們處理事情──特別是乍看之下不必要的事情時,都需要一個理由。」

琳賽苦笑著搖頭。「老姑婆的言論。」

伊莉莎白笑道,「好啦,我會嘗試,我保證。我會盡最大的努力,主動找上丹尼斯,與他墜入愛河──」

「是大衛。」

「隨便妳要找誰撮合我都好。」

在大衛顯然放棄追求伊莉莎白後,琳賽在某天晚上做了最後的努力:她介紹了一位叫史都華的男人。史都華有著捲曲的棕髮,戴著眼鏡。他細長的手指拿著一只大酒杯,滿臉沉思。

「妳做什麼工作?」史都華發問。

「我經營一間服飾公司。」伊莉莎白不喜歡這個問題。她覺得初次見面時,應該先了解對方是怎麼樣的人,而不是從事哪一行,這令她感覺彷彿工作才能定義一個人。

「所以妳是老闆?」

「對,我在十五年前成為設計師,後來才開始經商。我們成立了一間公司,我是總經理。」

「了解,這間公司叫什麼名字?」史都華問道。

伊莉莎白告訴他,史都華說道:「我應該說久仰大名嗎?」

「我們生產連鎖店服飾,但這些店都堅持要用自己的商標。不過,我們自有的品牌也有生產一小部分我們稱之為時裝的產品,你可能已經看過那些服裝了。」

「所謂『時裝』究竟是什麼?」

伊莉莎白微笑,「其實就是你說的洋裝。」

閒聊一段時間後,史都華漸漸放鬆了下來,伊莉莎白也發現自己對這個傢伙有一些好感。許多人認為婚姻與工作難以兼顧,所以越勤奮工作的女人,未婚的機率就越高,而伊莉莎白已經習慣人們的眼光,懶得多費唇舌了。她為了安穩生活而認真工作;她不喜歡乏味的工作,才選擇現在的職業;她也不願尸位素餐、敷衍度日──她不懂這三件事,與排斥男性與孩子有何關聯。

史都華說他會彈鋼琴,兩人聊起各自的旅遊見聞。他沒有喋喋不休地討論資本市場,不會跟馬克一樣唇槍舌戰,但也沒有刻意討好伊莉莎白。伊莉莎白的發言時常逗笑史都華,她發現對方好像有些驚喜,不像是某些男人,只覺得她難以相處。史都華沒有向她要電話,伊莉莎白鬆了一口氣,但也同時感到有些失落。

她沿著熟悉的路開車回家,腦海中想像著婚後的日子是什麼模樣。她經過富勒姆路的英國聯合電影院,鋪設人行道的工程讓整條路擠得水洩不通。每當塞車時,她總會深吸一口氣,彷彿這樣車身就能變小,擠進大車之間,她看見護欄上有些緋紅色的痕跡,是經過的大車留下的刮痕。她思忖著,婚後也許可以由丈夫駕駛,但隨即想起,身邊的夫婦好像都是妻子負責開車。

回到公寓時已經凌晨一點了。她打開客廳的燈,看見還沒有收拾的行李箱。她到廚房泡茶,才想起從地鐵回來的路上忘了買牛奶。水槽邊還有兩天前沒收拾的早餐杯盤,她匆忙出發去機場後就擱置在那裡。

她嘆了一口氣。不重要了。明天是週六,她想睡多久就睡多久。她可以在床上看報紙,聆聽收音機溫柔怡人的音樂,沒有人可以打擾她平靜規律的生活。

計畫總是趕不上變化。首先,她得先換衣服,再走到商店買牛奶;接著,當她帶著報紙與一壺茶回到床上時,電話響了兩次。

之後,她總算能獨享整整一小時。報紙上的頭版新聞與各家媒體及時提醒了她:一九一八年停戰協定的六十周年紀念日 就要到了。報紙上刊登了許多退伍軍人的訪談與歷史學家們的評論。伊莉莎白讀過報導,被深深的絕望感所淹沒:這個題材太過浩大、太過遙遠,也太令人感到不安了,她一時難以全盤接受,但文章中又有什麼東西困擾著她。

下午時,她驅車至特威克納姆。會計師建議她為公司買一輛大一點的車子,表示一台新車不但能令客戶印象深刻,現在還有免稅優惠。伊莉莎白買了一輛閃亮的瑞典轎車,加速時有些粗暴,偶爾還會耍脾氣不肯發動。

「妳就是太認真工作了。」母親說,將茶壺的茶倒進迷你粉紅玫瑰茶具組,茶中飄出了忍冬香。

六十多歲的芙蘭西瓦風韻猶存,面容線條溫柔,略施脂粉,顴骨有些斑點,儀態優雅,湛藍的眼睛散發出嚴肅的光芒,看起來非常端莊。雖然一頭灰髮讓她看起來像是鄰家奶奶,但透過五官的輪廓、平整的髮線、細膩的臉蛋與率真的氣息,仍能想見她年輕時的風采。

伊莉莎白微笑,伸長腿靠近壁爐。她總是能輕易猜中母親想聊些什麼,不過兩人總是點到為止。芙蘭西瓦當然希望女兒能開開心心地來探望自己;但她的想法與琳賽不同,不認為結婚才能讓人生圓滿。芙蘭西瓦之前嫁給一名叫艾列克.班森的酗酒男子。班森渴望擁有一個男孩,伊莉莎白的誕生令他大失所望,轉而遠走非洲,尋訪一名他曾在倫敦邂逅的女子,期間曾幾次返家,芙蘭西瓦也耐心地包容他。她還是很喜歡班森,但她更希望女兒過上更好的生活。

餐具櫃上放著一張伊莉莎白三歲時被外婆抱著的照片。家中都知道外婆很「寵愛」伊莉莎白,她本人卻對外婆毫無印象:外婆在拍下這張照片後的隔年便去世了,照片中的她看起來確實很疼愛外孫女,但這難以回報的愛對伊莉莎白而言,卻讓她有種難以名狀的不安。

「我正在讀一篇關於停戰協議紀念日的文章。」她對母親說。芙蘭西瓦瞄向她的手中的報紙。

「對啊,報紙都在講,對不對?」

伊莉莎白點點頭。如果說,她對外婆的事不甚了解,那她對外公就更是一無所知。母親偶爾會提起「那場可怕的戰爭」,但是伊莉莎白不怎麼關心。後來,伊莉莎白總算發覺為何戰爭的話題總是令她感到尷尬,因為這會暴露出她的無知。但這篇戰爭報導卻觸動了她的心,這股不安令她感到陌生,卻又好似與她的人生及抉擇密不可分。

「妳還留著外公的舊文件嗎?」她說。

「大部分都在搬家時丟掉了,但可能還有一些文件在閣樓裡。怎麼了?」

「喔沒什麼,只是剛好想到而已。我有點好奇,大概是因為年紀大的關係。」

芙蘭西瓦抬起眉毛,但她對女兒的私生活的探究就到此為止了。

伊莉莎白撥了撥頭髮。「我覺得與家族史失去連結有點危險,這是我第一次產生這種念頭。也許真的是年紀的關係吧。」

雖然伊莉莎白嘴上說有點好奇,其實她早已下定決心:就從母親閣樓的開始,她要弄清楚外公的故事:為了彌補這遲來的興趣,她會竭力探索外公的過去。至少,她也能藉此更加了解自己。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價