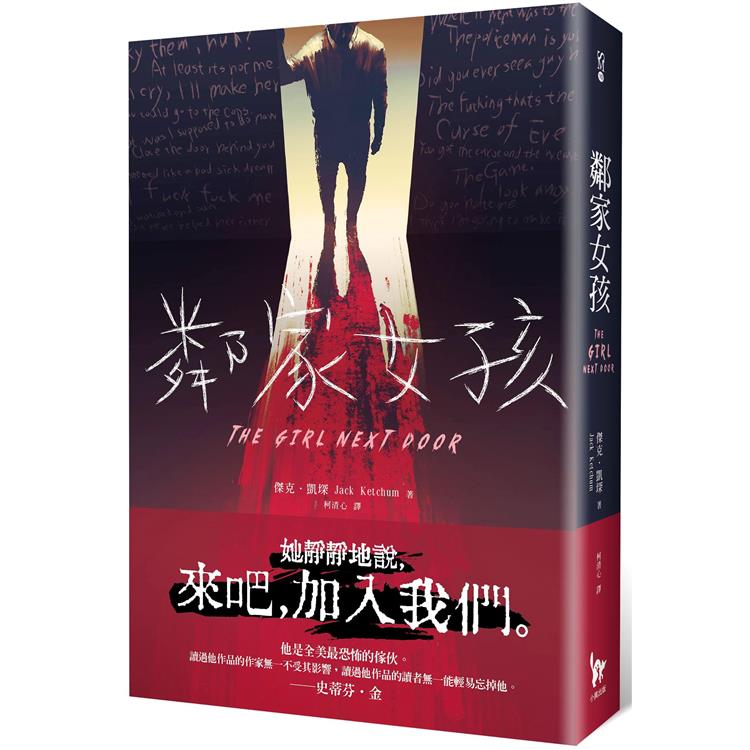

鄰家女孩(2022年新版)

活動訊息

內容簡介

被史蒂芬.金喻為「全美最恐怖的傢伙」。

收錄史蒂芬.金推薦序 。

創作靈感來自六○年代震驚全美國的印第安那殺人事件,葛楚.巴尼澤夫斯基(Gertrude Baniszewski)被控告監禁、虐待,進而殺害十六歲少女希維亞.林肯斯(Sylvia Likens)。

該事件亦改編電影,獲得極高的評價,由艾略特.佩吉(當時名為艾倫.佩吉)飾演希維亞。

我曾自問,到底是什麼時候開始的?

而我總把一切歸結到那一瞬間。

亦即,那種大權在握的感覺。

五○年代,在這純樸悠閒的美國小鎮,十二歲的大衛在一個美好夏日遇見了瑪姬。

瑪姬一家遇到車禍,父母過世,於是和妹妹住進表親錢德勒家,成為大衛的鄰居。錢德勒家和這裡許多家庭很不一樣,單親媽媽蘿絲風趣幽默,不怎麼管教小孩,也讓他們隨意吃零食、看電視――甚至喝啤酒。那裡實在是天堂啊。大衛想,如果成為他們家的寄養小孩,應該會非常幸福吧?

然而瑪姬不這麼覺得。熟識之後,她暗示大衛自己受到欺凌,大衛偶爾也看見蘿絲對她拳腳相向。但那又有什麼呢?大人管教小孩,不是理所當然的事嗎?就算不小心下手重了點,也不是故意的吧?到某一天,蘿絲邀他加入這場遊戲,他才看見那不堪且殘忍的真相――

如果邪惡有面貌,會是什麼樣子?

是出手虐打孩童的錢德勒一家,還是對暴行充耳不聞的冷漠旁人?

透過大衛的眼睛,我們彷彿也參與了這起冷漠的犯行,成為冷眼旁觀的共犯,親身體驗一回人性的怯懦與殘忍,以及對窺探暴行的慾望本能。促使我們不得不去思考:也許,難以置信的邪惡行為,正發生在距離你我最近的地方。

他們說:

就算你說出去,也沒有人會相信你。

序/導讀

【推薦序】

推薦全美最恐怖的傢伙――傑克.凱堔

史蒂芬.金

其實傑克.凱堔(Jack Ketchum)這個人並不存在,那是一個叫達拉斯.邁爾(Dallas Mayr)的傢伙的筆名,假若這是機密,我當然不會隨便說出來,可惜不是;達拉斯.邁爾的名字出現在所有凱堔的小說版權頁上(有七、八部在美國出版),他若為你簽名,常會簽上「達拉斯」三個字。(不過這部小說版本的讀者,看到的也許是「傑克.凱堔」!)反正我也不覺得傑克.凱堔像真實的名字;反倒更像假名。畢竟英國好幾個世代的劊子手,都沿用傑克.凱琪(Jack Ketch)這個名字,而且這位美國同名作家的小說裡也都沒有倖存者;他總是讓活板門一開、拉緊套索,連無辜者一起賜死。

有句老話說,人生唯二可以確定的事,就是死亡與稅。不過我還可以加上第三項:迪士尼電影永遠不可能改拍傑克.凱堔的小說。凱堔小說裡的小矮人都是食人族,大野狼從來不會喊累,公主最後會被綁在破爛小屋中的柱子上,讓瘋女人拿熨斗燙掉她的陰蒂。

我以前為凱堔寫過簡介,說他已成為類型讀者的標竿,也是我們這些寫恐怖懸疑故事者的英雄。這在當時和現在都是事實。凱堔是最接近英國作家克里夫.巴克(Clive Barker)的美國作家……我指的是其作品的感受,而非故事本身,因為凱堔很少處理神怪的議題。不過那並不是重點,重要的是,讀過他作品的作家無一不受其影響,讀過他作品的讀者無一能輕易忘掉他,凱堔已成為一種典範了。自從他首部小說《淡季》(Off Season)――有點像文學版的《活死人之夜》(Night of the Living Dead)――問世後便如此,《鄰家女孩》更是,或許是凱堔最具權威的作品。

就我認為,和他最像的作者是吉米.湯普森(Jim Thompson),四○年代末及五○年代的神祕暴力犯罪小說家。凱堔和湯普森一樣,作品均以平裝書出版(至少在美國如此;凱堔在英國曾出版過一、兩次精裝本),從未擠進暢銷書榜,除了《墓園之舞》(Cemetery Dance)和《瘋歌利亞》(Fangoria)等類型出版品外,從未有人訪問過他(他們幾乎無法瞭解他),一般的讀者大眾幾乎完全不認識他。然而凱堔跟湯普森一樣,是個極端有趣的作家,時而凶殘,時而才華洋溢,卓絕的才情中帶著晦暗絕望的觀點。他作品的呈現方式是其他更知名的文學作家無力處理的――我想到威廉.甘迺迪(William Kennedy)、達克多羅(E.L. Doctorow)及諾曼.梅勒(Norman Mailer)等幾位風格迥異的小說家。事實上,我認為當今美國小說家只有一位比傑克.凱堔更優秀重要,那就是戈馬克.麥卡錫(Cormac McCarthy)。這對一位知名度不高的平裝書作家而言是極大的讚譽,然而卻不誇張。不管你喜不喜歡(許多讀過小說的人大概不會喜歡),傑克.凱堔的優秀不容質疑。你大概還有印象,戈馬克.麥卡錫在出版《愛在奔馳》(All the Pretty Horses)這部與他之前作品迥然不同的牛仔浪漫小說之前,亦沒沒無聞,長年窮困潦倒。

凱堔不像麥卡錫,他對高密度、抒情式的語句沒興趣。他和吉米.湯普森一樣使用平淡無奇的美式語句,以流暢而半帶幽默的方式讓作品變得更明快――我想到《鄰家女孩》中那個瘋狂的小鬼艾迪,他沿街走來,「打著赤膊,齒間咬著一大條黑色的活蛇」。但凱堔的作品特色不在幽默,在其驚悚――就像他之前的吉米.湯普森一樣〔以《致命賭徒》(The Grifters)或《體內殺手》(The Killer Inside Me)兩本書為例,凱堔幾乎也寫得出來〕,他覺得生活裡的悲慘充滿刺激,在這個世界上,一名女孩無情地遭受整個鄰區――而不只是一個瘋女人的凌虐;在這個世界上連英雄都顯得太遲疑、太懦弱、太猶豫不決。

《鄰家女孩》篇幅很短――僅有兩百三十二頁(編按:這裡指原文初版)――但不失為一部格局宏大的野心之作。其實我並不訝異;因為美國越戰後幾年,除了詩,數量最多的藝術表達形式就屬懸疑小說(那幾年我們這方面的成就實在乏善可陳。我們戰後嬰兒潮世代的人在藝術、政治和性生活的表現都滿遜的)。也許批評挑剔的人少一點比較會有好的創作吧。自法蘭克.諾里斯(Frank Norris)的《麥克悌格》(McTeague)後便是如此,那也是凱堔寫得出來的作品(不過凱堔的版本大概會刪掉許多煩人的對話,大幅縮短……到剩下兩百三十二頁左右吧)。

《鄰家女孩》(這個詞本身便呈現出迷濛、溫和浪漫、漫步於微光中、在學校體育館跳舞的畫面)以典型的五○年代場景做開場,由一名年輕男孩口述――很多故事都這樣,如《麥田捕手》、《一個人的和平》(A Separate Peace),和我自己的小說《總要找到你》(The Body)。故事一開始(繼一整章的序曲之後)便非常《頑童歷險記》:一名臉龐晒得黝黑的男孩,光著腳,頂著夏日的豔陽,趴在河裡的石頭上,拿錫罐抓小龍蝦。這時瑪姬來了,她漂亮,綁著馬尾,芳齡十四。當然了,瑪姬剛剛搬來。她和妹妹蘇珊住在獨力撫養三名兒子的單親媽媽蘿絲家裡,其中一名男孩是大衛小時候最要好的朋友(想當然耳)。他們一群人晚上都會擠在蘿絲.錢德勒家的客廳電視機前,看各種情境喜劇和西部片。凱堔以簡潔精準的方式喚起五○年代的氛圍――音樂、小國寡民的郊區生活、錢德勒家地下室的防空室代表的各種恐懼,然後抓住他營造出來的表象,輕而易舉地將之全面翻轉。

首先,在大衛的家裡,父親並非無所不知;這位父親是個無可救藥的花心男子,婚姻岌岌可危。大衛也知道這點,「老爸的外遇機會不斷,而且來者不拒。」他說,「從早到晚都會遇到馬子。」這諷刺淡淡的,威力卻絲毫不減;等你發現到痛,你已又繼續往前走一大段了。

由於一場意外車禍,瑪姬和蘇珊來到了錢德勒家(哪天真該有人研究一下車禍情節對美國文學的影響)。一開始她們似乎跟蘿絲的孩子相安無事――吠吠、唐尼和小威利――還有蘿絲本人,一位隨和、愛聊天、香菸一根接一根,孩子們若能對父母守口如瓶,就讓他們喝啤酒的女人。

凱堔的對話寫得很精采,蘿絲的話聽來銳利而帶點焦躁。「你們要記取教訓哪,各位男生。」有一次她說,「要記住這個,很重要的。你們只要隨時對一個女人好,她就會幫你做一堆事情。大衛對瑪姬好,人家就送他一幅畫……女生很好把的……給她們一點好處,就讓你予取予求。」

對於兩位心靈受傷的女孩,你大概會認為這是最適合的治療環境,她也是

最好的大人,應該吧……可惜我們面對的作家是傑克.凱堔。他才不玩那一套。以前不玩,以後大概永遠也不會。

講話戲謔、看來溫和善良的蘿絲,精神其實正漸次崩解,慢慢墜入暴力與妄想的深淵。她是一個可怕但平凡的壞人,正適合艾森豪那個時代。作者從未解釋她出了什麼毛病。蘿絲和一群在她家廝混的小鬼用一句話做為護身符――千萬別說出來。那句話可以算是五○年代的代表金句,小說裡每個人物都牢記在心,直至不可收拾的地步。

最後,凱堔對孩子們的興趣反而比對蘿絲高――不只是錢德勒家的男孩和大衛,還包括所有在錢德勒地下室進出、凌虐並謀害瑪姬的孩子。凱堔在意的是艾迪、黛妮絲、東尼、肯尼、葛蘭,以及五○年代每一個愚昧的不良少年,那些理著平頭、髮上塗蠟,膝蓋因打棒球而滿是疤痕的孩子。有些像大衛這樣的小孩不只旁觀,甚至動手。有的參與其中,最後夥同拿起燒燙的針,在瑪姬的肚皮上刺下「I FUCK FUCK ME」的字樣。他們來來去去,看電視、喝可樂,吃花生奶油三明治……沒有一個人洩漏口風,沒有人去阻止地下室裡的慘事。那簡直是一場噩夢。幸福的表象下隱藏著猙獰可怖的情節。小說之所以成功,不是因為凱堔對郊區生活的精準描繪,而是因為我們不得不信――一群冷漠的孩子,一個鼓吹惡行的成人,再加上莫管他人瓦上霜的心態――這種事是可能發生的。畢竟當年確實有個叫凱蒂.吉諾維斯(Kitty Genovese)的女人在紐約的巷弄裡掙扎數小時,最後還是活活被刺死。她不斷尖叫求救,目睹的人很多,卻無人出面阻止,甚至沒有人打電話報警。

他們一定是把「千萬別說出來」奉為圭臬了……其實,從「千萬別說出來」,到「我們去幫個忙」大概只有一線之隔吧?

敘述者大衛是小說裡的好人,難怪他會為蘿絲地下室裡最後的那場大屠殺自責不已。因為善良是一種責任,也是一種狀態。他知道眼前發生的事是錯的,自然比那些缺乏道德、燒灼、割刺並性侵鄰家女孩的孩子更愧疚。這些事大衛都沒參與,但他也沒把錢德勒家的事告訴爸媽或去報警,因為他其實還是想要參與的。當大衛終於挺身而出,讀者才有了滿足感――這是凱堔施捨給我們的一道清冷陽光――卻又同時恨他未能及早行 。

如果讀者對這位可鄙的敘事者只覺得憎恨,那麼《鄰家女孩》便會像布萊特.伊斯坦.伊利斯(Brett Easton Ellis)的《美國殺人魔》(American Psycho)一樣,在道德拿捏上失了分寸。大衛也許是凱堔筆下最能引發讀者共鳴的角色了,他跟伊利斯所寫的色情商相差

對我而言,《鄰家女孩》最傑出的就是到最後,讓我能以自己的觀點去接受大衛――但在某方面又很排斥――就像吉米.湯普森的《體內殺手》中那位一面獰笑、一面痛毆殺人的神經警長勞.福特。

當然了,大衛比勞.福特可愛多了。

所以才會這麼令人搖頭。

傑克.凱堔是一位天生的小說家,他對黑暗人性的瞭解,也許只有法蘭克.諾里斯與麥爾坎.勞瑞(Malcolm Lowry)能夠匹敵。凱堔善於為讀者創造緊張懸疑,令人欲罷不能。(華納出版的《鄰家女孩》平裝封面是一名啦啦隊員的骷髏,跟書中內容毫不相干,看起來反而像是安德魯絲〔V. C. Andrews〕的恐怖浪漫作品,或史坦恩〔R. L. Stine〕的青少年恐怖小說)。凱堔是懸疑高手,小說也非常好看,卻遭到封面和呈現方式的嚴重扭曲,就如同吉米.湯普森的小說 面一樣,無法如實展現作品內容。《鄰家女孩》的生動,不是安德魯絲的作品所能比擬,大多數的大眾小說都達不到這樣的境界;這部作品不僅保證恐怖,它是真的令人毛骨悚然,卻又讓人放不下手;真正是欲罷不能。讀者害怕讀下去,卻又忍不住要看。凱堔在主題上的企圖心雖然低調,卻十分宏大;然而他的企圖心並未妨礙小說家的主要工作――以優雅或邪惡的手段去誘騙讀者。凱堔的手段大都是邪惡的……可是天哪,那手段可真誘人啊。

《鄰家女孩》遠遠勝過愚蠢感傷的《香杉市慢步華爾滋》(Slow Waltz in Cedar Bend),或不痛不癢、詭計連連的《造雨人》(The Rainmaker),只看《紐約時報》暢銷排行書籍的讀者,很難認識凱堔。不過我覺得,少了凱堔,我們的文學經驗會變得較為貧乏。他是個貨真價實的標竿,是優秀的作家,少數在「精英作家圈」之外真正具有分量的人。吉米.湯普森在許多同儕精英作家的作品絕版、被遺忘後,依然不斷再版與被閱。同樣的情形必然會發生在傑克.凱堔身上……只是我希望他能像湯普森,在死前便享受到成果。像《鄰家女孩》這種勢必會引起注意與評論的作品,必然可將他往成功推進一步。

一九九五年六月二十四日

於緬因州,邦格

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價