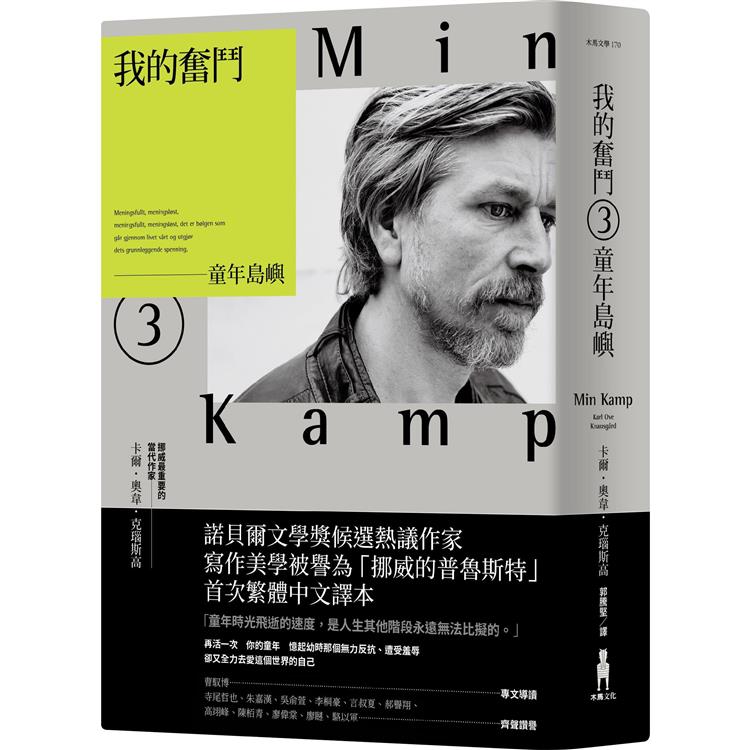

我的奮鬥3:童年島嶼

活動訊息

內容簡介

「童年時光飛逝的速度,是人生其他階段永遠無法比擬的。」

再活一次 你的童年

憶起幼時那個無力反抗、遭受羞辱

卻又全力去愛這個世界的自己

諾貝爾文學獎候選熱議作家

《華爾街日報》評為「二十一世紀以來,最偉大的文學家之一」

寫作美學被譽為「挪威的普魯斯特」

海流衝擊般的文字密度,喚起生命最細微的時刻

首次繁體中文譯本

對父親的恐懼、對母親的眷戀、對手足的依賴,對同儕的認同、性的初澀萌芽……

與爸爸捕魚,與母親烤餅乾談天,與朋友去垃圾山尋寶或偷看色情書刊,與最純真的自己相處。

童年跨越至青春期的騷動與純真,全都在這一本小說之中。

《我的奮鬥3:童年島嶼》聚焦名為「卡爾.奧韋.克瑙斯高」男孩的童年時光,書中每一個細節都像令讀者搭上時光機般,回到幼時經常踏上的那片草地,或是回到家中的那張餐桌,面對父親的威嚴而深深恐懼。小說也誠實道出男孩成長歷程的心境,想征服異性卻屢屢失敗、被同性說是「娘炮」;儘管父親多次痛斥「別哭」「你是媽寶」,眼淚還是不斷流下的痛徹心扉。

「他就是我爸、是個成年男子,他比我強壯得多、導致一切全都得按照他的意志進行。他可以一把掐碎我的意志,視之如無物。」

「我恨他,我非得報復不可。我要報復。他等著瞧吧。我要把他打爛。把他打爛。」

小說也預示了成年以前,孩子面對雙親離異的隱約預兆,從幼時懵懂過度到青春時期的「成長痛」。然而回首童年,依舊有許多甘美純淨的時光,是在成年後一度遺忘的,像是與母親烤餅乾的記憶、受到關愛的感受,在男孩成長後都化為溫柔的養分。

「我活著;我養育了自己的子女;大致上,對於他們,我只努力做到一點──讓他們不要害怕自己的爸爸。」

《我的奮鬥3:童年島嶼》或許也是飽含最多純真歡笑的一冊;即便是成年後省思覺得困窘的祕密與恥辱,克瑙斯高依舊堅持一一寫下。他揭露「克瑙斯高」充滿淚水也有歡笑的童年,以緻密文字留下每一個人在時代的印記與生活軌跡。

全六冊的半自傳體小說,主題分別為:死亡、愛情、童年、工作、夢想與思考,每一冊都從生活中洞察出深刻反思,以樸實的日常經驗喚起讀者強烈的共鳴。作者不避諱揭露事實的寫作風格也是造就出如此精彩敘事的原因。在克瑙斯高的寫作策略成功後,北歐也有愈來愈多作家紛紛效仿,引起一波克瑙斯高的美學風潮。

「有些書在美學上過於強勁,以至於具有革命性,克瑙斯高的書寫就是其中之一。」

──《巴黎評論》

「寫作也是一種協商,意味著在了解痛苦的前提下,一點一滴爬梳痛苦的細節,用全身的感官知覺去理解世界,到頭來,世界也將會給予你理解的懷抱;一個小孩子用感官認識閃耀的世界,來探究內心破敗的版圖到底有多麽巨大。」──曹馭博,專文導讀

寺尾哲也、朱嘉漢、吳俞萱、李桐豪、言叔夏、郝譽翔、高翊峰、陳栢青、廖偉棠、廖瞇、駱以軍──齊聲讚譽

「我的奮鬥」系列獲獎紀錄

1999-2009年 獲得挪威文學界最高榮譽──布拉哥文學獎

挪威文學評論獎

挪威NRK P2聽眾獎第一名

2010年 榮獲小諾貝爾獎之稱的「北歐理事會文學獎」

2010年 國際IMPAC都柏林文學獎長名單

2013年 英國《獨立報》外國小說獎長名單

2013年 《衛報》十大最佳長篇小說

2013年 《紐約客》年度好書

2014年 都柏林文學獎短名單

2014年 美國最佳翻譯圖書獎(由唐‧巴特利特從挪威語譯為英語)

2014年 英國《獨立報》外國小說獎短名單

2015年 德國《世界報》文學獎

2015年 英國《獨立報》外國小說獎長名單

2015年 《我的奮鬥》改編為瑞典語劇本,並首次於斯德哥爾摩進行公演。

2017年 榮獲以色列耶路撒冷獎

2019年 榮獲瑞典學院北歐文學獎

序/導讀

那是一九六九年八月的某一天,天候溫和而多雲。一輛巴士在挪威南部一座島嶼最外圍的一條狹路上行駛著,在牧草地與小山之間、在草原與樹叢之間穿梭著。巴士在小小的坡道上起伏著、開動著,並且開過相當曲折的彎道。有時候,它彷彿行駛在一座由兩旁的樹木構成的綠色隧道之中;而有些時候,大海就在它的正前方。巴士隸屬於愛蘭達爾蒸汽船俱樂部;一如這家公司的所有巴士與客車,車身漆上淺褐與深褐色。巴士開過一座橋,沿著一座狹窄的海灣行駛,打著方向燈、向右轉,然後停了下來。車門拉開;一個小家庭從車上走下。那家人的父親是一名身材高大而纖瘦、穿著白色襯衫與亮色滌綸褲的男子,他手上提著兩只行李箱。那家人的媽媽身穿米黃色女用風衣,以一條淺藍色頭巾圍住一頭長髮,一手拉動著一輛嬰幼兒推車、另一手則抱著一個小男孩。那輛巴士駛離以後,排放出的肥膩、灰濛濛廢氣在瀝青路面上方還殘留片刻。

「要走一段路。」爸爸說。

「英格夫,你行嗎?」媽媽一邊說,一邊低頭望著小男孩。小男孩點點頭。

「我當然行。」他說。

當時的他四歲半,有著閃亮近於發白的金髮,晒了一整個漫長夏季的太陽以後,他的皮膚已成了古銅色。他的弟弟那時還不到八個月大;他坐在嬰兒推車裡、呆望著天空,既不知道他們現在在哪裡,也不曉得他們將要往何處去。

他們緩慢地踏向上坡路。那是一段礫石路面。戶外稍早下過一場豪雨,因此路面上滿是大大小小的水窪。道路兩旁是一片片的田野。這道原野延伸了也許半公里左右,原野末端有一座森林。那座森林靠向那座由碎石海灘;林中植被相當低矮,彷彿被海上吹來的風所壓制。

他們的右邊是一座最近剛建起的房屋。除了這棟建築以外,四周沒有其他聚落。

嬰兒推車上的彈簧發出「嘎吱嘎吱」的聲音。過了一會兒,小嬰兒闔上雙眼。他被美好、輕微擺蕩的動作哄入睡夢之中。留著深色短髮與濃密黑鬍鬚的爸爸將其中一只行李箱放下,擦了擦前額的汗水。

「有夠悶的。」他說。

「是啊,不過比較靠近海邊的地方,也許會比較清爽。」那位媽媽說。

「希望是這樣。」他一邊說,一邊再度抓起行李箱。

從所有方面來看,這是一個非常普通的家庭。這對年輕的雙親,就像那個時代裡幾乎所有的雙親那樣年輕;他們養育兩個小孩,這一點又與那個年代的幾乎所有家庭不謀而合。先前,他們在奧斯陸(特蕾絲街上、比斯萊特體育場旁)住了五年,現在搬到了特隆姆島,一座位於某個新建立、由小型獨棟透天式住宅構成社區裡的房屋,正為了他們興建起來。等待房屋落成期間,他們要先租賃另一間位於霍夫爾營區、比較老舊的房子。男方在奧斯陸時修讀日間部的英語和挪威語課程,夜間則擔任警衛;女方則就讀烏勒沃爾護校。雖然他還沒有真正完成學業,但已申請了羅亭根學校初中部的教職;而她則將在收容神經衰弱者的庫克園安養院區上班。兩人於十七歲時,在克里斯蒂安桑相遇;當她十九歲時,她就已經懷孕了。兩人二十歲時,他們就在她度過童年與青春期、那座位於挪威西部的農場結婚了。男方的家人當中,沒人出席這場婚禮。就算他在婚宴上所拍攝的每一張照片中都面露微笑,他的身邊仍然環繞著一層孤獨,你可以看出:他和她所有的兄弟姊妹、嬸嬸、伯伯、姑姑、叔叔,乃至於堂表兄弟姊妹,處得並不那麼融洽。

如今他們二十四歲,真正的現實生活呈現在他們眼前。自己的工作、自己的家、自己的小孩。他們生養的就是這兩個小孩;而他們所迎向的,也正是他們自己的未來。

不然呢?

他倆都出生於一九四四年,也都同屬於戰後的第一代人。從許多方面來說,他們面對某種全新的事物。他們是將要接受在大規模都市與社區規畫的區域生活的第一批人。一九五〇年代,地方政府的各式行政局如雨後春筍般設立—學校行政局、醫療行政局、社會事務行政局、公路行政局—再加上各類事務單位與機關處室,共同造就了大規模的中央集權化,在極短的時間內對人們的生活方式造成重大影響。女方的父親生於二十世紀初;他來自她所成長、位於蘇格奈峽灣外圍索貝爾沃格社區的同一處農場,從來沒受過教育。她的外公來自同一地區的其中一座外島;他的父親,乃至於他的外公,想必也都來自同一區域。她的母親來自一處離該地大約一百公里、位於約爾斯特的農莊;同樣地,她也從來沒上過學。在那個社區,她家族的血緣可以一路上溯到十六世紀。然而,由於男方的父親以及他的幾位叔叔們,學歷都比較高,他的親族具有較高的社會地位。但就連他們也像自己的雙親一樣,定居在克里斯蒂安桑。他的母親沒受過學校教育,來自奧斯嘉德灘;她的父親是船舶領航員,而在她的家族當中,也有人擔任過警察。當女方認識自己將來的丈夫時,她跟著他一同搬到他的故鄉。這就是當時的模式。發生在一九五〇與一九六〇年代的改變,實際上是一次革命;然而,它缺少傳統革命所具備的暴力、不可捉摸的性質。漁民、佃農、產業工人與店員的子女開始上大學,最終成為教師、心理學家、歷史學家、社會學家,他們當中許多人的住所,遠離與自己家庭有著血緣關係的社區;然而,情況還不僅止於此。他們做出這一切舉動,而且顯得那樣理所當然──這說明了時代精神的力量。這股時代的精神起源於外在,卻影響我們的內心。對所有人來說,它在表面上看來似乎完全一樣;但對某個個體來說,卻並不相同。

對那位生活在六〇年代的年輕媽媽來說,與某個來自鄰近農莊的男子結婚,並在那裡度過一生的期望顯得荒謬之至。她只想遠走高飛!她要過自己的生活。同樣的心態也適用於她的兄弟姊妹們;這麼一來,全家人就散居在全國各地。可是,他們為什麼想這樣做?這麼堅定的信念,究竟從何處而來?是啊,這些新的現象是從何而來的?在她的家族當中,這種事情毫無任何傳統可言。唯一遠走他鄉的,是她的伯父馬格努斯。他想擺脫在家鄉的窮困生活,因而來到美國討生活,而他在美國的長期生活,充其量只是重複了他在挪威西部地區的經歷。對這位生活在六〇年代的爸爸而言,情況就有所不同了;他的家族期望孩子繼續深造,但他們或許並不希望子孫和一個來自挪威西部、出身小佃農家庭的女孩結婚,一起住在挪威南部某個小鎮外、一處由小型獨棟透天住宅構成的新建社區裡。

但在一九六九年八月,那個溫暖而多雲的日子裡,他們還是踏上了前往新家之路。男方推著兩只裝滿六〇年代式樣衣服的沉重行李箱;女方則拉著一輛屬於六〇年代的嬰幼兒推車,上面坐著一名身穿六〇年代式樣童裝(白色、鑲有花邊)的小嬰兒。他們家的長子英格夫則在他們之間跑來跑去。他很開心、相當好奇,既興奮又充滿了期待。他們沿著原野的邊際走著,穿過那一小片森林地帶,走到那道敞開的小門前方,而後踏入那片寬敞的營區。他們的右手邊是一間汽車修理廠,老闆是某個姓福拉德森的人;左手邊則是圍繞著一塊開放式碎石路面的大型紅色木屋,松樹林從碎石路面的邊際延展開來。

由此地往東一公里處,就是特隆姆島教堂,在西元一一五〇年左右以石塊所建成;不過,某些建材的年代可能更為久遠。特隆姆島教堂想必是全國最古老的教堂之一,座落於一小塊高地之上,長久以來總是被經過此地的船隻視為路標,所有的航海圖上也必定標識出它的位置。外海群島區有一座馬爾德島;島上有一間年代久遠、為船長們服務的客棧,它見證了此地在十八與十九世紀所經歷過的極盛期。當時此地與外界的貿易極為熱絡,木材產品的交易尤其繁盛。學校舉行校外教學活動,前往歐斯特-阿格德爾博物館時,學生可以在館內看到起源於當時、甚至年代更為久遠的古老中國與荷蘭製商品。特隆姆島上有著一些不常見的外來植物,隨著那些排出壓艙水的船舶來到此地。你在學校裡還會讀到:特隆姆島是挪威第一個開始種植馬鈴薯的地區。斯諾里所撰寫、關於歷代帝王的故事集裡多次提到這座島嶼。你在田野以及草坪下都能找到來自石器時代的箭頭;那一道道由碎石構成的綿長海灘上、渾圓的石礫之間埋藏著化石。

然而,當這個遷入此地的小家庭帶著大包小包的行囊,緩慢地踏過那片空曠區域時,在他們周邊留下清晰印記的,並非西元十世紀、十三世紀、十七世紀或十九世紀,而是第二次世界大戰。這塊區域在二戰時為德國人所使用;正是他們修築了棚屋、其中許多棟樓房。森林中有著完好如初、結構低矮的磚製碉堡。海灘上方處的岩壁頂端還設有幾尊砲座。這裡甚至還留有一座能供小型飛機起降、年代已顯久遠的德軍機場。

他們接下來這一年內要住的屋子位於森林裡。屋牆漆成紅色,有著白色窗框。雖然海面離這間屋

子僅有數百公尺,從那裡卻無法望見大海。它散發出森林與海水的鹹味。你能聽見從海面上傳來均勻而規律的「嘶嘶」聲。

爸爸擱下手上的行李箱,從褲袋裡撈出鑰匙,解開門鎖。屋內設有門廳、廚房、有著開放式壁爐的客廳、一間有著洗衣用水槽的浴室,樓上則配置了三間臥室。牆壁並未確實經過隔熱處理。廚房的設備極其簡陋。沒有電話,沒有洗衣機,沒有電視機。

「我們來了。」爸爸說道,並提著行李箱進入門廳。英格夫則從一扇窗戶前跑到另一扇窗戶前,朝外面張望。媽媽將熟睡中小嬰兒所乘坐的推車安置在門外的階梯上。

我當然記不得那時候的事情了。要與我雙親所拍攝照片中那名還在襁褓中的小嬰兒產生自我認同,

完全是不可能的──是的,如此困難。比如說:要使用「我」來形容那個躺在幫小孩換尿布的桌面上、雙頰明顯發紅、四肢不住地揮動、臉孔因不知何故發出的尖叫而扭成一團,或者躺在地板上的毛皮氈上、身穿白睡衣、臉孔仍然通紅、深色大眼睛還有著輕微斜視跡象的小東西,感覺簡直就是個錯誤。這和此刻待在馬爾摩,寫下這些東西的,難道是同一個人嗎?而這個現年四十歲,在這陰沉的九月天待在一個位於馬爾摩(被來自窗外的嘈雜車流聲,以及通過老舊通風系統恣肆發出尖叫聲的秋風所填滿)的小房間裡,書寫著這一切的人,再過四十年,或許還會再變成一個頭髮花白、彎腰駝背、在瑞典森林裡某個老人長照中心不住地顫抖、流口水的糟老頭?還有,那具最終將直挺挺地躺在太平間長凳上的死屍?人們仍然會繼續將他稱為「卡爾.奧韋」。一個簡單的名字居然能夠涵蓋這一切,真是令人不可置信,不是嘛?它涵蓋了還在母親肚子裡的胎兒、更衣桌上的小嬰孩、坐在電腦前的四十歲男子、龜縮在椅子上的老頭、倒臥在長凳上的死屍耶?由於它們的身分、認同與自我解讀差異是如此巨大,用不同的名字來稱呼,難道不是比較自然嗎?比如說:胎兒可以叫做顏思.奧韋,小嬰孩可以取名為尼斯.奧韋,年齡介於五歲與十歲之間的小男孩可以叫做派爾.奧韋,十到十二歲之間的男孩取名為耶爾.奧韋,十三到十七歲之間的青少年叫做柯特.奧韋,十七歲到二十三歲之間的青少年取名為約翰.奧韋,二十三歲到三十歲之間的成人可以叫做托爾.奧韋,三十二歲到四十六歲的中年人則取名為卡爾.奧韋,然後依此

類推?這麼一來,名字就能體現每個年齡層各自的獨特之處;中間名代表著某種延續性;而姓氏則意謂著家族的歸屬與傳承。

不,我對那個時期的事已經毫無記憶可言,我甚至不知道我們當時住在哪一棟房屋──即使爸爸指給我看過一次。我對那段時期的所知完全來自於我的雙親、他們的敘述,也來自我所觀看的照片。那一年冬天,積雪厚度達到數公尺(挪威南部地區常有這種情況);通往那棟房屋的道路,簡直成了一條細長的溝壑。英格夫把我放到一輛推車上,拉著推車,在那裡走動著。他腳上套著短短的滑雪板,對著拍照的人露出燦爛微笑。在屋內,他會指著我哈哈大笑;而我也可能會扶著嬰兒床的扶手,站起身來。

我用「阿哇」來稱呼他──這是我會說的第一個單詞。大家告訴我,他也是唯一聽得懂我的話的人;他將我的話翻譯給爸爸與媽媽聽。我也知道:英格夫曾經挨家挨戶地按門鈴,詢問對方家裡有沒有小孩。往後的日子裡,祖母經常提起這件事情。「這裡有沒有住小孩啊?」她用做作的孩童口音說著,哈哈大笑。

而我也知道:我曾經從階梯上摔下來,經歷了某種休克狀態,停止呼吸、臉色發紫、全身痙攣。媽媽抱著我,衝到離我們最近且設有電話的房屋。她以為我是癲癇症發作,不過其實並不是,其實我啥事也沒發生。而我也知道:爸爸相當喜歡從事教職,他是個好老師,在某一年帶著他任教的班級到山區郊遊,留存了幾張照片下來;在所有的影像中,他看起來是那麼年輕、充滿喜樂,圍繞在他身邊的則是一群身穿七〇年代初期典型可愛服裝的青少年。手工針織毛線衣,喇叭褲,膠靴。他們的頭髮濃密、厚重,但不像六〇年代的人們那樣,挽起高聳的髮髻。他們反而任由那濃密又柔軟的頭髮垂落、覆蓋住自己那屬於青春期的稚嫩臉龐。媽媽曾經說過:或許,他不曾像當時那樣快樂。還有一些祖母、我與英格夫的合照:在其中兩張以一座結凍的湖泊為背景的合照裡,我和英格夫都穿著祖母親手織成的羊毛衫,我穿的那件顏色接近深黃色與褐色。我們的另外兩張合照,則是在克里斯蒂安桑、祖父母家裡的露臺上拍攝的;其中一張是在秋季拍的,背景是湛藍的天幕與低垂的太陽,我們向外眺望遠方的市容,祖母的臉頰貼著我的臉頰。當時的我,想必也才兩、三歲大。

我們可以這麼思考:這些照片代表某種往事,它們是某種記憶,但是並不包括那個通常會從記憶中迸出的「我」──而問題當然在於,它們究竟有何意義。我曾看過無數張來自同一時期、以朋友們的家人及我所交往過的數任女朋友的家人為主題的照片,它們之間竟是如此相像、非常容易搞混。相同的顏色;相同的服裝;相同的房間;相同的事務。但是我不會與這些照片產生任何連結,就某種層次而言,它們毫無意義。當我進一步檢視前幾代人所遺留的照片,這樣的情勢就愈發明顯了:那只不過是穿著奇裝異服的一群人,忙著某些目的不為我所知曉的事情。相片捕捉到的是我們拍攝的時間點,而不是相片裡的人──他們是不會任由自己被鏡頭捕捉的。就算是在我附近的人們,也不會。那名身穿淺藍洋裝、在自己位於特蕾絲街的家中電爐前擺出六〇年代的典型姿勢(雙膝併攏、小腿反而岔開)的女子是誰啊?那名綁著髮髻的女子?那雙藍眼睛,還有那淺到不能再淺、以致於簡直不像是微笑的微笑?那名握著有著紅色蓋子、閃亮咖啡壺手把的女子?嗯,她就是我媽媽,就是我媽本人沒錯,可是,她又是誰啊?她在想什麼呢?她如何看待自己的人生,如何看待自己走過的生命旅程,如何看待自己所期望的事物?這些只有她自己知道,照片不會告訴你這些東西。一名身處陌生房間裡的陌生女子—對,就只有這樣了。而那名十年後待在山上,由於在他們出發時忘記一併帶上咖啡杯而只能用同一只紅色蓋子喝咖啡的男子,他又是誰啊?就是那名鬍鬚修得整齊、留著濃密黑髮的男子?那名有著敏感雙脣、充滿喜樂的雙眼的男子?喔,唉唷,這人就是我父親,就是我老爸本尊。但是,如今已經沒有任何人知道:他在那一瞬間、

乃至於其他時刻,在自己的思緒中究竟是個什麼人。同樣的道理也適用於這所有的照片,就連那些有我出現的照片也不例外。它們完全是空虛的;你從中唯一能夠推論出的意義,就是時間所賦予的那一層意義。在此同時,這些照片是我的一部分、也是我最私密的過往—同理,其他人的照片也道出了這些人最私密的過往。充滿意義、毫無意義、充滿意義、毫無意義──也正是這一道宛如波浪的律動貫串了我們的人生、構成最原始的張力。我恣意吸吮著我對自己人生中最初六年的一切記憶,以及源自於那段期間,碩果僅存的照片與物品所遺留下的一切涵義──它們是構成我身分認同的重要成分,如果沒有它們填補的意義與延續性,「我」只不過是個空虛、毫無意義的輪廓。我根據這些零星的片段與蛛絲馬跡,建構出卡爾.奧韋、英格夫、媽媽、爸爸、一間位於霍夫爾的房子、一間位於提貝肯的屋子、還有祖父與祖母、外公和外婆、一定數量的鄰居以及一票小孩子們。

我將這一團破敗不堪、臨時拼湊出來的記憶,稱為「我的童年」。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

我的奮鬥4:在黑暗中跳舞

我的奮鬥3:童年島嶼

我的奮鬥2:戀愛中的男人

我的奮鬥1:父親的葬禮

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價