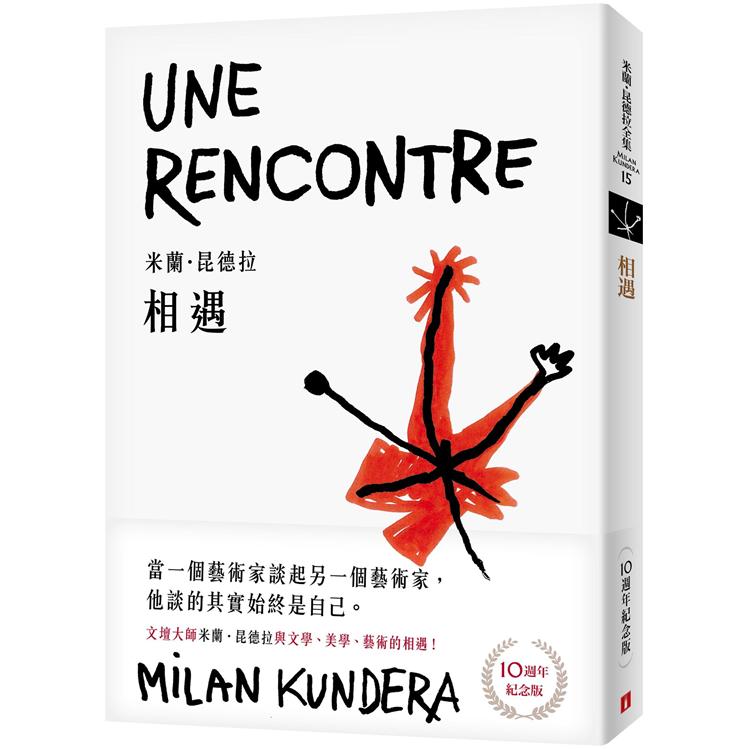

相遇【10週年紀念版】:文壇大師米蘭.昆德拉與文學、美學、藝術的相遇!

UNE RENCONTRE

當一個藝術家談起另一個藝術家,他談的其實始終是自己。

活動訊息

內容簡介

當一個藝術家談起另一個藝術家,

他談的其實始終是自己。

文壇大師米蘭.昆德拉與文學、美學、藝術的相遇!

出版10週年紀念,書封由昆德拉親筆繪製插畫,最具珍藏價值!

我的感覺是,《百年孤寂》這部小說帶給小說藝術神化的殊榮,同時也是向小說的年代的一次告別。

唐吉訶德死了,小說完成了。只有在唐吉訶德沒有孩子的情況下,這個完成才會確立得如此完美。如果有孩子,他的生命就會被延續、被模仿或被懷疑,被維護或被背叛。

反仿真在卡夫卡的作品裡是由描述撐起來的,描述是完全無人稱的,而且極其引人入勝,讀者不由得被引入一個想像的世界,宛如一場電影。

偉大的大師所做的形式創新總是有某些低調之處,這才是真正最了不起的,只有那些渺小的大師所做的創新才會刻意提醒人去注意。

這是渴望,要將過去的時代留存在小說的地平線上,不讓那些人物被遺棄在再也聽不見先人聲音的空無之中。

昆德拉說相遇是「石火,電光,偶然」,雖然短暫,未必深入,但有時卻足以啟發一場偉大的文學邂逅和思維激盪,甚至影響小說藝術的歷史與生命。本書便收錄了昆德拉與其所崇敬的小說家、藝術家和偉大作品之間難忘而驚喜的相遇,透過隨筆、論述及訪談,暢談他所熱愛的文學、美學與藝術,也讓我們得以走入昆德拉龐大而深邃的思考世界,一睹這一次次相遇所迸發的思想火花。

試閱

小說及其生殖

賈西亞.馬奎斯:《百年孤寂》

重讀《百年孤寂》的時候,一個奇怪的念頭出現在我腦海裡:這些偉大的小說裡的主人翁都沒有小孩。世界上只有百分之一的人口沒有小孩,可是這些偉大的小說人物至少有百分之五十以上,直到小說結束都沒有繁殖下一代。拉伯雷《巨人傳》的龐大固埃沒有,巴汝奇也沒有後代。唐吉訶德也沒有後代。《危險關係》裡的凡爾蒙子爵沒有,梅黛侯爵夫人也沒有。菲爾汀最著名的主人翁湯姆.瓊斯也沒有。少年維特也沒有。司湯達爾所有的主人翁都沒有小孩,巴爾札克筆下的許多人物也是如此,杜斯妥也夫斯基的也是,剛剛過去的那個世紀,《追憶似水年華》的敘事者馬賽爾也沒有。當然,還有穆齊爾的所有偉大人物──烏爾里希、他的妹妹阿加特、瓦爾特和他的妻子克拉麗瑟,和狄奧蒂瑪;還有哈謝克的好兵帥克;還有卡夫卡筆下的主角們,唯一的例外是非常年輕的卡爾.羅斯曼,他讓一個女傭懷了孩子,不過正是為了這件事,為了將這個孩子從他的生命中抹去,他逃到美國,才生出了《美國》這部小說。這貧瘠不育並非緣自小說家刻意所為,這是小說藝術的靈(或者說,是小說藝術的潛意識)厭惡生殖。

現代(Temps modernes)將人變成「唯一真正的主體」,變成「一切的基礎」(套用海德格的說法)。而小說,是與現代一同誕生的。人作為個體立足於歐洲的舞臺,有很大部分要歸功於小說。在遠離小說的日常生活裡,我們對於父母在我們出生之前的樣貌所知非常有限,我們只知道親朋好友的片片段段,我們看著他們來,看著他們走。人才剛走,他們的位子就被別人占了──這些可以互相替代的人排起來是長長的一列。只有小說將個體隔離,闡明個體的生平、想法、感覺,將之變成無可替代:將之變成一切的中心。

唐吉訶德死了,小說完成了。只有在唐吉訶德沒有孩子的情況下,這個完成才會確立得如此完美。如果有孩子,他的生命就會被延續、被模仿或被懷疑,被維護或被背叛。一個父親的死亡會留下一扇敞開的門,這也正是我們從小就聽到的──你的生命將在你的孩子身上繼續,你的孩子就是不朽的你。可是如果我的故事在我自己的生命之外仍可繼續,這就是說,我的生命並非獨立的實體;這就是說,我的生命是未完成的;這就是說,生命裡有些十分具體且世俗的東西,個體立基於其上,同意融入這些東西,同意被遺忘:家庭、子孫、氏族、國家。這就是說,個體作為「一切的基礎」是一種幻象,一種賭注,是歐洲幾個世紀的夢。

有了賈西亞.馬奎斯的《百年孤寂》,小說的藝術似乎走出了這場夢,注意力的中心不再是一個個體,而是一整列的個體。這些個體每一個都是獨特的、無法模仿的,然而他們每一個卻又只是一道陽光映在河面上稍縱即逝的粼粼波光;他們每一個都把未來對自己的遺忘帶在身上,而且也都有此自覺;沒有人從頭到尾都留在小說的舞臺上;這一整個氏族的母親老歐蘇拉死時一百二十歲,距離小說結束還有很長的時間;而且每一個人的名字都彼此相似,阿加底奧.荷西.布恩迪亞、荷西.阿加底奧、小荷西.阿加底奧、奧瑞里亞諾.布恩迪亞、小奧瑞里亞諾,為的就是要讓那些可以區別他們的輪廓變得模糊不清,讓讀者把這些人物搞混。從一切跡象看來,歐洲個人主義的時代已經不再是他們的時代了。可是他們的時代是什麼?是回溯到美洲印地安人的過去的時代嗎?或是未來的時代,人類的個體混同在密麻如蟻的人群中?我的感覺是,這部小說帶給小說藝術神化的殊榮,同時也是向小說的年代的一次告別。

單腿人偉大的長跑

如果有人問我,我的母國透過什麼在我的美學基因裡留下深遠影響,我會毫不遲疑地回答:透過楊納切克的音樂。身世的巧合在這裡也扮演了它的角色,因為楊納切克一輩子都在布爾諾(Brno)生活,我父親也是,他還是年輕鋼琴家的時候在這裡曾經是一個對他著迷的(孤立的)音樂社團的成員,這些人是楊納切克最早的行家與捍衛者。我在楊納切克辭世之後一年來到人間,從小,我就每天聽父親或是他的學生們彈奏他的音樂。一九七一年,在我父親的葬禮上,在被占領的陰暗年代,我不讓任何人致詞;只有四個音樂家,在火化時,演奏楊納切克的《第二號弦樂四重奏》。

四年後,我移居法國,受到國家命運的震撼,我在電臺談了好幾次這位捷克最偉大的作曲家,談了很長的時間。後來,我很樂意地答應幫一份音樂期刊撰寫樂評,評論楊納切克的作品在這幾年(九○年代初)被錄製成的專輯。這是份愉快的工作,沒錯,但是演奏水準的不相稱(經常是極為平庸)令人不可思議,這就有一點掃興了。在這些專輯裡,只有兩張令我著迷,亞蘭.普拉內斯(Alain Planès)演奏的鋼琴曲,還有維也納的阿爾班.貝爾格弦樂四重奏(Alban Berg Quartett)演出的四重奏。為了向他們致敬(也以此與其他人論戰),我試著定義楊納切克的風格:「對比性極強的主題令人暈眩地緊密並列,快速接連出現,沒有過渡句,而且經常同時鳴響;在縮減到極致的空間裡,形成粗暴與溫柔之間的張力。還有,美與醜之間的張力,因為楊納切克或許是極少數有能力的作曲家,可以在音樂裡提出偉大畫家才會提出的問題──醜,作為藝術創作的對象。(譬如,在四重奏裡,有幾節是以靠近琴馬的運弓法﹝sul ponticello﹞演奏的,尖銳刺耳,將樂音轉化為噪音。)」可是就連這張讓我聽得這麼高興的專輯也附了一段文字,以民族主義的愚蠢觀點介紹楊納切克,把他說成了「史麥塔納的門徒」(他與此相反!),並且將他的表現性化約為對於逝去時代的浪漫感傷:

同樣音樂的不同詮釋本來就會有品質上的差異,這種事再正常不過了。但是,楊納切克的問題並不是演出的缺陷,而是人們對於他的美學的聾盲!人們對於他的原創性的誤解!這種誤解,我認為意義深遠,因為它透露了壓在楊納切克音樂上的魔咒。這正是<單腿人偉大的長跑>這篇文章的寫作緣由:

一八五四年生於貧窮的環境,他是村子裡(一個小村子)小學老師的兒子,他從十一歲到過世之前都在布爾諾生活,這是個外省的城市,在捷克知識分子生活圈的邊緣地帶(他們的中心在布拉格,而布拉格在奧匈帝國裡也只是個外省的城市);在這些條件下,他的藝術進展慢得令人無法置信。他很年輕就開始作曲,但是直到四十五歲創作了《顏如花》(Jenufa),才找到自己的風格。這齣歌劇於一九○二年完成,一九○四年在布爾諾一家不起眼的劇院首演,當時他已經五十歲,頭髮全白。他得等到一九一六年──其間始終被輕視,近乎無名──《顏如花》被拒於門外十四年後,才終於在布拉格演出,並且出乎意料地成功,更跌破眾人眼鏡的是,這齣歌劇讓他的名聲突然越過祖國的邊界。六十二歲那年,他的生命長跑加速到令人暈眩的地步;他還有十二年可活,他彷彿活在永不歇止的狂熱中,譜寫他最重要的作品;他受邀參加「國際現代音樂協會」主辦的每一個音樂節,他在巴爾托克、荀白克、史特拉汶斯基的身旁,宛如他們的兄弟(一個年長許多的兄弟,但終究是兄弟)。

他到底是誰?一個天真的外地小子,滿腦子民謠,如同布拉格那些高傲頑固的音樂學家所做的介紹?還是現代音樂的一個大人物?這樣的話,他做的是哪一種現代音樂?他並不屬於任何已知的流派,也不屬於任何團體、任何學派!他是不同的,也是孤獨的。

弗拉迪米爾.赫佛特(Vladimir Helfert)於一九一九年成為布爾諾大學的教授之後,立刻著手書寫他深深著迷的楊納切克,在他的計畫裡,這是全集四卷的巨型專論。楊納切克於一九二八年辭世,十年後,赫佛特在長期的研究之後完成了第一卷。那時是一九三八年,慕尼黑會議,德國占領,戰爭。赫佛特被關進集中營,和平降臨未久即辭世。至於論文,他只留下第一卷,而在這份論文的最後,楊納切克才三十五歲,還沒有任何成氣候的作品。

一則小故事:一九二四年,馬克斯.布洛德(Max Brod)出版了一本熱情的短篇專論,主題是楊納切克(用德文寫的,也是第一本關於楊納切克的書)。赫佛特立刻攻擊他,他認為布洛德缺乏嚴肅的科學精神!證據是,有些楊納切克年輕時作的曲子,布洛德甚至不知道這些作品的存在!楊納切克替布洛德辯護,他說:聽這些無關緊要的東西幹什麼?為什麼要拿作曲家自己覺得不重要,甚至燒掉一大部分的東西來評判他?

這就是關於原型的衝突:一種新的風格,一種新的美學,這些東西如何捕捉?像歷史學家喜歡的做法,努力回溯,找到藝術家年輕的時候,找到他的第一次交媾,找到他包過的尿布?還是,像藝術實踐者,關心作品本身,關心作品的結構,並且去分析、剝解、比較、對照?

我想到《艾那尼》(Hernani)著名的首演。雨果二十八歲,他的朋友們還更年輕,他們的熱情不僅是為了這齣戲,更是為了這齣戲的新美學,他們認識這種美學,他們捍衛這種新的美學,他們為此奮戰。我想到荀白克;雖然他被這麼多人冷眼相待,但是他也被年輕的音樂家、被他的學生們和行家們圍繞,阿多諾也在其中,他將寫下一部為荀白克的音樂留下偉大詮釋的名著。我想到超現實主義者,他們急著為他們的藝術附上一份理論宣言,避免一切錯誤的詮釋。換句話說,所有現代流派一直在奮戰,為的不僅是他們的藝術,也為了它們的美學綱領。

楊納切克在他的外省地方,身邊沒有任何一幫朋友。沒有任何阿多諾,連十分之一、百分之一個阿多諾也沒有,沒有人在那裡幫他解釋他的音樂新意何在,他只能獨自前行,沒有任何理論支持,宛如一個單腿的跑者。在他生命的最後十年,布爾諾有一個年輕音樂家的圈子非常喜愛他,也理解他,但是他們的聲音微弱幾不可聞。他死前幾個月,布拉格的國家劇院(就是十四年期間都拒《顏如花》於門外的那個劇院)將阿爾班.貝爾格的《伍采克》搬上舞臺;這種過於現代的音樂激怒了布拉格的觀眾,噓聲四起,劇院主管不得不迅速做出順從民意的決定,把《伍采克》從節目單上抽掉。此時老邁的楊納切克捍衛貝爾格,公開地、猛烈地,彷彿只要時間還來得及,他就要讓人知道,誰和他是一夥的,哪些人是他的自己人,是他一輩子都沒見過的自己人。

此刻,楊納切克已辭世八十年,我打開《樂如思辭典》(Larousse),讀著他的簡介:「……他經常採集民間歌曲,這些歌曲的精神灌注在他所有的作品和政治思想裡。」(請試著想像,這段話所描繪的這個幾乎不可能存在的白痴是什麼德性!)……他譜寫的是「徹底的民族性與種族性」的作品(請留意,這段話是在現代音樂的國際脈絡之外寫的!)……他的歌劇「充滿社會主義的意識形態」(完全不知所云……);他們把他的音樂形式描述成「傳統的」,而且不談他的不因循、不流俗;關於歌劇,他們提到的是《夏爾卡》(Sarka)(這是不成熟的作品,理當被遺忘),而他的《死屋手記》(De la maison des morts),這齣二十世紀最偉大的歌劇之一,卻隻字未提。

所以,看到數十年間,多少鋼琴家、樂團指揮在尋找楊納切克的風格時,被這些指示牌引入歧途,有什麼好驚訝呢?我對於真正理解他,並且毫無遲疑的那些人因而懷抱更多的敬意:查理.馬克拉斯(Charles Mackerras)、亞蘭.普拉內斯、阿爾班.貝爾格弦樂四重奏……。二○○三年,他去世七十五年,在巴黎,我出席了一場盛大的音樂會,聽眾極為熱情,那是皮耶.布列茲指揮演出的《隨想曲》(Capriccio)、《小交響曲》(Sinfonietta)和《慶典彌撒》(Messe Glagolitique)。我從未聽過比這次演出更楊納切克的楊納切克作品──魯莽放肆的清明,反浪漫的表現性,粗暴的現代性。當時我心想:或許,在一整個世紀的長跑之後,只用一條腿在跑的楊納切克,最後終於和他的自己人組成的跑者群會合了。

賈西亞.馬奎斯:《百年孤寂》

重讀《百年孤寂》的時候,一個奇怪的念頭出現在我腦海裡:這些偉大的小說裡的主人翁都沒有小孩。世界上只有百分之一的人口沒有小孩,可是這些偉大的小說人物至少有百分之五十以上,直到小說結束都沒有繁殖下一代。拉伯雷《巨人傳》的龐大固埃沒有,巴汝奇也沒有後代。唐吉訶德也沒有後代。《危險關係》裡的凡爾蒙子爵沒有,梅黛侯爵夫人也沒有。菲爾汀最著名的主人翁湯姆.瓊斯也沒有。少年維特也沒有。司湯達爾所有的主人翁都沒有小孩,巴爾札克筆下的許多人物也是如此,杜斯妥也夫斯基的也是,剛剛過去的那個世紀,《追憶似水年華》的敘事者馬賽爾也沒有。當然,還有穆齊爾的所有偉大人物──烏爾里希、他的妹妹阿加特、瓦爾特和他的妻子克拉麗瑟,和狄奧蒂瑪;還有哈謝克的好兵帥克;還有卡夫卡筆下的主角們,唯一的例外是非常年輕的卡爾.羅斯曼,他讓一個女傭懷了孩子,不過正是為了這件事,為了將這個孩子從他的生命中抹去,他逃到美國,才生出了《美國》這部小說。這貧瘠不育並非緣自小說家刻意所為,這是小說藝術的靈(或者說,是小說藝術的潛意識)厭惡生殖。

現代(Temps modernes)將人變成「唯一真正的主體」,變成「一切的基礎」(套用海德格的說法)。而小說,是與現代一同誕生的。人作為個體立足於歐洲的舞臺,有很大部分要歸功於小說。在遠離小說的日常生活裡,我們對於父母在我們出生之前的樣貌所知非常有限,我們只知道親朋好友的片片段段,我們看著他們來,看著他們走。人才剛走,他們的位子就被別人占了──這些可以互相替代的人排起來是長長的一列。只有小說將個體隔離,闡明個體的生平、想法、感覺,將之變成無可替代:將之變成一切的中心。

唐吉訶德死了,小說完成了。只有在唐吉訶德沒有孩子的情況下,這個完成才會確立得如此完美。如果有孩子,他的生命就會被延續、被模仿或被懷疑,被維護或被背叛。一個父親的死亡會留下一扇敞開的門,這也正是我們從小就聽到的──你的生命將在你的孩子身上繼續,你的孩子就是不朽的你。可是如果我的故事在我自己的生命之外仍可繼續,這就是說,我的生命並非獨立的實體;這就是說,我的生命是未完成的;這就是說,生命裡有些十分具體且世俗的東西,個體立基於其上,同意融入這些東西,同意被遺忘:家庭、子孫、氏族、國家。這就是說,個體作為「一切的基礎」是一種幻象,一種賭注,是歐洲幾個世紀的夢。

有了賈西亞.馬奎斯的《百年孤寂》,小說的藝術似乎走出了這場夢,注意力的中心不再是一個個體,而是一整列的個體。這些個體每一個都是獨特的、無法模仿的,然而他們每一個卻又只是一道陽光映在河面上稍縱即逝的粼粼波光;他們每一個都把未來對自己的遺忘帶在身上,而且也都有此自覺;沒有人從頭到尾都留在小說的舞臺上;這一整個氏族的母親老歐蘇拉死時一百二十歲,距離小說結束還有很長的時間;而且每一個人的名字都彼此相似,阿加底奧.荷西.布恩迪亞、荷西.阿加底奧、小荷西.阿加底奧、奧瑞里亞諾.布恩迪亞、小奧瑞里亞諾,為的就是要讓那些可以區別他們的輪廓變得模糊不清,讓讀者把這些人物搞混。從一切跡象看來,歐洲個人主義的時代已經不再是他們的時代了。可是他們的時代是什麼?是回溯到美洲印地安人的過去的時代嗎?或是未來的時代,人類的個體混同在密麻如蟻的人群中?我的感覺是,這部小說帶給小說藝術神化的殊榮,同時也是向小說的年代的一次告別。

單腿人偉大的長跑

如果有人問我,我的母國透過什麼在我的美學基因裡留下深遠影響,我會毫不遲疑地回答:透過楊納切克的音樂。身世的巧合在這裡也扮演了它的角色,因為楊納切克一輩子都在布爾諾(Brno)生活,我父親也是,他還是年輕鋼琴家的時候在這裡曾經是一個對他著迷的(孤立的)音樂社團的成員,這些人是楊納切克最早的行家與捍衛者。我在楊納切克辭世之後一年來到人間,從小,我就每天聽父親或是他的學生們彈奏他的音樂。一九七一年,在我父親的葬禮上,在被占領的陰暗年代,我不讓任何人致詞;只有四個音樂家,在火化時,演奏楊納切克的《第二號弦樂四重奏》。

四年後,我移居法國,受到國家命運的震撼,我在電臺談了好幾次這位捷克最偉大的作曲家,談了很長的時間。後來,我很樂意地答應幫一份音樂期刊撰寫樂評,評論楊納切克的作品在這幾年(九○年代初)被錄製成的專輯。這是份愉快的工作,沒錯,但是演奏水準的不相稱(經常是極為平庸)令人不可思議,這就有一點掃興了。在這些專輯裡,只有兩張令我著迷,亞蘭.普拉內斯(Alain Planès)演奏的鋼琴曲,還有維也納的阿爾班.貝爾格弦樂四重奏(Alban Berg Quartett)演出的四重奏。為了向他們致敬(也以此與其他人論戰),我試著定義楊納切克的風格:「對比性極強的主題令人暈眩地緊密並列,快速接連出現,沒有過渡句,而且經常同時鳴響;在縮減到極致的空間裡,形成粗暴與溫柔之間的張力。還有,美與醜之間的張力,因為楊納切克或許是極少數有能力的作曲家,可以在音樂裡提出偉大畫家才會提出的問題──醜,作為藝術創作的對象。(譬如,在四重奏裡,有幾節是以靠近琴馬的運弓法﹝sul ponticello﹞演奏的,尖銳刺耳,將樂音轉化為噪音。)」可是就連這張讓我聽得這麼高興的專輯也附了一段文字,以民族主義的愚蠢觀點介紹楊納切克,把他說成了「史麥塔納的門徒」(他與此相反!),並且將他的表現性化約為對於逝去時代的浪漫感傷:

同樣音樂的不同詮釋本來就會有品質上的差異,這種事再正常不過了。但是,楊納切克的問題並不是演出的缺陷,而是人們對於他的美學的聾盲!人們對於他的原創性的誤解!這種誤解,我認為意義深遠,因為它透露了壓在楊納切克音樂上的魔咒。這正是<單腿人偉大的長跑>這篇文章的寫作緣由:

一八五四年生於貧窮的環境,他是村子裡(一個小村子)小學老師的兒子,他從十一歲到過世之前都在布爾諾生活,這是個外省的城市,在捷克知識分子生活圈的邊緣地帶(他們的中心在布拉格,而布拉格在奧匈帝國裡也只是個外省的城市);在這些條件下,他的藝術進展慢得令人無法置信。他很年輕就開始作曲,但是直到四十五歲創作了《顏如花》(Jenufa),才找到自己的風格。這齣歌劇於一九○二年完成,一九○四年在布爾諾一家不起眼的劇院首演,當時他已經五十歲,頭髮全白。他得等到一九一六年──其間始終被輕視,近乎無名──《顏如花》被拒於門外十四年後,才終於在布拉格演出,並且出乎意料地成功,更跌破眾人眼鏡的是,這齣歌劇讓他的名聲突然越過祖國的邊界。六十二歲那年,他的生命長跑加速到令人暈眩的地步;他還有十二年可活,他彷彿活在永不歇止的狂熱中,譜寫他最重要的作品;他受邀參加「國際現代音樂協會」主辦的每一個音樂節,他在巴爾托克、荀白克、史特拉汶斯基的身旁,宛如他們的兄弟(一個年長許多的兄弟,但終究是兄弟)。

他到底是誰?一個天真的外地小子,滿腦子民謠,如同布拉格那些高傲頑固的音樂學家所做的介紹?還是現代音樂的一個大人物?這樣的話,他做的是哪一種現代音樂?他並不屬於任何已知的流派,也不屬於任何團體、任何學派!他是不同的,也是孤獨的。

弗拉迪米爾.赫佛特(Vladimir Helfert)於一九一九年成為布爾諾大學的教授之後,立刻著手書寫他深深著迷的楊納切克,在他的計畫裡,這是全集四卷的巨型專論。楊納切克於一九二八年辭世,十年後,赫佛特在長期的研究之後完成了第一卷。那時是一九三八年,慕尼黑會議,德國占領,戰爭。赫佛特被關進集中營,和平降臨未久即辭世。至於論文,他只留下第一卷,而在這份論文的最後,楊納切克才三十五歲,還沒有任何成氣候的作品。

一則小故事:一九二四年,馬克斯.布洛德(Max Brod)出版了一本熱情的短篇專論,主題是楊納切克(用德文寫的,也是第一本關於楊納切克的書)。赫佛特立刻攻擊他,他認為布洛德缺乏嚴肅的科學精神!證據是,有些楊納切克年輕時作的曲子,布洛德甚至不知道這些作品的存在!楊納切克替布洛德辯護,他說:聽這些無關緊要的東西幹什麼?為什麼要拿作曲家自己覺得不重要,甚至燒掉一大部分的東西來評判他?

這就是關於原型的衝突:一種新的風格,一種新的美學,這些東西如何捕捉?像歷史學家喜歡的做法,努力回溯,找到藝術家年輕的時候,找到他的第一次交媾,找到他包過的尿布?還是,像藝術實踐者,關心作品本身,關心作品的結構,並且去分析、剝解、比較、對照?

我想到《艾那尼》(Hernani)著名的首演。雨果二十八歲,他的朋友們還更年輕,他們的熱情不僅是為了這齣戲,更是為了這齣戲的新美學,他們認識這種美學,他們捍衛這種新的美學,他們為此奮戰。我想到荀白克;雖然他被這麼多人冷眼相待,但是他也被年輕的音樂家、被他的學生們和行家們圍繞,阿多諾也在其中,他將寫下一部為荀白克的音樂留下偉大詮釋的名著。我想到超現實主義者,他們急著為他們的藝術附上一份理論宣言,避免一切錯誤的詮釋。換句話說,所有現代流派一直在奮戰,為的不僅是他們的藝術,也為了它們的美學綱領。

楊納切克在他的外省地方,身邊沒有任何一幫朋友。沒有任何阿多諾,連十分之一、百分之一個阿多諾也沒有,沒有人在那裡幫他解釋他的音樂新意何在,他只能獨自前行,沒有任何理論支持,宛如一個單腿的跑者。在他生命的最後十年,布爾諾有一個年輕音樂家的圈子非常喜愛他,也理解他,但是他們的聲音微弱幾不可聞。他死前幾個月,布拉格的國家劇院(就是十四年期間都拒《顏如花》於門外的那個劇院)將阿爾班.貝爾格的《伍采克》搬上舞臺;這種過於現代的音樂激怒了布拉格的觀眾,噓聲四起,劇院主管不得不迅速做出順從民意的決定,把《伍采克》從節目單上抽掉。此時老邁的楊納切克捍衛貝爾格,公開地、猛烈地,彷彿只要時間還來得及,他就要讓人知道,誰和他是一夥的,哪些人是他的自己人,是他一輩子都沒見過的自己人。

此刻,楊納切克已辭世八十年,我打開《樂如思辭典》(Larousse),讀著他的簡介:「……他經常採集民間歌曲,這些歌曲的精神灌注在他所有的作品和政治思想裡。」(請試著想像,這段話所描繪的這個幾乎不可能存在的白痴是什麼德性!)……他譜寫的是「徹底的民族性與種族性」的作品(請留意,這段話是在現代音樂的國際脈絡之外寫的!)……他的歌劇「充滿社會主義的意識形態」(完全不知所云……);他們把他的音樂形式描述成「傳統的」,而且不談他的不因循、不流俗;關於歌劇,他們提到的是《夏爾卡》(Sarka)(這是不成熟的作品,理當被遺忘),而他的《死屋手記》(De la maison des morts),這齣二十世紀最偉大的歌劇之一,卻隻字未提。

所以,看到數十年間,多少鋼琴家、樂團指揮在尋找楊納切克的風格時,被這些指示牌引入歧途,有什麼好驚訝呢?我對於真正理解他,並且毫無遲疑的那些人因而懷抱更多的敬意:查理.馬克拉斯(Charles Mackerras)、亞蘭.普拉內斯、阿爾班.貝爾格弦樂四重奏……。二○○三年,他去世七十五年,在巴黎,我出席了一場盛大的音樂會,聽眾極為熱情,那是皮耶.布列茲指揮演出的《隨想曲》(Capriccio)、《小交響曲》(Sinfonietta)和《慶典彌撒》(Messe Glagolitique)。我從未聽過比這次演出更楊納切克的楊納切克作品──魯莽放肆的清明,反浪漫的表現性,粗暴的現代性。當時我心想:或許,在一整個世紀的長跑之後,只用一條腿在跑的楊納切克,最後終於和他的自己人組成的跑者群會合了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

米蘭昆德拉:從玩笑到無謂的盛宴 DVD

特價500元

貨到通知

米蘭昆德拉 四大文學論集(小說的藝術、簾幕、被背叛的遺囑、無謂的盛宴)

75折

特價983元

貨到通知

玩笑【昆德拉手繪書封版】:米蘭.昆德拉奠定世界文壇地位的小說處女作,創作初心的終極展現!

9折

特價405元

加入購物車

被背叛的遺囑【30週年紀念版】:文壇大師米蘭.昆德拉對藝術的獨到見解!獨家親繪繁體中文版封面插畫!

9折

特價378元

加入購物車

簾幕【15週年紀念版】:文壇大師米蘭.昆德拉對小說藝術本質的終極解答!獨家親繪繁體中文版封面插畫!

9折

特價288元

加入購物車

相遇【10週年紀念版】:文壇大師米蘭.昆德拉與文學、美學、藝術的相遇!

9折

特價288元

加入購物車

小說的藝術【30週年紀念版】:文壇大師米蘭.昆德拉對小說的凝視,對寫作的反思!

9折

特價288元

貨到通知

賦別曲【新譯本】:文壇大師米蘭.昆德拉最鍾愛的作品!翻譯名家尉遲秀根據大師指定的法文修訂版全新翻譯

9折

特價378元

加入購物車

笑忘書【40週年紀念版】

9折

特價297元

加入購物車

雅克和他的主人:向狄德羅致敬的三幕劇【50週年紀念版】

9折

特價270元

加入購物車

生活在他方【50週年紀念版】

9折

特價378元

加入購物車

不朽【出版30週年紀念版】

9折

特價378元

加入購物車

緩慢【出版25週年紀念版】

9折

特價252元

加入購物車

可笑的愛【出版55週年紀念版】

9折

特價315元

加入購物車

身分【出版20週年紀念版】

9折

特價270元

加入購物車

生命中不能承受之輕【全新版】

79折

特價277元

加入購物車

無知【全新版】

9折

特價252元

加入購物車

無謂的盛宴

9折

特價225元

加入購物車

簾幕

9折

特價225元

加入購物車

看更多

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價