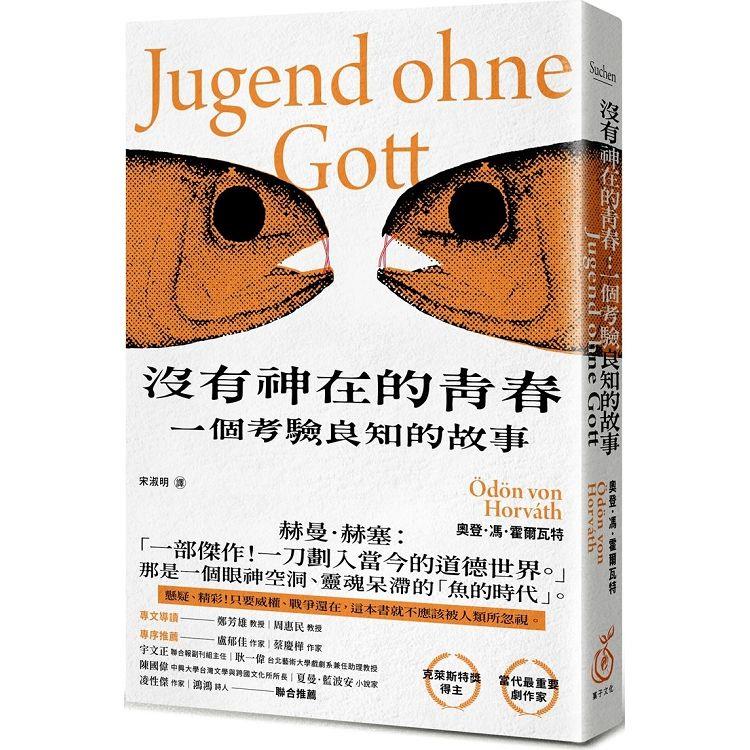

沒有神在的青春:一個考驗良知的故事

克萊斯特獎得主,當代最重要的劇作家之一,備受國際矚目的經典小說。活動訊息

內容簡介

赫曼.赫塞:「一部傑作,一刀劃入當今的道德世界!」

克勞斯 ‧ 曼:「真正文學的所具有的一切神秘特質和魅力!」

克萊斯特獎得主,當代最重要的劇作家之一,備受國際矚目的經典小說。

國際文豪托瑪斯.曼、赫曼.赫塞、克勞斯.曼……等,齊聲推薦。

維也納將一條街名為霍爾瓦特巷(Horváthgasse)以紀念他。

作品出版隔年就在洽談本書電影版權的路途中意外身亡,

後人在他的作品中閱讀、改編劇本等,以為悼念。

他是誰,寫下了一頁傳奇,一部傑作……。

只要威權、戰爭還在,

這本書就不應該被人類所忽視。

如果人應從歷史得到教訓,

那是一個眼神空洞、靈魂呆滯的「魚的時代」!

納粹時代的洗腦教育,荒腔走板的校園,人類製造的扭曲青春,

被一群少年圍攻的孤鳥老師,他所殘存的良知又該如何重獲自由?

小說出版於1937,隔年立刻售出八種版權。曾經被列為德國禁書之一,至今為多個德語區國家青少年必讀之作,經典呈現扭曲體制下的私慾與謊言,並已改編為電影。這本小說藉勾勒當時高中生青春校園故事,刻畫出納粹當道的時代背景,可以窺見作者對威權、法西斯質疑,而今作為對獨裁者的恐怖樣態與統治群眾的瘋狂描寫,仍令人不寒而慄。

一位歷史老師在市高中教十四歲男生班,當有學生在一篇文章中發表種族主義言論,這位老師的回應卻引發暗藏的風暴,老師與整個大環境的種族思想顯得格格不入。當時學生都必須接受戰爭的道德教育,當老師陪全班去森林營地,一場軍事演習中有人死了,一切都失控……在所知與良知,推斷與臆測的交織中,真相要如何水落石出?──

.克萊斯特獎得主,當代最重要的劇作家之一。

.對良知的思辨深刻,作者展現十足力道。

.曾為德國禁書,而今經常改編為戲劇與電影。

.德語國家青少年必讀書單,備受國際矚目的經典。

.中文世界缺席八十五年,首次上市。

名人推薦

專文導讀 鄭芳雄 (教授) 、周惠民 (教授) ;專序推薦 蔡慶樺 (作家) 、盧郁佳 (作家);

聯合推薦

宇文正(聯合報副刊組主任)、耿一偉 (台北藝術大學戲劇系兼任助理教授 )、陳國偉(中興大學台灣文學與跨國文化所所長)、夏曼.藍波安(小說家)、凌性傑(作家)、鴻鴻 (詩人)

「在書中作者透過一位學校教師的經歷,描繪一個人在面對與自身差異巨大的外在世界時的矛盾心理,既想要安全、又想要自由……在群、我的邊界上徘徊。」──周惠民

「早在電影《飢餓遊戲》出現之前,霍爾瓦特在八十五年前就已透過本書描述一個集體壓迫個人自由的世界,只是他的書寫更為深刻與驚悚。」

──耿一偉/台北藝術大學戲劇系兼任助理教授

「這部小說充滿了純真的正義感,不懈地探討人應該怎樣活著,即使再痛苦都不會放棄思考。我驚歎這種純真。」──盧郁佳

「這是個每個人都在犯錯、或者都在犯罪的時代,作者鑄造了一個生動的詞:『魚的時代』,形容人失去了同感與熱情,只如同魚一樣,冷漠生存。」──蔡慶樺

「書中的老師在少年身上他已看到未來可怕的戰犯,預感世紀大屠殺的來臨。只恨自己『懦弱,沒有勇氣約束瘋狂邪惡的少年』。」──鄭芳雄

「在一個集體說謊的時代,謊言,便是罪惡的母親。這部精采的犯罪小說之所以經典,就在於它之於任何被謊言統治的極權社會都適用。霍爾瓦特給我們看充滿陰霾的天空,卻也指出那一線善良的、誠實的希望,從混亂的青春氣息、以及無奈的成人世界之間,堅定地投射出來,給予我們勇氣與力量。」──鴻鴻

編輯推薦

(文/菓子文化編輯部)

當魚的空洞眼神烙印為人的雙眼,被掏空的良知與靈魂,該往何處去?

這是一本時代的警世之書,也是一本精彩簡潔的小說。一如文案提及,只要威權、戰爭還在,不平等充斥,這本書就不該被人類所忽視。選書理由,在此不言而喻。

這本書出版八十五年來(1937年問世),沒有減少過它的經典意義,不斷被改編上演。作者霍爾瓦特寫這部作品(約莫為1936前後),當時已經歷過一次世界大戰,甚至作品透露出對上帝抑或真理在面對真實人生的悲慘時顯得如此嬴弱,而多所思辨的迷霧與火光之下,終究並未放棄希望,這本書正是最好的證明。無論嘲諷或針砭,都力道十足,作者慧詰的心思,彷彿也預見之後大屠殺慘劇的到來,此般用心良苦的警世之書(本書導讀中亦有深刻描寫),令人不勝唏噓。即便出版隔年,霍爾瓦特因意外使三十七載的生命提早告終,但留下此精彩之作,也讓人低迴。

作者把納粹時代的社會樣貌與特點,巧妙地勾勒於書中,一個不再純真的青春校園,一群只有代碼的學生,沒來由搶奪麵包等,歪斜世道亦可見。當人道被視為「毒素」,那麼「不人道」理所當然通往的歧途,非發動大規模戰爭莫屬了,這是作品背後暗中指涉吧。書中指出教導少年的是要歧視,要好戰,要嘲弄……,呈現一個價值是非顛倒的世界。極權者視他者性命如草芥,心態狂妄且獨尊,思想扭曲為理所當然,霸道顢頇皆無所披敵……然而,究竟是什麼樣的霸權慾望會主導此洗腦教育,刻意或惡意造就,讓人性中的某些惡無止盡膨脹著貪婪黑洞,成為(往後)世界巨大的災難呢?書中似也悄悄下了註腳。文學的巧妙在於不必說教,卻道盡一切。

小說開頭就點出大環境推動種族思想與體制內存在的荒謬,主角(即這位老師)的矛盾處境,引人同情。這個歷史兼地理老師在市高中教十四歲男生班,當有學生在一篇文章中發表種族主義言論(歧視黑人),老師的回應(黑人也是人)卻引發暗藏的風暴,可見學生與家長都早被時代洗腦,階級思想也根深柢固。

而緊湊情節於學生軍事演習的營隊現場,一樁莫名命案發生後快速展開,老師知道這樁命案的(片面)真相,但良知該不該說出,他的自語與掙扎正是人性的微光閃現。然而,學生們真的全都不辨真理,沒有是非?故事最後所透露的地下讀書會讀禁書的情節,也反映著人對真理知識的探尋仍在蠢蠢欲動,即便只是極少數的學生(他們甚至暗自視老師為「唯一熱愛真理的成年人」!)。

不斷峰迴路轉的情節,有如作者牽引讀者入網,一切背後似乎引動著更詭譎的秘密,最後真相到底該如何水落石出,讀者的心也一路被揪著,一路暢快閱讀直到掩卷。而隨著書中敘述者在所知與良知,推斷與臆測的交織與心跳聲,也成為捧讀此書的快意風景。

一如封面所呈現,魚的意象也鮮明而有趣地在作家筆下成為詩意且精準的比擬。空洞冷漠的眼神,是魚,被叫做魚老師的敘述者,以及能否抓魚入網等,多層次的豐富比擬,以及主角良心出沒的心思抓取,種種描繪,生動寫實,或也與作者詩文兼備的寫作背景有關,無怪乎當時獲得多位著名文豪(赫曼.赫塞,托馬斯‧曼等)一致推崇,這樣妙筆鋪陳之作不只精湛獨到,也直指人心了。

目錄

導讀

這樣的青春,等他長大就慘了 /鄭芳雄

極權下虛無的一代,良知也泣訴 /周惠民

推薦序

錯誤的事物,終將消逝 /蔡慶樺

噤聲使人平庸,平庸雖生由死 /盧郁佳

小說正文

年表

序/導讀

導讀

這樣的青春,等他長大就慘了 鄭芳雄

出生於匈牙利(屬奧匈帝國)的德語戲劇家兼小說家奧登.馮.霍爾瓦特(Ödön von Horváth, 1902-1938),於臨終前所撰寫的小說《沒有神在的青春》(Jugend ohne Gott, 直譯:沒有上帝的青少年,1937),就文學性與教育意涵而言,可讀性比法國名著《最後的一課》(La Dernière Classe, 1873)還高。前者揭露納粹沙文主義煽動暴力與種族仇恨,造成一代邪惡的青少年的歷史背景。主題上彰顯人類社會對人性理想的訴求,超越後者狹隘愛國主義的舊觀念。對於時下好戰的野心政客,仍具振聾起聵的作用。

阿多諾批評德國戰後文學:「猶太大屠殺之後寫詩,是野蠻的」。而這部戰前小說《沒有神在的青春》寫在保羅.策蘭的〈死亡的賦格〉(Paul Celan: Todesfuge)之前,益顯悲壯淒麗。它像山雨欲來之前的一陣淒風,但仍吹不醒冥頑的人類。正如小說中引用諸多宗教雋語,預示國家邪惡秩序的敗亡:人有原罪,「任何事物必須為自己的生存這個罪孽,適時懺悔和被懲罰」。牧師又說:「上帝是世界上最可怕的……有時候國家秩序的崩潰甚至是上帝所要的」。書中的神或上帝代表真理和懲罰的力量,在善人身上(老師和夏娃)形成內在的聲音,逼得說出真相而獲得心靈上的解脫;對惡人(學生N和T)則形成一股懲罰力,逼他們走向死亡。

全書由44章緊湊連貫、情節感人的故事場景組成,由一位中學的地理、歷史老師敘述,語調幽默、反諷,夾雜大量自白與對話。從第一章老師在地理作文課堂,因糾正學生詆毀黑人的言論,指出「黑人也是人」的人道立場,而引起14歲的學生全班聯名抗議:老師的「不當言論」違背官方廣播的宣導,甚至被家長指控「危害祖國」開始,到最後一章老師說出真相,釐清案情後,不得不離開德國以及不可受教的小孩,到非洲黑人的國度,去實現他的人性教育使命為止,描繪第三帝國時代德國社會和學校教育黑暗的一面。

故事結尾是個隱喻,反映作者的自白:「我用德語寫作,所以屬於德國文化圈、德國人民。然而:沾染國家主義色彩的「祖國」概念,對我很陌生…我沒有家鄉,當然也不感到無家的痛苦,反而樂於我的無家可歸,因為它讓我擺脫沒有必要的傷感。」只要有一顆赤子之心,人人皆可打破國與家的框架。處處為家。這是小說中所標示的人類的理想(Ideale der Menschheit)。然而此理想,以及「《關於人類生命的尊嚴》(Über die Würde des menschlichen Lebens)之類的讀物」,均被「嚴格禁止」。情節影射作者自身的遭遇:1933年希特勒奪取政權後,Horváth大量著作也被列為禁書。

作者書寫動機,出於軍國主義威脅下的社會危機感。詩人以全民導師自居,以34之齡,形塑一個34歲的中學老師的自喻角度,觀察、揭露這集體的罪惡,包括老師自身剛開始為了保有教職和退休金而不敢說出真相的內疚,隱含作者自責於1934年溜回德國加入「國家作家協會」(Reichsverband deutscher Schriftsteller),後因被翻出他的作品(如戲劇《斯拉德克,黑色的國防軍》Sladek, der schwarze Reichswehrmann, 1927)有反軍國主義的思維,被除名並於1936年驅逐出境。

杜撰的故事貼近日常事物,是基於作者生活在戰前動盪不安的威瑪共和國的活生生的經驗和敏銳的社會觀察,有別於伯爾(Böll)、葛拉斯回憶式的戰後文學、尤其後者為了掩蓋自己曾經幹過ss黨衛軍的罪行、用一大堆曖昧象徵物構設出來的幻想式傳記小說。讀Horáth的小說,如果能參照《但澤三部曲》(Die Danziger Trilogie,尤其《貓與鼠》Katz und Maus)或藍茨的《德語課》(Deutschstunde),將不難發現,同樣屬青少年「學校小說」(Schulroman),德國作家在處理「清算過去的歷史」的題材上,戰前與戰後文學彼此之間,實存有相當有趣互文互補關係。

書中分析當年納粹之手如何伸入校園,控制學生思想,透過廣播電台的蠱惑、洗腦,將14歲的無辜學童編入希特勒少年團(Hitlers Jugend, 1922至1945),從小灌輸忠誠愛國、違反人倫道德的思想。像書中「我們為什麼需要殖民地」之類的作文題目,也須由督導單位指定,目的無非要學生引述電台所廣播的種族仇恨的謬論: 「只要對我們親族有益,都是對的」,暗示學生,「只要是為了親族而做,任何事情,包括謀殺、搶劫、縱火、偽證,都不是罪行」。老師暗自咒罵這是「強盜觀點」,是社會的「毒瘤」。可是校長勸他,為了保住職位和退休金,必須遵照上面的指示:「貫徹精神教育,教導學生樂於參戰」。

在學校和家長的教唆下,學生喪失獨立思考和分辨是非善惡的能力,只盲目相信廣播的口號與謊言,不相信老師所認為神聖的東西。學生N不僅不屑於老師的人道思維,反而冷酷無情,視老師為「敗類」、「死敵」,他們寧願「戰死沙場,名字被刻在紀念碑上,這是他們青春的夢想」。老師愛莫能助,心想「等他長大就慘了!他一長大就會摧毀所有的事物,即使是你記憶中的廢墟」。在少年身上他已看到未來可怕的戰犯,預感世紀大屠殺的來臨。只恨自己「懦弱,沒有勇氣約束瘋狂邪惡的少年」。

故事的後半段情節轉入學生在野戰訓練營發生的偷竊、搶劫及兇殺事件,以及追捕、偵訊兇手的過程。這部分讀來像齣緊張的偵探劇,從整部小說的上下文來看,具有寓言警告全面戰爭的意味。老師想「阻擋這樁兇殺計畫,沒想到它已經遂行。我想拯救所有的人,但是我們大家早已滅頂,沈沒在罪惡的永恆大海之中」。作者似乎欲從學生T殺害N的冷血殘酷的個案,警告未來納粹集中營大屠殺的歷史慘劇。

Horváth筆下《沒有神在的青春》少年一代的命運,後來印證於葛拉斯(Günter Grass)的回憶錄《剝洋蔥》(Beim Häuten der Zwiebel, 2006):「我14歲被納入希特勒少年團,16歲入伍,年滿17歲奉召加入SS黨衛軍,後成為美軍戰俘」。這位諾貝爾文豪當年青春夢醒之後感到罪孽深重,陷入祖國愛轉為祖國恨的情結,逼得他必須靠寫小說來懺悔贖罪。根據回憶錄所載,他一生中深恨兩個人,想用刺刀殺死他們:一個是他老爸,一個是他年少的自己。原因很簡單:帶他加入少年團的是老爸,而從軍入伍,是出自己少不更事、視死如歸的傻勁。

作者善用表現主義的寫實與超寫實的敘述技巧,敘述者與牧師、朋友凱薩和其他人物之間的對話,甚至他對下意識中顯現的神、N的亡靈、沒有生命的沙發的心語,構成多面而靈活的觀察角度。敘述者(即老師:代表作者)的反思、反諷的內心獨白,逼迫讀者不得不跟著思考問題、追究犯罪情節。讀小說就像觀賞戲劇。書中善用象徵物:用「魚」標示14歲的少年新世代,沒有血性靈魂、僵硬冰冷的一代。而凱薩身上所配戴的小飾物「骷髏頭」,則指向納粹黨衛軍第三師(又稱骷髏師)身上的徽章,這個組織專事滅絕活動,所作所為毫無人性,毫不掩飾自己的血腥和殘忍,所到之處盡是骷髏。書末凱薩把這飾物送給老師攜往非洲,別具詼諧諷刺的警世意味和母題(Motiv)效果。

小說《沒有神在的青春》以人道對抗軍國主義的題材,承繼尼采的文化批評,在德國建國(1871年)之初,尼采曾警告德國人勿過度崇尚軍事,以免「為了帝國而摧毀德國文化」。應驗讖語,第二帝國敗亡(1918年)之後,經歷戰爭浩劫的詩人Horváth,以其表現主義的文采,展現對威瑪共和國社會深入敏銳的觀察,警覺人性墮落的一面,走在時代前端,故文壇對他的作品評價甚高,媲美G. Büchner。而赫塞之所以特別推薦這本小說,因為「它直接切入時下道德世態」。就像故事中的讀書會,他們讀聖賢書目的是要譏諷人類。語調固然詼諧,面對世局,作者總報憂不報喜。那位出走的老師就像流亡的詩人,是隻烏鴉:

「飛吧,鳥兒!/ 用荒漠之鳥的聒噪音調,唱出你的歌,/ 你這蠢鳥,把你/ 那顆淌著血的心藏在冰雪和輕蔑中!」(譯自Nietzsche: Vereinsamt尼采:〈孤獨〉)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價