出版故事 /書的故事

2022.12.26

霸道者與他們的產地──漂浮的瞬間

文/菓子文化編輯部

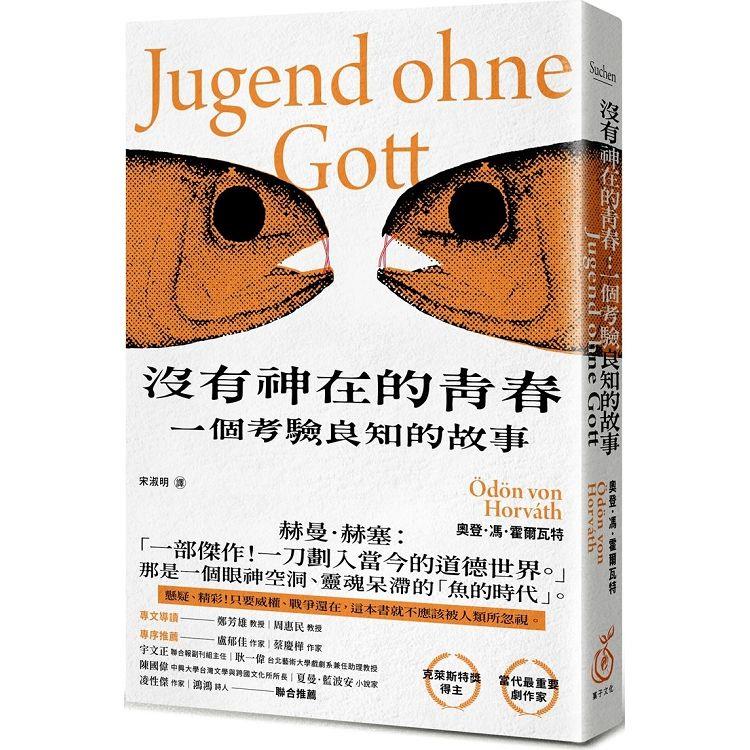

當魚的空洞眼神烙印為人的雙眼,被掏空的良知與靈魂,該往何處去?

這是一本時代的警世之書,也是一本精彩簡潔的小說。一如文案提及,只要威權、戰爭還在,不平等充斥,這本書就不該被人類所忽視。選書理由,在此不言而喻。 這本書出版八十五年來(1937年問世),沒有減少過它的經典意義,不斷被改編上演。作者霍爾瓦特寫這部作品(約莫為1936前後),當時已經歷過一次世界大戰,甚至作品透露出對上帝抑或真理在面對真實人生的悲慘時顯得如此嬴弱,而多所思辨的迷霧與火光之下,終究並未放棄希望,這本書正是最好的證明。無論嘲諷或針砭,都力道十足,作者慧詰的心思,彷彿也預見之後大屠殺慘劇的到來,此般用心良苦的警世之書(本書導讀中亦有深刻描寫),令人不勝唏噓。即便出版隔年,霍爾瓦特因意外使三十七載的生命提早告終,但留下此精彩之作,也讓人低迴。

作者把納粹時代的社會樣貌與特點,巧妙地勾勒於書中,一個不再純真的青春校園,一群只有代碼的學生,沒來由搶奪麵包等,歪斜世道亦可見。當人道被視為「毒素」,那麼「不人道」理所當然通往的歧途,非發動大規模戰爭莫屬了,這是作品背後暗中指涉吧。書中指出教導少年的是要歧視,要好戰,要嘲弄……,呈現一個價值是非顛倒的世界。極權者視他者性命如草芥,心態狂妄且獨尊,思想扭曲為理所當然,霸道顢頇皆無所披敵……然而,究竟是什麼樣的霸權慾望會主導此洗腦教育,刻意或惡意造就,讓人性中的某些惡無止盡膨脹著貪婪黑洞,成為(往後)世界巨大的災難呢?書中似也悄悄下了註腳。文學的巧妙在於不必說教,卻道盡一切。

小說開頭就點出大環境推動種族思想與體制內存在的荒謬,主角(即這位老師)的矛盾處境,引人同情。這個歷史兼地理老師在市高中教十四歲男生班,當有學生在一篇文章中發表種族主義言論(歧視黑人),老師的回應(黑人也是人)卻引發暗藏的風暴,可見學生與家長都早被時代洗腦,階級思想也根深柢固。

而緊湊情節於學生軍事演習的營隊現場,一樁莫名命案發生後快速展開,老師知道這樁命案的(片面)真相,但良知該不該說出,他的自語與掙扎正是人性的微光閃現。然而,學生們真的都全都不辨真理,沒有是非?故事最後所透露的地下讀書會讀禁書的情節,也反映著人對真理知識的探尋仍在蠢蠢欲動,即便只是極少數的學生(他們甚至暗自視老師為「唯一熱愛真理的成年人」!)。

不斷峰迴路轉的情節,有如作者牽引讀者入網,一切背後似乎引動著更詭譎的秘密,最後真相到底該如何水落石出,讀者的心也一路被揪著,一路暢快閱讀直到掩卷。而隨著書中敘述者在所知與良知,推斷與臆測的交織與心跳聲,也成為捧讀此書的快意風景。

一如封面所呈現,魚的意象也鮮明而有趣地在作家筆下成為詩意且精準的比擬。空洞冷漠的眼神,是魚,被叫做魚老師的敘述者,以及能否抓魚入網等,多層次的豐富比擬,以及主角良心出沒的心思抓取,種種描繪,生動寫實,或也與作者詩文兼備的寫作背景有關,無怪乎當時獲得多位著名文豪(赫曼.赫塞,托馬斯‧曼等)一致推崇,這樣妙筆鋪陳之作不只精湛獨到,也直指人心了。

這是一本時代的警世之書,也是一本精彩簡潔的小說。一如文案提及,只要威權、戰爭還在,不平等充斥,這本書就不該被人類所忽視。選書理由,在此不言而喻。 這本書出版八十五年來(1937年問世),沒有減少過它的經典意義,不斷被改編上演。作者霍爾瓦特寫這部作品(約莫為1936前後),當時已經歷過一次世界大戰,甚至作品透露出對上帝抑或真理在面對真實人生的悲慘時顯得如此嬴弱,而多所思辨的迷霧與火光之下,終究並未放棄希望,這本書正是最好的證明。無論嘲諷或針砭,都力道十足,作者慧詰的心思,彷彿也預見之後大屠殺慘劇的到來,此般用心良苦的警世之書(本書導讀中亦有深刻描寫),令人不勝唏噓。即便出版隔年,霍爾瓦特因意外使三十七載的生命提早告終,但留下此精彩之作,也讓人低迴。

作者把納粹時代的社會樣貌與特點,巧妙地勾勒於書中,一個不再純真的青春校園,一群只有代碼的學生,沒來由搶奪麵包等,歪斜世道亦可見。當人道被視為「毒素」,那麼「不人道」理所當然通往的歧途,非發動大規模戰爭莫屬了,這是作品背後暗中指涉吧。書中指出教導少年的是要歧視,要好戰,要嘲弄……,呈現一個價值是非顛倒的世界。極權者視他者性命如草芥,心態狂妄且獨尊,思想扭曲為理所當然,霸道顢頇皆無所披敵……然而,究竟是什麼樣的霸權慾望會主導此洗腦教育,刻意或惡意造就,讓人性中的某些惡無止盡膨脹著貪婪黑洞,成為(往後)世界巨大的災難呢?書中似也悄悄下了註腳。文學的巧妙在於不必說教,卻道盡一切。

小說開頭就點出大環境推動種族思想與體制內存在的荒謬,主角(即這位老師)的矛盾處境,引人同情。這個歷史兼地理老師在市高中教十四歲男生班,當有學生在一篇文章中發表種族主義言論(歧視黑人),老師的回應(黑人也是人)卻引發暗藏的風暴,可見學生與家長都早被時代洗腦,階級思想也根深柢固。

而緊湊情節於學生軍事演習的營隊現場,一樁莫名命案發生後快速展開,老師知道這樁命案的(片面)真相,但良知該不該說出,他的自語與掙扎正是人性的微光閃現。然而,學生們真的都全都不辨真理,沒有是非?故事最後所透露的地下讀書會讀禁書的情節,也反映著人對真理知識的探尋仍在蠢蠢欲動,即便只是極少數的學生(他們甚至暗自視老師為「唯一熱愛真理的成年人」!)。

不斷峰迴路轉的情節,有如作者牽引讀者入網,一切背後似乎引動著更詭譎的秘密,最後真相到底該如何水落石出,讀者的心也一路被揪著,一路暢快閱讀直到掩卷。而隨著書中敘述者在所知與良知,推斷與臆測的交織與心跳聲,也成為捧讀此書的快意風景。

一如封面所呈現,魚的意象也鮮明而有趣地在作家筆下成為詩意且精準的比擬。空洞冷漠的眼神,是魚,被叫做魚老師的敘述者,以及能否抓魚入網等,多層次的豐富比擬,以及主角良心出沒的心思抓取,種種描繪,生動寫實,或也與作者詩文兼備的寫作背景有關,無怪乎當時獲得多位著名文豪(赫曼.赫塞,托馬斯‧曼等)一致推崇,這樣妙筆鋪陳之作不只精湛獨到,也直指人心了。