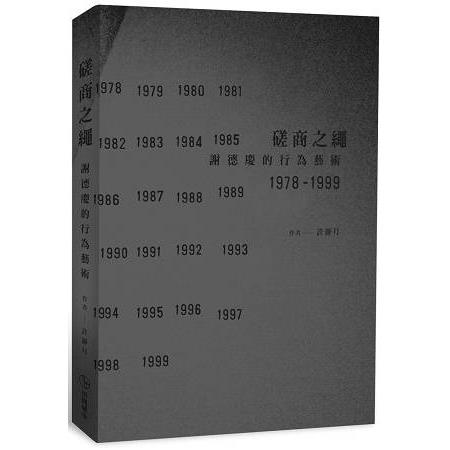

磋商之繩:謝德慶的行為藝術 19781041999

內容簡介

第57屆威尼斯國際藝術雙年展臺灣館代表參展

謝德慶自1978年起,在紐約開始進行以一年為單位的行為藝術:

1978-1979籠子

在自己搭建的籠子中,一年不說話、不能閱讀書報、不聽收音機,以及必須飲食。

1979-1980打卡

每小時打卡一次,並拍一張大頭照,為期一年。每次打卡完,必須離開工作室。

1981-1982戶外

一年不進入遮蔽空間,包括公車、地鐵、火車、飛機等交通工具。

1983-1984繩子、藝術/生活

以一條八英呎繩子,與藝術家琳達.孟塔諾綁在一起一年,兩人身體不得接觸。

1985-1986不做藝術

一年之中,不做藝術、不讀藝術、不談藝術、不進入藝術相關場所。只有活著。

1986-1999不發表

不公開發表藝術家的生活與藝術,為期十三年。

作者許瀞月為研究謝德慶的行為藝術,曾於2007與2011年兩度赴紐約進行深度訪談。她結合多年的藝術史與理論研究,對照杜象、達達、弗拉色斯(Fluxus)、普普藝術、觀念藝術以及最低限藝術(Minimal Art)等;同時援引丹托、德勒茲與傅科的理論,並以杜斯妥也夫斯基與卡夫卡的小說精神,以及尼采的「永恆回歸」與「權利意志」貫穿全書。

作者提出「磋商」與「轉渡」的概念──「磋商」經常發生於日常生活中,不過在藝術中不僅是價值或條件的交換,而且是以心理學的「轉渡」,成就生命間的內在關係。謝德慶選擇在五十歲生日當天,即1999年12月31日,完成第六件作品,並當眾宣佈從藝術界退休,亦即是生命意義的轉渡。

目錄

CHAPTER 1 行為藝術與磋商話語

行為藝術的態勢

「事件」與「永恆回歸」的態勢

參與式藝術的「磋商」

「磋商」與知識論的滑動

CHAPTER 2 母親之愛與謝德慶的成長

母親之愛與成長的家鄉

早年美術教育與思想啟蒙

早期的創作實驗─1969至1973年

CHAPTER 3 1978-1979──籠子

自訂藝術的規則

以卡夫卡為靈感

「殘酷」並非行為,而是演現的主體

施虐/受虐的磋商倫理

疆界在過程之中

「玄」的符號與壓抑的焦慮

CHAPTER 4 1980-1981──打卡

薛西弗斯神話/資本主義的奇觀/不可異化的財富

客體心靈的歇斯底里、虛擬真實的慾望,

抑或時間認知的實存

歷史意識、反歷史意識,抑或其他?

CHAPTER 5 1981-1982──戶外

回應存在哲學藝術家傑克梅第

「我(謝德慶)想作一名流浪漢」

行走的流浪地圖

CHAPTER 6 1983-1984──繩子

互為文本的「演現性」

互為主體的磋商

互讓和解、轉移交易,還是其他?

CHAPTER 7 1985-1986──不做藝術

檔案的藝術與「空」的符號關係

亞洲文化的「第三類心靈」

感知經驗的統合與感官感覺的瘋癲逃逸

CHAPTER 8 1986-1999──不發表

「不公開發表」的隱藏美

「跨」文化轉渡即磋商

生命作品與「禮物」

序/導讀

致謝

這本書從採訪到撰寫過程,必須感謝許多朋友,使我體會「海內存知己,天涯若比鄰」的意義。2002至2003年到美國賓州州立大學擔任「訪問學人」時,查爾斯.葛羅安(Charles R. Garoian)教授兼系主任,時常撥冗與我討論他對行為藝術與謝德慶的研究,以及令人景仰的布朗特.威爾森(Brent Wilson)教授夫婦,給予我許多當代藝術教學研究的建議與啟發。

2007年與2011年夏季到紐約採訪謝德慶時,感謝好友Mr. Chi Hu總是給予我各方面的幫助以及多年來的互相砥勵。2009至2010年,筆者到中央研究院歐美所擔任「訪問學人」期間,吳金桃博士與黃文齡博士經常給予我多方的建議,讓我在研究的路上獲得更多支持,直至今日仍無法忘懷那段日子在研究室中的笑聲。感謝歐美所圖書館的朋友們,總不厭其煩地給予熱心協助。感謝國科會(今國家科技部)於2010至2012年對於「謝德慶行為藝術研究」的學術支持與經費贊助,讓筆者能前往美國採訪,這對於當代藝術的研究,至關重要。這個研究計畫執行時,擔任助理的劉躍,總是熱心協助處理問題。而其間李菁萍隨時準備為朋友「兩肋插刀」的友誼,至今感念。2011年到美國華府的國家圖書館研究,感謝在華府國家圖書館任職的李濟中,給予我多方協助,以及在華府任職的顏慧瑾與她的家人,在這段旅途中,給予無微不至的照顧。

亦師亦友的劇作家兼導演、被譽為「小劇場之父」的王墨林先生,他的劇場經驗與獨特的社會批判角度,多年來使我獲益良多。而屏東南州的蔡水林老師是謝德慶的小學老師與鄰居,感謝他數度接受我採訪,並提供許多珍貴的第一手資料。

感謝這群「德勒茲讀書會」的朋友專家們,總願意花時間跟我討論德勒茲哲學,傾聽我尚未成熟的想法,點滴在心頭。每次相聚總要到深夜,大家才拖著疲憊的身體與腦袋,離開中央研究院歐美所。特別感謝負責召集的張瀠之,一路情義相挺。

這本書從採訪到最後完稿時,已歷經十年。感謝趙維娟長期默默支持的友誼,她在中國文化大學工作繁忙之餘,仍答應幫忙此書潤稿。我也要謝謝田園城市文化事業的江致潔,在整本書的編輯過程中,她不只全力以赴地協助我,而且提出許多寶貴的專業建議。她曾是我在國立臺北藝術大學美術史研究所教書時的學生,多年後卻因為這本書的編輯與出版而重逢,真是印證「無巧不成書」的另一種旨趣。

最後,我還要特別感謝國立臺北藝術大學美術系賴瑞鎣教授,以及臺北市立大學視覺藝術系李美蓉教授和元智大學藝術與設計學系鄒淑慧教授,多年來總為我的書寫工作打氣。她們在繁忙的教學與研究下,尚且每天要處理瑣碎家務,仍願意花時間為我讀本書初稿,並提出懇切的批評與意見。在此,深深致謝。

試閱

筆者對於謝德慶作品的強烈好奇,可以回溯到1984年到1986年間我在臺北市立美術館工作時,有許多機會與同事們討論從外國傳回來謝德慶的消息,那時他剛剛發表《繩子》與《不做藝術》。年輕的同事們聊起藝術,天馬行空,總有各種不同的意見與想法,例如有人很欣賞他,也有人覺得他的作品「古怪」或是「標新立異很快就會被淘汰」,但我反而認為他像文生.梵谷(Vincent van Gogh)的特立獨行,心中卻因而有更多的納悶,因為不知道如何敘述這樣的特立獨行,心中一堆疑問。不久,1986年秋季申請到美國愛荷華大學(The University of Iowa)藝術學院跟隨史蒂芬.佛斯特(Stephen C. Foster)教授研究「達達」與藝術危機/轉機,我開始被藝術家馬歇爾.杜象(Marcel Duchamp)的「現成品」(ready-made)吸引,但心中也有無數疑問。這些疑問吸引我一直追問下去,從二十世紀藝術的探討,到當代思想的啟迪,甚至人類學的田野。佛斯特教授是創立愛荷華大學達達檔案中心(Dada Archive)的主任,同時也與以斯帖.米爾曼(Estera Milman)老師共同主持另類當代藝術中心,研究「弗拉色斯」國際藝術運動(Fluxus)。由於這樣的背景,在我攻讀碩士與博士的十年間,研究中心邀請了當時參與「黑山學院」(Black Mountain College, 1933-1957)的學生與老師,來談黑山學院的實驗性創作、教學情況以及當時的氛圍,其中包括受後現代主義的宗師約翰.凱吉(John Cage)影響的藝術家艾倫.卡普羅(Allan Kaprow)。卡普羅於1959年創造「偶發藝術」(Happenings),他亦是「參與式藝術」(Participatory Art)的創始者之一。他的美式幽默,讓我至今記憶猶新。當我問他在加州的大學教書,最喜歡做的事情是什麼?他回答自己老想跟一群年輕人一起到垃圾場燒垃圾。乍聽之下,有點錯愕,但經歷多年的歲月,我仍然覺得他的人與作品,深深吸引我,也慢慢了解連結藝術與文化情境的重要性。歷史上有許多偉大的思想家與藝術家,常常會在他們所處的時代,感受到「不合時宜」(untimely)的狀況。例如德國的文化評論思想家華特.班雅明(Walter Benjamin)滯留巴黎期間,致力於文學與藝術評論,雖然為報紙寫稿,但也經常處於阮囊羞澀的窘境,本身還是個藏書家,喜愛舊書。許多思想家與藝術家在某一個時代表現「不合時宜」,可是在後世卻成為令人景仰的人物。而他們的「不合時宜」,不正因為他們的前瞻性眼光嗎?打個比喻,「不合時宜」可能會像穿鞋不合、磨腳不舒服的感覺,但他們卻不是採取削足適履,反而是採行其他途徑,可能就光腳不穿鞋,或是直接想辦法自己研究製鞋。這不就是一種「磋商」嗎?

而另一方面,研究當代美學的大師亞瑟.丹托(Arthur Danto)與創立「藝術機制論」(The Institutional Theory of Art)的美學家喬治.迪奇(George Dickie),也先後到來這研究中心,筆者因而得以向他們請益相關理論之間,匯通的知識。他們的為人與對於知識的態度是我最大的收穫之一,那時丹托正在撰寫《藝術終結之後》重要篇章。當時以初生之犢的心情,向迪奇挑戰他的論點,整個晚上都與他在討論《藝術機制論》。雖是挑戰他的觀點,但面對美學大師,我仍是戰戰兢兢,而他為人謙和,更是使我終生難忘。值得一提的是,評論家詹明信(Fredric Jameson)以左翼批判思想談電影以及他強調地緣政治的美學觀點,讓我回首自己生長的台灣輪廓,對於地緣政治的美學,從模糊不清到開始有些想法。這段時間陸陸續續也會聽到謝德慶的消息,總覺得他的作品與達達及弗拉色斯有密切關聯。1996年完成博士論文《邁向修訂的接受理論:杜象與觀眾,1937-1968》。隨後返台任教,忙於教學工作之餘,幾年下來仍然沒有忘情於研究。2002至2003年筆者因學術交流的機會,到美國賓州州立大學進行學人訪問,透過視覺藝術學院的威爾森教授介紹,與葛羅安教授碰面,竟然一見如故。葛羅安是一位行為藝術家,也是研究另類藝術教學的學者。2002年秋天他發表了一篇論文《行為藝術的永續教學法》,就是以謝德慶與行為藝術家詹姆斯.陸納(James Luna)為主,探討全球化、後現代主義、後殖民主義以及人類學,與藝術教學的關係,論文中主要以謝德慶的作品作為永續性與恆久性的探討案例。他認為謝德慶是眾所矚目、從台灣前往美國的移民藝術家,而陸納是著名的美國西部印地安原住民藝術家,葛羅安以他藝術家的敏銳直覺,將謝德慶與陸納並列討論,雖然沒提到他們都有原住民藝術家特有的生命力與爆發力,但是回想起來,卻是理解人類學的重要關鍵。我在那年有許多機會,啃著三明治向葛羅安教授請教當代行為藝術的環境,每次討論到謝德慶的作品,都會讓我們覺得,這是同處在一個烏托邦的另類國度。那時我們都未曾有機會與謝德慶直接接觸,「他像是傳奇。」葛羅安總會這麼說,「謝德慶的作品還有很多值得討論的地方,未來要繼續研究。」這一年的訪問,總覺得時光太匆匆;謝德慶作品的魅力,也時常縈繞在我的心中。

2003年秋天,我回到學校繼續教學工作,也在臺北藝術大學美術系兼任藝術史課程,因此常有機會與陳愷璜教授討論他的好友謝德慶。陳愷璜總是一大早就到系館,因此總會在系館碰到他,只要一聊到謝德慶的藝術,我們就很容易忘記待會上課的時間。雖然我們多次因藝術創作與藝術史論述而意見紛歧,後來陳愷璜仍向謝德慶介紹我希冀前往紐約深度採訪的誠意。當我站在藝術史的角度來理解謝德慶,並深深被他的藝術憾動之餘,藝術家與機制的「磋商」,成為我最關心的重心。回顧二十世紀早期的前衛藝術,行為藝術的誕生,立即成為最具有挑戰性的新思維。行為藝術家以行動跨越生活與藝術的鴻溝,成為前衛中最具有基進特質的藝術。他們在前衛藝術運動中,達達(Dada)、超現實主義(Surrealism)、未來派(Futurism)、包浩斯(Bauhaus)以及蘇聯構成主義(Constructivism)成為第一波實驗行動。這股潮流主要來自於回應歐洲第一次世界大戰前後政治與社會的危機,其中達達的對應政治與社會文化,形成國際串連的風潮。面對危機,達達並沒有因此成為新的藝術範型─變成「主義」,供人模仿。達達反倒是以打破偶像的姿態,拒絕成為達達「主義」,批判「為藝術而藝術」的文化政治框架。「為藝術而藝術」盛行於十九世紀末,現代主義詩人與藝術家追求這理念之時,最初是為了藝術本質的真與美,到後來反而因噎廢食,罔顧社會文化的改變,這也是達達與傳統藝術機制的首次交鋒。

達達持續變動不羈與追求藝術自由,所以成為激發未來藝術思考的重要來源。在第二次世界大戰後的政治與社會環境變遷裡,許多美國與歐洲藝術家受到達達與杜象的影響,1955年出現「新達達」(Neo-Dada),新達達拒絕當時倡導形式主義(Formalism)的美國「抽象表現主義」(Abstract Expressionism)風潮;接著卡普羅在1959年創造「偶發藝術」(Happenings),強調藝術與環境互動的流變過程,隨後「弗拉色斯」(Fluxus)國際藝術運動與「觀念藝術」(Conceptual Art)在1960年代崛起。這些藝術家面對後工業革命與晚期資本主義社會,如何回應消費社會的慾望與衝擊,儼然成為最核心的問題之一。對照美國現代主義中的形式主義論述,講究有潔癖的「淨化昇華」。形式主義與「為藝術而藝術」的傳統機制,形成生活與藝術之間一道深深的鴻溝,而受達達與杜象影響的行為藝術家,正好能扮演消弭這道鴻溝的角色─藝術不是模仿或再現生活,而是對於生活真實(real)與實存(reality)的反思與重新定位。1962年受達達與杜象影響的「弗拉色斯」國際運動,在1978年達到高峰,其拒絕形式主義哲學與「為藝術而藝術」,強調生活轉化為藝術的過程。就在同時,謝德慶在1974年從台灣移民到紐約,1978年到1999年的一年行為藝術創作,也備受肯定,成為當代藝術中最具有代表性的藝術家之一。他的作品不僅對應紐約晚期的資本社會,也反映了他從台灣到美國的過程中,那不斷變動的非法移民生活。而他在此不斷的變動之中,始終保有一種內在核心的精神力量。

自1978年以來,謝德慶發表一系列的「一年」行為藝術,成為他最具有代表性的作品。他在行為藝術作品可與「弗拉色斯」平行對照,並融入普普藝術(Pop Art),觀念藝術(Conceptual Art)以及最低限藝術(Minimal Art),這些流派都受到杜象的影響。這些從現代主義慢慢轉向後現代的藝術,並不受限於西方藝術傳統,而是容納不同於歐美的傳統,特別是觀念藝術與最低限藝術,都更為開放地吸收亞洲思想。謝德慶因而有機會,站上行為藝術潮流的浪頭,並擁有一席之地。

他以紐約作為創作空間,工作室就在全球股市交易中心的華爾街附近。面對1970年代的紐約,這晚期資本主義發達的城市,講求效率與速度的資本無時無刻地瘋狂流動。當他穿梭於紐約摩天大樓與摩天大樓之間,在佈滿棋盤式的秩序與理性規劃的城市空間中行走,身處華爾街高樓旁,形單影隻,顯得異常渺小。他感受到的究竟是華爾街那間媲美中世紀歌德教堂的神聖?或是感受到幾條街之外那破落街區的蕭瑟?甚至在萬頭鑽洞下,一種晚期資本主義消費競爭下的精神空洞?為了理解藝術家更多的心理與精神活動過程,筆者遠赴紐約,實地進行採訪。1970年代末,謝德慶在紐約完成第一件俗稱《籠子》以及第二件俗稱《打卡》的作品,傳回台灣後,雖然曾引起許多藝術評論的質疑,甚至抵毀,但隨著1980年代末的社會解嚴與1990年代以後的全球化,世界訊息快速流通,觀眾迴響有巨大的改變。他在1974年離開台灣,隨貨輪橫渡太平洋與大西洋,到達美國費城,之後到紐約,經歷三十七年後才又回到故鄉公開發表,彷彿如希臘英雄優里西斯的生命旅程。若不是因為觀眾接受之路的坎坷,台灣現代主義的歷史也許要改寫。筆者的博士論文探討杜象與美國觀眾,發現杜象的前衛藝術超越它的時代,若說這也是一種地緣政治美學的現象,也不為過。杜象從法國到美國時,在1913年武庫展的繪畫《下樓梯的裸女》(Nude Descending A Staircase),起初是惡名昭彰、受到質疑卻聲名大噪。但由於美國現代主義的轉變,杜象於1913年創造的現成品,逐漸在1940年代發酵,並影響之後幾個世代的藝術家。杜象的影響力,也反映出美國現代主義在藝術機制的架構下,傳統與現代,以及後現代的一個新的轉向。對照謝德慶從台灣到美國,雖然與杜象在美國的情況不同,但仍值得參照。謝德慶開始在美國發表他的行為藝術與觀念創作時,先是在紐約小眾的藝術圈流傳,但1980至81年的作品《打卡》一發表,立刻由《華爾街日報》記者連續報導,到後來1983至84年的作品《藝術/生活》出現後,遂受到紐約藝術界的矚目,成為當代藝術的里程碑。謝德慶與美國藝術家孟塔諾的《藝術/生活》,呈現兩人生活中協商的各種面貌。《1983-1984》,又稱《生活/藝術》,俗稱《繩子》或《八英呎》。他們兩人以一條八英呎的繩子綁在一起一年,但身體不可碰觸。這條綁住雙方的繩子是共同立下的規定,象徵一種準繩或準則。這條八英呎繩子繫在兩人腰間之後,距離剩下四英呎,這段距離成了兩人必須協商的空間;這個以一條準繩所能磋商的範圍,反映出共同生活的各種侷限。這件作品使得他們的藝術,獲得藝術界與新聞媒體前所未有的迴響。正如謝德慶戲稱這件作品像是為了拿到美國「綠卡」(居留權)而辦的一場「假結婚」,因為兩個藝術家在一起,卻不得有身體碰觸,而「假結婚」也是謝德慶與藝術機制的一種磋商關係。同時,這件「假結婚」作品是與身體倫理的協商,而不是正面衝突;換言之,它是以「磋商」的姿態出現。謝德慶與孟塔諾兩人天天綁在一起,兩人像是在一條繩子的兩端拔河,面對性別、階級與文化中的主體建構的差異,進行協商。謝德慶與這位倡導女性主義的美國藝術家因為跨文化的差異,使得謝德慶與她的磋商差異過程,處於策略性的位置。

目前他在美國與亞洲的影響力及重要性與日俱增,這其中有一個重要現象,就是他的作品內涵具現了他與家庭倫理、身體歷史的磋商,因此,筆者以磋商的策略性,探討謝德慶的身體歷史之多重力道來源。這些力量最初的源頭,可以從他的家庭的影響開始瞭解,特別是他的母親是虔誠基督徒的影響。母親影響到他青年時期對費奧多爾.米哈伊洛維奇.杜斯妥也夫斯基(Fiodor Mikhailovitch Dostoievski)、弗里德里希.尼采(Friedrich Nietzsche)與法蘭茲.卡夫卡(Franz Kafka)的閱讀觀點,而這些存在主義思想者,都與創造存在哲學的基督徒牧師索倫.齊克果(Søren Kierkegaard)有關─他是一位打破偶像者。如果說謝德慶是一位打破偶像者,並不為過,但探討他的藝術卻又涵蓋更多面向。謝德慶最重要的創作主要是在美國紐約完成,所以在紐約的現代主義與後現代藝術環境對他的影響,實不可忽略。詹明信認為「城市本身就是一個巨大的複製工具」。這其實代表藝術與社會文化情境的關係。筆者撰寫這本書跨出的第一步,要特別感謝謝德慶在2007年的整個夏天,因週間工作,所以周末在他的紐約寓所,陸陸續續接受筆者的採訪。這段時間的採訪,也許並不該稱之為訪談,反而像是激發訪談者的一種對應與聯結的談話。一開始談話的內容是有些試探性的,包括他反問筆者從紐約哈林區乘地鐵到布魯克林區,如何轉乘最快的路線。漸漸地在筆者系列採訪謝德慶的過程中,他提到了他早年在台灣的生活,以及身為一位不喜歡學校的學生,如何在學校體制外自我充實的經驗。他一方面仔細地告訴我,剛開始如何使用相機與八厘米攝影機作為創作的輔助,並且讓筆者親眼目睹他的攝影機收藏;或是他形容《戶外》作品穿的衣物,經過幾十年仍保留難聞的汗臭味,特別讓我感覺到身體的經驗。另方面,謝德慶早在十七、八歲(1967、1968年)時,嘗試閱讀杜斯妥也夫斯基、尼采以及卡夫卡的書籍,受到深刻的影響,這些珍貴的經驗與思想已成為本研究的核心重點。採訪中,話題轉到如何看待自己與尼采的關係時,他的眼神深邃,充滿光芒,特別是因為當時正值台灣戒嚴期間的社會文化。我們曾就尼采《悲劇的誕生》討論悲劇神話與悲劇英雄的藝術性,表達酒神戴奧尼索斯的生命衝動與太陽神阿波羅的節制,討論這兩股力量如何達到交換與合一。但最重要的是,謝德慶告訴我,戴奧尼索斯的戲劇精神是理解他作品的重要關鍵之一。

在那整個採訪的暑假,筆者租屋於在紐約哈林區,經常沿著哈德遜河走到曼哈頓區。我告訴謝德慶,自己也試著走過他當年創作「一年」的《戶外》作品時所走過的河岸邊,那些與哈德遜河岸平行的紐約曼哈頓街道,車水馬龍的雜沓聲響總是忽遠忽近。他告訴我,紐約已非當年的紐約。後來我也造訪他起初租來、離華爾街不遠的工作室,他在那裡創作最初幾件「一年」作品,不過當年藝術家租貸的便宜工作室,如今已成為價值不斐的寓所。這讓我想起出生於小亞細亞以弗所的希臘哲人赫拉克利圖斯(Heraclitus)所說的,不能兩次踏同一條河流的比喻。筆者採訪時曾好奇地問到謝德慶的創作動機,他回答,他的創作動機是來自一股「推進的力量」,由於這股代表自我的「推進的力量」,創作才能滿足他。他舉了他欣賞的日本小說家三島由紀夫為例,當三島由紀夫的寫作不能滿足他時,他的入世熱情與不滿,使他在1970年選擇了日本武士道的「切腹」。三島由紀夫這樣施虐與受虐的精神生命,與謝德慶行為藝術的作品,能不能有更深刻聯結呢?例如,從施虐與受虐的精神中,意識與無意識切入。謝德慶曾經敘述他在第一件作品《籠子》中,因為自我囚禁一年,經驗前所未有的精神上的痛苦,當他要面對這樣的痛苦時,精神上陪伴他的不是任何一位行為藝術家或觀念藝術家,而是杜斯妥也夫斯基、尼采、卡夫卡,以及他的母親,其中最重要的就是他的母親。謝德慶雖然不是一位基督徒,但是他在母親基督教精神的薰陶下成長。討論他面對痛苦,能否聯結謝德慶早年喜愛閱讀的存在哲學來看待那股精神的力量呢?也就是說,那股推近的力量是來自存在的精神。杜斯妥也夫斯基、尼采與卡夫卡三位的思想都與基督教有深刻的淵源─他們都是先前浸淫在基督教文化,而後卻反抗基督教中的倫理。他們也反抗宗教倫理學,並開展出人的自由意志的意義與道德。也就是說,謝德慶藝術作品若是有內在精神性的反抗,是來自母親所信仰的上帝嗎?是反抗上帝的律法嗎?他的生存倫理不在於道德,而在於掙脫上帝倫理的自由意志。而這層關係究竟是只有打破偶像,還是有身體倫理與家庭倫理各種角度的磋商策略?這些經驗會不會影響他與藝術機制磋商的策略?

筆者與謝德慶的訪談對話中,最先是從2007年歐美評論界如何討論杜象與謝德慶的關聯性談起。雖然謝德慶在聽到美國評論界以杜象與凱吉的思想脈絡來看他時,只是沉思而不回答,但謝德慶同意我舉出「藝術本質是流動的」這個對於藝術的觀點,亦即他不是追求結果,而是強調藝術的歷程。追求歷程的藝術,即為非事物表象改變,而是歷程的嬗變。「藝術本質是流動的」可以對照希臘哲學家赫拉克利圖斯所說的,人不能踏進同一條河流兩次。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價