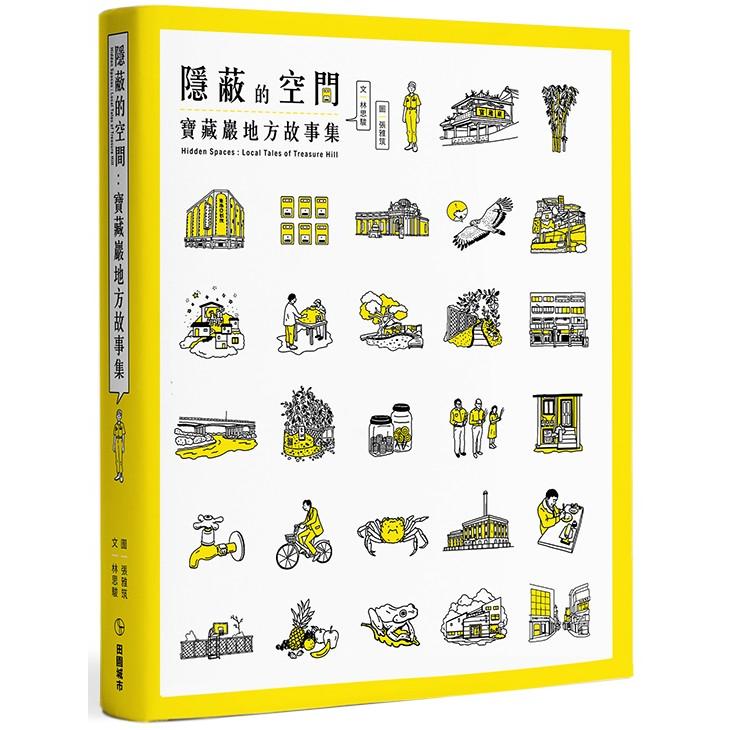

隱蔽的空間:寶藏巖地方故事集

內容簡介

收錄113篇故事揭露你從不知道的寶藏巖

......公館周邊的大學生在吃膩了學校附近餐廳的口味之後,偶爾會來寶村買便當;幾十年前的自來水園區雖然被政府列為軍事重地,但無論是寶藏巖還是公館商圈的孩童們都很愛闖入探險;而同樣和寶藏巖聚落均為法定文化資產的紀州庵,他們的管理者在面對老房子和地方社區的民眾時,又抱持著什麼樣的態度與看法?對於某些在地人來說,寶藏巖可以是老人家周末和牌友打牌的所在,也可以是運動散心的好去處;對於關注文資保存、居住正義和生態環境的地方知識分子而言,寶藏巖更是指標性的存在,它提供了一個讓眾人觀摩學習、反省甚至是批判的場域。

一場以「空間」為題的地方書寫實驗

集結了各式各樣描述寶藏巖的故事與其說是一段漫長村落生活史的修補還原,不如說這樣的文本累積表現出來的其實是一種「情境式」的空間敘述,讀者可以藉由觀看不同人物對於寶藏巖的感受,加上自己的理解與想像,無論他對於寶藏巖是否熟悉,都可以在閱讀《隱蔽的空間》這本書之後,重新建構一套屬於自己的寶藏巖的模樣。

【備註一】本書故事根據真實的口述訪談重新編寫而成,考量受訪者的生活隱私,部分文章當中提到的人物以化名的方式呈現。

【備註二】全書內容中英對照,讓更多外國朋友得以透過故事認識寶藏巖。

名人推薦

各界推薦(按姓氏筆畫排列)

宋世祥_【百工裡的人類學家】創辦人

吳光庭_ 國立成功大學建築系教授

吳秉聲_ 國立成功大學建築學系副教授兼博物館館長

李清志_ 都市偵探、實踐大學建築系副教授

李曉雯_ 台北國際藝術村總監

洪伯邑_ 台大地理環境資源學系副教授

凌宗魁_ 建築文資工作者

陳懷萱_【百工裡的人類學家】共同創辦人

康旻杰_ 台大建築與城鄉研究所副教授

詹智雄_ 寶藏巖文化村協會總幹事

榮芳杰_ 清華大學環境與文化資源學系副教授

目錄

序/導讀

作者序

以空間為題的地方書寫實驗

「隨著我們越來越認識空間,並賦予它價值,一開始渾沌不分的空間就變成了地方。」──段義孚*

2008年的夏天,臺北市立美術館推出一檔令人印象深刻的建築展覽名為「建築實驗室」,展出的圖面與模型與其說是一個個的精緻的建築作品,不如說是眾多藝術家、理論家及建築師們對於建築、城市、身處時代乃至整個人類文明的態度與宣示。由紀.恩斯特.德博(Guy Ernest Debord)在1957年發表的「巴黎心理地理學指南」亦在展覽當中登場。這一幅作品呈現一張支離破碎、令人狐疑的巴黎地圖,一塊塊破碎的街區搭配一連串的箭頭符號被看似隨意地安置在畫面上。這張不知所云的地圖或許會讓觀者感到莫名其妙,然而它卻精確反映出人們認識城市的方式:對於城市的某處我們很可能瞭如指掌,但是對於另一處卻十分陌生。「巴黎心理地理學指南」反映了我們心裡面所認知的城市模樣,那是一種「由想像、主觀與片段式經驗所重組的空間」。(臺北市立美術館,《建築實驗室》)

德博透過這幅作品告訴我們,人們所認知的城市乃由主觀經驗所構成,而人文地理學家段義孚先生在《空間與地方》這本書當中則以舉例的方式更加清楚地說明了上述的觀念:

明尼阿波利斯市(Minneapolis)的常住居民熟悉該市,一位計程車司機可以學會在該市找到自己的路,一名地理學者可能因研究明尼阿波利斯在概念上了解該市,這就是三種不同的經驗。一個人可能既在概念上又在現實上熟悉一個地方。他可以清晰地闡釋思想,但是難以通過觸覺、味覺、嗅覺、聽覺甚至視覺表達他所知道的。

以上德博和段義孚提出的概念,說明了人們口中所熟悉的某個「地方」,其實也是由一連串的片段經驗或記憶碎片所組成。每個人受限於個人的主觀意識,對於地方的認識理解終究有其限度,即便是專職研究地方的專家學者亦然。2018年我們在臺北寶藏巖國際藝術村發起「空間記憶採集計畫」,就是以上述的空間思考當作出發點,以此作出反省與回應。具有法定的文化資產身分,同時身為全台灣知名度極高的藝術村,又或是許多社區爭相觀摩的模範聚落,已有不少學術研究及報告針對「寶藏巖」留下了眾多的文本。許多地方研究通常仰賴所謂的「田野調查」,研究者透過實地接觸聚落當中的人事物,以訪談的方式獲得地方資訊,進一步歸納聚落的歷史、文化、空間等各種資料。然而「田調」通常僅作為研究當中的部分環節,最終研究文本的產生還是多以研究者的論述為主。在空間記憶採集計畫當中,我們思考著,為何不讓聊天過程當中這些「居民告訴我們的故事」成為主角,讓這些「住在地方的地方人」告訴我們「地方的故事」呢?

試想如果把不同人對於寶藏巖空間的片段描述疊合起來,存在於每一個人心中的那幅「破碎的寶藏巖地圖」就有機會因為彼此堆疊、累積而臻於完整,如此一來我們對於該地的認識就可以超脫由某人、某團體所告訴我們的寶藏巖,而是還原成為一個「眾人」的寶藏巖。如果說世界是因為人的理解而存在,那麼經由眾人口中告訴我們的「寶藏巖」是不是也能更趨近這一個地方的真實本質呢?

時空交疊

2018到2020年之間,我們訪問了數十位與寶藏巖有關的人士,有當地的老住戶、藝術村的經營管理人、駐村藝術家、社服工作者、鄰近的商圈店家和其他單位的主管機關等等。採集計畫期間,我們雖然早以預期將從不同的人口中聽到不一樣版本的「寶藏巖」,但訪談過程遠比我們預料的還更為有趣。在聽著不同受訪者講故事的時候,我們就可以明顯發現大家對於地方的認知不只涵蓋了不同的大小空間,大家在描述一個空間時心中預設的「時間點」也不一樣。舉例來說,同樣是新店溪水岸,有的受訪者告訴我們的是小時候在該處玩耍游泳的愉快回憶;另一個受訪者則開心的和我們分享他前陣子在溪邊發現哪些候鳥。進一步地,實際將不同受訪者的「心理地理學地圖」疊合成為一系列的故事之後,我們發現一個地方的集體印象其實是一種將時間、空間彼此纏繞交疊之後而產生的複雜認知。

因此,在整理眾多訪談資料的時候我們很快的發現了一個問題:因為每一個空間的描述時間點都不一樣,整本書的時間軸會因為受訪者的記憶及描述不同而不斷跳躍,看起來似乎會造成一點閱讀理解上的問題,但是換個角度想,這又未嘗不是我們每一個人看待地方的方式呢?認識地方的方式有很多種,我們很可能因為過去經歷了某個特別的事件而愛上一個地方,也很可能在某個地方過著日復一日的平凡生活因而對於該地有一定程度累積的認知解讀。事實上,人對於空間的記憶本來就是從他所經歷的「過去」這個龐大的集合體當中,汲取自己有所印象的片段而已。因此,集結了各式各樣描述寶藏巖的故事與其說是一段漫長村落生活史的修補還原,不如說這樣的文本累積表現出來的其實是一種「情境式」的空間敘述,讀者可以藉由觀看不同人物對於寶藏巖的感受,加上自己的理解與想像,無論他對於寶藏巖是否熟悉,都可以在閱讀這一系列的故事之後,重新建構一套屬於自己的寶藏巖的模樣。

當「空間」作為黏著劑

認識寶藏巖可以有很多種方法,我們可以選擇自由自在的在聚落裡面的開放區域閒逛,也可以報名導覽以特定的路線繞行村落一圈,當然也可以有意無意的路過──騎腳踏車到大草原野餐、休息,口渴到柑仔店買杯酸梅湯,或是就僅僅像那些公館商圈的上班族,騎著自行車「路過」聚落就是每天的生活日常。生而為人的我們因為擁有相同的生理構造,因此即使每一個人會用自己的方式觀看、解讀一個地方,但是對於「空間」的組成依然存在著一定程度的共識,就像寶藏巖村落的居民長期以來將自己的聚落分為「上村」和「下村」,對於熟悉或不熟悉寶藏巖的讀者而言,我們也可以透過一套輕鬆的描述和示意圖了解寶藏巖的空間構成(見本書所提供的故事 / 發生地對照表)。簡而言之,這一個村落的邊界由小觀音山、新店溪和萬盛溪所圍塑,山下是聚落村民主要生活的場所,包括菜園、柑仔店還有聊天休息聚會的「涼棚」,山上則是藝術村主要的管理範圍,包括各式各樣的藝術家工作室和商店。就歷史來看,供奉觀音菩薩的寶藏廟和寶藏塔則是這個聚落最早的空間核心。

本書的故事鋪排則以上述的聚落空間架構作為基礎,我們為所有的故事設定了一個隱形的散步路線:從新店溪水岸出發往聚落行進,沿途經過菜園、涼棚和柑仔店,接著沿著階梯拾級而上經過寶藏廟、藝術村的入口,拜訪一間間工作室、小廣場、老榕樹,最後來到山頂的廣場。這一條散步路線將一個個故事加以串聯,讀完所有的故事也等於在寶藏巖聚落仔仔細細地繞了一遍。我們認為,將一篇篇文章組織串連成為一個連續的空間,其實具有將眾多「發生在不同時間點的故事」錨定下來的作用,如此一來,讀者也能在閱讀過程中逐步掌握聚落的空間結構,進而認識寶藏巖的地方特質。除此之外,故事當中穿插了三篇描述寶藏巖的文章,其中兩篇由藝術家劉星佑、前藝術村營運部副理李明俐撰寫而成,他們將和讀者分享看待寶藏巖的另一種經驗與視角,讓全書的空間視野更加開闊;第三篇文章則是2019年我們在寶藏巖駐村時候留下的日誌記錄。透過「空間」作為一種黏著劑,我們將各式各樣的故事和觀點集結在一起,至於最後寶藏巖到底是什麼樣的一個地方?我們希望能夠交由讀者自行判定解讀。

寶藏巖之外

2019年我們受寶藏巖國際藝術村的邀請,在寶藏巖駐點工作長達四個月。這一次的駐村是2018年「空間記憶採集計畫」的延伸,田野調查的範圍除了包含寶藏巖聚落,更涉及寶藏巖之外的公館商圈、溫羅汀、自來水園區、客家文化園區乃至同安街底的紀州庵等泛稱為「城南」的區域。城南是一個模糊不清的概念,有人說城南指的是牯嶺街所處的區域,也有人說城南範圍更大,包含南機場、金門街廈門街同安街等地方亦屬於該區裡面,韓良露在《台北說城人》當中指的城南則是永康、青田、龍泉街即俗稱「康青龍」一帶的街廓。

以這個各自表述的模糊定義作為前提,我們試著透過採集計畫重新思考,廣義來說同樣位於城南的寶藏巖聚落與周邊的環境究竟構成了什麼樣的空間網絡?在這些居住、生活在寶藏巖之外的人們心中的空間地圖究竟是什麼模樣?經由訪談收集了更多的資料之後,我們發現鄰近聚落的另一大群人依然和寶藏巖保有多重複雜的關係,比如說鄰近的大學生在吃膩了學校附近餐廳的口味之後,偶爾會來寶村買便當;幾十年前的自來水園區雖然被政府列為軍事重地,但無論是寶藏巖還是公館商圈的孩童們都很愛闖入探險;而同樣和寶藏巖聚落均為法定文化資產的紀州庵,他們的管理者在面對老房子和地方社區的民眾時,又抱持著什麼樣的態度與看法?對於某些在地人來說,寶藏巖可以是老人家周末和牌友打牌的所在,也可以是運動散心的好去處;對於關注文資保存、居住正義和生態環境的地方知識分子而言,寶藏巖更是指標性的存在,它提供了一個讓眾人觀摩學習、反省甚至是批判的場域。

隱蔽的空間

在訪談的期間,一位受訪者和我們分享從前他在紀州庵工作後來到寶藏巖開店的經驗,或許帶有一點點敏感體質,他剛到紀州庵和寶藏巖的時候都親身經歷了一些無法解釋的事件。「靈異體驗」多少影響了當時他的生活和腦袋裡正在思考的事情,事後來看,這幾個小事件似乎也對這位受訪者當時正在面臨的一些人生課題帶來轉機。他告訴我們,隨著時間過去,他開始慢慢體會到日常生活、個人理想和地方場所「這三者會形成一種彼此互相黏著很強、又曖昧的連結關係」。如果以一套「可被解釋」的空間術語來說,或許他撞見了的「祂」正是所謂的「場所精神(Genius Loci)」,也就是地方的守護神也說不定*。我們的日常生活、人生理想、興趣喜好是無法脫離空間的,如果抱持著「想要確實了解這裡究竟是什麼樣的一個地方」的信念,那麼一邊試著和人聊天、理解生活在地方的這些人在想些什麼,一邊揪出這些隱蔽在眾人的生活、歷史與記憶背後的「空間」及其衍生而來的故事,或許是一個緩慢但卻十分有效的方式。這是一場以「空間」為題的地方書寫實驗,我們希望透過這一系列的故事,引發讀者對於各種空間的想像,進而重新認識「寶藏巖」三個字背後的地方意涵。

林思駿寫於在地偏好工作室,台北,2020年

*註一:此文句刊載於1977年段義孚的著作《空間與地方:經驗的視角》當中,本書引用的中文版本為王志弘所譯,原文請見《地方:記憶、想像與認同》第16頁。

*註二:Genius Loci臺灣習慣翻譯為場所精神,如果就拉丁文字面的意義來看,Loci代表「地方」,Genius則有「守護靈」之意。

Foreword

Space as subject matter—A local writing experiment

“As we get to know a space and assign values to it, this formerly chaotic space turns into a place.” --Yi-Fu Tuan Yi-Fu Tuan[1]

In the summer of 2008, Taipei Fine Arts Museum curated a remarkable architecture exhibition named Archilab. To be sure, each drawing and model was a delicate piece of work; however, it would be more apt to see them collectively as an expression of mentality and a statement by a great number of artists, theorists and architects toward architecture, city, their eras, and human civilization in general. Guide psychogéographique de Paris, published by Guy Ernest Debord in 1957, was also part of the exhibition. This piece of work presented a broken and perplexing map of Paris. A series of arrows complemented each broken patch of city block, seemingly arranged in a random manner. While this map may seem unintelligible or bewildering to the viewer, it accurately reflects the way people come to know a city: we may know a corner of the city inside out and be a total stranger to another. Guide psychogéographique de Paris reflects the cityscape in our mind--it is "a space reconstituted by one’s imagination, subjective and segmented experience.” (Archilab , Taipei Fine Arts Museum)

Through this piece of work, Debord tells us that people’s perception of a city is constituted by subjective experience. In the book Space and Place by the humanistic geography scholar Yi-Fu Tuan, he further makes clear the foregoing concept by way of an example:

Long-time residents of Minneapolis know the city. A taxi driver can learn to find his way around the city. An academic studying geography may come to know Minneapolis conceptually through his studies. These are three different experiences. One may become familiar with a place conceptually and realistically, and be able to clearly convey his thoughts. Yet, he cannot express what he knows through senses of touch, taste, smell, hearing, or sight.*

*Translator's note: This is a back translation of a Simplified Chinese edition of Tuan’s book.

The concept proposed by Debord and Tuan goes to show that a “place” familiar to people is, in fact, made up of a series of segmented experiences or shards of memory. Limited by subjective consciousness, each person can only know so much of a place. This applies to even professional experts and scholars committed to studying a place. With the foregoing ideas on space as our starting point, in 2018 we launched Project Treasure Hill: Collecting Memories in Taipei Treasure Hill Artist Village as our reflection on and response to those ideas. With the legal status of a cultural heritage and considered one of the most well-known artist villages in Taiwan, Treasure Hill is an exemplar settlement imitated by other communities.

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價