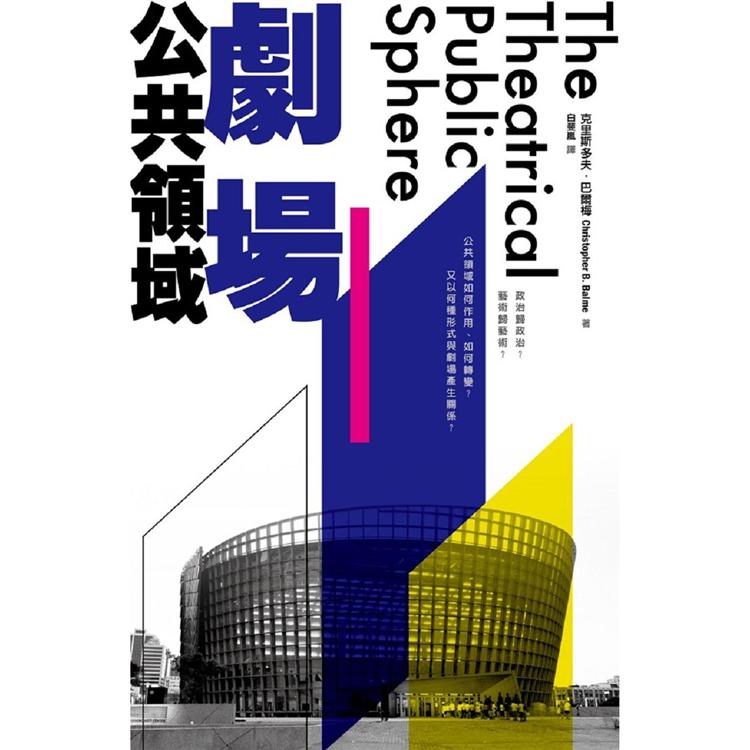

劇場公共領域

活動訊息

內容簡介

政治歸政治?藝術歸藝術?

公共領域如何作用、如何轉變?又以何種形式與劇場產生關係?

「公共領域」此一概念最初由德國哲學家、社會學家尤爾根‧哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)提出,意指全體公民享有平等參與公共事務討論的權利。本書作者巴爾梅(Christopher Balme)則藉此概念,探討了劇場在政治社會功能之中扮演的角色。巴爾梅一路回溯,認為劇場公共領域實為一種機制,存在於各種不斷變動的界線之間,並援引劇作、歷史、媒體發展、種族/宗教爭議等多重脈絡,進而思索今日劇場與公共領域的關係及與當代社會之聯繫。

本書特色

1、以哈伯瑪斯觀點,分析劇場的公共性質及與社會的關係

2、適合都市研究者、劇場研究者、文化政策研究者、媒體學者,以及文化部門相關人士參考

3、與2019桃園市鐵玫瑰藝術節合作出版

目錄

推薦序 鄭文燦

推薦序 當代劇場革新與戲劇出版 耿一偉

作者序

導論

第一章 劇場公共領域在哪裡

第二章 從戲單到部落格的相「與」互「語」

第三章 開放與關閉:清教徒與枷鐐舞台

第四章 舞台上的先知:劇場、宗教與跨國公共領域

第五章 寬容許可度與紛爭公開性

第六章 分散式劇場美學與全球公共領域

圖片來源

參考書目

索引

序/導讀

推薦序

當代劇場革新與戲劇出版

耿一偉

台灣小劇場從1980年代中葉到1990九零年代末,會頻頻受到社會注目的主要原因,當然不是它所擁有的觀眾數量,而是小劇場進入了公共領域。當時還沒有網路,這些實驗創作卻經常獲得媒體關注,引發各種討論。但千禧年之後,小劇場逐漸失去對公共事務的主導權,並轉向純粹美學導向的創作。背後原因很多,電子媒體的興盛、網路的出現、補助機制的影響、社會更多元開放等,都讓原來依靠撞擊社會體制與規範的小劇場,不再是社會反叛力量的重要出口――拳揮了出去,卻打在空氣當中。

不過大約到了2015年後,情況又有了轉變,公部門支持的劇院與藝術節越來越多,這些藝文機構在一臂之遙的自主原則下,嘗試取得獨立性及擺脫政治干預,開始更重視藝術對社會的影響力。在某種程度上,公共領域的重要性又逐漸回到檯面上。畢竟公部門贊助演出有公共性的考量,不像私人投資的商業演出,沒有義務踏足公共領域。

會造成這樣的現象,除了機構本身具有反思與批判的態度外,另一個原因是,要求觀眾參與的新型態演出開始受到歡迎,比如紀錄劇場、互動劇場、沉浸式劇場、劇場或講座展演。這些表演不但經常在非傳統劇院的公共空間進行,觀眾往往也不再是被動的觀察者,而是演出構成的一部分。2017年,我邀請了德國里米尼紀錄劇場到台北藝術節演出《遙感城市》(關於這個劇團的介紹出現在本書第六章)。《遙感城市》沒有演員,只有戴著耳機的觀眾們被引導進行城市漫遊、互動與觀察。

這些以觀眾為主體的新形態演出,通常偏好觸及公共領域的議題,我也開始在想,是否有類似的著作,能協助大家對劇場與公共領域的關係有更進一步的理解。後來發現,我在2010年翻譯的《劍橋劇場研究入門》(The Cambridge Introduction to Theatre Studies)的作者,也在2014年發表了《劇場公共領域》這本書,於是,希望有一天能催生此書出版的想法,逐漸在心中成形。

2018年,桃園展演中心聘請我擔任桃園鐵玫瑰藝術節的策展人,考慮到這個藝術中心在空間上的特色,我自己翻譯了《劇場與城市》(Theatre & the City)作為藝術節的搭配活動。2018年的節目規劃包括:在戶外廣場的高空表演《綻舞鐵玫瑰》、觀眾要戴耳機的戶外演出《在棉花田的孤寂》,以及在機場捷運進行的沉浸式劇場《過站不下的心理時間》,這三個演出都在劇院外的公共空間進行。

很自然地,到了2019年的策展目標,必須更進一步踏入公共領域的範疇。公共領域牽涉到社會(觀眾)的群體轉化,不見得一定要在戶外進行,但要能引發公共討論,背後總會帶有一定的政治性。像今年委任狂想劇團的《非常上訴》,是以白色恐怖政治犯為題材的紀錄劇場。另外,《月娘的承諾》並非只是大型的戶外演出,這個2018年首爾街頭藝術節的開幕節目,涉及南北韓的政治議題,到桃園時不但要進行在地脈絡化的改編,還需動員社區民眾參與演出。

本書第二章關注的戲劇出版與評論,一樣是構成劇場公共領域非常重要的一個部分。演出是當下的、會消逝的,但鐵玫瑰藝術節的搭配出版品,會持續留下來,甚至連不住在桃園的讀者,也能透過閱讀這些著作,意識到策展人在使用公部門資源時,目標並非只是成就自己的美學品味,還須考慮到公共性,甚至如本書作者說的:「成為當代劇場革新之參照。」

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價