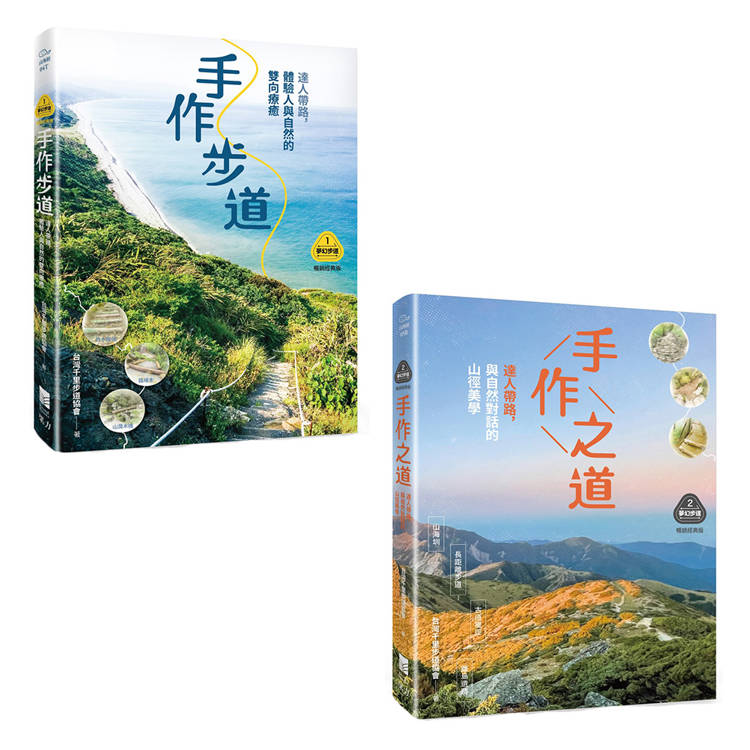

夢幻步道系列1+2套書(二冊):《手作步道》、《手作之道》

內容簡介

本套書組合:《【夢幻步道系列1・全方位工具箱】手作步道》、《【夢幻步道系列2・精湛工法賞析】手作之道》

____________________________

《【夢幻步道系列1・全方位工具箱】手作步道》

達人帶路,台灣最美手作步道

山澗木橋 x 竹木階梯 x 路緣木 x 砌石駁坎

人與自然關係的最美註解

★

築徑人默默揮汗

尺寸向前

以跨越時空的工匠精神

修築山徑古道

守護島嶼最獨特的生態、地質與人文之美

★13條台灣最經典手作步道,百年古道、原民獵徑、郊山綠道、山海祕境

★20項精湛工法,第一次插畫全圖解

★10大國際步道運動趨勢,開展全新視界

★特別收錄【手作步道・全方位工具箱】從觀念、規劃到實踐的最佳導引

把「手作步道」當作一門山徑藝術,我們懷抱著彷彿興蓋一座聖堂的虔心。每星期利用假日修十公尺。若要完工看來還要好一段時日,但我們沒時間壓力,只有是否做得扎實,合乎環境的要求。

我們慢慢地鋪,絕不趕工。每一段都要靜心思考,感覺每一處彎曲和起落的風景,期待打造一條台灣森林最美麗的步道。

休憩時,有時回望鋪好的路段,猶若讀到自己寫了一首壯闊的長詩,正在完成當中。

——劉克襄 作家・步道志工

「手作步道」是名詞,也是動詞,它是近年國際間極受矚目的綠色運動,強調:

——以手工的方式維護步道

——因地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入

——減少對自然山徑、環境生態的干擾

本書作者為長期守護山林的台灣千里步道協會,提倡「天然步道零損失,水泥步道零成長」,十多年來努力推動「手作步道」的實作與工作假期——由於台灣的步道密集且發達,面對步道工程化、水泥化、棲地劣化等危機,強調以「手作」「就地取材」維護步道,儘量避免大型機具、外來材料對山林造成過多擾動;以「手」為限制,也能避免單一、快速與粗糙的步道工程對大自然帶來無法回復的傷害;而且鼓勵公民參與,人人皆可擔任志工學習實作!

在修復與築路的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與工法。

★人與自然關係的最好註解

透過手作步道,人們得以親近自然、徒步走上歷史——細細領略古道上行走的先民生活史、了解地質土壤與植被形成的自然史、觀察大自然的作用力與人的需求,而「就地取材」發展出來的工法智慧、敬重山林萬物的生命觀,更形成了一個正向又永續的循環。

本書從全台灣以手作工法修築的步道之中,精選出13條位於不同區域、海拔環境,並各具獨特性格、工法特色的最美手作步道,透過第一手深度描繪,並以手繪方式圖解步道上的精湛工法,帶你領略天人合一、大隱無形之美:

★砌石駁坎:走過豎砌、交丁的百年手藝

★竹木階梯:拾級而上,與山坡一起呼吸

★山澗木橋、石板橋、糯米橋:最親水的過溪智慧

★路緣護坡:復育植被棲地、最珍稀的生態野趣⋯⋯

特別收錄【手作步道・全方位工具箱】,從觀念、規劃到實踐,提供與自然共生的最佳導引;並與國際同步,完整引介國際間最新的步道運動趨勢:

★守護歷史步道與遺址廊道、舊鐵道變步道

★串聯跨州界、跨國界的長距離步道、環圈廊道

★把自然生態帶回城市的綠道、綠廊與生態綠網

★保育、經濟、社區三贏的生態旅遊

★國際步道組織全球連結,回應氣候變遷與疫情等共同挑戰⋯⋯

依山而存、與水共生——手作步道,是地圖上最美的綠色驚嘆號!

【手作步道・Eco-craft trail】小字典

手作步道以低設施、低衝擊的特性,具備適應大自然的韌性。強調嚴謹完整的事前調查與規劃,包括自然生態、文史資源調查,以掌握步道周邊環境因子等影響,進行問題分析與工項判斷,同時符合環境美學與生態保護的目的。數百年來台灣各地住民順應所在地的氣候、地質、生態習性等發展出許多傳統建築、步道修繕工法,體現的即是手作步道因地制宜的「適切設計」。

____________________________

《【夢幻步道系列2・精湛工法賞析】手作之道》

達人帶路,台灣最美手作步道

山海圳x離島遺跡x古道獵徑x長距離步道

沿路賞析

天人合一、精湛工法之美

★

「綠道」串連生態廊道

「步道師」傳承風土技藝

「志工假期」開展生態旅遊、綠色經濟

是通往自然的路

也是通往人心的路

★ 收錄最新串連的國家綠道、長距離步道、離島步道祕境

★ 特寫「榮譽步道師」傳承風土技藝、天人合一的精湛工法

★ 17條手作步道精選、98幀工法賞析、4季限定生態野趣

透過「手作步道」之窗,我們看見行走其上的先民生活史、了解地質土壤與林相形成的自然史、觀察水的作用與人的需求交互影響,學習「就地取材」發展出來的工法智慧。

——台灣千里步道協會

「手作步道」是名詞,也是動詞,它是近年國際間極受矚目的綠色運動,強調:

——以手工的方式維護步道

——因地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入

——減少對自然山徑、環境生態的干擾

台灣千里步道協會在推動手作步道的過程中,發掘出台灣各地住民為了順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性而發展出的築路、修繕工法智慧,兼顧了使用者特性與棲地的整體性。

手作步道不僅強調尊重自然的山徑美學,更是一種綠色的「社會設計」,捲動更多人參與步道現場的實作與對話,讓步道的維護可以更自然、更即時、更節省經費,創造更多人與自然的正向互動、雙向療癒。

歷經十數年、一萬多名志工雙手揮汗勞作,手作步道在台灣山林間慢慢蜿蜒,成為地圖上相互串連、最美麗的綠色驚嘆號!

★徒步,最深刻的旅行方式

幽靜的山林古道,是過去聚落間連結,走上步道就能實地體驗、探索古道與在地人文、自然生態;還有更多必須藉由做步道才有能深入的祕徑,彷彿凍結在某個時空中,等待契機再度甦醒。

而2021年底甫完成的三條國家級綠道——淡蘭百年山徑、樟之細路與山海圳——則有如台灣版的「朝聖之路」,是長距離步道的代表。步道的漫長與沿途的多樣元素,讓每個人都可以發展出自己的走法,例如淡蘭山徑的土地公、樟之細路的伯公,更可以透過新的觀點串聯出獨具特色的路線,讓人用最深刻的方式,體驗島嶼上美好的生態、地景與人情。

本書精選十七條步道的手作與修復過程,分享每一條步道上難得的緣分、動人的故事:

˙崩山坑古道:藏在知名景點之間的隱世秘境,暑夏仍有風廊、溪流、密林形成的避暑空間,彷如穿梭時空的道光年間人文遺跡

˙摸乳巷古道:距離台北最近的淡蘭古道,讓你轉個彎就遇見古道古厝,路上有聽不完的風土故事,如牧童「公家一頭牛」、土地公聯盟、土地公生日時「吃福」與修路故事

˙老官道:台三線公路之前的交通要道、古道沿線上邊走邊讀碑文與故事、大窩穿龍圳、伯公的故事

˙特富野古道:由鄒族的天神足跡帶領的山徑古道,綿延的叢山峻嶺環繞的山脊線、參天杉木成排的霧林風景,五感浸潤雲霧天籟之中,重建鄒族部落神話的遊程

˙大南澳古道:跟著原住民獵人重訪大南澳傳奇的「莎韻之鐘」,花了六年才一步一步抵達舊部落,陪伴族人測繪傾頹家屋、3D建模,招募志工加入家屋重建、修復回家的古道

˙澎湖東嶼坪:離島中的離島、秘境中的秘境,是澎湖南方四島國家公園自然基地之一,菜宅與石塔、在地玄武岩與咾咕石、海上壯觀的菜圍石牆遺址群

˙鼓勵「使用者即修復者」的原則,持續帶領志工,修復最知名的百岳熱門路線雪山主東線、最親民的綠郊台中大坑五之一

˙龍肚國小步道:百年歷史國小的後山步道,由推動生態教育的小學校長與大學教師群一起修護與設計,是師生共學、共做的典範

★手作,創造正向連結、綠色經濟

這十七條精選的手作步道,不只體現了「手作」與「土地」結合的時代精神,也呼應近年綠色公民、生態旅遊的新興力量,書中特別整體出具體的觀念與操作步驟,值得關心在地創生、綠色經濟的讀者參考:

˙如何透過手作步道的過程,協助各地社區守護環境、傳承文化、活化空間

˙以點線面、山海圳串連國家綠道,陪伴在地發展徒步經濟、為沿線社區打開超連結

˙以「步道師」制度,傳承即將消失的技藝與美學,發揚在地與手作的古道智慧

˙工作假期(working holiday)的手作過程,既滿足自我成就又具公益性,結合生態旅遊深入社區的另類度假方式,透過在地消費促進社區小民經濟

˙以志工力量常態修護、改變主流工程發包,讓台灣步道整體朝向更貼近自然、更手工的樣貌發展

手作步道,連結了我們的過去與現在——它揉合了生態、地理、人文、風土、族群與庶民生活,述說島嶼百年風貌;它更指向未來,召喚我們對這片土地、對發展、對技術、對自然的集體想像。

和築徑人一起走讀最立體生動的島嶼風華,在徒步與手作中寫下歷史。

【手作步道・Eco-craft trail】小字典

手作步道以低設施、低衝擊的特性,具備適應大自然的韌性。強調嚴謹完整的事前調查與規劃,包括自然生態、文史資源調查,以掌握步道周邊環境因子等影響,進行問題分析與工項判斷,同時符合環境美學與生態保護的目的。數百年來台灣各地住民順應所在地的氣候、地質、生態習性等發展出許多傳統建築、步道修繕工法,體現的即是手作步道因地制宜的「適切設計」。

【暖心推薦】

小 野|千里步道發起人

李偉文|作家、牙醫師、環保志工

吳 晟|作家、詩人、種樹的人

吳雲天|台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長

劉克襄|作家、詩人、步道志工

(按姓氏筆畫序)

____________________________

《【夢幻步道系列1・全方位工具箱】手作步道》

達人帶路,台灣最美手作步道

山澗木橋 x 竹木階梯 x 路緣木 x 砌石駁坎

人與自然關係的最美註解

★

築徑人默默揮汗

尺寸向前

以跨越時空的工匠精神

修築山徑古道

守護島嶼最獨特的生態、地質與人文之美

★13條台灣最經典手作步道,百年古道、原民獵徑、郊山綠道、山海祕境

★20項精湛工法,第一次插畫全圖解

★10大國際步道運動趨勢,開展全新視界

★特別收錄【手作步道・全方位工具箱】從觀念、規劃到實踐的最佳導引

把「手作步道」當作一門山徑藝術,我們懷抱著彷彿興蓋一座聖堂的虔心。每星期利用假日修十公尺。若要完工看來還要好一段時日,但我們沒時間壓力,只有是否做得扎實,合乎環境的要求。

我們慢慢地鋪,絕不趕工。每一段都要靜心思考,感覺每一處彎曲和起落的風景,期待打造一條台灣森林最美麗的步道。

休憩時,有時回望鋪好的路段,猶若讀到自己寫了一首壯闊的長詩,正在完成當中。

——劉克襄 作家・步道志工

「手作步道」是名詞,也是動詞,它是近年國際間極受矚目的綠色運動,強調:

——以手工的方式維護步道

——因地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入

——減少對自然山徑、環境生態的干擾

本書作者為長期守護山林的台灣千里步道協會,提倡「天然步道零損失,水泥步道零成長」,十多年來努力推動「手作步道」的實作與工作假期——由於台灣的步道密集且發達,面對步道工程化、水泥化、棲地劣化等危機,強調以「手作」「就地取材」維護步道,儘量避免大型機具、外來材料對山林造成過多擾動;以「手」為限制,也能避免單一、快速與粗糙的步道工程對大自然帶來無法回復的傷害;而且鼓勵公民參與,人人皆可擔任志工學習實作!

在修復與築路的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與工法。

★人與自然關係的最好註解

透過手作步道,人們得以親近自然、徒步走上歷史——細細領略古道上行走的先民生活史、了解地質土壤與植被形成的自然史、觀察大自然的作用力與人的需求,而「就地取材」發展出來的工法智慧、敬重山林萬物的生命觀,更形成了一個正向又永續的循環。

本書從全台灣以手作工法修築的步道之中,精選出13條位於不同區域、海拔環境,並各具獨特性格、工法特色的最美手作步道,透過第一手深度描繪,並以手繪方式圖解步道上的精湛工法,帶你領略天人合一、大隱無形之美:

★砌石駁坎:走過豎砌、交丁的百年手藝

★竹木階梯:拾級而上,與山坡一起呼吸

★山澗木橋、石板橋、糯米橋:最親水的過溪智慧

★路緣護坡:復育植被棲地、最珍稀的生態野趣⋯⋯

特別收錄【手作步道・全方位工具箱】,從觀念、規劃到實踐,提供與自然共生的最佳導引;並與國際同步,完整引介國際間最新的步道運動趨勢:

★守護歷史步道與遺址廊道、舊鐵道變步道

★串聯跨州界、跨國界的長距離步道、環圈廊道

★把自然生態帶回城市的綠道、綠廊與生態綠網

★保育、經濟、社區三贏的生態旅遊

★國際步道組織全球連結,回應氣候變遷與疫情等共同挑戰⋯⋯

依山而存、與水共生——手作步道,是地圖上最美的綠色驚嘆號!

【手作步道・Eco-craft trail】小字典

手作步道以低設施、低衝擊的特性,具備適應大自然的韌性。強調嚴謹完整的事前調查與規劃,包括自然生態、文史資源調查,以掌握步道周邊環境因子等影響,進行問題分析與工項判斷,同時符合環境美學與生態保護的目的。數百年來台灣各地住民順應所在地的氣候、地質、生態習性等發展出許多傳統建築、步道修繕工法,體現的即是手作步道因地制宜的「適切設計」。

____________________________

《【夢幻步道系列2・精湛工法賞析】手作之道》

達人帶路,台灣最美手作步道

山海圳x離島遺跡x古道獵徑x長距離步道

沿路賞析

天人合一、精湛工法之美

★

「綠道」串連生態廊道

「步道師」傳承風土技藝

「志工假期」開展生態旅遊、綠色經濟

是通往自然的路

也是通往人心的路

★ 收錄最新串連的國家綠道、長距離步道、離島步道祕境

★ 特寫「榮譽步道師」傳承風土技藝、天人合一的精湛工法

★ 17條手作步道精選、98幀工法賞析、4季限定生態野趣

透過「手作步道」之窗,我們看見行走其上的先民生活史、了解地質土壤與林相形成的自然史、觀察水的作用與人的需求交互影響,學習「就地取材」發展出來的工法智慧。

——台灣千里步道協會

「手作步道」是名詞,也是動詞,它是近年國際間極受矚目的綠色運動,強調:

——以手工的方式維護步道

——因地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入

——減少對自然山徑、環境生態的干擾

台灣千里步道協會在推動手作步道的過程中,發掘出台灣各地住民為了順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性而發展出的築路、修繕工法智慧,兼顧了使用者特性與棲地的整體性。

手作步道不僅強調尊重自然的山徑美學,更是一種綠色的「社會設計」,捲動更多人參與步道現場的實作與對話,讓步道的維護可以更自然、更即時、更節省經費,創造更多人與自然的正向互動、雙向療癒。

歷經十數年、一萬多名志工雙手揮汗勞作,手作步道在台灣山林間慢慢蜿蜒,成為地圖上相互串連、最美麗的綠色驚嘆號!

★徒步,最深刻的旅行方式

幽靜的山林古道,是過去聚落間連結,走上步道就能實地體驗、探索古道與在地人文、自然生態;還有更多必須藉由做步道才有能深入的祕徑,彷彿凍結在某個時空中,等待契機再度甦醒。

而2021年底甫完成的三條國家級綠道——淡蘭百年山徑、樟之細路與山海圳——則有如台灣版的「朝聖之路」,是長距離步道的代表。步道的漫長與沿途的多樣元素,讓每個人都可以發展出自己的走法,例如淡蘭山徑的土地公、樟之細路的伯公,更可以透過新的觀點串聯出獨具特色的路線,讓人用最深刻的方式,體驗島嶼上美好的生態、地景與人情。

本書精選十七條步道的手作與修復過程,分享每一條步道上難得的緣分、動人的故事:

˙崩山坑古道:藏在知名景點之間的隱世秘境,暑夏仍有風廊、溪流、密林形成的避暑空間,彷如穿梭時空的道光年間人文遺跡

˙摸乳巷古道:距離台北最近的淡蘭古道,讓你轉個彎就遇見古道古厝,路上有聽不完的風土故事,如牧童「公家一頭牛」、土地公聯盟、土地公生日時「吃福」與修路故事

˙老官道:台三線公路之前的交通要道、古道沿線上邊走邊讀碑文與故事、大窩穿龍圳、伯公的故事

˙特富野古道:由鄒族的天神足跡帶領的山徑古道,綿延的叢山峻嶺環繞的山脊線、參天杉木成排的霧林風景,五感浸潤雲霧天籟之中,重建鄒族部落神話的遊程

˙大南澳古道:跟著原住民獵人重訪大南澳傳奇的「莎韻之鐘」,花了六年才一步一步抵達舊部落,陪伴族人測繪傾頹家屋、3D建模,招募志工加入家屋重建、修復回家的古道

˙澎湖東嶼坪:離島中的離島、秘境中的秘境,是澎湖南方四島國家公園自然基地之一,菜宅與石塔、在地玄武岩與咾咕石、海上壯觀的菜圍石牆遺址群

˙鼓勵「使用者即修復者」的原則,持續帶領志工,修復最知名的百岳熱門路線雪山主東線、最親民的綠郊台中大坑五之一

˙龍肚國小步道:百年歷史國小的後山步道,由推動生態教育的小學校長與大學教師群一起修護與設計,是師生共學、共做的典範

★手作,創造正向連結、綠色經濟

這十七條精選的手作步道,不只體現了「手作」與「土地」結合的時代精神,也呼應近年綠色公民、生態旅遊的新興力量,書中特別整體出具體的觀念與操作步驟,值得關心在地創生、綠色經濟的讀者參考:

˙如何透過手作步道的過程,協助各地社區守護環境、傳承文化、活化空間

˙以點線面、山海圳串連國家綠道,陪伴在地發展徒步經濟、為沿線社區打開超連結

˙以「步道師」制度,傳承即將消失的技藝與美學,發揚在地與手作的古道智慧

˙工作假期(working holiday)的手作過程,既滿足自我成就又具公益性,結合生態旅遊深入社區的另類度假方式,透過在地消費促進社區小民經濟

˙以志工力量常態修護、改變主流工程發包,讓台灣步道整體朝向更貼近自然、更手工的樣貌發展

手作步道,連結了我們的過去與現在——它揉合了生態、地理、人文、風土、族群與庶民生活,述說島嶼百年風貌;它更指向未來,召喚我們對這片土地、對發展、對技術、對自然的集體想像。

和築徑人一起走讀最立體生動的島嶼風華,在徒步與手作中寫下歷史。

【手作步道・Eco-craft trail】小字典

手作步道以低設施、低衝擊的特性,具備適應大自然的韌性。強調嚴謹完整的事前調查與規劃,包括自然生態、文史資源調查,以掌握步道周邊環境因子等影響,進行問題分析與工項判斷,同時符合環境美學與生態保護的目的。數百年來台灣各地住民順應所在地的氣候、地質、生態習性等發展出許多傳統建築、步道修繕工法,體現的即是手作步道因地制宜的「適切設計」。

【暖心推薦】

小 野|千里步道發起人

李偉文|作家、牙醫師、環保志工

吳 晟|作家、詩人、種樹的人

吳雲天|台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長

劉克襄|作家、詩人、步道志工

(按姓氏筆畫序)

名人推薦

【推薦序】

《手作步道》

【推薦序】

我們在森林裡寫詩

文/劉克襄 作家・手作步道志工

不久前,跟山友在深坑鄉的炮子崙發動手作步道的活動。

我們選擇整修村後的保甲路。這條百年前的保甲路,過往以泥土、木頭和石塊等材料鋪設,蜿蜒於蓊鬱的森林。

目前除了登山口,出現近百公尺的水泥路段,其他仍維持著自然的風貌。登山口這段,是十多年前修築的。當時鄉公所花了數百萬,還引以為傲。現在觀念思維改變,水泥步道變成破壞山林地景的錯誤指標,時時被村人引以為鑑。

工作展開前,志工們先去宜蘭走訪打鐵鋪,選購適合打造的器具,諸如石鑿、鋼槌和圓鍬等。以往每座村子都有經驗豐富的打石者,清楚哪種樹木適合鋪設,哪類石塊可做為材料。大家都能通曉物件的質地,敲打砂岩或選擇木料時,自是勝任愉快。我們希望手作步道的過程,不只是付出勞力,同時學得修路的功夫。

在師傅帶領下,我們觀察周遭環境,利用現存可移動的石塊、枯木和風倒木,逐段把殘破不全的路面鋪平。譬如,利用廢棄的舊石塊,重新堆砌為石階。現有石階多半踩得光滑,容易鬆動,都設法再穩固。再用石鑿子,敲出更深的鑿痕,讓人踩踏時,不易跌倒。

缺乏石塊時,便就近從旁邊的森林取材,以枯木或風倒木為踏板。相思樹幹心實而重,不易腐朽。半埋泥土中,除了穩固,更能支撐長久。有些路面,還得擇段,清理通順雨水溝渠,避免山路形成暴雨時的河道,日久成災。

在山村從事志工活動,一條手工步道的維護,跟其他農事活動截然不同。其他工作都是點的實踐,山路是線的完成,連接著之前的各種生活內涵。若能鋪好綿長的山路,愈能具體展現山村的友善。

手工步道更明示著,此地不是以販售蔬果、吸引觀光客為前提,而是把想要的生活展現,樂於和大家分享。這條山路繼續自然而完整地蜿蜒於森林,旁邊的物產,不用多費唇舌,你都相信,農民願意從事友善耕作。

以前在此發動無數回志工運動,修過石厝和茅屋,也學習植茶、種稻。我們一直對志工的定義不斷反省。如今透過打石,更加凝聚對這座森林的情感。每回的勞動,村人只能回報以午餐,但大家心滿意足,樂於付出,把它當做美好的奉獻。

保甲路長近一公里,每星期利用假日修十公尺。若要完工看來還要好一段時日,但我們沒時間壓力,只有是否做得扎實,合乎環境的要求。大家把手作步道當作一門山徑藝術,彷彿懷抱興蓋一座聖堂的虔心。

這條山路最後會通往山腹,幾位老農居住的草厝。我們慢慢地鋪,絕不趕工。每一段都要靜心思考,感覺每一處彎曲和起落的風景,期待打造一條台灣森林最美麗的步道。

工作一個月後,住在草厝的八十多歲阿公下山。看到這條走了一輩子山路,竟然重新在修築,而且維護得如此完善,他也嚷著要加入假日志工的行列,但隔周我們繼續鋪石造路,並未發現他現身。大家工作時還在開玩笑,一定他年紀太大,走回山上就忘記了。結果,黃昏時,一位志工上山去拜訪,沒多久傳來了一張照片。原來,阿公真的參加了,他從山上一個人獨自修建下來,而且鋪了好長一段。我們兩邊分頭進行。相信有朝一日,會在森林裡碰頭。

這樁修路,也因為阿公往下修,而我們往上蓋,產生微妙的呼應,連接著人心最和善的那一部分。因為有這樣的情境,休憩時,有時回望鋪好的路段,猶若讀到自己寫了一首壯闊的長詩,正在完成當中。

《手作之道》

【推薦序】是追隨者,也是鼓吹者

文|小野(作家・台灣千里步道協會發起人)

台灣千里步道協會得到 第十一屆總統文化獎「在地希望獎」的消息傳來, 我快樂極了。

畢竟這一條寂寞又孤獨的路,在大家攜手合作下走了15年。終於在政府部 門的大力支持下,有了突破性的進展。2018年行政院不但正式通過國家級綠道的建構芻議,其中三條優先推動的國家綠道——淡蘭百年山徑、樟之細路、山 海圳——在公私協力合作下,也於2021年底完成。

得了獎之後,有一些訪問和拍攝紀錄片的工作,我也被發了通告,地點是在景美山海巡署旁邊的手作步道,那可是我們協會已經投入多年心力的手作步道之一,我卻沒有走過。忝為千里步道運動的三位「發起人」之一,我沒有去過的手作步道可多呢。「記得要穿著千里步道的T恤喔。」聖心提醒我。「好 的,我來找找看。」這口氣多麼令人洩氣?有點陌生和距離?其實不是,只因 為我把自己的生活過得亂七八糟,非常忙亂。「沒關係,我會多帶幾件。」聖心永遠是那麼不急不徐,不帶侵略性的口氣。

那天早上我穿著M號其實有點緊的軍綠色T恤,匆匆趕到景美山海巡署旁 邊的手作步道起點,已經來了許多人,包括台北文山社大的夥伴們,還有一 隻名叫糙搭的小狗。好像是事先準備好的打扮,大家身上穿的T恤顏色都不一 樣,灰、紫、藍、白、青、綠、紅,加上糙搭的黃色捲毛,像是山上盛開的花朵,色彩繽紛。「其實我們穿的是同一種,只是我的已經洗成淡青色了。」一身工作服打扮的銘謙笑著對我說。她可是說到重點了,從一件T恤的磨損消耗程度,可以知道上山下海參與手作步道的次數。

千里步道運動可以走15年,聖心的運籌帷幄和銘謙的堅忍不拔,形成核心力量,我連志工都不算,充其量只是追隨者,或是鼓吹者。作為一個鼓吹者,最近我試著把人生經驗、心理治療、文學哲思、歷史文化放在手作步道這件事 情上,希望能豐富手作步道的內涵。在寫作過程中,千里步道協會出版的書,像是《手作步道》、《走路》、《我在阿帕拉契山徑》、《淡蘭古道北路》都 是我最重要的參考資料。

夥伴們到齊後,我帶著朝聖的心情,追隨著大家開始走這條景美山的手作步道,邊走邊拍照,大家都不太習慣,只有糙搭愛搶鏡頭。大家已經習慣進入山林,就是要拿著工具就地取材彎下腰動手修復步道,喜歡走入山林的夥伴們 皆是素樸之人,他們在工作時很少拍照。

景美山屬於台北盆地郊山的南港山系,因為都市開發,外來的設施不斷往 山區侵擾。原本峰峰相連、山徑相通的原始山林和棲地,被水泥和遊樂設施切割成柔腸寸斷。仙跡岩海巡署支線650公尺是最後僅存的泥土土徑,雨後泥濘不堪。2013年「步道學」實務課程有一組以景美山步道為主題進行步道調查,小組成員一面調查,一面有感於城市郊山自然步道的珍貴,主動向許多相關單位 陳情,表達希望維護山林生態,採用手作步道來修復山徑;由「步道學」種子 師資們組成的景美山小組,以公民社會由下而上的實踐方式,積極辦理工作坊 和研討會,鼓勵當地居民一起參加,同時宣揚手作步道的觀念。短短的一條手作步道仍需要有人挺身而出,花費漫長的時間溝通和行動,方得以完成。

千里步道的終極理想,就是用這種公民力量投入手作步道的修復方式,慢慢地將已經被切割、斷裂、掩蓋的山林古徑步道重新建立起來,恢復峰峰相連、山徑相通的自然生態環境。

當我們爬到一個比較開闊平坦的地方,看到年前手作步道後留下來的石塊,用一塊巨大的塑膠布遮著。這些材料是留給認養這條手作步道的文山社大 定期上山修補步道用的。銘謙表示可以把塑膠布收起來了,因為當時是擔心許 多碎石子被人搬下山,碎石子已經陸續用掉了,大石塊很重,沒有人會搬下山,於是大家合力把大塑膠布收起來,一面收,銘謙一面打趣地說:「既然大家都在,有工具也有手套,剛剛上山時有些土石鬆動了,我們搬幾個石頭去修補一下吧。」沒想到,一路無聲安靜拍照的大夥兒,霎時歡聲雷動。大家分工合作用網袋抬著石塊往下走。

最巧的事情發生了。當天下午,九歲的孫子竟然跟著一個固定的登山團體來到了景美山,走上了我們剛剛才修復過的景美山手作步道。他是一個愛爬山走步道的孩子,走過的步道甚至比我還要多,太短的還會嫌不過癮。我告訴他手作步道的重要性及工作方式,他開心的對我說:「下次要帶我去做喔。」

是啊,這真是最快樂的感覺。不是嗎?阿公阿嬤們做的步道留給孫子孫女們走,我們一直努力不懈的,不就是想要留給後代子孫一個更好的社會和環境嗎?

《手作步道》

【推薦序】

我們在森林裡寫詩

文/劉克襄 作家・手作步道志工

不久前,跟山友在深坑鄉的炮子崙發動手作步道的活動。

我們選擇整修村後的保甲路。這條百年前的保甲路,過往以泥土、木頭和石塊等材料鋪設,蜿蜒於蓊鬱的森林。

目前除了登山口,出現近百公尺的水泥路段,其他仍維持著自然的風貌。登山口這段,是十多年前修築的。當時鄉公所花了數百萬,還引以為傲。現在觀念思維改變,水泥步道變成破壞山林地景的錯誤指標,時時被村人引以為鑑。

工作展開前,志工們先去宜蘭走訪打鐵鋪,選購適合打造的器具,諸如石鑿、鋼槌和圓鍬等。以往每座村子都有經驗豐富的打石者,清楚哪種樹木適合鋪設,哪類石塊可做為材料。大家都能通曉物件的質地,敲打砂岩或選擇木料時,自是勝任愉快。我們希望手作步道的過程,不只是付出勞力,同時學得修路的功夫。

在師傅帶領下,我們觀察周遭環境,利用現存可移動的石塊、枯木和風倒木,逐段把殘破不全的路面鋪平。譬如,利用廢棄的舊石塊,重新堆砌為石階。現有石階多半踩得光滑,容易鬆動,都設法再穩固。再用石鑿子,敲出更深的鑿痕,讓人踩踏時,不易跌倒。

缺乏石塊時,便就近從旁邊的森林取材,以枯木或風倒木為踏板。相思樹幹心實而重,不易腐朽。半埋泥土中,除了穩固,更能支撐長久。有些路面,還得擇段,清理通順雨水溝渠,避免山路形成暴雨時的河道,日久成災。

在山村從事志工活動,一條手工步道的維護,跟其他農事活動截然不同。其他工作都是點的實踐,山路是線的完成,連接著之前的各種生活內涵。若能鋪好綿長的山路,愈能具體展現山村的友善。

手工步道更明示著,此地不是以販售蔬果、吸引觀光客為前提,而是把想要的生活展現,樂於和大家分享。這條山路繼續自然而完整地蜿蜒於森林,旁邊的物產,不用多費唇舌,你都相信,農民願意從事友善耕作。

以前在此發動無數回志工運動,修過石厝和茅屋,也學習植茶、種稻。我們一直對志工的定義不斷反省。如今透過打石,更加凝聚對這座森林的情感。每回的勞動,村人只能回報以午餐,但大家心滿意足,樂於付出,把它當做美好的奉獻。

保甲路長近一公里,每星期利用假日修十公尺。若要完工看來還要好一段時日,但我們沒時間壓力,只有是否做得扎實,合乎環境的要求。大家把手作步道當作一門山徑藝術,彷彿懷抱興蓋一座聖堂的虔心。

這條山路最後會通往山腹,幾位老農居住的草厝。我們慢慢地鋪,絕不趕工。每一段都要靜心思考,感覺每一處彎曲和起落的風景,期待打造一條台灣森林最美麗的步道。

工作一個月後,住在草厝的八十多歲阿公下山。看到這條走了一輩子山路,竟然重新在修築,而且維護得如此完善,他也嚷著要加入假日志工的行列,但隔周我們繼續鋪石造路,並未發現他現身。大家工作時還在開玩笑,一定他年紀太大,走回山上就忘記了。結果,黃昏時,一位志工上山去拜訪,沒多久傳來了一張照片。原來,阿公真的參加了,他從山上一個人獨自修建下來,而且鋪了好長一段。我們兩邊分頭進行。相信有朝一日,會在森林裡碰頭。

這樁修路,也因為阿公往下修,而我們往上蓋,產生微妙的呼應,連接著人心最和善的那一部分。因為有這樣的情境,休憩時,有時回望鋪好的路段,猶若讀到自己寫了一首壯闊的長詩,正在完成當中。

《手作之道》

【推薦序】是追隨者,也是鼓吹者

文|小野(作家・台灣千里步道協會發起人)

台灣千里步道協會得到 第十一屆總統文化獎「在地希望獎」的消息傳來, 我快樂極了。

畢竟這一條寂寞又孤獨的路,在大家攜手合作下走了15年。終於在政府部 門的大力支持下,有了突破性的進展。2018年行政院不但正式通過國家級綠道的建構芻議,其中三條優先推動的國家綠道——淡蘭百年山徑、樟之細路、山 海圳——在公私協力合作下,也於2021年底完成。

得了獎之後,有一些訪問和拍攝紀錄片的工作,我也被發了通告,地點是在景美山海巡署旁邊的手作步道,那可是我們協會已經投入多年心力的手作步道之一,我卻沒有走過。忝為千里步道運動的三位「發起人」之一,我沒有去過的手作步道可多呢。「記得要穿著千里步道的T恤喔。」聖心提醒我。「好 的,我來找找看。」這口氣多麼令人洩氣?有點陌生和距離?其實不是,只因 為我把自己的生活過得亂七八糟,非常忙亂。「沒關係,我會多帶幾件。」聖心永遠是那麼不急不徐,不帶侵略性的口氣。

那天早上我穿著M號其實有點緊的軍綠色T恤,匆匆趕到景美山海巡署旁 邊的手作步道起點,已經來了許多人,包括台北文山社大的夥伴們,還有一 隻名叫糙搭的小狗。好像是事先準備好的打扮,大家身上穿的T恤顏色都不一 樣,灰、紫、藍、白、青、綠、紅,加上糙搭的黃色捲毛,像是山上盛開的花朵,色彩繽紛。「其實我們穿的是同一種,只是我的已經洗成淡青色了。」一身工作服打扮的銘謙笑著對我說。她可是說到重點了,從一件T恤的磨損消耗程度,可以知道上山下海參與手作步道的次數。

千里步道運動可以走15年,聖心的運籌帷幄和銘謙的堅忍不拔,形成核心力量,我連志工都不算,充其量只是追隨者,或是鼓吹者。作為一個鼓吹者,最近我試著把人生經驗、心理治療、文學哲思、歷史文化放在手作步道這件事 情上,希望能豐富手作步道的內涵。在寫作過程中,千里步道協會出版的書,像是《手作步道》、《走路》、《我在阿帕拉契山徑》、《淡蘭古道北路》都 是我最重要的參考資料。

夥伴們到齊後,我帶著朝聖的心情,追隨著大家開始走這條景美山的手作步道,邊走邊拍照,大家都不太習慣,只有糙搭愛搶鏡頭。大家已經習慣進入山林,就是要拿著工具就地取材彎下腰動手修復步道,喜歡走入山林的夥伴們 皆是素樸之人,他們在工作時很少拍照。

景美山屬於台北盆地郊山的南港山系,因為都市開發,外來的設施不斷往 山區侵擾。原本峰峰相連、山徑相通的原始山林和棲地,被水泥和遊樂設施切割成柔腸寸斷。仙跡岩海巡署支線650公尺是最後僅存的泥土土徑,雨後泥濘不堪。2013年「步道學」實務課程有一組以景美山步道為主題進行步道調查,小組成員一面調查,一面有感於城市郊山自然步道的珍貴,主動向許多相關單位 陳情,表達希望維護山林生態,採用手作步道來修復山徑;由「步道學」種子 師資們組成的景美山小組,以公民社會由下而上的實踐方式,積極辦理工作坊 和研討會,鼓勵當地居民一起參加,同時宣揚手作步道的觀念。短短的一條手作步道仍需要有人挺身而出,花費漫長的時間溝通和行動,方得以完成。

千里步道的終極理想,就是用這種公民力量投入手作步道的修復方式,慢慢地將已經被切割、斷裂、掩蓋的山林古徑步道重新建立起來,恢復峰峰相連、山徑相通的自然生態環境。

當我們爬到一個比較開闊平坦的地方,看到年前手作步道後留下來的石塊,用一塊巨大的塑膠布遮著。這些材料是留給認養這條手作步道的文山社大 定期上山修補步道用的。銘謙表示可以把塑膠布收起來了,因為當時是擔心許 多碎石子被人搬下山,碎石子已經陸續用掉了,大石塊很重,沒有人會搬下山,於是大家合力把大塑膠布收起來,一面收,銘謙一面打趣地說:「既然大家都在,有工具也有手套,剛剛上山時有些土石鬆動了,我們搬幾個石頭去修補一下吧。」沒想到,一路無聲安靜拍照的大夥兒,霎時歡聲雷動。大家分工合作用網袋抬著石塊往下走。

最巧的事情發生了。當天下午,九歲的孫子竟然跟著一個固定的登山團體來到了景美山,走上了我們剛剛才修復過的景美山手作步道。他是一個愛爬山走步道的孩子,走過的步道甚至比我還要多,太短的還會嫌不過癮。我告訴他手作步道的重要性及工作方式,他開心的對我說:「下次要帶我去做喔。」

是啊,這真是最快樂的感覺。不是嗎?阿公阿嬤們做的步道留給孫子孫女們走,我們一直努力不懈的,不就是想要留給後代子孫一個更好的社會和環境嗎?

目錄

《手作步道》

【推薦序】我們在森林裡寫詩 文/劉克襄

第一部

【導論】十年砌匠心——手作精神的公共之路 文/徐銘謙

第二部 走讀台灣最美手作步道

●之一:東台灣篇|太平洋的風

01【花蓮|蘇花石硿仔步道】

太魯閣人與自然鬼斧神工

◎代表工法:砌石、導流木

◎蘇花古道前身為清代後山北路。古道之清水斷崖、臨海崩石坡高聳壁立,幾無插足之處,錐麓古道最初則是以繩綁人垂下於岩壁上開鑿。在大自然的作用力及大歷史的場景下,交疊出屬於太魯閣原住民族的場所精神和工藝驕傲。

02【花蓮|太魯閣綠水文山步道】

跨越時空,百年手工築路的傳承

◎代表工法:砌石駁坎

◎幽靜蜿蜒,時而在林間、時而在溪澗旁,依據「志願服務法」成軍的第一支國家公園步道志工,於此延續合歡越百年築路人的傳奇。

03【花蓮|同禮大同舊部落步道】

神秘谷深處,築一條回家的山路

◎代表工法:竹木階梯

◎位於東台灣神祕谷深處,沿途盡是原始的低海拔闊葉林,接近30度的陡坡土徑,為族人自發修繕的傳統路線,天然土石構成的路徑,以符合腳步的韻律提供「踏足點」。此處,記錄著一段關於太魯閣族部落記憶與回家的歷程。

04【台東|嘉明湖】

月亮的鏡子:一座湖,與走向她的山徑

◎代表工法:沖蝕溝處理

◎人稱「天使的眼淚」、「月亮的鏡子」、「上帝遺忘的藍寶石」——嘉明湖因她的美麗而獲罪,步道上的高山沖蝕溝彷如眼淚的泉源,亟需我們透過與大自然的學習與合作,加以修復。

●之二:南台灣篇|半島的急水

05【屏東|卑南琅嶠古道】

復育工法,守護天涯海角之美

◎代表工法:沖蝕溝處理

◎台灣南端後山、屏東旭海-觀音鼻間段落,面臨公路開發與絡繹遊客的威脅,導入劣化環境的復育工法、社區參與生態旅遊的發展,讓環境保護與社區經濟取得平衡。

06【屏東|舊達來辭職坡古道】

穿越辭職坡古道,走進舊達來時空

◎代表工法:立砌鋪面、塊石疊石階

◎古道傳承了魯凱、排灣族的精湛石藝,工法智慧完整地保存在原住民母語的密碼中,部落年輕人一步一步走回舊部落,重現昔日風華。

07【高雄|藤枝森林遊樂區之林下步道】

漫步熱帶高山霧林,聆聽森濤

◎代表工法:改線、橫木護坡

◎為解決八八風災後柔腸寸斷、難以修復的聯外林道,改變開路思維,以低度環境干擾的手作步道替代。

●之三:中台灣篇|雲霧中的森林

08【南投|梅峰三角峰步道】

從獵徑社路到合歡越,穿越百年生活史

◎代表工法:土木階梯

◎位於中台灣的台灣大學山地實驗農場,連結了春陽、梅峰與翠峰的歷史線路,從賽德克族的獵徑社路到隘勇線、合歡越,跨越百年時間尺度,學生們寒暑接力、齊心修復。

●之四:北台灣篇|淺山的土與岩

09【台北|景美山仙跡岩步道】

親山,遇見最美的棲地

◎代表工法:路緣木

◎在「天然步道零損失、水泥設施步道負成長」與「步道學」理念下,極力維繫著城市中有如孤島的綠色棲地、稀缺的土徑存續,讓居民感受「土」的美學與實用。

10【台北|福州山步道】

城中綠蔭土徑,為樹蛙繞路

◎代表工法:砌石路緣

◎雖非蒼翠挺拔的中高海拔步道環境,周邊是早已過度開發的都市環境,但守護山林步道的心志卻不曾因此而稍減,鋪滿自然落葉與土石、排水良好的綠蔭小徑,成為城市中推動生態教育的綠色基地。

11【新北市|二格山自然中心】

近郊山系的綠手指

◎代表工法:砌石截水溝

◎北台灣的山系仿如綠手指般伸入盆地城市,近郊步道亦回應多元使用角度,結合手作步道之體驗與環境生態教育。

12【新北市|內洞森林遊樂區步道】

最友善的無障礙親山步道

◎代表工法:無障礙設計

◎在不影響自然景觀的前提下,以身障者觀點、參與設計出「通用設計」的戶外步道,作為步道分級、機會均等理念實施的示範點。

13【基隆|淡蘭百年山徑之暖東舊道】

人際善意集結,延續百年古道

◎代表工法:山澗木橋、砌造石階

◎為使挑夫省力,暖暖古道石階皆以現地溪流石材取來,砌造梯級高度就是配合扁擔反彈的高度,階梯與步伐的搭配正好是符合挑擔晃動的頻率,古道的寬度也配合扁擔約維持一米寬度。同時,在進行淡蘭百年山徑踏查的過程中,也發現很多砌石拱橋、石板橋、糯米橋,至今屹立,但迫切需要工藝技術加以維護,方能持續下個百年。

第三部 手作進行式

國際步道運動軌跡上,十顆相互牽引的小行星

趨勢1|通行作為基本人權:爭取公眾通行權到親近自然

趨勢2|把時間向度帶入空間:保護古道與文化路徑

趨勢3|人是步道的靈魂:公民保育團、志工和工作假期

趨勢4|空間的時代轉化:鐵道變步道運動到紐約「高線」

趨勢5|步道周邊景觀整體保護:美國國家步道緩衝帶監控、英國美麗風光保留區與日本里山

趨勢6|連結這裡到那裡:串聯長距離步道與環圈步道

趨勢7|把人的尺度帶回城市:城市中人本交通與單車路權

趨勢8|把自然生態帶回城市:從綠道、綠廊到生態綠網

趨勢9|兼顧保育、經濟的社會責任:生態旅遊與特許制度

趨勢10|國際步道組織全球連結行動:回應氣候變遷與疫情等共同挑戰

【特別收錄|手作步道・全方位工具箱——觀念•規劃•實踐】

工具1|評估步道資源投入4大前提

工具2|手作步道6大原則

工具3|手作步道9大效益

工具4|手作步道10大執行步驟

工具5|台灣現有制度下,手作步道的8種操作模式路徑選擇

工具6|步道課題與一般性處理工法初判

表1|步道分類及屬性整理表

表2|台灣步道環境下常見問題

表3|常見步道問題與處理原則、工項對應表

表4|十個工項大類之名稱與定義

《手作之道》

【推薦序】是追隨者,也是鼓吹者 文|小野

第一部

【導論】成為手護環境的工匠 文|徐銘謙

【特寫】榮譽步道師:傳承風土技藝、天人合一的精湛工法

呂來謀(Valuavu Tuquljingid)|羅吉榮|伍玉龍 (Eumeen Tahai Takistahaian Islituan)|

范光政|林先朝|杜忠勇(Ripunu)

第二部

之一|綠道上的山徑 :長距離步道精華之選

1. 崩山坑古道|連結淡蘭路網之心臟地帶

2. 摸乳巷古道|展讀淡蘭百年山徑的小歷史

3. 水寨下古道|遙想馬偕傳教的行跡

4. 大湖老官道|守護竹林老路的美學

5. 石硬子古道|穿越獅山,重訪客家生活細節

6. 特富野古道|漫步天神的足跡之間

【特寫】走上台灣的朝聖之路:長距離步道,夢想開始的地方

之二|山之巔,海之涯:與山海一起呼吸

7. 雪山主東線步道|向山,台灣最美雪鄉

8. 澎湖東嶼坪前山步道|回返海上遺落的文化地景

之三|原鄉的呼喚:重現原民百年古道獵徑

9. 南澳古道|圓一個回山上家的夢

10. 舊佳平聚落步道|重返南大武山間的手掌心

11. 阿禮 Sasadra 古道|封存在魯凱深山的櫻花

【特寫】來自山林的生活智慧:板頁岩的砌石技藝

之四|城市後花園:手作修復的郊山綠道

12. 雙溪溝古道|隱身喧囂之中的秘徑

13. 大坑5-1號步道|走讀島嶼生態的奇蹟地景

14. 半屏山步道|默默守護城市的靠山

之五|景區裡的祕境 :景區裡的祕徑

15. 千段崎古道|抵達昔日風華的北埔天梯

16. 龍肚國小後山生態廊道|守護孩子的龍貓森林

17. 知本七里香步道|與山羌一起走在森林路上

【推薦序】我們在森林裡寫詩 文/劉克襄

第一部

【導論】十年砌匠心——手作精神的公共之路 文/徐銘謙

第二部 走讀台灣最美手作步道

●之一:東台灣篇|太平洋的風

01【花蓮|蘇花石硿仔步道】

太魯閣人與自然鬼斧神工

◎代表工法:砌石、導流木

◎蘇花古道前身為清代後山北路。古道之清水斷崖、臨海崩石坡高聳壁立,幾無插足之處,錐麓古道最初則是以繩綁人垂下於岩壁上開鑿。在大自然的作用力及大歷史的場景下,交疊出屬於太魯閣原住民族的場所精神和工藝驕傲。

02【花蓮|太魯閣綠水文山步道】

跨越時空,百年手工築路的傳承

◎代表工法:砌石駁坎

◎幽靜蜿蜒,時而在林間、時而在溪澗旁,依據「志願服務法」成軍的第一支國家公園步道志工,於此延續合歡越百年築路人的傳奇。

03【花蓮|同禮大同舊部落步道】

神秘谷深處,築一條回家的山路

◎代表工法:竹木階梯

◎位於東台灣神祕谷深處,沿途盡是原始的低海拔闊葉林,接近30度的陡坡土徑,為族人自發修繕的傳統路線,天然土石構成的路徑,以符合腳步的韻律提供「踏足點」。此處,記錄著一段關於太魯閣族部落記憶與回家的歷程。

04【台東|嘉明湖】

月亮的鏡子:一座湖,與走向她的山徑

◎代表工法:沖蝕溝處理

◎人稱「天使的眼淚」、「月亮的鏡子」、「上帝遺忘的藍寶石」——嘉明湖因她的美麗而獲罪,步道上的高山沖蝕溝彷如眼淚的泉源,亟需我們透過與大自然的學習與合作,加以修復。

●之二:南台灣篇|半島的急水

05【屏東|卑南琅嶠古道】

復育工法,守護天涯海角之美

◎代表工法:沖蝕溝處理

◎台灣南端後山、屏東旭海-觀音鼻間段落,面臨公路開發與絡繹遊客的威脅,導入劣化環境的復育工法、社區參與生態旅遊的發展,讓環境保護與社區經濟取得平衡。

06【屏東|舊達來辭職坡古道】

穿越辭職坡古道,走進舊達來時空

◎代表工法:立砌鋪面、塊石疊石階

◎古道傳承了魯凱、排灣族的精湛石藝,工法智慧完整地保存在原住民母語的密碼中,部落年輕人一步一步走回舊部落,重現昔日風華。

07【高雄|藤枝森林遊樂區之林下步道】

漫步熱帶高山霧林,聆聽森濤

◎代表工法:改線、橫木護坡

◎為解決八八風災後柔腸寸斷、難以修復的聯外林道,改變開路思維,以低度環境干擾的手作步道替代。

●之三:中台灣篇|雲霧中的森林

08【南投|梅峰三角峰步道】

從獵徑社路到合歡越,穿越百年生活史

◎代表工法:土木階梯

◎位於中台灣的台灣大學山地實驗農場,連結了春陽、梅峰與翠峰的歷史線路,從賽德克族的獵徑社路到隘勇線、合歡越,跨越百年時間尺度,學生們寒暑接力、齊心修復。

●之四:北台灣篇|淺山的土與岩

09【台北|景美山仙跡岩步道】

親山,遇見最美的棲地

◎代表工法:路緣木

◎在「天然步道零損失、水泥設施步道負成長」與「步道學」理念下,極力維繫著城市中有如孤島的綠色棲地、稀缺的土徑存續,讓居民感受「土」的美學與實用。

10【台北|福州山步道】

城中綠蔭土徑,為樹蛙繞路

◎代表工法:砌石路緣

◎雖非蒼翠挺拔的中高海拔步道環境,周邊是早已過度開發的都市環境,但守護山林步道的心志卻不曾因此而稍減,鋪滿自然落葉與土石、排水良好的綠蔭小徑,成為城市中推動生態教育的綠色基地。

11【新北市|二格山自然中心】

近郊山系的綠手指

◎代表工法:砌石截水溝

◎北台灣的山系仿如綠手指般伸入盆地城市,近郊步道亦回應多元使用角度,結合手作步道之體驗與環境生態教育。

12【新北市|內洞森林遊樂區步道】

最友善的無障礙親山步道

◎代表工法:無障礙設計

◎在不影響自然景觀的前提下,以身障者觀點、參與設計出「通用設計」的戶外步道,作為步道分級、機會均等理念實施的示範點。

13【基隆|淡蘭百年山徑之暖東舊道】

人際善意集結,延續百年古道

◎代表工法:山澗木橋、砌造石階

◎為使挑夫省力,暖暖古道石階皆以現地溪流石材取來,砌造梯級高度就是配合扁擔反彈的高度,階梯與步伐的搭配正好是符合挑擔晃動的頻率,古道的寬度也配合扁擔約維持一米寬度。同時,在進行淡蘭百年山徑踏查的過程中,也發現很多砌石拱橋、石板橋、糯米橋,至今屹立,但迫切需要工藝技術加以維護,方能持續下個百年。

第三部 手作進行式

國際步道運動軌跡上,十顆相互牽引的小行星

趨勢1|通行作為基本人權:爭取公眾通行權到親近自然

趨勢2|把時間向度帶入空間:保護古道與文化路徑

趨勢3|人是步道的靈魂:公民保育團、志工和工作假期

趨勢4|空間的時代轉化:鐵道變步道運動到紐約「高線」

趨勢5|步道周邊景觀整體保護:美國國家步道緩衝帶監控、英國美麗風光保留區與日本里山

趨勢6|連結這裡到那裡:串聯長距離步道與環圈步道

趨勢7|把人的尺度帶回城市:城市中人本交通與單車路權

趨勢8|把自然生態帶回城市:從綠道、綠廊到生態綠網

趨勢9|兼顧保育、經濟的社會責任:生態旅遊與特許制度

趨勢10|國際步道組織全球連結行動:回應氣候變遷與疫情等共同挑戰

【特別收錄|手作步道・全方位工具箱——觀念•規劃•實踐】

工具1|評估步道資源投入4大前提

工具2|手作步道6大原則

工具3|手作步道9大效益

工具4|手作步道10大執行步驟

工具5|台灣現有制度下,手作步道的8種操作模式路徑選擇

工具6|步道課題與一般性處理工法初判

表1|步道分類及屬性整理表

表2|台灣步道環境下常見問題

表3|常見步道問題與處理原則、工項對應表

表4|十個工項大類之名稱與定義

《手作之道》

【推薦序】是追隨者,也是鼓吹者 文|小野

第一部

【導論】成為手護環境的工匠 文|徐銘謙

【特寫】榮譽步道師:傳承風土技藝、天人合一的精湛工法

呂來謀(Valuavu Tuquljingid)|羅吉榮|伍玉龍 (Eumeen Tahai Takistahaian Islituan)|

范光政|林先朝|杜忠勇(Ripunu)

第二部

之一|綠道上的山徑 :長距離步道精華之選

1. 崩山坑古道|連結淡蘭路網之心臟地帶

2. 摸乳巷古道|展讀淡蘭百年山徑的小歷史

3. 水寨下古道|遙想馬偕傳教的行跡

4. 大湖老官道|守護竹林老路的美學

5. 石硬子古道|穿越獅山,重訪客家生活細節

6. 特富野古道|漫步天神的足跡之間

【特寫】走上台灣的朝聖之路:長距離步道,夢想開始的地方

之二|山之巔,海之涯:與山海一起呼吸

7. 雪山主東線步道|向山,台灣最美雪鄉

8. 澎湖東嶼坪前山步道|回返海上遺落的文化地景

之三|原鄉的呼喚:重現原民百年古道獵徑

9. 南澳古道|圓一個回山上家的夢

10. 舊佳平聚落步道|重返南大武山間的手掌心

11. 阿禮 Sasadra 古道|封存在魯凱深山的櫻花

【特寫】來自山林的生活智慧:板頁岩的砌石技藝

之四|城市後花園:手作修復的郊山綠道

12. 雙溪溝古道|隱身喧囂之中的秘徑

13. 大坑5-1號步道|走讀島嶼生態的奇蹟地景

14. 半屏山步道|默默守護城市的靠山

之五|景區裡的祕境 :景區裡的祕徑

15. 千段崎古道|抵達昔日風華的北埔天梯

16. 龍肚國小後山生態廊道|守護孩子的龍貓森林

17. 知本七里香步道|與山羌一起走在森林路上

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價