拾像圖

內容簡介

《拾像圖》有別於生活的影像(甚至是繪畫),微微讀圖障礙的氛圍,作品看似繪畫,不等同於畫作。美學的提升,美感的轉化,掩不住攝影家對抽象藝術的敬意。作者、觀眾近距離碰觸作品的身體,持續的省思數位.科技.藝術.照像。

鏡頭造像

「點」,人對事物在大環境下的本質探究。行為動機的源頭。

「線」,觀看對象角度的選擇;眼睛、鏡頭、對象的連結關係;

引導方向切割畫面的情感。

「面」,阻斷現實,專注觀看的毅力;心智壓縮的時空中有人格、有氣度。

「光暈」,大聲的提醒觀者:拍攝現場,對象的背後有強光。

「反光」,對象的材質不尋常,身體必須移動,才得以主控作品的詮釋。

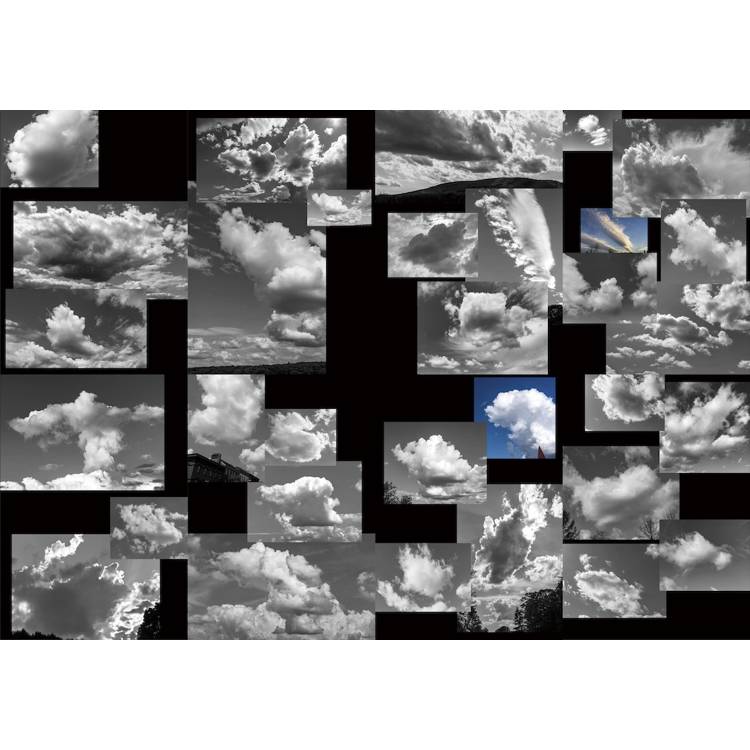

《拾像圖》創作,試著以攝影的角度從點、線、面、色、形的視覺語言,以及光暈、反光的光學現象,哲思靜態影像在框、時間、焦點以及平面性美學的現況與未來。

「照像畫」的質感

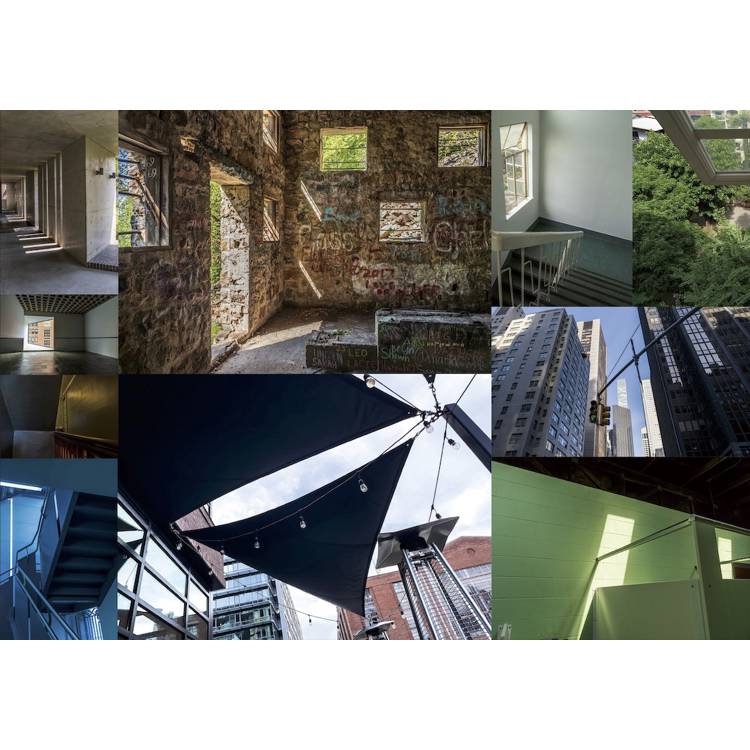

《拾像圖》的作品(96公分×68公分),多由較小的影像從上、下、左、右四方並置而成。

個別影像透過軟體後製,先淡化環境的資訊,再「極簡」其外貌。

作品的對象,艷彩寫實,結構繁複,不紀實,突顯對象點、線、面、色、形的視覺特徵。

面對作品,視線由下往上,由上往下滑動的節奏,猶如即興爵士樂般的視覺韻律在心底遊蕩。

彩色畫面的左下角,左上角,以及約八分之一大小、平整、空白內容的白頁面,虛虛實實的和大圖對應。

空白內容的無,對折。

昂然自得的色彩,對疊。

凹凸的折紋對峙優美的心智,不作現實世界的區隔,而是生活印象、視覺記憶斷裂的痕跡。

視覺的次序流動了。

藝術的質感被綿密的放出來了。

照像畫回歸私密閱讀的神秘了。

《拾像圖》滿滿實體的興奮感,突破展覽室吊掛作品遠遠的冥想。

俯瞰讀像的冥想

或許肉眼看得到的世界,空間總是有透視感的向前延展。於是:可以低頭看(作者主觀操控的)「圖」,對於光學鏡頭有透視感的「像」總覺得不太真實?

「俯瞰」的圖象常規,前景多為體型較大、距離較近的對象。《拾像圖》大圖中俯瞰的景物則經常被放置在畫面的上方;仰角的對象,出現在畫面的下半部。圖大,觀看的距離得有形的被推遠,甚至擺設在地面上。

俯瞰《拾像圖》反常規、實驗性、非日常抬頭、低頭、遠近、視角的對象安置,神奇的是,畫面中的景物沒有因此被折短了現實的距離感,也沒有吐露出超現實的驚愕。

白色的科技文明

不說明世界的《拾像圖》,打開,跨越兩張;右拉,連頁三張;上推或下拉,有型有貌的五張。沒有圖沒有文的白色頁面,不是彩色圖像的空背景。

白色的畫面,重複的召喚觀者省思:

白的認知,沒有顯而易見的內容。

白的語態,默默的抵抗消費體制下的視覺順從。

白的態度,推遲AI影像自動生成的文化。

科技把文明推向前。科技將後遺症滯留在原地。

長久以來,照像普遍被認定為手工不足的「技術影像」,類比、數位到人工智慧生成影像的時代,作者、觀眾持續選擇性的觀看,形式、媒介干預認知的現象從未消失。

《拾像圖》對影像生成的權力、圖像文化的資本、美學的霸權,甚至政治記憶與歷史重建等議題的知識量不足,也沒有興趣。而是,專注抽象、反敘事性的創造,質疑數位藝術的資訊過載,以及官能感受的過度。

藏匿的非線性節奏‧大動作的閱讀

拉開,再翻開《拾像圖》,左右手得協力展開層層空白的頁面。迎面而來的是,巨大的、色彩滿溢、繁複訊息有影像筆觸想像的「照像畫」,書本的重量感隨之在後。

身體也得介入閱讀:

正向認知的影,一次;反面想像的圖、地翻轉,兩次;大圖小圖的位置對應,忽上忽下三次。打開、拉平、對折,翻開、再對疊,合起來。

雙眼、雙手和身體共體閱讀過程中的有和無。

延宕的藝術認知:

「觀看——理解」的連貫性被干擾了;觀看的節奏被打亂了。

身體不自主的參與了非線性的節奏失序。

《拾像圖》:觀看從來不是立即的接受,是穿越、延遲的體驗。

十大張結構繁複,反抗直覺,無意讓人「輕鬆的看見」,

而是想藉由忙碌的動眼模式感知到「看見的困難」!

翻、拉、折、合的過程藝術

大圖,單手難以應對,兩眼的餘光不容易涵蓋。

伸手,推離一點將它放在桌上或擺置在地面上。

閱讀的身體,或彎腰或蹲低膝蓋,心智的重心不自覺的更貼近了大地,

體悟了《拾像圖》的撿拾命題。

連續開、折、合「反自動生成」的力學實踐,改變了原本主導視線的中心角色,

遠距離科技機具的操控者,轉為作品實體結構的體驗者。

《拾像圖》的讀者不再是「靜態的」、螢幕式的被動觀眾,

是參與人、圖共合翻頁、拉展過程(藝術)的表演者。

字寄在網路的書

《拾像圖》封面的設計如同傳統書本的目錄,翻閱全書,迎面而來的是滿滿的畫,就是沒有半個文字。好奇的觀眾掃描封面上的QR Code之後,會在網路中讀到和該書相關的創作理念。書本內實體的圖和虛擬空間中的文字,被遠距離分開的現象,對應了當下網路時空、數位文化經驗的生活。

《拾像圖》不尋常的圖象製造了另一種閱讀的時空。

文字閱讀連結QR Code

◎代理經銷 白象文化

鏡頭造像

「點」,人對事物在大環境下的本質探究。行為動機的源頭。

「線」,觀看對象角度的選擇;眼睛、鏡頭、對象的連結關係;

引導方向切割畫面的情感。

「面」,阻斷現實,專注觀看的毅力;心智壓縮的時空中有人格、有氣度。

「光暈」,大聲的提醒觀者:拍攝現場,對象的背後有強光。

「反光」,對象的材質不尋常,身體必須移動,才得以主控作品的詮釋。

《拾像圖》創作,試著以攝影的角度從點、線、面、色、形的視覺語言,以及光暈、反光的光學現象,哲思靜態影像在框、時間、焦點以及平面性美學的現況與未來。

「照像畫」的質感

《拾像圖》的作品(96公分×68公分),多由較小的影像從上、下、左、右四方並置而成。

個別影像透過軟體後製,先淡化環境的資訊,再「極簡」其外貌。

作品的對象,艷彩寫實,結構繁複,不紀實,突顯對象點、線、面、色、形的視覺特徵。

面對作品,視線由下往上,由上往下滑動的節奏,猶如即興爵士樂般的視覺韻律在心底遊蕩。

彩色畫面的左下角,左上角,以及約八分之一大小、平整、空白內容的白頁面,虛虛實實的和大圖對應。

空白內容的無,對折。

昂然自得的色彩,對疊。

凹凸的折紋對峙優美的心智,不作現實世界的區隔,而是生活印象、視覺記憶斷裂的痕跡。

視覺的次序流動了。

藝術的質感被綿密的放出來了。

照像畫回歸私密閱讀的神秘了。

《拾像圖》滿滿實體的興奮感,突破展覽室吊掛作品遠遠的冥想。

俯瞰讀像的冥想

或許肉眼看得到的世界,空間總是有透視感的向前延展。於是:可以低頭看(作者主觀操控的)「圖」,對於光學鏡頭有透視感的「像」總覺得不太真實?

「俯瞰」的圖象常規,前景多為體型較大、距離較近的對象。《拾像圖》大圖中俯瞰的景物則經常被放置在畫面的上方;仰角的對象,出現在畫面的下半部。圖大,觀看的距離得有形的被推遠,甚至擺設在地面上。

俯瞰《拾像圖》反常規、實驗性、非日常抬頭、低頭、遠近、視角的對象安置,神奇的是,畫面中的景物沒有因此被折短了現實的距離感,也沒有吐露出超現實的驚愕。

白色的科技文明

不說明世界的《拾像圖》,打開,跨越兩張;右拉,連頁三張;上推或下拉,有型有貌的五張。沒有圖沒有文的白色頁面,不是彩色圖像的空背景。

白色的畫面,重複的召喚觀者省思:

白的認知,沒有顯而易見的內容。

白的語態,默默的抵抗消費體制下的視覺順從。

白的態度,推遲AI影像自動生成的文化。

科技把文明推向前。科技將後遺症滯留在原地。

長久以來,照像普遍被認定為手工不足的「技術影像」,類比、數位到人工智慧生成影像的時代,作者、觀眾持續選擇性的觀看,形式、媒介干預認知的現象從未消失。

《拾像圖》對影像生成的權力、圖像文化的資本、美學的霸權,甚至政治記憶與歷史重建等議題的知識量不足,也沒有興趣。而是,專注抽象、反敘事性的創造,質疑數位藝術的資訊過載,以及官能感受的過度。

藏匿的非線性節奏‧大動作的閱讀

拉開,再翻開《拾像圖》,左右手得協力展開層層空白的頁面。迎面而來的是,巨大的、色彩滿溢、繁複訊息有影像筆觸想像的「照像畫」,書本的重量感隨之在後。

身體也得介入閱讀:

正向認知的影,一次;反面想像的圖、地翻轉,兩次;大圖小圖的位置對應,忽上忽下三次。打開、拉平、對折,翻開、再對疊,合起來。

雙眼、雙手和身體共體閱讀過程中的有和無。

延宕的藝術認知:

「觀看——理解」的連貫性被干擾了;觀看的節奏被打亂了。

身體不自主的參與了非線性的節奏失序。

《拾像圖》:觀看從來不是立即的接受,是穿越、延遲的體驗。

十大張結構繁複,反抗直覺,無意讓人「輕鬆的看見」,

而是想藉由忙碌的動眼模式感知到「看見的困難」!

翻、拉、折、合的過程藝術

大圖,單手難以應對,兩眼的餘光不容易涵蓋。

伸手,推離一點將它放在桌上或擺置在地面上。

閱讀的身體,或彎腰或蹲低膝蓋,心智的重心不自覺的更貼近了大地,

體悟了《拾像圖》的撿拾命題。

連續開、折、合「反自動生成」的力學實踐,改變了原本主導視線的中心角色,

遠距離科技機具的操控者,轉為作品實體結構的體驗者。

《拾像圖》的讀者不再是「靜態的」、螢幕式的被動觀眾,

是參與人、圖共合翻頁、拉展過程(藝術)的表演者。

字寄在網路的書

《拾像圖》封面的設計如同傳統書本的目錄,翻閱全書,迎面而來的是滿滿的畫,就是沒有半個文字。好奇的觀眾掃描封面上的QR Code之後,會在網路中讀到和該書相關的創作理念。書本內實體的圖和虛擬空間中的文字,被遠距離分開的現象,對應了當下網路時空、數位文化經驗的生活。

《拾像圖》不尋常的圖象製造了另一種閱讀的時空。

文字閱讀連結QR Code

◎代理經銷 白象文化

目錄

〈游1〉

〈游2〉

〈游3〉

〈游4〉

〈游5〉

〈游6〉

〈游7〉

〈游8〉

〈游9〉

〈游10〉

〈游2〉

〈游3〉

〈游4〉

〈游5〉

〈游6〉

〈游7〉

〈游8〉

〈游9〉

〈游10〉

序/導讀

◎

《拾像圖》──回敬照像的藝術

大眾在手機上自由添減拍照結果,「攝影紀錄」的認知不再。無阻力的接納,拍照就是一種簡速取得擬真圖象的工具。

《拾像圖》的創作,有感成像工具、影像內容、圖像美學隨著科技快速的轉變,從圖象學的觀點,視覺藝術的通則:造形,作者對光影的認知;內容,知識文化的堆疊。旁引抽象繪畫的視覺韻律,降低照像的社會符號,淡化影像故事的人物、事件、場景,聲音語態、氛圍味道的聯想等美學操作方式。 試著以攝影家的角度深思:靜態影像的框、時間、焦點以及平面性美學。

《拾像圖》的大作品由多張小的影像並置而成。影像是攝影家在現實世界直接的截取,然後是透過軟體後置的編輯,簡化了環境資訊,突顯自身視覺的特徵,呈現「影像式」極簡圖象的點、線、面、色、形,透視與空間的視覺語彙。

十張大作品的《拾像圖》嘗試比自己以往「更抽象」的視角,回應數位與AI影像生成。作品中對象,艷彩寫實。內容結構複,不紀實。大照片的小單元,常刻意簡化對象的環境,突顯視覺特徵。也因此,密密麻麻的視覺訊息產生某種程度的閱讀「障礙」, 論述了現實世界中不尋常的真實。

照像結果似影不具像的「抽像圖」,掩不住攝影家對抽象藝術的敬意。

《拾像圖》──回敬照像的藝術

大眾在手機上自由添減拍照結果,「攝影紀錄」的認知不再。無阻力的接納,拍照就是一種簡速取得擬真圖象的工具。

《拾像圖》的創作,有感成像工具、影像內容、圖像美學隨著科技快速的轉變,從圖象學的觀點,視覺藝術的通則:造形,作者對光影的認知;內容,知識文化的堆疊。旁引抽象繪畫的視覺韻律,降低照像的社會符號,淡化影像故事的人物、事件、場景,聲音語態、氛圍味道的聯想等美學操作方式。 試著以攝影家的角度深思:靜態影像的框、時間、焦點以及平面性美學。

《拾像圖》的大作品由多張小的影像並置而成。影像是攝影家在現實世界直接的截取,然後是透過軟體後置的編輯,簡化了環境資訊,突顯自身視覺的特徵,呈現「影像式」極簡圖象的點、線、面、色、形,透視與空間的視覺語彙。

十張大作品的《拾像圖》嘗試比自己以往「更抽象」的視角,回應數位與AI影像生成。作品中對象,艷彩寫實。內容結構複,不紀實。大照片的小單元,常刻意簡化對象的環境,突顯視覺特徵。也因此,密密麻麻的視覺訊息產生某種程度的閱讀「障礙」, 論述了現實世界中不尋常的真實。

照像結果似影不具像的「抽像圖」,掩不住攝影家對抽象藝術的敬意。

試閱

◎宗教般的創作迷藥

星巴克的座椅上,靠窗的女士對一旁的男人說:藝術來自生活。心想,她一定淡化或遺漏了什麼?如果生活中的大小事都可以是藝術,那麼作品、創作者就不會是專業了。我是否過度嚴肅的把「藝術好玩」的面向排除在外?或許是吧!

拿相機創作近四十年居然還是想不通:以美術知識為本的影像藝術創作「美術攝影」,不斷質疑影像的「此曾在」是宿命?有必要全力抗拒影像真實再現的觀點嗎?拿著相機拍照是否暴露了拍攝者不善於繪畫的事實?集結眾多的作品,能否顯露出拍攝者的人格特質?

⋯⋯

⋯⋯

即使祈禱年齡跟創作沒有反向關係,倒是很清楚,作品得殘酷的面對創造力有形的考驗。大大小小的質疑,解釋了自己分秒都想要去做點什麼,無端的焦慮。

◎觀景窗後「以小觀大」的哲思

數位生活看似無遠弗屆,網路空間——忙碌、數位時間——焦慮,排隊的長龍,耳朵無法避開他人的八卦。

拍照,類比機身小小的觀景窗,雙眼篩選了當下的景物,數位的即時螢幕稍大一點,框限了現況的視野。照像的身體多了點聚焦,以小觀大的生活體驗,即使無法顯現深邃的人格特質,但多少表露了拍攝者和對象的細緻情緒反應。

拍照成像的擬真,往往加深了心智對現實「假貌」的探究,以及影像文化的悖論。攝影家拍照敘事常見的方法:(一)先看到整個(大的)世界,再從中找出個別較小的對象 ;(二)直接看到小對象,再由它擴展出去更大的世界。無論何種方法,過程中經常都修正了自己對世界的認知。

攝影人常說,攝影能力是影像的論述能力,只可惜並不是各個都能拍、說、寫。

◎減少本質以外的影像言說

有些攝影家藉由繁複的機械操作,來放慢自己直覺的反應,意圖延長對影像藝術的深思。但願如此的用心,不讓機具變成思緒的牽絆。反思,操作簡易的數位攝影對創作有害嗎?

拍攝者面對景物無意識的東拍拍西拍拍,看似嚴肅創作前的暖身,實為遮掩當下精神的焦慮。雖說邊做、邊想、邊修正,可以暫時不讓創作的困境陷在起跑點,但早晚總得在適當的時候,看清楚議題的本質,有計畫的加以表述。心想,按下快門前如果先花一點時間靜思對象的本質,不也是減少事後得花更多時間的再篩選?

語言學家說,人的耳朵必須先能聽出聲音的不同,嘴巴才能跟著發出相類似的聲音,官能跨領域的合作有其先後的次序。可見,「美術攝影家」追求內容豐富,遠離隔靴搔癢、無病呻吟的同時;還得謹記,花俏偽跨領域的美術形式淪為畫蛇添足。

星巴克的座椅上,靠窗的女士對一旁的男人說:藝術來自生活。心想,她一定淡化或遺漏了什麼?如果生活中的大小事都可以是藝術,那麼作品、創作者就不會是專業了。我是否過度嚴肅的把「藝術好玩」的面向排除在外?或許是吧!

拿相機創作近四十年居然還是想不通:以美術知識為本的影像藝術創作「美術攝影」,不斷質疑影像的「此曾在」是宿命?有必要全力抗拒影像真實再現的觀點嗎?拿著相機拍照是否暴露了拍攝者不善於繪畫的事實?集結眾多的作品,能否顯露出拍攝者的人格特質?

⋯⋯

⋯⋯

即使祈禱年齡跟創作沒有反向關係,倒是很清楚,作品得殘酷的面對創造力有形的考驗。大大小小的質疑,解釋了自己分秒都想要去做點什麼,無端的焦慮。

◎觀景窗後「以小觀大」的哲思

數位生活看似無遠弗屆,網路空間——忙碌、數位時間——焦慮,排隊的長龍,耳朵無法避開他人的八卦。

拍照,類比機身小小的觀景窗,雙眼篩選了當下的景物,數位的即時螢幕稍大一點,框限了現況的視野。照像的身體多了點聚焦,以小觀大的生活體驗,即使無法顯現深邃的人格特質,但多少表露了拍攝者和對象的細緻情緒反應。

拍照成像的擬真,往往加深了心智對現實「假貌」的探究,以及影像文化的悖論。攝影家拍照敘事常見的方法:(一)先看到整個(大的)世界,再從中找出個別較小的對象 ;(二)直接看到小對象,再由它擴展出去更大的世界。無論何種方法,過程中經常都修正了自己對世界的認知。

攝影人常說,攝影能力是影像的論述能力,只可惜並不是各個都能拍、說、寫。

◎減少本質以外的影像言說

有些攝影家藉由繁複的機械操作,來放慢自己直覺的反應,意圖延長對影像藝術的深思。但願如此的用心,不讓機具變成思緒的牽絆。反思,操作簡易的數位攝影對創作有害嗎?

拍攝者面對景物無意識的東拍拍西拍拍,看似嚴肅創作前的暖身,實為遮掩當下精神的焦慮。雖說邊做、邊想、邊修正,可以暫時不讓創作的困境陷在起跑點,但早晚總得在適當的時候,看清楚議題的本質,有計畫的加以表述。心想,按下快門前如果先花一點時間靜思對象的本質,不也是減少事後得花更多時間的再篩選?

語言學家說,人的耳朵必須先能聽出聲音的不同,嘴巴才能跟著發出相類似的聲音,官能跨領域的合作有其先後的次序。可見,「美術攝影家」追求內容豐富,遠離隔靴搔癢、無病呻吟的同時;還得謹記,花俏偽跨領域的美術形式淪為畫蛇添足。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價