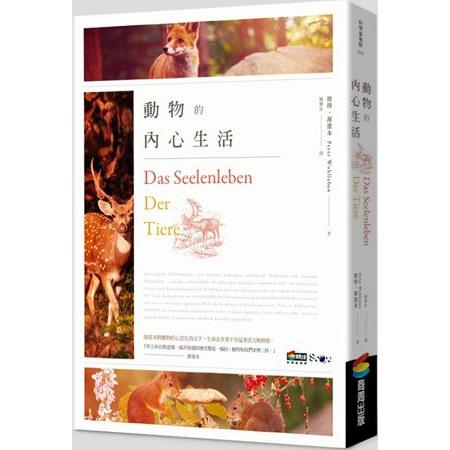

【電子書】動物的內心生活

「世界上所有對悲傷、痛苦和愛的感受都是一樣的,動物和我們並無二致。」─渥雷本活動訊息

內容簡介

渥雷本將動物的心思化為文字,生命在其筆下洋溢著活力與熱情。

「世界上所有對悲傷、痛苦和愛的感受都是一樣的,動物和我們並無二致。」─渥雷本

你知道公雞會對母雞撒謊,只為一親芳澤嗎?

你知道小馬遭到喝斥以後,在老馬面前會覺得丟臉嗎?

你知道羊媽媽為了讓小羊獨立,會故意把奶變苦嗎?

這些情感和行為是真實的嗎?還是這一切不過是動物愛好者的情感投射?國際暢銷作家渥雷本融合自身的實際經驗和最新的科學研究,用可愛睿智的筆觸描繪出森林與田野間時時上演的驚奇橋段,帶領我們細細傾聽動物的內心世界,感受牠們和人類一樣,懂得愛、有七情六欲,更懂得享受生活。

若你曾為吉米.哈利的《大地之歌》悸動不已,讚嘆萬物有情的無盡奧妙,就更不能錯過繼《樹的祕密生命》之後,渥雷本和動物們譜出的這段生命之歌。

感動全世界的生命之歌,渥雷本繼《樹的祕密生命》之後又一動人力作

全球 20 國語言授權,單月在德銷售突破 100,000 冊

德國《明鏡週刊》銷售冠軍、空降各國亞馬遜排行榜

目錄

專文推薦

不斷試圖走進他者的內心/吳明益

像納美人般與動物心意相通/李偉文

理解動物,善待彼此/阿潑

用臺灣的龍貓森林讓野生動植物能夠平安回家/張東君

探索動物的內心生活,尊重動物該有的空間,就能開創人與自然共存的契機!/蘇秀慧

人獸之差,幾稀矣?/鄭國威

前言

鞠躬盡瘁的母愛

對動物來說,母愛可以透過習得產生嗎?抑或只是一種本能反應?

本能——低等的感受?

即使動物真的只具有潛意識激發的母性本能,這份舐犢之情同樣美好且強烈。

跨越物種的愛

動物真的能夠愛我們嗎?還是這不過是我們的一廂情願?

腦袋瓜裡的那道光

那些我們以為愚蠢又遲鈍的生命,身上可能隱藏著多少未知的能力與感受力?

你這隻笨豬!

如果大家都清楚自己盤子裡裝的是怎樣的一種生物,只怕許多人都要胃口盡失。

感激之情

動物究竟有沒有「認知」到,「是誰」或者「是什麼」促成了讓自己高興的事?

詐騙集團

這些動人的小伎倆,讓我們得以一窺豐富又多樣的動物內心世界。

捉住那隻賊!

只有當相對應的社會行為不利於自己的同類時,偷竊的罪行才算成立。

拿出勇氣

每一隻動物會發展出不同的性格,取決於牠自己獨特的基因與生活體驗。

非黑即白

我並不相信,每種生物在生態系統中都應該具備某種特別的「任務」。

溫暖的蜜蜂,冷血的小鹿

不論是恆溫或變溫動物,牠們鐵定都能感受到溫度變換,只是這份感受可能和人類不太一樣。

群體智慧

牠們的心裡自有一幅周遭環境的內在地圖,根本不需要藉助群體智慧。

別有用心

如果動物會思考,那麼牠們能否規畫自己的未來?

基礎數學能力

如果連植物都懂得算術,那麼動物具備計算能力應該也不足為奇。

就是愛玩

人類懂休閒、會享受,難道這就是使我們與動物有所區隔的核心能力嗎?

欲望

如果生物「必須」交配,為什麼不能讓它就和呼吸一樣不自覺地進行?

至死不渝

我們可以用「婚姻」來稱呼動物之間的伴侶關係嗎?

請問尊姓大名

如果動物擁有「自我意識」,那麼牠能不能記得彼此的名字?

悼念之情

動物不僅能夠表示哀悼,這甚至是牠們必經的路程,唯有如此才能完成真正的告別。

羞愧與懊悔

既然共同生活在一個社會群體中,一切就必須依照公平正義進行,做錯事當然也會感到羞愧。

同理心

只有能夠對同類設身處地,群居生活的社會連結才有辦法運作。

利他主義

無私之所以難能可貴,在於其出於自願。

教養

動物的學校會不會比我們人類的來得有趣?

如何放手讓你走

最慢一歲之後,就必須讓位給新生的成員,但動物媽媽要如何疏離自己的孩子?

野性難移

每一種變成人類寵物的動物,都曾經歷過一段漫長的配種過程,絕非偶然。

山鷸雜碎

好不好吃向來見仁見智,動物的口味當然也和人類習慣吃的東西很不一樣。

海濱有逐臭之夫

讓我們作嘔生厭的東西,說不定只是這個時代的一種文化現象。

舒適度

除非有人從中做梗,那些關於舒適的知識,動物會一代又一代地傳承下去。

壞天氣

以天為蓋地為廬的野生動物要如何對抗不良天候?

痛苦

咬緊牙關、食欲全失、無精打采……這和人類痛苦時的反應是不是很像?

恐懼感

動物不僅也會感到恐懼,也能夠有意識地處理威脅,並從中發展出長期的因應策略。

上流社會

社會中的每個成員都必須竭盡所能地捍衛自己的地位。

善與惡

攻擊、打鬥、戰爭……這樣的「惡」究竟是出自本能還是自由意志?

當小沙人來了

動物也會做夢嗎?牠們的身體反應確實是這麼顯示,然而牠們的腦袋中閃過的是那一幅畫面?

動物預言

第六感是在野外求生的必要工具,而人類早已在自己文明打造出的環境中掩埋了這種能力。

年華老去

動物會知道自己死期將近嗎?牠們也和人類一樣害怕衰老和死亡嗎?

陌生的世界

每種動物都以截然不同的方式來觀看與感覺這個世界,這讓我們周遭如同存在著無數個世界……

人造生存空間

城市是新生的群落生境,得經歷長時間的劇烈變化,才能夠達到生態平衡的狀態。

為你犧牲奉獻

人與動物之間,確實存在著美好的搭檔關係,一種讓旁觀者也能會心一笑的關係。

想要告訴你的是……

如果人類確實是這個星球上智力最高的物種,為什麼無法學會動物的語言?

靈魂所在

我並不相信死後的世界,但我樂於認定所有的生物都擁有靈魂。

後記:退回一步

謝辭

注釋

專有名詞對照表

序/導讀

推薦序

不斷試圖走進他者的內心

吳明益

我這一生中,第一次讓我想成為「他」的人,叫做傑洛德‧杜瑞爾(Gerald Durrell)。這個出生於印度,十歲時移居希臘科孚島(Corfu)的孩子,一生沒有受過多長的正式教育。但他在科孚島開始擁有一個獨立的房間,那裡頭裝滿了他的科學儀器、書籍,以及他自己採集或者買來以及別人送的動物,野地就是他的教室。長大後的杜瑞爾在動物園打工過、成為動物採集人,然後因緣際會在英國的澤西島開了一座動物園,獻身於保育事業。

杜瑞爾一生寫了三十幾本書,許多主題是關於那些他相遇過的動物,最知名的莫過於「希臘狂想曲」的系列。(分別是一九五六年的《我的家人與其他動物》〔My Family and Other Animals〕、一九六九年的《鳥、野獸與親戚》〔Birds, Beasts, and Relatives〕,以及一九七八年的《眾神的花園》〔The Garden of the Gods〕)。

讓我羨慕的是,許多的動物似乎都和杜瑞爾有著很特別的情感交流。比方說他提過一隻他從「甲蟲人」(一個販賣動物給孩子的人)手上買到的鴿子雛鳥,由於毛都未長齊,他把牠取名為「夸西莫多」(《鐘樓怪人》裡的主角)。杜瑞爾寫道:「由於牠未接受正規教育,又無父無母,夸西莫多不解『鴿』事,堅信自己不是鳥,因此拒飛,去任何地方都用走的。……我們做什麼,牠都想參加,甚至企圖跟我們出去散步。……夸西莫多堅持睡在房裡,再怎麼哄、怎麼罵,也沒辦法勸牠進駐我為牠搭建好的鴿房。」最有意思的,這隻鴿子還會跳兩種舞步,一種是華爾茲,一種是進行曲。

「夸西莫多」為什麼會有這些行為?或許跟動物行為學家勞倫茲(Konrad Zacharias Lorenz)發現的「銘刻」(imprinting)有關。部分動物會在一段由基因決定的短時期裡,接受環境刺激並且長久地植入個體的行為中,看起來就好像是先天的習性一樣。夸西莫多因為被人類「領養」了,因而出現了特定的行為模式。

勞倫茲常被稱為是「動物行為學」(ethology)的先驅者之一,但在勞倫茲的時代,他的部分研究也被稱為「動物心理學」(Animal Psychology),也就是本能理論。

在閱讀彼得‧渥雷本(Peter Wohllebwn)的《動物的內心生活》(Das Seelenleben der Tiere)時,我一直想起杜瑞爾那幾本似乎「洞曉動物內心」的書,以及勞倫茲與他的後繼者,試圖從覓食與餵養、防禦與爭鬥、求偶與繁殖、社會活動與溝通,從遺傳學、生理學、演化和與適應生存的個體行為去進行研究的各種議題。時至今日,許多議題有了暫時性的結論,另一些則尚存在著歧異的科學判斷,只是,該怎麼形容這類研究的最終目的呢?科學家會有科學家的說法,但請恕我用文學性的語言去形容它:這很像是去探索一個陌生他者的內心──牠們的心靈與精神。

彼得‧渥雷本在他的暢銷書《沒有看守人的森林》(Wald ohne Hüter)與《樹的祕密生命》(Das geheime Leben der Bäume)裡,就充分顯露出他是一位信仰「萬物有靈」的作者。但這並不是意味著他支持傳統的「泛靈論」,只是在相信科學的同時,他也相信動物「也有愛、也有同情心、也懂得享受生活」,並且希望用科學研究與自己的觀察從「相信」變成「證明」。

與《樹的祕密生命》相同,這本書由四十一篇文章串連起來,但卻不是鬆散的,而是前後有呼應、關聯,並且潛藏著屬於彼得‧渥雷本邏輯推理的過程。他舉的例子包括了昆蟲、鳥類與哺乳動物,而這些他蒐集來或觀察到的例證,都是為了用一種眾人都能讀懂的行文方式,去說明「動物具有和人類相似的精神世界」。

動物是否也具有母愛?是否會撒謊?是否具有類似人類語言的溝通能力?這些問題的一個層次,正是動物行為學研究的重要議題,而渥雷本也常引用相關研究來說明。比方說關於「動物是否會欺騙」,他提到公燕子回到巢穴見不到母鳥時,會突然發出特殊的警戒鳴叫,讓母鳥會誤以為路上有危險,便抄捷徑回巢。這由公鳥製造出來的假警報,科學家認為目的是想要阻止母鳥趁牠不在時有不忠的機會。而這種疑慮通常在母鳥下了蛋之後就會消失。

而晚秋的松鴉則會窺探同類如何藏下自己珍愛的糧食,並且竊取那些勤奮屯糧者的食物。研究者依照松鴉的這個習性,在鳥園裡鋪設了不同土壤的地面,有些是細砂,有些則是礫石。相對於在細砂裡挖掘幾乎不會發出聲音,小卵石卻會洩露行蹤。結果當競爭對手在松鴉雖然看不到但聽得到的範圍裡時,牠會選擇把食物藏在比較不會發出聲音的砂土裡。「反過來說,小偷的行動也會同樣因此變得更輕手輕腳一點:相較於平常見到同類時總是七嘴八舌、聒噪不已,松鴉在窺視他人藏食物的過程中會明顯地變得謹慎輕聲──毫無疑問,這是為了不讓自己的存在曝光。」

重要的是,彼得‧渥雷本用了「這潛在的賊對於自己的行動顯然是深謀遠慮的」來詮釋。他的詮釋,意味著「動物具有和人類相似的精神世界?」這個提問,還涉及另一個問題:那就是這些人類創造出來的詞(諸如靈魂、說謊、語言……)該怎麼定義?畢竟,當我們嚴格化「欺騙」的定義時,或許公燕子的鳴叫就會被排除(欺騙需不需要學習過程?)但我們寬鬆化時,又變得很難區別(或遺漏了)類似行為裡的差異性。像是渥雷本認為很多動物會「算數」這件事,恐怕就沒有多少科學家會接受。

渥雷本自己也知道這類推衍的危險性,因此在他風趣的行文裡也常為自己踩煞車,說「直到最後我們還是永遠無法得知,動物在感受恐懼、悲傷、喜悅或快樂這些情緒時,是不是與我們人類一樣。」但他認為自己「非常可能是對的」,唯一讓他有保留論點的是動物可能沒辦法像人類一樣「思考」,但應該具備多數人類具備的感性(直覺)能力。

有意思的是,「思考」正是這本書帶給我最大的閱讀樂趣。渥雷本這本奇趣橫生、博學又充滿心意的書,不只是告訴了我資訊,還告訴了我這位森林看守人、保育騎士如何「看待自己」,以及「不斷想走進他者內心」的意圖。

因此,這本書還自我辯證了他對動物倫理的一些態度。比方說當他從辦公室看到窗外樹上喜鵲攻擊椋鳥雛鳥時,忍不住出手相救,而後又反思:「我在喜鵲的眼中一定就是個惡棍。」因為自己很可能阻止的是喜鵲雛鳥的一餐飯。而他在辯證動物世界的「善與惡」、「靈魂的定義」時,也可以看出渥雷本並非一個濫情主義者,更不是純粹的「超驗論者」。森林看守人的生活,讓他真正體悟到了自然之道,和動物的深度相處,又使他不甘於全然地接受科學性的詮釋。這使我情不自禁,也想成為渥雷本這樣的人了。

畢竟,這個科學至上主義的時代,有些人總是忘了,人類是如此情感豐富,並且依靠此建立各種文明的生物。而影響人類的判斷,除了科學之外,也還有直觀的感受。這讓我想起二○一六年的一起悲傷的新聞。

一名四歲男童在美國辛辛那提一家動物園,意外掉落西部低地大猩猩圍欄的壕溝。一頭名為哈拉姆比(Harambe)的雄大猩猩發現了,牠將男孩拉到一邊,控制了他的行動。事件的結束是遊客的尖叫聲似乎讓哈拉姆比感到不安,因此工作人員射殺了牠。

獻身保育的黑猩猩研究者珍‧古德(Dame Jane Goodall)後來發表了評論,她提到更早(1996)在伊利諾州發生的類似事件,當時一名三歲男童墜入大猩猩生活區,並且昏迷。而母猩猩趕了過去,用右臂抱起男孩,把他送到十八公尺外一處管理員可以搆得到的地方。

事實上,再十年以前(1986),我文章一開始所提到杜瑞爾開設的澤西動物園,也曾經發生過類似的事件。當時也有一個小孩掉到銀背大猩猩的柵欄裡。正當他的父母、遊客與趕來處理的管理人員都以為大猩猩會殺死這個小孩時,這頭雄性大猩猩卻阻擋好奇的母猩猩與小猩猩接近,溫柔察看小孩是否受傷,最後小孩毫髮無傷地被救出。這個事件獲得 BBC 的報導,當時的人們因為這個事件,而改變了對大猩猩的印象。因為多數人總只以為大猩猩是一種強壯,面貌凶惡的生物。(事實上牠是素食動物。)

辛辛那提動物園事件事後公布的錄影,專家從猩猩的肢體動作判斷,牠似乎沒有傷害男孩的意圖。但這也很難歸咎動物園的處置錯誤,畢竟,人真的能看透大猩猩的內心嗎?或只是自以為看透牠們的內心呢?

我在閱讀《動物的內心世界》時,不斷有這樣的問句反覆出現。彼得‧渥雷本一面以科學知識、自身經驗告訴我們,是的,可以,我們可以藉由科學研究、長期的觀察、以直接或間接證據來說明動物之「心」。但真正的動物專家會只承認,人不過是經由行為與解剖,去判斷動物的反應、意圖與判斷。

但我想這裡頭或許有一個深層,也值得這個世紀的我們思考的問題,那就是:人「願不願意」嘗試傾聽動物的內心?珍‧古德在評論辛辛那提大猩猩事件時,提出一個千鈞之重的問句,她說:當雄猩猩被射殺時,同一欄圈裡的兩

詳細資料

詳細資料

-

- 語言

- 中文繁體

- 裝訂

-

- ISBN

- 9789864771820

- 分級

- 普通級

-

- 頁數

- 336

- 商品規格

- 21*14.8

-

- 出版地

- 台灣

- 適讀年齡

- 全齡適讀

-

- 注音

- 級別

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價