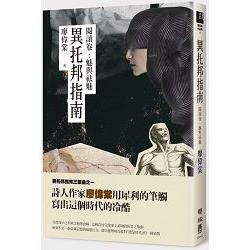

內容簡介

不存在的烏托邦,成就了異邦托的真實存在空間。

因為異托邦,我們批判、重構我們的生活空間,

重新定義它,魅與祛魅,的異托邦。

自從法國哲學家傅柯定義了一個「異托邦」時空來形容當下複雜現實中間那些奇異的縫隙,後來的寫作者和讀者就有了交叉曲徑叢生的迷宮可以遊走。

作為一個迷宮愛好者,詩人作家廖偉棠撰寫的這本指南並非是給予文青的地圖,毋寧說他希望和大家一起在紛繁的文本世界迷路,因為迷路也是一種快樂,這是21世紀文藝的追求。

《異托邦指南/閱讀卷》分為三個部分,第一部分的主題是抗爭,現代人如何由抗爭中獲取自我的獨立,如何從現實的介入裡獲得超越現實的可能,從卡繆到村上春樹都在提供切身意見。第二部分關於詩和詩人,它們為石板一塊的生活提供了最大的想像力,成為精神世界的蟲洞,作者本身也是詩人,現身說法,更有靈光碰擦的妙悟。第三部分關於廣義的華文文學,既有話題之作的獨辟蹊徑破解,也有文學史的逃逸者的重新發現,尤其香港文學的部份更為台灣讀者開闢一個秘密花園的門窗。

穿過文本的異托邦,我們最終尋找的是思想的解放。

目錄

序

來自威斯卡河畔的泥濘岸邊──饑餓一代的反省

第一輯

反抗,為革命祛魅

「未知生,焉知死」──卡繆的初心與變奏

像一塊滾石?──評 Bob Dylan 回憶錄

美國夢志異

請劉小楓重讀海德格爾

從明月構想到碧山共同體

抗爭何為──墨西哥革命之詩

為了迷失的偵查

十五年來,我的勒克萊齊奧

村上春樹的鎮魂曲──評《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》

百年孤獨,誰的孤獨、孤立、孤絕或孤寂?

在「佔領時期」讀莫迪亞諾

為父輩入殮的時代,我們繼承了什麼?

與青山萬物一起修行──加里‧斯奈德的《禪定荒野》

第二輯

走向沒有人的歷史:耶胡達.阿米亥

死亡賦格,或公眾對詩歌的集體誤讀

把詩歌還給政治

沉默的重量──談托馬斯‧特朗斯特羅姆

未來世界備忘錄──再談托馬斯‧特朗斯特羅姆

極權時代,詩人何為──評《曼德施塔姆夫人回憶錄》

斯大林時代,詩的反抗

砌石、狩獵、犁田與寫作

一路退回「無」

詩歌作為鑰匙:阿多尼斯

一把隱藏的音叉,特朗斯特羅姆

假如他只是個詩人,沒有歌唱

注視地火,重讀《野草》

一個少年虛構的詩人──談木心的詩

佯狂的醉者:論蔡炎培

狷狂者的誕生:論陳滅

自在者無敵:一種弱詩歌的強大

第三輯

盛世者,詩人何為?──評張大春《大唐李白‧少年游》

將進酒,覺有情──李白的天下意

在魯迅與三島由紀夫之間──張承志的日本糾結

這些無限空間的永恆沉默──評劉慈欣《三體III死神永生》

蝙蝠與鳥兒──余華《第七天》的文學與現實之困

《炸裂志》:炸裂與躍進掩飾不了的困頓

另一個新疆的神秘聲音

立春精神

江澤民時代的「人間喜劇」──康赫的小說《人類學》

《人類學》:失去的好地獄

自由在路途上發生──讀黃碧雲《媚行者》

天真之重 ──在二○一○年再讀《我城》

從拜物者的烏托邦走向可能世界──讀董啟章《天工開物‧栩栩如真》

文學與行動的學習年代

美德:近未來的靈薄獄劇場

虛齒旁記

人皆裸命

一代風流的賦別曲──評陳智德《地文誌》

南音時代的烈佬

序/導讀

序

來自威斯卡河畔的泥濘岸邊──饑餓一代的反省

生於上個世紀七○年代的大陸,後來在自己曾經臆想為「正朔所在」的台灣,被按照「正朔」的編年列入六年級作家,我一直對這個「歸隊」如有榮焉。不過後來慢慢發現,自己似乎更接近台灣的五年級作家、或者香港的六○年代作家(生於四○年代末),有著相似的胃口,或者說:同等的饑餓。

其實是每次搬家收拾書籍和音像藏品的時候,它們提醒我的,這種饑餓,既值得驕傲,也帶有病態。在八○年代末開始醒覺的一個大陸沿海地區文青,面對的荒涼狂亂,並非像台灣解嚴後的那個快速變得正常健康的豐盛文化社會,而更像解嚴前十多年多少帶著地下、野生狀態的文化泥石流。我的高中時代,就像上一輩的大學時代,是饑不擇食的。

在我書櫃的壓艙物中,有大量八、九○年代大陸出版的哲學、美學原著翻譯及普及讀物,從尼采、海德格到伽達默爾、德希達,從索緒爾、施特勞斯到羅蘭巴特,它們滋養了二十歲前後的我,當時我按照哲學史列出的書單,生吞活剝地啃下這些經典。然後這些名字又再度於一批六七○年代台灣出版的像志文、水牛出版社的文庫本上出現,印刷質量和裝幀同樣的簡陋,因為我一九九七年移居香港後,饑餓症二度爆發,在舊書店裡重又蒐羅了一遍這些耀眼的名字。

這種饑餓症,一直延續到近兩年,每次我去台北還會復發,買回來很多早已是台灣同代人的父輩架上讀物的舊書。其實我早已不缺乏精神食糧,這種行為如果不是一個彙集記憶的病態行為,就只能理解為我對「啟蒙時代」的一種致敬。中國大陸經歷過兩次(最終夭折的)啟蒙時代,所謂的「五四時代」和短促的八○年代,我有幸以少年之姿遇見後一次,懵懵懂懂地打開自己,放肆吸收,所以對那個時代的致敬也是對自己的少年初心的一次顧影自憐。

應該以批判眼光視之的是,年輕時我們對思想界革命者的崇拜,本質上和同齡人對娛樂明星的崇拜是很像的。思想的饑餓毋寧是一種審美上的饑餓,因為相對於教科書和大眾媒體上面那些死板的面孔,這些異端大師們酷斃了,別開生面的思想加上傳奇性的生平,滿足著一個生於共產幻象時代末端的少年的「犧牲」情結。信仰共產主義和信仰宗教的人,自然有一大批他們組織安排的聖徒可供膜拜學習,而我等流離於黑暗水域的諾斯替異教徒,從自己尋找來的英雄上得到更大的快感。

所幸這種帶著審美快感的朝聖式閱讀,還是給我留下了很多不止於快感的東西,否則今天也無法反省──我後來認識了不少在這種幻象中不能出來的父兄一輩和同齡人,他們擅於誇誇其談終極問題,而對眼前的美醜或悲喜視而不見。思想巨人們的財產,有幸得到另一種資源的修正,那就是文學,比如說作為作家的那個齊克果在修正著哲學家齊克果,詩人尼采修正著思想家尼采,海德格爾喜歡的荷爾德林、里爾克和特拉克爾、策蘭,同樣引導我去修正那個龐大、高聳、偶爾蹈空的神秘主義者海德格爾。

在文學修正之後,我留下了十五歲所遭遇的叔本華的虛無和尼采的決絕,十七歲從海德格爾處習到的向思之深淵、語言之瀚海溯源的毅力,是這些加持著我去面對如今從青年步入中年所遭遇的種種矛盾與不堪的現實。我習慣了那個少年的幽靈隨身與我碎碎念,常常提醒我抽離身處的漩渦,以初心行事,原來不難。

二十歲前後我給自己留下佐證那個饕餮精神盛宴的,是十多本日記本,所謂的日記其實只有兩項內容:閱讀筆記和畫夢錄。大概二十六歲我停止了寫日記,前幾年我從防潮箱裡找到它們,重讀之時寫下了這麼一首詩:

讀舊日記

嘿,這位長髮過肩的搖滾青年

你以為你體驗過黑暗

我今天向同一雙手嵌進更多的石頭

嘿,這位目光灼灼的哲學青年

你以為你嘗試過饑餓

我今天向同一個胃埋進更多的松露

你曾經在炎夏清晨走過異鄉的堤灣

不回頭,好吧,那些屍骸我來收拾

把腐爛了的旗幟也給我,還有鐵心

你的背囊難道不應該更輕嗎?

你的坐騎難道不應該是消失的外星信號?

你的吉他難道不是捅向我的光劍?

你的陰莖難道還在寫詩嗎?

你裸體行於珠絡之市,已經一萬個晝夜

通讀衰老經的人在拿你的傷勢圖來紋身

我今天向同一尾青魚撕碎同一朵雲

我瞧見你擁有這些金色的霧

我嫉妒你,並未夢見我也擁有同樣的霧

依舊濕淋淋,在威斯卡河畔的泥濘岸邊。

「威斯卡河畔的泥濘岸邊」是另一個屬於那個時代的接頭暗號,那是超脫搖滾樂隊Nirvana的主唱Kurt Cobain在一九九四年自殺之後,樂隊出版的最後一張現場專輯的名字(From the Muddy Banks of the Wishkah),這個名字擊中我,因為它就和我們一代的青春一樣草莽、糾結、荒涼。Kurt Cobain的自殺相信是六年級同齡音樂人記憶中一件大事,就像海子在一九八九年自殺一樣,他們客觀上成為了我們成人禮的一件代祭品,從此以後,我們的前路不再存在兄長式的人物,我們開始成為兄長,在泥濘河岸上為饑腸轆轆的弟妹們尋找新的食糧。

另一個充溢於我心的饑餓是良心的饑餓,一九八九年的鎮壓,除了是一代人的精英被瘋狂摧毀,也是迫使精神變得怯懦、犬儒、蒼白的一次浩劫,我年少狂狷,不能接受犬儒,更不能接受鄧政府此後為了安撫民心而拋出的資本主義狗糧,因為後者把大陸的貧富懸殊赤裸裸地拉大到極點。作為一個年輕的「知識份子」彷彿帶有原罪:你擁有知識已經使你更靠近權力和利益,唯一自救的可能是批判與自我批判,因此只可以選擇左翼。

我從接觸新左派開始,十八歲讀馬爾庫塞,後不喜大陸的一批心繫權力的偽左派,轉向更純粹、更有想像力的無政府主義。來香港後接觸了托派,也迷上了切‧格瓦拉、拉美左翼和解放神學,最後還是回到無政府主義的自由當中 。二十一世紀初在北京生活的五年,因為從事紀實攝影工作,得以親身見識基層人民的艱難生活,之前對切‧格瓦拉那種對不公的義憤的認同更加強烈,這直接導致我回到香港後積極參與社運,不缺席每一次嘗試阻撓資本齒輪運轉的行動,因為無論是切‧格瓦拉還是孔子還是蓋瑞‧斯耐德,都教導我坐言起行是一個赤子的基本素質。

從饕餮形而上的精神食糧,到親自到人間去尋找答案,我同時感謝這兩者的餽贈,並不因為接受了後者的殘酷鍛鍊而否認前者的超越性。此刻我想起我的思想啟蒙書之一:紀德的《地糧》(又譯作《人間食糧》),它幾乎是宿命地在十六歲左右給我奠定了美學和人生觀的基礎,就是對美永存敬意、不否認「無用」的事物、同時面對光明與黑暗──保存神秘,然後敞開自身去迎受命運拋給你的所有風浪,知道它們都有其意義。後來我在卡繆的小說和散文、荷索的電影、更多人的詩裡面再次確認這一切。

從虛無始,到反抗虛無,這是一個有力的胃所應該匹配的隱喻。我曾經在多篇文章中論述我們這一代的反叛、堅忍和清醒,最後它們都匯聚到這個有力的胃周圍,準備去消化那個更頑劣的未來:中年──這就是我對自己的祝福和期許。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價