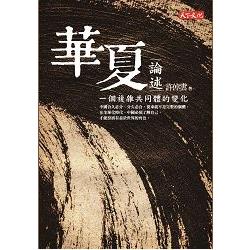

內容簡介

文化共同體將是人類文明演進的最終階段

中國世襲王朝起源於數千年前的夏代,歷經朝代更迭,夏、商、秦、漢、唐等時期都曾是中國的代名詞。但鮮為人知的是,「契丹」與「桃花石」兩個稱號在西方歷史上,也代表過中國。分分合合的中華世界,竟已說不清最初的源頭來自何處。

那麼,一個中國的歸屬感和認同感,是從何而來?

從「共同體」角度出發,許倬雲先生討論的是由不同族群組成的中國何時出現,又何時成為一個難解疑團。而政權、經濟活動、社會組成及文化發展等四項變數,維繫中國為一體而不墜的力量究竟為何?

不同族群相互融合,造就中國之廣與大。在全球化無可避免的年代,東西方的差異正在逐漸縮小,難以僅用邊界區隔。如何建構一個沒有限制的大同世界,存續發展已有千年之久的「中國模式」,將是未來各國借鏡參考的重要範例。

目錄

自序 「中國」共同體的未來與挑戰

第一章 緒論

共同體的出現,從「成核」開始

第二章 新石器時代族群的分合

不同文化體融合出新的歸屬和認同感

第三章 核心的形成:夏、商、周三代的連續發展

「中原」成為穩定的權力中心

第四章 春秋戰國時期「華夷」觀念

中國邊界不在「地理」,而在「文化界定」

第五章 天下帝國:關鍵性的秦漢時代

「文官制度」和「市場經濟」有效凝聚群體意識

第六章 秦漢時代的擴張

「軟實力」維持政治和文化整體性

第七章 天下國家模式的衰壞

南北朝時期出現族群融合高峰

第八章 隋唐的天下國家

擁有極大包容性和彈性的天下秩序

第九章 宋、遼、金和西夏的時代

華夷之辨加深漢人族群意識

第十章 金、元時代的外族征服

外族政權本質―暴力統治與二元政體

第十一章 明代:專制皇權(上)

天下國家結束,華夏文化崛起

第十二章 明代:專制皇權(下)

在全球化潮流中缺席,錯失發展機會

第十三章 滿清時代:最後一個征服王朝(上)

社會精英與文化活力日漸衰落的皇朝

第十四章 滿清時代:最後一個征服王朝(下)

盛世發展「結束於開始之時」

第十五章 後論:中國共同體的發展(上)

四個變數交互影響,共同體出現強弱盛衰

第十六章 後論:中國共同體的發展(下)

修正雙重迷失,建構人類共有與協作的根本

附錄 《華夏論述:一個複雜共從體的存在》解說――葛兆光

序/導讀

【作者序】

「中國」共同體的未來與挑戰

本書的起因,是有一位朋友提出一個問題:

「『中國人』?『漢人』?『唐人』?『華人』?或者按照外國人稱呼我們的名稱,例如,契丹(Khitan/Cathay)?支那(Sina/China)?桃花石?韃靼?究竟我是誰?」

「中國究竟是什麼?我們究竟是誰?」這個問題,不是一言兩語可以解決的。這整本書,也就不過是在嘗試如何界定「中國」。

在人類歷史上,中國這個個案確實相當特殊。歐洲有過希臘、羅馬、教廷這幾個大型共同體;中東有過伊斯蘭共同體;南亞也有過印度共同體。但是,中國這個共同體其延續之長久,而且一直有一個相當堅實的核心,在同一個地區繼長增高,其內容卻不斷改變,不斷調適。凡此,都是上述另外幾個共同體,所不能同日而語。

「中國」這個共同體不是國家,毋寧是個「天下」:沒有邊界,可是有程度不同的歸屬。「中國人」的觀念之內,也有許多差異的族群,直到今天,各省的方言,甚至各地人群的體質,都還有顯著的南北與東西之分。中國的文化內容也很複雜,不像歐洲可以用宗教信仰界定,例如基督教世界,或者像南亞、中東一樣,是某種信仰的世界。中國固然以儒家思想為主體,卻同樣有強大的佛教和道教影響,更不提還有許多地方性的信仰。相對於猶太教、基督教、伊斯蘭教體系,中國這個複雜系統沒有一神教的排他性,有多元並存的空間;相對於婆羅門∕印度教體系,這個複雜系統也沒有種姓階級的割裂社會。因為有多元並存的空間,中國體系容易接納外來新因素;也因為沒有階級割裂,容許社會流動,易於進行內在的調適。

「中國」這觀念,可能的真正維繫力量是在經濟方面。經過長期構建的市場交換網,各地的物資有無相通,也互相依賴。另一方面,中國固然長期以皇權統治,但是從秦漢時代以後,並沒有明確的貴賤階級之分。一般老百姓都是編戶齊民,統治機制中的文官,大致言之,都是憑其知識和能力進入精英階層,這些精英並不能永遠世襲。第三個因素,可能是因為中國的方言複雜,卻有一個以符號視覺做為基礎的文字系統,可以超越語言區隔,做為人與人之間的交流工具,也做為超越時間的資料媒介。

以上三個因素,可能使中國的廣土眾民可以互相溝通,誰也不能被排斥在外,「中國人」才有一個共同的歸屬感。相對於其他幾個巨大的共同體,中國人大體上居住在同一地區,只有擴張而沒有遷移。中國內部的人口流動,既使不同人群有混合的機會,更重要的是,文化的共同性經過不斷融合,在總體相上,只有逐漸地變化,而沒有截然不同。這才使「中國」觀念可以長期維持。

到了近世五百年,蒙古、滿清兩次外族征服,「中國人」之間才有因種族差異而出現的階級,可是在民國建立以後,這種階級差別也就消失了。

人類現代文明在歐美發軔並且迅速開展,引導全球普遍發生巨大變化,中東與南亞兩個複雜文化體系的幾個古代帝國,或其列國秩序,因之紛紛解體。中國體系,由於上述征服皇朝造成的系統失序,也一時失去自我調適的能量和活力,以致有近兩百年的顛簸蹣跚,不知適從。自從滿清末年維新、民國,以至今日,「中國」逐漸隨著西方模式,自我界定為「主權國家」;又因為歐洲近代國家定義具有強烈的「民族國家」特質,「中國」也不得不遷就世界潮流,界定自己為「多民族」的「主權國家」—一個自我矛盾的名稱。中國內部秩序,至少一個世紀以來,徘徊於「民主V.S.集權」、「個人自由V.S.社會福祉」等種種抉擇當中,一個世紀以來走了不少冤枉路,也犯了許多錯誤。台海兩岸的中國人,以及海外的中國人,還在不斷探索出路,各地有志之士,無不捲入這一極具挑戰性的巨大志業。

我們必須認知:中國固然在變,時間也在變。在全球化已經不可避免時,世界可能重組為人類共同歸屬的龐大複雜體系,不能永遠停留於列國體制的不絕鬥爭。如果大家要建構一個「天下模式」的世界秩序,中國曾經嘗試數千年的經驗,無論成、敗,得、失,應當都有值得參考之處。

本書是將上述中國複雜體系,考察其中政權、經濟、社會和文化觀念等四個項目,觀察四個變數共同建構、交互作用,以及不斷適應的動態趨衡。本書書名《華夏論述:一個複雜共同體的變化》,其中「共同體」之名稱,假如用英文表達,應當是Commonwealth,意指在這個共同體之內,人類不僅互相容忍,而且互相支援,共蒙福祉。今天,世界正在全球化,任何共同體都不能避免與其他共同體互動。互動之餘,將來會是如何的結果?我們無法知道。不過,至少我盼望,將來全球人類建構的世界共同體,應當也是一個在互動之中彼此支援,共謀福祉的大組織。

本書陳述,從新石器文化時代開始,結束於帝制皇朝退出歷史,這漫長的時距,不下於一萬年,乃是概括我們這一個複雜文化共同體演變的過程,一個長達萬年的變化。

本書題目,得到馮俊文先生提示。構思之時,經由遠距視聽設備,參加王德威教授組織的一項討論會,甚得德威和葛兆光教授的啟沃。附錄即是葛兆光先生的解析。葛教授宏文,提綱揭要,點鐵成金;而且,由於我在撰述時,時有理性與情感,糾纏兩難。葛教授明察,委婉指出作者的掙扎與痛苦。讀到他的解析,光寵篇幅,已屬榮幸,更因知己,衷心感佩。陳珮馨女士,電腦記錄口述,十分辛苦。對於這幾位友人,我謹致感謝之忱。

今年二度刀圭,三年療治,曼麗照顧護持,備極辛勞,夫婦同命,休戚與共,就不是「謝」字可表了。

序於匹茲堡

【推薦序】

附錄 《華夏論述:一個複雜共同體的變化》解說

什麼是「華夏」?或者,什麼是「中國」?

討論這一問題,既可以從今溯古,來論證國家合法性,也可以從古到今,以理解歷史合理性;它可以是一個政治話題,也可以是一個歷史話題;它可能惹出民族(國家)主義情感,也可能培養世界(普遍)主義理性。在涉及「國家」、「民族」和「認同」的時候,「歷史」就開始像雙刃劍,「論述」的分寸顯得相當微妙,關鍵在於史家以什麼立場、取什麼角度、用什麼方法。

「近代以來,『中國』已經成為『自我矛盾的名稱』」(自序)。「中國」是一個傳統帝國,還是一個現代國家?它的認同基礎是血緣,還是文化?它的歷史是同一共同體的連續,還是各種不同族群的融匯?為了解答「華夏∕中國」給歷史學家出的這個難題,為了梳理這個「自我矛盾的名稱」以及背後錯綜的歷史,許倬雲先生的《華夏論述》一書重新追溯上下幾千年,取不同維度對「中國」的歷史形成過程進行論證。仍就一開頭的三個疑問而言:首先,許先生強調「華夏∕中國」是一個複雜共同體,這個共同體猶如「飛鳥無影」、「輪不輾地」,不可能是定格的(第一章)。這就說明,他並不從現存中國來逆向追溯「中國」的合法性,而是從曲折變遷中回顧「中國」的形成過程,來理解其歷史合理性的。其次,在「中國」的歷史形成過程中,許先生指出,數千年血脈雜糅、族群相融、文化交錯而形成的共同體,其認同基礎不一定是國界(國界會變動),不一定是族群(族群是生物學判斷),甚至也不一定是語言或文化(語言文化也在變),這說明本書不是從政治角度證成「中國」,而是從歷史角度理解「華夏」的。第三,有關這一著作的意圖,許先生自己說,這部書是對「華夏∕中國」歷史形成的「自我審查」,他還說:「中國人能如此自我審查,對世界是有益處的」。為什麼?因為「能夠如此,鄰近的其他國家,在中國的自我審查過程中,不能責備中國,認為中國是以民族情緒威脅他們;中國也因為對自己的瞭解,不至於產生大國沙文主義,也會因此消滅四周鄰居的敵意」(第一章)。因此可以看出,這部著作也不是為了藉由歷史引出民族主義的盲目情感,而是通過歷史認識達成世界主義的理性觀念。

可是,要在篇幅不長的書中,清晰地敘述「華夏∕中國」的形成過程,表達對「華夏∕中國」認識的明確立場,並不是一件易事。「華夏∕中國」的歷史太長,線頭太多,國家形成過程曲折迂迴、族群地域的分合又重疊複沓。所以,一方面要把中國複雜的體系,如許先生所說,在政權、經濟、社會與文化四個變數中考察(自序),另一方面還要快刀斬亂麻,在治絲益棼的麻線團中,穿透歷史,下大判斷。

《華夏論述:一個複雜共同體的變化》就是許倬雲先生所寫的,一部舉重若輕、以簡馭繁的大歷史著作。

一、融匯與雜糅:從核心文化到天下帝國

許先生的大歷史著作,我一向喜歡看,比起繁複細密的學院論著來,撰寫這種大歷史著作需要更多的知識背景,更大的論述視野,和更強的領悟能力。從《萬古江河:中國歷史文化的轉折與開展》、《我者與他者:中國歷史上的內外分際》到這本《華夏論述:一個複雜共同體的變化》,我所寓目的許先生縱論中國大歷史著作,已是第三本。不過三本著作的重心似乎各有區別,如果說第一本《萬古江河》重點在討論中國的「歷史」和「文化」,第二本《我者與他者》重點在討論歷史與文化中的中外關係,那麼,第三本也就是這本《華夏論述》,重點就是在討論歷史與文化中「中國」之變動。

討論歷史與文化中「中國」之變動,本是中國文化史應當承擔的責任。在我看來,一部中國文化史固然是在敘述中國的文化(包括族群、宗教、語言、習俗、地域)如何在歷史中形成與流變(Being and Becoming),但也需要敘述這些原本散漫複雜的文化,究竟是如何逐漸匯流並形塑出一個叫做「中國」或者「華夏」的國家來。前幾年,我曾經閱讀法國學者讓—皮埃爾.里烏(Jean-Pierre Rioux)和讓—弗朗索瓦.西里內利(Jean-Franois Sirinelli)主編的《法國文化史》,深感此書對「法國如何成為法國」這一問題,有著清晰的解析。「一個群體居住的領土,一份共同回憶的遺產,一座可供共同分享的象徵和形象的寶庫,一些相似的風俗,是怎樣經由共同的教育逐漸形成一個國家的文化」,這對於認識一個國家的歷史和文化是相當重要的前提。可是,過去很多中國文化史著作卻並不太重視這一點,在人們心目中,似乎「華夏」自古如此,「中國」天經地義。幸好,近年來學術界逐漸開始意識到這一問題的重要性,所以,「華夏∕中國」本身,便從「不是問題」逐漸「成為問題」。許先生這本書中處理的,就是這個做為歷史與文化問題的「華夏∕中國」。

毫無疑問,一個由不斷分合又綿延連續的王朝構成的亞洲傳統帝國中國的文化史,與一個經由語言、風俗、宗教、民族逐漸形塑起來的歐洲近代民族國家法國的文化史,顯然大不一樣。「華夏∕中國」源遠流長,在《宅茲中國》一書中我曾說過,我不太贊成把「中國」看成是一個後世建構或「想像的」文明,更願意把它看成是一個由中心向四周擴散,經過不斷疊加與凝固而形成的一個共同體。正如許先生所說,做為一個共同體,中國與歐洲、伊斯蘭、印度等不同,「其延續之長久,而且一直有一個相當堅實的核心」,但這絕不等於說「中國」自古以來就是如此,而是「在同一地區繼長增高,其內容卻不斷地改變,不斷地調適」(自序)。我覺得這是一個重要的說法,許先生不同於用現代領土來反向追溯並書寫「中國歷史」的學者,他不強調共同的歷史淵源,也不強調同一種族與血緣,而是特別強調不同的生產方式和生活方式,如何使不同的族群與文化逐漸雜糅、融合與交錯。所以在本書開頭他就試圖說明,「中國」從上古時代起,就是由水稻、小米、牛羊多種生產與生活方式,由東北遼河紅山文化、南方良渚文化、山東大汶口文化、長江中游與漢水如石家河文化等不同類型文化共同構成(第二章)。儘管夏、商、周三代,或許是一個較強的地方文化(偃師二里頭為中心的夏、渤海地區遷徙到中原的商、原本來自陝北、晉西的周)逐漸延伸和擴展,「象徵著農業文化之崛起」,但是,歸根究柢它仍然是由此族與彼族、國人與野人逐漸混融才形成的共同體。

二、開放與包容:「中國不是一根筋到底的歷史」

承認不承認「華夏∕中國」原先並不是一國一族,其實關係甚大。始終強調「民族出於一元」、「地域向來一統」,或許正如沈松僑〈我以我血薦軒轅〉一文所說,只是近代以來建立現代國家認同之需要,卻並不一定是過去的歷史事實。東鄰韓國常說,自己民族出自與堯舜禹同時的檀君,但現代歷史學家卻指出,這些古老的始祖不過是很晚才建構的傳說,目的只是為了強調朝鮮民族「認祖歸宗」的歸屬感。日本向來自詡單一民族,誇耀大和文化「萬世一系」,即使近代從「和魂漢才」轉向「和魂洋才」,也始終捍衛大日本精神的「純粹性」。所以,加藤周一等人對於日本文化「雜種性」的論述,才好像漁陽鼙鼓,「驚破霓裳羽衣舞」,令日本學界不得不正視自己民族、宗教與文化的複雜來源、歷史變動及現實狀況。

把皇帝的新衣說破,要有一些膽量。一九二○年代顧頡剛推動「古史辯」運動,標榜「打破民族出於一元的觀念」、「打破地域向來一統的觀念」、「打破古史人化的觀念」和「打破古代為黃金世界的觀念」,可是,卻被叢漣珠、戴季陶等一批人認為「誣民惑世」,驚呼這會「動搖國本」,必欲禁其所編歷史教科書才心安。為什麼這會動搖「國本」?因為歷史總是與現實相關,「民族出於一元」意味著中華民族有共同祖先,「地域向來一統」象徵華夏疆域自古龐大,古史神話傳說人物象徵著中國一脈相承的偉大系譜,而古代是黃金時代則暗示了中國文化應當回向傳統之根。象徵雖只是象徵,卻有一種凝聚力量,對這些象徵的任何質疑,都在瓦解「華夏∕中國」認同之根基。所以,到了一九三○年代之後,面對日本侵略和國家危機,「中華民族到了最危急的時候」,傅斯年、顧頡剛等不能不轉向捍衛「中華民族是一個」的立場,甚至主張重寫歷史教材,「做成新的歷史脈絡」、「批判清末以來由於帝國主義汙染而導致的學界支離滅裂」。抗戰中的顧頡剛,不得不暫時放棄「古史辯」時期對古代中國「黃金時代」傳說的強烈質疑和對「自古以來一統帝國」想像的尖銳批判,對於「中國大一統」和「中華民族是一個」的說法,變得似乎比誰都重視。一九四○年六月,顧頡剛為新組建的邊疆服務團作團歌,就寫道,「莫分中原與邊疆,整個中華本一邦」。

不過,傅斯年、顧頡剛等有關「中國」和「中華民族」的立場變化,只是迫於形勢,值得後人同情理解,如今重建有關「華夏∕中國」論述,則可以嚴格按照歷史文獻

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價