活動訊息

內容簡介

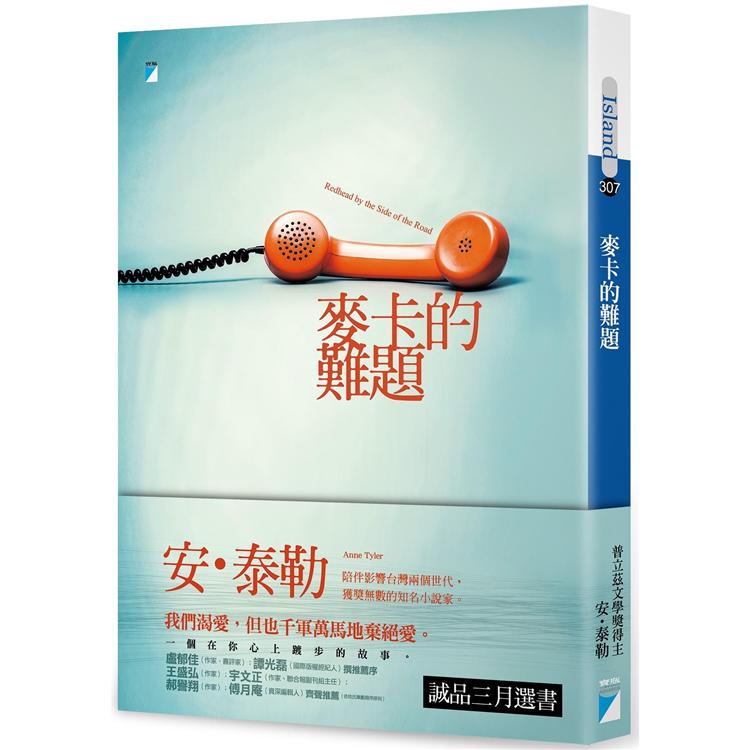

金石堂強力推薦書 !

安・泰勒:

普立茲文學獎得主、陪伴影響台灣兩個世代,獲獎無數的知名小說家。

我們渴愛,但也千軍萬馬地棄絕愛。

一個在你心上踱步的故事。

這些前女友們,每一個都會從你身上拿走一些東西……

之後,你不再會是全部完整的那個你。

再往後,就會一次比一次更少。

近似繭居者的麥卡,總把生活畫在一個框框裡。

雖有女友,但鮮少與人來往;每天作息固定,比時鐘還準時;哪怕深夜開車,他也恪守規則。

他期待生活沒有差錯,沒有失誤,不用修正。

他腦中永遠有個「你做得好!」的聲音,他的人生完美。

一直到有天,陌生大男孩出現在家門口,自稱是他兒子。

那像是麥卡原本密不透風的安全堡壘,裂開一個細縫……

安‧泰勒一向擅長精準調度那些看似不起眼、極為平凡的日常,卻又能節制地不涉入煽情的震央。她細膩以緩筆滴釀出一幅貼近我們每個人的人間群像:我們有種種難以對他人訴說的心事大海;我們的生命歷程切片,層疊著暗影與傷疤;我們渴求愛,但阻絕愛;我們付出愛,但常荒腔走板;我們希冀被愛,但又拙於接收……愛,簡單的一字,卻是艱難的一事。

當代最能溫柔洞悉世情的小說家安‧泰勒,以哀情以同理,織就了一個像漣漪般,在讀者心上踱步的故事。

★本書特色:

◎盧郁佳(作家、書評家);譚光磊(國際版權經紀人)撰推薦序

王盛弘(作家);宇文正(作家、聯合報副刊組主任);郝譽翔(作家);傅月庵(資深編輯人)齊聲推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎在感情的荒漠上,一個孤單可憐的小人迷了路。麥卡看見了他自己。可是他認不出來。這本小說則讓讀者從漫長的遺忘中歸返自己。──盧郁佳(作家、書評家)

◎這本書樸實溫暖、舉重若輕,在人心惶惶的年代為我們帶來安定的力量。文學若是某種生命的解藥,它就是當下的最佳良方。

不論你是初來乍到、還是想重溫舊夢,相信《麥卡的難題》都會是閱讀安・泰勒最好的起點。我更願意相信,下一輪文學盛世的備忘錄上,肯定會有她的名字。──譚光磊(國際版權經紀人)

◎小說中兩段動人內容節錄:

※「關於這些前女友們,麥卡想著,每一個都會從你身上拿走一些東西。當你對一段偉大的戀情說再見,開始走向下一段新戀情的時候,你會發現自己好像少了些什麼,能夠給予的也不再像前一段那麼多了。就好像你身上的某一小塊晶片忽然不見了;在新的親密關係中,你不再是全部完整的那個你了。再往後就會一次比一次更少。」

※「我希望大家能用另外一個角度來看這件事。療養院裡的那些人,他們一年只有聖誕節這一天才能看到大家,就是我們學校去唱歌的時候。他們認識的很多大人都已經不在了。他們的父母走了,朋友走了,他們的丈夫、妻子走了──幾乎全世界的親人都走了,甚至連兄弟姊妹也走了。但是他們還記得他們9歲──就跟你們現在一樣大的那個時候,但是所有記得這些事情的人都己經不在了。你們不難得那很難過嗎?知道嗎?你們是去對那一屋子傷心難過的人唱歌啊。」

序/導讀

【推薦序一】

為盲眼的我們祈禱

盧郁佳(作家、書評家)

為什麼有些男人看伴侶受苦,嘴上知道要問候,行動總是事不關己,大難來時各自飛,他做好分內工作就好,情緒勞動不關他的事;而有些女人熱心助人,越自私難搞的奧客,她越心疼不捨,卻照顧不了自己?

安.泰勒的小說《麥卡的難題》沉靜、幽默、睿智地提出了對親密難題的洞見。有人這樣為關心的人代禱:閉上眼睛,想像有盞燭火,在四野黑暗寒冷中靜靜發出微光。然後想像這個人,用這燭火的光暈來溫暖他。一點一點,將他籠罩。持續觀想,把溫暖帶給對方。安.泰勒說故事的不著痕跡,就是將主角麥卡這個人,這群孤寂的繭居者,安置在她非語言的善意當中。

她不去碰觸,因為他們不可碰觸。不去幫助,因為他們不受幫助。只有光,不可碰觸、不受幫助之處也能去到。讀完此書,在震驚、改觀中回想全局,細節連起敘述海面下的祕密冰山,我突然淚流滿面,因為領悟她未寫之處的殘忍,所以照見她無言的慈悲。當她把主角兜進她的光裡,也就把讀者兜了進去。她是在我還不知道時就為我祈禱的那個人。

●

小說帶我們踏入巴爾的摩四十三歲公寓管理員麥卡獨居的地下室,近身觀察他的起居和思路。邊緣人生活乍看平淡無奇,他不跟人往來,只有表面的招呼。進住戶家修水電裝潢,或兼職到府修電腦時,人們向他叨絮煩憂,他要不是專心工作,答非所問;就是明明看透對方當局者迷,卻只附和、不說真心話,也不談自己。

他對秩序的執迷近乎喜劇:早睡早起晨跑,作息比鬧鐘還準,痛恨干擾。星期一是拖地日,星期二把垃圾拿出去丟,星期三拆躺椅被單放洗衣機,星期四是廚房日,星期五是吸塵日。開車總覺得處於全方位的監控系統中,他打燈、減速每個動作都有神在評分糾錯,要他單方面無條件讓路給搶道者,滿足他的就是彬彬有禮服從規則,不出錯令他感覺人生完美。

這無懈可擊的完美人生,忽然綻線裂了縫。他夢見超市有個只穿尿布的嬰兒坐在走道看著他,周圍沒大人。夢醒後有個迷惘憤怒的富家子大學生卜林,自稱是他的私生子,跑來他家賴著不走。難道這是那種空降兒女的溫馨家庭喜劇嗎?「中年單身漢怕被綁住失去自由,不惜分手也要拒絕女友逼婚,繼續買醉把妹打電動看球賽happy。突然大學時的前女友把嬰兒或男童丟包扔給他就跑了,或陌生美少女上門認父,頓時人生颳颱風。他根本不懂帶小孩又怕麻煩,一路闖禍搞笑、跟小孩打枕頭仗嬉鬧重拾童年,初嘗為人父的苦樂。煎熬後苦盡甘來,親子培養了戰友般革命情感,小孩卻突然被帶走。悵然若失的他終於轉性,回頭求婚,回歸家庭」。這類電影深信既成事實能改變他。但很多男人結婚生子還是不當父親,不因有了小孩就改變。

無論類型多一廂情願鬼遮眼,安.泰勒都能乾淨俐落剖出內核「這個怕結婚的男人,是什麼樣的人呢」,點石成金。空降兒子投下變數,不是為了調教麥卡,而是讓讀者趴地望進裂縫,窺見一個截然不同的地底世界。全書沿途看似瑣碎不經意的日常閒筆,一經結尾解禁,剎那全部解體重構。細節如散落一地的骨牌,逆時倒放影片,重組為長蛇大陣,盤旋上下,壯觀有序。筆墨沒半點浪費,也全無偶然,每個龍套配角講的小故事,都在解釋麥卡為什麼繭居,讓讀者完全理解麥卡所見的自己,和他看不見的自己。驚悚畏怖,裂縫中地獄噴湧烈火、熊熊焚城。

●

麥卡覺得前女友的兒子卜林是廢物,姊姊的兒子喬伊也是廢物。

前女友的兒子卜林上大學不知道該主修什麼,做什麼工作,滿嘴球經卻對棒球沒興趣。為什麼他茫無目的,專做自己討厭的事呢?因為他習慣迎合大人。扭曲自己卻仍迎合不了父母,就幻想陌生的生父接納他。再失敗,他就崩潰逃跑。闖到巴爾的摩認父,以為當地人愛聊巴爾的摩地主隊,所以背資料迎合麥卡,黔驢技窮就無話了。無話,因為家裡不聽他說話,只要他聽話。

姊姊的兒子喬伊二十幾歲,麥卡認為他太胖太閒太沒目標,上班做不久。麥卡鄙視他交女友、結婚都搞不定;後來結了婚,夫妻仍住爸媽家,令麥卡更瞧不起。

其實麥卡大學時也兩度換主修,習慣服從權威,不懂怎麼自主學習,最後還是不知道自己要什麼,只知道什麼事他應付得來,就去做。麥卡討厭卜林、喬伊,是因為討厭自己,覺得自己是廢物。但他到底哪點廢?卜林崇拜麥卡打零工自由不羈,但麥卡對此自卑。前女友後來的老公羅傑讚揚他自食其力,麥卡卻誤以為是貶低他。麥卡低估自己,他的情緒待他並不公正。

麥卡和姊姊的兒子上班做不久,麥卡四個姊姊習慣擔任女侍角色,都有原因。麥卡家族聚餐,人們討論既然手足同出一門,為什麼四個姊姊家裡邋遢混亂,唯獨麥卡龜毛潔癖?姊姊說麥卡潔癖是遺傳。小說沒說,其實麥卡從小無法控制環境,只能受人控制;所以他成年後經常拒絕別人接近,怕受控制,全力控制家居環境作息、控制行車。姊姊的控制欲發揮在兒子身上,環境混亂是安全掩蔽。

麥卡讀大學是想解惑。要解什麼惑,小說沒講明,無非想解釋這環境的極端與混亂。他會當管理員、做到府維修自由業,都是因為沒辦法跟人長時間相處,只能維持短暫接觸的表面關係,所以上班很難。大四退學和大學同學杜司開軟體公司,杜司作威作福,迫使麥卡離職時失去自己寫的程式版權。到電腦維修公司上班,老闆開口就霸凌「你給我聽著」、「聽好了,老弟」,麥卡悶不吭聲,忍無可忍就離職。暗示麥卡無法表達不滿,與其爭取權益,不如離職容易。即使麥卡獨立接單修電腦,向顧客收錢也老是過意不去,設法少算一點才安心。這是一個難以設防、無法說不的人。

●

甚至女友凱西被二房東下禁貓令,凱西既怕爭取養貓,又怕被轟出去流落街頭,生存的安全感瓦解之際,麥卡會覺得她杞人憂天,實是麥卡禁不起衝突。貓不是貓,是凱西的自我。權威、體制、衣食父母施壓要我們放棄自我,好比爸媽告訴兒女「是我在養你,警告你再不乖就沒飯吃。房子是我買的,不聽話就給我滾出去」。麥卡認為放棄自我是理所當然,不丟貓就活該被轟走,凱西說「二房東既然讓同居男友養黃金獵犬,就不該雙重標準逼凱西丟貓」,麥卡聽不懂,也不想聽。

凱西不知情觸及真相的邊緣:二房東討厭男友養狗,卻敢怒不敢言,就遷怒凱西養貓。管不了自己家,就會把凱西家當自己家在管。凱西看不出二房東霸道背後的怯懦,美化二房東,堅持二房東理應公正,都在重演凱西對權威的期待。凱西期待麥卡保護她,不敢保護自己,只能投身保護離家出走的卜林、療養院的老人、閱讀障礙的男童,還有孤寂的麥卡。只能用愛別人取代愛自己。

麥卡知道鄰居癌婦因病遷怒老公,卻看不出二房東遷怒凱西,認不出切身的惡意,也無力抵抗。麥卡夢見嬰兒在超市迷宮中赤裸無人保護,不是麥卡以為的前女友兒子,而是麥卡自己。麥卡沒學過保護自己,像嬰兒般不設防,被剝奪了自保的本能。麥卡耳鬢廝磨享受凱西陪伴,凱西受災時,他無能關心。他沒有這種成熟的感情,因為他是嬰兒。嬰兒只會哭鬧、喝奶,不會關懷、安慰、保護母親。然而在小說後半,麥卡的姊姊說兒媳也夢見嬰兒。姊姊詮釋,夢見嬰兒代表「下意識打算開始人生另一個階段」──作者用這句話祝福了麥卡。

●

凱西、尤蘭妲、卜林,大家不約而同,想訴苦、聊心事時,都問麥卡:「你怎麼不問我?」憋著一肚子委屈,等了很久,麥卡都不問,凱西還會生氣。這固然是情緒勒索,也說出真相,對,麥卡沒想過要問,他嫌麻煩不想捲進別人的苦惱。他從前女友們身上學到,全天候跟某人在一起,太麻煩。卜林離家出走,麥卡光聽他訴苦就覺得麻煩。家裡有卜林在,害麥卡不能耍廢玩game,麻煩。卜林的媽狂叩卜林找不到人,麥卡怕變共犯,麻煩。

凱西每次陷入恐慌,拒絕麥卡安慰時,麥卡只想「凱西基本上不是無理取鬧的人」、「凱西不是那些使小性子的女人」就結束。其實就是嫌別人無理取鬧。

麥卡回顧戀愛史,覺得次次不知為何就被甩。凱西說是他下意識逃避,點出他反覆施展高難度的技巧拒人於千里之外,自己一點都沒發現。而麥卡所說的麻煩是什麼呢?對人根深柢固的恐懼。

他寂寞孤單,天長地久。這幅麥卡畫像,雲淡風輕,行雲流水行於日常聒噪、詼諧、諷刺間,待收尾才知工藝精巧絕倫,一舉一動栩栩如生,但也使讀者心酸難抑。每次卜林、凱西氣到不答話出門走人,麥卡陪笑落空,總是一個人傻在門後,不知發生什麼事,呆立良久。這反覆出現的鏡頭,訴盡了徹骨寂寞。當初麥卡對小學老師凱西一見鍾情,是因她想說服全班去慰勞療養院老人,說「那一屋子傷心難過的人啊」,他喜歡這說法。那時讀者還不知道,麥卡就是那一屋子傷心難過的人。

《麥卡的難題》英文原名「Redhead by the Side of the Road」,故事講到上坡路邊有個紅色圓頂消防栓,爬坡時看消防栓一點點冒出頭,麥卡想,紅髮小人在路邊幹什麼呀?然後才認清是消防栓,可下次還是會錯覺,天天如此。

在感情的荒漠上,一個孤單可憐的小人迷了路。麥卡看見了他自己。可是他認不出來。這本小說則讓讀者從漫長的遺忘中歸返自己。

【推薦序二】

版權的難題

譚光磊(國際版權經紀人)

去年四月,歐美疫情剛爆發不久,台灣的生活雖一切如常,可是每天看到國際新聞,心情實在平靜不下來。就在那樣混亂的時節,我讀到安‧泰勒的新作《麥卡的難題》。不到兩百頁的篇幅,輕巧優雅、溫暖又幽默,我一天聽完英文有聲書,覺得深深被療癒了。

如果你原本就是安‧泰勒的粉絲,自然知曉她平實雋永的文學魅力,大可跳過這篇文章,直接讀小說。但如果你和我一樣是「新讀者」,那麼我很願意多說幾句,關於作家、關於這本書,還有中文版背後的故事。

不如先從官方數據開始:安‧泰勒出生於一九四一年,今年將滿八十歲。她二十三歲出版第一部小說,中間除了照顧女兒,「暫停」五年,始終筆耕不輟。出道超過半個世紀以來,已發表二十三部長篇小說,銷量超過一千萬冊,曾獲普立茲獎和國家書評人大獎,深受幾個世代的讀者和作家喜愛,茱迪‧皮考特和尼克‧宏比都是她的忠實書迷。

對於年紀足以當她孫子的我來說,安‧泰勒屬於那種「聞名已久,但始終未讀」的大作家。小時候,聽說過威廉赫特主演的電影《意外的旅客》,改編自她一九八五年的同名小說。八○年代是泰勒創作的高峰期,連續三本小說提名普立茲獎,最終以《生命課程》(Breathing Lessons)拿下這項文壇殊榮。彼時台灣還沒加入伯恩公約,國外流行什麼,買一本書回來翻譯就能出版,泰勒的暢銷代表作《鄉愁小館的晚餐》(Dinner at the Homesick Restaurant,當年的譯本叫《思鄉餐廳》)自然也沒漏掉。九○年代後,即便出翻譯書要買版權,出版社仍然爭相引進她的作品,包括《補綴的星球》和《昨日當我們盛年》。

到了新世紀初,我大學畢業,進了出版界,書市已經幾乎看不到她的作品了,卻經常從編輯或譯者前輩口中聽到安‧泰勒的名字,而他們個個都是大粉絲。

二○一一年,泰勒的經紀公司老闆想退休,手下三位經紀人自組新公司,其中也包括多年來打理她出版業務的潔西卡‧薩奇(Jesseca Salky)。那年十月,就在法蘭克福書展前幾天,我收到潔西卡的電子郵件,探詢中文代理的合作可能。正好書展後,我會在紐約待一個星期,便約好去他們辦公室拜訪。

那時我剛創業三年,還記得公司成立時的種種酸甜苦辣,因此和潔西卡相談甚歡,當場就敲定了合作事宜,而且回台後就和天下文化談成新書《學著說再見》和重出經典的《歲月之梯》。

等到中文版出來,已經是二○一三年的事。翻譯小說曾經是台灣書市的寵兒,但在二○一○年之後逐漸走下坡。泰勒的作品從來不是重口味路線,更難「譁眾取寵」,這兩本書推出後口碑很好,但銷量平平,出版社也很難繼續經營。

隨後幾年,安‧泰勒雖然在台灣缺席,卻在國際上迎來新的高峰。首先是英國的曼布克獎修改規則,開放美國作家競逐,結果泰勒兩本新書《一捲藍線》(A Spool of Blue Thread)和《時間之舞》(Clock Dance)都入圍,《一捲藍線》甚至打進決選名單,差一點就拿獎。

同時,她也終於打破四十年來不接受採訪的慣例,開始在媒體上曝光,談自己的寫作。泰勒在丈夫過世後住進高級退休社區,生活極為自律,晨起散步之後就進書房寫作,一路寫到下午兩點。她先用紙筆完成前幾稿,電腦打字、列印出來,再逐字謄寫到紙上,然後自己朗讀錄音放出來聽,確保聽起來都沒問題。她自謙寫作「沒有風格」,但那正是千錘百煉之後「化有形為無形」的精純。

你可能很難想像,如此單純自律的寫作者,原本從未想過會以寫作為生。泰勒自認是五○年代的產物,唯一的夢想就是「結婚生子」。《一捲藍線》出版的時候,文壇一度盛傳泰勒即將封筆,但她並不打算退休,因為自己「沒別的嗜好,不種花種草,也討厭旅行」,如果不寫作,怕自己會瘋掉。

然後,我們盼來了新書《麥卡的難題》。

小說的主人翁麥卡年過四十,依然單身,當某間公寓的管理員,順便兼差幫人修電腦。他來自手足眾多亂烘烘的家庭,故而追求極度規律的生活,哪天倒垃圾,哪天刷廚房都有嚴謹的安排。他談過幾次戀愛,但都失敗收場,交往多年的現任女友突然說要分手,而他大學初戀情人的兒子卻出現在門口,說自己是他的小孩……。

泰勒向來擅長寫平凡的日常,普通人的一舉一動、喜怒哀樂,在她筆下都變得很有戲,讀來餘韻無窮。麥卡的人際難題,似乎總是覺察不到別人言外之意,女友說房東發現自己養貓違反租約,怕被掃地出門,麥卡一個勁跟她說,等房東來電,道個歉就沒事了,大不了把貓弄走。他完全沒聽懂,女友要的只是他一句話:「別怕,先來我這兒住吧。」

起初,我以為麥卡必然是亞斯伯格症之類的「少根筋」,但再仔細想想,我們誰沒有過那樣誤解、誤讀和誤會的尷尬時刻?光是內向者與外向者的溝通就險阻重重,更別提肢體語言、文化差異、成長背景的種種扞格。我們都可能是亞斯,也都曾經是麥卡。在艱難漫長的人生路上,我們都可以多一點寬容、多一點理解、多一點溫暖。

誰想得到,這本小說會在兵荒馬亂的疫情之年上市,成了許多媒體口中「封城期間的療癒之作」,一推出就登上《紐約時報》精裝小說榜第四名,並在獨立書商協會的排行榜蟬聯四個多月。安‧泰勒原本的英國宣傳行程被迫取消,全部改成電訪,她因為不必遠行而鬆了口氣,又笑說自己原本的生活就像「居家隔離」。

十年前,安‧泰勒的作品或許太過清淡,難以在台灣書市激起漣漪。如何將她重新介紹給本地讀者,始終是我這個版權代理人無法解決的難題。這一次,全球局勢動盪,因為外界的紛擾太多,《麥卡的難題》篇幅短小,反倒成了優勢。這本書樸實溫暖、舉重若輕,在人心惶惶的年代為我們帶來安定的力量。文學若是某種生命的解藥,它就是當下的最佳良方。

不論你是初來乍到,還是想重溫舊夢,相信《麥卡的難題》都會是閱讀安‧泰勒最好的起點。我更願意相信,下一輪文學盛世的備忘錄上,肯定會有她的名字。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價