活動訊息

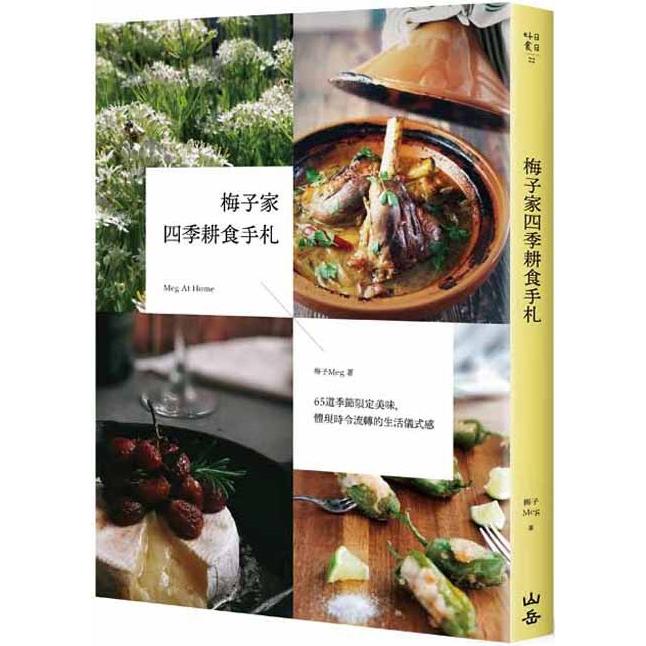

內容簡介

歷時一整年的菜園耕食計畫!

見證主婦的創意巧思x廚房烹食智慧x依循時節過日子的美好

一方菜圃播下季節的種子,迸發源源不絕料理靈感,

鮮蔬花果依時節入菜,鹽漬、裸烤、煉油、做滷,

常備菜、功夫菜、不流汗料理、鹽漬熟成料理、一鍋到底快速煮……

從夏末到初夏,65道中西風味佳餚飄香,

體現從土地到餐桌的自然煮食生活。

擁有一方菜園,自耕自食自足,是許多人嚮往的生活。在美國南加州沙漠地區,梅子家正過著這樣美好、豐足的自然生活。你或許好奇,沙漠地區的菜園如何能豐盛鮮活?盛夏季節確實不易耕種,炙熱的太陽動輒攝氏45度,即使梅子(Meg)心中吶喊著:「好想去剪蔥!摘香草!拔蘿蔔!挖馬鈴薯!」還是得耐心等等,一直要等到菜園裡有了生息,才正式宣告脫離沙漠最苦悶的時節,可以翻土、除草、播種,期待秋、冬、春三季菜蔬果實輪番上陣,欣欣向榮生長。

★活用土地裡的好食材,從菜園野地到廚房餐桌

戲稱自己狂愛美食而不務正業的梅子,求學時期讀的是經濟和教育,卻獨鍾情於美食,一頭栽進料理的世界,考取專業證照,也經營過餐廳,甚至在自家園子耕耘一方菜圃,隨季節流轉,菜園裡的蔬果帶來源源不絕的靈感,常常是聞著手邊所採摘的香草、菜蔬,不自覺就天外飛來一筆,端出一道好菜。本書是一場創新、充滿驚喜的嘗試,收錄梅子家一整年的栽植與料理札記。食譜不設限,順應那些落入手中的季節食材,隨心變化,展現四季流轉的煮食節奏。

★「夏末」到「初夏」鮮蔬登場,烹煮季節限定美味

「這個季節的自家菜園裡滿地是寶,每天光是忙著把出產的花蔬野菜變成好吃的,就讓人忙得團團轉。」將時節融入生活的頻率,是梅子的日常慣性。她依著小菜園裡產出的鮮嫩蔬果,在四季裡捕捉稍縱即逝的美好;端上桌的,不只是飽含季節感的風味,更有主婦的創意巧思及廚房料理智慧。

●夏末:一鍋(盤)到底,省時省力也兼顧美味。

大熱天裡最好能不要煮食,也不要顧在火爐邊。要能如此省力,預先製作的料理很關鍵,像是能提前做好後冷漬入味的蔬菜,或是可以在前一天就調好的麵糊,抑或是調一罐融合「美奶滋+法式黃芥末+糖醋漬紅洋蔥」的風味沙拉醬,製作蛋沙拉、馬鈴薯沙拉、鮪魚沙拉或雞肉沙拉,都十分合適,能減輕下廚的負擔。

●入秋:天氣涼爽,適合做些功夫菜。

拆解一隻全鴨,可延伸一系列佳餚:鴨架用來煲湯;多餘的鴨皮煉出整罐鴨油,拿來炒菜做滷,都是美味;鴨腿適合油封,酥而不膩、入口即化;脆皮鴨胸則和黃瓜、大蔥搭配得天衣無縫,用燙麵餅捲著吃,風味棒極了;鴨胸還可用來自製臘肉,做成煲仔飯……再調製一罐多功能香料鹽,除了用來醃製油封鴨之外,搭配牛肉、豬肉、雞肉一起調味,都很合拍。

●入冬至春暖:「冬季缸醃、夏天鹽漬」是梅子家的料理慣性。

趁天涼,學會自製泡菜、酸菜、酸白菜、韓式泡菜、酸豇豆,整缸醃菜可以盡情吃個夠。春天以後適逢產季,蔬菜成熟的速度達到顛峰,趁鮮或發酵,或鹽漬,或晾曬乾燥,延伸做成老鹹菜、梅乾菜、蘿蔔乾、鹽菜乾封存美味。善用這些菜乾,發揮巧思,蘿蔔燉牛肉、香辣醬漬蘿蔔乾、梅乾菜燒餅……成了餐桌上久吃不膩的佳餚。

●入夏:秉持「夏季高溫下,沒有最懶,只有更懶」的原則。

「裸烤」蔬菜既簡單又美味,將蔬菜洗乾淨放烤盤,出爐後,再以漬汁醃漬入味,輕鬆就可端出一道色香味佳餚;做一罐檸檬百里香漬汁和昆布醬油漬汁,就可延伸地中海風味漬菜及和風漬夏季雜菜……但在享受簡便之前,得先做「漬菜」,將初夏過剩的作物設法加工,規劃幾種不同的漬菜組合,可以少忙碌好幾餐,而菜蔬越漬越有滋味。

★耕食散文隨筆&中西精緻食譜,傳遞自然.豐盛.美好!

耕種和料理的智慧在平淡日常中體現。十多年來,梅子在她心愛的小菜園裡實踐「從土壤直達餐桌」的飲食理念,信手拈來,就是一道道依循農作時令的季節限定佳餚。

●中西融合新鮮滋味:用在地的異國食材變換出家鄉味,也將熟悉的食材融合在地特色,帶點鄉愁且溫暖,展現多元的移民飲食風格。中西食材靈活運用,沒有違和感;亦有替代食材供參考,做出不同的料理變化,開啟味覺新體驗。

●展現烹飪巧思智慧:分享盛產時節處理食材、延長賞味期的方法,像是醃菜的應用、邊角料的應用、料理流程設計、加工後的延伸應用、一鍋到底備餐技巧、活用食材與提升美味的訣竅、利用現有食材快速煮……

●食譜精緻且多樣化:收錄常備菜、功夫菜、不流汗料理、季節料理、常備醬料、鹽漬熟成料理、「漫長時間」釀漬的好味等。

全書依季節分5大篇章,收錄65道食譜,示範「菜中有菜」的料理手法和趣味,並附上料理提示及美味推薦。每個篇章穿插行雲流水般的優美散文,細細書寫煮食與栽種的恬淡日常,分享下廚烹調、體驗自然生活的美好。

目錄

前言 餐桌日常,跟隨季節流轉

Part 1 時序,夏末

夏末,盼秋涼

●隨著韭菜開花,蔥圃也開始茂盛了起來

椒鹽長蔥漬

辣漬韭菜

●料理的連貫性

家常韭菜海鮮煎餅

蔥香味噌醬五花肉片

蔥香燒肉海苔飯包

●戀戀獅子唐

蝦釀「獅子唐」辣椒

●一鍋(盤)到底,屬於夏季的菜餚

綜合香腸鮮蝦焗烤

酥烤魚條塔各餅(佐紫甘藍沙拉)

紫甘藍沙拉

肉腸約克夏布丁

小鍋油封蒜頭

Part 2 時序,深秋

風涼,秋耕起

●葡萄成熟時

迷迭香海鹽烤葡萄

烤葡萄佐紅酒燉雞

●秋梨,熱食

香草楓糖烤洋梨

玫瑰紅酒燉梨

玫瑰紅酒麵包

●拆解一隻全鴨之後

香料鹽

油封鴨腿

滷鴨雜

鴨架湯

煎鴨胸配薄餅

燙麵小薄餅

臘鴨胸

臘鴨煲仔飯

Part 3 時序,入冬

冬季的泡菜缸

酸菜實做

●檸檬與橙

柑橘奶酪佐迷迭香檸檬糖漿

迷迭香檸檬糖漿

●冬季才見梅爾檸檬

鹹檸檬

鹹檸檬蘇打水

摩洛哥鹽漬檸檬

摩洛哥鹽漬檸檬蝦沙拉

摩洛哥鹽漬檸檬燉羊膝

杏乾薑黃古斯米

●暖心的香料熱蘋果汁&美式雞湯麵

熱香料蘋果汁

蘋果汁豬排

美式雞高湯

美式雞湯麵

美式酥皮雞湯派

Part 4 時序,春暖

霜打蘿蔔最甜美

蘿蔔燉牛肉

辣子香菜拌蘿蔔

家常油潑辣子

●蘿蔔乾.鹽菜乾.梅乾菜

蘿蔔乾、鹽菜乾製作

香辣醬漬蘿蔔乾

梅乾菜製作

梅乾菜燒餅

●他鄉遇雪菜

雪菜製作

雪菜肉絲炒剪刀麵

不費力的剪刀麵作法

●春季野菜

蒲公英檸檬斯康

蒔蘿豬肉水餃

手擀水餃皮

五花養生甜粥

櫛瓜花舒弗雷烘蛋

Part 5 時序,入夏

檸檬草與九層塔很夏天

椰汁魚片粉

檸檬草薑茶

●自家薯

公爵夫人馬鈴薯泥pommes de terre duchesse

『整顆馬鈴薯』牧羊人派

●漬,漬,漬

檸檬百里香漬汁

地中海風味漬菜

昆布醬油漬汁

和風漬夏季雜菜

薑蒜麻香漬汁

中華風味四季豆淺漬

●過日子的菜乾罐罐

櫛瓜乾與香辣小炒

白菜乾與家常扯麵片

後記 自耕自給,過日子的智慧

序/導讀

前言

餐桌日常,跟隨季節流轉

「雪沫乳花浮午盞,蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。」──蘇軾〈浣溪紗〉

和編輯一同討論策劃這本書的時候,我們做了大膽的嘗試:食譜不設限,順應那些落入我手的季節食材,依日常隨心變化,記錄我們家整年真實的煮食節奏,是整本書的主軸。

一開始,連我自己都不知道會出現什麼樣的作品。

談書的時節,我仍在酷暑中烤著熬著,每天毛毛躁躁地沒有靈感。

但隨著季節更替,自家菜園的耕種翻新,蔬菜進入產季,事情變得真實了起來,一道道料理,也源源不斷地出現在腦海。

──

餐桌上擺著非常普通的自家晚餐:酸豇豆炒肉末、麻油薑汁蘿蔔葉炒肉絲、清燙豌豆苗、韭花醬乾拌麵、佐餐的干貝菜脯辣椒醬,還有一鍋清燉雜蔬牛肉湯。

一桌子不起眼的家常 ,仔細算算卻是多少功夫的醞釀:

去年入秋時收成的韭菜花朵,清洗、研磨、鹽漬,方成為韭花醬。

十一月收成長豇豆,一瓶一瓶灌入泡菜老滷,發酵、熟成。

正月裡清冰箱,炒了干貝醬。除了耗時地洗泡剝淨顆顆干貝,當中菜脯也是早早就先曬好存熟的。

二月初收了茂盛的蘿蔔葉,洗淨、醃漬、擠水,仿照雪菜那樣保存著。

清晨,蹲在豆架前摘著豌豆的葉芽嫩尖,然後在園中剪拾整籃番茄。

煮湯前,匆忙將胡蘿蔔還有馬鈴薯刨出土,刷洗掉外皮泥汙……

就這樣繞了一大圈,才成就一頓看似平常的晚餐,然而,同樣是二十分鐘完食了,不痛不癢。

──

寫書,白紙黑字,是作品,也是我的生活。

我在書中寫進了季節流轉,寫進了飲食的起因,寫進了每一道菜背後的心意,從生活裡找尋飲食的靈感,也用飲食記錄刻畫生活,平淡又規律的日常,卻越嚼越有滋味。

貼近食物的源頭、採用新鮮的食材,是我對料理的信仰;善用當季蔬果香草,因為那是季節的味道;不甘受限於食譜,調味也可隨性,什麼時令就吃什麼,料理總要順應生活的邏輯才是合宜,刻意為之則鄙。

對我來說,更重要的是對食物的真誠。

從「土壤到餐桌」的距離看似近,實踐了,方知遙遠。

年復一年醞釀累積而成的經驗及律動,讓這樣的生活不只是心血來潮的偶發,從而堅持不懈成為連續式的態度。現今對於「自耕自給」有許多羨慕嚮往,但說穿了,這只是一種日日為飲食勞碌的生活方式。

而對於真正活在當中的人來說,這一切不過是日常,不過是默默地把日子過紮實而已。

人間有味是清歡。

因為幸福,原就是平凡日子的點滴與堆疊。

導讀/自序

飲食記憶,串起生命裡的各種「漂」

在自己的食譜書裡聊聊如何與料理結緣,而我卻不想談爐火砧板上的那些。我對「飲食」二字的情感應該更深;人生際遇裡的各種「漂」,都被食物的記憶串聯著。

──

前不久,女兒完成一份人類學的研究報告,題目是「從飲食習慣看見移民文化的衝擊與融匯」。透過不同的訪談,由飲食文化的角度切入,透視族群差異,並對比出幾代移民在環境適應及文化融合當中的進程。

對於在美國出生的孩子來說,這個內容開拓了一個嶄新的文化視野,然過程中,我卻看到了三十年前的自己,再次憶起剛來美國時,因陌生及未知而感到手足無措;還有,初次在異鄉超市找到熟悉食材的一絲溫暖慰藉,甚至是,覺得日子終於可以過得下去的那種鬆快。

一日三餐帶來的安定感,在剛移民、心情最漂的那幾年,特別明確。

赴美兩個多月,我媽必須回台辦事。美式外賣吃不慣,附近中餐館寥寥無幾,日常吃喝變成問題。那年我還不到十六歲,約莫是女兒現在的年紀,便自告奮勇擔當起掌廚的重任。

當時我做過幾道「名菜」……是出了名的難吃,幾乎是場災難,直到如今還常被津津樂道。

某次做「螞蟻上樹」時手抖,好市多家庭號的黑胡椒就這樣半罐入鍋,即使在鍋邊用湯匙盡力撈出了部分,整盤菜還是辣上頭頂。

「妳這螞蟻,比樹還多!」我爸和妹妹流著眼淚鼻涕抗議。

為了不浪費食物,我毅然決定進行剩菜改造,添加食材稀釋辣度。

次日,螞蟻和樹統統剁碎,打掉重練,拌入絞肉,做成春捲。然後起油鍋,炸它!

我自認很聰明,也顧不得整個廚房被我搞得都是油漬。

幾番折騰,創意春捲上桌,結果還是辣得噴火,而且要消耗的食材份量比原來更多!

而後接連幾日,餐桌上都有「噴火春捲」,分配好每人該吃幾根,搭配水,灌下去。

後來我手藝精進了,料理過各色菜餚,但「螞蟻比樹多的螞蟻上樹」、「邊吃邊流鼻涕的噴火春捲」,依舊是家人口中最有印象的「名菜」,只不過現在聊起是笑到流淚,更多的是回憶當年相依為命的情感,想到在異國的餐桌上,全家圍著一盤失敗的「螞蟻上樹」啼笑皆非,那個場景有點溫暖,也有點鼻酸。

──

或許,「好吃」的定義,更多的是腦海中的認定。

我爸是旅行到世界各地都要找紅燒肉的人,但他心目中的美味之最,卻是個叫做「蛋湯」的東西。沒有正式的菜名,根本是不登大雅之堂的菜色,上餐館也無處尋覓。

然,我爸對這道菜的愛更勝紅燒肉,吃不到會抗議、會臭臉。

這到底是什麼樣的菜品?其實就是香蔥炒蛋,然後在同一鍋內注入清水,剛才的炒蛋變身湯料,煮開後,丟點青菜、粉絲,就能滿滿一鍋。有點打腫臉充胖子的那個意思,卻鮮香而不失美味。

生於清寒的軍眷家庭,隨政局的動盪不安而漂,又是物質匱乏的年代,在父親的兒時,家中常常都是無米炊。「蛋湯」是能夠用極少食材變出的最隆重菜色;餐桌上沒什麼油水的日常,菜盤裡能飄出蛋香也是難得。對還在生長期、時常肚子餓的孩子來說,這就是美味。

──

文思輾轉至此,也想到我的外婆。

想到那一代人的辛勞,想到他們跨海來到台灣生根也是一種漂;同時也想到外婆家的大餐桌,還有開飯時大家穿梭著將菜盤從廚房端出來的那場景。

印象裡外婆的手藝很好,做的菜都很好吃,我甚至不記得有吃過不喜歡的。

家族興旺,全盛時期三代成員十幾口,同一棟公寓鄰近住著,上下串門。大家庭上班放學不同時段,桌上卻從來沒斷過吃食,那是一種在廚房不停忙碌的節奏。

我不知道外婆是否有特別思考過自己手藝的好歹。

或許對外婆來說,更貼切的心境,是把生活在一日三餐這樣煮著煮著當中過下去;糾結於廚藝是種不必要的奢侈,把一家人餵飽是更重要的使命。

不過,我們都覺得外婆的菜很好吃,真的非常好吃,是會時刻思念的味道。

如今大家族的成員們散居於海內外各地,但在群組裡聊起外婆的好菜仍歷歷如繪。無論漂到什麼地方,都能經由對外婆的回憶扎根在一處。

實際的味感或許會被時間沖淡,但滋味卻不會忘記,因為那交織了幼時的回憶、成長的青澀、節慶的歡樂、家人的溫暖。這樣的滋味無論身在何處、活至幾級,都會隨身攜帶。吃進心底的,不會於口腹之間消散。

──

有些「好吃」的定義則無關味美,純粹療瘉心靈。吃的是記錄、是習慣、是回憶。

十幾年前老張(我先生)第一次獨自到倫敦,被途中偶遇的英國人警告絕對不要吃泰晤士河畔的路邊攤。

「超不衛生」,那人說。

於是,老張抵達後第一時間就買了一份「超不衛生」的熱狗堡,佐著泰晤士河的美景下肚,之後平安地活到現在。而後幾次再訪河岸,路邊攤們也都安然。

熱狗堡當然必吃。去他的衛生。

旅行,是出於自願的漂。途中我們在世界各地漂著,吃得最多的是小吃,印象最深的也是小吃。

若星級餐廳的存在是為了展現主廚個人的料理技巧與詮釋,那麼,小吃則赤裸裸體現當地人的日常、喜惡、口味。

思緒順著味覺記憶蜿蜒,來到比利時。

雖與法國臨近,但之於法餐的細膩,比利時人彷彿更欣賞那些粗獷隨性、不拘小節的料理。布魯塞爾的一家肉丸專門店,拳頭大小的肉丸子豪邁地躺在各種自選醬汁裡,軟彈又吸飽湯汁。大肉丸配啤酒冷飲,想就知道這餐絕對既滿足又暢快,簡單明瞭,無須更多的使用說明。

無論在世界上哪個角落,樸實真誠的大肉丸都能帶給肚腹最原始的滿足。

──

我媽的拿手菜是獅子頭,老張最愛吃。我甚至常常覺得他是為了獅子頭的無限供應而娶了我。

製作獅子頭的肉餡要精選,肥的瘦的、相間得有講究;裡面要剁入馬蹄(荸薺)這一類脆爽食材,還要放饅頭或是麵包屑增加柔軟度,但不能太多也不能太少,還得不停摔打增加彈性,煎炸的時間也需要拿捏,眉眉角角多得很……反正媽媽的獅子頭好吃得很神奇。

後來我經營自己的餐廳,也曾賣過獅子頭,用我媽的配方做出大肉丸,卻不紅燒也不放白菜冬菇,反而搭配用慢燉牛肋原汁變化而出的梨香蘑菇濃醬,中西合璧,美國客人超愛,每次出餐定能博得一陣驚呼,非常受歡迎。

一顆肉丸連結了中西兩端文化,誰吃都能明瞭。

食物的美好不分國界,更能夠超越種族。無須言語,文字多餘,你懂我懂。

在與異鄉的社會民情長期磨合之下,進化是不自覺的。我對料理的詮釋,也沾染了不同於原生文化的獨特滋味。

是身處異地卻硬要復刻家鄉味的執拗?又或是打破傳統、融合西方素材的跳脫?

在熟悉與陌生的夾縫,在我婆媽的飲食傳承內外,在各種中西食材相似或迥異的邊緣,在自家菜圃與當地市場之間,味蕾的進化,菜色的演變,料理技法點線面的連結……最終成為一幅描繪自家日子的工筆,一筆一刀刻畫著,歲月流年。

我願藉由食味保留本真,也透過煮食創造回憶。

飲食是人生的進程,是生活的演繹。

吃喝這檔事兒固然膚淺,但食物背後的因緣卻任重道遠。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價