活動訊息

內容簡介

一部「家族」史,一部文化史

佛與禪有何相同及不同?

佛為何及如何變成了禪?

佛和禪是印度的、中國的,還是日本的?

本書通通給你解答!

佛陀因何大事現身於世?

印度佛教為何在印度滅亡?

禪宗是不是發生在華夏的一場「革命」?

元明清的禪宗為何走向停滯?

佛、禪怎麼變成了花、茶、劍道?

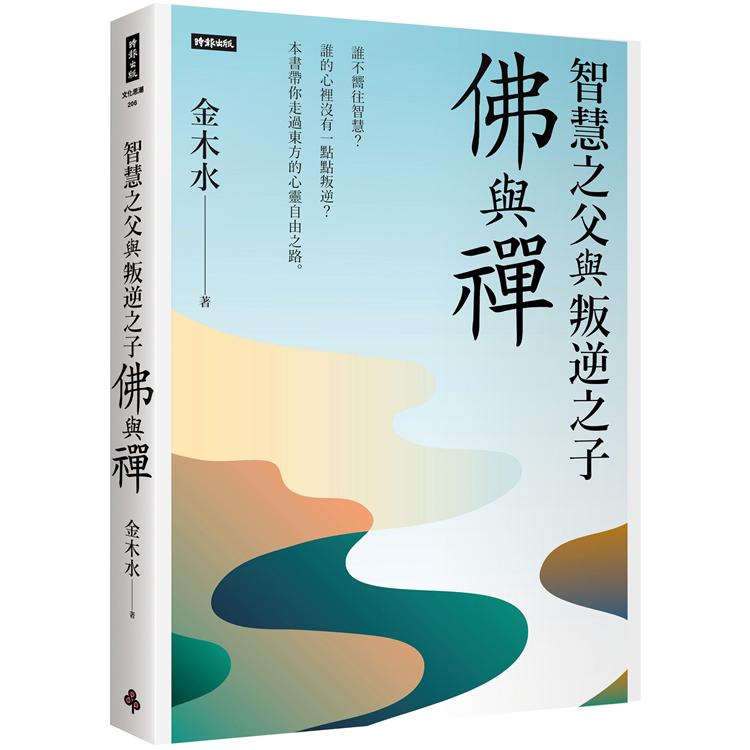

佛與禪,已經融入了我們東方人的集體潛意識,可對於兩者的區別,大多數人恐怕說不清楚。如果是一回事,為什麼要兩個名字?如果是兩回事,為什麼又有斬不斷的淵源?

單獨寫佛的書很多,單獨寫禪的書也很多,可寫「完整」的很少。如果單獨寫佛教如何智慧,或單獨寫禪宗如何殊勝,難免有人質疑:佛真的智慧,那為何又有禪?禪真的殊勝,那是否比佛還殊勝?

為了回答上述問題,本書展開了一幅東方解脫思想的宏大畫面:它發源於印度,經過中國、日本、朝鮮、東南亞等地,最終走向世界。就如同黃河,發源於高山,流經上游、中游、下游,最終歸入大海。佛法的要旨就在於萬事萬物有因有緣才會發生,這中間的因緣就需要分析。印度為何能產生佛教的智慧?中國如何能引發禪宗的叛逆?在日本怎麼又能變種出花、茶、劍道?在不同時空中,思想的每次繼承與轉化都有其合理的原因:所謂智慧與叛逆,既是人類思想發展的規律,也是民族性的選擇。本書致力於勾勒一幅完整的思想畫面,完整的討論佛與禪。

本書從「一個永恆的生命問題──精神自由」開始,以「生命是黑暗中的奮力一躍」結束, 展開東西方對終極問題的討論,適合於試圖釐清佛禪思想的知識階層,以及尋求自我平靜方法的大眾讀者。

誰不嚮往智慧?誰的心裡沒有一點點叛逆?本書帶你走過東方的心靈自由之路。

謹將它獻給真正愛智慧的你。

目錄

致謝

自序 連貫的思想史才有意義

第一篇 智慧之父

──佛陀因何大事現身於世

第一章 一個永恆的生命問題:解脫

第二章 古印度人對解脫思考得最多

第三章 神祕時代的理性之師

第四章 智慧之理,為何不執著

第五章 智慧之法,如何不執著

第六章 佛陀回答了問題也留下了問題

第七章 向前、不變、向後的分裂

第八章 印度佛教為何在印度滅亡

附Ⅰ:古印度存不存在禪宗

第二篇 叛逆之子

──禪宗是不是發生在華夏的一場「革命」

第九章 東渡的達摩帶來了怎樣的佛法

第十章 中國人改變了解脫的重心

附Ⅱ:儒、釋、道三家的較量

第十一章 盛世興教,禪宗發展了起來

第十二章 惠能之理,不執著於理

何其美麗的傳說一:「本來無一物」

第十三章 惠能之法,不執著於法

何其美麗的傳說二:頓悟

第十四章 亂世興禪,禪宗一支獨大

何其美麗的傳說三:煩惱即菩提

第十五章 「不立文字」立什麼

附Ⅲ:賓主問酬,激揚宗要

第十六章 「教外別傳」傳什麼

第十七章 元明清的禪宗為何走向停滯

附Ⅳ:穿過迷「悟」

第三篇 默然成道

──佛、禪怎麼變成了花、茶、劍道

第十八章 東渡日本的禪向死而生

第十九章 解脫終於找到了用途

第二十章 延綿的脈動,動中的不動

第二十一章 生命是黑暗中的奮力一躍

注 釋

參考文獻

序/導讀

自序

連貫的思想史才有意義

單獨寫佛的書很多,單獨寫禪的書也很多,可寫「完整」的很少。本書致力於勾勒一幅完整的思想畫面,因為非如此,我們就無法回答如下問題:

一、佛與禪有何相同及不同?

二、佛為何及如何變成了禪?

三、佛和禪是印度的、中國的,還是日本的?

畫過畫的朋友們都知道,靜態可以用點,動態可以用線,層次可以用色,可感覺,那只能來自整體!

*完整的畫面

至於怎樣的畫面才叫完整,我的要求還是比較高的,不僅要求內容完整,還要求功能完整。

首先,這幅畫應該足夠寬,這樣我們才能通過比較回答第一個問題。如果單獨寫佛教如何智慧,或單獨寫禪宗如何殊勝,理性的讀者難免質疑:佛真的智慧,那為何又有禪?禪真的殊勝,那是否比佛還殊勝?封面的標題難免讓各位以為佛智慧、禪叛逆,只是,人類的思想從來都在智慧與叛逆中迴圈;舊思想被新思想所取代,新思想又被更新的思想取代。我的態度是:「比較出真知,真智慧就不怕理性的檢驗!」佛禪的智慧,咱們也信個明明白白!

其次,這幅畫應該足夠長,這樣我們才能通過分析回答第二個問題。佛教的思想發源於印度,流經中國、朝鮮、日本、東南亞等地,近代又走向了世界,就如同黃河發源于高山,經過上游、中游、下游,最終歸入大海。這一系列事件當然不是「自然發生」──佛法的要旨就在於萬事萬物有因有緣才會發生,這中間的因緣就需要分析。印度為何能產生佛教的智慧?中國如何能引發禪宗的叛逆?在日本怎麼又能變種出花、茶、劍道?這種延綿的脈動,非連續的因緣無法解讀。

最後,這幅畫應該佈局均勻,這樣我們才能以不同視角回答第三個問題。作為中國人,我們自然認定佛教為中國文化的一部分,起碼「禪宗是中國的產物」。但在更廣的視野中,隱約出現一種矛盾:不少印度的學者堅持佛教是印度的產物,其他國家的佛教不過是印度智慧的延續,理由是佛教源於印度。又有日本學者認為日本佛教自成體系,理由是目前日本佛教廟宇眾多,佛教典藏甚多,為世界佛教研究的中心。同樣可以設想,以「翔實考據」著稱的韓國學者可得出結論,韓國佛教是韓國的產物;越南學者可得出結論,越南佛教是披著宗教外衣的本土文化;甚至在不久的將來,西方學者也可提出,現代佛教不過是帶有東方色彩的嬉皮士思想。這就需要不同視角。

回到黃河的例子,從某一段看,只能看到它的局部。青海人會說,沒有這兒的九曲十八彎,就沒有黃河的發源。山西人會說,壺口瀑布才能代表黃河的壯觀。山東人又會說:「俺這兒地上懸河,才算得上真正沉積下來的『黃』色的河。」這些說法都對,卻都不是黃河的全貌。以前人真沒辦法,而現在通過衛星就可以俯視全貌。

*反對的理由

道理這麼簡單,有人會問:「別人為什麼不這麼做呢?」

原因很簡單:「完整的畫面」既不符合學術界的常規,也不符合宗教人士的常規。學術界目前以考據為常規,不細不足以為考據。我們讀某某大家的著作,通常發現厚厚一本書只在說明一件小得不能再小的事:在A地發現的A卷本的A句話,與之前B地發現的B卷本的B句話不同,又與之前C地發現的C殘片的C殘句不同,由此填補了史料空缺,云云。學者們畢生精益求精,自然不喜歡「完整」,認為那太不科學。

而宗教人士向來以體驗為常規,不玄不足以為體驗。如印順法師所評論:「禪者都注重修持,精思密察的法相、翔正確實的歷史,是他們所忽略的。」修行者們畢生靜坐冥想,自然不喜歡「畫面」,他們認為自己的感覺就是全部。兩界不僅一致傾向於「碎片」,還彼此排斥,從而加劇了方法之「碎」。這倒解釋了大師們的態度:他們作為規則的制定者,以身作則維護規則,不是不能而是不屑於描繪「完整的畫面」。

好在,本人不是大師,所以我「藐視」常規—碎片的主題令人困惑,碎片的歷史令人乏味,碎片的視角不過是自說自話,碎片的方法來自不必要的傲慢。總之,「碎」對專業者有益,對公眾意義不大。生活在這個時代的普通人能全面地把握思想,是一種幸運、一種態度、一種責任。

因此,本人以身作則,「踐踏」常規。生命的真諦在於體驗,不在於文字;但你我兩個生命間的交流,又離不開文字。因此,佛禪的智慧要寫,但按照字典或課本是寫不出來的。國學大師馮友蘭曾說,他講思想不希望照著講,而希望接著講。我沒馮老那般有智慧,卻足夠叛逆。我希望不僅接著講,還橫著講、斜著講──貫穿自己的體會來講。

所以,說來汗顏,本人的方法實在算不上驚天動地,不過是「貫通」常規罷了。喜歡考據的朋友,不妨去讀胡適、湯用彤的書;喜歡修行的朋友,不妨去讀鈴木大拙、隆波通的書。而本書的功能是把大師們的意見貫穿起來,加入本人的種種「質疑」及感悟,目的在於為各位勾勒出一幅東方智慧的完整畫卷。謹將它獻給真正愛智慧的你。

金木水

2019年於南京

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價