活動訊息

內容簡介

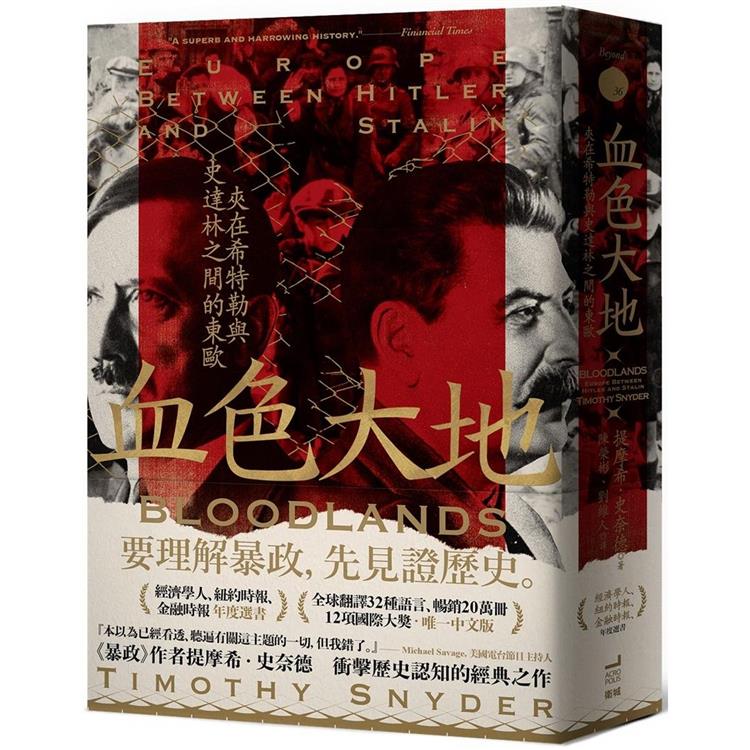

★繁體中文限定.作者題字扉頁印簽版★

要理解暴政,先見證歷史

《暴政》作者提摩希.史奈德,衝擊歷史認知的經典之作

認識今日東歐衝突的歷史根源,最受熱議的迫切之書

20世紀最黑暗的歷史現場,不在德國或俄國,而在納粹與蘇聯之間的血色東歐。

見證普利摩.李維未能記錄的屠殺真相,漢娜.鄂蘭理論之外的極權全貌。

★全球翻譯32種語言.暢銷20萬冊.橫掃12項國際大獎.唯一中文版

★《經濟學人》、《紐約時報》、《金融時報》年度選書

『本以為已經看透、聽遍有關這主題的一切,但我錯了。』

──Michael Savage,美國電台節目主持人

『看見先人面臨了哪些難題與恐怖,如何彼此相愛並抱持希望,如何生又如何死。』

──烏克蘭《基輔郵報》

『越快精讀本書,才有可能重新看待東歐長久以來非常嚴峻的國與國關係。』

──俄羅斯《莫斯科新聞報》

◆單獨看希特勒或史達林,反而看不見人類史上最黑暗的暴行

希特勒與史達林是二十世紀最臭名昭著的獨裁者,也代表著臺灣讀者最耳熟能詳的暴政與邪惡。然而,《血色大地》不止聚焦希特勒或史達林,更要把光線照進兩大獨裁者「之間」的黑暗世界。

這塊被夾在中間的地方,就是廣義的東歐,也就是書中所稱的「血色大地」。這塊地方包括今天的俄羅斯西部、白俄羅斯、波羅的海三國、波蘭與烏克蘭。我們對這些地方的歷史長期陌生,但歷史上最黑暗的暴行卻都是在這裡發生。烏克蘭大饑荒、史達林恐怖大整肅、猶太大屠殺、戰俘滅絕、兩大政權刻意實施的餓死政策與報復行動,以及二戰後國界變更後的雙重占領與族群清洗。這裡是納粹與蘇聯兩大獨裁者野心交會之處,也是1400萬東歐平民的家鄉與遭到蓄意謀害的葬身之處。

血色大地上發生的事,長久以來受到世人普遍的忽視。每當人們想到希特勒與史達林的極權暴行,就會先想到猶太大屠殺與古拉格集中營。然而,在1400萬這天文數字般的死亡人數之中,大部分人都沒見過納粹集中營或古拉格。受害者也不是只有猶太人,還包括東歐各族裔的人民。無論生死,他們都與我們對這類大屠殺的刻板印象大相逕庭。

本書挑戰了讀者對這段歷史的所有直覺假設,將1930到1940年代發生在東歐土地上的各種屠殺事件融於一爐,首次以淺顯易懂、有脈絡的方式,講述近代東歐這段慘痛歷史,以及血色大地上這些人的故事。史奈德不僅生動描繪龐大受害者的面貌,也細數納粹與蘇聯政權加害者的政策,探討暴行背後的動機與責任。

◆填補東歐歷史的空白:10種語言.16處檔案.首次完整呈現

我們為何沒有聽過「血色大地」的歷史?二次世界大戰以來,絕大部分的東歐地區都籠罩在蘇聯共產政權的鐵幕之下。因此對於納粹與共產的實際暴行,歷史學家與政治理論家長期都難以拼湊出完整全貌。即便是共產主義倒臺與蘇聯解體,也需要有嫻熟精通東歐語言與文化的專業人士,才能挖掘被埋藏多年的真相。

本書作者提摩希.史奈德精通10種歐洲語言,更運用了16處檔案資料。本書因而能跳脫民族主義藩籬,從跨國視野完整檢視兩大獨裁政權的殺戮政策與動機,重頭改寫我們對大屠殺地理與時間範疇的歷史認知。不僅如此,本書也特別關注受害者留下的證詞,無論是往返書信、刻在教堂牆上的異國文字、被丟出列車外的紙條,或是屍身上的日記,藉此還原歷史上受害者遇難的真相。

除了史料基礎紮實,史奈德還運用了散文與詩句般的沉穩文字,搭配上畫面感極強的敘事,讓讀者彷彿置身當年東歐的血色大地,一一見證血色大地的黑暗歷史,同時找回被兩大極權政權所扼殺的人性。

◆擴大對人性的想像:理解歷史全貌,才能正確評價暴政

二十世紀中葉的黑暗暴行,形塑了今日世人的道德準則。就連生長在臺灣的我們,很常用納粹與蘇聯的暴政進行政治討論,甚或奠定是非善惡的道德基礎。納粹法西斯、共產極權與集中營,紛紛成為全球描述暴政的負面詞彙。

然而,我們長期以來就像看到水面上的冰山,以為那就是希特勒與史達林兩人最邪惡的暴行,實際上卻對納粹與蘇聯暴行的範圍與程度一知半解。由於不曾聽聞這塊土地的真實歷史,我們往往因此低估了兩大極權暴政的嚴重程度,以及這段歷史對現代東歐國家所留下來的深刻影響。

本書帶領讀者穿透當代的民族國家框架,重回「血色大地」的歷史現場,深化對歐洲、歷史、暴政與人性的完整理解。見證血色大地的歷史,不僅有助於理解希特勒與史達林對東歐的暴行全貌,更有助於我們理解我們的時代與我們自己。

史達林與希特勒為何迫害血色大地的人民?納粹與蘇聯這兩大極權體系又是如何運作,交織出人類史上最黑暗的暴行?今天東歐各國對俄羅斯與德國、民主與獨裁的態度,又與當年血色大地的歷史有何呼應?

本書特色

★沒有太多知識上的閱讀門檻,只要有雙願意直視黑暗的眼睛。

★認識今日東歐衝突的歷史根源,最受熱議的迫切之書。

★再也無法用同樣眼光看待二戰與今日東歐:原文出版十年來,顛覆世人理解東歐、猶太大屠殺、希特勒與史達林的方式,是任何欲理解二十世紀暴政的人,都無法繞開的重要鉅著。

★全球唯一中文版.與美國十週年紀念新版同步上市。

【特別收錄一】唯有理解血色大地的歷史,才能回應不斷變動的今日世界:15000字新版作者序。

【特別收錄二】史奈德的文字方舟,如何賦予我們對抗暴政洪流的力量?政大政治學系副教授葉浩老師5000字導讀。

得獎記錄

★ 全球翻譯32種語言.暢銷20萬冊.橫掃12項國際大獎.唯一中文版

★《經濟學人》、《紐約時報》、《金融時報》年度選書

★德國漢娜.鄂蘭獎最佳政治思想類作品(Hannah Arendt Prize for Political Thought)

★德國萊比錫書展大獎(Leipzig Book Prize for European Understanding)

★德國北德廣播電臺文化頻道非虛構類圖書獎入選(NDR Kultur Sachbuchpreis, Shortlist)

★美國藝術暨文學學會獎(American Academy of Arts and Letters Award in Literature)

★美國愛默生人文獎(Phi Beta Kappa Ralph Waldo Emerson Award)

★美國斯拉夫、東歐與歐亞研究學會韋恩沃西尼奇書卷獎入選(Wayne S. Vucinich Book Prize, Shortlist)

★加拿大坎迪爾獎「優秀表彰獎」(Cundill Prize in History Recognition of Excellence)

★法國歐洲歷史圖書獎(Le Prix du Livre d´Histoire de l'Europe)

★英國達夫.庫珀獎入選(Duff Cooper Prize, Shortlist)

★波蘭莫察斯基歷史圖書獎(Moczarski Prize in History)

★比利時布魯塞爾自由大學最佳國際歷史與二戰書籍獎(Prix Baron Velge in the International History of the Second World War, Université Libre in Brussels)

★奧地利年度最佳學術書籍獎入選(Austrian Scholarly Book of the Year, Short

目錄

序/導讀

作者序(節錄)

古希臘哲學家赫拉克利特曾說,每個人都只能踏進一條河一次,到了第二次,河就不再是同一條河,你也不再是同一個你。兩千年後,蘇聯猶太作家瓦西里.格羅斯曼(Vasily Grossman)加上了一句:每個人也只能搭火車前往集中營一次。一切都在流動,一切都在變化。幫這個版本的《血色大地》作序,就像是在逆著河水而行。因為我不能把同一段歷史寫兩次,現在已經不是同一個時刻,我也不是當年那位歷史學家。不過我還是可以談談這本書的誕生,談談它所引起的反響。

《血色大地》剛出版時,世界各地正開始上演民主退潮。十年之後,民主和歷史都逐漸從公領域消失。《血色大地》引起的餘波盪漾,讓我找到一個說法理解事情為何會變成這樣。就在本書出版後,一場爭論也跟著爆發。但爭論的重點卻不在書籍本身,而在一個不大相關的問題上:我是不是比較了一些不能拿來比較的東西?本書忠實呈現了東歐在歷史上如何同時受到納粹與蘇聯勢力的影響,但這種寫法顯然刺激到某些人,令他們爆發了某種本能式回應:「你怎麼可以將猶太大屠殺跟其他事件相提並論?」「你不能把希特勒拿來跟史達林相比!」「納粹德國與蘇聯無法相互比較!」這些反應令我困惑,因為《血色大地》開宗明義就是要書寫納粹與蘇聯在東歐的歷史,而不是著眼於兩者之間的比較。

為了理解批評者為何執著於「不能比較」,我必須暫時擱置我的作品,思考社會上的文化記憶究竟是怎麼一回事。文化記憶的規矩跟學術研究不同,設有著許多禁忌,而這些禁忌往往奠基於矛盾的邏輯。當有人說「不能比較」,他們真正的意思其實是「我不想花時間找資料,而且我已經先比較過了,所以現在不准你用自己的方式把這兩者重新比較」。當代社會正在形成一種慣例:那些聲稱握有話語權的人,越來越常在人們不知情的狀況下先做好了比較,再把這種比較變成禁忌。雖然本書的核心並非比較,但比較卻是審慎學術研究的常態。如果比較變成一種禁忌,社會就會陷入自我審查跟思想箝制。

禁忌的力量不外乎來自於重複灌輸,「不能比較」也不例外。在2010年代初以前,俄國官方對待文化記憶的態度,就是「不要比較」。俄國的這種禁忌,讓德國的罪行變得不可質疑,讓蘇聯的罪行變得無足輕重,更讓普丁政權在政治上無往不利,開始盡其所能地讓其他國家也這麼相信。但除了俄國之外,德國也有「不能比較」的禁忌。與俄國不同,德國政府致力於教育人民,使大眾明白前朝政權所犯下的種種罪行。但官方版本的猶太大屠殺,卻不幸出現兩個問題:首先,它太過強調集中營,而非真正要命的槍決刑場和死亡工廠,從而淡化了納粹罪行的嚴重性。其次,它讓德國人直覺以為猶太大屠殺就是學校所教的那樣,而其他版本的歷史都是在避重就輕。《血色大地》裡的猶太大屠殺,其實遠比德國教科書裡所述的範圍更廣、更加恐怖,也涉及更多德國人;卻因為放在更廣的脈絡下討論,從而引發質疑。

美國自身的問題也助長了禁忌的形成。猶太大屠殺在冷戰期間並不受美國人重視,但到了世紀之交卻一躍成為關注焦點。在此同時,冷戰時期過度誇大的史達林罪行,則逐漸從美國人的記憶中消失。美國開始盛行一種說法,說美國是為了阻止猶太大屠殺才投入二次大戰。這當然與事實不符。美國當年的反猶主義,妨礙了小羅斯福總統帶領美國參戰。抵達亂葬坑跟死亡工廠等屠殺之地的也不是美軍,而是蘇聯的紅軍。二戰結束後五十年,希特勒已是美國人公認的暴行代表。他被描繪成一個瘋子,距離今天的我們太過遙遠,而且無從理解。在這樣的情況下,沒有人過問為什麼希特勒會把美國當成榜樣。美國小學生都讀過安妮.法蘭克的日記,但卻沒有人告訴他們安妮之所以會死,是因為美國沒有讓她們家以難民身分入境。猶太大屠殺在剝去歷史脈絡之後,就化為一種純粹的邪惡,讓美國人自以為代表良善的力量。當有人要把猶太大屠殺放回歷史上的時空背景,他們就覺得不大對勁。

1930到1940年代的暴行,正逐漸從歷史中淡出,換上了名為「記憶」的外衣。如果繼續把談論當成禁忌,我們就會在缺乏描述與解釋的無知情況下「紀念」那些自己從未參與過的事件。沒有歷史的記憶,終將逐漸化為遺忘。

歷史不會重演,沒有事物會完全一模一樣。一切都在流動,一切都在變化;但所有的流動和變化都是人類歷史的一部分。歷史海納百川,無所不包,也包括我們對歷史的觀察。我們變得更有智慧,是因為我們一次次回到河邊,不斷重複思考,一再重複詮釋,盡力用新知識填補舊知識。1989年後,我們對東歐的了解,或者說東歐可以讓人了解的部分,已經大幅拓寬變廣。我們比以往更加理解歐洲歷史上最重大的悲劇:人類究竟如何謀殺了那一千四百萬人。但這些知識仍舊散落各處,而我想把它們整合起來。

「不能比較」的背後其實是一種幻想:把比較的對象隔絕開來,讓各自都能保持純粹。猶太人的歷史必定是獨一無二,因為他們曾被人指名消滅;德國人是清白的,因為他們早已道歉;俄國人不能批評,因為蘇聯曾被納粹德國擊潰;美國人是良善的化身,因為他們打過一場正義之戰;烏克蘭人是無辜的,因為他們曾遭史達林刻意餓死;波羅的海人也是無辜的,因為他們曾被大量驅逐流放到古拉格。波蘭人當然也是無辜的,因為他們曾先後遭德國和蘇聯屠殺。這種把每個對象完全區隔看待的幻想,讓國族史混淆成文化記憶,文化記憶混淆成禁忌。然而,無論是民族史或國別史,都只有在跟他人互動時才有意義。歷史是一種不斷向外互動的過程。

我們需要歷史,讓每個人都能從中汲取教訓。我們甚至需要歷史,才能成為獨立的個體。禁忌會讓我們分裂為部落,無知會讓我們淪為暴民。只有歷史才能讓每個人用相同的基礎思考是非善惡,成為每一個獨立的個體。

正是這種「不能比較」的自滿心態,讓我們更難付出心力保護良善的體制,更容易讓自己國家的歷史淪為平庸。歷史從來不管你的國家獨不獨特,也不管你的感受舒不舒服。歷史只會展示出人類可能會做出哪些事情,讓我們思考那些事情會在什麼情況下發生。當我們看過人類行為的可能,明白自己也可能做出同樣的行為,我們在應對身邊的社會環境時,就能多帶有一份責任感。無知、禁忌與各種自詡無辜的迷思,都無法增進我們對現在的理解。知曉過去歷史事件的樣貌,才是通往眼前世界的門票。如果問我《血色大地》在往後幾十年最能帶給人們什麼啟示,我會說有些歷史現象只有同時去看納粹德國和蘇聯,才能得到全貌。

(精彩15000字全文請見本書)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價