活動訊息

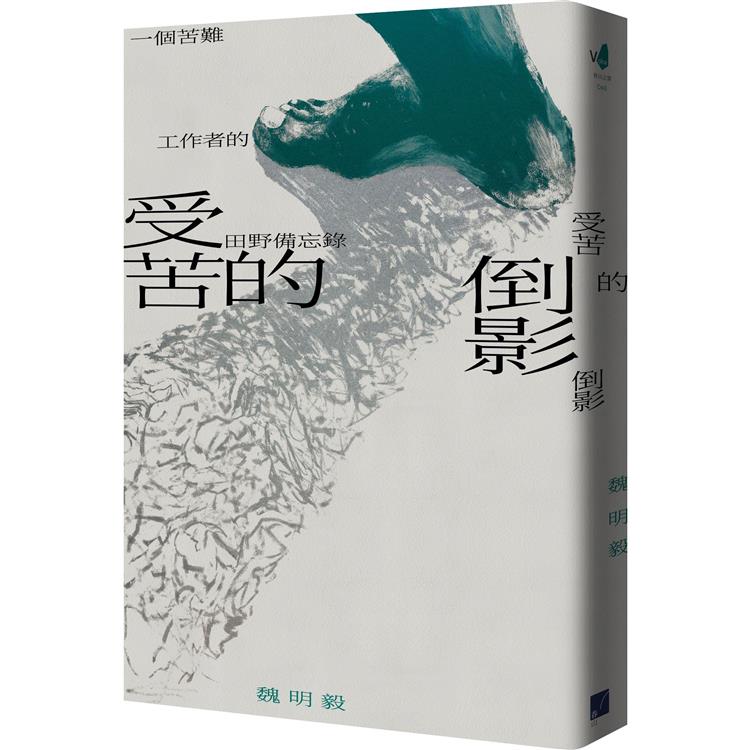

內容簡介

每個人,都有與苦難交錯的瞬間

我們如何意識到向烈焰索取涼冷的荒謬性,並迎向不同質地與軌跡的生命狀態?

《靜寂工人》作者將田野自碼頭轉向苦難工作者的日常

與受苦之人同行,需要一鏟一鏟地堆疊,讓自己警醒如鐘、穩如大山

這是一份諮商心理師/資深督導/苦難工作者的日常備忘錄,記錄多年來作者於第一線與受苦之人往來互動的觀察與反思。無論是向社工示傷索愛的少女、揚言自殺的家暴者、未成年的加害者、體制中麻痺的公務員、忘卻初心的校長、被迫道歉的社工……或許都是受苦者,有千絲萬縷的困境,而與受苦之人同行的苦難工作者,需要一番磨練與技藝,才能在將他人拉出黑洞的同時,不致捲入。

觀察苦難、面對苦難、拆解苦難的「苦難工作者」,也可能在資本與權力結構中沉淪或被吞噬,權力與利益亦可能阻止工作者對困境發問,作者不斷反身追問、批判、檢討,讓人直視自身的投機與軟弱,然而這些反省不只提醒工作者,同時也指向作者自己。在反覆細心的逼視與適時出手介入的過程中,作者培養出穩如大武山般安靜強大的內在。

曾受人類學訓練的作者,從日常田野中反覆思索,鍛鍊出深邃而敏銳的文字,指出人是如何鑲嵌在資本主義社會的結構中,形成當代複雜的精神狀態/精神失序。作者一層一層抽絲剝繭抵達核心,透過一篇篇的日常備忘,讓我們洞悉從個人到體制的困境與缺漏,溫柔地同理從縫隙中跌落的人們,扎實地承接起工作者的不知所措,也具有反身性地提醒苦難工作者保有警醒與初衷。

目錄

推薦序 安靜而深入,深處即遠處──讀《受苦的倒影》(吳易叡,成功大學全校不分系副教授)

推薦序 攀緣壁虎呱呱銳鳴:不斷斷尾再生的苦難工作者(趙彥寧,東海大學社會學系教授)

序 像偵探那樣觀看──沒有故事,眼前盡是一樁樁的事件

第一現場 忽明忽暗的苦難形貌──人們所眼見聽聞的,是什麼?

勞動縫隙裡的人

那人造的形貌模糊之物

惡意的來蹤

在此世代裡的「家」,是什麼?

一陣陣暗地裡的匱乏與渴望

落了地的笑聲

是什麼堆砌出了人的羞憤?

人從生命剝離開來

我們同樣面貌模糊

有氣無力的菜餚

黑色小機體

物質虛掩著苦難

第二現場 藏身於階級與權力裡的平庸──我們能否意識到所身陷的倫理困境?

被吐露出來的話語

是淹沒或投降?

被擱置的人與專業

沒有惡人

跳躍為「常識」的病識感

災難裡的煙花,有沒有真心?

無憂無愁無懼

那頻頻攬鏡自照的前線兵將

我們知道自己的不知道嗎?

那巨大的空隙

平庸尾隨什麼而來?

緊握權力時,人害怕著什麼?

袂過心

人我之間,存在著什麼?

病理性的安穩結構

站在「那個」世界之外

第三現場 生命的多重歷程與開放結局──人與其苦難,可以發展出什麼樣的關係?

人的古老提問

生命的所在之處

那被稱之為發作的受苦

下一回合新生

那些灰階的意念與行動

各式資本世界所架設的意義之網

發問的神聖時刻

充滿生機

如流星的閃耀瞬間

患者

我們如此獨立又相互依存

後記

碎語附錄 我想貼著你的耳朵說:沒有人是助人工作者

序/導讀

序

像偵探那樣觀看──沒有故事,眼前盡是一樁樁的事件

與島上絕大多數勞動者一樣,我幾乎埋首於連綿不斷的工作裡。那裡的日夜算不上分明,文明與蠻陌經常交疊出現,苦難與歡愉之間,似乎連模糊的界線都不存在。對於這樣長期以來用力卻又朦朦朧朧的生活,總感到有些不太對勁。

為了回應那股揮之不去的迷濛,我於二○○八年離開看來已平穩近十年的心理諮商工作,全心全意回到校園,像魚渴望水那般,熱切地盼望借助人類學的訓練,在探問與知識生產取徑上,能將自己的視框轉向更為全貌與貼地。跳離原本見樹不見林的視角,期盼能更清楚看見此刻生活、生命模樣與它的來龍去脈。

何其幸運,隨著人類學課堂、田野與論文改寫出版《靜寂工人:碼頭的日與夜》,此長長歷程的點點推進,某個於我自身的視界、存在形態的分界點,隱然浮現。

二○一二年由學校與田野重返工作,我依舊緊湊與不同性別、年齡、產業別的工作對象,發展著一連串的談話,在他們因其身心的日常受暴、重大傷害事件、進出監所或精神醫療診間病房之際,我們相遇;以及,更多時候,奔跑於島內外各地區,我為不同領域專業工作者,所不得不密集展開有關高風險家庭、特殊身心狀況、校園危機事件、兒少與婦幼安置等議題的訓練課程與會議。

這是與多年前如此相似的工作景象,而我已無法再純然以過往助人者或醫事人員的角色位置,去觀看與理解所接觸的人群、生活,以及其身後的「個別故事」,我所經歷的是截然不同的陌生體會──眼前所見看似各自相異獨立的苦厄現場與事件,卻更像是共時性般地彼此關連。

由於不明白與不安,我開始記錄著因工作所會見的事件、及隨其頻繁移動於都會鄉野之間的生活片段。

而後,那散落四處沒有情節、平板、稍縱即逝的事件群與場景,逐漸匯集映射出若隱若現並有所意涵的景象;每段歷程與事件,看似獨自發生毫無因果關係,卻有著意義上的緊密關聯。那看來斷裂不可理解的,源於人們集體錯過與遺漏了許多看似細瑣的珍貴線索。

在那裡:

過往細微事件,蔓生著此日的厲聲結局;

那原本用以解決疑難的,正創造著此刻接踵而來的複雜問題;

眼前的事件,回答著彼時困惑;

事實給出了答案,同時也打開更深且多向的疑惑;

一如以往的日常,生衍著此時災厄、指認著藏於正常裡的奇異;

彼時事件標記著已定真相,其意義與影響卻隨時間瞬變。

我似乎不再僅只能被動地消耗與埋身於那一段段有關苦厄的談話與訓練勞動。那散布全島各地,由各地會議室、講演廳與會談室所串連推架而出的生活世界,成了意義蘊含的多點田野地(multi-sited);再次地,我有意識地既跑且蹲,重新動身磨練起耐力心智眼光,盡可能收納所見所聞,試圖探究那表面看來毫無關聯的無數「彼」「此」,正演示著什麼樣的當代生命地景。

世界以痛楚的方式現身,而其面貌卻又如此迷離不清。跳躍過我與事件的遭逢時間序, 我將它們一一置放於當代體系裡,一再地排列、重組、分析;藉由事件群的反覆推敲,構築對問題的理解、推進思考。這樣的過程,目的不在找到真理,而是去追問,那暫時識見的全貌,能否至少回答於我個人而言、幾近永恆的三個問題:眼前正在發生著什麼、如何發生,以及,人能如何回應。這是源於一路以來對他人痛苦的目睹而無法不去思考的問句,同時,亦立基於我對於「人作為能動主體,寓居於世」的假設。

因而此備忘錄的排列次序,並不循著時間軸線,是在這段時日裡,我參與、觀看、思考、理解、回應的往返歷程,篇與篇之間,既各自獨立亦相互指涉牽連;以「三個現場」區分出不同事件群與場景,目的是為了作為與讀者溝通的參考架構:在第一現場裡,我嘗試將被普遍病理化而建檔入櫃的苦難,逐一出櫃展開,打開已過度常態化的病理標記,讓「忽明忽暗的苦難形貌」得以回到生命處境被如實理解;而苦難工作的後臺,正牽連著苦厄的日後面貌,在第二現場「藏身於階級與權力裡的平庸」,我將所眼見當代隨階級與權力而來的自戀與冷漠,對照以苦難工作如何被滯留於此刻由政經結構與社會情境──各式資本與形式主義共構的象徵式菁英──所匯流而成的平庸。

面對政經生態因全球商品供應鏈的瞬變與臺灣象徵性菁英的國家治理模式,除卻在週期性的固定時刻,於公領域具現公民身分之外,人尚且需要於私人領域重拾日常的主體意識──深刻思考並有所能動,因而在第三現場,是我素樸的熱切野心,冀望暫借「生命的多重歷程與開放結局」隱喻,人的存在狀態,能因直視所處政治經濟與社會文化情境,得以跨過其指劃出的核心與邊緣二分,在那兩者「之間」,生衍無數的可能與去向。

書裡的日期,除了其中幾日因可能指出具體的地方與人物,而有些調整更改,其餘皆是實際記載之日;另外,文字、段落的轉換與事件描繪的結束時機,若帶來疑問不解與閱讀上的停頓,書寫的原意在於拉緩閱讀的目光流速,邀請讀者去細察那些原以為熟悉卻可能略過的細節;此外,除了幾處為了簡易標示人物的不同而使用「她」作為人稱代名詞,備忘錄裡的第三人稱「他」,皆是用以指稱所有性別的中性代名詞。

最後,這雖然只是一份備忘記錄,卻也耗盡無數難以成眠的夜晚,此間被硬磨練出來的耐心與意志,是來自我對那段際遇的回報──在歷經漫長獨行的苦難工作之後,那起始於當時人類學課堂與田野所開啟一連串與人的美好遭逢。在那裡,我被給予了機會,得以對此生而後的生命與世界,重新張開眼睛,並且再起身步行。

而今,盡己所能,我將隨工作所眼見的世界以文字冶煉成短箋,渴望能進一步理解那些已經發生、仍持續發生的事件,以嘗試求得對於受苦的來處與去向能有所感知;而更加深切期盼望的是,紙本裡的紀錄,能撥動淺細水紋,邀請這本備忘錄所能碰觸到的人,願意一起接手,去深遠而有力地回望自身的寓居之地,將那些看來破碎斷裂的受苦落難,逐一拼湊出意有所指的、變動的意義/現場,或願因此採取或大或小的回應行動。

受苦的現象,正以倒影的形式呈顯於眼前;問題與困厄的可能消解之道,並不總是清晰明亮,它們隱晦地散落各處。我們目睹著,並也在此刻倖存下來,除了在自身與遠方的事件裡,不斷輪迴似地驚異嘆息落難,還能有著責任以及權利,在悲傷與憤怒之際,不只是去尋看動人的情節與故事,而能練習像是偵探那樣探察與觀看──去暫時停留在看來索然無味的細節裡。人可以有所耐心,去檢視事件正如何誠實反映著世界的錯綜紋理。

這份備忘錄即是起自這樣的初步練習。

事件總在這裡與那裡發生著,情節與故事的走向因而無盡和無可預料,它(們)仰賴人們決定將那一樁樁單薄即逝的事件,對應在多長的時間軸裡,以及擺放在歷史舞臺上的哪一個位置。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價