活動訊息

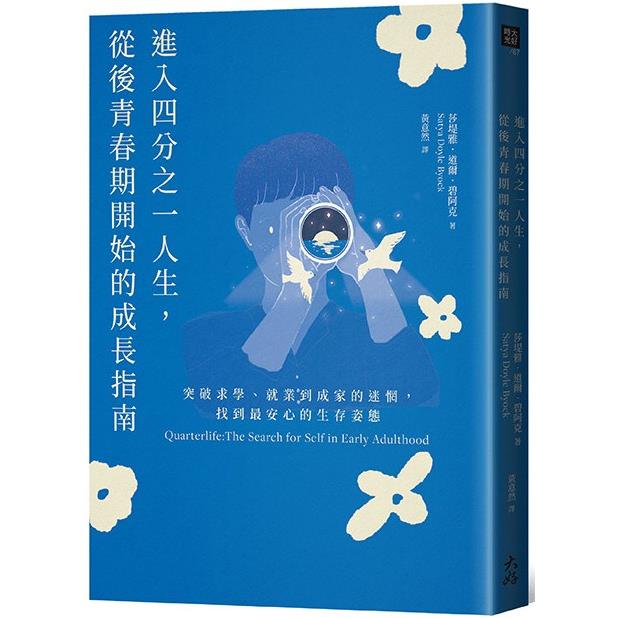

內容簡介

「目前這樣,就是人生的全部了嗎?」

寫給對此刻感到空虛,卻又不知該往何方的你

突破從16歲、26歲到36歲的困惑與迷惘!

★全美青年捧讀的一本書!美國上市九個月持續熱銷,穩坐亞馬遜心理類前30名

★如果你是正在找尋出路的年輕人,或者你想要了解年輕人的掙扎,那一定要讀這本適時而富有啟發性的書。──吉兒.菲力波維奇

從小到大,很少人教我們自問:

「我是什麼樣的人?我想從生活中獲得什麼?」

等到出校門後,才發現自己對未來沒有明確方向,

就算找到了工作,也不覺得人生有什麼特別的意義。

內心始終渴望一個「比現在更好的東西」,

卻又找不出那個「東西」是什麼。

這也是你此刻的寫照嗎?

不論是16歲對志願的妥協,22歲對未來的茫然,

還是30歲對工作的懷疑,36歲對自己的懊悔⋯⋯

每個人生轉折點,你都想問:

○ 該聽父母的建議,還是順從自己的心意?

○ 到底該做什麼決定,以後才不會感到後悔?

○ 我這一生究竟想過怎樣的人生、怎樣的生活?

➤步入「四分之一人生」的迷惘與困惑

日子過得表裡不一,卻不知從何改變現狀

「我卡住了,我到底出了什麼問題?」這是執業超過二十年、長期鑽研榮格心理學的治療師碧阿克,在為16至36歲的人們進行心理諮商時最常聽到的話。這段生命中的精華時光,是從後青春期、成年初期到青壯年的「轉大人」過程,將面臨攸關一輩子的人生大事:志向的選擇、職場的布局,以及尋找伴侶、成家生育的計畫等等。但伴隨而來的,是對人生抉擇的徬徨,與面對不同身分轉換的強烈不安,這種感受過去被稱作「四分之一人生危機」,碧阿克則將此階段稱為「四分之一人生」。她觀察到身處這個階段的人們,可以分成兩種類型:

✓ 追求穩定型:這群人已經做「對」了一切,按部就班勾選生涯清單,卻感到不滿足,總覺得生命中缺少了什麼,感到與自己失去連結。

✓ 追求意義型:這群人關注自己內在的世界,對世俗規定的道路不感興趣,但卻失去人生的方向,對於生活與未來充滿不安。

➤用榮格心理學探索真正的渴望

在四分之一人生,用自己也喜歡的方式活著

碧阿克想對身處16至36歲、對人生感到不安的你說:「四分之一人生不是千篇一律的旅程,它是一段獨特的人類發展時期,需要有自己的藍圖和精神指引。」她鼓勵你要勇於對自己的過去、現在和未來抱持關注與興趣,才能找到自己的核心。

在本書中,她借重榮格「尋找&探索自我」的觀點,並融合神話、文學、流行文化等領域,揭示青年邁向成年會面臨到的創傷與修復。並從多年的治療實務中,梳理出四分之一人生的「成長四大支柱」──分離、傾聽、建立與整合,提供專業的心理學知識與具體方法,引導你解開以下困惑,找回自己的方向:

✧ 為什麼總是對生活感到不滿足,總是覺得落於人後?

✧ 到底要怎麼做,才能釐清自己想要的生活是什麼?

✧ 什麼樣的抉擇,最有利於自己的生存?

✧ 人生,該追求「生活的穩定」還是「活著的意義」?

✧ 如何擺脫過去的創傷,找回自己的初衷?

✧ 該怎麼脫離別人的期待,勇敢創造自己渴求的人生?

➤ 本書寫給這樣的你:

.對現階段的生活感到空虛與乏味的你

.想要改變處境、重新做選擇的你

.希望找出最好的方案,停止不確定狀態的你

.正在努力尋找出路與自我定位的你

活在四分之一人生階段的你,真的沒必要這麼辛苦!你不需要「正常」、「優秀」或「成功」,而是要在極度焦慮的世界裡,找到屬於你的獨特目標,在追求意義與穩定之間達到平衡,走出自己的人生道路。

本書特色

1. 寫給每一位青年的「轉大人」指南書

本書以「四分之一人生」一詞,重新理解「16到36歲」這個階段的生命困境與契機。作者憑藉專業心理治療的經驗,提出應對之道與嶄新視野,引導你踏上平穩的成長之旅。

2. 借重榮格心理學的諮商觀點

作者以榮格心理學「自我探索」的諮商角度切入,帶出內容豐富又深具啟發的個案故事。使用的詞彙和論述方式都十分平易近人,讀來不費力,能夠立即理解並運用在生活中。

目錄

作者註

序文

● Part I:總是對生活感到不滿足

Chapter 1:

比這更好的──尋找平庸人生裡的意義

Chapter 2:

永恆的探索──歷史、文學作品帶來的啟發

Chapter 3:

兩種四分之一──追求穩定型與追求意義型

● Part II:逐步創建個人的生命之路

Chapter 4:

追求意義型──設法將雙腳踏入生活

Chapter 5:

追求穩定型──需要學會放手的藝術

Chapter 6:

分離──脫離不再適合自己的關係和期望

Chapter 7:

傾聽──密切注意內心疾呼的渴求

Chapter 8:

建立──為自己想要的生活創建工具和習慣

Chapter 9:

整合──發揮所學展現新的面貌

結語

致謝

序/導讀

導讀

「我為什麼覺得迷惘?」

「我的生活為什麼一團糟?」

「我為什麼卡住了?」

「我到底出了什麼問題?」

這些我全聽到了。從隱約懷疑到無止境的恐慌──不可否認地,在十幾歲、二十幾歲到三十幾歲的年輕人當中,苦惱的心情普遍存在。嚴重的焦慮、憂鬱、痛苦與迷惘,事實上是常態。自殺率高得可怕,服藥過量也一樣嚴重。促使問題更加惡化的,是給這些人常見的診斷和解決方案往往增加了混亂和壓力,彷彿這階段的人生讓個人與醫療體系措手不及。這不只是精神疾病的問題。從根本上來說,沒有人對這時期的人生發展有深刻的了解,社會大眾甚至對這段青春期之後的二十多年該如何稱呼,也未曾有共識。

我稱這個階段為「四分之一人生」,源自「四分之一人生危機」。這個詞最初由艾比.威爾納(Abby Wilner)在一九九七年所創造,在我邁入成年的二十一世紀初期開始崛起。四分之一人生是一段獨特的人類發展時期,需要有自己的藍圖和精神指引,不該淪為預計會發生一連串危機、令家庭絕望與個人感到羞愧的時期,也不該是經常倚賴醫療方式來處理問題的時期。

這本書就是要提出替代方案。

我之所以成為一名心理治療師,並專門幫助處在這個成年階段的人,是因為我在那些年也經歷過迷惘。當我去尋找、探究自己的心情為何如此不知所措的深刻見解與答案時,所找到的資訊或協助少得可憐。我從小到大在學校學到的生活方式,似乎與大家期許我獨立的生活方式並不一致。如同這年齡層的多數人一樣,我一直在學術發展的階梯往上爬:從小學一年級到二年級,五年級到六年級,一路到高中、大學,然後就把我放到社會上生活了,彷彿我受過的訓練已足夠應付學術以外的生活。實際上並沒有。沒有人教過我,如何烹煮健康的餐點或更換輪胎;更沒有人教我自問,我是什麼樣的人或我想從生活中獲得什麼。此外,也沒有人給我工具幫助我了解,在重重社會困境包圍下的世界該如何生活。儘管我的同儕和我一直以來接收到的訊息都讓我們相信,人生是一段有條不紊、漸進式的階梯,能夠通往某些目標,例如:職業發展、婚姻、擁有住房;但是到了某個時間點,我們各自都發現事實並非如此。我們對成年期的線性印象是根據異性戀本位的性別角色和種族、經濟上的等級制度,這些過時的觀念認為充實的人生可以透過勾選人生待辦事項的清單來實現。實際上並不可能。

四分之一人生不是一段千篇一律的旅程,需要收集許多經驗,包括雜亂、具體、未知的經驗。完整的心理發展離不開複雜的關係、失敗、風險、渴望與冒險。儘管西方文化渴望減少雜亂和混亂,但四分之一人生階段的心理發展卻不是遵循一個簡單的計畫。經驗是找到自我人生的基礎,而人生本來就是獨一無二的,沒有專屬的地圖或明確的路徑。如同神話學家喬瑟夫.坎伯(Joseph Campbell)在思考人生旅程時說的:「就算有路,那也是別人的。」

不過有些常見的模式可以當成沿途的路標。

接下來的章節,我將對四分之一人生的永恆之旅提供一些見解,首先藉由探究歷史上的文學和傳記中關於這段時期的描述,接著再透過我心理治療實務中的四位案主──蜜拉、康納、葛蕾絲與丹尼的故事。這些故事從第二部開始,將會呈現四個截然不同的青年,如何逐漸了解自己、開始找到自己的道路。

要了解這階段的人生,首先要辨認處在四分之一人生的兩種青年類型,以及他們的目標和我所說的「成長四大支柱」。我會透過葛蕾絲和丹尼的故事,介紹「追求意義型的人」與他們對穩定的追求;接著再透過蜜拉與康納的旅程,說明「追求穩定型的人」與他們對意義的追尋。無論你多數時候是尋求意義,或是追求穩定,你的終極目標都是兩者兼得,以致能在自己的人生中體驗到完整與自在。

成長四大支柱──分離、傾聽、建立、整合,就像發展過程中的路標。這些並不是線性階段或者需要完成的任務,而是四分之一人生階段中重要的心理課題,可以導致攸關身心健康與滿足的重大改變。完成這項課題必須擁有接受的能力與奉獻的精神,並不是件容易達成的事,而且有數不清的結構與系統性的障礙增加了難度而令人困惑。然而驚人的轉變還是有可能發生,即使背負過極為嚴重的創傷與痛苦。因此,了解一些發展的模式將會有所幫助。

這項課題不一定要在心理治療中進行,但治療確實提供了安全、始終如一的場所,供人深入思考和具體治癒,並給予指導及自我省思的機會。這在現代世界的其他地方是很難找到的。

一般都勸誡在四分之一人生節點的人不該以自我為中心,我的觀念與此相反,我鼓勵案主對自己過去、現在和未來的生活與經驗抱持興趣。我看重的是廣泛的好奇心,而不是尋求有限的結論。利己的想法,在短期和長期上都有助於緩解憂鬱和焦慮,更幫助人們發現正在尋找的獨特生命之路。關於如何成為成年人,青年通常接收了大量相互矛盾的訊息,像是:做人得務實且成功,還要受歡迎、有魅力;要有錢又有名、聰明又有趣,並且富有創造力和企業家精神,但不能以自我為中心或自私,更不可享有特權或冷酷無情、不知人間疾苦。這些暗示和明示相互牴觸,全都無關真正的自我認識或自我照顧,而青年為了遵守這些指示反而會變得極度迷惘。相反地,青年越探索自己的身體與過往的經歷、從前的創傷和壓力,以及欲望和渴望的核心,就越能學會傾聽自己的直覺而對自己未來有所了解。這是我提倡的做法:不用去修補一個人所謂的破碎,而是去好奇自己的身體與靈魂,如何對外在世界、人際關係、親密關係、家族史、食物及文化社會中的種種經驗做出最好的反應。

這本書是寫給任何年齡約莫介於十六到三十六歲之間的青年,他們迫切地想要改變自己和所處的環境,他們疲憊或害怕、憂鬱或焦慮,甚至可能絕望。這本書也獻給──希望自己的成年生活沒有無止境的苦難或揮之不去的不確定狀態,取而代之能是充滿清晰的思路、方向及喜悅的人;以及努力在令人痛苦的行星上尋找出路的人;還有仔細思索此階段的人生,為了找到目前所處定位的人。此外,這本書也寫給這些青年的父母、治療師和教師們。我們的終極目標是透過自我探索,讓青年在複雜且極度緊張、焦慮的世界裡,找到並創造自己的人生與目標。儘管自我探索一再受到大眾嘲笑,但這不是「自我耽溺」,而是如同古人所鼓勵的行動:「認識自己,你就會了解諸神。」

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價