活動訊息

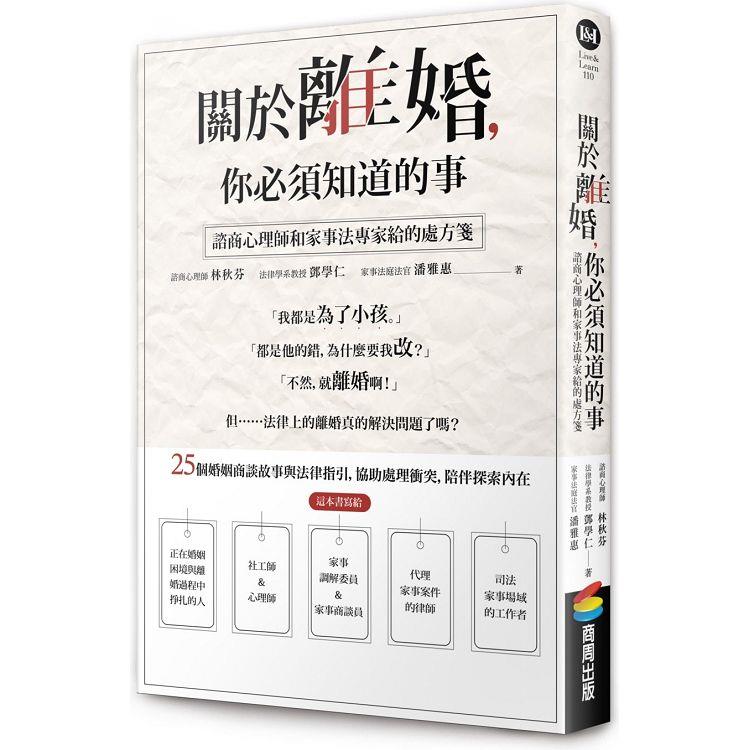

內容簡介

「我又沒有錯,為什麼要我忍?」

「我都是為了小孩。」

「不然,就離婚啊!」

但……法律上的離婚真的解決問題了嗎?

當婚姻再也走不下去時,有人為了孩子忍受家暴折磨、有人為了親權問題衝突不斷、有人將爭執延伸至法庭攻防戰、有人後悔早該離婚、有人婚後卻不付贍養費……

離了婚,一切就海闊天空了嗎?

諮商心理師 X 家事法專家的婚姻處方箋,還原25個婚姻商談現場,協助處理關係衝突,陪伴探索內在,並由家事法專家提供專業指引,跳脫離婚困境,拾回新生活!

這本書寫給:

◎ 正在婚姻困境與離婚過程中掙扎的人

◎ 社工師、諮商心理師

◎ 家事調解委員、商談員

◎ 代理家事案件的律師

◎ 司法中家事場域工作者

本書內容特色:

● 由第一線婚姻諮商心理師分享婚姻調解案例及建議。

● 結合法律博士和家事法庭法官專業見解,提供及剖析離婚相關法律知識。

● 真實還原離婚諮商、調解及訴訟過程與心情,給予支持。

▍諮商心理師的處方箋

1. 覺察內在需求,改變的開始

2. 離開對錯,面對關係的真實

3. 為了孩子放手,才是對孩子好

4. 放過對方、也放過自己

▍家事法專家的處方箋

1. 善用法律資源,擺脫家庭暴力

2. 官司沒有贏家,諮商調解尋求突破

3. 離婚不單親,親子關係共守護

4. 相互合作,離婚也能好聚好散

★如果你正在為婚姻困境尋找解方:

這本書引導覺察夫妻雙方的心理需求與困難點,並由專業心理師提供改善關係的建設性意見。

★如果你正在陪伴婚姻當事人走出離婚的困境:

這本書提供不同處境下個案的商談過程,心理師分析婚姻衝突背後的本質,法官與學者從法律實務面,給予專業指引和建議,能更有效地協助當事人找到解方。

看完這本書,能夠得到:

◎ 改善婚姻關係的突破口

◎ 理解夫妻雙方在婚姻關係中的心理需求

◎ 學習家事商談中的法律實務知識

故事緣起

社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會,簡稱「兒家協會」,由一群精神科醫師、心理師、社工師發起,於二○○八年十月四日立案登記,以全人、全程的多元整合服務協助家事紛爭、家暴家庭及早年性創傷的成年人。

本書籌畫兩年,由兒家協會九位一線工作者包括社工與心理師撰寫改編。內容包括曾服務的十七個個案故事,以及八位已結案多年的當事人受邀回娘家,在訪談中細述自己的故事。由文字工作者高婉容進行訪談與二十五篇故事撰寫,再由林秋芬心理師根據這十五年來為兒家協會所服務家庭,改編為二十五種常見樣態,並為每一種樣態撰寫心理師觀點。此外,邀請到家事法學者鄧學仁教授及家事法庭潘雅惠法官,分別從法律面及法庭實務現場提供法律觀點,共同完成這本實用性強之書籍。

助人工作領域以生理女性居多,二十五篇故事主角性別比之生理男與女的比例為3:2,有助於工作者了解男性在婚姻衝突中的觀點。故事中的當事人即使婚姻衝突不斷,面臨外遇、家暴,有人為了給孩子完整的家而選擇繼續留在婚姻、有人後悔早該離婚、有人離婚後仍持續糾葛、有人因孩子照顧而延伸戰場、有人離婚後面臨對方不付錢、不看孩子,但這些故事的當事人終歸回復到平靜的生活。

目錄

社會各界專業人士一致誠摰推薦 (依姓名筆劃排列)

〈專文推薦〉愛無限 縱有荊棘 有愛無礙 王迺燕

〈專文推薦〉前往幸福之旅程,不遠 李麗萍

〈專文推薦〉婚姻的小事,離婚的大事 賴芳玉

〈專文推薦〉那些為美好婚姻生活努力的英雄們 賴淳良

〈專文推薦〉今生有錯今生過,來世有緣來世牽 鍾宗霖

第一部 在破碎的婚姻裡掙扎─雖有保護令、外遇仍未離婚

1. 我的以為和你不同 Tina

2. 從長計議 莉亞

3. 挫敗與無力 志雄

4. 我們的婚姻沒有問題 老李

5. 都是她的錯 熊爸

6. 怨偶 老胡

第二部 為了孩子我不離婚,最後仍然調解、判離收場

1. 我知道她會對孩子好 大華

2. 名存實亡的婚姻 阿慶

3. 重建不能只有我努力 安爸

4. 孩子,我一定挽回媽媽 阿峰

5. 不得已也無仿 淑萱

6. 我被迫放手 阿芬

第三部 離婚容易解怨難─調解、判離後仍然衝突不斷

1. 我們情緒仍然綁在一起 曉涵

2. 我們都愛孩子 明勝

3. 戰場持續 芸如

4. 要怎放得下? 龍哥

5. 不要再來打擾我們 淑惠

6. 我只想見到孩子 阿民

7. 你怎可以過得好 輝哥

第四部 一別兩寬各自歡喜 離婚後即使不付錢、不給看小孩,最後各自平靜生活

1. 我坦然,孩子也坦然 淑娜

2. 我與自己和解 雅言

3. 終於放下 義明

4. 我盡力了 阿寬

5. 希望與失望 麗麗

6. 老年放手更幸福 進發

序/導讀

〈專文推薦〉

愛無限 縱有荊棘 有愛無礙

花蓮縣兒童暨家庭關懷協會 創會暨榮譽理事長、兒童青少年精神科專科醫師

王迺燕

「醫師,我應該沒有跟你講過,我在北部讀大一的時候,我外婆過世,我媽媽一直沒有告訴我外婆重病,讓我以為只是慢性病,直到她過世才告訴我。她是我最重要的家人,我竟然沒有見到她最後一面!」

小珍幼時常常目睹父母激烈爭吵,爸爸摔東西,動手打媽媽,媽媽歇斯底里地叫吼。

「我從小就不快樂。我成績很好,同學、老師也大都喜歡我,我的個性很安靜不愛說話,現在回想,我應該從小就有憂鬱症,或是說我的憂鬱症病根是從小時候父母家庭問題開始。後來家暴通報,他們終於離婚。我跟我媽住,她大多在外地工作,後來改嫁,但還是會來看我,也會帶東西給我,對我的規定又很多。我幾乎是外公外婆養大的,是他們把我從恐怖的家庭中救出來的,我寧願他們是我的父母。所以醫生你應該能理解,當我媽以不耽誤我功課為由,沒跟我說外婆病危,導致我無法見她最後一面時,我是有多生氣、多難過!」

依內政部統計,二○二一一年離婚對數為四萬七千八百八十八對,折合年粗離婚率為千分之二點○四,在亞洲是數一數二的高;婚齡中位數於二○二一年為七點九五年。這顯示不少兒童曾經歷父母離異。父母離異後,他們是否都有被妥善照顧?是否仍擁有來自父母的愛與關懷?還是被迫二選一,只能住在父或母一方?他們能隨意要求見父或母嗎?還是最終被父或母當成武器,以監護權或是會面交往脅迫或攻擊另一方?

研究及文獻都指出,目睹家庭暴力的兒童的心理創傷不亞於遭受身體虐待的兒童,他們也會出現焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群,甚至出現攻擊、破壞等非行行為(Melissa,2002)。一項在邁阿密研究一千一百七十五位二十至二十四歲青年個案的回溯性研究顯示,童年暴露在家庭暴力是成人早期憂鬱的獨立危險因子(Russell, Springer, & Greenfield,2010)。身處高衝突家庭的孩子遭受到身心影響可能是短期的適應障礙合併焦慮、憤怒、哀傷、過度擔心、對立反抗行為,此外,還有可能呈現憂鬱、創傷後壓力症候群、對父母忠誠的衝突以及親子離間問題。

花蓮縣兒童暨家庭關懷協會(以下簡稱本會)多年致力於目睹家庭暴力兒少及其家庭的支持、諮商、團體治療等相關服務;承接花蓮縣政府駐地方法院家事中心事務,促使當事人主動解決紛爭、降低衝突,並提供陪伴出庭、心理諮商、子女會面交往等服務。數年來,本會已經出版多套家庭暴力、目睹兒少、家事商談、子女會面相關刊物及影片,提供一般民眾、當事人、專業人員認識與使用。本會社工、心理師提供當事人的家庭服務如家事商談、心理諮商已累積相當經驗,各類型家庭衝突、各式議題均熟悉。為了使普羅大眾能夠關心此議題,以及提供專業人員工作時的參考,本會於今年(二○二三年)成立十五周年之際,林秋芬諮商心理師(本會秘書長、社工師)整合了協會內社工及心理師的各類型服務案例,並邀請八位結案多年的當事人回來接受訪談,分享自己的心路歷程(均經改造背景資料)。二十五個案例內容除了描述個案故事外,還有心理師解析以及家事法官、專家學者的分析解說。鄧學仁教授和潘雅惠法官均為專業學養與實務經驗豐富的專家,分析鞭辟入裡又容易閱讀理解。尤其感謝兩位專家長期支持及指導本會相關會務,並同意討論分析書中案例,使得本書可讀性更高、更具專業性,真是讀者之福。另有許多法律界、精神醫學界、兒童青少年精神醫學界、心理學界專家及教授推薦,在此一併感謝。

小珍這案例是我門診幾個個案的綜合,他們都經歷過父母親衝突或家暴後父母離異。他們不只是研究報告中的數據,而是有著共同的背景、活生生遭受苦難後成長的青少年或年輕人。他(她)們之中,有些人成年後找到多年不來探視的父親,卻發現父親並非母親所說的那樣不堪!他們及其父母的經歷均可見於書中案例。這都告訴我們書中Tina、淑萱、龍哥、義明以及小珍都不是特例,而是常見案例。

花蓮縣政府自二○一五年即開始支持與投入資源於此服務迄今,期待各地縣市政府亦能投注資源於離異前中後期的家庭。期待此書能達到拋磚引玉之效,讓更多人關心此議題。

〈專文推薦〉

前往幸福之旅程,不遠

臺灣苗栗地方法院少年及家事法庭法官

李麗萍

二十年前,一對高學歷之年輕夫妻,育有一個兩歲幼子,因離婚、親權、會面、家暴、財產等爭執,在多處法院爭訟近二十件,每次會面都錄影,每個傷痕都拍照,隨時蒐證控告對方。最後一次受理案件時,孩子已七歲,在父母無窮無盡之衝突中,浮浮沉沉,失去童年、被迫長大,學會壓抑及討好,在忠誠議題不斷掙扎。迄今,我仍然忘不了這個孩子。不知,是否已息訟止爭?

婚姻、育兒、親屬之衝突,潛藏認知、情緒、壓力之糾葛,剪不斷、理還亂,非循司法途徑依法論法,即可妥善周全解決。二○一二年六月家事事件法施行,各法院積極推動家事調解,設立家事服務中心,開辦親職教育、親密溝通、兒少心理等課程(團體),連結社福、教育、醫療、諮商等資源,引入家事商談、諮商輔導、會面交往等服務,開啟柔性司法多元服務之里程碑。二○二二年六月家事事件法施行十周年,少子化、高齡化、高離婚率、低結婚率之社會,少家司法任重道遠,法律、心理、社工、教育等專業之合作,更顯重要。

認識林秋芬心理師,在一場偶然之家事研討會,法律與心理、社工之專業,因而激盪更多美麗之交會。林心理師兼具心理、社工專業,二○○八年創辦社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會,承辦駐法院家事服務中心業務,創立華人共親職中心、癒所創傷復原中心,在花蓮社區及法院駐點服務,提供以家庭為核心之家暴與家事三級處遇服務,擅長與司法合作,以家事調解、家事商談、諮商輔導等資源,協助解決家庭紛爭、保護兒少權益,熱忱無限,創意無窮,令人敬佩不已。

認識鄧學仁教授及潘雅惠法官,也在家事法律及少年業務研討會。鄧教授任職中央警察大學法律學系,畢生奉獻家事法律研究,長期協助家事司法工作,培訓家事相關專業人才,高瞻遠矚,無私無我,令人尊敬。潘法官任職臺灣雲林地方法院少年及家事法庭,亦曾擔任少年及家事法庭庭長,積極連結資源,戮力推動家暴防治及兒少保護,不畏案件繁重、人力困窘,堅守少年及家事審判工作,亦為我輩典範。

少家司法資源困窘,苗栗之醫療、教育、社福、諮商資源不足,擔任臺灣苗栗地方法院少年及家事庭庭長時,推動家暴相對人審前社工關懷、預防性認知輔導教育、家暴相對人後追轉銜、初階親職教育、進階親職團體(爸爸團體、媽媽團體)、家事兒少心理調適團體(兒童組、青少年組、幼兒親子組)、心理諮商輔導(兒少、夫妻、個別、共同)、親密伴侶溝通(夫妻、伴侶)、未成年子女會面交往協助(審前、審中、審後)、家事商談(個別、共同)、印製父母共親職手冊、親職文宣筆、法庭寶貝熊陪伴出庭兒少,篳路藍縷、困難重重,幸有林心理師一路相伴、相助,鄧教授及潘法官之創見及作為,亦提供勇氣及方向。

司法為正義之最後一道防線,少家司法為兒少及家庭之最後保護傘。但是,司法不是萬能。司法爭訟過程,如未善用資源、緩解衝突,甚至不斷纏訟、升高對立,不僅讓有限之司法資源耗竭,對兒少及家庭之撕裂、傷害,有時,更須窮盡一生修復。若善用家事調解、家事商談、婚姻諮商、親職教育等資源,互相理解、互相感謝,好好溝通、好聚好散,毋庸彼此煎熬,其實,前往幸福之旅程,並不遠。此本林心理師、鄧教授及潘法官合著,二十五個精彩之生命故事,有笑有淚、有愛有恨,有心理、法律等專業解析,在家庭衝突、司法爭訟中,找到了愛與希望,告訴我們,前往幸福之旅程,真的不遠。

本書適合司法同仁閱讀,也推薦承辦家事案件、諮商輔導之律師、社工、老師、心理師、調解委員,及少年輔導委員會、家庭教育中心、毒品危害防制中心、社會局(處)科等專業人員閱讀。陷入婚姻衝突螺旋、糾結夫妻離合議題、難以成為友善合作父母、因家庭衝突而堆疊內在創傷之人,更適合閱讀本書,可以畫下停損點,找到方向、找到方法,自我療癒、自我修復,前往幸福之旅程。

(本序作者為臺灣苗栗地方法院少年及家事法庭法官,曾任少年及家事法庭庭長、苗栗縣家暴性侵性剝削防治委員、苗栗縣毒品危害防制諮詢委員)

〈專文推薦〉

婚姻的小事,離婚的大事

律州聯合法律事務所主持律師

賴芳玉

關於離婚,你必須知道的,不只是離婚的事,更是婚姻的故事、是孩子、是我們童年、我們父母的事。

所有的事,都會連結到很遠、很久的印記,在以為遺忘的時候再次浮現。

我舉一個冰箱的故事,很日常,卻可以延伸到很遠的地方。

有位女性朋友曾跟我訴苦,她說:「老公經常想盡辦法把冰箱裡食物清空,只要還有剩食,他不准我丟也要我跟著吃......」,我問她:「妳喜歡冰箱塞滿食物嗎?」她點頭,冰箱內「年年有餘」,讓她覺得「豐衣足食」,夫妻倆經常為了冰箱食物的生活習慣而爭執。

我是一個很愛發問的人。因此在追問細節時,意外發現他們生活習慣的差異,連結的竟是個人「安全感」的來源,她老公因為浪費食物而有罪惡感,所以冰箱清空,讓他比較「舒服」,避免有浪費食材的焦慮;而她則喜歡隨手可得、備而不用的物資,簡單說,她對於「囤積」,比較有安全感。

這些感受,都連結到他們的童年,父母養育時帶給他們的情緒、情感及生命經驗,那是一代傳一代的印記。

事情雖小,卻可以是大事。

我記得曾有位男性朋友,他是社會菁英,經濟狀況自是優渥,但他很苦惱。他說:「妻子喜歡回收物品,我完全無法和她溝通……」,我看到照片中的百坪「豪宅」,堆滿回收舊物,那通往樓中樓、美麗的旋轉階梯,在雜物的堆疊下僅餘半步空間可供踩踏。

他想離婚嗎?他很糾結,畢竟在曾經貧窮、一無所有的年輕歲月中,她是不離不棄,與他共患難的妻子。但這種婚姻生活,該如何是好?

有個名詞「囤積症」,美國精神醫學學會(American Psychiatric Association)在精神疾病診斷與統計(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)第五版中,特別把囤積症歸類為精神疾病的一種。

我雖不知這位妻子是否已達到精神疾病狀態,但這則離婚故事的背後,恐怕不是離婚議題,而是該如何協助家人就醫的課題。

經歷這麼多年、這麼多人的離婚故事,我不斷學習處理家事事件的能力:「覺察」、「辨識」、「對話」、「整合」及屏除偏見,以平等、尊重各種形式的生命選擇,至今仍深感不足。

家事事件是跨專業整合的社會科學,透過不同專業者觀點,讓我提升處理家事的能力,時時提醒如何在法律二分法、辯論與對立的司法系統中,擴充多元的、整合的對話的空間,重新建構情緒、情感與法律的婚姻制度。

這本書最大的特色就是跨專業的多元與整合。書中的離婚故事,實務現場遍及諮商、家事服務中心、家事商談、家事調解及家暴保護令處遇計畫的團體治療。作者群有心理師、法官及學者,他們分別在每個破碎的家庭提出自己的觀點與解方。

從婚內風暴、離婚到離婚後的困境,從中年婚姻、老年婚姻到重組家庭的案例,每個傷疤,都透過心理師點出,每個法律歷程,也有家事法官與家事法學者提供法律觀點與概念。

很有趣的是,許多法律人都說家事案件,法律不過就三條:《民法》第1052條的離婚事由、《民法》第1055條之1的親權認定及民法第1030條之1的夫妻財產差額分配請求權。言下之意,家事事件好像很簡單,很不法律。

然而憲法法庭這二年卻連續因家事事件提出矚目的憲法判決。

在二○二二年提出「憲判8」(111年憲判字第8號),強調離婚事件中的兒童自主權及表意權,在二○二三年提出「憲判4」(112年憲判字第4號),提到婚姻自由,包括結婚、繼續婚姻及離婚的自由,更改變過往實務採用(最高法院二○○六年第五次民事庭決議)對於民法第1052條第2項但書只限於婚姻破綻的有責性較輕或相當的配偶的離婚權,而認為該條只限制「唯一有責配偶」的離婚權,並要求立法者應於兩年內修法。所以關於離婚,無論在哪個專業領域,都不簡單。

而看完這本書,我深刻體認到一個事實,那些被誤認為婚姻中的小事,都可能成為離婚中的大事。所以,無論你/妳在人生哪個階段與處境,我都誠摯推薦閱讀這本書。

〈專文推薦〉

致為美好恬靜新生活願景奮鬥的你

華嚴法律事務所律師

賴淳良

宋代詞人辛棄疾曾經寫下一首詞〈清平樂 • 村居〉,描寫家人互動的情景。「茅檐低小,溪上青青草。醉裡吳音相媚好,白髮誰家翁媼?大兒鋤豆溪東,中兒正織雞籠。最喜小兒亡賴,溪頭臥剝蓮蓬。」雖然居住處所並不寬敞,但是有舒適的環境,陪伴著家人從小到老,一幅恬靜的家居生活。

如果法庭內喧囂的爭吵聲,能夠經由每一位有能力的人,伸出一雙專業的手,協助碰到人生困境的男男女女、老老少少,帶著一幅恬靜的生活新希望圖景,步出法庭,重新面對新的生活,也許是每一位家事事件參與者願意奉獻的心意與期盼。本書三位作者帶著各自的專業,不但願意伸出雙手,還願意分享寶貴的經驗,提供專業的分析,相信必定能帶給更多人「溪頭臥剝蓮蓬」的那一份美好。

鄧學仁教授長期耕耘家事法,除了教學之外,也是熱門的演講人,以順口而切中要點的語詞,推廣家事法的理念,讓聽者心領神會,興趣盎然。鄧教授也是家事事件法的制定委員,催生了屬於程序法性質的家事事件法。在本書中的法律分析,鄧教授提供既有實體法,又有程序法的觀點,必使讀者有完整的了解。

潘雅惠法官長期從事審判工作,在落實家庭暴力防治法,有相當顯著的成效,獲得廣泛的讚譽。在審判實務上,很早就結合各種資源,組織個案研討會,協助破碎的家庭以及少年。由於潘法官熱誠的態度以及專業的知識,使得地方政府各局處機構以及團體,紛紛積極的配合。潘法官也就實際上帶領團隊,落實少家審判的理念。

林秋芬心理師籌設家庭兒童福利團體,由於有專業而溫潤的視角,很快獲得各界熱烈響應,在婚姻諮商、親職教育、會面交往等等諸多家事法領域,帶給法律實務工作者,許多不同面向的回饋,也帶給許多家庭及當事人溫暖的希望。

面對家庭婚姻生活,夫妻或是兩位配偶面臨全新的生活型態,子女的誕生,帶來喜悅以及終日的操勞。逐漸佝僂的父母親,需要子女溫暖的手掌。當家庭權、兒童權利、老人權利逐漸成為思考家事事件審理或協助家庭成員重新面對關係的必要元素時,權利的真正意涵以及在地社會化,也就成為必須自我琢磨的重點。在臺灣社會中,權利聲稱是否只是權利人向義務人主張權利內容的單行道,或者可以理解為是權利人與義務人一種相互的鄰近、回應,進而期盼為雙方或更多成員,建構並形成屬於自己期盼及應有的行為規範,而呈現出一種網絡多重交會的狀態,進而成為每位家庭成員自我成長的動力,或許是另一種可以展現的權利模型。

本書有故事的題材,有專業的分析,結合不同領域的跨界合作,相信能進一步引領受憲法制度性保障的家庭,有更美好的發展。

〈專文推薦〉

今生有錯今生過,來世有緣來世牽

臺灣高雄少年及家事法院院長

鍾宗霖

家事紛爭,要離婚的夫妻,如果不是那麼在乎對方(不管是愛、還是恨、還是不甘心);如果不是對孩子的獨佔欲,那麼的強烈(已經失去了婚姻,孩子成為父母,另一種心靈的依靠,絕不能失去),也就不會糾葛、仇恨得那麼深,如此難分、難解、報復、不甘心、仇恨入骨……

此時,家事紛爭的當事人,都期盼能於最後一道正義防線的家事法庭上,獲得到他們認為,法官會給他的公平正義。但家事離婚訴訟,也是酌採攻擊與防禦方式的辯論主義,當事人有舉證的責任。如此,將會引發夫妻更多的權益保衛戰,攻擊防禦的訴訟辯論制度設計下,彼此在家事法庭殺得遍體鱗傷,每開一次庭,就再度撕裂,令人心碎的心靈舊傷痕……。合作友善父母的期待,就這樣消失了,可憐的孩子,就變成父母雙方的訴訟籌碼與代罪羔羊。縱使家事法庭的法官大都酌採職權進行、職權探知主義,一直要求父母雙方提出:父母親職教養計畫、參加親職教育、婚姻諮商,或提出證據、互相對質……其結果,只會更增加彼此的較勁、對立、敵視與貶抑對方,因為任何一方,都自覺是婚姻中的「受害者」、被否定而非常委曲。

本書三位作者,一位是心理諮商專家、資深的家事商談實務家;一位是博學研究家事法的知名家事法學博士教授,並有深厚指導家事調解實務經驗的學者;一位是非常資深、專業久任於家事審判領域、審理家事事件超過二十九年的家事調解法官兼家事審判法官。三位專家、學者、法官撰寫本書,共同倡議家事紛爭,不應只尋求傳統的家事法庭審理判決來處理,而宜從家事商談、家事調解的溝通、探索自己內在的心理需求開始。

閱讀本書,從林諮商心理師的分析,可以瞭解家庭紛爭,使人受挫折、受創(傷),心靈受創(傷)的人,經由人類心理的防衛機轉作用,不是攻(反)擊,就是自我傷害。從家事商談實務工作中發現,人一定要先有被愛和關懷的真實體驗,才能夠學會去付出和體諒他人。而鄧教授及潘法官於書中分析了家事法的真義及家事調解的歷程,如能夠讓受創、覺得委曲的兩造夫妻,因調解委員的傾聽、同理、陪伴、增權、賦能,將使他們真實感受到:被理解、被支持、被關照、被看重,而覺得有依靠、有出口、有感動,兩造(夫妻)才有改變的希望與可能。這是家事法庭,用訴訟程序審理判決,無法達到的境界。

從本書的案例及商談、調解歷程的解說分析,可以證明經由家事商談、家事調解去解決家事紛爭,比較有可能引導緣盡情未了的夫妻,學會愛自己,珍愛自己的子女,而真的放下「十年相愛霜滿天、此恨綿綿無絕期」。本書由不同案例,讓我們更清楚,家事商談及調解,可以引領家事紛爭的夫妻,讓他們願意,重新檢視自己的人生:走到現今婚姻、親情的衝突與困境,離婚與否的掙扎與在愛情、親情關係中的心理需求是什麼?當他們被引領探索自我的內在及思考婚姻生活的真實層面時,其實,他們會發現,有一半的責任需自行承擔,而非一昧地歸咎、攻擊他方。使他們,了知與接納:唯一讓自己好過的方式,是先放過曾經愛過的人,釋出善意,才能重新開啟未來的人生,否則,窮極一生,都將活在怨恨的深淵中,傷及無辜的孩子。

我閱讀本書的啟發是:處理家事紛爭,如果能啟動家事商談及家事調解的傾聽、溝通、增權、賦能及引導自我覺察,促使兩造(夫妻)先有「放下仇恨」、「原諒對方,原來也是在原諒自己」、「孩子原來你是那麼需要父愛與母愛」的認知,及催化出內在正向的心理動力,那麼家事紛爭,在家事商談及家事調解歷程中,往往就在彼此自主及願意的選擇下,重新建構新的關係(不論是離婚或破鏡重圓),將容易多了。

三位專家撰寫本書,以案例解析提供心理諮商、家事法學、家事商談及調解的運用,才是解決家事紛爭的正道與良方。我想三位作者,把自己活成一道光,讓許多人藉著他們的光,走出了黑暗。他們知無不言,保持心中的善良,祈望處在家事紛爭困境中的人們,藉著他們的善良,走出絕望。他們保持心中的信仰(堅信家事商談及家事調解可以真正解決家事紛爭),盼望許多從事家事助人工作的專業工作者,藉著本書的案例分析,而堅定家事商談及調解的信仰,可以幫助家事紛爭中的家庭走出迷茫,迎向光亮的人生。寫書分享廣博知識及專業經驗,是相信自己擁有的這份力量,因為許多人閱讀了本書相信你們,而開始相信了自己,從此讓自己的人生,過得更精彩、更自在。(以上係摘錄及援引泰戈爾〈用生命影響生命〉之詩歌)

本書三位專家學者,在家事法及家事商談、調解領域,都是我的老師,我向他們直接、間接學習,惠我良多,茲榮幸獲邀敬讀,書中案例分析解說,令我生共鳴之心,感佩甚深,樂為之序。

試閱

3-5 怎麼放得下?總是與前任藕斷絲連?

監護人、親權人、主要照顧者三者的差異

龍哥大前妻十歲,在工地包點小工程,在工地旁的檳榔攤認識當年才十八歲的前妻,兩人一見鍾情,很快就陷入熱戀、結婚生子,一切似乎都很美好。但孩子要上幼兒園時,前妻在家也閒不住了,選擇回到職場工作,而龍哥嘆氣說,這好像就是他婚姻破裂的開端。

離婚後,時時保持聯繫

目前與前妻已離婚好幾年,女兒就讀小學一年級。雖然當初協議離婚時,孩子是由前妻單方監護,但龍哥卻一直是女兒的主要照顧者。「當初會這樣協議,是因為不想要孩子沒有媽媽,也要這個媽媽擔負起責任啦!我才把監護權給她啦!」龍哥一開口就有種豪邁的「氣口」。

以前兩人關係還好的時候,就連前妻出外上班,兩人都還二十四小時開著視訊,近期卻因為第三者的出現,前妻對龍哥是越來越不理睬。雙方的衝突越來越多,終於在孩子唸小一的時候,龍哥看前妻這麼堅決,心累的他決定放手。

但只要孩子說想媽媽,龍哥就會送孩子回去。只不過,接送的場所從前妻的新家,變成了男人的住家,龍哥越想越氣,他「帶了兩顆子彈」,跑去對前妻的男友說:「如果我女兒少一根頭髮,我不會放過你。」

龍哥對於前妻依然是一直放不下,兩人不只經常互動、打電話,就連前妻聲請保護令後,依然如此。我好奇地問,所以這張保護令,究竟是怎麼來的?結果龍哥開口就是一聲國罵。他說,那時候送飲料到檳榔攤上給前妻,卻遇到另名男子來找前妻聊天。

男子離開後,兩人爆發衝突,爭奪前妻手機,「我真的是不小心的啦,我不打女人的,我要是故意的,她會只有小指折斷嗎?」

是「她」打來的

在第三次會談結束前,龍哥的電話響了。

只見龍哥在熟悉的旋律下慌忙掏著手機,急忙掛斷後,心也不在會談了。我忍不住問:「是重要的電話嗎?」龍哥卻故作鎮定:「吼……是她啦。」前妻嗎?龍哥被核發了一年的保護令,而現在還在保護令期間,前妻不是應該要很害怕嗎?我終於忍不住問龍哥這是怎麼回事,但龍哥匆忙起身去洗手間,咻地離開了會談室。我終於想起來,那個熟悉的鈴聲,好像是動力火車的〈我很好騙〉。

一回來坐定,龍哥有點難為情地說:「我們一直是這樣啦!她有事也會找我……她是小孩的媽,總不行都不管她吧!我當初答應過她媽媽的。」

原來,前妻是單親家庭的孩子,龍哥想起過世的前岳母,他眼眶有點泛紅, 想要緊守這個諾言。「照顧她……我會覺得自己很好;拒絕她,我覺得自己很自私。」他試圖說的更清楚些。

剪不斷理還亂

第四次會談,龍哥氣沖沖地衝進會談室,問我:「前妻是不是太過分了?」「小孩子離婚後都是我在養,她根本沒有出過一分錢,結果她現在以她是孩子的監護人,要跟我要孩子的扶養費!」

龍哥一聲國罵之後,說:「今晚我會找幾個人一起去她住的地方外面繞,叫她和那男的,給我出來講清楚!」

當我問:「你要是違反保護令被關,那你們的孩子怎麼辦?」,龍哥就好像整個人被按下了暫停鍵,然後慌張了起來。看來龍哥是真的非常重視孩子,連忙焦急地問:「老師,那我現在該怎麼辦?」

到最後一次會談,龍哥帶著女兒一起來到機構,開朗地說:「我這週都沒有隨call 隨到囉!」我好奇問龍哥是怎麼做到的?「我就轉移注意力呀!然後一次之後我就發現,真的不會怎麼樣耶!前妻尋死覓活也沒有真的發生呀!」

原來,他嘗試之後發現,撐過了心裡的第一個崁後,事情就不再如他原本想像得那麼困難。但龍哥選擇用全有、全無的二分法嘗試與前妻保持距離。

「老師,我現在不接她電話、也不打給她,我只有完全切斷,不要看到她的人、不要聽到她的聲音,孩子也不要在那接來接去,她要看小孩,她就去安親班看, 我想我慢慢就可以完全做到了。」

龍哥半開玩笑、半委屈地說,他覺得很對不起女兒,「是不是我這個爸爸做的不好,害她沒有媽媽……」

心理師想說

從龍哥的故事談兩個部分,一是龍哥於親密關係中的需求,二是離異後與前妻關係及互動的調整。

一、當你需要我,我是很有能力的

在婚姻關係中,龍哥扮演保護妻子的角色,即使離婚後,甚至後來龍哥被核發保護令,兩人的互動依舊如此。龍哥述說的理由是信守對岳母的承諾,「前妻也是孩子的媽,總不能不管她」,因而對前妻仍然是有求必應。

龍哥持續與前妻維持這樣的互動循環有其個人內在心理需求,每一次龍哥回應了前妻的請求,都弱化了前妻的功能。龍哥其實依戀著前妻對他的依賴,心理層面來說,這讓龍哥維持「我仍然是重要的、我是有能力的」自戀位置。當前妻想要展現自我時,就是龍哥失控的時候了,如前妻出去工作到前妻交男友。

龍哥在成長過程中不被父母看重,轉而在親密關係中滿足自己的內在需求。當承擔另一個人的心理需求而忽略自己的情感需求,是會有反作用力的,任何的付出都會有渴望的回報,特別當一方不斷付出時。龍哥需理解婚姻是兩個獨立的個體、成年人的組合,從來就不是找一個人來補足童年的心理匱乏、治癒童年的創傷。龍哥後來也願意嘗試拉出界限,透過心理師陪伴、學習衡量哪些事是前妻可自行處理的,探索自己為何無法拒絕前妻。

二、不是一刀兩斷,我們要繼續做孩子的父母

離婚後去除了夫妻的角色,但雙方仍然是孩子的父母。某些角色去除、某些角色保留,轉換是不容易的。特別當初不願離婚的一方,若未能調適至情感上、心理上的離婚,兩人互動關係與界限不清,則容易因一方有新伴侶,或因孩子事務而引發新的衝突。

龍哥最後提到以不接對方電話、不看到對方才能做到維持界限,改以對方自行至安親班接送孩子。常見很多離婚後的父母處於婚姻受害者的位置,不願對方探視孩子,但父母需理解進行探視是為了孩子,為了讓孩子在父母離婚後仍享有父母雙方的關愛,而練習將自己的情緒放一旁,讓探視順利進行。

龍哥的自我思考方向:

- 我真的接受我們兩個人離婚了嗎?

- 與前妻維持這樣的互動,我要的是什麼?

- 當不理會前妻的請求時,自己的感受如何?如何去處理這些感受?

- 我的價值與重要性來自於滿足前妻的請求嗎?

家事法學者告訴你

從本故事可知三件事情:第一,龍哥當初協議離婚時,孩子是由前妻單方監護,但龍哥卻一直是女兒的主要照顧者。第二,只要孩子說想媽媽,龍哥就會送孩子回去。第三,龍哥前妻以她是孩子的監護人為由,請求龍哥付扶養費。

一、監護人、親權人、主要照顧者概念不同

「監護人」是指因為小孩沒有父母親,或者父母親無法行使親權,例如因為家暴、性侵而被停止親權,法律規定由祖父母來擔任監護人。因此龍哥當初協議離婚時,孩子是由前妻單方監護,正確的說法應該是由前妻單獨行使負擔小孩的權利義務,簡稱為「親權」。換句話說有父母時叫「親權人」,沒有父母時才叫「監護人」。至於「主要照顧者」,則是離婚時約定由雙方共同擔任親權人,和小孩同住者就稱為「主要照顧者」。

本案沒有約定共同親權,因此龍哥前妻就是單獨的親權人,雖然龍哥是實際照顧者,但遇到重大的法律事項,例如就學、出國、醫療同意時,只有前妻有權利行使同意權。

二、離婚後小孩要如何探視

探視在法律上稱為「會面交往」,原本法律的設計是,沒有親權的人可以向有親權的人要求探視子女。本案因為是由沒有親權的龍哥與小孩一起生活,所以龍哥並沒有主張探視的必要,而且只要小孩說想念媽媽,龍哥就會送孩子回去, 本案在探視會面交往並沒有問題。

成為問題的是,日後前妻若要求將小孩送回時,此時龍哥就必須與前妻約定探視的方式和期間。實務上常常發生探視不遵守約定,例如不按照約定時間交還小孩,或者未按照約定時間來探視,建議應該約定處罰條款,例如罰錢等,但不宜約定違約者減少探視次數,因為這樣同時也會懲罰到小孩。

三、扶養費應由何人負擔

法律規定夫妻縱使離婚,對於小孩仍然有扶養義務,扶養費是用在子女身上的費用,所以應該由同住方向非同住方請求扶養費。本案前妻既然未與小孩同住,自然就不能要求扶養費。當然,如果當事人約定由夫妻一方單獨負擔扶養費也可以,但要注意的是夫妻不能幫小孩約定放棄對於他方請求扶養的權利,因為這是違反小孩利益,這種約定是無效的。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價