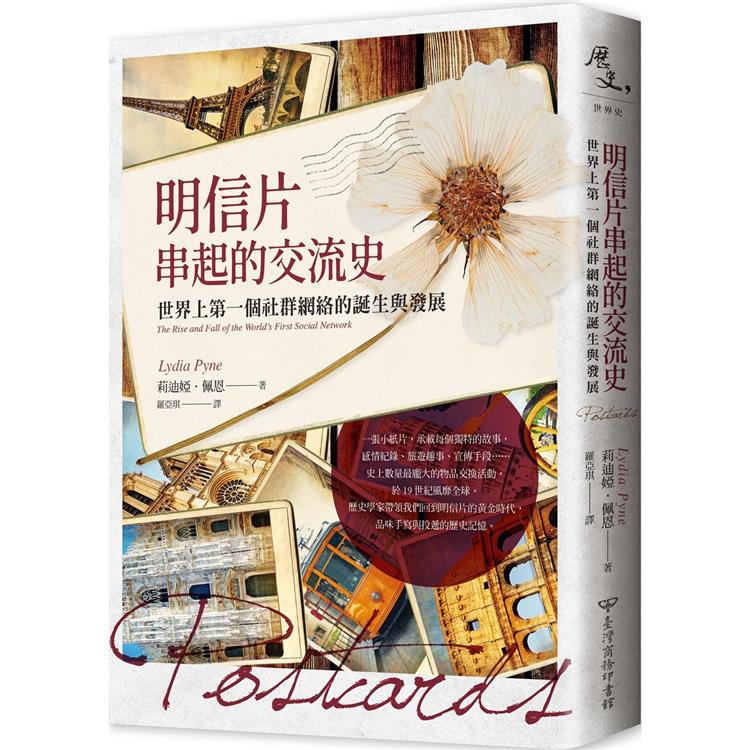

【電子書】明信片串起的交流史:世界上第一個社群網絡的誕生與發展

在IG盛行之前的年代,人們以手寫明信片交流活動訊息

內容簡介

㊕ 首刷贈送精選歷史明信片套組,每組3張,重現時代風貌!

✉--------------------------------------------------------------✉

第一本以社交為視角的全球明信片史,品味手寫與投遞的歷史記憶

超過100張私人珍藏、博物館、圖書館典藏的珍貴明信片圖像,獨家全彩收錄!

手寫時代的IG,流行於19、20世紀的社交媒介,

史上最傳奇、數量最龐大的物品交換,

用手寫的力量展現個人魅力,串起兩個世紀的歷史,

來自美麗景點、來自社運現場,也來自已不存在的地方……

在明信片的黃金年代,社會、人際關係、物質文化造成怎樣的轉變?

而在科技通訊便利的21世紀,明信片已滅絕嗎?

當你遇到開心的事或在旅遊時想跟親朋好友分享,身處21世紀的你,會立刻發臉書、IG,並搭配圖片,無論圖文是否相符,無論有沒有人按讚,你就是想發。而19、20世紀的人們,就是想寄明信片!

明信片問世在通信、通話昂貴且不便利的時代,買張包含郵資的卡片就能與親友聯絡,幾乎立刻成為當時全球通訊的首選。政府為明信片熱潮改革郵務,更挽救瀕臨破產的美國郵政;商人不斷推陳出新,躍升為流行的主角。當時明信片在世界的寄送量,可說以「億」為單位!

引領全球科技、經濟的脈動;見證局勢、歷史的演變,

隨時隨地都能建立人際網絡,參與全世界!

在大眾傳播還不發達的年代,各行各業將明信片熱潮從一般通訊發展到廣告宣傳,相機、沖印技術在當時也相應升級,觀光業、社運人士、政界、國家等等都將自己想傳達的視角透過真實照片明信片向全球宣揚,貫徹了明信片需要的「參與感」,成為與他人緊密結合又獨特的有形連結。

物質文化史學家莉迪婭.派恩從家族的明信片收藏談起,以「社交」為探索角度,探討郵政、印刷、宣傳、觀光、國族認同等方向,帶領我們回到明信片的黃金時代,透視明信片自十九世紀以來的發展演變以及在當代的樣貌。

✉明信片的演變✉

書寫素面明信片:沒有圖像,僅畫三條地址線,與遠方親朋好友聯繫,最廉價、最便捷的方式。

欣賞圖畫明信片:從照片轉繪風景、建築或手繪漫畫等圖像,不斷發展紙張、墨水、印刷技術,讓整體更美觀。可讓他人認識你的故鄉,你也能認識不熟悉的地域。

製作真實照片明信片:擁有一臺相機,人人都是攝影師,拍攝後立刻沖洗成明信片,除了記錄時事、宣傳理念,還可成就賺錢事業。

上傳數位明信片:社群網站圖文搭配的方式,明信片社交於網路再度重生?!

本書特色

✒ 從物質文化認識世界上早期的通訊與廣告方式。

✒ 可透過明信片對社群媒體有更不同的見解。

✒ 明信片圖像認識19、20世紀的社會轉變。

目錄

導論 昔日的發明與今日的再發明

明信片幾乎是在十九世紀中葉一被發明出來,就受到無止境地歡迎,在一次世界大戰前夕達到商業高峰。明信片之所以成為如此歷久不衰的媒體,有很大一部分的原因在於它是人與人之間的有形物質連結。

第一章 簽名、貼郵票、寄出——郵政的歷史,從史前說起

交換訊息最古老可追溯到至少一萬兩千年前的澳洲,當時原住民會把訊息刻在木棒上,讓信差帶到遠方。郵務對於複雜定居的大型社會而言,是維持日常生活運作不可或缺的元素。

第二章 明信片的量產——墨水、紙張、印刷,以及參與感,構成個人化明信片

明信片雖需要仰賴紙張、墨水和印刷技術不斷反覆地相互作用,但還有一個獨特的元素,使它們有別於其他形式的大量印製媒體——「參與」是明信片之所以為明信片的必備條件。

第三章 公關與宣傳——相機與真實照片明信片的力量

假如將真實照片明信片比喻成IG,那麼當時的明信片自然會出現食物、寵物、口號或引句、朋友的照片,當然還有自拍。明信片宣傳品透過個人化和迎合群眾期待,反映出一個地方對某個全球現象的表達方式。個人印刷技術的興起,讓每個人都可以記錄自己的敘事和故事。

第四章 我玩得很開心,真希望你也在——明信片在促進觀光中扮演的角色

明信片一直是證實一趟旅行的存在、連結寄件者與收件者,以及把這兩個人跟某個地方連結起來的手段。明信片也可以把某些地方商品化,使這些地方變成令人眼熟的景點。

第五章 從已經不復存在的國家寄來的明信片——見證國之興衰的有形物品

就算一個國家已死,也不表示它的民族、文化和歷史跟著地理疆界一起滅亡。住在十九和二十世紀死國的人們,他們的生命可以透過明信片等物質文化進行追溯。來自死國的明信片除了展現殖民主義、帝國的建立和國家神話的創造,也講述了社會重組的複雜歷史。

結論 明信片的來世

明信片常常是在完全無意的情況下被保存起來的,被塞在書裡、混入書信和照片中……,隨著時間過去,要探究明信片背後的意義和意圖是很費力的,因為其中蘊含的私人連結已遺失,但它們卻開始轉變成歷史文物。明信片的來生不只有保存和收集,在二十一世紀的今天,還能透過藝術、圖像學展現。

致謝

註釋

參考書目

序/導讀

導論

昔日的發明與今日的再發明

明信片是一種非常個人的物品。

曾經寄過或收過明信片的人,在寫下或讀到「看到這個讓我想起你!」、「真希望你也在!」、「等不及見到你!」、「這張照片是我們下榻的飯店,海灘的真實景象,真的跟明信片的一樣美!」等字句時,一定知道這點。明信片的內容總是簡短、貼心、直切重點,因為卡片上沒有什麼空間,寄件者只能草草寫下幾行字。

然而,明信片蘊含的不只背面那幾行字。明信片傳遞訊息的方式有千百種,包括上面印製的圖片、量產的機制,以及幫助明信片完成旅程的郵政網絡。寫在明信片上的文字雖然言簡意賅,它本身卻相當複雜,這是史上最早出現的全球社交網絡媒體。明信片將人與地理連結起來,又反過來讓地理跟人產生連結。

歷史學家估計,在二十世紀的前二十年,全球流通的明信片數量約有兩千億張。明信片可以輕易量產,要歸功於發展了數百年的印刷技術;明信片能在世界各地順利寄發,則多虧了發展數千年的社會建設。

明信片幾乎是在十九世紀中葉一被發明出來,就受到無止境地歡迎,在一次世界大戰前夕達到商業高峰。明信片之所以成為如此歷久不衰的媒體,有很大一部分的原因在於它是人與人之間的有形物質連結——「寄件者寫下這段訊息,再寫上寄送地址,貼上郵票,然後把它寄給我。」其他任何形式大量印製的媒體,不會形成這種寄件者與收件者之間的實體連結。

歷史學家艾莉森・羅利(Alison Rowley)在跟我討論她針對俄國革命(Russian Revolution)期間的明信片所做的研究時,舉了一個歷史實例:「一九二○和三○年代的蘇聯(Soviet)囚犯在流放期間也收過明信片──囚犯可以收明信片,但是信件等其他書面溝通形式則遭到禁止。囚犯會撫摸明信片上的字跡,描出每一個字母,因為那是他跟寄件者之間的實體連結。」

無論是跨大西洋(transatlantic)的女性選舉權運動,還是新興的中產階級觀光業,抑或是一九○○年代初期萌生的新聞攝影領域,以及今天寄發的明信片,明信片都在孕育人際關係,一次透過一張照片連結全球各地的人們。

明信片也跟說故事有關。雖然十九世紀初期到中期之間的明信片(當時稱為「郵遞卡片」、「私人郵卡」或「郵政卡片」)大多沒有圖像,但照片很快就變成人們心目中典型或「正統」的明信片上不可或缺的一部分。即使寫了千言萬語,也敵不過一張照片,照片明信片上影像表達的訊息,肯定比擠在背面訊息欄的內容還多。明信片提供了一個簡單、立即的視覺故事。

這麼多年來,明信片上出現過哪些圖像?簡單來說,就是什麼都有。迷人古雅的風景是相當受歡迎的主題,著名或重要人士的正式肖像也是;建築、城市或工程傑作的影像,驗證了城市或國家計畫的價值意義;有些明信片印有諷刺漫畫、商業廣告和政治宣傳;有些明信片印有地圖和劃分明確的國界;有些印有簡單的墨水素描;明信片上可能有穿著清涼的女士等煽情照片,也可能有不怎麼煽情的全家福;曾經,甜美到令人難以忍受的嘟嘴Q比(Kewpie)嬰兒圖超級受到歡迎(一九一○年代的美國明信片,我說的就是你們);當然,還有以佳節問候為主題的明信片。總之,你說得出來,我就敢保證在明信片上曾經出現過。

……

明信片印製、販售、郵寄和接收的規模之大,讓它們成為有史以來人類交換過最大量的一種人造物品。

要鑽研明信片的歷史有很多種方式,但是任何一部明信片史都不可能完整。明信片雖然是一種大眾媒體,卻也是可隨手丟棄的一次性物品。這就表示,明信片的歷史紀錄必定會有缺漏,要將全世界的明信片完整歸檔是不可能的。

很多明信片史是以特定的圖像或地理主題(如「紐約市的歷史明信片」),或者印刷類型(如「美國節慶明信片」)來探索明信片。這些狹隘特定的研究方式通常只聚焦在特定製造商生產的明信片,如美國極具代表性的柯特・泰希公司(Curt Teich & Co.)明信片或倫敦拉斐爾・塔克父子公司(Raphael Tuck & Sons)生產的平版印刷人像明信片。有些明信片史則聚焦在特定的明信片技術上,像是柯達的「真實照片」明信片。明信片有多少種類和風格,就有多少種談論明信片歷史的方法。

本書所要講述的是另一種明信片史。我沒有為了闡述文化或視覺史,而鎖定特定類別的明信片圖像,我選擇把焦點放在明信片的物質生活上,將它做為有形、社會和個人的物件看待。本書講的是明信片的生命週期和網絡,其中包含印刷文化、觀光、政治宣傳、科技等主題,也會談到所有跟明信片有關的人造物品的來世。

我認為,要瞭解明信片,我們必須思考從楔形文字泥板到印刷贖罪券的一切,要探討郵政系統、攝影、政治宣傳和歷史地理學。觀看一張明信片時,我們其實是在看過去數千年來人們針對溝通、科技以及如何將訊息與媒體互相搭配所做出的決定的總和。這些全都是打造明信片這個媒體的工具。

我希望,這個範圍廣大的研究途徑可以提供不一樣的方式,釐清全球網絡是如何建立的,而發展維護這些網絡所仰賴的科技和社會基礎又是什麼。我收錄了經典明信片和知名明信片製造商的故事,還有研究和寫作期間遇見的個別明信片的趣事。我相信,這些真實故事可以襯托過去一百五十年存在過的無數明信片、寄件者和收件者。

在整個研究期間,我以第一手的經驗學到一件事,那就是明信片十分個人,而且一直以來都是這樣。剛開始寫這本書時,我沒料到自己會如此依賴家族成員收藏的明信片或是援引自己的明信片經驗。但是,完全令我意想不到的是,明信片自己選擇了這樣的方式,因為明信片要我們明白,全球社交網絡是透過個人的故事與連結建立起來的。我愈是深入研究明信片的故事,愈是在這些故事中找到我自己和我的家族。

例如,我的外曾祖父羅伯特・博爾斯(Robert Boles)有個鞋盒,裡面保存了數百張在一九○五到一九二○年間寄給他的明信片,這正好是歷史學家口中所說的「明信片的黃金時代」。他的女兒、也就是我的祖母,多年來一直留著這些東西,後來把它們交給我的母親,她一直對我父親那邊的家族史很感興趣。我開始為本書進行背景研究時,母親便將明信片盒傳給我,她認為這些家族紀念品可以把全球的明信片現象變得更有人性。她想得沒有錯。

我翻看鞋盒裡的明信片時,發現外曾祖父羅伯特的明信片大部分都是在一九一○年代初寄送的,寄件者是位於奧克拉荷馬州(Oklahoma)的親朋好友。〔羅伯特的父親阿爾弗雷德・博爾斯(Alfred Boles)是一名律師,後來當上法官,所以羅伯特也保留了一些宣傳阿爾弗雷德法律事務所(Alfred’s law)的明信片。〕當中有些明信片印有可愛的圖像,有些印有節日問候語。很多都印了不同城鎮的建築物照片,善用美國小鎮的氛圍。有幾張含有充滿種族和性別歧視意味的迷因圖(Meme),在訊息欄潦草地寫了一九一一年的嘲諷文字。這個鞋盒就像個迷你時空膠囊,收羅了五花八門的明信片印刷技術,以及各式各樣二十世紀初的人寄發明信片的理由。研究家族的明信片收藏,讓我更明確地知道,我在更龐大的機構收藏中想要尋找的是什麼。

……

每當我提到這個寫作計畫,總是會被問:「明信片?你在寫一本跟明信片有關的書?現在還有人會寄明信片嗎?」這個問題的簡短答案是:「不,的確沒有人會寄明信片了。」

……

「還有人會寄明信片嗎?」這個問題的簡短答案是「不」,可是,這不是故事的全貌。人們寄明信片的頻率雖然不如以往,但還是有人會寄明信片。例如,美國在二○一六年和二○二○年的大選,明信片便是鼓勵美國選民投票的媒體之一。

此外,明信片也展開了獨特的來世,變成受到藝術家和收藏家喜愛且歷久彌新的媒體。因此,明信片仍持續流通,只是不像以前那樣總是或只能透過郵政系統流通。過去幾十年,歷史明信片在藝術與媒體領域重新流通,不斷被當作視覺代理使用。即使從來不曾寄出或收到明信片的人,也知道明信片這個媒體「應該」做什麼。

明信片在人類通訊史上留下無法抹滅的痕跡,任何一種物質媒體都比不上。它們會如此成功,除了因為在寄件者和收件者之間創造了實體的物質連結,也是因為基礎設施去中心化的緣故。明信片和它的數位後裔都與人際關係有關,特別是簡短、便宜、時效性短的訊息。Instagram、Twitter、Facebook、Snapchat、TikTok等分享照片的應用程式中所形成的當代數位照片網絡跟明信片之間,有著不可否認的相似點。每次發布一張數位照片,我們就是在重現過去的社交網絡──明信片的社交連結。

因此,明信片尚未完全滅絕。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價