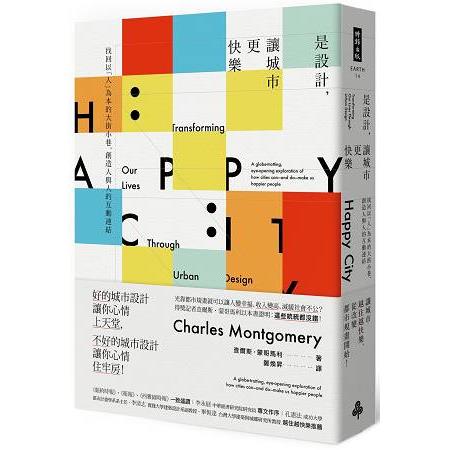

【電子書】是設計,讓城市更快樂:找回以「人」為本的大街小巷,創造人與人的互動連結

作者為台灣版新增亞洲案例,以一個個故事為例,陳述快樂城市所需具備的元素活動訊息

內容簡介

★ 蟬連亞馬遜都市發展∕都市經濟∕城市規畫排行榜

★ 作者蒙哥馬利特別為台灣版新增亞洲案例

好的城市設計讓你心情上天堂,

不好的城市設計讓你心情住牢房!

為何生活在都會裡心情會這麼煩躁?人口太稠密?錯!路邊的攤販太多?錯!因為現代城市的設計就不是要讓你過得好!

以下這些人應該要出來負責:

‧讓車子時速能超過40公里的車商

‧主張「車子最大」的道路規畫者

‧建築蓋得超密,害陽光無法照到街道上的建商

‧硬把都市蓋成棋盤狀,結果沒留任何綠地給市民的政府

‧以為要「空間」就得搬去郊區的都市規畫師

‧因為財務危機,就把公車班次減少的公車處

‧把商場蓋在市郊,害你得浪費油開車大老遠去購物的零售商

這些設計讓我們以為生活要過得好,就得遠離都市、搬去郊區:於是我們的道路越蓋越筆直(撞死的行人也越來越多)、住宅區離市中心越來越遠(想購物?要上班?先開一小時車再說)、「路」變成車子走的而非人走的(去哪裡都得開車,所以我們越來越胖)、土地都蓋高樓大廈不見綠地(想去公園玩耍?對不起,你得開車去那個超遠的森林公園)、與鄰居完全沒有互動,不認識彼此。

長期投入城市規畫的得獎記者查爾斯‧蒙哥馬利,透過大量的追蹤訪談,結合環境心理學、行為經濟學等,將影響人快樂/不快樂的元素融合為一個個小故事以及妙味橫生的心理學研究,抽絲剝繭現代都市規畫的利弊,以及我們該如何追求更舒適的居所。他以巴黎、波哥大、紐約、溫哥華等地為例,指出快樂城市應該有充足的人口、完善的大眾運輸、車流量越低越好、道路以步行為主,而每個路口都要一片綠地,並有充足空間讓市民彼此交流。

本書特色

★ 作者為台灣版新增亞洲案例

★ 蟬連亞馬遜都市發展、都市經濟、城市規畫分類榜

★ 榮獲2014年羅伯布魯斯獎,並入圍查爾斯泰勒非文學獎與其他獎項

★ 以一個個故事為例,陳述快樂城市所需具備的元素

★ 從政策、規畫、設計、管理各種角度,點出都市規畫的重要性

★ 融合大量訪談、行為經濟學、環境心理學等,抽絲剝繭快樂的成因

★ 提供給所有都市規畫者、官員以及社會人士的重要參考

目錄

推薦序 打造快樂城市由你我做起 / 李永展

第一章 快樂的市長

第二章 追求幸福,是都市存在的初衷

第三章 (崩壞的)社會現場

第四章 回首來時路

第五章 誤會大了

第六章 過來一點嘛

第七章 分享的快樂,勝過獨自擁有

第八章 汽車之城(上):移動篇

第九章 汽車之城(下):自由

第十章 城市為誰而生?──在城市中實踐平等

第十一章 環環相扣,與乾淨地球共存共榮

第十二章 讓蔓延區改頭換面,不再空白一片

第十三章 拯救城市,就是拯救自己

結語 開始,就趁現在

致謝

序/導讀

推薦序

打造快樂城市由你我做起/李永展(中華經濟研究院研究員、中華民國社區營造學會第五任理事長)

你想知道每個人平均的步幅是多少公尺?你想知道紐約市民每人平均花在上班來回的時間有多久?倫敦市民呢?東京市民呢?你想知道全美國油錢花費最高的城市是那個城市(不是大部分讀者以為的紐約)?全球第一個倡議土地使用分區管制的是那個城市?全球第一個把公共自行車納入正式運輸體系的是那個城市?全美國人均餐廳數前三名是那三個城市?

另外,你想知道地板族、社交貧血、溫哥華主義、眾人撤守的空間、N街共同住宅、異方差、綠浪、巴黎海灘、自行車超級高速公路、廢渣地景、市/住民、龐氏騙局、麥克屋、城市修復、蔓延修繕、孤獨的地理等看似陌生卻很重要的觀念嗎?

而空間專業的理論概念,例如緊湊城市、離散城市、混合使用、都會填充、包容性分區管制、都市成長邊界;環境心理學的理論概念,例如注意力、歸屬感、心理地圖、地點效應、反社交空間、過載理論;綠色都市主義的理論概念,例如人均碳足跡、BedZED、吾納夫「分享空間」運動、享樂的永續性、溫哥華「村子」的「汙水廢熱回收系統」等內容是什麼?

然後,你知不知道,走路、散步,效果就跟吃藥一樣,而且還是踏出幾步就開始作用的特效藥嗎?你知不知道車輛的引擎幾乎可確定是每人每英里溫室效應氣體排放量的第一名嗎?你知不知道紐約市的街道面積超過紐約市土地的四分之一嗎?

還有一些我們不知道的驚悚數據:二○一一年一個四口之家平均的交通支出超過繳稅與看病的總和;汽車造成的汙染會轉化為額外數百億美元的醫療費用;車禍的生命財產損失累計高達一年一千八百億美元;全美花在用車把小孩載到學校的預算,一學年高達約六千億台幣,相當於每位學生約兩萬四千五百台幣;兩三層樓的低矮混用建物每英畝的稅收是大賣場開發案的十倍;以每百萬美元的營收而言,舊金山在地企業創造出幾乎是全國連鎖店兩倍的工作機會;到二○三○年,亞特蘭大都會區每五位居民就有一位會超過六十歲;全美平均每台車輛能分到八個停車位;要比二氧化碳的排放量,歐洲跟北美加起來還比不過一個中國。

此外,空間專業領域經常探討的案例在書中也有不少著墨,例如韓國首爾清溪川透過李明博市長及眾人的努力,形成一條有草原、蘆葦、別有洞天的私房景點;紐約市高線公園原本是退役的高架鐵軌,近年來被打造成曼哈頓西城的線形公園;林肯表演藝術中心在校園內的新餐廳,創造出一個綠色的坡面;三十三幢「普魯伊特-伊戈」公寓最後被炸掉;哥本哈根的北橋公園是測試「天下為公,世界大同」的激進實驗。

還有更多批判性及反思性的數據,可提供台灣城市相當好的借鏡,例如:

「倫敦中心區的綠地如果平均去除,每個人可以分到二十七平方公尺,幾乎比溫哥華還多三分之一」──台灣的人均公園綠地面積不到五平方公尺,不只缺大型公園,也缺小型綠地,「美國城市很多既公又私、不公不私的開放空間(也就是容積獎勵廣場)可以說對人並不友善到簡直是想拒人於千里之外」──台灣也一樣。

「快捷巴士站除設有可以遮風擋雨的座位區,還在入口處加裝了顯眼的螢幕,上面清楚地顯示著下班車跟下下班車還有多久會到」──台灣愈來愈多城市也有這種設置,的確可減緩乘客等車的焦慮感。

「民間的軟體公司已經開發出了幾十種手機app供人查詢即時的系統資訊」──台灣許多城市也有不少類似的app供人查詢。

「如果地球上每個人都過得像巴黎人,那我們可能要三個地球才夠供應人類需要的能源、物料與垃圾場,而巴黎人的足跡大小還只是美國人的三分之一。可見美國人的足跡會更大」──台灣的生態足跡是全球平均值的兩倍!

「溫哥華市府正在評估市區停車塔可以如何變更利用。其中一座立體停車場的頂層將重新規劃成都市農場」──台灣各地正在大力推動田園城市。

「巴黎的Vélib’使用者間已經出現了一種默契是會在還車的時候把座椅轉成橫的,意思是這台車壞了別借,硬騎會出問題」──台灣有公共自行車系統的城市也是如此!

「都把社區的公園給圍起來,好讓社會底層的民眾不得其門而入」──台灣也有類似的「門禁社區」(gated community)。

「另外一部分的問題是紐約市著名的高線公園就像引線一樣引爆了沿線的都市更新,結果公園走路五分鐘內的房價在二○○九年(公園開幕)的前後八年內翻漲超過一倍」──這種高房價及「仕紳化」(gentrification)現象在台灣也愈來愈明顯。

「馬里蘭州的蒙哥馬利(「富郡」)通過了單行法規定郡內每個新設的村鎮市,都必須提供百分之十五的住處給中低收入者,如此在郡內就業的民眾便能真正在當地生活」──台灣社會住宅/公共住宅的本意正是如此。

這麼多的新知及經驗都可在本書獲得!簡單來說,《是設計,讓城市更快樂》是一本既通俗又專業的科普書。作者查爾斯‧蒙哥馬利於前年出版《打造快樂城市》,今年我讀完原文書後,正巧時報出版社找我幫忙寫序,我一口答應。主要原因是本書作者真的對「快樂城市」的內容做了很多功課,而且書寫方式深入淺出,不只讓本書成為一般民眾想知道如何打造快樂城市的入門書,也可提供建築、都計、景觀等空間專業理論分析及實證研究的參考。

很巧的是,書中談到的不少人事物都是我在美國密西根大學攻讀環境規劃博士時修過課或讀過文獻的真實體驗。例如,書中提到史蒂芬與瑞秋‧卡普蘭夫婦的「注意力」,他們夫妻倆上課時經常提到人腦容量其實相當有限,在短時間內通常只能容納5 ± 2種資訊,也就是3 - 7種資訊;換句話說,對專業者而言,他們可以記住7點以上的資訊,但對初學者而言,能記住3點便很厲害了。所以我修了他們夫妻的三堂課都沒有任何考試,只要求在期初、期中、期末時各交一張A4單面的小論文,小論文必須以5 ± 2的觀點說明想表達的內容,其實這種小論文遠比一般考試或碩博士論文還難,不過倒是能反思真實世界經常須在短時間內精準且精簡地表達自己想法的挑戰。

作者在書中提到「注意力」,讓我回想到在課堂上與史蒂芬‧卡普蘭討論到主動的與被動的注意力是可以互用的,例如,如果在球場上只是放空地在場外觀賞,那大部分使用的是被動的注意力(也就是純欣賞球賽),但如果你特別關注某個球員的表現,目光隨時釘著那個球員,那你便是在應用主動的注意力來觀察他/她的一舉一動。

書中提到的新都市主義(New Urbanism)倡議者雷昂‧克利爾(Leon Krier),更是我剛到密西根大學時,建築規劃學院在Rackham Graduate School舉辦大師專題講座時,在爆滿的演講廳聆聽大師級的克利爾詮釋他主張的新都市主義。攻讀博士時我同時也唸了建築系的都市設計碩士班,在都市設計理論課程上不只閱讀了他的教科書,都市設計實務操作時,剛好利用本書第十二章提到的臨海觀光市鎮西塞德(Seaside)作為基地,在西塞德東北方進行新都市主義的都市設計演練,這堂課的參考書剛好也是作者提到的杜瓦尼‧普拉特-載柏克(DPZ)事務所的「智慧法條」都市設計準則,也深深體會到杜瓦尼要打破傳統分區管制僵硬手法的用心。

西塞德是1998年電影《楚門的世界》(The Truman Show)的拍攝地,除了都市設計實務的基地剛好坐落於此,我回台任教後,曾經利用到佛州奧蘭多出席國際學術會議後,專程開車前往參訪,感受更是真實。西塞德試圖打破美國傳統郊區化的都市蔓延窘困,但由於地處郊區,即便社區內的設計採用傳統的步行街區手法,但居民大部分仍以退休族為主,缺乏社會不同年齡層的多元互動,因此不是解決都市蔓延的最佳方案,不過,誠如作者指出的,西塞德的最重要貢獻是在挑戰土地使用分區管制的僵硬法條及不具人性尺度的都市設計準則。

作者也引用了數個知名大師的著作來支持他的論點,包括已故的都市主義者珍‧傑可布斯(Jane Jacobs)指出,一九六○年代格林威治村街道之所以友善而安全,是因為這些街坊為眾人共享,她也寫到在擁擠的人行道上,行人會邊進行眼神接觸邊繞著找出自己的路,就像在跳芭蕾舞,這些特質就是作者引用克里斯多弗‧亞歷山大在《建築的永恆之道》所指出的「不知名的特質」。

作者一再提醒我們,城市的設計是一個途徑,特定的生活方式才是目的;城市可以反映出所有人心中那個最好的自己;城市可以是我們希望它是的任何東西。作者從希臘雅典談到羅馬,利用西方城市發展史中的兩種公共廣場作為鮮明的對比;雅典的「阿哥拉」(廣場)之於羅馬的「議事廣場」(forum),作者認為,「如果說雅典的哲學家曾經宣揚過城邦生活的精神層面與價值,那羅馬人則是慢慢唾棄了城市的生活」!

作者接著犀利批判現代城市過度注重汽車運輸及其衍生的城市漫延惡化現象──「郊區蔓延」作為北美(以及許多國家)最具代表性的都會發展樣貌,

試閱

回到現代主義的過去走一圈,與現實脫節的環境會對社交性造成多大的衝擊,便可不證自明。翻找極端現代主義裡最一敗塗地的代表性案例,不容我們錯過的一個極品是日裔美籍的山崎實(Minoru Yamasaki)於一九五○年代建於聖路易、那一組三十三幢的「普魯伊特-伊戈」(Pruitt-Igoe)公寓。這個建案的初衷,是要在汪洋般的「草坪海」中蓋起嶄新而整齊的一落落公寓來取代原本破落的排屋,藉此讓市中心這貧困社區的榮景能夠恢復。山崎的建築示意圖裡有母親與孩子在公共的藝廊裡遊憩,在彷彿公園般的中庭空間嬉戲,但實際蓋好後的社區名聲卻繞著髒亂、破壞、吸毒與有安全之虞打轉而不堪聞問。建築物之間的草坪大歸大,卻沒有人敢踏,因為住在這的人都覺得害怕。

建築師奧斯卡‧紐曼(Oscar Newman)曾在「普魯伊特-伊戈」爛到一個極致的期間去走訪,而他發現社區的格局設計直接塑造了居民的心理健康光景:「各層樓梯間的迴轉空間如果只由兩家人共用,那維護的狀況就相當理想,但由二十戶共用的走廊,乃至於多達一百五十戶共用的大廳、電梯與樓梯,狀況就只能說是慘不忍睹──這些公設完全激不起居民的身分認同,甚至會使人因為控制不了環境而產生無力感。」在這些樓房的公用露台上,在棟與棟之間那陽春至極的廣大空間中,紐曼觀察到一種因為他而變得有名的「社區失能」,叫作「眾人撤守的空間」(indefensible space)。遇到人對公共空間沒有歸屬感,覺得公設的所有權不在自己身上的時候,垃圾就會開始堆積、破壞橫生,而毒販也會開始在此出沒。歲月流轉,二十年過去,「普魯伊特-伊戈」有多達三分之二的單位數遭到棄置。先天不良的「普魯伊特-伊戈」有貧窮與管理不當的問題,這是事實,但後天的格局設計也絕對是共犯:「普魯伊特-伊戈」的崩壞與對街的排屋社區形成強烈的對比。對面的居民有著類似的社經背景,但他們卻成功地在同一個二十年裡守護住自己的家園。一九七二年,聖路易住房管理局(St. Louis Housing Authority)出手炸掉了普魯伊特-伊戈公寓。

當然帶有國宅色彩的補貼公寓(subsidized housing)會讓人住得這麼不開心,不能全怪到設計的頭上。失業、貧窮、流離到異地、單親,甚至於文化衝擊,都是這類社區居民所常見的問題與處境。我必須說「樓仔厝」的名聲會這麼差,這麼多專家說人住在裡頭是找罪受,多少跟社科界特愛研究它們有關。在比較過數百份人口密度的研究之後,大衛‧哈爾彭(David Halpern)表示大部分的報告都著眼於各國最稠密的都會區,甚至是這些區域裡的社會住宅與貧民窟,而這些地區原本就以赤貧跟沒有資源的人口為大宗。換句話說,科學家一開始就找了日子不好過的人來研究,他們不快樂是應該的,快樂才有鬼。

我們慢慢發現密度的效應有其微妙之處。首先,有錢一點的人居住滿意度比窮人高。這主要是除了有錢可以負擔得起管理費、修繕、植栽、裝飾(潢)與托幼之外,出於選擇(而非被迫)住在這裡,也代表他們會對公寓本身有比較高的評價。當建築本身成為人類身分的延伸,家的感受就會跟著提升(建築物在人心目中的地位高低可以完全無涉於外在的良窳。即便不經裝修,同一棟建築的地位也可以因為主觀因素而扶搖直上。倫敦中心區的社會住宅曾經遭棄如敝屣,但拿到公開市場上試水溫時卻獲得中產階級買家的追捧,他們在這些物件上看到復刻現代主義的無窮魅力)。

◆ 讓社交性又愛又恨的人口密度

但即便在狀況沒這麼慘烈的高級環境裡,社區的規畫與設計也一樣會影響我們的社交生活。證據顯示那句老話是對的:籬笆不會壞,鄰居就會乖(good fences make good neighbors),因為「籬笆」所代表的阻隔物讓我們能控制人際互動的發生。身為派駐溫哥華的外交人員,勞勃‧麥道威爾(Rob McDowell)看中「耶魯鎮」(Yaletown)裡一棟又有設計感、又潮的「五○一」(The 501)獨立產權公寓建案,砸錢買下了當中的第二十九樓。勞勃單身也沒小孩,所以十四坪的室內空間感覺相當夠用,尤其房內落地窗的大面積環景更是無敵。麥道威爾可以端坐家中,將大海盡收眼底,也可以眺望遠方的島嶼,可以不被其他樓房擋到他欣賞北岸山脈(North Shore Mountains)的坡面林地。每當雲霧匍匐而至,他便覺得自己彷彿「漫步在雲端」。對他來說,買到這個家就像抽到福袋的頭獎──這地方既有親生命性的景觀,又是稱職的身分地位象徵,同時二十九樓也算高樓層,隱私性不用擔心。

「我超爽的。還找了一堆朋友來家裡看風景。」他跟我說,「當時我真的是樂不思蜀。」

但好景不常,幾個月後事情有了變化。

麥道威爾只要離開這間公寓,走廊便跟二十位住戶共用,電梯跟將近三百人共乘。電梯門就像恐怖箱一樣,他永遠不知道門後會出現的是誰,唯一可以確定的是一定不會是他同層的鄰居。進了電梯,彼此站的距離只能大約三十公分,個人空間的結界被突破不說,尷尬的電梯之旅會延續多久也無從掌握。麥道威爾與這位「鄰居的鄰居」會很努力地不要彼此對到眼,所以LED的樓層顯示就快要被他們的眼光給射穿。就像鮑姆研究裡住長廊宿舍的大學生一樣,麥道威爾愈來愈覺得自己有幽閉恐懼的問題。景觀很美,但他還是沒有人陪。「你反正回家就是搭電梯,進公寓,門關起來以後就只剩下美景跟你,」他說,「我一點都不開心。」

在自然景觀的引入與身分地位的投射上,麥道威爾的溫哥華小豪宅絕對都是高分過關,但作為社交工具它卻得死當重來。這當中的落差會變得如此一目了然,是因為麥道威爾的人生出現了一個轉圜。

市府強迫「五○一」的建商沿麥道威爾家樓下的裙樓興建了一整排的連棟屋(townhouse)。這些成屋真的不大,但它們的大門都正對著位於裙樓三樓屋頂的花園兼排球場。麥道威爾發現連棟屋的住戶都會去這花園打排球,而且還滿頻繁的。理論上麥道威爾跟所有高樓層的住戶也都有資格加入,但他們從來不敢,那感覺就好像因為樓下的人住得近,所以花園排球場就是他們的禁臠。

後來是因為有幾個朋友搬進了連棟屋,麥道威爾也才捨美景而跟著成了樓下的住戶。結果搬家才短短幾星期,他的社交風景就整個改觀。他認識了所有的新鄰居,至於周末辦在公設花園的雞尾酒與排球派對,麥道威爾也都沒有缺席。他的新感想是這才叫作家嘛,。

麥道威爾的新鄰居本身並沒有比高樓層的住戶加倍友善。既然如此,是什麼讓他們能這麼快打成一片?在某些層面上,他們的行為並沒有脫離數十年社會學研究的手掌心,包括鮑姆的校園研究在內。連棟屋的前門都通往半私人的前廊,可以俯瞰裙樓的花園,由此他們經常有機會在沒有壓力的狀況下從事簡短的人際接觸。這些前廊是一個緩衝區,你可以視心情在此放鬆或放空(你能想像高樓的住戶心血來潮,突然想要去鄰棟的走廊上放鬆嗎?無聊跟不舒服就不說了,有人報警說有變態只是遲早的事情)。雖然是無心插柳,但麥道威爾跟鄰居所測試出的人際距離底線,也正是丹麥都市主義者楊‧蓋爾(Jan Gehl)所確認出的一種「社交幾何法則」。蓋爾研究了丹麥與加拿大人在前院的行為模式,結果發現有一種「進可攻,退可守」的格局會讓人格外想與路人閒聊,這種院子的長度不會太長,否則你講話路人聽不到,但也不會太短,否則你會沒地方「靜一下」。想知道跟路人「交關」的黃金庭院縱深嗎?這個長度是三點二五公尺。

再來就是有社交規模的問題。相對於每天在大樓跟三百多個陌生人玩電梯樂透,「下到凡間」的麥道威爾現在只會重複遇到不到兩打人。這代表圍繞著公設花園而發生的交際圈,並不會讓他有「小孩開大車」的感覺。這樣的花園會讓人聯想到「法瑞吉」(fareej),也就是阿拉伯世界裡常見的、可同時容納數個大家庭的居家內院(enclosure)。所有會經過他家門口的人,麥道威爾都叫得出名字。

這些友誼新歸新,但並不免洗。九年過去,麥道威爾會幫忙顧鄰居的小孩,還有他們家門的備份鑰匙。其他的連棟屋住戶在社區的管委會裡扮演要角,而且大家也會把假排在一起去玩。相對於高樓把人拆散,連棟屋的中庭會把人「送作堆」。在連棟屋的二十二位鄰居裡,過半數是他眼中的好朋友。

「你會用『愛』來形容這裡面多少人?」我趁他帶我參觀的那個下午詢問。這其實是個很直接、很私密的問題。但是他臉紅歸臉紅,還是伸出了手指來數。「你是說像家人一樣愛嗎?六個。」這其實是個很驚人的數字,畢竟這二十年來,大部分人都說自己的社交網絡都在縮水。「而且我們每個人都戀家,每一個人唷。」

◆ 神奇的三角形

這些感受──愛你的家、愛你的鄰居──是有關係的,而且這關係還很深。約翰‧海利威爾根據全國性調查所做成的研究顯示,連接「信任感」與「生活滿意度」的網路還延伸到另外一樣東西,那就是會讓人熱淚盈眶的「歸屬感」。事實上,把這三樣東西連起來,我們得到的就是個完美的三角形。

對自己的社區愈有歸屬感,人就愈快樂。

愈信任自己的鄰居,人對社區的歸屬感就愈強。

歸屬感的強弱,會受到社交接觸多寡的左右。

對培養歸屬感與信任感來說,自然而然發生的互動──比方像星期五晚上的排球場邊會發生的互動──就像你得與親朋好友相處一樣重要。

我們很難說這「三兄弟」裡是誰在扶持誰──海利威爾自己也承認他的統計分析只說明三者當中存在連動性,而不能直指當中的因果關係──但是清楚到不能再清楚的一件事情是信任感、歸屬感、社交時間長短、幸福感,這幾樣東西就像是氣球綁成一串,大家同在一艘船上。這項發現有很多層意義,其中一層便是我們千不該萬不該在設計城市的時候只想著核心家庭,而犧牲掉了其他類型的關係,這是一個很離譜的錯誤。

但這當中還有另一層意義,那就是即便是溫哥華主義所代表的「垂直主義」(verticalism)是多麼等於人生勝利組、多麼搶手、多具獨特的親生命性,我們都不能將之想成是個萬靈丹。二○○八年,海利威爾發表過一份報告顯示,住在高樓林立的城市蛋黃區裡,並不會讓人比較開心。住在市中心,或許是別人眼裡的「幸運兒」,但他們的主觀幸福感其實輸給城市其他角落的居民。溫哥華主義者並不慘:滿分十分,以市區為家的這些人給了自身生活滿意度七到七點五分──基本上跟多數美國人是同一個水準──問題是人口密度低些的社區可以再多拿個一分多。

溫哥華的垂直社區有一個問題,那就是太多的「過客」以這裡為家:外國學生、年輕人與租屋者都不可能久待到足以建立起深厚的地緣關係。拿住在核心半島地帶的高樓住戶與在外圍的其他溫哥華市民相比,前者硬是相對不信任自己的鄰居。

不過城市設計與人際互動的熱絡程度之間,倒是有一個很穩定的連結。溫哥華基金會(The Vancouver Foundation)作為全市最大的公益團體,針對市民的社交連結進行了訪查。一翻兩瞪眼的結果是,比起透天住戶,高樓的居民自認感覺比較孤獨,人際連結也比較不足。另外從受訪時回推一年,高樓居民中有幫過鄰居忙的比例,不到透天住戶的一半;他們比較常孤伶伶的,也比較不知道去哪裡交朋友。

高樓大廈是很多人的最愛,也很多人有本事在大樓裡過得很活躍。這些人懂得在城市裡因地制宜,運用在地特有的工具──咖啡店、社區活動中心、聯誼或運動俱樂部、鄰里間的花園等等。他們懂得「化腐朽為神奇」──像約翰‧海利威爾就堅持坐電梯一定要聊天。愈來愈多人運用網路或手機/平板app來跟人搭上線。只不過這些人是高手,對於其他只能誤打誤撞、只能讓社交生活被動「發生」的大眾來說,生活空間的規模與設計無疑是社交性的還魂丹或催命符。要藉幾何設計之力來創造出人際互動,並不是件容易的事情。沒有人喜歡被送作堆,我們需要感受到自己有著某種程度的主動。「生意盎然」的環境有一個特色,那就是我們覺得自己可以想來就來,想走就走,要搭訕就搭訕,想神隱可以神隱。這類的緩衝區(soft zone)可以如何透過設計而成為稠密社區的公共空間一隅,我會在下一章說明,但至少勞勃‧麥道威爾的故事為我們說明了一件事情,那就是為了讓城市具備永續性,我們需要創造出一定的人口密度,但在做法上我們不能獨尊單一的特定形式。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價