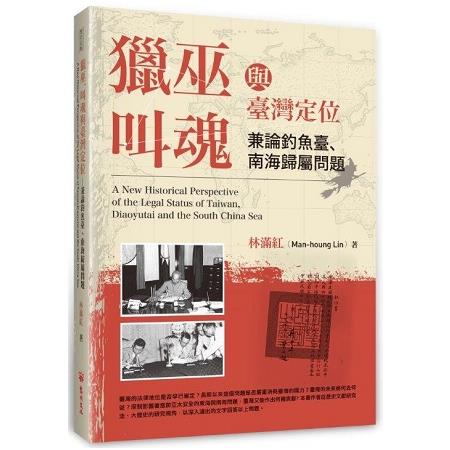

【電子書】獵巫、叫魂與臺灣定位:兼論釣魚臺、南海歸屬問題

前國史館館長、中央研究院近代史研究所研究員林滿紅教授最新力作活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

★前國史館館長、中央研究院近代史研究所研究員林滿紅教授最新力作

國家定位與國家認同是台灣長久以來為各政黨與政治團體所爭議的政治議題,此議題也成為各政黨與政治團體操弄臺灣選民的政治工具。

我們可曾問過自己對臺灣的法律地位是否瞭解?

臺灣的法律地位是否未定抑或早已定下來?

長期以來這個問題是否嚴重消耗臺灣的國力?

臺灣的未來將何去何從?

深刻影響著當前亞太安全的東海與南海問題,臺灣又能作出何種貢獻?

本書作者從歷史文獻研究法、大歷史的研究視角,以深入淺出的文字回答以上問題。

這是一部從解讀歷史文獻,客觀論述臺灣法律地位的書。

1952年已經確立的國家定位,至今臺灣本身,乃至國際社會卻一直感到混淆不清,臺灣本身人與人之間互貼藍、綠標籤,互相猜忌、傾軋。這種情形有如西歐近古的獵巫與清朝乾隆年間的叫魂,在不明真相的背景下,社會大眾很容易遭到政治操弄的矇蔽。

確立中華民國的有效統治範圍為臺澎金馬及其附屬島嶼的《中日和約》長年不為國人與國際社會所認知,與秋海棠圖的歷史想像固然有關,更深層的原因則是冷戰時期在臺澎金馬及其附屬島嶼的中華民國曾被反共陣營所用以代表大中國。在再也無法代表大中國之後,應切實回到1952年9月25日在聯合國登記的《中日和約》實可改善當前的國家亂象。

本書於2008年初版時,強調其由指出一些不藍、不綠,又藍、又綠的史實,希望可以整合藍綠。在2008年本書初版之後,作者發現原書一直希望用以整合藍綠的《中日和約》是依據中華民國憲法第63條,經行政院、立法院通過,並由總統公布的國家法律。2017年於初版售罄而於增訂再版時所指出的,已不只是希望社會採納的學術見解,而是對任何政黨、任何國民都有約束力的國家法律。

本書於2008年初版時,已指出1952年《中日和約》的訂定來自亞太地區的國際關係。2012年以來更趨嚴峻的東海、南海爭端正威脅著亞太安全。此2017年版進一步指出:《中日和約》上明確寫著的南沙、西沙及以《中日和約》為基礎的美國1971/5/26照會,都是在臺灣的中國民國提出東海與南海和平倡議的合理(legitimate)基礎。此2017年版也指出:《中日和約》於1952年以條約系列文號第1858號在聯合國登記,使其國際法效力遠優於1971年聯合國第2758號決議文,可為臺灣團結一致貢獻國際社會,並促進亞太安全的張本。

目錄

一、世界史中的社會恐懼

─從獵巫、叫魂,到臺灣的「認同」危機(附英文版)

獵巫與叫魂

臺灣認同危機背後的迷思

1. 忽略identity 的法律身分含意

2. 欠缺近代國家主權的觀念

3. 中日戰爭與臺灣定位

以真相掃除社會恐懼

二、中華民國在臺灣:

五○年代臺灣國際地位之回顧

《中日和約》與其他相關法律文件

臺灣的主權歸屬

在臺灣的中華民國政府是舊政府或新政府

中華民國政府、國民政府與憲法之間

中華民國是不是一個國家

中華民國退出聯合國

中國人的國家概念

國際關係史與中華民國的國際地位

三、臺灣與聯合國關係之前瞻 (附英文版)

是國家才能參與聯合國

國家要素的兩種理論

歷史上臺灣的主權隸屬關係

關係臺灣主權移轉的國際條約

何以不知道國家地位已定?

檢討2758 號決議案返聯

兩岸關係的未來走向

四、高中歷史教科書以《中日和約》定位臺灣

與「開羅宣言」論的比較

與未定論或人民自決論之比較

堅守聯合國憲章的和平精神

五、貨幣圖案與國家意象:

中華民國在臺灣的發展,1945-2000(附英文版)

臺灣有自己的貨幣圖案

「中央銀行」取代「臺灣銀行」字樣

六、東亞海域上的琉球與臺灣(附英文版)

作為「萬國津梁」的琉球王國

臺灣逐漸取代琉球

新舊東亞中心之間

七、亞太多邊關係中的臺灣與琉球(沖繩)

—一個歷史角度的觀察(附英文版)

西元三世紀前夕同為黑潮文明重要通路

十四到十七世紀先後成為東亞海域的貿易樞紐

1879 年至1945 年間同構日本西太平洋防波堤

1952 年迄今同在《舊金山和約》體系下的美國亞太防線

最近的釣魚臺╱尖閣群島爭端及其正面引導

八、亞太歷史、臺灣與南海:

南海主權的條約與復原論述(附英文版)

南海問題的重要性與急迫性

與海牙仲裁切入角度的區隔.

《中日和約》第二條寫入南沙、西沙的歷史背景及其法律效力

被忽略的《中日和約》與各聲索國的復原論(固有領土論)

與海牙仲裁的對話及其他南海議題

九、有關臺灣定位的絮語片言

(一)中日和約

1. 訂八月五日為國定假日

爭議點之一:

「只說放棄,而沒有明確的歸還對象」

爭議點之二:

「一九七二年日本已聲明

終止中華民國與日本國間的《中日和約》」

2. 春帆樓‧ 中山堂‧ 臺北賓館

3. 冷戰帶給臺灣的福與禍

《舊金山和約》與《中日和約》

中約與臺澎領土移轉

政府、國家與結束戰爭的和平條約

代表權與國家主權

4. 國民黨早該學葉公超

被拖著在地化

全民福祉受損

5. 反分裂法投票中的兩張棄權票

反分裂入法不合法理

棄權票開邦聯新希望

6. 族群不應對立 法律早有規定!

7. 缺乏國家意志的臺灣

力爭中華民國的延續

大陸越來越正視歷史

8. 課綱爭議 憲法一中也在中日和約裡

9. 台灣國際地位確立過程不見了

10. 只談國共,盟國何在

中華民國政府聯合盟國作戰才是致勝主因

除了軍事結盟還有經濟結盟

結盟關係由大陸延展到臺灣

兩岸各享抗戰勝利果實

11. 中日和約 重要南海法律基礎

12. 太平島歷史文獻 記載水豐宜居

13. 南海主權 在1858 不在2758

(二)國家符號

1. 國父還是比孫中山恰當

偶像崇拜毋須延續

走出傳統政治禁忌

2. 改名與不改名之間

「中華民國」不能改名

「國民政府」稱呼不妥

3. 放棄國號是放棄主權

臺灣主權屬國民全體

決議文有損臺灣尊嚴

4. 重新為臺灣定位

以往國民黨沒教《中日和約》

1945 至1952 年的中華民國在臺灣

條約(或國際法)與《憲法》

1972 年以後的《中日和約》

制憲或修憲問題

國號與國際組織

人民或條約賦予的主權

政黨、學者與國家定位

5. 中華民國不存在了嗎?

是外來而非殖民政府

坐失主權臺灣損失大

6. 臺灣國大戰中華民國(附英文版)

國際組織執行宣示論

先召開國家定位協商

(三)外交與聯合國

1. 不用正名制憲

《中日和約》明示臺澎主權

整合分歧拓展國際貢獻

2. 哥斯大黎加斷交之後

「有效統治」難說服

3. 開羅宣言不是一張廢紙

聯國未公平對待臺澎金馬

返聯比入聯更能凝聚共識

4. 先確定地位再談入聯

領土互不隸屬為前提

十、英文版

1. Social Phobias in World History from Witch Hunts and

Soul Stealers to the"Identity" Crisis in Taiwan

Phobia Triggers the Identity Crisis

Intellectuals in Modern China Lacked the

Concept of Sovereignty

Examples of How the Chinese Lacked

the Concept of Sovereignty or International

Treaties in Modern History

The Sino-Japanese War and the Position of Taiwan

2. What Country Do You Want to Lead?

3. Future Possibilities for the Relation between Taiwan and

the UN

Only States Can Join the UN

Two Theories about the Essential Factors for a State

Sovereignty over Taiwan in History

International Legal Documents on the Transfers

of Sovereignty over Taiwan

Taiwan's Status is Now Determined

Revisiting Resolution 2758 to Restore ROC to the UN

A Crucial Decision for the Cross-strait Relations

4. Currency Design and Image of State: The Case of the

Republic of China in Taiwan, 1945-2000

序/導讀

增訂再版自序

《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》一書指出: 在《中日和約》的基礎上國家可由分裂走向團結。非常感謝黎明出版事業公司於2008 年3 月8 日為作者出版此書。作者在國史館館長任內 (2008 年5 月20 日至2010 年12 月15 日),一方面將之前在中央研究院積累的前項認知努力推廣到國際與社會層面上,一方面在幾項總統府交辦的館務中,更加推進《中日和約》的研究。推廣與推進研究這兩項工作,在2010 年12 月16 日回任中央研究院近代史研究所研究員之後依然延續至今。

中央研究院積累的前項認知,先於2002 年由麥田出版社出版的《晚近史學與兩岸思維》提出初步研究成果,2008 年出版《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》一項社會讀物背後的學術研究,則為2008 年3 月27 日在中央研究院近代史研究所以「臺灣法律地位的確立及事後混淆」為題的以六萬字寫成的中文學術報告。 這項報告改寫成的 "Taiwan's Sovereignty Status: The Neglected Taipei Treaty" 一文,曾受邀在加拿大Victoria University(2008)、美國Ohio State University (Columbus campus) 國際關係研究中心 (2009) 、英國British Academy (2009) 、美國Stanford University 法律與民主發展研究中心(2011)、加拿大University of Ottawa 東亞研究中心(2012)等處演講。

針對相關的臺灣何去何從等問題,曾在澳門大學歷史系暨北京外交學院主辦之「東方外交與臺灣:歷史、現實與未來」國際學術研討會(2009)、日本早稻田大學臺灣研究所與岩波書店《世界》編輯部共同主辦之「臺灣何去何從」研討會(2009)、 北美臺灣研究學會(NATSA)在Pittsburg University 舉行的第十七屆年會(2011)進行主題演講。 NATSA 的邀請函中指出: 他們重視作者以一人之力,謀求以臺北和約為基礎建立臺灣共識。他們給作者的講題是「臺灣未來世代的定位方向」。

在國內推廣方面,除了接受媒體採訪及到各地演講之外,最重要的是在教育部的相關努力。 2009-2012 年在教育部的高中歷史課程綱要修正專案小組委員任內,經過約100 次的法定會議取得共識,2010 年在高中歷史教科書課綱中寫入:「臺灣國際地位確立的過程」。2012 年擔任教育部普通高級中學歷史科教科書審查委員,該版教科書2012 年啟用。2013 年迄今任教育部本土教育委員會委員,2016 年曾建議將「了解臺灣國際地位確立的過程及中國近代史中有關臺灣與香港、澳門的條約規定有別」加入十二年國教課綱。

在國史館任職期間推進與《中日和約》有關的館務,是2008年5 月23 日承辦、12 月31 日完成在總統府一樓的佈展: 「從總督府到總統府」, 以及2008 年7 月21 日承辦、2009 年4 月28日完成佈展的「百年回眸——臺北賓館的故事」。兩個展覽的內容都在建築歷史以外,同時介紹建築物所承載的歷史活動。「從總督府到總統府」展中,承存放由南京條約以來各條約原文的外交部與故宮博物院之協助,得以展出中國近代史中有關臺灣與香港、澳門的條約規定之區別,此項策展的理念來自《晚近史學與兩岸思維》所收2001 年4 月17 日作者在聯合報所發表的〈臺灣不是香港,也不是澳門〉一文。

「百年回眸——臺北賓館的故事」的策展理念,則強調臺北賓館是日本在1895 年透過在春帆樓簽訂的《馬關條約》取得臺灣( 及其附屬島嶼) 與澎湖主權之後,再次以國際條約於1952 年將臺澎主權移轉給中華民國的場地。此項策展理念來自《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》一書所收2006 年6 月5 日作者在《蘋果日報》發表的〈春帆樓.中山堂.臺北賓館〉一文。

該文指出: 政府花了4 億2 千萬元修復臺北賓館這個1902 年完成的古蹟,但在敘述古蹟歷史的時候,卻沒有交代其乃臺灣主權透過條約由日本移轉給在臺灣的中華民國的場所。促成1945 年10

月25 日中山堂受降的「開羅宣言」、「波茨坦宣言」以及在南京的「降書」,固然已使臺澎改隸中華民國統治,但仍有待進一步簽訂和平條約以結束中日戰爭。

根據《舊金山和約》第四條,日本接受美國軍政府對於日本依此約第二條放棄其對土地的一切安排。依據南京「降書」以及「麥帥第一號命令」,臺澎的日軍要向中國戰區的蔣介石委員長投降,蔣委員長再以「中國戰區最高統帥第一號命令」委派臺灣行政長官陳儀接受日本在臺最後一任總督安藤利吉的投降。麥帥領導的盟軍總部,也就是《舊金山和約》第四條中所說的管制日本的美國軍政府。《舊金山和約》第二十六條又規定未到舊金山簽訂和約而與日本交戰過的國家,另與日本簽訂和《舊金山和約》法律效力相同的國際條約。針對日本與中華民國結束戰爭並完成臺澎主權移轉中華民國所簽訂的《中日和約》,也是在美國敦促下於《舊金山和約》換文生效前七小時在臺北賓館完成簽署。作者在該文中建議以相關文件、照片進行展覽,甚至將中華民國外交部長葉公超與日方代表河田烈等簽約的實景製成蠟像,讓參觀者注意到這棟建築物所承載的歷史意涵。

在「百年回眸——臺北賓館的故事」實際策展過程之中,對於《中日和約》的法律效力有三大新發現: 1. 在展出相關文件時,除《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》 扉頁所呈顯的外交部典藏的日本裕仁天皇署名認證並加蓋御璽的批准書之外,還自中華民國總統府檔案中,翻查出在行政院第238 次會議通過《中日和約》暨議定書,行政院長陳誠依中華民國憲法第63 條呈請蔣中正總統咨送立法院審議的相關公文,以及蔣中正總統的批准書和公布該約的《總統府公報》。2. 《總統府公報》發表總統命令行政院公布《中日和約》的指令,當中提到政府準備向聯合國登記《中日和約》。由於「聯合國憲章」規定條約若未在聯合國登記,聯合國不予承認。承蒙協助辨識《中日和約》簽約者相片中人物以便製作銅像的甯紀坤大使的襄助,作者在聯合國網站上,找到其登記條約文號為1952 年的1858 號,登記時間為1952 年的9 月25 日。3. 前述的總統指令指出,1952 年8 月5 日《中日和約》生效之日中華民國與日本互設使領館,同一天日本在臺北設日本駐中華民國大使館,由此在法律上,日本在臺北正式變為中華民國的客人。這些有關《中日和約》法律效力的新發現,後來都納入作者2015 年由英國Routledge 出版之"Taiwan's Sovereignty Status: The Neglected Taipei Treaty" 論文及 2015 年7月由國史館出版的〈戰爭、和約與臺灣〉論文中。

2001 年至今作者不斷向國內外呼籲,《中日和約》是界定當前臺灣主權歸屬的國際條約,也是規範目前在臺澎金馬及其附屬島嶼的臺灣人,無論先來後到,依照中華民國的相關法律成為中華民國國民。 2012 年以前作者對釣魚臺問題所知不多,因為日本政府購島風波,作者利用中央研究院近代史研究所所藏外交部檔案進行釣魚臺研究,從而知道釣魚臺主權也須由《中日和約》來界定。 研究發現目前的狀況是釣魚臺行政管理權屬日本,主權聲索權屬中華民國,沖繩主權屬日本,中華民國、日本與中華人民共和國依據聯合國海洋法公約可以開發海岸基線以外200 海浬的海域資源,各方均可及於釣魚臺。三國若能共同開發,可使東海免於戰火威脅。

2014 年6 月19 日倫敦大學亞非學院邀請作者以"The May 26, 1971 US Diplomatic Note on the Diaoyutai Issue: Taiwan's Sovereignty Claim and the US Response" 一文為基礎擔任臺灣漢學講座,講述前揭研究發現。 2016 年9 月7 日該學院東亞各個研究中心在慶祝學院百周年的大型國際會議上,又再度邀請作者為主題演講者,針對南海主權問題進行解說。主題演講的實況見:http://www.soas.ac.uk/ jeas-2016 /file 112928.pdf。該演講要求製作投影片,於是作者製作了160 餘張投影片。回臺後該投影片改成中文,並加修正,在2016 年10 月至2017 年3 月間分別在國家文官學院(2 次)、國家教育學院、中央研究院近代史研究所、華江高中、中央大學、中山堂進行演講。高中歷史學科中心且將在中央研究院近代史研究所的演講紀錄刊登在2017 年1 月1 日該中心發佈的第121 期電子報上。2017 年6 月1 日則以五萬字中文學術論文及21 頁英文摘要,發表在謝祖松先生在台北召集的2017 Conference on South China Sea 之上。

此項研究的主要發現為: 南海爭議相當威脅當前世界和平,2016 年7 月12 日海牙仲裁庭的判決,在沒有論及主權的情況下,所作判決對兩岸的中國都不公平。本研究由《馬關條約》與《中日和約》及亞太歷史的角度出發,論證南海主權應當歸屬於在臺灣的中華民國。海牙仲裁庭的兩大判決:a) 中華人民共和國對南海沒有排他性的歷史性權利;b) 為使一些島嶼不劃定專屬經濟區,將包括太平島在內的一些島嶼降格為礁,目的在使南海盡量保持開放。在中華民國對南沙、西沙享有主權,但只有效管轄太平島及東沙,兼且《中日和約》中的南沙、西沙根據日本大東亞戰爭期間及中華民國政府接收時主要強調島嶼的戰略價值,還沒有1960 年代以後才出現的海域資源爭奪概念的情況下,該條約能為國際社會提供開放南海的重要法律基礎。如此一來,南海各周邊國家也可以在尊重國與國間專屬經濟區重疊要取其中線的前提下,充分利用其由沿海基線往外延展的200 海里專屬經濟區,這無論對中華人民共和國或東南亞各國都有好處。在中華民國未由《馬關條約》與《中日和約》及亞太歷史論南海主權歸屬中華民國的背景下,各國競相提出沒有法律效力的歷史關係觀點,徒增世界紛擾。在南海與東海都有國家對若干島礁行使有效管轄但無主權的情況下,有待聯合國安理會承認中華民國主權,並訂定行使有效管轄但無主權國家的行為準則,以確保世界和平。

2004 年1 月中華民國制定公布「總統副總統文物管理條例」後,國史館成為該條例的主管機關,負責中華民國1947 年行憲後歷任總統副總統任職期間所有文物的徵集、典藏、維護、管理、研究和陳列展覽。2010 年10 月10 日,國史館在臺北市長沙街1 段2 號的原交通部辦公大樓,也是日治時期臺灣總督府交通局遞信部的舊址,正式啟用了總面積3,196 坪的「總統副總統文物館」。「總統副總統文物館」展場中的一個主題是「總統與貨幣」。

2011 年11 月3 ─ 6 日作者受哈佛大學費正清東亞研究中心之邀,參加After the Empire: 1911 and Its Aftermath 會議,作者認為會議有意將中華民國與傳統中國加以對照,於是作者在以往有關傳統中國貨幣研究與「總統與貨幣」展覽的基礎上,展開「貨幣圖案中的國家意象:由帝國到民國」的研究。其中有關中華民國在臺灣的發展部分寫成通俗文字刊登在《中央研究院週報》的知識天地欄位。《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》一書曾由《中日和約》談到國家符號,貨幣圖案也是一種國家符號,由中華民國在臺灣的貨幣圖案可以看到其與《中日和約》一樣,兩者都含有中華民國與臺灣密切結合的深層意涵。

從《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》於2008 年出版之後,作者也就像這樣一邊推進研究,一邊撰寫社會讀物說明臺灣的定位。 其中包括中文13 篇,英文4 篇。

感謝黎明出版事業公司願意為已經售罄的《獵巫、叫魂與認同危機:臺灣定位新論》再版發行。作者將新寫的文章加到原書的不同部分,原書也略作更新、修訂,相關圖片也於增添。作者自1972 年開始出版臺灣史的學術著作以來,一直留意到臺灣人趨利避害的理性性格,因此衷心期盼大家能擺脫像獵巫、叫魂一般在人云亦云的心理想像中所製造的恐懼與對立,轉而走向較為正向的臺灣定位。又因為本書加入了影響當前國際秩序及安全的釣魚臺與南海主權方面之討論,故此增訂版的書名更改為《獵巫、叫魂與臺灣定位: 兼論東海與南海歸屬問題》,以新書的面貌呈現給讀者,敬請不吝指正。新版整編過程,承蒙陳鴻明先生、張殊曼女士諸多協助,亦致謝忱。封裡摺頁作者相片由林森永先生於2011 年1 月27 日攝於舊金山和約簽約建築之前,也為作者追索臺灣定位的行蹤留下紀念。

林滿紅

民國106 年4 月5 日於南港

試閱

一、世界史中的社會恐懼─從獵巫、叫魂,到臺灣的「認同」危機

在世界歷史當中,在某些特定的時空,會產生某種特殊的社會恐懼。對某個問題,社會當中很多人視以為禁忌,明哲保身者更避而不談,但社會很多的不安、偏見、猜忌、仇恨與對立又不斷環繞著這個問題在堆疊發展。既然是普遍的社會恐懼,社會中的每一種人對這個問題都會有某種心理想像。雖然人人心中的想像不一定相同,但卻可以疊合拓展而為一種普遍的危機。由於整個危機來自不同人的心理想像,整個危機其實並非來自真實,但針對這樣一個危機在沒有真實基礎下的想像與疊合拓展的分析,卻可以勾勒該特定時空歷史的特殊發展。

獵巫與叫魂

16、7 世紀英國普遍展開的女巫獵殺行動(witch hunt)即為此種社會恐懼的樣例。在Boston 北邊Salem 港的Witch Museum,可以看到當年女巫被追捕、刑求、處刑的恐怖蠟像。就像在臺北的坪林會設立茶業博物館一樣,特殊博物館的存在通常是用來紀錄某一特定時空的顯著歷史。在西洋當代史學領域中,有關16、7 世紀英國以及歐陸普遍展開的女巫獵殺行動的研究,可謂汗牛充棟。這些研究中一本整合性作品─ Keith Thomas的Religion and the Decline of Magic ( 1971) 一書指出這個社會恐懼的背景如下:在16、7 世紀中,有成千上萬的巫師(多為女性),常因為隔壁家發生的不幸(如小孩猝死、突然失火、或只是芝麻小事如奶油無法凝固),被告到法庭說這些生活中的不順或不幸是女巫耍弄巫術所造成。在一半以上的疾病沒法解釋與醫治,沒有良好的防火設備,以及現代科學知識不普及的時代,這些聯想都是可能的。但這種生命、財產欠缺保障的情況在16、7 世紀以前也是有的,何以大規模獵殺女巫的現象只顯著存在於16、7 世紀? Keith 由控訴者和起訴者雙方思維的湊合來加以解釋。在這個時代之前,鄰里間相互濟弱扶貧,是一種公共道德,在16、7世紀間,只許教區濟貧,不許沿門施捨。被控耍弄巫術的老婦多半孤貧,村民不想伸出援手,又於心難安,其特別成為村民遭逢不幸時的代罪羔羊,多少是因為村民藉以紓解其因新舊道德不一所引起的內心衝突。相對之前之後,這個時代的神學理論特別流行魔鬼附身行惡的觀念,而負責審判者又多為神職人員,他們認為這些老婦很可能原來道德即有所欠缺,得不到天主的眷顧,使魔鬼有可乘之機,既然是魔鬼附身,當然是要將她們燒死來為民除惡,但究竟哪些人會突然間被說是魔鬼附身,也就成為這個時代的社會恐懼。

清代中國也曾發生社會恐懼的案例,哈佛大學教授孔復禮(Philip A. Kuhn) 所著的《叫魂》(Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1786, 1990)指出,乾隆33 年(1768),很多道士、乞丐、泥水匠被指控偷偷剪斷別人辮子而奪走那人魂魄,此種案件蔓延江南乃至北方數省,案子審理期間長達10個月左右,很多被控者在逼供過程中冤死。孔教授由皇帝、官僚、百姓三者心理恐懼的湊合來勾劃此一案件之所由始。

乾隆年間大量增加的人口造就了許多的流民。就百姓而言,他們對社會中新增加的許多流民感到不安。他們或是乞丐,或是變相的乞丐─道士,或是與能夠呼風喚雨的道士相似而可以左右風水的泥水匠。這些人對本地人而言,既非同鄉,又非同族;對他們的求助委實不願伸出援手,但這又與社會有無相通的傳統道

德相衝突,而增加本地人的心理惶恐。

清乾隆朝的皇帝官僚關係,說是專制統治,又有很多方面皇帝無法控制,官吏的上下敷衍早已使皇帝心中忐忑。漢人文化的中心─江南,聽說出了剪辮的案子,辮子是滿族統治漢族的文化象徵,這樣一樁叛逆行為竟然沒有大臣上報,更使皇帝氣極敗壞。

皇帝由情報系統得知這個消息的事很快傳到地方官吏耳中,儘管地方官吏慣於敷衍,但是皇威依然顯赫,如果不認真查辦此事,可能危及身家。在此情況下,那些平常令村民感到不安的道士、乞丐、泥水匠成為被指控的對象。即使他們不承認剪過別人的辮子、招人魂魄─叫魂,官吏也要他們承認。什麼人突然間會被戴上「剪辮」的帽子,便成為18 世紀中國存在一段時間的社會恐懼。

臺灣認同危機背後的迷思

在當前臺灣,「藍」與「綠」成為人與人之間互貼標籤、互相撕裂的一道心牆。作者自1990 年起迄今一直進行的「亞太商貿網絡與臺商, 1860-1961」研究計畫,附帶地讓作者得知整個臺灣的認同危機,也是不同人群的心理想像湊合而出的一個莫須有的社會恐懼,而這回最大的犧牲者不是女巫,不是乞丐、道士或泥水匠,而是整個臺灣兩千三百萬人民或是亞太地區的穩定與和平。今天臺灣的認同問題,與各個族群都欠缺面對共同問題的基本概念、及不同族群有互相抵觸的歷史記憶有關。這些迷思(myth)大抵可抽離出以下三方面:

1. 忽略identity 的法律身分含意

學界所指的「認同」是「identity」一字的翻譯。如果將identity 說成是「認同」,指的是個人的心理感受,可能人人不同,同一個人在不同時間也會有所不同。1997 年哈佛燕京學社召開「Culture China and Taiwan Conciousness」會議,作者從杜維明與李歐梵兩位教授的對談中學到「identity」事實上有另外一層意思,那就是「身分」,像「身分證」的英文是「identification card」。這個「身分」指的是一種法律地位,例如我們要有身分證才能享受健保資源或參加投票。相對「認同」意涵的不確定性,「身分或法律地位」意涵,有或沒有,必須非常確定。外文系出身的杜教授還說他是極早將identity 翻譯成「認同」而未翻譯成「身分」引進臺灣的人,因為這樣一個翻譯可能產生的誤導作用,他還說對臺灣當前的認同危機要負相當的責任。可以注意的是日文即未將「identity」翻譯成「認同」,而直接用" アイデンティティ"。

晚近有關國族建構的論述多半偏重心理感受的identity,而作者的「亞太商貿網絡與臺商」計畫研究到的identity 很多是法律地位的identity。晚近有關國族建構的論述與作者的「亞太商貿網絡與臺商」研究計畫有關identity 切入角度之別,可用Parsenjit Duara 在2003 年出版的Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern 與作者在1995 年發表的〈臺灣與東北間的貿易,1932-1941〉來加以對照。相對滿洲國是偽政權的說法,Duara 用博物館的強調東北文化特性的展示,東北歷史、民俗的研究,鄉土文學的撰寫,民間社團的配合政府動員等等,來表達東北人建構國家認同之真意;拙作在確定臺灣與滿洲國間的貿易是否為國際貿易時,用的指標則是:臺灣商人到滿洲國這片領土時,還是要繳納這個國家規定的關稅,也要將臺灣以金本位發行的貨幣換成滿洲國以銀本位發行的貨幣。我們常說一到機場的海關,就是返抵國門;我們用的錢,我們說是國幣;關稅、貨幣常是象徵國家主權的制度。滿州國人的國家國民身分也因此是法律性的,而與心理建構性的有所區隔。

臺灣於1895 年割讓日本之後,其商船需比照外國船進入中國的「海關」,而不能進入只准中國船進入的「中國常關」,因為在這個時期臺灣人並非中國的國民。北京第一歷史檔案館現存外務部檔案或中央研究院近代史研究所外交檔案所藏1902 年福州將軍、總稅務司、外務部等與日本外務省的往返文件,指出隨著《馬關條約》簽訂,臺灣與清朝中國主權、國籍關係的顯著變化。日本籍的臺灣船因與大陸民帆不易分辨,常混進外國船不能進入的中國常關,中國官方根據《馬關條約》要求日方政府,臺灣船要比照外國船進入海關,要確定臺灣船懸掛日本旗,臺灣船隻格式、顏色要與大陸民船有所區隔,甚至希望臺灣船隻上的人員不要著華服而改穿洋服,以確保中國主權。

目前臺商在中國大陸的企業也不屬於中華人民共和國的「國內投資」,而是「外商投資」。無論根據中華人民共和國的中央與地方法規,臺商適用其「涉外法規」。以中華人民共和國中央公布之法規而言,1986 年的《鼓勵外商投資規定》適用於臺商,1990 年的《關於鼓勵華僑和香港澳門同胞投資的規定》,臺商也可「參照執行國家有關涉外經濟法律、法規之規定,享受相應的外商投資企業待遇」。地方性法規對臺商地位之界定,亦是將臺商等同外商處理,例如《寧夏回族自治區鼓勵外商投資規定》第2 條清楚寫明:本條例適用於「臺灣的公司企業、經濟組織和個人在本自治區境內投資設立的⋯⋯企業」;又如《天津市鼓勵外商投資高新技術研究開發和產業化項目暫行規定》第三條亦闡明此規定適用於「臺灣的金融機構、基金、公司等經濟組織或個人」。因此就法律身分而言,當前的臺灣人顯然不是中華人民共和國國民。

2. 欠缺近代國家主權的觀念

談論臺灣的主權定位,常有人說到根深蒂固的大中國觀念難以抗拒。作者近年的兩大研究,意料之外地都告訴作者:中國人非常不知道什麼是國家主權。作者在寫China Upside Down 一書時,發現大清王朝相對東亞各國欠缺貨幣主權,使其在十九世紀上半葉世界銀荒中首當其衝,並促成其經濟、社會、政治、思想、乃至在東亞中地位的全盤變化。作者所進行的「亞太商貿網絡與臺商」的研究計畫,由國籍、關稅、貨幣制度,很清楚地看到1895 年及1952 年臺灣兩度主權移轉,但臺灣當前社會,卻一而再,再而三地指出:臺灣是否擁有主權並不清楚。「主權」概念自1648 年之《西發利亞條約》後,成為近代西方政治與國際法的重要思想。「主權」指的是某一領土範圍內的人與物歸哪個國家所有,「所有權」和「處分權」或「支配權」是一體的兩面,主權與統治權也是互為表裡。國家是行使主權的政治實體,政府是行使國家主權的行政單位。以主權概念為核心的民族國家建構是近代世界歷史的重要主題。

說大家欠缺主權觀念可以一百元新臺幣為例來加以說明。目前一百元新臺幣上印有「中華民國」和孫中山先生遺像,有些人也許會不喜歡,但過年時紅包袋裡如果單純裝著一張紙,小孩拿到之後,一定不如裡面裝著百元臺幣高興,因為後者可以讓小孩換取他想要的東西。為什麼同樣是一張紙,後者的偏好較高?因為百元臺幣有國家主權支撐,也就是以臺澎金馬及其附屬島嶼擔保它的購買力。這個主權還不只是對內的,還是對外的:外國人到臺灣生活要換臺幣使用,臺幣目前依然可以折換成外幣,購買其他國家物品。半個多世紀以來,明明大家收到面額無論多少的臺幣,都很開心;但一說到臺灣的主權問題,不是很害怕,就是準備要吵架,我們欠缺主權觀念的情形由此可略窺一二。

研究中國外交史的植田捷雄教授指出,在鴉片戰爭之後,W.A. P. Martin 由西文中譯了一部國際公法,日本人很快將這個譯本又譯成日文而廣泛閱讀。除此之外,日本還引進其他的國際公法或有關主權的討論。到了《馬關條約》簽訂時,中國人深刻體察到日本人比中國人懂得國際公法。《馬關條約》的三個語文版本,有關臺澎領土主權永遠割讓日本的部分,英文版是:「China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty」,日文版對應「full sovereignty」的語詞是「主權」,中文版則是「權」,多少呈顯中國人對「主權」概念的陌生。

主權行使範圍一定是有效統治的領土範圍。在《中日和約》談判過程中雙方最大的爭議是:日方極力堅持將和約適用範圍限於「中華民國政府控制下及將來在其控制下之領土」,此立場亦獲得美國之諒解,但是中華民國卻堅持領有中國全部領土。中華民國對日媾和之基本原則有三:(1)維持與各盟國平等之地位,(2)中日雙邊和約應與《舊金山和約》大體相同,(3)日本必須承認中華民國政府對中國全部領土之主權。最後,《中日和約》第3 條、第10 條及第一號照會都表達中華民國的領土範圍以有效統治範圍為限。

主權行使對象的領土不只是土地,它包括土地及其上之所有人或物,人又包括自然人與法人。1895 到1945 年間產生而存留在臺灣的人如李登輝先生,或機關如臺灣銀行,甚至1945 到1952 年間由中國大陸移遷臺灣的人如蔣經國先生,或機關如中央銀行,都構成1952 年《中日和約》中日本向在臺灣的中華民國政府宣布放棄的臺澎領土的一部分。但今日社會還經常出現故宮是不是我們的,外省人是否應該離去這種言論,一而再,再而三地呈顯我們對主權、領土概念的陌生。

一般人不瞭解臺灣主權移轉的歷史,與中日戰爭後大陸人與臺灣人有關日本極為對立的歷史記憶也有所關連。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價