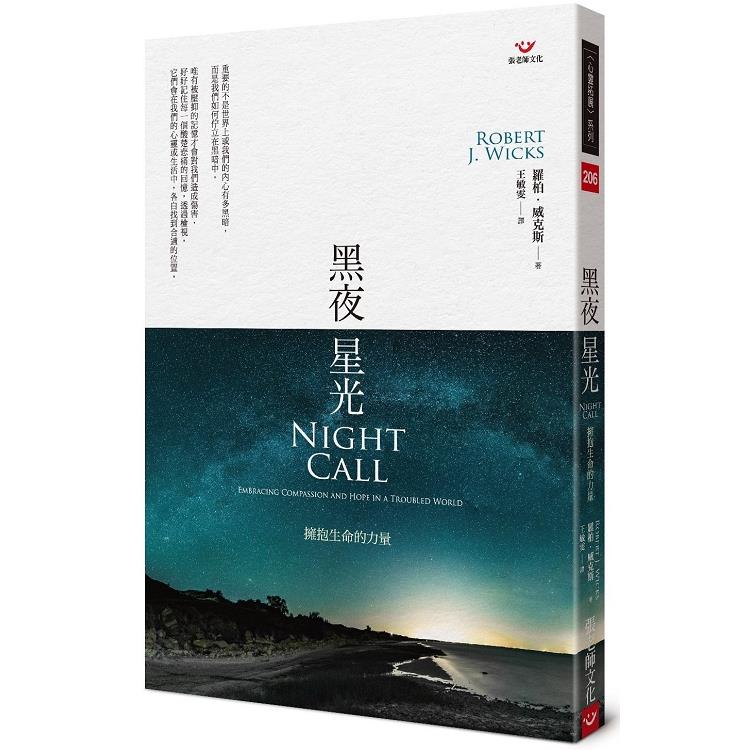

【電子書】黑夜星光:擁抱生命的力量

本書收集了作者多年為從事助人和治療的專業人士寫作和指導過程中累積的故事和原則。內容簡介

「Night Call是一本很有價值的指南,為想知道如何幫助遭受病痛折磨的人,以及為至親遭受病痛而飽受煎熬的人提供指導。有故事和智慧的話語,威克斯展現了堅持、同情和謙卑如何治癒我們所有人。他的書帶給我們極大的安慰。」

――小羅伯‧甘迺迪 (Robert F. Kennedy, Jr)

本書是韌性心理學(Resilience Psychology)、創傷心理學的佳作。

關心我們的家人、朋友和其他人是讓我們的人生變得有意義的重要一課。對於那些在治療和助人領域的專業人士,諸如醫療、護理、教育、心理治療、社會工作、政府部門和軍隊等,一種有意義的生活方式變得更有可能。但是,同情compassion並不容易。有時,當我們沒有正確的態度和方法時,對他人的關心可能具毀滅性。伸出援手(及內心反思)需要智慧,而這種智慧只來自於謙遜和知識的正確組合。

本書收集了作者多年為從事助人和治療的專業人士寫作和指導過程中累積的故事和原則。這些故事不僅在培養富有同情心的關心,同時也激發那些尋求個人深度發展並樂於與他人分享自己生活的人的主動性――尤其是在有重大需要的時候。出於這種考慮,威克斯博士提供了以下資訊:

‧做為一個療癒性的存在

‧從我們每個人都時常經歷的失敗中汲取養分

‧享受每日「麵包屑」的需求

‧「不學習」精神的重要性

‧開發簡單現實的自我照顧計畫

‧重視非正式或正式的指導

‧認識到我們在心理發展過程中必須回應的「三個召喚」

‧尊重生命中最難以捉摸的心理美德(謙遜)

書中的一些章節,以及結尾部分「心理後退」(psychologically lean back)的一些章節,目的是讓人們重新思考價值觀、個人優勢,以及用簡單的方法過有復原力及有意義的生活。本書與其說是提出新的突破,不如說是在某種程度上為我們大多數人早已熟知的東西拂去灰塵,讓我們以一種新的眼光來看這些重要的方法和技術,這些方法可以增強自我心理意識,並讓人有一種更健康的感覺。這些主題由於社會功能的失調或者無益的家庭影響可能已經被遺忘,或者被低估了。做為回應,這本簡單又跟主流文化背道而馳的書將基本的自我同情和關心他人的價值結合起來,為這本書的讀者以及那些幸運的同道中人提供更全面的敘事動力與無法預見的機會。

作者曾在2015年在敘利亞阿勒坡與當地的照顧者caregiver工作,亦曾在高棉與非政府組織的人員工作,為盧安達種族屠殺倖存者工作,美國911災難及為各軍種相關人員提供諮商及減壓。本書除一般助人工作者,對在軍事/重大災難/PTSD場域的助人工作者及照護者有極大的幫助。

目錄

前言:聽見韌性、同情、生命的低語

寧靜課程

1.來坐在我身邊

2.從失敗中開採果實

3.保持距離更有益

4.移除心理上的白內障

5.未來人生導師的輪廓

6.妥善照顧自己很簡單

7.展開三種必要的內在之旅

8.鬆手:躍入黑暗

9.難以捉摸的美德

後記+附錄

序/導讀

序文==培養韌性,珍愛今生,與黑夜共舞

馬于雯(國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系副教授)

感恩本書出版之前,有機會閱讀初稿,著實深感受益良多,促使我真心想要將此書推薦給你們!這本書首先吸引我的地方,是文字的魔力,自閱讀書序之時,即深深被Dr. Wicks的字字句句所吸引,迫不及待卻又是自然而然地,如行雲流水般,走進心靈的魔法森林裡。雖然這是本翻譯書,閱讀起來卻是非常輕鬆流暢又富饒寓意,彷彿人生導師帶著豐沛的熱情,溫和的口吻,與你並肩而行,分享敘說著看似平凡無奇的生活事件,走出魔法森林的那一刻,你發現懷裡抱著滿滿的省思與體悟的果實。

一如先前的著作與演講風格,Dr. Wicks在這本書裡以溫暖精闢的話語深刻描繪出助人者面臨的問題,以他真實的人生經歷與工作中的生活故事來提醒我們:人生中的每個際遇都有意義,只要你有足夠的覺察力!更重要的是,如何將這些進入意識的覺知、領悟,付諸於行動,並維持著熱情去實踐它們!考量現代人快速忙碌的生活與有限的時間,Dr. Wicks在這本書裡以至理名言、生活故事鋪陳出一則則簡單、有力又美妙的教誨篇章;然而,閱讀之後你會發現,如同Dr. Wicks也說,這本書並非用來「快速解決」問題,它不是即刻見效的維他命,親身實踐這些教誨需要思考及毅力。

「不必問倒楣事是否會發生在我們身上,要問何時會發生!」是的,不僅是專業助人工作者,任何人在生命中某些時刻、某個時間點都會是各種形式的生命照顧者。在我過去一系列的韌性(Resilience, 亦常被翻譯成「復原力」) 研究中發現,韌性與職業倦怠息息相關,其中當個人越具有貼近他人的韌性,也就是當個人越是無法表達負面情緒、與他人保持理性溝通以獲得同理,越容易在工作中產生情緒耗竭,變得缺乏人性化,產生消極的態度。這本書的每一則教誨即是當身為助人者的我們面臨生命的無常、助人時的無力感、被負面的情緒反撲之際,需要反覆咀嚼的心靈食譜,幫助我們培養、努力保持住韌性。韌性的培養不是在特別的時刻或以特別的儀式而獲得,生命中的挫折無所不在,而韌性就在自省、獨處、自我覺察中培養,韌性,寄居於挫折而生存茁壯。

這本書的標題==Embracing Compassion and Hope in a Troubled World 「於混亂的世界中懷抱同情與希望」,是Dr. Wicks對人生的體悟並提醒我們,活在當下並非不顧一切盡情的享樂,而是認清、體認生命之苦的同時,在有限的生命之河中即將沉淪或跌跤之時,藉以順勢培養韌性、懷抱希望、重新踏穩步伐往前邁進。這正是「正向心理學」要傳達的精神,認清問題所在的同時,更重視正面的力量,並善用它們度過生命中任何苦難的時刻。

真愛不會使人枯竭!有時,當我們沒有正確的態度和方法時,對他人的關注可能會對個人造成毀滅性的影響。如同美國喜劇女演員Lucille Ball所說:「先愛自己,其他事情就會依序就位,先愛自己,才會完成任何事情。」Dr. Wicks在這本書裡要傳達的另一個重要的教誨即是,我們每一個人、每一位助人工作者,在點燃自己照亮別人之時,不要忘了練習自我覺察,找出自我生命的價值,發掘自我的天賦並活出自我。而在此之前,我們必須承認自己的有限,接受自己的不足,並給予自己大大的擁抱,「一旦我們真正接受自身的限制,個人成長與發展的機會幾乎無窮無盡。」抱著「一切都是禮物」的精神,如此始能深刻的感激與謙卑,得以擁有源源不斷的力量面對生命中的挫敗,面對有限的生命與失去,終能平靜地放手,以通往更大的內心自由。

本書所謂的深夜,係指人生中任何一個不安的黑暗的無助的時刻,對我個人來說,我喜歡將這本書當做是夜晚的枕邊故事書,在紛擾的一天結束之前,選一篇特別有感覺的教誨來閱讀,細細咀嚼、聆聽、反思、沉澱,像是身處黑暗之中,仰望盡是布滿璀璨星星的天空,做冥想、靜心或感恩的練習,使我獲得一夜好眠。期待你一起來發掘這本書的價值,重拾助人的初心、享受付出的快樂、擁抱生命的痛楚,與美妙的生命樂章共舞。

試閱

如果生命是一架班機,而你錯過了,怎麼辦?──沃克‧柏西(Walker Percy)

我想任何人連看三場足球賽,都應該宣告死亡。──爾瑪‧邦貝克(Erma Bombeck)

如果我們願意在每日的邂逅或相處中領受智慧與重要的人生教誨,這樣的智慧很可能來自於其他人,有時在我們最料想不到的時候出現。我在思考如何用簡單務實的方法執行自我照顧時,便遇到這種情形,這一點非常重要,因為照顧別人的人往往最不善於照顧自己。本章前面引述了爾瑪‧邦貝克一句奇怪卻很真實的話,這位作家還提到,許多照護者似乎都缺少一份照顧自己的活動」選單﹂,按部就班照顧自己。因此,我們只靠著容易取得的心理或精神食糧生存下去。結果就是像冥想、與朋友互動、獨處時間這一類更新的因素,變成了奢侈,而不是必要、妥善安排的心靈補品。

我三十來歲時遇到了轉折點,開始實現自我更新。那時我住在賓州的西徹斯特(West Chester),在布林莫爾學院「社會工作與社會研究」研究所教書,也在位於利頓豪斯廣場的診所執業,每週日必須去賓州蘭卡斯特市的某間醫院巡視病房,而面對這麼多事務,我很快就體力不支了!

然後我接到一通電話,是住在紐約的老友打來的。我是他婚禮上的伴郎,但之後我因工作去了別的城市,他也搬家了,慢慢不再聯絡。我們已經超過十年沒有好好聊天了,我聽到他的聲音極為高興,立刻認出是他,感覺得到他也很高興重新聯繫上我。他先找話聊,問我過得如何,工作上正在忙什麼。我熱切地跟他分享自己正在做的每一件事──除了當大學教授、寫書之外,還為專業助人者和醫療人員提供諮詢,到處演講,幫助大家了解何謂韌性。我告訴他,這是我真心喜愛的工作,因為它讓我接觸到心理學、精神病學、社會工作、諮商、神職、教育、醫學與護理等領域的一流人才與新手。

我喜愛協助本身壓力很大的助人者,但工作極其繁重,包括時間長、常去其他國家出

差,尤其是我擔心自己受到的影響,在在使我身心俱疲。

我講了一陣子自己的近況,最後問他:「欸,弗列德,你最近怎麼樣?」他用幾乎不帶感情的口吻回答:「嗯,鮑伯,其實我快死了。」因為我們才三十幾歲,他又那麼有活力──即使在講電話的當下也一樣—我聽了嚇一大跳,用難以置信的口吻問他:「你快死了?你說『你快死了』是什麼意思?」

「唔,鮑伯,我有個叫『星細胞瘤』(astrocytoma)的東西,是一種罕見的腦癌。我母親覺得我會遇到奇蹟,但人很清楚自己快死了。我快死了,鮑伯。」

我花了好些時間才消化這個消息,於是我們倆沉默了一會兒,最後我才問道:「弗列德,你在哪裡打電話?」

他回答:「賓州的慈愛醫院。」

我很訝異,他居然不在紐約市。不管是出於什麼原因,他其實離我很近。我說:「慈愛醫院?你離我住的地方只有四十分鐘欸,要不要我去看你?」

「會不會很麻煩?」他問。

「不,一點也不麻煩。」我對他說。

「嗯,你什麼時候要來?」

「就是現在。」我一字一字地說。

我走下樓,很快跟太太說明情況,告訴她要離開幾個小時,便跳上車朝賓州駛去。

我在弗列德的房間待了一會兒就知道,就算他相信自己快死了,他還是當初那個驚世駭俗的傢伙,就住在紐約市皇后區、我家對面的街上。因此,我知道他不希望我因為他現在這樣,而有所不同。我必定從頭到尾都沒忘記這一點,因為當我問他有何症狀,他說有兩個很惱人的症狀──他憋不住尿,所以得包尿布,而且也喪失了短期記憶,所以完全不記得自己住進醫院這兩個星期以來的事。對此,我回他說:「嗯,失去記憶真的太悲慘了。」他露出不解的表情問道:「我忘記在這裡發生的事有什麼悲慘可言?」

而我立刻回他:「因為你不記得我過去兩個星期,每天都坐在床邊陪你六小時呀。」

他怔住了,但不消片刻就回了我一句粗鄙不堪的話,至今回想還會笑出來。他那時正需要我跟他說笑。他一直以來都在面對深知事態嚴重、非常緊張的家人和朋友,反而幫不上他的忙。從他的神情和在床上稍見輕鬆的舉止,我看得出他知道自己可以跟老友自在聊天,無須讓老友感到放心,正如許多人面對身旁的人承受巨大苦痛時(像弗列德這樣),反而需要病人的安撫。等我們平靜下來,開始彙報近況。講完他目前的情況,以及上次見面後彼此的生活,他問了我一個問題,我原本以為只是隨口問問:」嗯,你這幾年在做的事,哪一件算是特別重要?」因為我們在電話裡以及見面的第一個小時,已經仔細聊過這幾年發生的事,我以為他是指我最自豪的成就,便開始細數。

他不快地朝我揮了下手,立刻表示他感興趣的不是這個,同時告訴我:「不不,不是那個。是重要的事。」

「弗列德,那我就不知道你指的是什麼了。」

「鮑伯,重要的事情。」他慢慢說出這幾個字,彷彿是在對英語不是母語的人講話,需要花時間在心中翻譯剛才聽到的話才能夠回答。然後他開始拋出一連串問題:

告訴我你每天安靜散步的情景。

你最喜歡哪幾間博物館?

你最近看過什麼書?電影呢?

你去哪裡釣魚?

跟我說說你最親近的一群朋友,他們發自內心給你什麼樣的勸告,以免你行差踏錯?

你知道,就是重要的事。

我必須承認,我坐在那裡目瞪口呆。眼前是一個快要死去的人,照他的預感很快就沒辦法像我這樣享受人生了,而他在教導我怎麼生活,進行自我照顧,更別忘記在生命尚未消失時,活得淋漓盡致。後來我讀到醫生作家沃克‧柏西的小說,其中問了這麼一句話:「如果生命是一架班機,而你錯過了,怎麼辦?」便想起這次會面的情景。

我也會反覆想起他問到我的那群好友,裡面有誰?他們給我什麼樣不同的聲音,好幫助我達成生活的平衡?我會從他們那裡聽到符合當下情況的質疑言詞,或充滿鼓勵、啟發或幽默的論點嗎?日後,我會在文章和演說中分別形容這些朋友是:問你「生命中有哪些引導你的聲音,或許你不曾察覺」的預言家;不管我做過什麼,都會給予我同情與支持的啦啦隊;當我出發去尋找生命中真正重要的事物,幫助我認清自己繞遠路,反而把自己看得太嚴重的騷擾者或取笑者;以及最後那個給我啟發的朋友,要我只做自己、盡其在我,卻從不讓我難堪,指出我那時還不夠成熟的心理狀態。

但最使我心頭一震的是他要問的最後一個問題。待我講完正在進行的「自我更新」和有趣的事,以及用各種不同方式使我的生命更豐富的人們後,他說:「我其實還想再問你一件事。」

「弗列德,什麼事?」

「如果你不想回答,就不要回答。」

「是什麼事,弗列德?」我又問一次。

「要不是我快死了,我也不會問。」

最後,我往椅背上一靠,問道:「是什麼事?」

「嗯,就像我說的,我快死了卻不害怕。」

「你不怕?」我問。

「不會,但我覺得自己很快就要進入廣大的寂靜,而我記得你每天早上固定撥時間出來安靜獨處,專注於感恩。如果你能告訴我在你靜默的時刻發生了什麼事,我想可以幫助我面對死亡。」

如他所說,在這之後幾個月他便死了,而我永遠不會忘記這次的交談。它是最有力的提醒,要我記得為自己擬定自我照顧方案,必須切實可行,涵蓋所有生活層面,思考周全,並且可以透過某種方式立刻執行。我開始意識到,就算所謂的運動只是每天靜靜散步,我也會獲益。包括我在內的許多人下班後覺得是灰色的,往往並非因為那天突然發生不愉快的事,而是某些辦公大樓內的空氣不流通所致,每天散個步可以紓解這種情況。我還可以刻意思考目前常吃的食物,確保自己不是有什麼就吃什麼。

我需要想清楚哪些人算是好朋友,又發出什麼不同的」聲音」,幫助我保持昂揚、清醒、能屈能伸,而且充滿希望。最後,替自己規劃涵蓋全面的自我照顧方案時,我需要確保我有安靜的時間進行更新、反省、調整,隨時了解自己,只要呼吸,對於空氣或人生都不要貪多務得。

我老是陷入生活匆忙的模式,以期做完每一件」重要的事」,覺得這樣才叫務實、自然,而且是有必要的。但一如往常,人生會給我們一記警鐘,我記起了一位年邁的拉比被問到他多年來在猶太會堂擔任神職,學到了什麼。他想了一會兒,便說他很少看到不負責任的人,反而常碰到忙個不停的人,而且若不是有安息日,根本就不會享受他們獲賜的人生,並為此感謝。

聽到他這麼說,當我有病人取消預約,我便將這段時間送給同樣重要的人:我。我拿出一張紙,動手列出我認為應該納入自我照顧方案的各種要素,盡可能既切實、有創意,而且範圍廣泛。我這麼做,並不是寫完以後就放進抽屜,覺得自己完成了某件事。我這麼做,是讓自己察覺到一個事實:如果我不照顧自己,沒人會來照顧我。如果我等日後再來好好活,永遠不會有那一天。使我訝異的是,這份清單並不算極端,但仍然夠廣泛,我忍不住自問為什麼不多多享受這些活動。在我死前,我打算什麼時候享受自己的空間,好好滋養自己?當我拿出這張清單檢視,雖然已經看過許多次,其中一些條目仍觸動我心:

‧ 靜靜散步。

‧ 找到零碎的獨處時間,好讓自己稍微放鬆,獨自安靜思索。

‧ 讀十分鐘左右的小說,或傳主的生平能夠激勵我的傳記。

‧ 好好和朋友聊個天,不管是面對面、透過電話或電子郵件。

‧ 聽幾首過去喜歡但這陣子沒聽的老歌。

‧ 逛逛附近的公園或博物館。

‧ 路過書店時進去瀏覽一番,喝杯拿鐵。

‧ 大聲朗讀詩句。

‧ 背靠著坐墊,坐在床上看晨間新聞。

‧ 種一個小花園,裡頭有多年生以及一年生植物,這樣我既可以看著種下去的植物凋零後再次開花,也可以想些別的點子裝飾花園。

‧ 午餐時間在城裡走走。

‧ 每天臨睡前寫日記,記下當天發生的事(客觀),以及我有何感受(主觀),以便多了解自己一些。

我即將再次領悟到,照這張清單去做並非只為了自己:

我能夠和他人分享的最重要天賦之一,是我自身的平靜、正面健康的觀點、盡量避免僵化的生活方式︙︙但要是我自己沒有,就沒辦法分享了。

探視完弗列德開車回家的路上,我益發明白自我照顧為心理帶來的好處,包括靜默的時刻與正面的友誼,是透過人生的不同情況與發展階段,更充分理解我正在變成什麼樣的人,這一點我在日後也時有領悟。但如此大的覺悟需要付出更多注意,不管是醫療或助人領域的專業人士,或只是想用更好的方式默默支持家人或朋友的給予者,我們每一個人在人生的不同階段,都得仔細觀察、評估自己才行。

無論我是獨處,或在進行心理治療、給予指引,抑或督導臨床心理師或其他專職助人者的時候,我發現將這幾個人生階段視為三趟」內在旅程」,對我和其他人都有幫助。我自己和其他人如何航行度過,尤其是第三趟旅程,真的相當發人深省──不光是他們如何幫助案主,也在於他們如何享受人生經驗,並從中獲益。此外,在自我反省或指引他人時,有一項令人意外的要素,是極少人重視並充分表達敬意的長處與美德,那就是平凡。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價