活動訊息

內容簡介

★本書是以最新的醫學新知為基礎,所發展出的自我保健書。書中的所有醫學知識絕對都有所本,信服力道大

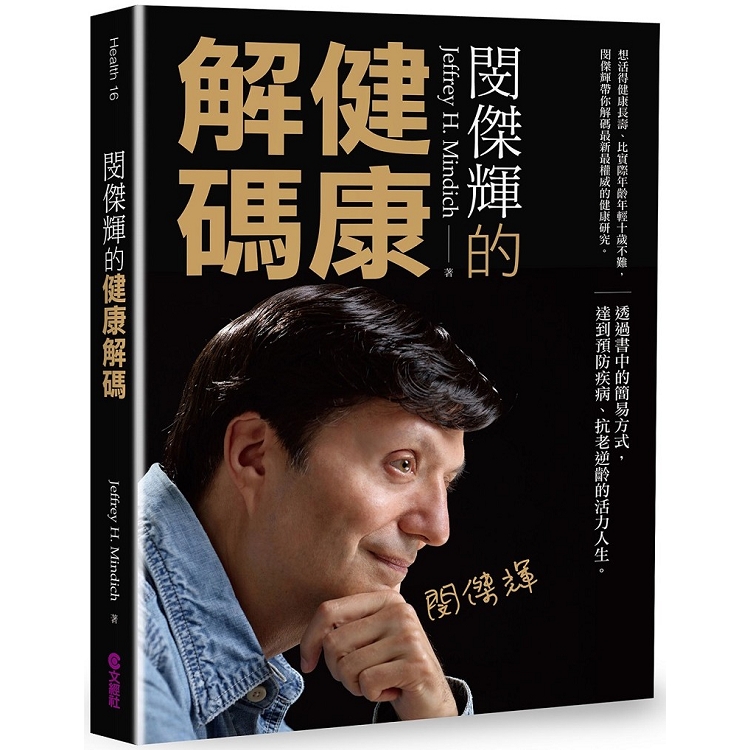

★本書作者閔傑輝原為ICRT、民視的新聞主播,本身就有知名度,再加上他自已的醫學背景,可成為「自媒體」,自我宣傳的力度大

★作者閔傑輝原為媒體人,如今轉為醫學研究者。這樣大的轉變也可成為一大話題

你知道錯誤的健康觀念會讓你付出慘痛的代價嗎?

本書充滿全球第一手的健康及醫學資訊,

不但讓你知道的醫學上「why」;更告訴你「how」。

1.「它」的長度決定你的壽命長短

2.為何我們想健康的活著需要細菌?

3.「這個」對健康的傷害比飢餓更要命

4.總是「這麼坐」對健康的傷害比抽菸更恐佈

5.胃潰瘍的禍首讓諾貝爾醫學獎給錯人?

6.這個不夠,竟會讓你一直胖、瘦不下來

7.「大了幾吋」會讓老年失憶症的機率增高?

8.「正常膽固醇」會害死你嗎?

9.每天接觸的日常用品正讓你慢性中毒中

10.少了「它」,你的皮膚會變成水果乾

你是不是身體小症狀不斷,這些小毛病可能是大問題的前兆!

請你花一分鐘的時間拿起這本書,翻開它。

健康的身體不等人,今天就開始行動!

★本書作者閔傑輝原為ICRT、民視的新聞主播,本身就有知名度,再加上他自已的醫學背景,可成為「自媒體」,自我宣傳的力度大

★作者閔傑輝原為媒體人,如今轉為醫學研究者。這樣大的轉變也可成為一大話題

你知道錯誤的健康觀念會讓你付出慘痛的代價嗎?

本書充滿全球第一手的健康及醫學資訊,

不但讓你知道的醫學上「why」;更告訴你「how」。

1.「它」的長度決定你的壽命長短

2.為何我們想健康的活著需要細菌?

3.「這個」對健康的傷害比飢餓更要命

4.總是「這麼坐」對健康的傷害比抽菸更恐佈

5.胃潰瘍的禍首讓諾貝爾醫學獎給錯人?

6.這個不夠,竟會讓你一直胖、瘦不下來

7.「大了幾吋」會讓老年失憶症的機率增高?

8.「正常膽固醇」會害死你嗎?

9.每天接觸的日常用品正讓你慢性中毒中

10.少了「它」,你的皮膚會變成水果乾

你是不是身體小症狀不斷,這些小毛病可能是大問題的前兆!

請你花一分鐘的時間拿起這本書,翻開它。

健康的身體不等人,今天就開始行動!

目錄

自序

第一章 基因是一齣可以導演的戲

第二章 住在腸道內的健康小幫手

第三章 口腹之慾背後殘酷的事實

第四章 只坐不動,可能讓你老得快

第五章 壓力已經快讓你崩潰了嗎

第六章 夜未眠――不可承受之重

第七章 被忽略的健康隱形殺手

第八章 先進國家健康之悲哀

第九章 小心!毒素就在你身邊

第十章 你有多久沒接近大自然了

第一章 基因是一齣可以導演的戲

第二章 住在腸道內的健康小幫手

第三章 口腹之慾背後殘酷的事實

第四章 只坐不動,可能讓你老得快

第五章 壓力已經快讓你崩潰了嗎

第六章 夜未眠――不可承受之重

第七章 被忽略的健康隱形殺手

第八章 先進國家健康之悲哀

第九章 小心!毒素就在你身邊

第十章 你有多久沒接近大自然了

序/導讀

【自序】

樂於分享抗老逆齡的正確健康知識

寫一本有關健康的書,這個想法在我心裡盤旋許多年;在一般人眼裡,我是個媒體工作者,還寫過幾本包括英語學習的書,都很暢銷。其實,成為一個健康產業工作者,是我從年輕時就有的想法,熟識我的人都知道,我非常注重養生,也有源源不絕的健康常識可以分享。

說一下我的故事吧,17 歲的我,還在唸高中,當別的同學沉迷於舞會和球賽時,我就自願在有機食物合作社當義工,研究這些有機食材;大學唸的是漢學,也曾在波士頓研習中醫學,當時跟被稱為「日本長壽之父」的久司道夫親自學習如何從飲食預防疾病。剛來台灣時,拜師於中西醫學博士楊維傑門下,楊老師是兩岸開放醫學交流後,最早一批被大陸邀請到對岸講課的權威學者。

我在台灣從事媒體工作多年,同時也是專欄作家,在工作之餘,仍繼續鑽研我最感興趣的健康醫療。於媒體退休之後,就全心全意投入健康領域,持續出國進修,取得一些知名國際認證,同時也投入很多時間整理最新健康資訊。

在這個過程中,發現健康資訊相當多,卻很混亂,甚至互相矛盾;到底吃低脂食物健康呢?還是低碳水化合物飲食法才對呢?報導說維生素E 有保護心血管的作用,但不久後又被推翻;之前專家一直警告要避免攝取過多飽和脂肪,近幾年又有報告顯示飽和脂肪無害,該怎麼辨別呢?

這些差異有的來自研究本身的設計、有的因為媒體報導的解讀不同、其中當然也不乏網路的「以訛傳訛」。這些看似南轅北轍的資訊,把一般人搞得團團轉,甚至為不正確的健康知識付出代價。

不過,對我這個資深媒體工作者而言,要判斷真相並非難事,我曾經製作過許多深度報導,有的還得過獎,也提名金鐘獎,從大量資料中追根究柢,本就是媒體工作者的本色。我釐清這些龐大資訊的原則是,以最權威的研究報告出發,加上我多年對健康及中西醫學的研究心得,以深入淺出的方式,為讀者整理出最精準的健康知識及實用方法,這就是閔傑輝的「健康解碼」。

我當年在波士頓跟久司道夫老師學習時,當時醫學界不怎麼認同用飲食等方法來預防及控制疾病,然而時隔多年,許多一級醫療單位不但在研究及推廣“Integrative Medicine,”(整合醫學),也把一些「自然療法」列入正統醫療知識。現在在國外,有許多正統的醫師以飲食、運動等方式來指導病人如何預防及治療疾病。

出生於19 世紀中期的愛迪生,不但是個知名的發明家,也是個養生家,他出生在1847 年,當時平均壽命不過30 幾歲,他卻活到85 歲。愛迪生100 多年前曾經說:「未來的醫生不會給任何藥物,卻會向他的病人介紹如何照顧骨骼,正確飲食,並讓他們瞭解疾病的原因及預防。」雖然愛迪生的想法尚未完全實現,但確實現在的醫學已經在往這個方向發展了。

健康議題受到重視,也是代表健康意識崛起,但一定要從多方面來著手,如果單一懂得健康飲食,卻不瞭解紓解壓力,一樣無法達成健康的目標,因此本書採取全方位的觀念,離不開的主軸是正確飲食法、適當的運動及即時紓解壓力的方法,但也探討許多往往被忽略很卻重要的健康元素,包括﹔睡眠、代謝、心血管的健康、環境毒素、陽光、水、空氣等。第二個章節提到的關於腸道菌叢,是個很新的研究領域,越來越多的研究顯示,腸道健康對全身健康的影響比我們想像中的還重要。

到底怎麼樣稱得上健康呢?前一陣子,美國今日新聞有個主題報導說:「我們活得比以前久,卻活得越來越不健康。」若從一些權威的統計來看,一點都不假,例如華盛頓大學健康指標與評估中心統計,全球人口稱得上健康僅僅4.3%,換言之95% 以上的人不健康,聽起來會不會有點驚人呢?

世界衛生組織對健康的定義為:「不僅消除疾病或虛弱,而是體格,精神與社會之完全健康狀態。」從這個角度來看,沒有生病並不代表健康,那麼不生病卻不健康又是什麼?我們稱為「亞健康」,用較通俗的名稱就是「小毛病多」,例如:睡得不好、習慣性便祕、腰痠背痛、精神不振、或一些檢測指標不正常,包括:三酸甘油脂、血糖或膽固醇。許多大病都不是一夜之間形成的,有時候這些亞健康的症狀就是個警訊,即使亞健康沒有演變為重病,一定會讓我們的身體提前老化,也往往對生活品質造成影響,因此不能小看這些「小毛病」,務必以適當的方法來預防。

俗話說:「生、老、病、死」,不過最新的醫學研究告訴我們,「老」及「病」的程度及速度是可控的。本書第一個章節很明確的陳述,我們的健康絕對不是基因「命定」的,可以有相當的空間來支配自己要的健康狀況!有時候覺得「健康」兩個字很抽象,如果把它說成「無病痛、常保年輕、美麗及快樂」也許較具體一些吧,而透過書中簡易的方法,希望大家都可以達到健康的境界!

樂於分享抗老逆齡的正確健康知識

寫一本有關健康的書,這個想法在我心裡盤旋許多年;在一般人眼裡,我是個媒體工作者,還寫過幾本包括英語學習的書,都很暢銷。其實,成為一個健康產業工作者,是我從年輕時就有的想法,熟識我的人都知道,我非常注重養生,也有源源不絕的健康常識可以分享。

說一下我的故事吧,17 歲的我,還在唸高中,當別的同學沉迷於舞會和球賽時,我就自願在有機食物合作社當義工,研究這些有機食材;大學唸的是漢學,也曾在波士頓研習中醫學,當時跟被稱為「日本長壽之父」的久司道夫親自學習如何從飲食預防疾病。剛來台灣時,拜師於中西醫學博士楊維傑門下,楊老師是兩岸開放醫學交流後,最早一批被大陸邀請到對岸講課的權威學者。

我在台灣從事媒體工作多年,同時也是專欄作家,在工作之餘,仍繼續鑽研我最感興趣的健康醫療。於媒體退休之後,就全心全意投入健康領域,持續出國進修,取得一些知名國際認證,同時也投入很多時間整理最新健康資訊。

在這個過程中,發現健康資訊相當多,卻很混亂,甚至互相矛盾;到底吃低脂食物健康呢?還是低碳水化合物飲食法才對呢?報導說維生素E 有保護心血管的作用,但不久後又被推翻;之前專家一直警告要避免攝取過多飽和脂肪,近幾年又有報告顯示飽和脂肪無害,該怎麼辨別呢?

這些差異有的來自研究本身的設計、有的因為媒體報導的解讀不同、其中當然也不乏網路的「以訛傳訛」。這些看似南轅北轍的資訊,把一般人搞得團團轉,甚至為不正確的健康知識付出代價。

不過,對我這個資深媒體工作者而言,要判斷真相並非難事,我曾經製作過許多深度報導,有的還得過獎,也提名金鐘獎,從大量資料中追根究柢,本就是媒體工作者的本色。我釐清這些龐大資訊的原則是,以最權威的研究報告出發,加上我多年對健康及中西醫學的研究心得,以深入淺出的方式,為讀者整理出最精準的健康知識及實用方法,這就是閔傑輝的「健康解碼」。

我當年在波士頓跟久司道夫老師學習時,當時醫學界不怎麼認同用飲食等方法來預防及控制疾病,然而時隔多年,許多一級醫療單位不但在研究及推廣“Integrative Medicine,”(整合醫學),也把一些「自然療法」列入正統醫療知識。現在在國外,有許多正統的醫師以飲食、運動等方式來指導病人如何預防及治療疾病。

出生於19 世紀中期的愛迪生,不但是個知名的發明家,也是個養生家,他出生在1847 年,當時平均壽命不過30 幾歲,他卻活到85 歲。愛迪生100 多年前曾經說:「未來的醫生不會給任何藥物,卻會向他的病人介紹如何照顧骨骼,正確飲食,並讓他們瞭解疾病的原因及預防。」雖然愛迪生的想法尚未完全實現,但確實現在的醫學已經在往這個方向發展了。

健康議題受到重視,也是代表健康意識崛起,但一定要從多方面來著手,如果單一懂得健康飲食,卻不瞭解紓解壓力,一樣無法達成健康的目標,因此本書採取全方位的觀念,離不開的主軸是正確飲食法、適當的運動及即時紓解壓力的方法,但也探討許多往往被忽略很卻重要的健康元素,包括﹔睡眠、代謝、心血管的健康、環境毒素、陽光、水、空氣等。第二個章節提到的關於腸道菌叢,是個很新的研究領域,越來越多的研究顯示,腸道健康對全身健康的影響比我們想像中的還重要。

到底怎麼樣稱得上健康呢?前一陣子,美國今日新聞有個主題報導說:「我們活得比以前久,卻活得越來越不健康。」若從一些權威的統計來看,一點都不假,例如華盛頓大學健康指標與評估中心統計,全球人口稱得上健康僅僅4.3%,換言之95% 以上的人不健康,聽起來會不會有點驚人呢?

世界衛生組織對健康的定義為:「不僅消除疾病或虛弱,而是體格,精神與社會之完全健康狀態。」從這個角度來看,沒有生病並不代表健康,那麼不生病卻不健康又是什麼?我們稱為「亞健康」,用較通俗的名稱就是「小毛病多」,例如:睡得不好、習慣性便祕、腰痠背痛、精神不振、或一些檢測指標不正常,包括:三酸甘油脂、血糖或膽固醇。許多大病都不是一夜之間形成的,有時候這些亞健康的症狀就是個警訊,即使亞健康沒有演變為重病,一定會讓我們的身體提前老化,也往往對生活品質造成影響,因此不能小看這些「小毛病」,務必以適當的方法來預防。

俗話說:「生、老、病、死」,不過最新的醫學研究告訴我們,「老」及「病」的程度及速度是可控的。本書第一個章節很明確的陳述,我們的健康絕對不是基因「命定」的,可以有相當的空間來支配自己要的健康狀況!有時候覺得「健康」兩個字很抽象,如果把它說成「無病痛、常保年輕、美麗及快樂」也許較具體一些吧,而透過書中簡易的方法,希望大家都可以達到健康的境界!

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價