活動訊息

內容簡介

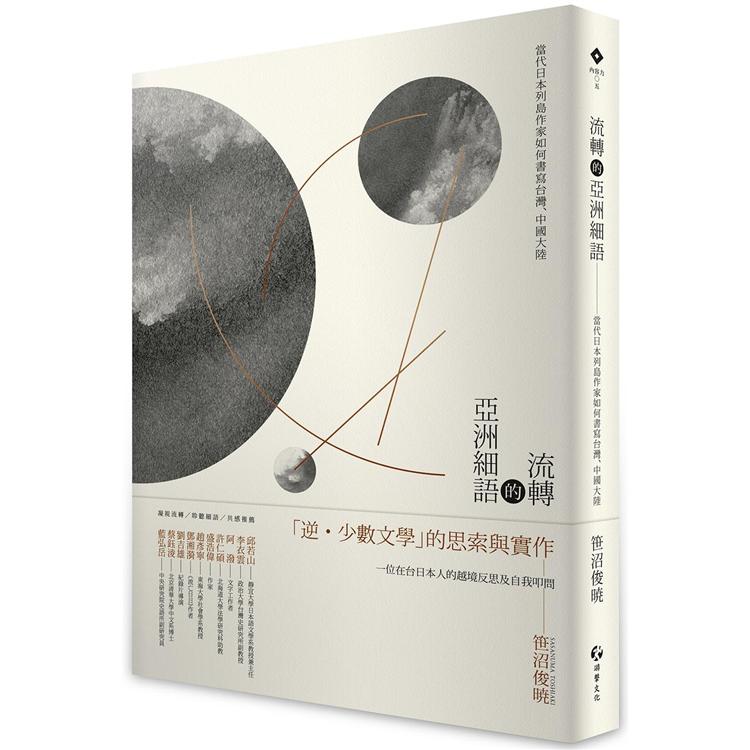

在個體、空間、語言、視角、思維的流轉下,

書寫與聆聽被「大故事」強勢論述遮蔽及邊緣化的亞洲「細語」

「在書寫中文時,我總是一邊想像著這座島嶼上讀者的臉孔,一邊下筆……希望自己能與從前一起從事研究的海外留學生一樣,體驗與外文搏鬥的過程,我也想要了解他們的眼睛究竟看到了什麼樣的風景。……假使未來我能走到這條路的盡頭,那麼我在彼地所能看到的風景……可能會是另一種『世界文學』。但是,那到底是一種什麼樣的『世界文學』呢?」

這是一部探討日本列島的當代作家如何書寫台灣和中國大陸的文藝評論集,透過解析文學作品中的台灣、中國形象,從異於其他人文社會科學的研究取徑,重新思考當代亞洲。身為在台「異邦人」的作者笹沼俊暁,承繼了現代日本的「批評」精神,比起追求純粹客觀的文學研究,更加致力於讓自己的實存經驗,與書中討論的作家及其作品展開對話,從而建構自身的思想。

文藝評論的特點在於,經由語言表現和敘述方式,從微觀角度觀察人類的心理行動、生活樣貌、人際關係、社會文化及歷史脈絡。各個時代的語言表現都反映出社會中流通的意識形態與社會條件,有些作家的文本毫無批判地接受主流意識形態,而有些作家則試圖從批判角度克服它。笹沼俊暁藉由閱讀作家們的文本,來思索自己的台灣、中國經驗有何思想意義,而他在台灣、中國親身遭遇的種種體驗,也促使他反思這些作家所書寫的台灣、中國形象,有著什麼樣的問題、侷限、陷阱,以及思想可能性。

司馬遼太郎的《台灣紀行》是近年日本盛行的「親日台灣論述」之濫觴,這位始終批判日本侵略戰爭的「國民作家」,如何形成他對台灣的單一認識與論述?關注世界各地原住民歷史且深具女性意識的津島佑子,在描述台灣時被什麼樣的「欲望」所纏繞,以致不自覺地落入殖民意識形態的侷限?丸谷才一的《假聲低唱君之代》描寫在日台獨運動,這部長篇小說中的台灣形象與後來流行的「親日台灣論述」有何異同?台裔作家邱永漢的《台灣物語》露骨地描繪「台灣買春旅行團」,這段醜陋的歷史為何消失於擁抱「親日台灣論述」之日本民眾的視線中?一生在台日中三地之間流轉的文豪陳舜臣,如何透過身為在日台裔華僑的生命經驗,以「台灣」為媒介,思索超越現代民族國家的界限?

當「親日台灣論述」遮蔽許多關於台灣的現實之際,一些創作努力透過多元的題材,鬆動了日本社會對台灣的主流想像。船戶與一和馳星周的大眾犯罪小說,描摹跨越民族國家或被民族國家邊緣化的人物形象;台籍日語作家東山彰良的《流》,細膩地呈現出現實生活裡的具體味道與歷史糾結;與那原惠以沖繩人的視角,描繪出台日主流族群未能看見的台灣;幼時曾住過台中的美籍日語作家李維英雄,寫出了戰後日本文學中的台灣形象所欠缺的美國視角;溫又柔在其他台裔日語作家的基礎上,更進一步突顯語言的問題,她筆下的人物在面對他者的語言時親歷了各種困難、糾葛及尷尬。

在當代中國崛起的背景下,日語文學作品中的「中國」形象也發生了轉變。從早先強調中國社會貧窮模樣的題材,到看見中國經濟躍升卻仍隱含日本人優越感的敘事,以及將中國視為假想敵的「中國威脅論」。此外,還有各種書寫實踐呈現出創作的多元意涵。「中國最有名的日本人」加藤嘉一以中文寫作做為日中民間外交的一環;新井一二三以中文寫作來掙脫「母親的桎梏」;橫山悠太透過吸收當代中國的語言來更新日本現代文學;李維英雄藉由描寫中國大陸來反思現代日語和日本文學的起源,並且重探「中心/邊陲」結構。

最後,在反思以主流語言及其閱讀市場為前提的「世界文學」體系時,笹沼俊暁嘗試發展「逆.少數文學」概念,來突破現今的全球文學秩序。他用繁體中文書寫的《流轉的亞洲細語》一書,即為此嘗試的具體實踐。他志在直接參與台灣的言論空間,打破只將台灣當作「觀察」和「敘述」對象的「台灣研究」模式,同時以「中間書寫」的寫作定位,來填補學術專書及大眾讀物之間的空缺,藉此為增進台灣輿論圈、學術界及出版業的多元性,貢獻一己之力。

目錄

序/導讀

推薦序

從台灣看現代日本文學:一位在台日本人的觀察

藍弘岳(中央研究院史語所副研究員)

觀察力敏銳、很有自己的想法但不過度自我主張。他帶著批判性眼光看著台灣社會發生的一切,特別是那些令他覺得尷尬的種種當代台灣社會對日本人的親切態度與行為。

這是我多年前初次與笹沼俊暁教授在新竹見面時的印象。但其實,早在台灣透過友人的介紹見面之前,我已在日本讀過他的第一本著作《「國文學」の思想:その繁栄と終焉》(2006),知道他是一位帶著批判性視角來理解日本文學史的年輕學者。當時,我覺得很高興台灣的日文系能有這樣的日本學者來任教,但另一方面,也覺得可惜他這樣的人才没能留在日本。然而,今天我終於瞭解到寫出這本書,就是冥冥之中某種宇宙神秘力量引領他來台灣的主要目的。因為台灣社會提供給他思考許多問題的契機,使他創造出自己的思想,進而將他的眼界拓展到中國、亞洲乃至整個當代世界的問題。這並不是說台灣的知識環境比日本好,或是日本没有能提供思考這些問題的書籍。恰恰相反,日本出版了許多能使他思考這些問題的書籍(特別是文學作品),只是他的台灣經驗使他能以某種超越的外部視角來評論這些文學作品。複雜且多元的台灣社會生活經驗使他認知到一般日本人、日本文學者不會注意的問題,另一方面他同時也帶著日本人特有的角度思考著台灣人不太意識到的問題。我自己也從本書得到許多啓發與知識。

在這本書中,我們看到笹沼教授將書中内容分為七個主題:「『親日台灣論述』和『南島論述』」、「被遺忘的台灣形象」、「擺脫民族國家之夢」、「多元台灣、多元日本」、「面對中國崛起」、「島嶼和大陸」、「在台灣,重新思考世界文學」。在這七個主題中,他討論了許多在日本出版的文學作品。讀者會發現笹沼教授不僅對於每一本作品皆能有所共鳴,還能提出適切的批評。這正是因為他除了有廣博的知識外,也具強大的共感能力和敏銳觀察力,同時遊走於日本的内部和外部觀看,並提出己見。這本書提出了許多值得討論的問題,但篇幅有限,僅就以下幾點提供筆者的一些個人看法。

首先,這本書的一大特色就是,對於這二、三十年來日本内部產生的「親日台灣論述」的剖析、批判。在他看來,台灣的親日態度與行為只是在中國崛起的時代中,日本人用來滿足日本依然是大國之民族自尊心的工具。進而,他指出司馬遼太郎《台灣紀行》、小林善紀《台灣論》等「親日台灣論述」和津島佑子《太過野蠻的》所代表的「南島論述」都只是從對日關係、透過日語來理解台灣的問題。他點明這兩種論述欠缺了對二戰後台灣社會、特別是外省人的想像力與問題意識。其中特別重要的是,他注意到二戰後的台灣社會中,外省人並非都只是壓迫者,也有許多人同樣是大時代背景下的受害者。更重要的是,他看到二戰後日本左派知識分子只對中國大陸人民有贖罪意識,卻忘了播遷來台的外省士兵與民眾也同樣是日本軍國主義底下的受害者。這或許可理解為他這一代日本左派知識人對台灣認識的一種進步。

總之,這種外部視角讓他看到了本省人中心之台灣民族主義及台灣之「日治時代潮」中推波助瀾下所產生的「親日台灣論述」相關文學作品的問題。進而,他也介紹、批判如丸谷才一《假聲低唱君之代》、邱永漢《台灣物語》等等這些早在「親日台灣論述」形成前,就在日本出現過的有關台灣歷史、社會的文學作品。他的論述不只源於對台灣社會問題的思考,更主要是針對日本社會中之種種問題的反思。如他從在台日本人的觀察視角,展開與吳叡人不同的、對於丸谷才一《假聲低唱君之代》這一文本的分析,便是本書精彩之處。

或許有些讀者看到他這種反台日親密接近的論述,會以為他是個中了中華主義之毒的可憐親中日本人。但當你如此想時,又會讀到他理性且客觀地分析在日台灣人陳舜臣立基於日本華僑社會的中國認同、及其後期對中華人民共和國的失望和超越民族國家之夢。而且,他在討論美籍猶太裔日本語作家李維英雄的作品和「中國最有名的日本人」加藤嘉一的《從伊豆到北京有多遠》等作品時,批評這些單純地將中國視為中心、日本視為邊緣的論述,及其與當代中國天下論間的關係。如同他看到現代台灣社會的多元容貌一樣,他也深刻認知到中國社會的多元性與其歷史的複雜性。如同過去一般日本左翼知識人會對中國底層民眾投以同情眼光一樣,他當然也看到中國底層民眾的苦難;但同時也對中國中心的天下論、帝國論這種霸權論述投以懷疑的眼神,並加諸批判性的評論,甚至連同他的昔日偶像柄谷行人也被納入批評的行列。

其次,本書的另一重點是注意到流轉於亞洲中的語言問題。這其中的一個層次是,東亞漢文圈世界中所存在的漢文與其他聲音語言間的翻譯問題。特別有趣的是,他在分析李維英雄的作品時,討論李維對於「漢文脈」與「和文脈」的理解,他指出李維認為依靠聲音語言的「和文脈」可謂屬於漢文圏中之邊陲文化,但其實中國大陸的許多民眾雖無形構「和文脈」的假名,他們的語言依然按聲音和假名構成,故中國内部也有一種邊陲,一種「假名空間」。李維這一看法和笹沼的解析實在大大地刺激了我的思考。

再者,笹沼教授在分析橫山悠太《我似猫》等作品時,敏銳地注意到當代日本語文學中,存在著一種類似過去日本採用漢字漢文入日語的訓讀文體之文學創作方式,把普通話語句鑲入日語之中,並將之與中國崛起的時代課題結合在一起來理解。這些觀點和分析皆強化了本書的深度,引誘讀者進入更深一層的思考。這絕對是一本燒腦的著作,各位讀者要有心理準備。

最後,本書的另一大重點是提出「逆.少數文學」這一理論觀點。依笹沼教授的說明,該概念是德勒茲(Gilles Deleuze)與伽塔利(Félix Guattari)所提出的「少數文學」(littérature mineure)概念的反轉,意指「自相對強大的語言集團移動到相對弱小的語言集團之文學」,而其中的典型正是以英語為母語但以日語書寫的李維英雄。但實際上,笹沼教授也指出:究竟哪種語言是強勢、哪種語言是弱勢,實無一定的標準。故在原理上,完全純粹的「逆.少數文學」是無法存在的。然而這一概念的確值得我們思考與運用,以之來介入、實踐「世界文學」的發展。筆者深切期待作者在這一理論的運用上能有更進一步的發展。無論如何,這種理論的嘗試都在在說明笹沼教授是一位以亞洲為方法的思考者、實踐者。他在本書精彩剖析了「流轉的亞洲細語」。讀者當可透過他的分析進入亞洲的思考空間,在亞洲乃至世界文學中來思考台灣的文學和其他事物。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價