活動訊息

內容簡介

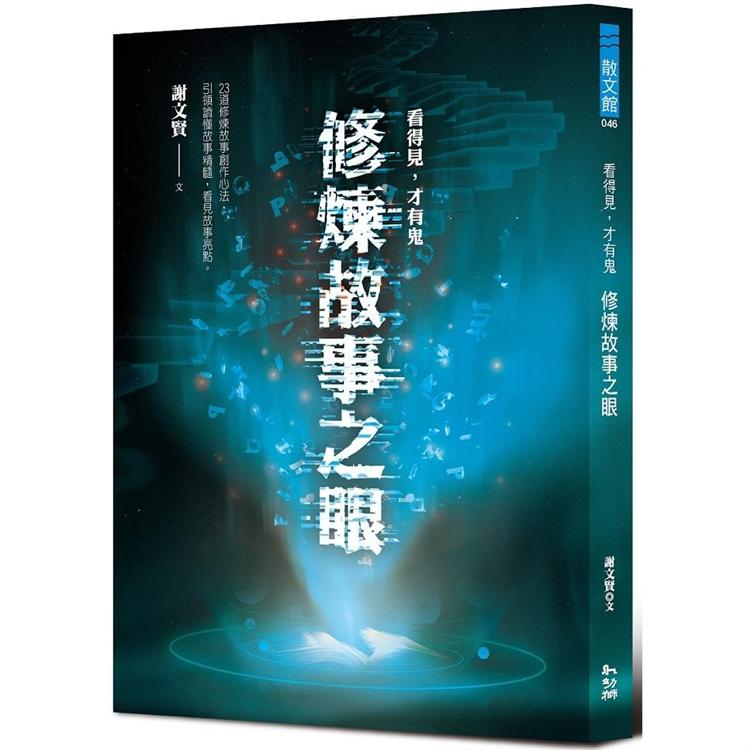

23道修煉故事創作心法,引領讀懂故事精髓,看見故事亮點。

想成為稱職的作者?你得先當一個稱職的讀者。

跟著故事引導師貓印子(謝文賢),從中外名作、電影動漫,一起讀見情節、讀見角色、讀見動機、讀見結構、讀見文字、讀見作者,甚至超譯作者,窺探分析內化,修煉你的故事之眼。

本書特色

☆以修煉為主軸,走進寫作新視界,找到故事「心」視野。

☆參照書中範例,搭配方法與事例舉隅,打開故事靈犀之眼。

☆以「故事怎計算」,搭建學習鷹架,習得寫故事的訣竅。

目錄

原來,你是寫故事的天才? 宋怡慧

有跡可循的練習 吳德淳

自序

故事不是魔法

故事變形中

故事的名字——故事真正開始的地方

故事的形狀——如水滴落般自然的事

故事的容器——新的不是新的,舊的不是舊的

故事的選擇——讓每個讀者都想問然後呢?

故事的視角——真相永遠只有一個?

故事的風格——每個字都有個性!

故事的情緒——眼淚必須省著用

故事的呼應——終點有時就在原點

鬼魂提煉術

故事的誕生——每個生命都是一個故事

故事的演技——每一個動作都上心

故事的搭檔——最佳兩人小組

故事的謊言——不誠實的敘述者

故事的暗示——喜馬拉雅山上的猴子

故事的減法——沒說出來的,說更多!

故事的記憶——可以消失,不能遺忘

眼睛只是輔助

故事的意外——其實只是巧合的另一面

故事的月亮——結局之後,思考繼續

故事的太陽——完美得令人難以直視!

故事的鬼魂——看到鬼是有原因的

故事的死亡——輕於鴻毛還是重於泰山?

故事的巨人——在人類的觀點之外

故事的天神——冷眼旁觀的造化之眼

故事的讀者——創作者的第一個身份

各界好評推薦

序/導讀

自序

故事不是魔法

我曾經在日本電視綜藝節目《超級變變變》裡看過一段表演,題目叫做〈蠟燭〉。

表演內容是這樣的,當主持人萩本欽一報過題目之後,簾幕拉開,就看見舞臺正中有一根印著金色「福」字的巨大蠟燭,蠟燭是鮮紅色的,大約有一人高,兩三個人環抱那麼寬。有個小朋友跑上來作勢點燃蠟燭,一個戴著橘黃色頭套的人便緩緩從蠟條正中冒出來,噗溜噗溜的扭動,看起來就像燭火,挺有意思。有風吹來(那風是另一個小朋友舉著幾枝白色幡旗扮的),燭火就抖顫顫的倒來倒去。

風兜兩圈跑走了,黃火穩定下來,我才發現那蠟燭竟然還會落淚,一球一球的燭淚由上而下滾落燭身,或快或慢,或高或低,作法細緻。

這時,背景音樂揚起,古典的中國樂曲,聽來應該是胡與箏的合奏,溫柔懷舊,帶著滄桑感。

接著大約有一分鐘的時間,畫面幾乎沒有動靜,靜得人屏氣凝神、浮想聯翩,只看見燭火隨著樂音顫晃,紅淚便不斷冒出,滾落。到了最後,整根蠟燭熔塌軟倒了,金色的「福」字也彷彿被時間吞噬,燭火消滅,燭心才悠悠的冒出一縷輕煙,飄入虛空,落地無聲。

掌聲爆響。

我在電視螢幕前面看得起雞皮疙瘩,嘆為觀止。

這個表演與我沒有任何關聯,日本也遠在千里之外,而且,我明明知道那些都是假的!

但我依然深受感動。

這是什麼妖術?

說說另一件事。

有一年,我在某個森林小學裡帶故事創作,那是一個由各年級學生組成的短期實驗班,孩子年齡有大有小,有的半大不小,定性不一,不好拿捏。

第一堂課,我什麼也沒教,只講了一個故事,從很久很久以前開始。

當故事從我嘴裡走出來,轟炸的教室一下子變得安靜,孩子們連呼吸都抖,原本蠕動得像風吹的燭火,當下一個一個都趕緊找椅子坐住,微微放著光。我悠悠燃燒著故事,情節高起來的時候,孩子便笑;故事沉下去時,孩子們便瞪大眼睛;故事一個轉彎,孩子們也跟著東倒西歪,屏氣凝神,浮想聯翩。

教室隨著故事發亮,我都搞不清楚,到底我是蠟燭還他們是蠟燭?

可惜我故事太長,放學下課鐘響了,結尾都還沒燒盡。爸媽們準時,比時鐘還準,早已三三兩兩等在走廊上。

我向孩子們提議下次再把故事說完。

不行!不行!講完!講完!孩子們狂吼。

我說,爸爸媽媽們都在等了,下次吧!

不要!不要!孩子們還吼。

看著這些吼孩子,我與窗外的父母們相視都笑。

「我還要看!」一個孩子突然拔尖了大叫。

轉頭看去,一個粉撲的嫩女孩,個子小小,臉長得胖墩可愛,笑起來酒窩如蜜。

「我還要看!」她對著我大叫,眉眼彎成這世界所有的好奇。

這孩子,聽故事聽得以為自己看見。

彷彿催眠,我滿嘴空口白話,沒改變時間一分一秒;沒改變教室裡的一磚一瓦,只是胡謅了一些雲、河流、樹、果子、牛和屁,就讓一窩孩子炸翻了天,沒想要立刻放學回家,只等著我往下說。

這又是什麼十萬八千里的幻覺?

總聽人說,故事就是魔法云云,我想,或許人們說錯了,故事並不是魔法。

故事,創造了魔法。

魔法我肯定你不會,也學不來,但故事可以學。學會了說故事,你就能創造魔法。

我寫了超過二十年故事,講故事都有十幾年了,在帶領閱讀或指導他人寫作時,要回答的問題很多,但大概不離兩個面向,一個是「怎麼寫」,另一個就是「怎麼讀」。

如果說我前一本書《因為所以有故事:解構創作思維》是在回應怎麼寫的問題,那麼這本《看得見,才有鬼:修煉故事之眼》在某種程度上來說,就是在回答怎麼讀的問題。我常說:「眼睛看到哪裡,手就能寫到哪裡。」在理解了創作思維之後,接著來修煉修煉故事之眼,我想,對於想要施展魔法的人,應該能有一盞燭光的幫助吧。

這本書的內容誠然都是我寫的,但一本書要完成,靠我一個人是辦不到的。

要感謝的人很多,寫來會很冗長。

就感謝所有出現在這本書以及我生命裡的名字吧。

謝謝你們帶著故事來,希望這本書也能成為你們的故事之一。

PS 如果你找得到超級變變變〈蠟燭〉這段影片,你可以看到表演者的名字,她叫做徐陳美燕,共同演出的還有她的六個孫兒女,他們都來自臺灣。或許,這也是故事創造的魔法。

推薦文

原來,你是寫故事的天才?

每個人都不愛聽大道理,卻對聽故事情有獨鍾,這是為什麼?因為每個人的心裡也都藏有一段屬於自己的故事。當有人剛好以故事的形式劇透你的心事,這不叫做「心有戚戚焉」嗎?

當寫作成為AI世代重要的關鍵力,你還能在寫作的世界缺席嗎?賈伯斯的故事讓消費者看見蘋果的獨特,也讓我恍然而悟:原來有效的故事可以行銷,甚至創造自己的品牌力。果然,會說故事的人很吸睛;會寫故事的人很有料。原來,只要你善用文字的魅力,就能取得聲量流量,渾身自帶光芒。看到這裡,是不是有些動心?也想立馬拿起筆,為自己的人生征途,寫個好故事?但是,怎麼一刻鐘過去了,三刻鐘過去了,你還是望著空白的扉頁一字難產?

如果,你想啟動寫故事的靈感和技巧,這本書有幾個即刻吸睛的地方,值得你注意:以修煉為主軸,帶著讀者一步步走進寫作的新視界,找到故事的「心」視野。同時,作者謝文賢不吝給出務實的操作方法,以「故事怎計算」替讀者搭建學習鷹架,讓你能按部就班,循序漸進的找到寫故事的訣竅,尋回找故事的靈犀之眼。同時,我也喜歡文賢老師總是提供適切的範例,不會讓你霧裡看花,搭配方法與事例舉隅,不只切中要點,也讓你能立刻聯想與套用。最後,我最喜歡文賢老師能站在讀者的位置,同理讀者的寫作茫然心境,像庖丁解牛似的,一一拆解故事步驟,讓學習者能在各自看似獨立單元學習,陸續拼回重要招式,精采故事產生機就能發揮功效,自此展開攫住他人眼球的創作故事之旅。

作者謝文賢老師不只會說故事,會寫故事,這次要挑戰更大的溝坎:教你看見故事的亮點,讓你寫出故事的精髓。文賢把看似作法簡單無奇,卻招招到位,勁力精深。寫作故事的絕學,以降龍十八掌的方式,幻化成修煉故事的每個篇章,讓你只要學成,必能站上故事舞臺,所謂「古武降龍、天下無敵」,一如郭靖的靜心苦練,自學修煉,終能有成。

如果,看到怡慧老師的推薦文,湧起意猶未盡的遺憾感,那麼,請你必然要翻開這本書,它讓你發現:寫作不需要天分,掌握故事的招式,就能變成創作故事的天才。

宋怡慧(名作家 / 丹鳳高中圖書館主任)

推薦文

有跡可循的練習

生活中的事件,能在領略後精煉為成語,

也能作為支持觀點的例子,更可以被轉寫成故事。

我們常有舉例的習慣,藉以來解釋或支撐觀點。而我們脫口而出的例子裡,往往就隱含著大量的故事素材,只要經過巧妙調整人、事、物的互動,就有機會讓生活轉身為故事。

作家安房直子在短篇小說〈狐狸的窗戶〉,描寫帶長槍的獵人追蹤小狐狸,而牠竄入藍色桔梗草原,化身染坊主人,說是可以為獵人染藍手指,藉由藍手指框出的空窗,就能回看自己內心想望的景物。獵人當然不信,就在半信半疑中,狐狸用染桔梗的手指,憑空召喚出獵人的記憶,讓他在感動滿懷之際,低頭奉送手中的槍。

或許,聽完故事之後,不需任何解釋,神奇的理解就會在讀者心中產生,但我們還是不免疑惑,這樣的理解是怎麼產生的?

當我閱讀這個故事時,甚至會自己胡思亂想,是怎樣的經驗讓安房直子提筆書寫。是曾聽過祖先逃過死劫的事蹟?還是族人口傳如何迎敵的曲折?或者,在她感受到某種以柔克剛的體驗後,便幻化出這則動人的故事。

是了,正是這個「幻化」和前面提到的「巧妙」,其中隱藏的訣竅,繁複而抽象,總不易被有序深入的介紹。

而這本新書(包含作者謝文賢的上一本《因為所以有故事》)正是文賢以自身精采的小說創作經驗,帶領大家走到作品深處,甚至穿透到作品的背後,去細看那些縫線和材質的拼貼,分享幻妙的歷程,使我們對於文本的通透理解,不再歸入神奇。

首先,讀者將能透過清楚的說明,從觀察生活開始進入創作,選擇

試閱

為故事取名字,最重要的是有弦外之音,

甚至得讓故事閱讀之前與閱讀之後能有餘音。

「那個世界是如此嶄新,許多東西都還沒有名字,提及時得用手去指。」

這是諾貝爾文學獎得主賈西亞.馬奎斯的傳世鉅作《百年孤寂》裡的一句話,就在小說剛開始,尚在做背景交代的那段文字裡。

「玫瑰即使不叫玫瑰,亦無損其芳香。」這句名言出自《羅密歐與茱麗葉》,那是茱麗葉對羅密歐發出的喟嘆,兩人之間的愛情正因為不同的家族姓氏而難以圓滿。

《地海》系列小說裡大法師格得必須緊守自己的「真名」,《哈利波特》裡的角色們連說出佛地魔的名字都不敢,而《死亡筆記本》裡想要殺人就得先知道那個人的名字……。

就像人一樣,故事也有名字。

名字至關重要,具有辨識功能,每個父母在為孩子起名時,必然是絞盡腦汁,翻閱典籍,求神問卜,讓孩子從擁有一個好名字開始擁有一個好人生。如果名如其人,如魚玄機、葉問、諸葛孔明,那自然是美事,那如果王大刀是刺繡的,陳細是個粗獷大漢,往往就令人發噱。

雖然這都是刻板印象,但不得不說,名字非常重要,是我們對人的第一印象,有時比臉還重要,在故事裡甚且用不上臉,但名字大抵是不能缺少的。

一個故事的名字就是題目、篇名、書名,那是故事真正開始的地方,也就是我們對一篇故事的第一印象。題目取得好,能為故事本身生色不少,甚至左右了故事的成敗。

舉個例子,有一本書幾乎所有愛書人都熟知,書名叫《查令十字路84號》,內容寫的是,大約在1940年代末期,一位身在紐約的窮作家,因郵購書籍而與英國倫敦的一家舊書店主人締結交情的故事。兩人或為交易或為聯絡感情,書信往返了二十餘年,遺憾的是,直到書店老闆年老過世為止,兩人竟是終生未得見一面。這是真實故事,曾被拍成電影,英文片名忠於原著,就叫做《84 CHARING CROSS ROAD》而中文片名卻因故一度被翻成了《迷陣血影》,這簡直是牛頭對馬嘴,可以想見當時票房的「慘況」。

寫作是有感而發,若非命題式的作文,文章題目大多是最後產生,甚且還更動再三;但在閱讀時卻正好相反,題目往往最先撞進眼裡,讀者是帶著題目進入故事的,創作者須先有這樣的理解,才不會對題目過於便宜行事。為故事取名字這件事,乍看容易,其實不簡單,除了得吸引讀者,易於記憶,最重要的是有弦外之音,甚至得讓故事閱讀之前與閱讀之後能有餘音。一個細膩高明的作者,在為故事設定名稱的時候,往往暗藏玄機卻又不露痕跡,與故事內容水乳交融,有重力還要加速度。

至於讀者,想要讀懂故事,有時得先讀懂故事的名字。

看看這篇文章。

當他捧著兒子血淋淋的身體,感恩之情不只溢於言表,更溢出了眼眶,醫生與護士向他恭賀,儘管腔調語句都有點公式化,他依然連聲道謝。

妻在產床上吁著氣,他低頭親吻了她。

那是他們第一個孩子,之後,他們陸續又迎來了三個孩子,兩男一女。

夫妻倆很努力把時間換成勞力,把勞力換成金錢,再把金錢換成孩子成長的養分。

當他捧著妻子委頓蒼白的臉,終於理解了時間的意義。

他不再唯利是圖,不再事必躬親,不再把期待放在未來,他開始旅行,學琴學畫學跳舞甚至去學了浮潛,棺材本他花完了,房子也拿去貸款花掉,那時他還不到七十歲。

當他捧著自己的尿袋,三個兒子齊聚療養院看他,還帶來了一些「需要釐清的事務」。

他們說父親花錢太凶,把原本屬於他們的錢都花光了,甚至還留下債務,實在太不厚道。

三個兒子一張臉,都是他的模樣。時間還真是神奇,他心想。

當孩子們捧著他喜孜孜的照片,療養院同感哀戚,並遞給他們一個精緻信封。

上面寫著,內含帳單。

這篇短短的小說,原本篇名叫做〈帳單〉,很不錯吧,諷刺力道十足,也讓人思考親恩與果報。

但後來我發表的時候,幾經思量,把篇名改為〈時間的遺產〉,邀請你細想,是否能感覺到父親自嘲般的豁達以及那股儘管人世糾葛難解,但時間逕自更迭流轉的超脫感?

「時間」就是蒼天,蒼天不仁,對誰都一樣殘忍,當然也同樣仁慈。「帳單」是索討,而「遺產」則是留下,箇中隱含的觀點,乍看沒什麼差別,其實大不同。

當然,哪個更好哪個更差,那是見仁見智,但我想你必也能感覺到,光是更動了故事的名字,就能帶來不同的閱讀視角與思考,而這點,對於故事來說關係重大。

◆故事怎算計

故事命名啟示:

一、以角色為主的故事:大多是人名:《哈利波特》、《阿Q正傳》、《瓦力》

二、以一個時代為主軸的故事:《三國演義》、《雙城記》、《紅樓夢》

三、以一趟旅程為主軸的故事:《西遊記》、《唐吉訶德》、《海賊王》

四、敘述句為題目的故事,通常很冗長:《東京鐵塔:老媽和我,有時還有老爸》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊!》、《柳橙不是唯一的水果》、《張士超你到底把我家鑰匙放在哪裡了》(這其實是一首歌的名字,但歌詞內容就是個小故事)

五、以物件為名的故事:《項鍊》、《孔雀翎》、《七龍珠》、《黃油烙餅》

六、隱含寓意的故事:《百年孤寂》、《過於喧囂的孤獨》、《你的名字》

這僅僅是我整理出來的命題方式,為故事取名的方式當然更為豐富多元,重點是,你想讓讀者如何認識你的故事?題目就是故事本身?題目是故事的延伸?或者題目只是題目,根本與內容無關?

而你自己又是如何看待自己的故事呢?

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價