活動訊息

內容簡介

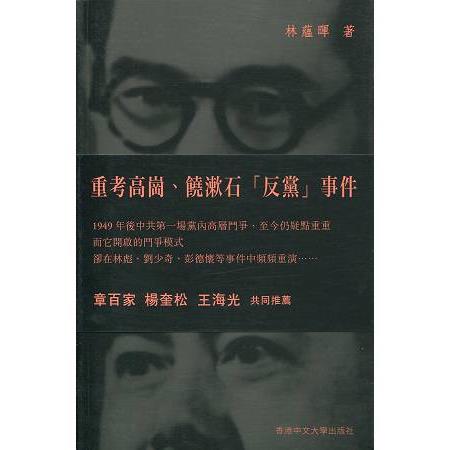

歷史事件的真相往往存在於史家對種種歷史細節的深入考據之中。1953–1954 年中共黨內發生的令人震驚的所謂高饒事件,其原因和內幕長期以來眾說紛紜。本書作者將近些年陸續披露的中外相關史料條分縷析,一一梳理勘比,並結合已知史實詳加考析,無疑能夠使讀者更接近於歷史的真相。—楊奎松(華東師範大學歷史系教授)

本書凝聚了作者幾十年研究高饒事件的學術功力,是在詳盡地收集了國內外權威資料上的推陳出新。書中披露了許多鮮為人知的歷史細節,澄清了許多學界長期模糊不清的歷史疑點,史料詳實,立論公允,視野開闊,是為研究中共黨史和中國當代史的必讀書。—王海光(中共中央黨校教授)

發生在1950年代初的「高饒事件」,是中共執掌政權後的第一輪黨內高層鬥爭,形成了之後一系列黨內鬥爭的最初模式,影響深遠且疑點重重。時任中央人民政府副主席的高崗、中共中央組織部部長的饒漱石被指責陰謀「分裂黨」、「篡奪黨和國家的最高權力」,結成「反黨聯盟」, 最終被開除出黨。高崗於1954 年8 月自殺,饒漱石被監禁直至1975年去世。

以往的相關研究,不是按照官方結論敘事,就是摘取片斷史料進行編織。本書是關於「高饒事件」的第一部系統、嚴謹的學術專著,是作者三十年來持續追蹤探索的集大成之作。研究根據目前為止有關這一問題的幾乎所有史料,包括中共領導人的年譜、文集、傳記、當事人的回憶錄及中蘇有關檔案,對當年案件的諸多事實和經過進行了系統的梳理與評介,逐一詳盡考證了頗有爭議的歷史疑點。

作為資深的中共黨史研究專家,作者對該事件相關史料極其熟稔,考據功夫紮實,分析嚴謹敘述清晰。在嚴格的史料考辯之下逐漸顯現出的歷史真相令人歎息或驚訝,重重檔案之中也可窺見複雜歷史環境之下的複雜人性。若想要理解中共黨內鬥爭和中國當代歷史,本書是不可錯過的讀本。

目錄

序 章百家 xi

引言 v

第一編 關於「高、饒事件」的原有結論 6

第一章 高崗、饒漱石:東北、華東兩方「諸侯」 9

高崗:西北根據地的代表人物 9

饒漱石:從新四軍政委崛起 14

第二章 1955年關於高、饒「反黨聯盟」的結論 17

鄧小平在全國黨代表會議上的報告 18

毛澤東釋疑高、饒「聯盟」 23

關於高、饒「反黨聯盟」的決議 26

1980年鄧小平談高、饒事件 28

第二編 「高饒事件」的歷史真相 30

第三章 兩會「倒劉」風潮的源頭 33

建國之初出現的毛、劉分歧 34

高崗在毛、劉分歧中的角色 49

「新稅制」提供了批判的靶子 53

毛澤東異乎尋常的重大舉措 60

第四章 「批薄射劉」的真實場景 65

點燃「批薄射劉」的「引信」 65

會議氛圍和高崗的發言 74

周恩來的結論和毛澤東的定性 81

第五章 「討安伐劉」的直接誘因 89

會議重點:檢查中組部工作 90

劉少奇電邀張秀山到會發言 91

高崗的真實態度 95

張秀山究竟講了什麼 97

劉少奇作自我批評的壓力來自何方 104

饒漱石的錯誤在哪 111

第六章 高崗「輪流」說真相 117

由誰代理主持中央工作問題的提出 118

為什麼沒有依照慣例指定劉少奇 121

12月15日作出了怎樣的決定 123

第七章 授人以柄的私下活動 125

傳播毛澤東對劉少奇的不滿言論 125

「黨是軍隊創造的」「軍黨論」 130

散佈「有薄無林」的名單 134

私自談論人事安排意見和「封官許願」 141

第三編 由自我批評到揭發批判的轉折 148

第八章 由「批劉」轉向「棄高」的抉擇 151

最先向毛澤東反映情況的是誰 151

陳雲奉命南下「打招呼」 155

決定「棄高」「扶劉」的政治局會議 158

第九章 《決議》基調與指導方針的悖論 163

四中全會的開會方針 163

高崗求見毛澤東受阻 167

毛澤東缺席四中全會的難言之隱 172

與保高「過關」相悖的會議基調 177

劉少奇再作自我批評 183

「團結決議」埋下了定性的變數 187

第十章 「和平會議」轉向面對面揭發之謎 195

高崗、饒漱石在四中全會的檢討 195

劉少奇結論講話變調 202

找不到的書記處會議決定 205

第十一章 兩個座談會對高、饒定性 207

陳雲拋出的重磅「炸彈」 207

周恩來總結講話的定性 209

毛澤東對高崗定性的參與 213

饒漱石的再檢討 216

鄧、陳、譚向中央的報告 235

第十二章 蘇聯檔案披露的不同信息 237

1月4日,毛澤東與尤金談黨內情況 237

2月2日,劉少奇、周恩來通報高崗「反黨」詳情 238

3月26日,毛澤東向尤金吐露心結 240

毛澤東是何時定性高崗「陰謀反黨」的 243

第四編 定性「反黨聯盟」導出的後果 246

第十三章 高崗之死與毛澤東的複雜心態 249

決定棄高是為了劃清界限 249

毛澤東並非要徹底「倒高」 250

對座談會既成事實的認定 251

四年後的內心真言 252

第十四章 饒漱石被開除黨籍之後 255

由保留黨籍到開除黨籍 255

所謂「饒潘揚反革命集團」 256

1975年病逝秦城 258

未作平反的「平反」 259

第十五章 東北局株連出一個「高崗反黨集團」 263

周恩來指示東北高幹會重點在揭露高崗 264

張秀山的檢討發言 266

捕風捉影的高崗「五虎上將」 270

羅瑞卿對高崗「反黨宗派」的論證 273

林楓贊同對高崗「反黨宗派」的定性 279

中共中央批准對「五虎將」的處理 281

被重新安排卻未平反的「五虎將」 285

當事人對強加罪名的申訴和答辯 / 287

第十六章 華東株連出一個「向明反黨集團」 291

華東局會議並未按圖索驥 291

陳毅奉命檢查向明問題 293

中央認定向明「參加高饒反黨聯盟」 295

強加給向明的錯誤結論 298

遲到的平反昭雪 300

第十七章 評《黨史》二卷對高、饒結論的修正&

序/導讀

章百家

高崗和饒漱石這兩個名字現在對大多數國人來說已相當陌生。 不過,對中共黨史多少有些瞭解的人都聽說過「高饒事件」(當年稱 「高崗、饒漱石反黨聯盟」事件)。這是自 1949 年中華人民共和國成 立後,中共黨內高層發生的第一起嚴重的政治鬥爭。這起公案雖已 過去六十多年,但至今餘波未盡,懸疑之處不少。

新中國成立初期,高崗似乎是一顆冉冉升起的政治明星。他 不僅是陝甘紅軍和革命根據地的創建人之一,多年擔任中共大區主 要負責人,而且事發時身居高位,是中共中央政治局委員、中央人 民政府副主席,並兼任國家計劃委員會主席、中央軍委副主席等要 職。此案的配角饒漱石亦曾多年擔負中共大區主要負責人,是中共 中央委員,時任中共中央組織部部長。

高饒事件初起於 1953 年,至 1955 年結束。1953 年 6 月和 9 月,中共中央先後召開的全國財經工作會議和第二次全國組織工作 會議。兩會均以毛澤東提出的向社會主義過渡的總路線為指導思 想,故財經工作負責人之一的薄一波在前一次會議受到指責和批 判;中組部副部長安子文在後一次會議上也被指責。由於薄、安 二人的政治觀點和政策主張與劉少奇一致,且相互關係密切,故對薄、安的指責和批判或明或暗地聯繫到劉少奇。由於高崗、饒漱石 在兩會前後和會內會外,都曾對薄一波和安子文有不滿和指責,於 是兩會發生的事件即被視為高崗、饒漱石向劉少奇發難。結果, 高、饒二人成為批判對象,其錯誤被定性為「陰謀分裂黨」、「奪取黨 和國家最高權力」,且結成一個「反黨聯盟」。1954 年 8 月,高崗於 軟禁中自殺身亡。1955 年 3 月,在北京舉行的中共全國代表會議通 過《關於高崗、饒漱石反黨聯盟的決議》,二人被正式罷黜官職,開 除出黨。此後,饒漱石被長期關押直至 1975 年 3 月病故。由於高、 饒二人身居要職,該案當年即牽連不少高級幹部,以後又在黨內鬥 爭中多次發酵。1959 年彭德懷事件、1962 年「反黨小說 —劉志 丹」案、1970 年代初林彪事件,均在不同程度上被視為同高、饒鬥 爭的後續。

「文化大革命」結束後,中國大規模平反冤假錯案;不過,高、 饒一案不在平反之列。此案未翻,但受此牽連的幹部均獲得平反, 對這一事件的說法也逐漸有所變化。近年官方編撰的中共黨史著 作不再提高、饒二人企圖「篡黨奪權」,也不再說二人結為「反黨聯 盟」,但仍維持其犯有「分裂黨」的錯誤這一結論。這種變與不變透 露出對高、饒一案的處理至今仍有棘手之處。

高饒事件作為反映中共高層政治和人事的一個典型案例,自然 會引起歷史研究者的極大興趣。不過很長時間,由於資料的缺乏和 檔案的封閉,大陸的黨史著述僅限於詮釋官方結論,海外學者更無 法探討其究竟。這種情況直到中國實行改革開放後才發生變化。 1980 年代以來,有關高饒事件的部分內情,在大陸一些教學機構和 官方研究機構所編纂的黨史資料彙集和領導人的文稿、年譜、傳記 中有所披露。1 這些資料雖然零星支離,但一些學者很快注意到這一事件的複雜背景和經過。高饒事件自此成為學術研究的對象。最近 十幾年,一些當事人或知情者陸續發表日記、回憶錄等著述,加之 最新搜集到的蘇聯相關檔案,2 更多內情也漸為人知。現在,研究者 所關注和探討的重點已不單是當年黨內高層的政見分歧,而是這種 分歧背後所折射的錯綜複雜的人際關係。

本書作者林蘊暉教授是大陸最早研究高饒事件的學者之一。 1989 年,他在與人合著的《凱歌行進的時期》一書中首先提出,這一 事件並非簡單的權力鬥爭,它的一個重要背景是「黨的戰略指導發 生轉變」、「黨中央領導之間有不同意見」。1999 年,林氏發表《高崗 事件始末》,利用公開文獻和當事人回憶,首次系統梳理了事情的經 過,是有關高饒事件新進展的代表性文章。該文最大的突破在於初 步揭示了高崗與毛澤東的關係。此後,王海光的〈政爭與權爭:「高 饒事件」起因再解讀〉,以更開闊的視角考察了高饒事件的背景和由 來,較為細緻地分析了中共高層在「新民主主義」問題上的戰略轉軌 和國家大區體制變動中的分歧以及歷史上累積的矛盾。這些新的研 究使得人們對高饒事件有了更加全面客觀的瞭解,特別是其起因並 非簡單地由於高、饒個人野心和權力慾的膨脹,而是多種因素作用 的結果。

關於高饒事件的研究雖已取得相當進展,但存疑之處仍有不 少,關鍵性細節尤其模糊不清。例如:當年黨內高層,特別是毛、劉之間關於新民主主義的不同認識對高饒事件的發生有多大影響? 毛與高的關係密切到何種程度,高對劉發難究竟是秉承毛的意旨還 是高的誤判?毛對黨內高層權力的安排是以高代劉,還是高、劉分 權?從最初的批劉到後來的批高,這種轉變如何發生?這一事件對 中共此後的發展有何影響?等等。由於事涉敏感,官方迄今甚少披 露相關檔案,或許關鍵環節也並無檔案記錄;因此,學者的繼續研 究與探討也就更有意義。

林蘊暉先生的新著《重考高崗、饒漱石「反黨」事件》恰是一部 力圖從細節回答上述問題的書稿。作者積多年的研究功力,依據可 靠而豐富的史料,相當詳盡地考評了該事件尚存的諸多史實疑點。 全書敘事順暢,脈絡清晰,或質疑成說提出一些獨到的新見解,或 修正了人們長期被灌輸的某些刻板印象。作為研究該事件的一個新 成果,這部書為中共歷史、中國當代史和政治學的學者,提供了一 個足資借鑒和啟示的研究文本;對於那些對中共歷史有興趣的一般 讀者,特別是大陸的幹部、知識界人士,亦將有相當吸引力。

2016 年 5 月

註1:中國人民解放軍國防大學黨史黨建政工教研室編輯的《中共黨史參考資 料》第 20 冊,中共中央文獻研究室編輯的《建國以來毛澤東文稿》第 4 冊,《建國以來劉少奇文稿》第 6、7 冊以及《毛澤東年譜》、《劉少奇年譜》、《周 恩來年譜》及其傳記等。

註2 如:中共中央文獻研究室編《楊尚昆日記》、《鄧小平年譜(1904–1974)》、 《陳雲傳》等;張明遠著《我的回憶》、張秀山著《從西北到東北:我的 八十五年》、趙家梁和張曉霽著《半截墓碑下的往事:高崗在北京》、香港出 版的《饒漱石》;上海東方出版中心 2015 年出版的《俄羅斯解密檔案選編: 中蘇關係》;以及張秀山、張明遠等人的回憶手稿和存於國防大學的內部資 料等。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價