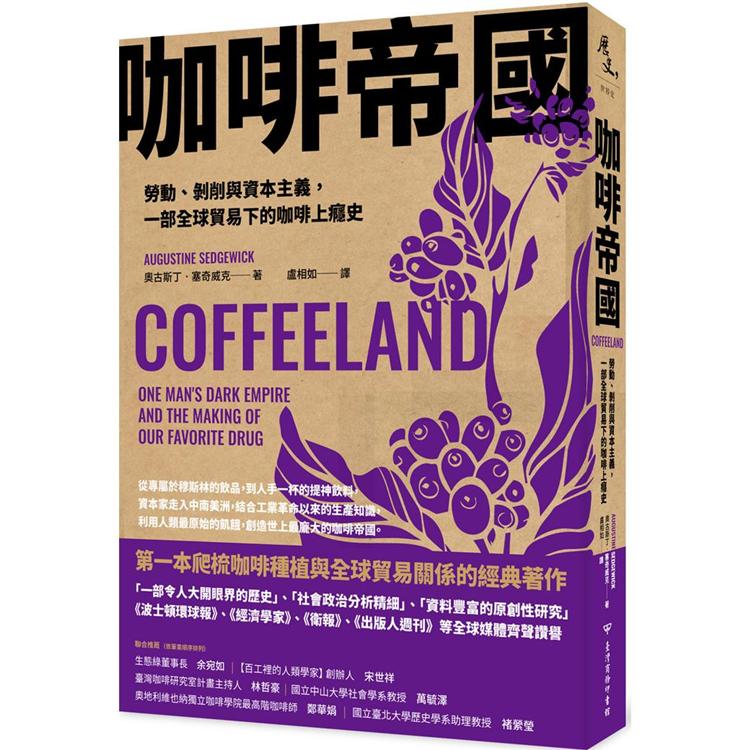

【電子書】咖啡帝國:勞動、剝削與資本主義,一部全球貿易下的咖啡上癮史

首部爬梳咖啡種植與全球貿易關係的經典著作活動訊息

內容簡介

第一本爬梳咖啡種植與全球貿易關係的經典著作

「一部令人大開眼界的歷史」、「社會政治分析精細」、「資料豐富的原創性研究」

《波士頓環球報》、《經濟學家》、《衛報》、《出版人週刊》等全球媒體齊聲讚譽

從十六世紀歐洲首次記載咖啡為始,不過四百年,咖啡席捲了歐陸與美洲,成為人們的日常飲品。資本家的銳利眼光,讓他們走入未開發的中南美洲,用利潤與當地政府交易,打著「自由主義」的大旗,一舉改變中南美洲的地景。當咖啡豆在中南美洲種下,帝國主義與奴隸制度隨即而來,資本家用「饑餓」綁架了龐大數量的印第安人,用「工廠制度」包裝讓人嗤之以鼻的奴隸制度,而最後,用令人驚豔的包裝與言語,遮蓋了咖啡背後的血腥。

在拉丁美洲「咖啡國王」詹姆斯.希爾,建立了當地最密集、最盛行的咖啡帝國。咖啡豆從咖啡莊園中出產,隨即送到美國,經過舊金山的烘焙工廠、再到各個城市的超商、廚房,成為消費者手中的罐裝飲料。咖啡成為連結全世界的重要商品,它打破了人體運作與國際政治的既定思維,扭轉了全球貿易的既定形式:當咖啡不再只是飲品時,對於咖啡飲用者而言又代表了什麼?

從十八世紀工業革命始,全球貿易天翻地覆的改變,新的連接卻意味著更深一層的分歧,到一九五○年時,工業化國家的人均收入,是未開發國家的五倍!當世界貧富的劃分與咖啡飲用者和咖啡工人的劃分一致、當咖啡成為全球資本主義歷史上最重要的商品,咖啡不僅「連接了世界」,更在大西洋劃出了貧窮與富有、獨裁與自由的巨大鴻溝。當咖啡串起了世界、隔閡了窮人跟富人,讓人不禁想問:

▶當資本家與生產主義結合,咖啡處理廠中的工人與機器有無差別?

▶當咖啡莊園等同於饑餓,國家該保護的是工人還是咖啡?

追溯百年來咖啡種植的發展,呈現一齣全面的「咖啡上癮史」

哈佛大學歷史學博士奧古斯丁.塞奇威克從消費與生產的角度,講述了咖啡與資本主義之間盤根錯節的故事。一覽咖啡如何登上歷史舞台、如何被創造與革新、如何導致種植園的饑餓、如何引爆一波又一波的紅色起義,以及最終,影響我們如何看待手中的咖啡。

目錄

導讀 盤根錯節的咖啡資本主義史 /國立中山大學社會學系教授 萬毓澤

推薦序 我們與咖啡的距離 /奧地利維也納獨立咖啡學院最高階咖啡師 鄭華娟

前 言 百年咖啡

第一章 伊斯蘭教的完美象徵

第二章 棉都

第三章 持續併發的火山

第四章 鰻魚

第五章 希爾斯兄弟

第六章 阿波羅的象徵

第七章 不可抗力

第八章 咖啡處理廠

第九章 壞運氣

第十章 饕客

第十一章 傳承

第十二章 咖啡樹洞

第十三章 玻璃籠子

第十四章 饑餓的種植園

第十五章 愛在咖啡種植園

第十六章 關於咖啡的事實

第十七章 美國處方

第十八章 咖啡問題

第十九章 革命種子

第二十章 紅色起義

第二十一章 戰爭引爆

第二十二章 屠殺

第二十三章 堆得高,賣得便宜

第二十四章 杯子背後

第二十五章 戰爭

第二十六章 浴火重生

序/導讀

導讀

盤根錯節的咖啡資本主義史

你每天手中的咖啡怎麼來的?喝咖啡如何從鄂圖曼帝國的神秘習俗,逐漸轉變為許多人習以為常的日常生活?為什麼咖啡的消費者和生產者分別集中分佈在全球(已開發的)「北方」與(開發中的)「南方」?為什麼許多人都希望透過「公平貿易」改善咖啡農的生活?

《咖啡帝國》討論的就是以薩爾瓦多——曾是世界第四大咖啡生產國——為核心的一部盤根錯節的咖啡資本主義史。

1889年,來自曼徹斯特的詹姆斯‧希爾(James Hill,1871-1951)以薩爾瓦多為基地,打造出影響深遠的「咖啡帝國」,也使自己戴上「咖啡國王」的王冠。其家族事業由咖啡往外延伸,成為壟斷多數經濟與政治資源的權力菁英。然而,在咖啡資本主義之下,薩爾瓦多卻陷入極端貧困,五分之四的兒童營養不良。不僅如此,薩爾瓦多還成為美國與古巴的角力場,政治始終動盪不安,並在1980年爆發內戰,一直持續到1992年。

如作者所言,咖啡透過「帝國與奴隸制」來到拉丁美洲,在拉美已有長遠的歷史。詹姆斯‧希爾到達時,薩爾瓦多早已獨立建國,但咖啡的生產依舊緊緊扣連著帝國主義的脈動。《咖啡帝國》描寫了薩爾瓦多政府如何渴望種植並出口咖啡,並以「自由主義改革」為藉口,透過各種法律手段從「落後」的印地安人手中奪走「未開墾的肥沃土地」,並以軍隊鎮壓反抗。馬克思在描寫資本的「原始積累」過程時,曾說「這種剝奪的歷史是用血和火的文字載入人類編年史的」,而咖啡資本主義在薩爾瓦多的打造過程也是如此。

在討論薩爾瓦多之前,《咖啡帝國》描寫了曼徹斯特,當時全球「棉花帝國」的工業中心,也是全球資本主義的核心。包括恩格斯的《英國工人階級的狀況》(1845)在內,許多作品都生動刻畫了曼徹斯特工人的處境。用作者的話來說,當時的曼徹斯特見證了「所有強大的新型治理和技術形式相結合……用來榨取空前數量的艱苦勞動人口」。

為何從曼徹斯特寫起?因為這正是詹姆斯‧希爾成長的地方。他將曼徹斯特的經營管理模式運用在薩爾瓦多的咖啡種植園和咖啡磨坊。本書最精彩的部分,就是描寫他如何透過各種手段,以最有「效率」的方式組織並榨取男工、女工甚至童工的勞動力,讓他們日復一日種植、採摘、篩選和加工。和英國的工廠一樣,薩爾瓦多的咖啡種植園也施行了「任務制度」(計件制);但希爾進一步將工資分為「現金」和「食物」兩個部分,盡可能以提供食物的方式壓低成本並規劃「合理」的工作量(例如一般工人每天能完成兩項「任務」,並得到兩頓食物;若更努力一點,則可完成三項「任務」,從而三餐都有著落)。希爾還在種植園內發行貨幣並當作工資支付給工人,供其在園內的商店消費。而如何讓人心甘情願勞動?答案是飢餓。因此,必須禁止工人取得種植園中一切可以果腹的食物,例如水果和其他豆類植物。希爾甚至為此建立了一支警衛隊,在種植園裡全天候駐守。

但本書並沒有進行簡單的道德譴責,而是將希爾的行動扣連至維多利亞時代的世界觀(如認為「自然界是一台能夠生產機械工作的巨大機器」的「生產力主義」),以更深入理解其行動邏輯。另一方面,工人也不是逆來順受的傀儡,也會發展出抵抗的手段。從曼徹斯特到薩爾瓦多,與嚴酷的工廠制度相伴相生的,還有左翼思想與行動:「為反對以饑餓為基礎的咖啡種植園生產制度,薩爾瓦多產生的人民共產主義的核心論點是,如果做人就是要挨餓,那麼政府的目標應該是供給而不是剝奪,是飽足而不是饑餓。」

晚近越來越多史學家與社會科學家試圖從全球史(global history)的視角書寫「商品史」(commodity history),透過特定商品的起源、生產、貿易與消費來描繪更寬廣的世界圖像,尤其是殖民統治、奴隸制、資本主義之間錯綜複雜的歷史。茶、糖、棉花、菸草、咖啡、香料、巧克力等,都是重要的研究主題,涉及的學科至少包括經濟史、社會史、文化史、政治經濟學和飲食人類學。2013年出版的《全球史、帝國商品、地方互動》(Global Histories, Imperial Commodities, Local Interactions)是其中很有代表性的文集。

我們也可以將《咖啡帝國》放在這個架構下來閱讀。《咖啡帝國》文筆極為優美,絕不僅僅是堆疊剪裁史料;儘管文字常帶情感,卻未流於浮泛的批判。我相信《咖啡帝國》已經為全球史與商品史的書寫開拓了新的視界。

國立中山大學社會學系教授 萬毓澤

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價