活動訊息

內容簡介

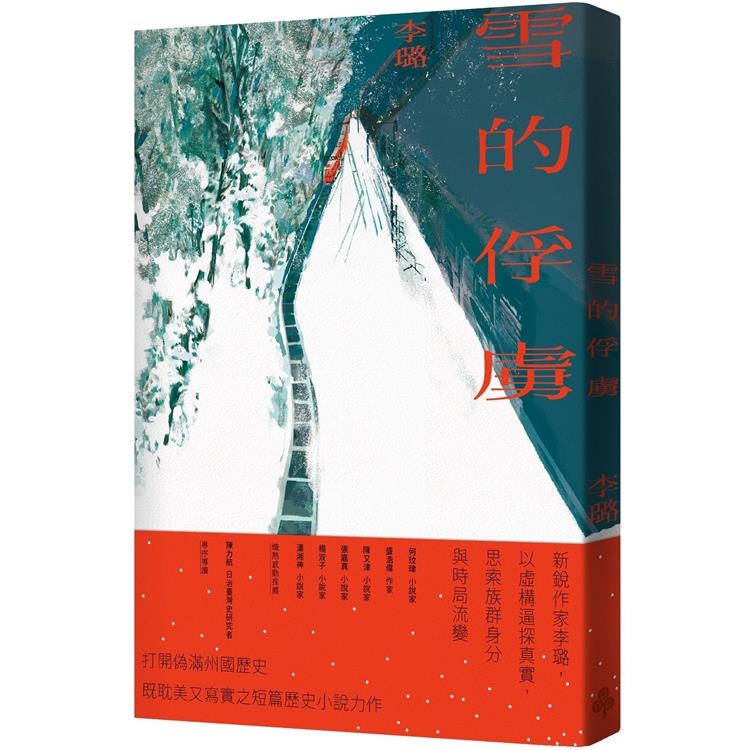

新銳作家李璐,以虛構逼探真實,思索族群身分與時局流變

打開偽滿洲國歷史 既耽美又寫實之短篇歷史小說力作

新銳作家李璐有著洞察世事與歷史的老靈魂,繼文學公路電影般的長篇小說《致不在場的他們與遲到的我》之後,再推出題材截然不同的歷史短篇小說集《雪的俘虜》。

這部作品以臺灣人在滿洲國的經驗為主軸,創作一系列小說。一九三二年,日本在中國東北的長春建立了一個新國家──「滿洲大帝國」,魁儡領導者是清朝的末代皇帝溥儀。這個偽政權給了長期在日本殖民下不得抬頭的臺灣人、朝鮮人許多新希望,他們離鄉背井來到滿洲,在天寒地凍的雪國中漸漸發現他們懷抱的希望可能也是虛假的泡泡。

整部作品如同一齣豐富的「群像劇」,七個短篇看似各自獨立,讀下去會發現角色們其實互有串聯,環環相扣。每篇以不同主角帶出其處於滿洲國的特殊處境:臺灣人、朝鮮人及日本人的命運,在這個新生的、充滿理想性的國家交會。表面上是嶄新的機會,但身為被殖民者,最終還是別無選擇。臺灣人在滿洲國究竟可以擺脫自己身為被殖民的次等人的宿命,還是在陌生的蒼茫大地上成為「雪的俘虜」,捲入自己也說不清的國族糾葛中?又或者找到新的認同?在二次世界大戰的戰雲密佈之下,這些都還是未定之數。諸位角色之間除了國族之間政治與軍事的糾葛,也充滿了情感的連結和種種愛恨遺憾,有如電影般的畫面隨情節起伏浮現,讀之令人一邊神往那段久為遺忘、彷彿掉入黑洞的神祕歷史和土地,一邊為大雪下渺小的宿命與人生嘆息動容,不捨掩卷。

目錄

【推薦序】關於《雪之俘虜》的歷史脈絡 ◎陳力航

大雪

戰爭之必要

原鄉人

獨立

李香蘭

誰的奴僕

殘局

返鄉

序/導讀

推薦序

關於《雪的俘虜》的歷史脈絡 ◎陳力航

2020年初,我與妻子在北海道旅行,我的大學同學謝金魚傳訊息給我,說他有一位朋友,對臺籍日本兵、滿洲國、西伯利亞戰俘營等主題有興趣,我也因此認識本書作者李璐,這段期間,我出版《零下六十八度》,他則是出版《南十字星》等書,最近就是這本《雪之俘虜》。

《雪之俘虜》是以「臺灣人、滿洲國、西伯利亞拘留」發想的作品。過往提到「西伯利亞拘留」,許多人會聯想到山崎豐子《不毛地帶》。《不毛地帶》看似個人故事,但它卻發揮類似《阿甘正傳》的效果,以人物呈現日本近代史的縮影。故事是以關東軍參謀壹岐正為主角,描述他在西伯利亞戰俘營長達十一年時間,其後返日並活耀於商界,親身經歷戰後日本經濟的發展。

然而,山崎豐子畢竟是以日本人視角寫作,而《雪之俘虜》的特殊性與意義在於,它是以臺灣人為主角,旁及四周的日本人與朝鮮人,再以群像的方式,拚湊出多元族群在滿洲的處境。特別的是,《雪之俘虜》也對臺灣人在西伯利亞戰俘營的境遇有不少著墨,它的出版,代表臺灣終於有了「描繪臺灣人在西伯利亞戰俘營」的小說。對此,我感到非常欣慰,接下來希望能盡一己之力,來為本書稍微補充一下歷史脈絡。

《雪之俘虜》是以滿洲國、西伯利亞為舞臺,對現代人而言,滿洲國是個遙遠的「歷史名詞」。但對日治時期的臺灣人而言,它是個充滿機會的所在。如同我們現在出國留學、工作一樣。日治時期的臺灣人,也會前往海外尋求更好的升學、工作機會。然而,當時大部分臺灣人所謂的海外,範圍北從滿洲國、南至爪哇(如果加上蘇聯與英國收容所,那就是北起西伯利亞,南至澳洲)南北橫跨的緯度非常大。如果臺灣人前往福建、廣東還不難理解,因為距離近,也是臺灣漢人原鄉。相對之下,滿洲國不僅距臺較遠,也不如廈門語言可通。

那麼,臺灣人何以前往滿洲國呢?簡單來說,滿洲國提供許多升學、工作機會,即便與臺灣距離遙遠,許多人仍趨之若鶩。所謂的升學機會,具體來說如建國大學、滿洲醫大、新京醫大、哈爾濱醫大,都可看到臺灣學生的蹤跡。過往,中央研究院臺灣史研究所的許雪姬教授至少整理出27名就讀建國大學、127名就讀滿洲各醫學校的臺灣人名單。試想,如果這些人不前往滿洲,依照當時臺灣島內教育體制,醫學校名額有限。 如此也促使許多人將眼光放向島外,除了日本本土之外,滿洲國就是一個不錯的選擇。

除了求學,許多人可能應聘於會社而前往滿洲,或是在滿洲發展順利,引介自己的親人前來發展。以高雄美濃人傅慶騰為例,他自臺南高等工業學校畢業後,考入南滿洲電氣株式會社。傅慶騰在滿洲12年,當戰後蘇聯軍南下,他在俄國人脅迫下,協助拆卸發電所設備,以利俄方運回境內使用; 臺南人黃文生,先是前往姨丈簡仁南在大連的「仁和醫院」擔任助手,之後離開醫院,前往東京進修後,再回到大連大信洋行工作。 傅慶騰與黃文生的經歷,是許多臺灣人前往滿洲的模式。除了民間之外,滿洲國政府中也有不少臺人,如外交總長謝介石、溥儀醫師黃子正等人,都是具有代表性的例子。總之,日治時期臺灣人在滿洲國的故事非常精采,有興趣可參考許雪姬教授的相關著作。

滿洲國不僅是臺人新天地,二戰末期也未如日本與臺灣頻繁遭受空襲。滿洲國何時開始遭受空襲呢?答案是1945月8月9日以後,蘇軍大量南下,滿洲國境內才開始遭到空襲。與此同時,臺灣人在滿洲國的命運開始變化。當時蘇聯軍進入滿洲國拆卸工業設備、收刮財物、姦淫婦女等。在此過程,有人得以幸運返臺,也有人因情勢所迫,留置當地。而身處關東軍中的臺灣人,如我的祖父陳以文,則在蘇軍的誘騙下,與日本同袍們在不明就裡的情況下搭上前往西伯利亞的火車,成為俘虜。

我祖父與《不毛地帶》主角壹岐正一樣,都在泰舍特勞動,他先是在農場,後來又去鐵道隊(鋪設鐵道),經過兩年多的勞動,好不容易返抵日本,卻在此時才知道,自己早已不是日本人。日本人抵達舞鶴之後,只要兩、三天即可返家,而我祖父則是一波三折,經過五個多月才返抵故鄉。

如果要追根究柢,確認到底多少臺灣人在西伯利亞的話,可先根據舞鶴引揚援護局的資料,該資料記載1945-1958年間,一共有2686名「非日本人」從納霍德卡搭乘引揚船在舞鶴港上岸。此「非日本人」即包含朝鮮人、臺灣人、南方出身者(戰前日本在東南亞的屬地)。

那麼,要如何知道其中可能有多少臺灣人呢?若依照韓國「シベリア朔風会」(韓國西伯利亞拘留者社團)資料顯示(2004年),直至1948年12月,活著回韓國的西伯利亞拘留者共有2300人。 若再依韓聯社公布的2000人來推算(2010年)。 顯示在這2686名「非日本人」當中,至少2000-2300是韓國人。若將2686減去2000或2300,那臺灣人的數目就在386-686這個區間,不至於上千。目前我所能掌握姓名的僅十四人,分別是陳以文、陳忠華、葉海森、蕭瑞郎、龔新登、唐中山、彭武進、南善盛、湯守仁、許敏信、吳龍山、吳正男、賴興煬、賴英書。 希望有朝一日,我能掌握所有人的名字,呈現臺灣人在西伯利亞戰俘營的全貌。在此之前,讀者們請先跟著李璐的筆觸,進入《雪的俘虜》的世界吧。

(本文作者陳力航,宜蘭人,成大歷史系學士、政大臺史所碩士、東京大學外國人研究生,現為獨立研究者。學術專長為日治時期臺灣醫療史以及臺灣人海外活動史,著有《零下六十八度:二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》。)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價