活動訊息

內容簡介

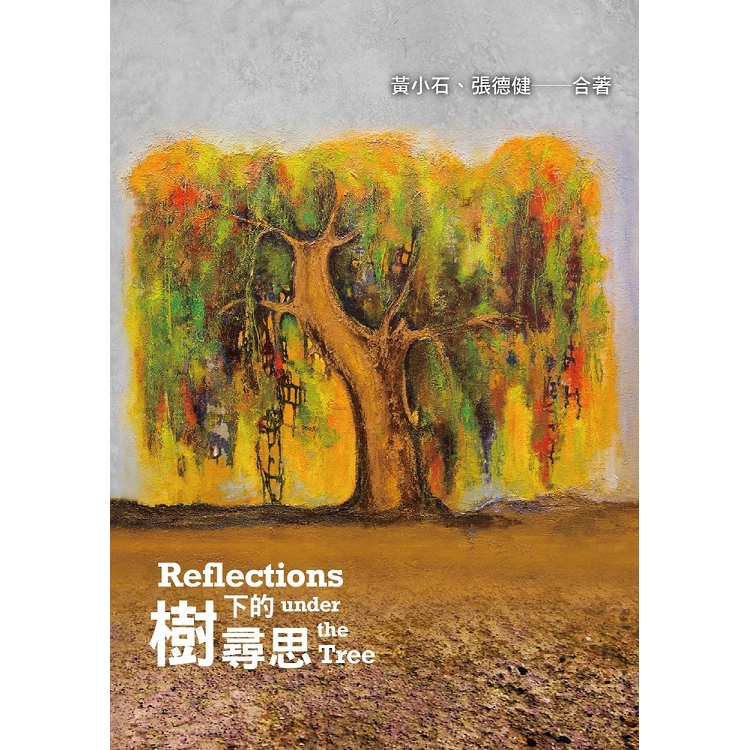

本書兩位作者黃小石博士與張德健博士,是卓有貢獻的物理學家與數學家,也是蒙神恩典被聖靈啟迪的基督徒。他們兩人從世間的三類現象:理智、苦難、與道德良善,以三棵世界知名的樹──蘋果樹、菩提樹、分別善惡樹為題,帶領讀者作深刻的反省。

藉由本身深厚的科學專業,兩位作者闡明:要從科學獲得自然的知識,與要從信仰中認識神一樣,「信心」是關鍵的一步。他們在書中舉了很多物理與數學的例子,予以解釋,讓讀者一睹科學家的思維及論證的方式,見證信仰與科學其實並不互相排斥。相反的,若能以信心的角度看,科學與信仰實能相輔相成,共同見證神。

藉由本身深厚的科學專業,兩位作者闡明:要從科學獲得自然的知識,與要從信仰中認識神一樣,「信心」是關鍵的一步。他們在書中舉了很多物理與數學的例子,予以解釋,讓讀者一睹科學家的思維及論證的方式,見證信仰與科學其實並不互相排斥。相反的,若能以信心的角度看,科學與信仰實能相輔相成,共同見證神。

目錄

朱序

林序

前言

Part1 蘋果樹篇

智之端

劍橋的蘋果樹 / 萬有引力 / 牛頓的洞見 / 愛因斯坦與牛頓 / 兩個孩子 / 上帝的智慧 / 智慧與聰明 / 智慧的方程式 / 智慧與良善 / 你願我賜你什麼? / 分別善惡樹

註釋—蘋果樹下

妮娜的新衣:預定於自由

理性的來源–自由意志 / 妮娜 / 所有權與使用權 / 到底什麼對孩子更重要 / 妮娜的新衣 / 預定與自由 / 自由知多少 / 基督徒的新衣

註釋—妮娜的新衣

標準問題

什麼是標準問題 / 百聞不如一見 / 科學方法 / 科學與聖經 / 科學方法與信心

註釋–標準問題

從上帝創造看水的「演化」史

水的特質 / 水的來源 / 水漫長的演化史 / 與生物演化的比較

註釋–從上帝創造看水的「演化」史

一個最重要的「模式轉換」

模式轉換 / 人的兩個非「終極」基礎 A. 科學 B. 人文主義

註釋–模式轉換

蘋果樹篇附錄

真理的探索

前言 / 真理必須與事實經歷符合 / 真理必須有一致性 / 真理必須有可行性 / 真理必須有全面性 / 真理必須具有簡潔性與美麗性 / 真理與信心是不可分割的

註釋–真理的探索

無窮者的量帶

音樂與數學 / 電磁波與數學 / 一以貫之的原則

註釋–無窮者的量帶

Part 2菩提樹篇

菩提樹篇引言

註釋–菩提樹篇引言

苦難與完全

愛與苦難 / 亞伯拉罕 / 雅各 / 約瑟 / 摩西 / 保羅 / 苦難也是一種恩典 / 殉道士的血 / 你們要完全 / 苦難是個過程,不是目的

註釋–苦難與完全

一個無從問起的問題

帕洛馬的問題 / 苦難是不是邪惡呢? / 苦難解決的唯一途徑:耶穌基督

註釋–一個無從問起的問題

菩提樹篇附錄

麈土和爐灰中的懊悔(上)

前言 / 試煉風暴的真正緣由 1. 仇敵 2. 欺騙 3. 攻擊 4. 控告 5. 扺擋 / 天庭

聚會的中心議題 / 神如何回應撒但挑戰? / 撒但的反應如何呢? / 約伯的回應又

如何呢?

註釋–麈土和爐灰中的懊悔(上)

麈土和爐灰中的懊悔(下)

撒但對約伯的第二次擊 / 約伯只是上帝與撒但針鋒相對下的犧牲品? / 我們應該如何看待苦難這個又大又難的問題呢? / 上帝在苦難中有更深一層的美意 / 結語註釋–麈土和爐灰中的懊悔(下)

有福的人

福,佑也 / 五福臨門 / 滿足的喜樂 / 你們要喜樂 / 誰是有福的人? / 有福之道 /

哈佛大學格蘭特終生研究 / 上帝是我們的喜樂

註釋–有福的人

五福臨門的再思

知福 / 惜福 / 保福 / 造福 / 傳福

註釋–五福臨門

Part3善惡樹篇

善惡樹引言

註釋–善惡樹引言

狄奧根尼的搜尋

狄奧根尼 / 虛謊的面貌 / 眼睛與花 / 十誡與「榮譽規則」 / 沒有義人,連一個也沒有

註釋–狄奧根尼的搜尋

七宗罪

十罪不赦 / 七宗罪 / 人的失落 / 善與惡 / 驕傲(PRIDE) / 嫉妒(ENVY) / 憤怒(WRATH) / 懶惰(SLOTH) / 貪婪(GREED) / 暴食(GLUTTONY) / 色慾(LUST)

/ 21世紀美國大罪 / 結論

註釋–七宗罪

不知者的窘境

隨機過程與道德 / 不知者不罪? / 父啊!赦免他們

註釋–不知者的窘境

罪與救贖

前言 / 罪是從一人入了世界 / 罪是什麼 / 罪的後果 / 贖罪祭

註釋–罪與救贖

善惡樹篇附錄

走在善惡選擇的鋼索上

良善與善行 / 良善的定義 / 巴斯提雅的詭辯 / 人本主義與道德危機 1.善惡的混淆帶出道德的混淆 2.善惡的混淆帶出政治的混淆 3.善惡的混淆帶出社會的混淆 4.善惡的混淆帶出生活的混淆

註釋–走在善惡選擇的鋼索上

致謝

林序

前言

Part1 蘋果樹篇

智之端

劍橋的蘋果樹 / 萬有引力 / 牛頓的洞見 / 愛因斯坦與牛頓 / 兩個孩子 / 上帝的智慧 / 智慧與聰明 / 智慧的方程式 / 智慧與良善 / 你願我賜你什麼? / 分別善惡樹

註釋—蘋果樹下

妮娜的新衣:預定於自由

理性的來源–自由意志 / 妮娜 / 所有權與使用權 / 到底什麼對孩子更重要 / 妮娜的新衣 / 預定與自由 / 自由知多少 / 基督徒的新衣

註釋—妮娜的新衣

標準問題

什麼是標準問題 / 百聞不如一見 / 科學方法 / 科學與聖經 / 科學方法與信心

註釋–標準問題

從上帝創造看水的「演化」史

水的特質 / 水的來源 / 水漫長的演化史 / 與生物演化的比較

註釋–從上帝創造看水的「演化」史

一個最重要的「模式轉換」

模式轉換 / 人的兩個非「終極」基礎 A. 科學 B. 人文主義

註釋–模式轉換

蘋果樹篇附錄

真理的探索

前言 / 真理必須與事實經歷符合 / 真理必須有一致性 / 真理必須有可行性 / 真理必須有全面性 / 真理必須具有簡潔性與美麗性 / 真理與信心是不可分割的

註釋–真理的探索

無窮者的量帶

音樂與數學 / 電磁波與數學 / 一以貫之的原則

註釋–無窮者的量帶

Part 2菩提樹篇

菩提樹篇引言

註釋–菩提樹篇引言

苦難與完全

愛與苦難 / 亞伯拉罕 / 雅各 / 約瑟 / 摩西 / 保羅 / 苦難也是一種恩典 / 殉道士的血 / 你們要完全 / 苦難是個過程,不是目的

註釋–苦難與完全

一個無從問起的問題

帕洛馬的問題 / 苦難是不是邪惡呢? / 苦難解決的唯一途徑:耶穌基督

註釋–一個無從問起的問題

菩提樹篇附錄

麈土和爐灰中的懊悔(上)

前言 / 試煉風暴的真正緣由 1. 仇敵 2. 欺騙 3. 攻擊 4. 控告 5. 扺擋 / 天庭

聚會的中心議題 / 神如何回應撒但挑戰? / 撒但的反應如何呢? / 約伯的回應又

如何呢?

註釋–麈土和爐灰中的懊悔(上)

麈土和爐灰中的懊悔(下)

撒但對約伯的第二次擊 / 約伯只是上帝與撒但針鋒相對下的犧牲品? / 我們應該如何看待苦難這個又大又難的問題呢? / 上帝在苦難中有更深一層的美意 / 結語註釋–麈土和爐灰中的懊悔(下)

有福的人

福,佑也 / 五福臨門 / 滿足的喜樂 / 你們要喜樂 / 誰是有福的人? / 有福之道 /

哈佛大學格蘭特終生研究 / 上帝是我們的喜樂

註釋–有福的人

五福臨門的再思

知福 / 惜福 / 保福 / 造福 / 傳福

註釋–五福臨門

Part3善惡樹篇

善惡樹引言

註釋–善惡樹引言

狄奧根尼的搜尋

狄奧根尼 / 虛謊的面貌 / 眼睛與花 / 十誡與「榮譽規則」 / 沒有義人,連一個也沒有

註釋–狄奧根尼的搜尋

七宗罪

十罪不赦 / 七宗罪 / 人的失落 / 善與惡 / 驕傲(PRIDE) / 嫉妒(ENVY) / 憤怒(WRATH) / 懶惰(SLOTH) / 貪婪(GREED) / 暴食(GLUTTONY) / 色慾(LUST)

/ 21世紀美國大罪 / 結論

註釋–七宗罪

不知者的窘境

隨機過程與道德 / 不知者不罪? / 父啊!赦免他們

註釋–不知者的窘境

罪與救贖

前言 / 罪是從一人入了世界 / 罪是什麼 / 罪的後果 / 贖罪祭

註釋–罪與救贖

善惡樹篇附錄

走在善惡選擇的鋼索上

良善與善行 / 良善的定義 / 巴斯提雅的詭辯 / 人本主義與道德危機 1.善惡的混淆帶出道德的混淆 2.善惡的混淆帶出政治的混淆 3.善惡的混淆帶出社會的混淆 4.善惡的混淆帶出生活的混淆

註釋–走在善惡選擇的鋼索上

致謝

序/導讀

林序

《樹下的尋思》是由旅居美國多年丶學有專精丶研究有成的兩位著名基督徒華裔學者合作完成的一本書。黃小石教授是國際知名的物理學家,同時又以長老、傳道人的角色,四處傳講福音,著書立說,寫下一本又一本有關人生、信仰、科學、生活的著作。張德健教授,普林斯頓大學數學博士,現任喬治城大學 McDevitt 終身講座教授及數學統計系系主任,除了在數學界擁有卓越聲望外,他也熱心參與教會活動,出任長老,並經常巡迴世界各地,發表演講,引證科學,見證分享基督信仰。這本書中所收集的各篇文章,正是這兩位大師在實驗室或教堂內,走過人生,歷經數十年苦思冥想丶分析探索得到的精華點滴。如果基督信仰的生命旅程始於伊甸園中分別善惡樹下的衝突掙扎;佛家的人生定位,決定在菩提樹下的愰然了悟、通明覺識;儒家則歸本朔源,直呼「仁者,人也」,不假外求。人之所以為人者,以其有此而已。所謂「一心之間,渾然天理,動容周旋,造次顛沛,不可違也。一違,則私慾間乎其間,為不仁矣。雖曰二物,其實一理。蓋仁即心也,不是心外別有仁也。」本書兩位作者,折衝其間,深入探討分析,秉持科學研究精神,化繁為簡,言人所未言,見人所未見。本書之難讀在此,本書之價值亦在此。筆者不才,虛度人生八十餘載,得蒙錯愛,優先拜讀兩位教授大作,樹下沉思,深有所感,僅將所思所得,贅述如下,狗尾續貂,聊作感恩回報而已。

一丶從「錯誤的前提」談起

很多年前,一位即將從大學畢業的學生,要求我在他的畢業紀念冊上,寫幾句話以作勉勵。我稍加思索,便把我平時常與他們討論的幾句話寫在上面:

「錯誤的前提 + 正確的推論 + 狂熱的執行 = 萬劫不復的悲劇」

最近在一個偶然的機會中,與這位久別未曾謀面的同學匆促重逢,沒想到他竟然滿臉堆笑丶興奮不已地對我説:「謝謝老師在我的畢業紀念冊上寫的那幾句話,這麼多年來,一直陪伴著我,面對生命成長,直到今天。」看著他斑白的鬢髮,回顧我這一生,始終投身從事文化社會教育工作,五十多年來,這樣的回饋,一直是最令人欣慰快樂的一件事。尤其是宇宙光自1973年創刊四十六年來,一直以「探索生命意義,分享生命經驗」為終極目標,四十六年來,工作發展日趨多元複雜,但殊途同歸,始終朝向「探索生命意義,分享生命經驗」的終極目標前進,不敢稍有懈怠褊離。可惜從宇宙光創辦伊始,失落的的呼聲,不絶於耳;尤其在所謂的後現代文化衝擊泛濫之下,理性實證丶現實唯物,成為當代人認知追求的唯一面向。於是一切相對丶沒有絶對,沒有真理,沒有上帝的呼聲,排山倒海、覆天蓋地,從四面八方,包圍夾擊丶蜂湧而來。這股滔滔洪流,把人捆鎖困居在人的今生現世丶物質層面之中,一切理性物化,認為那就是人的全部,形成極為嚴重的文化社會危機。20世紀六十年代影響深遠的哲學家馬庫色(Herbert Marcuse)在他的名著《單面向人》(One-Dimensional Man)一書中,對這種文化現象有深入的剖析與討論。在這本書中,馬庫色指出,活在後現代文化社會中的人,已經變成一個唯物物化丶單面向的存在。馬庫色在這本書中,提出了「去人化(de-humanization)這個觀念,在一個一切單面向化的社會文化中成長的人,必然會使人活得越來越不像人。很自然的,人如果只活在看得見丶摸得著丶想得通的自我感覺中,人就會變得只相信自己的感覺經驗,結果便會使得人人覺得自己擁有自己的真理丶人人變得只相信自己推理想像出來的上帝。在這種情形下,沒有絕對,沒有永恆不變的真理,當然也就沒有終極丶絶對丶創造設計管理一切秩序的上帝了。在以這種文化思想為信仰前提的環境中長大的人,前提預設就徹底完全的錯了,如果再不顧一切,堅持從這個錯誤的前提出發,其所產生的後果,誠如中國古人所云:「君子慎始,差若毫釐,謬以千里。」需知前提思考是我們行事為人的始原推動力量,難怪中國歷代先聖先哲,均有「慎始」的剴切呼籲。因為在始原之初,稍有不慎,就會有「差若毫釐,謬以千里」之虞,豈可不慎!

前提既然如此重要,緊接著我們要問:「前提是什麼?前提是怎麼產生的?」前提是我們行事為人的一種先設信念,是一種先於我們的行動思考而存在的信念。信念的產生與我們的文化社會背景大有關係。人在不同的社會文化中成長,社會化的結果是人成為他自己的重要原因。不管你願意不願意,社會化的文化影響力,就是會不知不覺地成為你行事為人、思想抉擇的一部分,是一種不由自主的先設信念,使人不經思考丶遵之而行,這是作為一個人必須謹慎注意丶小心防範思考的。

值得我們注意的是,聖經創世記中記載,上帝在宇宙萬物精密完美的創造計畫中,設計了一棵不可觸摸丶吃了必死的分別善惡樹。這個故事預表人在上帝的創造計畫中,上帝已經把自由選擇的權利與尊嚴,賜給了人類。需知自由選擇,當然是上帝的形象與樣式的一部分。在上帝的創造計畫中,人是一個具有充分完全自由選擇的存在。然而分別善惡,固然重要,但知道善惡之後,能否享有行善拒惡的自由選擇,更是生命問題的關鍵所在。聖經中的生命觀,不僅包含了分別善惡的理性認知分辨能力,更是一種生命的超越能力,能選擇善丶行出善,活出真正自由自在丶快樂愜意的人生,其意義與價值當然遠遠超越僅知分別善惡的理性認知能力。可惜今天的人類,活在累積了數千年各種分別善惡樹的庭園中,往返爭論、各持己見,真理蒙塵,善惡難解。我們真的知道「何為善?何為惡?」嗎?就算我們真的擁有知道如何分別善惡的理性能力之後,我們真的有能力行善去惡嗎?我想現代人的問題正是在此。活在強大唯物無神丶物質享樂中的現代人,早已把唯物無神丶物質享樂視為唯一絕對丶無可置疑的生命前提,然後依據這個褊差不全丶掛一漏萬、必須多方補充修改的前提,推論出發丶狂熱執行,其結果當然是遠離正道,陷入層層捆鎖,不克自拔、萬劫不復的困境之中。回顧過去五丶六十年來,人類文化社會演變,卒使道德失喪、罪惡泛濫;去神去人、危機四伏。其 中更可怕的是人在面對這些從四面八方蜂湧呈現的危機環繞攻擊時,棄甲曳兵丶無力對抗之餘,只好把這些危機現象,一概予以合法化丶合理化丶除罪化,把人與生俱有的自由選擇丶生命感覺力量,完全化解消失。從此以後,人活於死中,死在罪中,使人原初所具有敏銳的生命感覺丶靈魂呼應,消失殆盡。所謂萬刼不復的悲劇,此之謂也。

時間好快,一眨眼,就是五月了。春天的溫暖與美好,像溫煦的陽光與遍地綻放的花朵,把大地緊緊地擁抱。春天來了!懇求上帝把生命復甦的春天,豐豐富富地賜給每一個人。

二、我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?

拜讀黃小石丶張德健兩位教授的新書《樹下的尋思》,引領著我的思潮也隨之奔騰起舞。尤其是「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個問題,只要是人,都會在各人自己的生命舞台上,如影隨形地從四面八方把我們緊緊纒住。

人不僅活在與過去經歷緊密連接的回憶中;他也必須時刻面臨選擇的活在當下;人也是在所有的存在活物中,惟一會跨越當下,面對未來終末意義的生命實存。人是一個活在過去丶現在丶未來三重時空中的存在。我認為這就是「人之異於禽獸者幾希之處」的幾希之處。也就是人——只要是人,就會反覆追問「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個問題的原因了。

中國人說:「慎終追遠。」實在有道理。的確,人人都有一死,而且所有的活物中,只有人是在活著的時候,就知道自己將來的終末是會死的。難怪有人悲哀地說:人的存在是一種「活於死中(Live in death」的存在。如果,活著的終點就是奔向死亡,在這種情形下,人當然會迫切地追問:「那麼死亡是什麼?死後人將要到哪裡去?」中國文化中對死亡儀式的繁文縟節,證明了中國人文化心靈中對死後行止存留的關懷與懸念。人的存在,不僅走過過去,存留記憶,回味懷念;人也必須活在當下,奮力打拚,勞苦嘆息;人更會面對未來尋問終極,尋求意義,追求價值。

然而慎終如果只停留在死亡,把死亡當作我們生命的終點站,「我要去哪裡?」這個問題就會成為我們生命尋問過程中,永遠找不到答案的難題了。

至於生命中「追遠」這個問題,也是極其複雜難解。什麼是追「遠」?追多「遠」才叫做「遠」?以我家族的故事來說,我的名字是「林治平」,家父的名諱是「林蘭箴」,祖父的名諱是「林敬初」。我們這一輩人,生於戰亂,從家父那一輩開始,少小離家,四處流浪,對家鄉血脈關係,深感淡薄遙遠。我對祖父的印象只有「林敬初」三個字而已。我一直很喜歡「敬初」兩個字,想來是曾祖父喜獲麟兒之際,希望襁褓中的孩子要「敬初追遠」的意思吧!可惜從我爸爸年少離家開始,戎馬倥傯,想要承歡膝下、慎終追遠,根本就不可能。直到海峽兩岸開放,年近九十的老爸,在我陪同下,回到故鄉,不顧年邁體衰,顫顫巍巍堅持爬上泥濘山丘,在祖父新修墳前,仰望蒼天,一語不發,默然流淚不已。原來還懷抱一絲盼望,信誓旦旦以為可在家鄉祠堂尋得林氏宗族家譜,稍解尋根之情,不料所有資料均在文化大革命時期全遭焚毀殆盡。對我而言,「我從哪裡來?」這個問題,照中國傳統的「追遠」觀念,「我所能追到的,只是我有一位我沒見過的丶具有敬初追遠盼望的祖父。至於祖父的爸爸是誰?我卻連名字都叫不出來。看來要追溯我生命的源頭根源在哪裡,在中國的社會文化傳統中,是怎麼追也追不出來了的。

一個回答不出「我從哪裡來?我要去哪裡?」的人,只好活在所謂的「當下」情境中,這種人是無法回答「人是什麼?我是誰?」這種問題的。

我從哪裡來?是每一個人所特具、追源溯本的根本問題。中國最古的經書《易經》上就有「君子慎始,差若毫釐,謬以千里」的說法;《左傳‧襄公二十五年》也強調「慎始而敬終,終以不困。」漢朝時賈誼也說:「君子慎始。」清朝的李漁所謂「此生既能慎始,必能全終。」就是這個意思。也就是《禮記‧卷七》所云:「禮之教化也微,其正邪於未形,使人日徙善遠罪而不自知也。」由此可見,中國古人多麼看重始原未形之處。人是什麼?人從哪裡來?人的生命氣息存留從何而來?這些源頭始原的問題若沒有弄清楚,冒然邁步,從錯誤的前提出發,儘管其後的推論如何合理正確,執行如何嚴謹徹底,其結果必然落入一個萬劫不復的悲劇,實在值得現代人警覺醒悟。你不覺得現代人的許多問題都是因為從前提始原一開始就錯了嗎?從錯誤的前提出發,跑向不知所終的未來,越跑得快,就會越快越深墜入錯誤的淵藪之中,無法自拔,這不正是現代人正在上演的一齣一齣的悲劇嗎?

打開人類發展的思想歷史,我們可以看到人類一直在這三個問題中苦思焦慮,尋求出路答案。世界從何而來?宇宙萬物因何而生?因何而有?人活在世界中,生命是什麼?生命的內容是什麼?人與宇宙萬物的關係是什麼?人活著的目的意義是什麼?有錢?有學問?身體健康?但是這一切外在的「有」,在不可逆轉的災難、病痛丶死亡臨到時,卻會忽焉消逝幻滅,完全失去意義。難怪耶穌要說:「人就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?人還能拿什麼換生命呢?」(馬可福音8章36-37節)

其實聖經這本書對於生命這個問題,尤其是生命的起源和終結這兩大問題,都有清楚明確的答案。打開聖經第一卷書創世記1章1節開宗明義寫著:「起初上帝創造」,一語中的地指出了一切始原的源頭是上帝。上帝的創造是宇宙萬物生發出現的根源。創世記前三章,仔細描述了上帝以其智慧能力丶創始成終創造宇宙萬物及人類的原則順序,一切各從其類,各司其職,共生共長,不可混淆錯亂。萬物有則丶萬事有律,道路真理,不證自明,先於一切而存在。約翰福音所謂:「太初有道,道與上帝同在,道就是上帝。這道太初與上帝同在,萬物是藉著祂造的,凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。」(約翰福音1章1-3節)

說到這兒,你也許會好奇的問:「上帝是誰?上帝在哪兒?我到哪裡去找上帝呢?」這個問題聖經中的摩西早就問過上帝了。上帝的回答簡潔明快,卻遠遠超越了人的理性經驗思維。上帝回答摩西說:「我是自有永有的。」(出埃及記3章1節)原來上帝就是一切理性經驗思維的創造者丶設計者、維護者,衪是超越時空丶自有永有、永不改變丶甚至連轉動的影兒都沒有的上帝(雅各書1章17節)。到新約最後一卷書啟示錄也如此記載:「主說我是阿拉法,我是俄梅戛,是昔在、今在、以後永在的全能者。」(啟示錄1章8節)「阿拉法,俄梅戛」,是希臘文24個字母中的首末二字,即A(alpha),與Ω(omega),意思就是「首與末」,「始與終」,在啟示錄中曾經多次提及(啟示錄1章8節,17-18節;2章8節;21章6節;22章13節),表示神是首先萬有的本源,也是末後萬有的歸結。就像詩篇139篇15-16節所說的:「我在母腹中被塑造,在隱密中逐漸長大,骨骼怎樣成形,你都知道。我出生以前,你已經看見了我;那為我安排尚未到來的日子,都已經記錄在你的冊上。」耶穌說:「我就是道路丶真理丶生命,若不藉著我,沒有人能到父那裡去。」(約翰福音14章6節)「人從哪裡來?人往哪裡去?」這兩個看似簡單的問題,卻是一個超越時空丶超越理性經驗的問題,把這兩個問題夾纏在人的時空理性經驗中,是永遠找不到答案的。因為一切的始原、一切的終極答案,都掌握在超越時空丶創始成終丶創造掌控一切規律秩序的上帝手中。聖經這本書,不!應該說是上帝的話語,告訴我們,不是我們去找上帝,而是上帝來找我們,「道成身肉,住在我們中間,充充滿滿地有恩典有真理。」(約翰福音1章14節)其實整本聖經就一直在描述上帝如何找人的艱辛歷程。一個苦苦尋找「我從那裡來?我要去那裡?我在這兒做什麼?」的尋道者,打開聖經,所有的答案都在裡面。從基督教信仰的角度來觀察,上帝從來沒有要求我們為祂作什麼(do something);而是上帝為我們完成了所有我們該作的事(already done)。

作為一個現代人,我們正站在生命舞台的當中,也許風雨雷電正從四面八方轟然襲來,正是我們必須嚴肅面對「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個基本問題的最佳時機。

真抱歉!一不小心就寫了這麼多,這些問題正是我多年來一直在尋索思考的問題,但願這些困惑我多年不得其解的問題,能有助於這本書的讀者,那就是我衷心禱告祈求、希望能達到的目的。

祝福你!打開這本書,好好地讀下去。

中原大學退休榮譽教授 林治平

《樹下的尋思》是由旅居美國多年丶學有專精丶研究有成的兩位著名基督徒華裔學者合作完成的一本書。黃小石教授是國際知名的物理學家,同時又以長老、傳道人的角色,四處傳講福音,著書立說,寫下一本又一本有關人生、信仰、科學、生活的著作。張德健教授,普林斯頓大學數學博士,現任喬治城大學 McDevitt 終身講座教授及數學統計系系主任,除了在數學界擁有卓越聲望外,他也熱心參與教會活動,出任長老,並經常巡迴世界各地,發表演講,引證科學,見證分享基督信仰。這本書中所收集的各篇文章,正是這兩位大師在實驗室或教堂內,走過人生,歷經數十年苦思冥想丶分析探索得到的精華點滴。如果基督信仰的生命旅程始於伊甸園中分別善惡樹下的衝突掙扎;佛家的人生定位,決定在菩提樹下的愰然了悟、通明覺識;儒家則歸本朔源,直呼「仁者,人也」,不假外求。人之所以為人者,以其有此而已。所謂「一心之間,渾然天理,動容周旋,造次顛沛,不可違也。一違,則私慾間乎其間,為不仁矣。雖曰二物,其實一理。蓋仁即心也,不是心外別有仁也。」本書兩位作者,折衝其間,深入探討分析,秉持科學研究精神,化繁為簡,言人所未言,見人所未見。本書之難讀在此,本書之價值亦在此。筆者不才,虛度人生八十餘載,得蒙錯愛,優先拜讀兩位教授大作,樹下沉思,深有所感,僅將所思所得,贅述如下,狗尾續貂,聊作感恩回報而已。

一丶從「錯誤的前提」談起

很多年前,一位即將從大學畢業的學生,要求我在他的畢業紀念冊上,寫幾句話以作勉勵。我稍加思索,便把我平時常與他們討論的幾句話寫在上面:

「錯誤的前提 + 正確的推論 + 狂熱的執行 = 萬劫不復的悲劇」

最近在一個偶然的機會中,與這位久別未曾謀面的同學匆促重逢,沒想到他竟然滿臉堆笑丶興奮不已地對我説:「謝謝老師在我的畢業紀念冊上寫的那幾句話,這麼多年來,一直陪伴著我,面對生命成長,直到今天。」看著他斑白的鬢髮,回顧我這一生,始終投身從事文化社會教育工作,五十多年來,這樣的回饋,一直是最令人欣慰快樂的一件事。尤其是宇宙光自1973年創刊四十六年來,一直以「探索生命意義,分享生命經驗」為終極目標,四十六年來,工作發展日趨多元複雜,但殊途同歸,始終朝向「探索生命意義,分享生命經驗」的終極目標前進,不敢稍有懈怠褊離。可惜從宇宙光創辦伊始,失落的的呼聲,不絶於耳;尤其在所謂的後現代文化衝擊泛濫之下,理性實證丶現實唯物,成為當代人認知追求的唯一面向。於是一切相對丶沒有絶對,沒有真理,沒有上帝的呼聲,排山倒海、覆天蓋地,從四面八方,包圍夾擊丶蜂湧而來。這股滔滔洪流,把人捆鎖困居在人的今生現世丶物質層面之中,一切理性物化,認為那就是人的全部,形成極為嚴重的文化社會危機。20世紀六十年代影響深遠的哲學家馬庫色(Herbert Marcuse)在他的名著《單面向人》(One-Dimensional Man)一書中,對這種文化現象有深入的剖析與討論。在這本書中,馬庫色指出,活在後現代文化社會中的人,已經變成一個唯物物化丶單面向的存在。馬庫色在這本書中,提出了「去人化(de-humanization)這個觀念,在一個一切單面向化的社會文化中成長的人,必然會使人活得越來越不像人。很自然的,人如果只活在看得見丶摸得著丶想得通的自我感覺中,人就會變得只相信自己的感覺經驗,結果便會使得人人覺得自己擁有自己的真理丶人人變得只相信自己推理想像出來的上帝。在這種情形下,沒有絕對,沒有永恆不變的真理,當然也就沒有終極丶絶對丶創造設計管理一切秩序的上帝了。在以這種文化思想為信仰前提的環境中長大的人,前提預設就徹底完全的錯了,如果再不顧一切,堅持從這個錯誤的前提出發,其所產生的後果,誠如中國古人所云:「君子慎始,差若毫釐,謬以千里。」需知前提思考是我們行事為人的始原推動力量,難怪中國歷代先聖先哲,均有「慎始」的剴切呼籲。因為在始原之初,稍有不慎,就會有「差若毫釐,謬以千里」之虞,豈可不慎!

前提既然如此重要,緊接著我們要問:「前提是什麼?前提是怎麼產生的?」前提是我們行事為人的一種先設信念,是一種先於我們的行動思考而存在的信念。信念的產生與我們的文化社會背景大有關係。人在不同的社會文化中成長,社會化的結果是人成為他自己的重要原因。不管你願意不願意,社會化的文化影響力,就是會不知不覺地成為你行事為人、思想抉擇的一部分,是一種不由自主的先設信念,使人不經思考丶遵之而行,這是作為一個人必須謹慎注意丶小心防範思考的。

值得我們注意的是,聖經創世記中記載,上帝在宇宙萬物精密完美的創造計畫中,設計了一棵不可觸摸丶吃了必死的分別善惡樹。這個故事預表人在上帝的創造計畫中,上帝已經把自由選擇的權利與尊嚴,賜給了人類。需知自由選擇,當然是上帝的形象與樣式的一部分。在上帝的創造計畫中,人是一個具有充分完全自由選擇的存在。然而分別善惡,固然重要,但知道善惡之後,能否享有行善拒惡的自由選擇,更是生命問題的關鍵所在。聖經中的生命觀,不僅包含了分別善惡的理性認知分辨能力,更是一種生命的超越能力,能選擇善丶行出善,活出真正自由自在丶快樂愜意的人生,其意義與價值當然遠遠超越僅知分別善惡的理性認知能力。可惜今天的人類,活在累積了數千年各種分別善惡樹的庭園中,往返爭論、各持己見,真理蒙塵,善惡難解。我們真的知道「何為善?何為惡?」嗎?就算我們真的擁有知道如何分別善惡的理性能力之後,我們真的有能力行善去惡嗎?我想現代人的問題正是在此。活在強大唯物無神丶物質享樂中的現代人,早已把唯物無神丶物質享樂視為唯一絕對丶無可置疑的生命前提,然後依據這個褊差不全丶掛一漏萬、必須多方補充修改的前提,推論出發丶狂熱執行,其結果當然是遠離正道,陷入層層捆鎖,不克自拔、萬劫不復的困境之中。回顧過去五丶六十年來,人類文化社會演變,卒使道德失喪、罪惡泛濫;去神去人、危機四伏。其 中更可怕的是人在面對這些從四面八方蜂湧呈現的危機環繞攻擊時,棄甲曳兵丶無力對抗之餘,只好把這些危機現象,一概予以合法化丶合理化丶除罪化,把人與生俱有的自由選擇丶生命感覺力量,完全化解消失。從此以後,人活於死中,死在罪中,使人原初所具有敏銳的生命感覺丶靈魂呼應,消失殆盡。所謂萬刼不復的悲劇,此之謂也。

時間好快,一眨眼,就是五月了。春天的溫暖與美好,像溫煦的陽光與遍地綻放的花朵,把大地緊緊地擁抱。春天來了!懇求上帝把生命復甦的春天,豐豐富富地賜給每一個人。

二、我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?

拜讀黃小石丶張德健兩位教授的新書《樹下的尋思》,引領著我的思潮也隨之奔騰起舞。尤其是「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個問題,只要是人,都會在各人自己的生命舞台上,如影隨形地從四面八方把我們緊緊纒住。

人不僅活在與過去經歷緊密連接的回憶中;他也必須時刻面臨選擇的活在當下;人也是在所有的存在活物中,惟一會跨越當下,面對未來終末意義的生命實存。人是一個活在過去丶現在丶未來三重時空中的存在。我認為這就是「人之異於禽獸者幾希之處」的幾希之處。也就是人——只要是人,就會反覆追問「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個問題的原因了。

中國人說:「慎終追遠。」實在有道理。的確,人人都有一死,而且所有的活物中,只有人是在活著的時候,就知道自己將來的終末是會死的。難怪有人悲哀地說:人的存在是一種「活於死中(Live in death」的存在。如果,活著的終點就是奔向死亡,在這種情形下,人當然會迫切地追問:「那麼死亡是什麼?死後人將要到哪裡去?」中國文化中對死亡儀式的繁文縟節,證明了中國人文化心靈中對死後行止存留的關懷與懸念。人的存在,不僅走過過去,存留記憶,回味懷念;人也必須活在當下,奮力打拚,勞苦嘆息;人更會面對未來尋問終極,尋求意義,追求價值。

然而慎終如果只停留在死亡,把死亡當作我們生命的終點站,「我要去哪裡?」這個問題就會成為我們生命尋問過程中,永遠找不到答案的難題了。

至於生命中「追遠」這個問題,也是極其複雜難解。什麼是追「遠」?追多「遠」才叫做「遠」?以我家族的故事來說,我的名字是「林治平」,家父的名諱是「林蘭箴」,祖父的名諱是「林敬初」。我們這一輩人,生於戰亂,從家父那一輩開始,少小離家,四處流浪,對家鄉血脈關係,深感淡薄遙遠。我對祖父的印象只有「林敬初」三個字而已。我一直很喜歡「敬初」兩個字,想來是曾祖父喜獲麟兒之際,希望襁褓中的孩子要「敬初追遠」的意思吧!可惜從我爸爸年少離家開始,戎馬倥傯,想要承歡膝下、慎終追遠,根本就不可能。直到海峽兩岸開放,年近九十的老爸,在我陪同下,回到故鄉,不顧年邁體衰,顫顫巍巍堅持爬上泥濘山丘,在祖父新修墳前,仰望蒼天,一語不發,默然流淚不已。原來還懷抱一絲盼望,信誓旦旦以為可在家鄉祠堂尋得林氏宗族家譜,稍解尋根之情,不料所有資料均在文化大革命時期全遭焚毀殆盡。對我而言,「我從哪裡來?」這個問題,照中國傳統的「追遠」觀念,「我所能追到的,只是我有一位我沒見過的丶具有敬初追遠盼望的祖父。至於祖父的爸爸是誰?我卻連名字都叫不出來。看來要追溯我生命的源頭根源在哪裡,在中國的社會文化傳統中,是怎麼追也追不出來了的。

一個回答不出「我從哪裡來?我要去哪裡?」的人,只好活在所謂的「當下」情境中,這種人是無法回答「人是什麼?我是誰?」這種問題的。

我從哪裡來?是每一個人所特具、追源溯本的根本問題。中國最古的經書《易經》上就有「君子慎始,差若毫釐,謬以千里」的說法;《左傳‧襄公二十五年》也強調「慎始而敬終,終以不困。」漢朝時賈誼也說:「君子慎始。」清朝的李漁所謂「此生既能慎始,必能全終。」就是這個意思。也就是《禮記‧卷七》所云:「禮之教化也微,其正邪於未形,使人日徙善遠罪而不自知也。」由此可見,中國古人多麼看重始原未形之處。人是什麼?人從哪裡來?人的生命氣息存留從何而來?這些源頭始原的問題若沒有弄清楚,冒然邁步,從錯誤的前提出發,儘管其後的推論如何合理正確,執行如何嚴謹徹底,其結果必然落入一個萬劫不復的悲劇,實在值得現代人警覺醒悟。你不覺得現代人的許多問題都是因為從前提始原一開始就錯了嗎?從錯誤的前提出發,跑向不知所終的未來,越跑得快,就會越快越深墜入錯誤的淵藪之中,無法自拔,這不正是現代人正在上演的一齣一齣的悲劇嗎?

打開人類發展的思想歷史,我們可以看到人類一直在這三個問題中苦思焦慮,尋求出路答案。世界從何而來?宇宙萬物因何而生?因何而有?人活在世界中,生命是什麼?生命的內容是什麼?人與宇宙萬物的關係是什麼?人活著的目的意義是什麼?有錢?有學問?身體健康?但是這一切外在的「有」,在不可逆轉的災難、病痛丶死亡臨到時,卻會忽焉消逝幻滅,完全失去意義。難怪耶穌要說:「人就是賺得全世界,賠上自己的生命,有什麼益處呢?人還能拿什麼換生命呢?」(馬可福音8章36-37節)

其實聖經這本書對於生命這個問題,尤其是生命的起源和終結這兩大問題,都有清楚明確的答案。打開聖經第一卷書創世記1章1節開宗明義寫著:「起初上帝創造」,一語中的地指出了一切始原的源頭是上帝。上帝的創造是宇宙萬物生發出現的根源。創世記前三章,仔細描述了上帝以其智慧能力丶創始成終創造宇宙萬物及人類的原則順序,一切各從其類,各司其職,共生共長,不可混淆錯亂。萬物有則丶萬事有律,道路真理,不證自明,先於一切而存在。約翰福音所謂:「太初有道,道與上帝同在,道就是上帝。這道太初與上帝同在,萬物是藉著祂造的,凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。」(約翰福音1章1-3節)

說到這兒,你也許會好奇的問:「上帝是誰?上帝在哪兒?我到哪裡去找上帝呢?」這個問題聖經中的摩西早就問過上帝了。上帝的回答簡潔明快,卻遠遠超越了人的理性經驗思維。上帝回答摩西說:「我是自有永有的。」(出埃及記3章1節)原來上帝就是一切理性經驗思維的創造者丶設計者、維護者,衪是超越時空丶自有永有、永不改變丶甚至連轉動的影兒都沒有的上帝(雅各書1章17節)。到新約最後一卷書啟示錄也如此記載:「主說我是阿拉法,我是俄梅戛,是昔在、今在、以後永在的全能者。」(啟示錄1章8節)「阿拉法,俄梅戛」,是希臘文24個字母中的首末二字,即A(alpha),與Ω(omega),意思就是「首與末」,「始與終」,在啟示錄中曾經多次提及(啟示錄1章8節,17-18節;2章8節;21章6節;22章13節),表示神是首先萬有的本源,也是末後萬有的歸結。就像詩篇139篇15-16節所說的:「我在母腹中被塑造,在隱密中逐漸長大,骨骼怎樣成形,你都知道。我出生以前,你已經看見了我;那為我安排尚未到來的日子,都已經記錄在你的冊上。」耶穌說:「我就是道路丶真理丶生命,若不藉著我,沒有人能到父那裡去。」(約翰福音14章6節)「人從哪裡來?人往哪裡去?」這兩個看似簡單的問題,卻是一個超越時空丶超越理性經驗的問題,把這兩個問題夾纏在人的時空理性經驗中,是永遠找不到答案的。因為一切的始原、一切的終極答案,都掌握在超越時空丶創始成終丶創造掌控一切規律秩序的上帝手中。聖經這本書,不!應該說是上帝的話語,告訴我們,不是我們去找上帝,而是上帝來找我們,「道成身肉,住在我們中間,充充滿滿地有恩典有真理。」(約翰福音1章14節)其實整本聖經就一直在描述上帝如何找人的艱辛歷程。一個苦苦尋找「我從那裡來?我要去那裡?我在這兒做什麼?」的尋道者,打開聖經,所有的答案都在裡面。從基督教信仰的角度來觀察,上帝從來沒有要求我們為祂作什麼(do something);而是上帝為我們完成了所有我們該作的事(already done)。

作為一個現代人,我們正站在生命舞台的當中,也許風雨雷電正從四面八方轟然襲來,正是我們必須嚴肅面對「我從哪裡來?我要去哪裡?我在這兒做什麼?」這三個基本問題的最佳時機。

真抱歉!一不小心就寫了這麼多,這些問題正是我多年來一直在尋索思考的問題,但願這些困惑我多年不得其解的問題,能有助於這本書的讀者,那就是我衷心禱告祈求、希望能達到的目的。

祝福你!打開這本書,好好地讀下去。

中原大學退休榮譽教授 林治平

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價