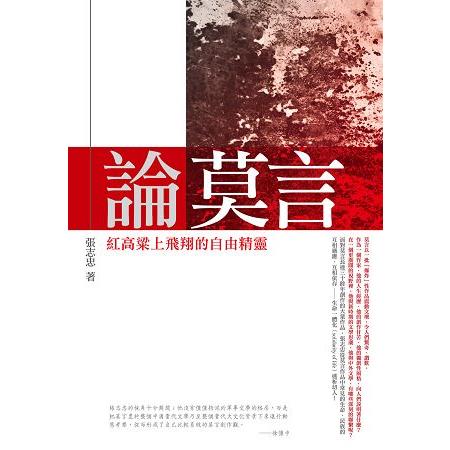

內容簡介

全書以莫言創作中強悍的生命意識與豐盈的生命感覺為核心,對莫言創作中自由不羈的想像力,以及生命感覺如何轉化為充沛而神奇的藝術感覺,做了獨到的闡釋!

徹底勾勒出莫言作為中國農民的發言人的精神特質和藝術特徵,作者對「高密東北鄉」的文學版圖進行宏觀的考察,進而揭示出莫言作品所依託之最底層最廣大的中國農民在內憂外患叢生和現代歷史轉型中爆發出的生命的英雄主義與生命的理想主義。

本書特色

面對莫言長達三十餘年創作的大量作品,從莫言作品中常見的生命、民族的互相適應、互相依存──生命一體化(solidarity of life)透析切入!

不拘泥於軍事文學的格局,把莫言置於整個中國當代文學乃至整個當代大文化背景下來進行動態考察!

目錄

■莫言獲獎的意義(增訂版代序)

■《論莫言》初版序/徐懷中

■引言

■第一章 機遇只偏愛有準備的頭腦

後來者和幸運兒

生活與心靈的印記

鄉土薰陶和「自修學校」

從想像的真實到真實地想像

■第二章 「帶著淡淡的憂愁尋找自己失落的家園」

沉甸甸的荒涼和孤寂感

失樂園─一個永遠的神話

高密東北鄉─莫言藝術世界的建立

文化的撞擊與融合

各人頭上一方天

■第三章 充滿生命感覺的世界

生命的一體化和個體化

賦予物體一種魔力

生理與心理的轉換和溝通

■第四章 生命欲望─一個根本的動機

生命欲望,由生活的乏匱而生

不滅的人性畸曲生長

生命欲望和人性探索的新角度

■第五章 生命之光─愛情與死亡

沒有愛情世界暗淡無光

在「人欲橫流」的背後

美麗的死亡和艱難的誕生

■第六章 紅高粱─生命的圖騰

種的退化之悲哀(一)

種的退化之悲哀(二)

紅高粱精神的復活

■第七章 悲劇是世界的形式

生命的痛苦與原罪

心靈的懺悔錄

■第八章 生命的歷史與歷史的生命

生命與歷史

歷史的神化與神話

有限功利目的和實用理性

「自由的農民之子」的憧憬

■第九章 感覺─生命─藝術

感覺的爆炸

感性─生活和藝術發展的新契機

生命的文學化和文學的生命化

■第十章 藝術感覺面面觀(上)

作品發生學探蹤

「時間感和空間感改變了」

■第十一章 藝術感覺面面觀(下)

陌生化─感覺的重構

示範性的文體

■第十二章 叛逆與審醜─《歡樂》《紅蝗》論

生活的叛逆與藝術的叛逆

現實中的夢魘

■第十三章 陣痛的時代和希望的星光─《天堂蒜薹之歌》論

選擇的兩難和兩難中的選擇

獨特的「農民法庭」

冉冉升起的星光

■結束語 對中國農民文化的思考

■附錄

莫言的九○年代進行曲

紅高粱上飛翔的自由精靈─論莫言小說的精神特徵

序/導讀

莫言獲獎的意義(增訂版代序)

今晚吃飯,是在參加中國唐山國際作家寫作營的活動期中。正在進餐,一個學生打電話給我,在說了幾句話以後,她突然說出一個特大新聞,她的話音未落,我就大喊一聲:「莫言獲獎了!莫言獲獎了!」正在進餐的朋友們不禁振奮起來,我們紛紛為莫言獲獎而乾了一杯。

說來正巧。昨天我們在唐山的曹妃甸參觀,回到住處已經是晚上七點半。今天卻開餐很早,六點就坐在餐桌前了。也是鬼使神差,剛擺上酒杯,我就提議,為預祝莫言獲獎喝一杯。同桌飲酒者,既有莫言的最早的研究者李潔非和我,也有在大型文學雜誌《大家》編輯刊發莫言的《豐乳肥臀》的雲南漢子潘靈。在餐桌上,莫言自然是大家談論的一個焦點話題。然後,快到七點的時候,幾個朋友都頻頻用手機上網,查看最新資訊。再一次鬼使神差,我又非常偶然地在第一時間充當了這個資訊的發布者。

在我們的圈子裡,最早預言莫言會獲諾獎的是柳建偉,就是寫過《北方城郭》、《突出重圍》的那一位。為此,時在軍藝文學系主持教學的我,還專門請柳建偉就此話題做過一個專題講座。他舉出了幾條莫言獲獎的理由,我都非常認同,但是,個中情由,還是應該由他自己將其所預言率先發布吧。至於我自己,在莫言發表「紅高粱」系列小說不久,我就應中國社會科學出版社之約,寫出了研究莫言的專著《莫言論》,並且在九○年代的第一個年頭就出版問世,可以說是對莫言進行了同步追蹤研究。還在於我後來的一直關注他的創作。前些年在湖南廣播電視大學做了一個講課錄影,選題是「莫言的《透明的紅蘿蔔》導讀」。人家害怕我對著一個空蕩蕩的錄影室和一個冷冰冰的攝像鏡頭,會不會打怵。讓他們沒有想到的是,儘管說我是第一次在沒有學生沒有聽眾的課堂上講課,我卻講得一氣呵成,我實在是對莫言的創作爛熟於心啊。

諾貝爾獎評選委員會的獲獎理由,現在能看到的是記者報導:莫言「將魔幻現實主義與民間故事、歷史與當代社會融合在一起」,此語固然不錯,但是語焉不詳。我想,頒獎儀式上應該會有更為詳盡的頒獎詞。在我看來,莫言的創作,確實是中國當代文學的一個高峰。

莫言創作的第一個特色,是他身為農民而寫出了中國農民的精神特徵。說起來,作為農業大國,數千年的中華文明就是農業文明。中國的現代化進程,仍然是農民充當了主力軍。從古至今,鄉村人口佔據中國人口的絕大多數,是舉足輕重、足以決定中國走向的社會力量。擊敗蔣介石的軍事力量是拿起武器的中國農民,揭開改革開放大幕的是冒死選擇了包產到戶的中國農民,創造了經濟騰飛奇蹟的是那些拋妻別子走進城市忍受最低工資而含辛茹苦從事工業生產的中國農民。

但是,在中國文學史中,農民卻一直是「沉默的大多數」,很少得到什麼表現。《水滸傳》被解讀為描寫農民起義的作品,但是,一百零八條好漢中,真正出身農民的卻微乎其微,不過是打漁的阮氏三雄、種菜的張青罷了。晁蓋、宋江、盧俊義、林沖,都和農民沾不上邊。二十世紀中國文學之所以被稱為「現代文學」,表現鄉村生活的作品佔據重要的位置,名作迭出,大家紛起,就是其標誌性的特徵之一。而每一位大作家,都有各自不同的文學視角。魯迅以「哀其不幸,怒其不爭」的啟蒙立場和魯鎮─未莊風光的精彩描繪開啟先河;蔣光慈作為革命作家矚望著革命風暴席捲的「咆哮的土地」;沈從文在喧囂嘈雜、人欲橫流的都市懷念清純的湘西世界;趙樹理以鄉村工作幹部的目光發現和報導著現實中的矛盾和問題;陳忠實的《白鹿原》則以雄渾的筆力考察儒家文化的鄉村形態……

莫言呢,在鄉村度過了自己的少年和青年時代,以切身的鄉村體驗、豐盈的生命感覺和內在的農民本位的立場,開創了鄉土文學的新篇章。如莫言自述所言,「我的祖輩都在農村休養生息,我自己也是農民出身,在農村差不多生活了二十年,我的普通話到現在都有地瓜味。這段難忘的農村生活是我一直以來的創作基礎,我所寫的故事和塑造的人物,甚至使用的語言都不可避免地夾雜著那裡的泥土氣息……我本質上一直是個地地道道的農民。」(見《文學視野之外的莫言》,《廣州日報》2002年09月15日)從其早期的《透明的紅蘿蔔》和《紅高粱》,到其飽受爭議的《豐乳肥臀》,再到二十一世紀以來的《檀香刑》、《生死疲勞》、《蛙》,鄉土氣息和農民本位,一直是貫穿其三十餘年創作的一根主線。他寫鄉村生活的苦難與神奇,寫鄉村生活的貧困與飢餓,更從中寫出中國農民在沉重悲涼中迸發出的蓬勃堅韌的生命力、創造力,塑造了余占鼇、戴鳳蓮、小黑孩、上官氏、西門鬧等率情任性、卓爾不群的農民形象。請注意,我這裡強調的是後者。如莫言所言,「我覺得寫痛苦年代的作品,要是還像剛粉碎『四人幫』那樣寫得淚跡斑斑,甚至血淚斑斑,已經沒有多大意思了。就我所知,即使在『文革』期間的農村,儘管生活很貧窮落後,但生活中還是有歡樂,一點歡樂也沒有是不符合生活本身的;即使在溫飽都沒有保障的情況下,生活中也還是有理想的。當然,這種歡樂和理想都被當時的政治背景染上了奇特的色彩,我覺得應該把這些色彩表達出來。把那段生活寫得帶點神祕色彩、虛幻色彩,稍微有點感傷氣息也就夠了。」(《有追求才有特色》)

莫言創作的第二個特色,是以一種獨具的生命感覺和神奇想像將心靈的觸角投向生生不息的大自然,獲得超常的神奇感覺能力,以觸覺、聽覺、視覺、嗅覺、幻覺的體察入微和奇特顯現,更新了我們對似乎已經熟視無睹的世界的體驗,創造出全新的意象、畫面和審美情境。法國學者丹納在《論藝術》中闡述作家的感受能力時說,「一個生而有才的人的感受力,至少是某一類的感受力,必然迅速而又細緻……這個鮮明的個人所獨有的感受不是靜止的,影響所及,全部思想和機能都受到震動。」莫言的獨特性在於,他的藝術感覺是以生命意識、生命本體為內核的,生命的充分開放性和巨大的容受性,表現為感覺的充分開放性和感覺的巨大容受性。開放的感覺,沒有經過理性的剪裁、刪削和規範,而是以其每一束神經末梢、每一個張大的毛孔面向外界的,這樣的感覺活動,帶著它的原始和粗糙,帶著它的鮮味與腐味,泥沙俱下、不辨涇渭,具有樸素、自然、紛至遝來和極大的隨意性。許多風馬牛不相及的東西,都在感覺中統一起來。這是一個充滿了生命的活力、生命的騷動的世界,這是一個生生不息、變動不居的世界,是一個農業民族在幾千年的生存和勞動中創造出來的屬於人的世界。農業,包括種植業和養殖業,都是創造活的機體,都是自然生命的誕生、成長、繁盛、枯朽的運動。萬物皆有生有滅,有興有衰,都以自己的生命活動同他人的生命活動一起參加世界運行,既作為人們生存需要的物質環境,又作為人們的勞動對象,在幾千年間與人們建立了不可分割的密切關係。而且,作為農業勞動對象的自然物,不僅是有生命的,還是有情感有靈魂的。豐收的糧食,好像在酬答人們辛勤的汗水;馴化的禽畜,似乎能理解人們美好的心願;在人類自己的創造面前,人們驚呆了,彷彿冥冥之中有一個賦萬物以生命的神靈主宰著人和自然的命運。這也是我所說的莫言的農民本位的重要方面─他不但在情感和思想上代表了農民,他的感覺世界的方式也是地道的農民式的。這表現在若干方面。例如,他的修辭方式,總是在人—植物—動物之間進行換喻。如《透明的紅蘿蔔》中的一段經典描寫:「黑孩的眼睛原本大而亮,這時更變得如同電光源。他看到了一幅奇特美麗的圖畫:光滑的鐵砧子,泛著青幽幽藍幽幽的光。泛著青藍幽幽光的鐵砧子上,有一個金色的紅蘿蔔。紅蘿蔔的形狀和大小都像一個大個陽梨,還拖著一條長尾巴,尾巴上的根根鬚鬚像金色的羊毛。紅蘿蔔晶瑩透明,玲瓏剔透。透明的、金色的外殼裡苞孕著活潑的銀色液體。紅蘿蔔的線條流暢優美,從美麗的弧線上泛出一圈金色的光芒。光芒有長有短,長的如麥芒,短的如睫毛,全是金色……」蘿蔔像陽梨,像麥芒,像人的眼睫毛,而且充滿了動態的生命。例如,《生死疲勞》中的西門鬧,在遭受不公正的處決致死後,投入六道輪迴,變豬,變牛,變驢,都是鄉村中常見的家畜。而《紅高粱》中,紅高粱成為狂放不羈、盡情盡興的余占鼇和戴鳳蓮的生命象徵。當代著名文化人類學家凱西爾在論述生命一體化的觀念時說道:「在科學思維中,生命被劃分為各個獨立的領域,它們彼此是清楚地相區別的,植物、動物、人之間的界限,種、科、屬之間的區別,都是十分重要不能消除的。但在神話思維中,人們對此卻置之不顧,他們的生命觀是綜合的,不是分析的。生命沒有被劃分為類和亞類;它被看成是一個不中斷的連續整體,容不得任何涇渭分明的區別……有一種基本的不可磨滅的生命一體化溝通了多種多樣形形色色的個別生命形式。」(凱西爾《人論》)這和莫言表現出的農民式的感覺世界的方式非常吻合。

還有,莫言的創作,一直是在不倦的藝術性的探索中進行的,而且卓有成效。如果說,在《紅高粱》的時期,莫言明顯地得益於福克納和瑪律克斯的啟迪,不久之後,他就意識到要「逃離這兩座高爐」,要創造具有充分的本土性的文學作品。莫言的小說,是接地氣的,他所在的膠東半島,是古齊文化的蘊藉之所在,神奇、浪漫,富有無窮無盡的想像力,遠紹司馬遷,近接蒲松齡。越到後來,他對藝術民族化的自覺和探索的力度越發強烈。他的重要作品,幾乎每一部都有鮮明的創新性。《檀香刑》將地方戲曲的「十字句」唱詞結構融入作品的語言構造,而且將作品分為「鳳頭」、「豬肚」、「豹尾」的三段式,其膽魄可嘉。《生死疲勞》採用了古典小說的章回體,語言上是文白雜糅。《蛙》的結構方式是多文體並置,既有書信體,也有劇本式,在藝術的表現力上,做出了很大的拓展。

還要囉唆幾句的是,莫言獲獎,不但是對作家的辛勤耕耘和藝術才華的肯定,也是對新時期文學的高度褒獎。莫言的出現並不是孤立現象,和他同時代的作家,是一個燦爛的星群,如老一代的王蒙、張潔,「五○後」的賈平凹、王安憶、鐵凝、閻連科、張承志、韓少功、張煒,「六○後」的余華、蘇童、畢飛宇等。近年來,屢有中外學人出面貶斥中國當代文學,對其表示極大不屑,這傷害了我們的情感,也給文壇帶來困惑。究其實質,大多是以他們所理解的西方的文學標準衡量中國文學所致。其實,在普世的價值與民族的稟賦的融匯上,需要把握恰切的尺度。排斥外來的東西,曾經給我們的社會生活和文化語境造成過嚴重的損害,而忘卻民族本性,也是要不得的大忌。

試閱

一個年輕的聲音,正在引起越來越多的關注。他以透明的「紅蘿蔔」、璀璨的「球狀閃電」、浩浩蕩蕩的「秋水」、洸成血海的「紅高粱」,異軍突起,漸成氣候,營造出了引人矚目的高密東北鄉的藝術世界。

這就是莫言。

莫言自撰的簡歷這樣寫道:莫言,原名管謨業,1955年生於山東高密東北鄉一個荒涼村莊中的四壁黑亮的草屋裡鋪了乾燥沙土的土炕上,落土時哭聲喑啞,兩歲不會說話,三歲方能行走,四五歲飯量頗大,常與姐姐爭食紅薯。六歲入學讀書,曾因罵老師是「奴隸主」受過警告處分。「文化革命」起,輟學回鄉,以放牛割草為業。十八歲時走後門入縣棉油廠做臨時工,每日得洋一元三角五分。1976年8月終於當上解放軍,在渤海邊站崗四年。1979年秋,調至「總參」某訓練大隊,先任保密員,後任政治教員。1982年僥倖提幹,至「總參」某部任宣傳幹事,1984年秋考入解放軍藝術學院文學系。1981年開始寫作。

這樣平凡無奇的經歷,這樣一個先躬耕隴畝後廁身行伍的普通的農村青年,卻以一批「爆炸」性作品震動文壇,令人們驚奇、讚歎。這樣的現象後面潛藏著什麼呢?作為一個作家,他的人生經歷、他的創作甘苦、他的獨創性風格,向人們說明著什麼呢?在一個更廣闊的視野裡,他與新時期的文學思潮,他與中外文學,有哪些深刻的聯繫呢?問題也可以這樣提,在莫言這樣一個特定的作家身上,反映出自中共的十一屆三中全會以來的歷史新時期文學發展的哪些重要特點?他給文學創作和文學批評提出了哪些新的課題,帶來了哪些新的啟示?

帶著諸多疑問,我們走向莫言。■莫言的九○年代進行曲

答應何老闆─這是我們一幫人對何鎮邦老師的稱呼,就此也可以窺見他和我們混得沒大沒小,不拘形跡─寫這篇文章的時候,是很痛快的,我請他到軍藝講課的時候,他總是從不推託,現在,他要我入夥,就莫言的話題說兩句,焉敢不從命?等到動筆之時,才知道這樣的文字非我所長:我和莫言認識十幾年,還寫過一本在圈子裡據說影響不錯的《莫言論》,但是,對於文章之外的莫言,卻瞭解不多,見面的時候,似乎也很少深談,大多是問問近況,有什麼新作。我寫東西,是只認文本不認人的,說得玄一點兒,這是「學院派」的作風,當年讀書的時候,老師教的就是要學會「背靠背」地做研究。說得實在些,我這人不善言辭,拙於交際,很難和別人談得十分投入,也就很難從中捕捉到有深度的資訊。1988年秋天,到高密縣去開莫言的討論會,有幾天近距離地觀察和瞭解莫言的機會,有一些心得,都寫在一篇舊作《感覺莫言》中,再抄一遍,不但對不起讀者,也對不起自己。想來想去,還是以我所長,談作品,談莫言九○年代的創作好了。

一

九○年代初期,莫言寫了一個中篇小說,《你的行為使我們恐懼》。作品的梗概是,被鄉間的朋友們稱為「騾子」的呂樂之,從農村走向城市,帶著童年的生活記憶和鄉村音樂的旋律登上歌壇,以鄉村的清新質樸、雄健粗獷,給歌壇帶來新的氣象,一舉成名,大紅大紫,贏得了世俗社會所追求的一切,在名聲、金錢和女人的漩渦中打轉,可謂是功成名就,志得意滿。可是,風水輪流轉,好景不長在,他以創新的姿態闖入歌壇,現在,那造就了他的成功的東西,反過來壓迫他、追逐他─他以創新而成名,人們在熟悉了他以後,就不再滿足和陶醉於現狀,而是強求他繼續出新,玩出新的花樣。在強大的壓力下,呂樂之幾乎是走投無路,黔驢技窮,又不甘引退,只好出奇制勝,悄悄回到鄉間自閹,以求獲得新的音色,創造世界上從來沒有過的新唱法(?─這或許是呂樂之的誤斷,早先的義大利歌劇,沒有女演員,就是將男童閹割以後,讓他們唱女聲的),創造「撫摸靈魂的音樂」。這種奇想,當然是來自莫言的大腦,不過,這比《紅高粱》中的活剝人皮還要慘烈的情節,怎麼會寫得出來?按照心理分析學的無意識理論,作品是作家的心理的折射。呂樂之的那種苦悶和焦躁,似乎也透露出莫言自己的焦灼不安。

八○年代中期,莫言以《透明的紅蘿蔔》一舉成名,在那個轟轟烈烈的文學大進軍的年代,莫言可以說是恰逢其時,作品中將我們見過多少次的鄉村少年超過其體能的勞動,和毫不起眼的一隻蘿蔔,描繪得活靈活現、玲瓏璀璨、傳神傳情、傳奇傳文,沉默無言的「黑孩」,一下子抓住了我們的心。此後,《枯河》、《球狀閃電》、《金髮嬰兒》、《紅高粱》等噴湧而出,證明了莫言的創作實力,使他一下子躋身於最有影響的作家之列,《紅高粱》從小說到電影,成就了張藝謀,也進一步擴大了莫言的知名度。瑪律克斯和福克納營造馬孔多小鎮和「小小的一方郵票」的啟迪,靠近渤海、好奇而善於幻想的齊地文化的薰陶,將近二十年鄉村生活的艱辛磨礪,以及刻苦自修所取得的文化修養,使得莫言出手不凡,引領新潮。他是以創新而出眾的,而且起點很高,這表明他的成熟,卻也為他後來的繼續創作留下了很大的難題。就像一個歌手,起的調子高了,接下來該怎麼唱,就成了嚴峻的考驗,他還能不能實現自我超越呢?

印證我的這一論點的,是莫言自己為長江文藝出版社的《跨世紀文叢》所選的小說集《金髮嬰兒》,這個集子所收的都是我們前面所列舉的《紅高粱》等作品,在《紅高粱》之後則只收入《你的行為使我們恐懼》。儘管他在八九十年代之交的創作量仍然不小,卻自覺不如前一階段的作品那樣扎實。同期的長篇小說《酒國》,在國外影響不錯,美國和日本的學者都給以很高評價,但是,也許是讀作品的角度不同,它在國內似乎沒有引起什麼動靜。莫言的心情,在這樣的情況下,顯然不會太好。呂樂之的那種為創新所迫,鋌而走險的方式,固然是紙上的遊戲,卻印證著作家自己的內心煩惱。

二好在,莫言沒有一蹶不振,他很快就擺脫了這種內在的和外在的雙重壓力,自我解脫了。八○年代文學創新的激流奔騰,成就了一批人,卻也耽誤了一批人,讓他們一味地以創新為務,唯新是趨,終於因為無法找到和掀起最新的新潮而偃旗息鼓,稍縱即逝。回顧一下,八○年代中期文壇上的弄潮兒,如今默默無聞者不在少數。創新不僅是藝術形式上的,也是思想情感上的,同時,就其根本而言,在藝術形式上,評判的標準不是「新」與「舊」,而是與作品內容的調諧融合。明乎此,就不會單純地追求創新,不會憤而自閹,損傷自己的生命力、創造力。

莫言的自我調整,是比較快的,一方面,他出版了中短篇小說新作《白棉花》,雖然在九○年代初期的文化氛圍中,它不會引起大的反響,但是,這是莫言的九○年代創作一個良好的開端;另一方面,他開始「觸電」,寫了《情滿青樓》等電視文學劇本─時下有一種說法,說寫作電影電視劇本,把許多作家寫壞了,使他們無法再回到文學本身的精微文字上來。這種說法似是而非,寫作影視劇本,開拓了作家的思路,使他手中添加了新的兵器,熟悉了新的領域,這只會給作家以新的啟示和靈感,藝多不壓身,所謂「觸電」敗壞了文筆,只是沒有出息的藉口。不再刻意於創新,不再用每篇必出新招的要求苛求自己,用一種平常心對待寫作,這是一個好的兆頭。

三

如果說,《白棉花》又回到了莫言所熟悉的鄉村生活和童年記憶的路子上,那麼,《豐乳肥臀》則是他心靈和情感的又一次迸發和燃燒。據我的記憶,在此前的作品中,莫言並沒有對母親的形象進行過深刻的描繪,不知道是情感的遮蔽,還是藝術的困惑,使他難以下筆。是母親的去世,激發了他的情感和記憶,刺激了他的寫作欲望,在短短的兩三個月時間裡,揮筆寫下了對於母親的悼念和深思。

感情的真切,為作品提供了堅實的基礎,藝術想像的靈動,營造了瑰麗多姿的文學世界。儘管說,《豐乳肥臀》問世以後曾經遭受過指責並給莫言的命運帶來波折,但是,今天重新解讀它,卻仍然能夠感受到作家那顆眷眷的心。首先從書名說起。在今人眼中,豐乳肥臀是表示女性的性感特徵,是容易讓人想入非非的,但是,我們為什麼不能聽取作家自己的解釋,相信莫言對於這一詞語的還原能力?豐乳肥臀,在生活經驗和民間話語中,是生殖力旺盛的外部特徵,是多子多福的好兆頭,莫言所舉證的,出土的非洲古代女體塑像,其身體的誇張和變形,將這一點表達得淋漓盡致。而且,只是由於時勢變遷,和當下人們的欲望的空前膨脹(以「偉哥」風行於世界為例),使它蒙上了邪惡的色彩,為什麼要由此殃及莫言和他的作品呢?

更重要的,是作品中濃墨重彩地對母親形象的描繪。「母親心情舒暢,臉上呈現著聖母般的,也是觀音菩薩般的慈祥。姐姐們圍繞著母親的蓮座,聽她講述高密東北鄉的故事」。將中國的觀世音菩薩和西方的聖母疊加在一起,這是對母親最高的禮贊了。作品中的母親,讓我們想到《百年孤獨》中那個生命力頑強、為子子孫孫遮風避雨的老祖母,但是,在自抗日戰爭以來的中國現實的大環境下,母親又確實具有中國特色。命運多舛的她,因為只生女不生男,一連生了七個女兒,在家庭中的地位每況愈下,以致她再次臨產的時候,丈夫寧願去關照即將生小駒的母驢而棄她於不顧。在她和驢子都難產、需要請人說明的時候,家裡人又是以先驢後人的順序來對待她。就是這樣一個卑微的女人,卻不得不承擔起沉重的使命,獨自要撫養包括新出生的孿生姐弟金童玉女在內的九個孩子,而且,在後來的演化中,她又先後收留了一群外孫和外孫女們,繼續哺育新的生命。高密東北鄉的土地上,各種勢力如同走馬燈一樣地輪轉,既有在日本人進攻之時的頑強抗爭,也有相互拆臺、相互暗算。上官家那些長大成人的女兒們,先後與各個方面的頭面人物結成婚姻,不由自主地捲入了仇仇殺殺的漩渦中,敵友情仇之間鬥爭不已,甚至殃及她們的子女。是的,瀕臨渤海的膠東半島,在抗日戰爭和解放戰爭中,都是兵家必爭之地,八路軍、國民黨軍和日軍、偽軍之間的拉鋸戰,格外慘烈,後來還有康生在土地改革中大刮「極左」之風,招來國民黨還鄉團的瘋狂報復和殺戮。這樣的情形,在峻青《黎明的河邊》和《馬石山上》、馮德英的《苦菜花》、《迎春花》和張煒的《古船》中都有生動的描寫,可以與《豐乳肥臀》中的慘烈血腥的場面相互證明。也許,正是因為歷史的殘酷,才激起了作家們對人性和母親的詠贊,博大的母愛才格外動人。在《苦菜花》中,就出現過母親代替參加了革命工作的娟子撫養年幼的外孫女的情節。在張煒的作品中,我們也不難感悟到作家的悲天憫人的情懷。在莫言筆下,則是基於不可抗拒的死亡而產生的對於生命的崇拜,因為崇拜生命,所以歌頌孕育生命、哺育生命、護佑生命的母親。是歷史的風霜使它變得堅強剛毅,「我變了,也沒變。這十幾年裡,上官家的人,像韭菜一樣,一茬茬地死,一茬茬地發,有生就有死,死容易,活難,越難越要活,越不怕死越要掙扎著活。我要看到我的後代兒孫浮上水來那一天,你們都要給我爭氣!」這是擲地有聲的「母親宣言」。母親一直是身體力行地為了子孫後代而活著的,比起她拼著性命去救護那些年幼的孩子來,作品中的那樣一個細節,或許更加感人:在餓殍遍野的大饑荒年代,母親給生產隊磨豌豆的時候,把豌豆吞到肚子裡,回到家中又儘量地嘔吐出來,這些混雜著母親的胃液和血絲、以及迫不得已的「偷竊」所產生的心靈自責的豌豆,成了家中的孩子們的「救命糧」。而且,母親的愛,不止於是給自己的孩子們的。動亂年月裡,母親和金童正在被紅衛兵押著遊街示眾,遇到一個鄉親要投水自盡,母親不顧自己尚且在危難之中,沖出了遊街的隊伍,怒斥那些袖手旁觀看熱鬧的人們,向瀕危的鄉親伸出援助之手。她毫不顧及自己的處境,也不計較著鄉親不久前曾經淩辱過她自己,這樣的舉止,豈是輕易就可以做出的?因此,母親去世的場景,才寫得那樣深情:

母親雙手扶著膝蓋,端坐在小凳子上,她閉著眼睛,好像睡著了。一絲兒風也沒有,滿樹的槐花突然垂直地落下來。好像那些花瓣兒原先是被電磁鐵吸咐在樹枝上的,此刻卻切斷了電源,紛紛揚揚,香氣彌漫,晴空萬里槐花雪,落在了母親的頭髮上、脖子上、耳輪上,還落在她的手上、肩膀上,她面前的土地上……

四

也許,同樣值得注意的,是作品中的小男孩金童。在這樣一個弱智的、似乎總也長不大的孩子身上,莫言寄託了什麼?

他是母親和瑞典籍的牧師馬婁亞偷歡的結晶,長了一頭金髮。這會使很多人感到難以接受。不過,仔細想來,他的父親是瑞典人,而不是曾經蹂躪過中國和膠東的德國人、日本人什麼的。相反,作品中對德軍和日軍侵略膠東半島的暴行,都有深切的仇恨和憤怒,一個來自中立國的牧師,在長年的孤寂生活中,和一個在家庭中遭到最大的輕蔑和鄙棄的、只生女不生男的農婦的兩情相慰藉,也是可以理解的了。

他雖屬虛構人物,卻是在很大程度上是莫言的代言人,是母親的摯愛的承受者和訴說者。這樣一個奇特的「雜種」出身,是想說明,從來到人間的時刻起,他就與眾不同,註定要承受更加沉重的苦難,註定要肩負起贖罪的重擔,還是表達莫言一貫的對「種的退化」所感到的無可奈何的悲涼,無論是本地的豪強草莽余占鼇,還是來自歐陸的福音傳播者,他們的後代都那樣卑俗無能,毫無血性?他是高密東北鄉數十年的歷史風雲的一個見證,降生在日本鬼子闖進村莊的時刻,看到了那麼多的血污和醜惡,也看到了在商潮滾滾中鄉村的分化和欲望的膨脹。他的命運的跌宕浮沉,折射出社會環境的種種變化,和大開大闔的悲劇喜劇以至鬧劇。生活是如此豐富多彩底蘊深厚,卻偏偏由一個不諳世事、不明內情的傻孩子眼中見出,他的一些奇特怪異的舉止,又無法用常規的思維方式加以解釋,兩者間有多大的反差!

他的怯懦和幼稚,也許是母親的剛強豪爽性格的一個反襯。作為唯一的男孩子,母親對他寵愛備至,時時處處都把他嚴嚴實實地保護起來,這或許也是造成他的呆癡愚昧的原因之一。可是,母親一旦意識到這一點,她就絕不姑息,以壯士斷腕的決心,痛改前非,「與其養活一個一輩子吊在女人乳頭上的窩囊廢,還不如讓他死了好!」正是這樣,母親才能從艱難歲月中堅持下來,金童卻是一輩子沒有生活的能力也沒有生活的方向感的永遠長不大的、令人感到恐懼的孩子,嗚呼。

這種假託「白癡」、「愚人」的形象,對歷史、現實和世人進行機智的嘲諷,恐怕是一種風氣。福克納的《喧嘩與騷動》中,就讓一個小白癡參加進來講故事,儘管他講的一竅不通;格拉斯的《鐵皮鼓》中的奧斯卡,那個在意外中受孕、在意外中停止了正常生長、卻意外地獲得特異功能的孩子,把納粹德國及其後來的時代描述得匪夷所思;好萊塢電影《雨人》和《阿甘正傳》,都用一個傻孩子做主角,將生活演繹得啼笑皆非;韓少功的《爸爸爸》,阿來的《塵埃落定》,也不約而同地選定了弱智、癡呆者充當歷史中的重要角色。金童躋身於他們中間,可以說是相得益彰。是世界上傻瓜越來越多,還是作家、藝術家們變得越來越聰明了?

五

莫言被認為是鄉村作家,他的重要作品,都是表現農村生活的。但是,自從1984年進入解放軍藝術學院讀書以來,他久居京城,屈指已經16年,無論是從生活閱歷上,還是從一個作家要開拓自己的寫作疆域上來看,表現城市生活,都是很有必要的。對於莫言,實現這個轉變是比較困難的。相似的例子,有陜西的賈平凹。後者定居故都西安已經逾二十年,卻仍然以鄉土氣息、農家風情見長,好不容易寫了一部以西安的都市生活為背景的《廢都》,還被人譏為是「廢鎮」,說他沒有寫出代表城市本質的現代的一面。莫言也存在同樣的難題。用他自己的話來說,初到北京,他連自行車都不敢騎,生怕在滾滾車流中撞了人或者被人撞。他寫於九○年代初期的一個短篇小說,就是描寫一個外來人,在經過十字路口時,被紅綠燈、斑馬線、交通警察、汽車、自行車和行人等搞昏了頭,一直搞到精神失常的地步。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價