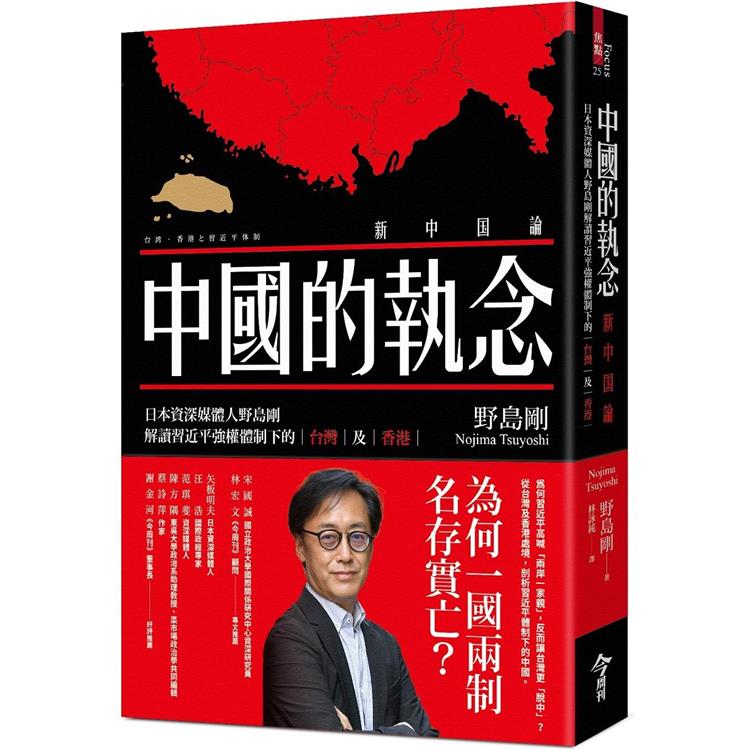

【電子書】中國的執念

為何一國兩制名存實亡?從台灣及香港處境,剖析習近平體制下的中國。內容簡介

為何一國兩制名存實亡?

為何習近平高喊「兩岸一家親」,反而讓台灣更「脫中」?

從台灣及香港處境,剖析習近平體制下的中國。

中國,是世界首屈一指的超級大國。

但隨著中國的強盛,其所呈現給世人的面貌卻變得愈來愈令人匪夷所思。

數年前,世界各國開始察覺到中國的異變。

會有這樣的改變的最大原因,探究起來則非「台灣及香港問題」莫屬。

1997年英國歸還香港,縱使香港開始實施「一國兩制」,然而自由與民主對於香港來說,卻猶如風中燭火般幾乎快要熄滅。

如今,中國軍機擾台成為日常,日美領袖峰會與G7高峰會也提及「台灣海峽的和平與穩定」,前日本首相安倍晉三更大聲疾呼「台灣有事即日本有事」。

2014年,台灣的「太陽花學運」 與香港的「雨傘運動」 相繼發生。俄羅斯入侵烏克蘭更重新提醒了世人,台灣及香港因中國崛起所承受的壓力,代表著什麼意義。

▋「昨日香港,今日烏克蘭,明日台灣」

無論是台灣還是香港,在十年前都絕對不是世界關注焦點。

然而,東亞局勢在中國國家主席習近平於2012年開始掌權之後急遽改變,台灣及香港的情勢更是急轉直下,香港年輕人絕望地走上街頭控訴,台灣人則拒絕與中國打交道,國際上台港相關新聞幾乎都以頭條報導。

在香港發生的狀況表明,即使弱小者只是陳述正確事實,其正確性也會因強大者的執著而被輕易踐踏,這也是烏克蘭正面臨的情況。那麼,我們怎麼能斷定「昨日香港,今日烏克蘭,明日台灣」,不可能發生?

▋認識中國,從台港開始

「如何面對中國」,這個問題長久以來被稱為是「二十一世紀最大課題」。許多國家不斷提出這個疑問,而問題的答案正逐漸浮現:不是被中國吞噬的「香港化」,就是與中國保持安全距離的「台灣化」。

中國已是世界國力排名第二的國家,但在習近平邁入史無前例的第三任任期後,讓人不得不認為該國正以錯誤方式,展現自身之強大。

也有一些論點認為不應平白無故與中國為敵。但這樣的意見,只可建立在中國是個可信賴的鄰居與夥伴的前提上。

台灣對外的窗口機構,無論使用的是名稱「台灣」還是「中華民國」,中國都不打算承認。中國使出了冷酷的戰略:除了接受與中國統一之外,沒有別條路可走。一直以來,香港都被稱為「一國兩制的樣板」,而台灣卻眼睜睜地目睹了香港的崩壞。

該如何與中國打交道?要得到解答,必須深入探討「中國」這個國家的本質。本書將從台灣及香港兩地出發,為讀者呈現中國的真正面貌。

目錄

推 薦 序 一條認識中國的另類蹊徑/宋國誠

推 薦 序 這是一本寫給台港的情書/林宏文

台灣版序 我的世界,變小了

前 言 認識中國,從台港開始

第1章 「台灣化」與「香港化」之間

海上的柏林圍牆/從「錯身而過」到「彼此共鳴」/

對台港的態度,讓世界放心/對「民主愛國」的期待/

情勢在習近平體制下惡化/如何不只是個旁觀者

第2章 為何台灣及香港對中國來說很特別?

必須回歸的領土/自古,是什麼時候?/尚未結束的中國內戰/

「兩岸」與「中台」的差別?/認知的框架/讓孫文成為中台的共通點/

靠「故宮」證明兩岸密不可分/故宮,香港也蓋一座/

掌握「文化主權」/家人與血脈/為什麼居高臨下?/

從光榮轉變為黑暗的歷史/利用「顏色革命」醜化外部勢力/

咬定李登輝是獨立運動主謀/中國缺乏具備正當性的選舉制度/

理解中國的「入口」

第3章 中國領導人眼中的台灣及香港問題

孫文對台灣的看法/毛澤東是獨派?/毛澤東支持台灣獨立/

新國家是「中華人民共和國(中華民國)」?/一國兩制是魔杖/

現實主義的鄧小平/理想主義的習近平/台灣政策分成兩個階段/

二○一六年是分水嶺/適得其反的「習五點」/

經常使用「完全統一」的習近平

第4章 台灣及香港眼中的中國與本土思想

本土思想崛起/中國的台灣人,台灣的台灣人/

李登輝的「寧靜革命」/數據所展現的台灣本土化/

機艙內充滿「天然獨」的年輕人/

蔡英文總統的「中華民國台灣」/與生俱來的獨派也出現了/

理論先行型的香港本土派/追悼天安門事件的意義/

本土思想萌芽/永續的一國兩制/

提倡本土被視為港獨

第5章 消逝的「文化中國」共同體

真正的中華文明,保留在台灣及香港/

台灣的人情味源自儒教?/演藝圈的東京奧運騷動/

稱台灣選手為「國家代表」而被出征/

電影《健忘村》事件/請找出台獨導演/

僑民所形成的一體感/金馬獎的變質/

年輕導演的得獎感言成為轉捩點/

中國逐漸與金馬獎「絕緣」/衰頹的香港電影文化/

香港電影檢查條例

第6章 國際矚目的台灣及香港問題

台灣及香港「再度」受到矚目/

因冷戰瓦解而逐漸遜色的「角色」/

新冷戰的風波率先影響香港/該如何讓美國採取行動/

流亡的香港人/站上美中新冷戰浪頭的蔡英文/

美國戰略模糊的極限/建構「三面盾牌」/

面對 「中國因素」/靠半導體引領世界/

如何吸引美軍插手干預/

利用漁業協議,「凍結」釣魚台問題/

三一一大地震的捐款/

中國強,台港也成為國際議題/

英國也因香港問題與中國對立

第7章 日本該如何看待台灣及香港問題?

台灣有事,就是日本有事/與李登輝訪日時的變化/

正在改變的對中好感度/中台逆轉的日本輿論結構/

「政治」成為焦點的香港/日本與香港的深刻連結/

由下而上的對日印象/樂觀主義中的香港主權移交/

消散的中國自由主義/中國是「科學怪人」嗎?/

亞洲必須同聲一氣/烏克蘭帶來的衝擊/

俄羅斯與中國、烏克蘭與台灣的相似點/

集體安全組織外的台灣/帶來話題的烏克蘭電影/

如何避免「昨日香港,今日烏克蘭,明日台灣」

第8章 台灣及香港,礦坑中的金絲雀?

從鵝,變成金絲雀/中國的「樣板」/

對中包圍網誕生的理由/中國,沒有距離感的鄰居/

必須「學習」的事

後 記 一個尊重所有人的世界

附 錄 二○二一年歷史決議中,記載的台港問題

相關年表

序/導讀

【前言】認識中國,從台港開始

中國崩潰論不再適用

二○二二年這一年來,香港在維護國家安全法(國安法)之下,不斷地上演令人慘不忍睹的狀況,除了「當權者的暴力」之外,不知還能如何形容。這樣的情勢,徹底顛覆了一九九七年主權移交的前提,甚至還有人形容為「二次回歸」。也有愈來愈多人將目前的狀態視為「香港之死」。香港之死的預言,在主權移交之前曾是媒體熱議的話題,而在今年,五十年高度自治的承諾來到折返點,政治的焦土在香港蔓延,我們所知的「一國兩制」已經不復存在。

至於台灣,中國軍機擾台成為日常,日美領袖峰會與G7高峰會也提及「台灣海峽的和平與穩定」等,使得台灣引起國際關注。過去,日本人對於這座距離沖繩縣最西端的與那國島只有一百多公里,有「福爾摩沙」之稱的美麗島嶼「有事」的風險,從未有過如此切身的感知。回想起來,無論是台灣問題還是香港問題,在十年前都絕對不是大家如此關注的焦點。

然而,東亞的局勢在中國國家主席習近平於二○一二年開始掌權之後,尤其在美中新冷戰進入白熱化的二○一九年之後急遽改變,台灣、香港的相關新聞,幾乎每一天都占據頭條。

本書的主題,是藉由台灣與香港,深入探討我們所認知的「中國」這個國家的本質。希望讀者能夠理解中國面對台灣與香港的強硬態度,在現今時代將帶給世界什麼樣的影響,中國又為何會採取這樣的行動。

中國的超大國化,在這個世界上是已經發生的事實。日中GDP早已逆轉,甚至連美中GDP的逆轉都必須開始納入考量。曾讓日本出版界沸沸揚揚的「中國崩潰論」早已不再適用,我們今後將不得不繼續面對一個強大的中國已是不爭的事實,就如同巨大的低氣壓持續壟罩我們。雖然麻煩,但也只能接受、適應,並擬定對策。

大中國,小日本

首先第一步,是主動接納「大中國」與「小日本」這樣的關係性。

認知到這樣的現狀後再環顧東亞,就會發現有兩個地區早已從幾十年前開始,就面臨著同樣的情況,那就是台灣和香港。正因為是「大與小」的非對稱構圖,才能清楚看見世界的龜裂,以及中國的明暗。

而台灣與香港的人們,就是因為比任何地方、任何人都更接近中國,所以才更能清楚看見中國的某些真正樣貌。

也因此,日本人必須知道台灣與香港所發生的事絕非與自身無關,其實從中有許多值得學習之處。

台灣與香港無論是歷史面、經濟面、文化面還是人際交流面,對日本人而言都是非常熟悉的場所。我們應該能夠期待藉由了解台灣與香港的狀況,更清楚地看見自己所面對的「中國問題」的實像。

對香港的預測過於天真

另一個執筆動機,是反省我自己對香港問題的誤判。我在二○一六年離開服務多年的報社,以記者身分往來香港進行採訪。二○二○年港府實施國安法時,我對香港情勢的預測,還維持樂觀餘地。

這是因為香港社會曾堅強地走過動盪的近代史,因此我渴望相信他們具有強韌的「心理復原力」(resilience)。

而且民主派團體在香港社會所追求的「漸進式民主化」構想,就我們的直覺來看也毫無違和。

儘管民主化遲遲沒有進展,但維持香港原本的「一國兩制」,是中國對世界的承諾,而我評估中國應該沒有蠢到會毀棄這樣的承諾,導致香港社會混亂並與國際社會為敵。

但這樣的認知卻帶有天真的成分。當國安法實施之後,情勢的演變殘酷到遠超出我意料,沉痛的新聞幾乎每周都從香港傳來。接受我多次採訪的人士,一個接一個入獄,失去他們原本的職位與發言權。我身為一介觀察家,每天反芻著混和了罪惡感與挫敗感的尷尬情緒,同時也重新感受到探究香港問題本質的必要性。

至於台灣問題,或許日本與世界論壇大多數的意見都認為,中國應該不會做到這麼離譜吧?不太可能不惜失去國際社會的名聲,也要對台灣出手吧?畢竟在美國跳出來插手台灣防禦的局勢下,中國侵略台灣的議題到底有多吃緊,應該還有檢討的餘地。

但另一方面,我們已經從香港的教訓中學到,就常識而言看似「合理」的局勢判斷,最後卻會失準。這就是解讀中國的困難之處。所以,關於台灣問題,也必須先假設一套最糟糕的劇本。現在是新冷戰的轉換期,所以我更希望趁著這個時候,重新針對中國面對台灣及香港的思考邏輯進行明確分析,並提供給讀者參考。

台、港、日的差異並非絕對

該如何與中國打交道?這個主題隨著中國崛起,獲得勘與美國比肩的經濟力與軍事力後,就成為全球性的課題。在思考這個日本人被迫面對的切身課題時,我想自己能夠以台灣及香港為「教材」,提供新的中國論視角。

不過,將台灣與香港視為前例探討的論點,至今在日本都還稱不上體系化。這是因為大家總覺得台灣與香港的歷史及環境終究是比較特殊的,與日本仍有不同。

然而,真的是如此嗎?

台灣與香港一直以來都被視為擁有相同命運、處在相同境遇。這樣的狀況甚至可稱為「兄弟」。彼此的共通之處非常多:

.在歷史上長期處於「中華帝國」的周遭或邊境。

.曾是列強(英國與日本)的殖民地。

.被中華人民共和國視為國家統一的對象。

.對自由主義陣營而言,是對抗共產主義的最前線。

.兩者都擁有與社會主義中國不同的價值觀。

.在經濟上與中國是相互依賴的關係。

這麼看來,日本與兩者的共通點也不少,譬如第一、四、五、六點等。

日本在歷史上也處於「中華帝國」的周邊,一直以來都受到中國莫大影響。而在戰後的冷戰時期,日本被視為西方陣營對抗東方陣營的最前線。二○二二年剛好是日中建交五十周年,建交後儘管與中國擁有不同的價值觀,依然構築了經濟上相互依賴的關係。

中國雖然並未把日本視為統一對象,但日本的尖閣諸島(釣魚台)被中國視為本國領土,中國船隻一再地頻繁接近日本領海。

台灣、香港與日本的差異決非絕對。

世界各國,尤其是中國的鄰國,或多或少都面臨到類似問題,不得不被迫選擇是要往中國靠攏還是遠離。而台灣與香港地處最靠近中國的位置,被逼著率先做出抉擇。因此台灣及香港在與中國往來的經驗當中,有非常多值得學習與思考的部分,其中必定有許多觀點能夠幫助日本人建構對中政策並深化對中國的理解。

在國安法施行之後,台灣與香港變成兩個完全不同的世界。至少在短、中期,兩者已逐漸無法再被稱為「兄弟」了吧?

我試圖以「台灣化」及「香港化」的概念,整理這樣的現象。台灣化,指的是不與中國在本質上合併,甚至不排斥保持距離、逐漸疏遠。至於香港化,則是遭中國吞噬,受其影響,只能日復一日地服從北京意志的狀況。

接下來,我將試著透過闡述台灣與香港的最新局勢,思考為何會產生這樣的差異。

試閱

第1章 「台灣化」與「香港化」之間

海上的柏林圍牆

昏暗的南海海上,搭乘快艇朝台灣前進的香港年輕人被中國的海警船包圍,當探照燈的光線照射到他們的那一瞬間,帶給他們的絕望感是多麼地深刻啊!

二○二○年八月二十三日早晨,廣東省海警局於我國管轄之海域,逮捕了李某某、鄧某某等十多名非法越境者。

中國媒體如此報導他們的「偷渡失敗」。

他們是曾經參加香港示威遊行的十二名年輕人,在二○一九年因「反對修訂《逃犯條例》」(反送中)而蔓延開來的大規模遊行中,站在前方與警察對抗。李某某是香港的社運人士李宇軒。李宇軒因二○二○年實施的國安法而遭到逮捕,雖然暫時得到釋放,但在不久後的法院審判,絕對會被判有罪。他對未來感到絕望,於是決定冒著風險跨海偷渡。

他們的目的地,是對香港的民主化運動採取同情立場的台灣。他們向台灣尋求「自由的新天地」。

從香港前往台灣只能走空路或海路。他們的護照已經遭到沒收,因此只剩下從海上偷渡這個方法。

十二名十幾歲到三十幾歲的男女,早晨在香港的漁村──布袋澳村集合,盡可將更多的燃料塞進協助者安排的馬達快艇中,朝台灣前進。

台灣與香港的距離大約六百公里。途中的東沙群島是隸屬台灣管轄領土的島嶼,也有人員常駐,只要能夠抵達那裡,就有機會被移送到台灣去。已經有好幾組人,成功地搭乘快艇「逃到」台灣,據說也實際發生過漂抵東沙群島後被移送到台灣的例子。

台灣政府呼籲港方不要再「採取違法手段偷渡」,但並未將入境的香港人遣返香港。一方面是台灣的民意不允許,另一方面是表明支持香港民主派的民進黨蔡英文政權,必定會給予偷渡的香港人一定的保護。

冷戰時代,香港主權尚未移交給中國的時候,英國統治下的香港歌頌著言論自由。當時的台灣由國民黨一黨獨裁,許多知識分子被懷疑是共產主義人士,冒著九死一生的風險偷渡到香港。後來在日本成為知名作家的邱永漢,也是其中一人。

國際媒體及國際人權團體紛紛在香港設置辦公室。白色恐怖肆虐台灣的時期,香港曾是從旁支援台灣的據點。

我在訪問台灣的政務委員唐鳳時,提到香港的話題。戒嚴時期父母都曾在媒體工作的她,說出了這段開場白。

香港的狀況確實令人痛心。一九八○年代,我父母的工作在威權體制之下受到限制,而當時國際組織與媒體以香港為據點,在那裡工作的香港人在人權與政治問題上支援台灣、為台灣在國際上發聲。現在立場反過來,這次輪到台灣支援香港。

李宇軒等人的嘗試並未成功,遭到逮捕的他們在中國接受審判,因偷渡罪而被判有罪。他們在中國本土服刑約半年,二○二一年春天結束刑期返回香港。然而,等著他們的還有違反出入國境管理法與國安法等司法審判。他們當中有一部分的人遭到起訴,審判至今仍在進行。李宇軒直到今天都不被允許與家人會面。

起訴內容是「顛覆國家政權」,因為他遊說日本的國會議員制定馬格尼茨基法案,對侵害人權的外國個人及組織發動制裁,希望藉此對中國及香港施加壓力。

李宇軒為了追求自由而從香港前往台灣,卻在海上遭到逮捕,這樣的情節,不禁讓人聯想到彷彿冷戰時代的亡靈──「柏林圍牆」再度出現。

正如各位所知,冷戰時代的柏林築起一道阻隔東西的圍牆,而這次李宇軒等人遭到逮捕,台灣和香港的人們都說:「他們被海上的柏林圍牆擋住了。」

香港成了「東柏林」,台灣則成為「西柏林」。

這也代表台灣與香港分別走上兩條不同的道路。香港被中國吞噬,台灣則與中國畫清界線繼續存活。而我覺得,兩者在命運上的差異,就從阻擋李宇軒等人偷渡的「海上柏林圍牆」中浮現。

而兩者的命運分水嶺,用一句話就能道盡,那就是香港在中國的施政之下,台灣則否。或許也可以說台灣受幸運之神眷顧,香港則沒有這麼好運。

不過,台灣也不一定永遠都不會陷入與香港同樣的處境。

今日香港,明日台灣。

這句話在二○一九年香港遊行及二○二○年台灣總統大選時大為流行,其中隱含著台灣不想重蹈香港覆轍的訊息。而海上柏林圍牆的出現,也顯示誰也不敢斷言其未來的風險只存在於想像之中。

過去,在主權移交前的中國深圳與香港之間,企圖從深圳偷渡到富裕香港的中國人遭到逮捕或射擊是家常便飯。這是因為深圳與香港之間拉起了一條冷戰的界線。

在香港的主權移交給中國之後,中港之間的往來成為日常,香港的「一國兩制」名存實亡,新冷戰的界線,重新在台灣與香港之間拉起。

二○一九年到二○二○年間,在香港發生的劇烈變化,將來或許會被當成東亞情勢或中國情勢的轉換點而存於記憶當中。這個變化帶給世界的衝擊之大,超出日本人的想像。香港問題帶給美國對中意識惡化的影響,遠比帶給日本的影響要大上許多。

從「錯身而過」到「彼此共鳴」

我從二○一四年左右,就開始思考是否應該透過台灣及香港,去理解現在的中國。該年,台灣的「太陽花學運」與香港的「雨傘運動」相繼發生,民眾試圖阻止中國影響力滲透的行動浮上檯面。

而後台灣及香港的距離加速縮短。兩者彼此刺激、互相支援,台灣的狀況牽動香港,而香港的狀況也影響台灣。

我試著以「共鳴」的概念,說明這樣的現象。「共鳴」,指的是音叉的兩端彼此發出聲音,反覆共振,最後發出的聲音漸趨一致。而台灣與香港的情況就像這樣。

台灣與香港雖然擁有許多共通點,但在二○一四年以前,卻長期彼此疏離,也很難將兩者相提並論。

一九九七年香港主權移交給中國,台灣因害怕中國的統一攻勢波及自身,故與整體而言歡欣鼓舞迎向回歸的香港漸行漸遠。

二○○○年台灣經歷民主化,完成首度政黨輪替,香港相對來說對中國並未抱持負面情緒,因此對台灣的政治變化持否定看法。

二○一○年前後,香港因中國觀光客蜂擁而至等問題,對中國的警戒感逐漸升高,台灣卻在親中派的馬英九政權下,朝著與中國改善關係邁進。

台灣與香港就像這樣,長久以來圍繞著與中國之間的距離,持續「錯身而過」的關係。

然而自從二○一四年,太陽花學運與雨傘運動同年發生以來,香港的民主勢力與台灣的獨立勢力,對彼此的共鳴與關注急遽升高。這彷彿就像發現中國共產黨這個「共同敵人」,於是產生夥伴意識並分享著受害者意識。

這樣的共鳴,在二○一九年達到高峰。

香港在該年四月公布《逃犯條例》修訂案(送中條例),使得反抗運動一口氣沸騰。幾乎每周都展開百萬人規模的遊行,與企圖鎮壓遊行的中國政府、香港政府兩當局之間的對立逐漸升溫。香港的遊行逐漸在台灣引起共鳴。而「受惠」的,則是民進黨的蔡英文總統。香港的遊行使台灣對中國的警戒感升高,反觀蔡英文總統的支持率急遽上升,一掃原本的低迷。

香港民主派在該年十一月的區議員選舉中大獲全勝,共拿下八成的席次,美國亦通過《香港人權與民主法》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)。蔡英文總統的氣勢更加銳不可當。

台灣的選舉,在過去每八年就會經歷一次政黨輪替。而現任總統即使在爭取連任的選舉中獲勝,支持率通常也會低於政黨輪替後的第一屆。

然而,民進黨的蔡英文總統在二○二○年一月,以史上最高的得票數勝選,同黨也在合併舉行的立法委員選舉中確保過半數的席次。台灣的選舉結果,對於以阻擋連任為目標,持續施加壓力的中國帶來強烈衝擊。

關於勝選的原因,許多媒體都指出香港的遊行起到推波助瀾之力。換句話說,香港的情勢左右了台灣的選舉。台灣與香港的共鳴,在這個時間點可說是達到巔峰。

至於新冠疫情的蔓延,台灣則早世界一步掌握到中國武漢的疫情,透過縮減中國航班等迅速阻斷人員往來。台灣在與中國保持距離下尋求獨立的路線,無意間因新冠疫情而受到肯定,更進一步加速民意的「脫中」。下一次的總統大選預定在二○二四年舉行,就現階段的預測來看,民進黨有可能將繼續維持政權。

另一方面,香港在二○二○年之後所面對的局勢,則與台灣完全相反。該年的六月三十日,國安法在沒有對香港市民進行任何說明或聽取其意見的情況下,就在全國人民代表大會上通過,並且即日實施。持續對中國持批判論調的香港日刊報紙《蘋果日報》,因基於國安法的舉發而被迫停刊,創辦人黎智英被捕入獄。民運人士周庭、黃之鋒因違反國安法或參加違法遊行等嫌疑而接連遭到逮補,選舉制度也遭到修改,將民主派合法排除。

民主派的身影從香港政壇消失,香港的「一國兩制」成為風中殘燭,「高度自治」已經有名無實。

二○二○年以後的這兩年來,中國對香港的干預一下子增強,相反地,台灣的「脫中」趨勢則一口氣加深。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價