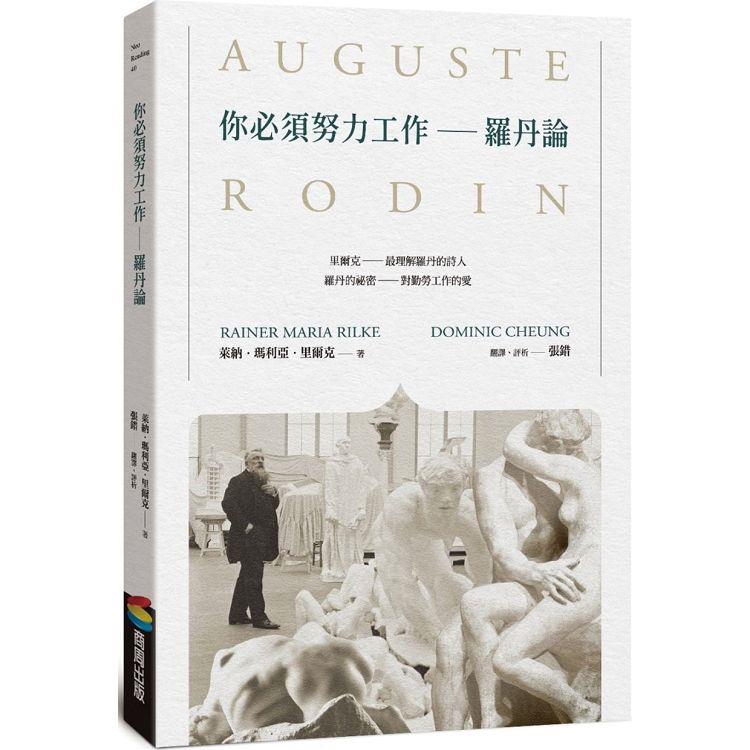

【電子書】你必須努力工作──羅丹論

內容簡介

里爾克──最理解羅丹的詩人

羅丹的祕密──對勤勞工作的愛

這位大師的祕密,便是對勤勞工作的愛,他是一個不可阻擋的「愛者」。他是一個永遠懷抱渴望、永遠充滿熱情的人。

1902年,26歲的里爾克,親赴法國默東,以弟子取經之姿,與時年61歲,享有國際盛名的雕塑大師羅丹近身相處,大師的「必須努力工作」和對「物」的觀念,深深影響詩人以後十年的創作觀。

里爾克以生動之筆呼應了羅丹雕像中的動感,讓羅丹的一座座雕像在他筆下活躍起來:

這個雕像就像一棵樹的側影,在三月的暴風雨中顫抖著。夏天的果實生命充盈,不再留在樹根,而是逐漸向上延伸,面臨大風將會折斷的枝條。--《青銅時代》

波浪湧過倆人身體,抖顫起圈圈漣漪,力的充沛,美的預兆,這就是為何眾人能從他們身體看到吻的銷魂,宛如旭日初升遍照大地。--《吻》

他坐著凝神沉思,用盡全身力氣思考,整個軀體都成了思考的頭腦,他的血液循環便是思緒。他必須把他們融入自己,彷彿象徵著思考的巨大壓力和責任。──《沉思者》

本書如文字展廊般,是羅丹的雕塑傳記,也是一本充滿文字神采的文學之作。

書中談及「物」與「美」的關係,是里爾克從羅丹提煉出的藝術論,他以詩的語言和見解,述說羅丹的藝術深度,為讀者搭建了一座通往羅丹雕塑世界的橋梁。

里爾克對羅丹心靈與雕塑作品的深入解讀,讓本書成為羅丹研究的重要之作。書中更充分展現了詩人對藝術的穎悟與燦然文采。

做為一本「傳記」,里爾克如同羅丹的人物肖像般,貼身敏銳觀察傳主,捕捉住整體生命流動中的神采,並於生活中一次次精確地觀察與描摹,為羅丹進行了文字的肖像雕刻。

閱讀本書,不僅再現了世界雕塑大師羅丹的形象,及對其雕塑作品的再認識,同時包含著對「創作之思」之探掘,找到了它,就能發現創作不竭的動能,以及羅丹具有跨世代、跨文化影響力的原因。

目錄

〔前言〕詩人與大師──里爾克《羅丹論》書寫始末

第一部分(羅丹論)1903

第二部分(里爾克演講稿)1907

附錄

〔評論〕藝術是什麼?我該如何生活

羅丹雕塑選

羅丹作品列表

名詞索引

試閱

姿勢在羅丹作品中的誕生──《遠古人》

《塌鼻人》展示了羅丹如何透過一張臉孔找到自己雕塑的道路,而《遠古人》則證實了他對身體的優越掌控力。「雕塑妙手」(Souverain tailleur d’ymaiges)原本是中世紀的雕刻大師們,以毫無嫉妒的莊重評估給予彼此的美譽。因為羅丹雕塑的特質與優異,他實至名歸地獲得這個稱號。

這是一尊全身充滿活力,表情與真實人體身軀相符的雕像。他的臉頰透露出沉重而清醒的痛苦,同時又期望著一種覺醒的解脫,這種期望輕輕地表現在身體的不顯眼處。從頭到腳,每一個部位都彷彿有一張嘴在說話,即使是最挑剔的評論家也找不到眼睛呆滯或模糊的地方。

這個男子的身體彷彿從地底深處獲得力量,且湧入了血液之中。這個雕像就像一棵樹的側影,在三月的暴風雨中顫抖著。夏天的果實生命充盈,不再留在樹根,而是逐漸向上延伸,面臨大風將會折斷的枝條。

這尊雕像還有其他的特點, 它標誌了「姿勢」(gestures)在羅丹作品中的誕生。這姿勢如此有力而強勁地生長,宛如春天湧現的泉水,在軀體全身盪出輕柔漣漪。這種姿勢在黑暗的遠古時代甦醒,隨著歲月的流逝,在軀體的廣度中成長,從過去的世紀延伸至未來的世紀。

它猶豫著從舉起的雙臂中開始伸展,其中一隻手搭在頭上,這雙臂如此沉重,以至於其中一隻手再度高高地停在頭頂高處,但已不再沉睡,而是被喚醒,渴望著迎接世紀的偉大事業,一項無窮無盡、難以估量的工作。他的右腳已準備踏出第一步。

有人會形容這樣的姿勢就像憩息在一朵未開的蓓蕾,但一旦思潮湧動,花瓣便會綻放,那位《聖約翰施洗者》(Saint John the Baptist)走出來了。他猶如千言萬語般展開雙臂,腳步輕快,似乎感知到另一個人即將跟隨著。施洗者的身體經歷了嚴峻的鍛鍊,他經歷了沙漠的灼熱、飢餓的煎熬、疼痛的折磨,以及乾渴的考驗。

他堅忍不拔,成為一位堅強的人,他枯瘦的苦行身體像開叉樹木,依附在高昂的闊步上。他走著,走著,好像世界的距離都在他的體內,讓他盡情闊步前行……他的雙臂像是對這種人生行走的訴說,他的手指分開,如在空中把一路行走的軌跡劃出來。

這位聖約翰是羅丹作品中的第一位行走者,隨後他創作了許多行走者形象。《加萊義民》(The Burghers of Calais)一一開始邁出他們沉重的步伐了,所有的行走彷彿都在為《巴爾札克》那偉大而具挑戰性的邁步做出準備。

捕捉生命真正內在與獨特的姿態──〈夏娃〉、《冥想》、《心聲》

羅丹的站立雕像姿態進一步發展,就像燃燒紙張所湧起的皺紋,具有更堅強、專注和生動的特點。如那個原本要置放在《地獄門》頂端的〈夏娃〉(Eve),她的頭部深垂下來,雙臂合攏在乳房的陰影下,宛如發抖一般地凍結。她的背部豐滿,頸項近乎扁平,身體前傾,像是在傾聽未來的呼喚,一種陌生的未來已經開始啟動。然而,未來的引力卻將她向下擠壓,使她喪失生命自主權,無法自拔地陷入母性深沉謙卑的奉獻之中。

羅丹在他的雕像中不斷地彎腰向內聆聽,緊密地連接到自我深處。這種姿態可以在令人難忘的雕像《冥想》(Meditation)和《心聲》(The Interior Voice)中見到,特別《心聲》是為了紀念詩人雨果(Victor Hugo)而創作的,它深深地刻在紀念碑上,幾乎被憤怒的聲音所掩蓋。從未有過像這樣的身體能夠如此凝聚內在的自我,被靈魂所壓制,卻依靠血液的力量堅持下去。頸部傾向彎曲,身體向前傾斜,抬起來支撐著,聆聽著遙遠生命的呼喊,引人注目的姿態強烈地傳達出從未見過的事物,一種更深層的意義。

令人驚訝的是,有一座雕像沒有手臂,羅丹一定是認為手臂是過於輕鬆的傳達,因為它會阻礙人捕捉生命的真正內在與獨特。當人們看到這些雕像時,會想起杜絲(Eleonora Duse,1858-1924)(注6)在演出鄧南遮(Gabriele d’Annunzio,1863-1938)戲劇時,那伸出無助手臂,傳達被拋棄的痛苦樣貌。在這一幕,她用一種超越可見的肢體印象來傳達深刻情感,這是表演中最難忘的一刻。

在戲劇中,手臂根本是多餘的概念,一種誇張、奢侈,可以隨時將它捨棄以表達真實情感之物。杜絲在那一刻表示她已經放棄了多餘的東西,寧願放下杯子去喝溪水。這種全然的表達也出現在羅丹所有的無臂雕像中,站在它們面前就像從始至終觀看完整無缺的身體,它不容許多餘的補充,卻未喪失任何重要的東西。

所謂的缺失並不僅僅指事物本身,而是源於狹隘、迂腐的學究假設,去強調身體不能缺少手臂,或沒有手臂的身體就不可能完美。不久前,人們無法接受印象派畫家刷去畫作邊緣的樹木,但很快地,人們就習慣了這種印象主義的處理方式。對於畫家來說,他們理解並相信,藝術整體上並不一定需要與常規的事物完全相符,因為新的價值觀、對稱與均衡便來自於作品本身。雕塑藝術也是如此,藝術家可以從眾物中創造一個完整的作品,即使是最微小的細節,也包含了整個宇宙的力量。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價