活動訊息

內容簡介

金石堂強力推薦書 !

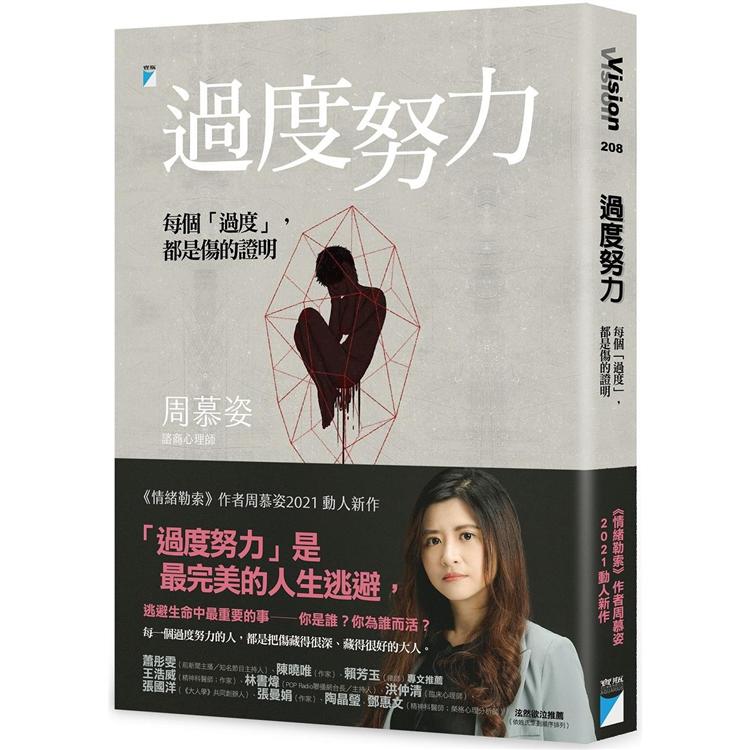

《情緒勒索》作者周慕姿2021動人新作。

過度努力是一種自我耗損與傷害。因為過度努力的人,追逐的是他人或社會眼光中的自己,而非真實的自己。而當你相信自己夠好,你就不用總是必須向這個世界證明什麼。

《情緒勒索》作者周慕姿2021動人新作。

每一個過度努力的人,都是把傷藏得很深、藏得很好的大人。

「過度努力」是最完美的人生逃避,

逃避生命中最重要的事──你是誰?你為誰而活?

你總是不停歇地往前衝刺嗎?

因為你恐懼一停下來,你就不夠有用、不夠好、不夠優秀……

8個令人泫然欲泣的真實生命故事,

溫柔提醒我們,在華人推崇努力的文化裡,

「過度努力」是多麼容易被忽視,它甚至被完美掩蓋在高收入與不凡成就裡。

但,每個過度努力的人,都是靈魂受創、傷痕累累的大人啊。

過度努力是一種自我耗損與傷害。

因為過度努力的人,追逐的是他人或社會眼光中的自己,而非真實的自己。

而當你相信自己夠好,你就不用總是必須向這個世界證明什麼。

◆「心理師,你難道不能直接告訴我如何解決我的恐慌嗎?你們沒有SOP嗎?」

◆「我為了父母,已經整形到連我自己都不認得了,但為什麼他們還是不要(愛)我?!」

◆「我已經好努力了,為什麼還是不夠?可是我已經累到要崩潰了……」

無愛碎裂暴虐的童年處境或家族不能言說的禁忌,

以無聲的方式,凌遲他們一生。

他們甩掉弱小無助的童年自己,

以不停歇、不喘息的或戰鬥或逃離的方式,面對生命。

成就與薪水、他人的讚賞與喝采是他們肩上的勳章,

但他們卻覺得生命蒼白又貧瘠,

也總在深夜裡,自我不斷被囓咬與啃噬,

甚至罹患各種上癮、恐慌、暴食、憂鬱……

為什麼他們已經如此努力,拚命讓自己有用、夠好,卻仍無法擺脫空洞人生?

慕姿心理師認為,心理師這份工作猶如擺渡人,對於書上8個彷若站在懸崖邊的個案來說,無論是在工作上只能贏的跨國公司高階主管、婚姻即將垮掉的工程師或在醫院崩潰的住院醫師……慕姿心理師試著接住、陪伴著持續向下墜落的他們。陪著他們,從漠視無感、抗拒防衛、輕蔑自嘲開始,努力地耐心等待、溫柔同理,以及細膩的諮商專業,妥貼地、柔軟地、呵護地回到過往可能遍體鱗傷的生命經歷,而那不過就是一個個睜大雙眼,驚恐又哭泣不停的稚嫩孩子。

★本書特色:

◎蕭彤雯(前新聞主播/知名節目主持人)、賴芳玉(律師)、陳曉唯(作家)專文推薦。

◎王浩威(精神科醫師;作家)、林書煒(POP Radio聯播網台長/主持人)、洪仲清(臨床心理師)、張國洋(《大人學》共同創辦人)、張曼娟(作家)、陶晶瑩、鄧惠文(精神科醫師;榮格心理分析師)泫然欲泣推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎當我闔上這本書,除了第N度落下眼眶無法盛載的淚水,也感謝慕姿老師藉由邀請我寫推薦序的這個過程,提前渡了我。

如果,你也常說「沒關係,我自己來就好。」

如果,也常有人對你說「你應該對自己好一點。」

如果,你也害怕「不夠好,是不是就代表自己沒用?」

如果,你也跟我一樣總想著:「我表現得好不好?」而不是:「我好不好?」

我想現在,該換你上這艘船了。──蕭彤雯(前新聞主播/知名節目主持人)

◎「不夠好」,這句話很傷人,也很毒,可惜的是我們很少有防疫措施。

「不夠好」是自我要求完美的焦慮,還是外在造成的壓力?很難說清楚,畢竟整個追求成功的文化裡,哪個不是從小就被父母、師長們以各種形式來告訴你「不夠好」,我們更常被這三個字體罰、辱罵、嘲諷或貶抑。長大後,被職場主管、老闆、客戶,甚至情人或伴侶嫌棄不夠好。男人被唾棄錢賺得不夠多、成就太低,女人被嘲諷不夠溫柔體貼、賢妻良母。好吧,這個社會沒放過任何人,就是指著你的鼻子直言:「你不夠好」。

整個社會,不是虎爸或虎媽當道而已,而是已經建構出隱形的「虎社會」。所以當你有童年逆境,就如雪上加霜,所有的逆境都指向一個原因:「因為我不夠好,所以父母才不愛我」。當這個觀點內化成自我價值時,再優秀的菁英都還是與自卑情結相伴,形塑出各式各樣的創傷因應措施,就像這本書提到的購物欲、冷漠疏離、自戀、暴食症及恐慌症等。──賴芳玉(律師)

◎我們的一生總在歉疚。對不完美的自己歉疚,為了逃避歉疚,我們不斷努力,卻換來更大的歉疚,只因感覺不夠,無論做得再多,仍然不夠。我們始終認為可以更好一些,為了更好的自己,數度耗盡了自己。

歉疚是一個祕密的洞,我們都曾長久生活在罪疚的深淵裡。

感到歉疚,是否是因為沒人告訴我們,日常的柔軟亦可以承接我們,我們不必挖掘祕密的洞,讓自己墜落下去?沒人告訴我們,傷痕、痛苦、失敗、挫折並非人生的汙點,而是使我們獨特於他者的可能?更或許是沒人告訴我們,生命所遭遇的苦痛艱難,其所留下的傷痕是辨認自己的方式,而非反覆鞭笞自我的刑具?若能沿著這些痕跡,撫摸其紋理,理解並寬容自己,最後即能從傷痕裡映照出自己真實的模樣。──陳曉唯(作家)

◎我們每個人,內心都有一些傷口。這些傷口,會帶來一些難耐的情緒,這些情緒可能會大而猛烈,讓人無法承受;當我們不知道怎麼處理,我們會隔絕它,用一些方法掩蓋、合理化或淡化它,讓自己能不去面對它,以便讓我們能繼續在生活中撐下去。

而諮商心理師,有些時候,就是從你的願意分享中,感受那些你不敢碰觸的情緒,然後,再將它消化成你可以接受、吸收的方式,慢慢地回饋給你。

而我們,就在這樣的回饋當中,慢慢地理解自己、慢慢地從這些情緒與理解中獲得滋養;我們有機會從這些滋養中慢慢長大,而終於有能力回過頭來,跟那個無法承受如此多創傷與情緒的、內心的小孩說:

「嘿,沒有關係的,要面對、承受這些真的很不容易。你一個人撐著、還陪伴著我,真的是辛苦了。

但現在,你不用害怕了,我會陪著你。」

於是,我們終於有機會,可以給自己一點溫柔,可以愛著這樣的自己。

希望這本書,能夠帶給你一點溫柔與陪伴。──摘自本書前言

◎本書療心話語:

‧每一個過度努力的人,心裡都是受了傷的;之後,以為「努力」可以讓自己不再受傷。就停不下來了。

‧在日常生活中,我們把自己一點、一點地交了出去,用來交換愛、交換不被責罵及鄙視,希望被接納,或是希望能在這個世界上獲得一點位置,能夠生存、能有一點喘息的空間。就在這樣的生活中,我們勉強自己,也丟失了自己。而自己,原本又該是什麼樣子?我們還記得嗎?

‧即使你不是父母最愛的孩子,但你仍然是被深愛、被重視的。

‧孩子,面對自己不能理解的可怕情況,會用各種方式逼自己適應,只為了能生存下去。

‧為了生存,孩子只好內化父母的標準,變成孩子生活、生命的一部分,甚至變成孩子的個性之一。

‧「即使你身上有和你父母類似的特質;你個人的意志、你的選擇,都會讓你跟他們不一樣,過著不一樣的生活。你不會複製,也不需要複製誰。你,就是你自己。

‧「你像爸爸,也像媽媽,你也是你自己,有他們兩個都沒有的部分。然後,你終於可以不再當爸爸的替身,不再成為媽媽的未來,不用再努力讓誰滿意;可以好好的,讓你自己滿意。

‧這麼努力的你,怎麼可能不好?迷失在別人目光與評價中時,記得回到自己身上,以自己的感受為主;我們就有力量,可以抵擋外在世界的不友善。

目錄

【推薦序】你以為你心疼書裡的主角,但你的淚水是為自己而流/蕭彤雯(前新聞主播/知名節目主持人) 009

【推薦序】過度努力的鏡面,照出不放過自己的你/賴芳玉(律師) 013

【推薦序】後來的藍天/陳曉唯(作家) 017

前言 021

第一步 探索

‧失去靈魂的購物公主:沒有感覺,就不會被傷害 034

‧「一定要贏」先生:追求贏,是人生最重要的事情 041

‧不犯錯小姐:我只是,不想麻煩別人 046

‧自戀的鋼鐵先生:只要我不在意任何人,我就不會被傷害 052

‧我永遠都不夠好:把自己打趴的自責小姐 057

‧戴著面具的小木偶:但是,我早就忘記自己原本的樣子 066

‧完美媽媽:我要先滿足所有人的要求,才能有機會做自己 072

‧不「有用」就沒有用:必須「最好」的有用醫生 079

第二步 抗拒

不能說的祕密 088

‧我們不想面對的,可能是真正重要的事物 088

‧我希望,你覺得我很好 094

不願碰觸的禁忌 102

‧逃不開的過往 102

‧是不是因為我不夠好,所以你不要我? 111

不能消化的痛楚 120

‧所以,我被放棄了嗎? 120

‧「沒怎樣」就是「有怎樣」 132

不想承認的傷痛 143

‧莫忘世上蠢人多 143

‧你根本就不要我 158

第三步 覺察

你的人生,要讓誰滿意? 166

‧「不夠努力」的危險 166

‧你願意只為自己努力嗎? 179

我只是,怕輸 186

‧代代相傳的家族祕密 186

‧不想承認的渴求 196

為了你,我變成你要的樣子 215

‧難以碰觸的傷口 215

‧承認傷口,才有機會長大 229

承認脆弱 242

‧我能讓你看到「不夠好」的自己嗎? 242

‧難以消化的自責與罪惡感 250

第四步 行動

看見傷:給過度努力的自己一個擁抱 270

‧停止批評自己,理解自己的選擇 270

‧我已經夠好了:給自己一點溫柔 278

接納自己真正的模樣,不論是感受或需求 285

‧接納情緒,練習表達 285

‧我這樣,也很好 296

承認「我需要你」 301

‧原來,我愛你 301

‧練習伸出手 310

不論過去如何,現在的我,永遠可以選擇 316

‧我願意給自己不同的選擇,負起人生的責任 316

‧不論你們是否愛我,我都想好好愛著自己 324

你的存在,就是無可替代的價值 329

序/導讀

【推薦序二】過度努力的鏡面,照出不放過自己的你

賴芳玉(律師)

努力,還要再努力,是為了自我挑戰,超越別人,也是自我期許;完成夢想,達到人生成功的巔峰,這已是許多勝利組的菁英案桌上的座右銘,也是我們追求的模範。

但這本書竟是探討「過度努力」是為了逃避生命中最重要的事。幾乎翻轉努力的定義,前者是堅毅,後者則是脆弱的語意表達。

這就是心理師觀察到人性最幽微的地方。慕姿既溫柔又直接地點出堅毅背後的脆弱。

「不夠好」,這句話很傷人,也很毒,可惜的是我們很少有防疫措施。

「不夠好」是自我要求完美的焦慮,還是外在造成的壓力?很難說清楚,畢竟整個追求成功的文化裡,哪個不是從小就被父母、師長們以各種形式來告訴你「不夠好」,我們更常被這三個字體罰、辱罵、嘲諷或貶抑。長大後,被職場主管、老闆、客戶,甚至情人或伴侶嫌棄不夠好。男人被唾棄錢賺得不夠多、成就太低,女人被嘲諷不夠溫柔體貼、賢妻良母。好吧,這個社會沒放過任何人,就是指著你的鼻子直言:「你不夠好」。

整個社會,不是虎爸或虎媽當道而已,而是已經建構出隱形的「虎社會」。所以當你有童年逆境,就如雪上加霜,所有的逆境都指向一個原因:「因為我不夠好,所以父母才不愛我」。當這個觀點內化成自我價值時,再優秀的菁英都還是與自卑情結相伴,形塑出各式各樣的創傷因應措施,就像這本書提到的購物欲、冷漠疏離、自戀、暴食症及恐慌症等。

記得,某次在律師訓練所講授家事課程時,我提到許多菁英都帶著童年逆境的創傷,不斷追求學業成就,只為了證明自己是值得珍愛的人。這段話,讓台下不少年輕律師都紅了眼眶。

童年逆境創傷經驗是多樣性的,例如面對高衝突或離異的父母,孩子總是覺得自己不夠好,才會讓父母不幸福,或覺得再努力一點,父母就會變好了;又如假性孤兒的家庭,明明父母都說愛你,但你就是感受不到,父母明明都在,卻無法和父母的愛發生連結,感到難以言喻的孤寂和自卑,只有不斷努力尋求肯定和愛。

我周遭很多優秀的年輕朋友都有過度努力的情形,我總是感到不捨,雖常常告訴他們:「你已經夠好了,可以了。」但這句話的撫慰,往往只能讓他們停留在:「謝謝你看到我的努力」,卻還不到:「是的,我已經夠好了」的感受。

所以,真的很感謝慕姿再度為這群「過度努力」而受累的朋友寫下這本書,提供「不夠好」的治療與防疫方法。她不同以往的書寫,改編真實案例,呈現諮商室的對話,透過個案描述過度努力的情境,讓讀者更貼近自己的經驗,進入自我探索的可能。

大家或許不太明白這本書的切入觀點和書寫方式有多重要,但對於我這個長期從事性別、兒少及家事工作的律師及社會工作者而言,真心感謝她以這方式幫助更多的社會大眾。因為創傷的第一步,就是要覺察它的存在,但我們往往在過度強調「要怎麼收穫,先那麼栽」,或其他許多成功勵志語言中,忽略過度努力背後的創傷;也因成長中許多「不夠好」的印記深深烙在骨血中,而難以分辨創傷的存在和影響,以致必須反覆嚴厲鞭策自己努力的因應模式,才認為自己值得被珍惜、被愛,直到疲憊不堪,也很難找到生命的出口。這本書透過個案與諮商師深入淺出的對話,幾乎提供完整的創傷復原地圖,從探索、抗拒、覺察到行動,讓每位讀者透過故事中個案的諮商經歷,找到自己復原力的可能。

這本書還有個很特別的書寫,就是諮商師和當事人的關係,「她希望,我假裝不知道;而我,沒有戳破。只是和她一起,浸在屬於她的悲傷裡。」「雅文哭得唏哩嘩啦,幾乎岔氣。在旁邊的我,跟著不停掉淚。」「美惠笑了,但是淚如雨下。」「『所以,我本來就是她不要的孩子』……這個痛被挖開了。我們一起待在這個痛楚的洞裡,很深,很深。」

我很喜歡這些描述裡的「一起」。

總有個說法,為避免替代性創傷,或專業者形象,專業助人者要把自己的情緒離個案很遠。但有次半年內發現罹有兩種癌症的平路老師在一場醫療座談會,分享醫病關係時,她說即便只有三分鐘的就診期間,也希望醫生的眼神能望著病人,讓病人感受到醫生的溫暖。有次某醫生看著檢驗報告說:「這樣我就放心了。」她對醫生那句喃喃印象深刻,那意味著醫生和病人是「一起」。她認為如果能夠「一起」,就連疾病都不可怕了。所以我猜想諮商心理師能和個案「一起」,個案應該也會很安心,算是專業者願意付出工作以外的溫柔。

人生總有很多的困境和挑戰,沒人可以無傷無痕地全身而退,俗稱「人在江湖走,哪個不挨刀」,正是這個道理吧。只是,我們如何和自己的創傷安然相處,帶著自己獨特的復原力活著過每一天。不必是成功,只是簡單也活著而已。

【推薦序三】後來的藍天

陳曉唯(作家)

給慕姿:

讀完書稿後,想起認識的一位女性前輩。

她樣貌出色,學歷傑出,性格謙卑,待人和善,工作能力極佳,備受上司的喜愛與後輩的尊重,每當有人提及她的名字,聞者皆會露出讚賞與欽佩的態度。

某次,我因為工作表現不佳,受到一位長輩的嚴厲批判而難過落淚,她卻拍拍我的肩膀,用兩根手指拉下自己的眼尾做出鬼臉,美麗的圓眼變得細長。這個突兀的情境使我笑了出來,而她也笑著說:「想哭時,記得拉一拉眼睛,眼淚就不會掉下來。」

多年後,她於家中割腕自殺被送醫救治時,眾人才知道,於別人眼中擁有幸福生活的她,中學時受到繼父的性侵,長年生活在繼父的暴力虐待裡。為了逃離繼父,她選擇早婚,婚後卻受困於不孕的憂鬱裡,遭到婆婆常年的言語虐待,與丈夫的關係日漸不合。某次口角爭執後,丈夫動手打了她,家暴成了她的日常,丈夫成了另一個繼父,經常虐打並強暴她,而這些祕密都被她藏在深深的「洞」裡。

在醫院陪伴她時,她說起年幼時的故事:「爸媽在我六歲那年離婚,哥哥跟了爸爸,我則跟了媽媽。離婚後不久,媽媽就改嫁了,她夢想能開始幸福的生活,卻不幸罹患乳癌。每次去醫院看她,離開病房前,她總對我說:『你要乖、要聽話、要努力,如果你不夠好,要是媽媽走了,不但爸爸不要你,連叔叔也會不要你。』那時,我總是做惡夢,夢到媽媽過世了,爸爸不要我,叔叔也不要我。我孤零零地徘徊在醫院的走廊,找不到出口。

「母親過世後,唯一能讓我感到快樂的是到外婆家。繼父常因公出差,我便能到外婆家暫住。當時,半夜惡夢醒來痛哭失聲時,外婆會拉一拉自己的眼尾,對我說:『我的乖女孩,拉一拉眼尾,不讓眼淚掉下來。』說完後,外婆會拉一拉我的眼尾逗我笑,再抱抱我。

「讀中學時,有次在外婆家睡覺做惡夢醒來,外婆一樣拉一拉眼尾,逗我笑,可我卻無法再忍住眼淚。我不敢告訴外婆,在初經過後不久,繼父撫摸我,進到我的身體裡,我感覺身體破了,生出一個藏著祕密的洞。

「後來外婆也離開我了,我更加倚賴洞活著。當繼父再次進入我的身體時,我總哭著說:『對不起、對不起。』將自己埋到洞裡,拉拉眼尾,對自己說:『我是乖女孩,不可以讓眼淚掉下來。』丈夫打我、強暴我的時候,我也是這麼做。

「幾十年來,我都活在藏祕密的洞裡,不敢走出洞外。」

過後幾日,某個冷冽的早晨,收到她傳來的簡訊:「對不起,我想去說故事給外婆聽了。」

她離開後,我逐漸意識到生活周遭存在許多與她類似的「洞」:成績優秀的男性友人因為無法寫出理想的論文而休學,又因無法適應職場,最終成了繭居族;為了維持完美身形的模特兒友人,反覆暴食催吐,最後食道嚴重灼傷;在社群上展示完美家庭形象的長輩,因顱內出血入院,眾人才知她為了美好婚姻的模樣,忍受丈夫的虐待近二十年……諸如此類。然而,當有人問起他們這些困境時,他們如同前輩最後傳來的那封簡訊一般,總是先說:「對不起。」

但他們到底對不起什麼呢?又為了什麼必須感到抱歉?

我們的一生總在歉疚。對不完美的自己歉疚,為了逃避歉疚,我們不斷努力,卻換來更大的歉疚,只因感覺不夠,無論做得再多,仍然不夠。我們始終認為可以更好一些,為了更好的自己,數度耗盡了自己。

歉疚是一個祕密的洞,我們都曾長久生活在罪疚的深淵裡。

感到歉疚,是否是因為沒人告訴我們,日常的柔軟亦可以承接我們,我們不必挖掘祕密的洞,讓自己墜落下去?沒人告訴我們,傷痕、痛苦、失敗、挫折並非人生的汙點,而是使我們獨特於他者的可能?更或許是沒人告訴我們,生命所遭遇的苦痛艱難,其所留下的傷痕是辨認自己的方式,而非反覆鞭笞自我的刑具?若能沿著這些痕跡,撫摸其紋理,理解並寬容自己,最後即能從傷痕裡映照出自己真實的模樣。

於身體裡藏著無數痛苦祕密的洞,我們最終不必以墜落的姿態,跌進深淵裡。盛載痛苦祕密的洞,也能是條路徑,當我們變得柔軟而微小,真正踏進洞裡,沿著藏在洞裡的傷痕記號,緩緩前行,終能逐步走出傷痛。

閱讀這本作品時,讀見你寫下與我們生命相似的他者,寫下我們對不完美與瑕疵的自我感到歉疚的時刻,寫下讓我們感到罪疚與苦痛的人事物,同時述說著,我們不必選擇反覆刨掘內在傷口來拯救自己。我們可

【自序】

前言

隔了一陣子沒有寫作,這次寫的主題,是「過度努力」。

怎麼會想寫這個主題呢?

或許,因為我自己的身邊,以及在實務工作中,我遇到很多「過度努力」的人,這些人對「努力」的堅持、對生命與生存的恐懼,常常觸動我心中最深處的一些什麼。

會被觸動,也或許是因為,在某些人的眼中,我也算是有點「過度努力」的人。

雖然我自己都覺得還好。

(「過度努力」的徵兆之一:別人都說你太努力,但你都覺得,還好。)

從小學開始,雖有機會參加一些比賽得獎,成績也不錯,但對那些獎項與成績表現,我有時沒有太大的感覺或欣喜。就如同當時因為出了《他們都說妳「應該」》這本書,我受邀上廣播時,分享了一個例子:

「最重要的,不是拿到獎項、或是成績名列前茅的那一刻;而是,當拿到這個獎項、名次之後,把它帶回家,然後父母給你一個欣慰滿意的笑容……『我做得夠好』這件事,才算完美地達成。」

我說的這個例子,可能許多人心有戚戚焉,而這的確是我個人的經歷。

從我有印象以來,我和媽媽相依為命,父親時常不在身邊,有時甚至會消失,在親戚間的風評也不是太好。當時,對於有些人來說,父親之於我,就是我人生的那個「but」:

「對啦,她是很優秀,但是她爸爸……」

曾經有很長的一段時間,我沒有辦法消化這個「but」。我就像一直背負著原罪十字架的人,不管多麼辛苦、爬到多麼巔峰的地方,那個身上的印記,永遠跟著我、永遠無法去除。

為了消除這個「but」、為了保護媽媽、「讓我們能夠不被別人看不起」,因為我喜歡念書、有一些演講與寫作的能力,於是,我做著會被大家誇耀的事情,維持在大家會覺得「她這樣很優秀」的位置。

只是,從我小學二年級,第一次得到某個比賽第一名時,我就知道,我好像不太會為了這些比賽、成績名次而極為欣喜;我的快樂,都是把名次、成績拿回家之後,看到媽媽滿意的笑容,我才鬆了口氣。

那代表著,就算爸爸讓別人失望、讓媽媽失望,那至少,我可以不讓他們失望,對吧?

我可以和我爸爸不一樣,對吧?

在我決定就讀諮商的那一年,家裡的經濟突逢巨變,我的生活也有了一百八十度的大翻轉。

從小,雖然媽媽獨力扶養我,生活不算寬裕,但也還過得去;已經開始工作的我,只需照顧好自己,並不需特別擔心家裡的狀況,或是拿錢回家。

沒想到,就在那個時候,我突然需獨力扛下家中的經濟重擔、負債,以及,面對許多親戚的人情冷暖。

這些,雖然從小沒有看得少,但是,當時媽媽已經沒有辦法跟以前一樣,在我前面保護我、照顧我,我必須直接面對這些。

那時,我才深深地感受到,我得努力才行,我只能努力。

從進心理諮商研究所開始,我一改以前念書吊兒啷噹的性格,因為我沒有任何基礎,所以我逼自己得拚命讀書,要趕上身邊同學們的程度。當時半工半讀的我,碩一那一年,不是在工作,就是在圖書館讀書。

那時候,我覺得念書很快樂,但也很害怕;很擔心自己因為不夠努力,就被什麼恐怖的東西追上,會再度陷入無能為力、覺得自己很糟糕的境地。

每個目標達到時,對我而言,都只能獲得暫時的「鬆一口氣」:既擔心自己做不到,做到了,也無法享受成功,反而會更擔心別人會不會對我過度期待。於是,我沒有真的開心、真的放心的一刻,只能不停不停地向前衝。

於是我才發現,原來我是「冒牌者現象」的典型;而後我的碩士論文,才會寫「冒牌者現象」主題的論文。

這樣的習慣,一直帶著。開始成為心理師、進入職場之後,自然讓我的工作發展有一定的表現:在很短的時間,我要求自己必須要接大量的個案,並且持續被督導,希望自己能夠在專業上站穩腳跟。

但在二○一七年,因為第一本書備受矚目,大量的邀約湧來,習慣滿足別人期待與需求的我,心一橫,大部分都吃了下來。過量的工作,以及仍期待自己必須在專業上有所精進的要求,讓我的身體漸漸吃不消;而二○一八至二○一九年,又面臨了一些考驗。於是,讓我決定停下腳步,重新思考:「我是不是花太多時間,在他人的期待身上?」

當時,有一位對我很重要的前輩,對我說的一段話,讓我印象很深刻:

「你對於自己做錯什麼,或是沒做到什麼,是非常嚴厲的。你有沒有想過:如果把你當成就像是剛學會走路,搖搖擺擺的鴨子,當牠走不好時,你能稍微溫柔地托牠一下,告訴牠『你可以試試看這麼走』?」

前輩的這段話,讓我回去想了很久,內心有什麼深深地被觸動。

原來,我只有一直往前努力達到目標的經驗;我從來不知道,我能被溫柔對待,也不知道,我需要被溫柔對待。

這幾年的危機處理,讓我習慣遇到困難時,第一個反應是「如何解決問題」,卻從來沒有機會,也沒有想過,我需要照顧一下我的內心,那個可能驚慌失措、或是憤怒傷心,甚至失望的自己。

寫到這裡,或許有些讀者會想著:「哎呀,原來心理師也這麼不會照顧自己的情緒。」

這倒是真的。我的一個心理師好友曾經開玩笑說過:「面對別人的人生,比面對自己的人生要來得容易多了。」

要面對自己內心真正的脆弱與恐懼、改變自己的慣性,是一件非常不容易的事。

當我們沒辦法與自己的內心接觸,就沒辦法正視自己的恐懼,「過度努力」,只是面對恐懼時的一個習慣,一個想得到安全感的防衛機轉與生存策略而已。

當我們沒有好好地感受與思考,這個「生存策略」,就會非常自動化,讓我們感覺到:「我沒有選擇,只得這麼做;只有這麼做,才能讓我擺脫現在的困境。」

二○二○年,對許多人而言,都是非常不容易的一年。我的身邊,有許多非常努力而不敢停下來的人,甚至會迷失在那些努力當中;或者期盼著他人的照顧,或者失望著別人的不包容與不理解,然後在這其中,感受到自己的孤獨與空虛。

所以,我想寫下這本書。

這本書裡的案例,集合了我很多的工作觀察與身邊的經驗,或許你讀這本書時,會覺得每個案例的一部分,都會讓你想到自己,或是身邊的某個人。不過,這本書並不是一本很快地告訴你「你該怎麼辦」的一本書。因為,在我面對「過度努力」的人們,包含我自己時,最困難的,或許不是「我該怎麼做」的方法,而是──

「我腦袋都知道,但心裡做不到。」

瞭解與安撫自己的內心,讓自己有勇氣做出不同的選擇,這,才是最難的。

若在讀這本書時,你有機會靜下心來,能與這些案例的主人翁,一起慢慢地接觸自己的內心深處,瞭解自己內心最柔軟的那一塊:那些情緒、感受;而後,願意給自己一點理解與接納、溫柔與問候,那就是我最想要分享的部分。

這本書,也呈現了心理諮商的部分過程。

關於心理諮商,我的想法是這樣:

我們每個人,內心都有一些傷口。這些傷口,會帶來一些難耐的情緒,這些情緒可能會大而猛烈,讓人無法承受;當我們不知道怎麼處理,我們會隔絕它,用一些方法掩蓋、合理化或淡化它,讓自己能不去面對它,以便讓我們能繼續在生活中撐下去。

而諮商心理師,有些時候,就是從你的願意分享中,感受那些你不敢碰觸的情緒,然後,再將它消化成你可以接受、吸收的方式,慢慢地回饋給你。

而我們,就在這樣的回饋當中,慢慢地理解自己、慢慢地從這些情緒與理解中獲得滋養;我們有機會從這些滋養中慢慢長大,而終於有能力回過頭來,跟那個無法承受如此多創傷與情緒的、內心的小孩說:

「嘿,沒有關係的,

要面對、承受這些真的很不容易。

你一個人撐著、還陪伴著我,真的是辛苦了。

但現在,你不用害怕了,

我會陪著你。」

於是,我們終於有機會,可以給自己一點溫柔,可以愛著這樣的自己。

希望這本書,能夠帶給你一點溫柔與陪伴。

註:本書所提之案例,均經本人同意且大幅改寫,如有雷同,純屬巧合。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價