活動訊息

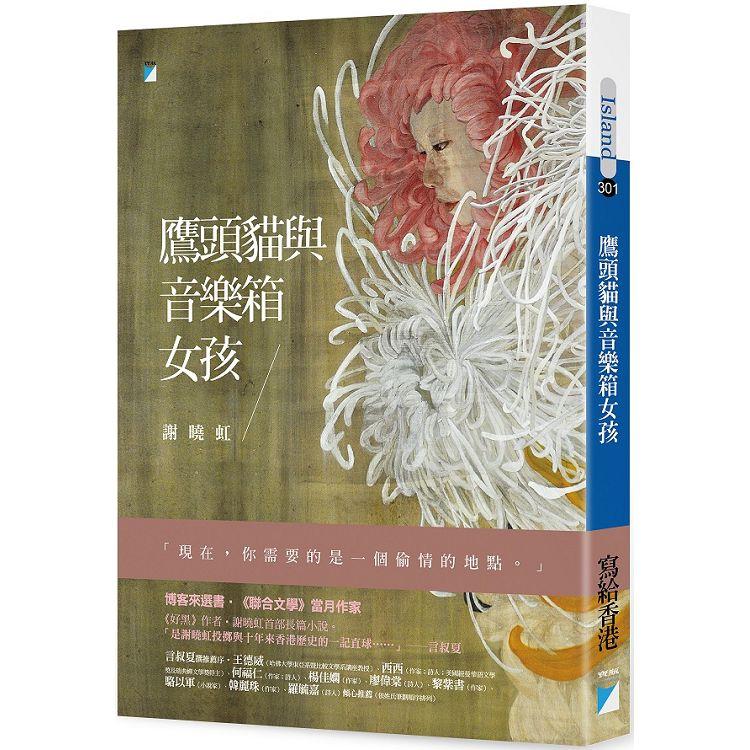

內容簡介

.美國國家書評人協會(NBCC)格雷格.巴里奧斯翻譯圖書獎決賽入圍(National Book Critics Circle(NBCC)Gregg Barrios Book in Translation Prize Finalist)

.美國《語言無界》2023年最佳圖書(Words Without Borders Best Book of 2023)

.英國《泰晤士報文學增刊》2023年年度圖書(Times Literary Supplement Books of the Year 2023)

.英國《大誌》2023年年度圖書(Big Issue Books of the Year 2023)

.英國沃里克女性翻譯獎長名單(Long listed for the Warwick Prize for Women in Translation)

序/導讀

推薦序

今天什麼都沒有發生──讀《鷹頭貓與音樂箱女孩》

◎言叔夏

至今我仍常翻動書櫃深處、沾滿舊灰書斑的《好黑》。那是許多年前,從舊書屋裡拾獲的香港青文書店的版本。多年以來,書頁裡夾雜的全黑書頁,隨著時間河流的澱積,變得更深更黑了。有時那些濃重的黑色裡,會方舟一樣地浮出一行未見過的字跡。字上幾個小人,在黑色的河裡跟我招手。他們要將船駛向哪裡?意義划過河面,流星一樣地消逝在遠處的光亮裡;而有時那些字,會隨著屋裡光影的變化,被漸漸沉沒入河底。好黑。邊揉著眼睛、邊下意識地發出這個單詞時,遂忍不住發笑了。像終於覺察作者隱埋在小說裡的一個輕快的詭計──這可愛的詭計無非透過文本外部物理性的各種介質,讓人抵達一個書名。我一直喜歡這個版本,勝過於它後來漂洋來台的寶瓶版本許多許多。也許是因為那些穿插錯落在小說正文旁側的另一個故事,岩洞一樣地洞開了小說的甬道;那些黑幕般忽然垂降在小說文本與文本之間的扉頁,故事裡的時間被遮蔭了;還有那些看似與正文無關、滑移開來的詩句:比如「他們最討厭我/常帶一瓶一九八二年/下午燒的開水」;比如「那一年有一扇窗在旁邊/窗裡的孩子/在深谷處玩一種遊戲/聽說最終一個/也不可能起飛」;

它們是如此地讓我迷惑,同時又具有一種關於迷失的誘惑,令人想及了九十年代末用美工刀小心割過的夏宇,一種鑽木取火式的手感。九十年代的時候,字是被一根木頭摩擦以後竄生的火光,倒映在牆上。其實我第一次讀到謝曉虹,遠在《好黑》這本書以前。是零一年的聯合文學小說新人獎(那時《聯合文學》雜誌還是大開本的橫式編排),關於一個家庭,在旅行之中紛紛脫隊離開的故事:變成蝴蝶的姊姊、遇劫而加入皮皮黨的父親、跟著流淚表演團離去的母親……還有那最終化作塵埃、被吹進風裡而再也沒有回來的祖母……故事裡的香港叫做巴巴齊。人們也搭巴車。也住大廈。小說名之為「旅行」,但隱約感覺那是一趟city tour(也許是因坐著的是雙層巴車);在小小的城裡幾條街上晃來晃去,遂把家給晃散了。

奇怪的是,那似乎也是我有記憶以來,憑藉電影與粵語歌曲裡印象中的香港,即使它選用了一個幾近中南美洲魔幻寫實的聲腔,仍不妨礙被辨識出那是九十年代乳與蜜的流淌之地,蜂巢裡熠熠發光的金黃。那種獨屬於香港的金黃裡有一本事:彷彿再悲傷的事,都自有它孑然的輝煌;小說的最末,所有人都消失了,只剩下夢中的「我」獨自騎著單車,拐繞在巴巴齊曲折的街道上。路面反射著陽光。遠處也許還流盪著維多利亞港。旅行下去吧。繼續旅行。再找到另一些家人。「旅行」裡無論拖帶或散佚的,都是「家」的形貌。它如同流水,四方散去,八面聚攏。Be Water。

一六年的時候我才第一次去到香港。九七已遠,傘後不久。許多人驚訝於我竟沒到過「從前的香港」,沒見過香港最好的時代。香港友人告訴我:這座城的陳皮已斑駁脫落了。作為發語詞:「從前不是這樣的……」;那麼,「從前」又是怎麼樣的呢?我脫走自一個會議,獨自去到上環與中環一帶,看滿街的叮叮車纜線從空中翻出,路面軌道一直一直延伸到一條街的盡頭,無論什麼時間都雜沓來去的人潮,東方臉孔,西方臉孔……遂油生一種奇異的陌生化之感:像忽忽從中文的語法邏輯裡掉落出去,掉進了那漢字、粵語與英文音節之間的裂隙。一九年去到香港,在高樓之上,滿街的黑衣之間,看得見與看不見的訊息(多是廣東話的書面語),在空中虛線般地散射、連結(那是另一種形式的纜線):數十萬人、一百萬人……有那樣一個瞬間,我忽然想起了《好黑》,想起那好黑的岩洞裡,陌異的語感攀爬成櫛比鱗次的岩壁;那因歷史的侵蝕而形成的語言的壺穴裡,某些時刻,或許也正棲居著避險的魚群。

寫於傘後與反送中期間的《鷹頭貓與音樂箱女孩》,像是孵胎自那好黑的岩洞。但已離那最初的、彷彿芭蕾舞者般輕盈的手工藝感極遠了。也許走得太遠的不是作者,而是時代自己。謝曉虹說,這本書是寫給這十年以來的香港的。小說的語言仍保留了《好黑》時期極強的虛構性,內裡卻充填著幾近要撐破符號的膨大現實──不同於前一個十年的《好黑》,巴巴齊裡曲折曖昧的巷弄,充滿詮釋的時差之餘裕(啊那時的我們何其奢侈);《鷹頭貓與音樂箱女孩》裡,那些脫胎自現實的地名與事件:陌根地、先鋒黨、先鋒共和國、維利亞港……只要對香港知所一二,幾乎不必費心猜疑,都能輕易抵達它們的現實喻指──彷彿在小說的文本與現實之間,安插起一面既模糊、卻又極端清晰的毛玻璃;供人指認:那即是「香港」的「現場」。那是「此刻」,「正在發生的事」。

「此刻」的「香港」正在發生什麼?「我們」是被什麼共同沖刷到這一「此刻」?在時間下游的沖積扇上,擠挨著聚攏在這裡的人,拖帶著什麼樣各自的私史、屈辱、慾望或祝福?又是被什麼所梳理、馴化成共同體的「我們」?之於這座高效運轉、極早即已編制進現代性隊伍的城市,這部小說的裂縫正是洞開於那樣一個脫軌的、彷彿隱密春夢般的情境裡:看似正常甚至無趣的大學教授Q瞞著妻子,沉溺於與人偶的交往;小說最終的背景來到了抗爭的現場,當他被要求供出罷課革命的學生名單,那有著陰騭臉孔的官僚男人對他說:「有時,我也喜歡做做夢,好平衡一下苦悶的現實。但夢中發生的一切,無論如何是不能侵入現實的,如今,假借我們之手,正是毀滅你做過的夢、毀滅罪證的最好時機。」

這其實已經是一個卡夫卡式的命題了。來到小說的最末幾章。關於那些「現場」的煙霧與催淚瓦斯槍,終於島一樣地浮出。幾乎是憤怒之言,小說的聲腔在此忽衝破了虛構性的薄膜,是作者投擲與十年來香港歷史的一記直球:夢中的一切無法侵入現實,那麼,你將能否從夢中醒來,成為「我們」、共同介入那當下的現實?又或者,你反覆地為那些夢的痕跡被發現時的羞恥,一一抹以新的油漆:「只要一旦有什麼出現在牆上,我們便必須立即用油漆把它覆蓋。」當教授Q故作鎮定地問他的妻子瑪利亞:「今天──可有什麼新聞?」瑪利亞告訴教授Q:「沒有,今天什麼都沒有發生。」

漆過的牆。彷彿如昨的日常。海裡的死人被打撈起來了,她好像一隻鬆垮垮的橡皮玩具;而房間裡的玩具人形卻眨著眼,在這部小說裡,很長的一段時間,你都一直以為她真正活著。讀這本書的時候,我總想,這樣一部其實挾帶著大量現實泥沙與憤怒的小說,為何仍要召喚那些龐大的虛構技術呢?也或許,解謎與否,已不是這小說技術的真正核心了;我有時會想,這部彷彿布置出一座「虛構香港」的小說,或許只是為了招徠小說裡那位指路的魔術師,如同天聽;他對著那無論在過去或現在的兩種時間性裡、皆虛無地被掉落出來的教授Q說:「時間真的那麼重要嗎?重要的是你想要到哪裡去。」

二○二○,你想要到哪裡去?

後記

念念不忘

一部小說可能是一個潛行了許久的回音。一個在多年前投出,如今已經無法準確指認的提問,終於以這樣的方式回到了自己的手上。

二○一一年秋天,我帶了一個故事到愛荷華參加國際作家寫作計劃,住進市裡的酒店。到了晚上,樓下的酒吧經常傳來喝醉了的人聲,露天座位旁的欄杆纏著聖誕樹一樣閃閃發亮的燈飾。我在酒店的窗前俯視這些,像俯視一個近在咫尺的夢。畢竟,彼時我也常常喝醉,或者在那家洞穴般一無所有,卻聞名於作家之間的狐狸頭酒吧,或者在高波日式餐室,和S一杯杯清酒喝下去。第二天醒來,看見擁有標準英國口音,說話永遠得體的新加坡作家隱隱皺著的眉頭,一下一下牽動了記憶清空的我無法對焦的羞恥感。

那是我人生中一段悲傷的日子,空空洞洞無處著力,在人行道上走著走著,只想坍塌在地永不再站起來——即使愛荷華城的大路,偶爾有超現實地騎著馬走過,年輕壯碩的貌美男警。一天晚上,S緊張兮兮地敲響了我的門,說她丟了錢包。錢包原來早就在警察局等待我們,而且內裡的鈔票硬幣竟已經魔法般整齊排列好在一張白紙上,鋪開成博物館的展品。自從到了美國,白天裡S總是皺著鼻子說不知道對什麼敏感,悄悄消失在作家群中,那夜她卻活了過來,在無人的街道上,高興地嚷著說:「來,我們一起吃披薩去!」

迴盪於夜深街頭,S豪邁的聲音是和這個小說連結在一起的,最溫暖的回憶之一,即便,我現在已無法追記,在愛荷華時,我究竟寫下了什麼,就像我無記起,在喝醉了的那些晚上,我向剛認識的人們,表演了一些怎樣的夢。那段時間裡發生的一切是那麼脆弱的存在,包括我躲在房間裡,用電腦一點點存起來的字詞。回來香港後,那些檔案大都損毁,不能復原,剩下來的,不過一個小說的標題。

然而,不是的。關於鷹頭貓與愛麗詩的故事,早就在我心裡。對於我來說,小說早就寫完了,卻又一直懸在那裡,無處著地。香港的時局天天在變化,這個故事也一直波動著,好像這城市就是鷹頭貓與愛麗詩更深的命運。

二○一四年的占領運動,教會詩歌班一樣唱著一種「醒」過來的理想,它的音節那麼響亮,聽起來幾乎是一種絕對的道德判斷。攀緣繩索一樣沿著這種修辭來到二○一九,一百萬人二百萬人淹沒的街道上,是更多人醒了過來嗎?但這一年,更多的人會說,他們要去「發夢」。確實,你不再相約去一場遊藝會似的和朋友結伴到遊行現場。蒙著面潛入你自以為熟悉的城市,你是否還是你自己?或者在另一個世界的反面,沒有預料的街頭,那麼多陌生的人臉,你忽然和某個夢裡的自己相遇?於是我想起本雅明所迷戀的拱廊街。對於他來說,那是一個早已逝去的世界,一個缺乏現實感的夢幻場域,但恰恰在夢與醒(waking)的辯證之間,一個物質世界與內心相遇的機緣裡,過去才突然向當下敞開,一個人才有可能抵達剎那的醒覺(awakening)。

如果說,我在這座城市裡看到鷹頭貓與愛麗詩的命運,那並非因為,人們終於從某個夢中醒了過來,而是因為,這個城市就是夢與醒的交會處。過去一再閃現,而只有那麼一瞬間,在當下的幻影裡,你覺得自己如此迫近那被遺忘了的,低聲而持續的呼喊。

試閱

0

諺語說:「愛情使人盲目。」然而,對於教授Q,更準確的說法是,愛情改變了他的視覺結構。

因此,在那空氣黏稠、沉甸甸令人腦袋發脹的冬日下午,當教授Q習慣性地從家裡那扇狹小的鑲了不鏽鋼窗花的窗口看出去時,竟然沒有看到海,沒有看到從天而降,鋒利如刀片的陽光把它任意割切成許多玻璃似的碎片,沒有看到一直停泊在海灣裡幾條顏色明豔,充滿了戰意的船,以及它們那些不斷深入海床裡的機械吊臂。教授Q看到的是一個居住了多年的城市,從內部漸漸膨脹起來,形成一個飽滿的頭顱,並慢慢回轉過來,向他展示了另一張臉。

起初,教授Q還沒有看到這樣一張臉。他只是想起一組五個數字的號碼。他隱約記得號碼與一個老朋友緊緊相連。這個老朋友與教授Q曾是如此親密,然而現在,老朋友卻顯得幽暗而微小,像隱密地揮舞著觸鬚的蟑螂一樣躲藏在記憶之屋的暗角。教授Q伸出手指,試探地,小心翼翼地,在他的智能電話鍵盤上,按動了這組數字。教授的手充滿了戒備,彷彿正在開啟一個夾萬,不,他是在引爆一個炸彈裝置。它不可能是電話號碼,教授想,如果它確是一組電話號碼的話,也早就停用了,因為它比起陌根地目前所通行的,顯然短了三個數字。然而,當教授Q最後按動「撥號」的按鈕,電話筒卻傳來沒有預期的通話訊號,使教授Q的心怦怦地亂跳起來。

「你終於想起我來了?」電話裡響起一陣笑聲,聲音那樣遙遠、陰涼,而且充滿了回音,就像來自一個有著濕滑內壁的山洞。隨著電話裡響起的笑聲,一張臉慢慢轉向教授Q。他看到一對細長的像鳥一樣精準的眼,漸漸咧開的嘴,一堆亂糟糟的頭──鷹頭貓,這不是鷹頭貓嗎?怎麼搞的,我究竟把他忘記了多久?

「嗯,出麻煩了。」教授Q發現自己的聲音竟帶著幾分欣喜。因為老朋友的再次出現,教授Q覺得自己的處境已經開始在改變,即使年過半百第一次陷入惱人的婚外戀,情況看來並不像他自己想像的那麼糟,對於自己乏味的生活中出現一樁可堪與人訴說的意外,倒實在是一件值得慶幸的事。果然,當教授Q向話筒中的老友傾吐自己的黃昏之戀,這位老朋友在一連串的笑聲之後,當即向教授Q指示出許多他不曾想過的路徑。

「現在,你需要的是一個偷情的地點。」

偷情的地點?鷹頭貓的話在教授Q的腦裡浮現成一張地圖──這地圖的線條和形狀與他認識的陌根地如此相似,但許多區域和道路的名字都是他不曾聽過的。當教授想到陌根地時,它總是帶著混凝土、滿布灰塵的玻璃,以及紙幣的氣味,然而,鷹頭貓所描述的那個地方卻充滿了海水、潮濕布料,以及苔蘚的味道。教授Q拿著話筒,望著被暗綠窗簾半遮掩著的海的一角,老友的臉再次變得模糊起來,倒是海面上反射出來的陽光,突然異常尖銳地扎進教授的眼裡,使得他不得不把眼睛瞇起來。

「所以,就是那個地方。想像一下多年來你收藏的那些秘密,現在都有了去處。不只是你的情人,所有其他你無法向人展示的秘密,你都可以把它們塞進去。」

教授Q嘴裡默念著鷹頭貓所說的地址,覺得他所說的每一個字詞,都來自一種陌生的語言,因此教授腦裡出現的,只是一串無意義的拼音。教授Q從筆筒裡抽出一枝丟失了筆蓋的走珠筆,在家居雜誌上一則手表廣告的空白處,匆匆地把拼音以字母記下。然而,在放下聽筒後,教授Q才發現脫墨的走珠筆沒有在紙頁上留下任何顏色。這些字母倒是充滿了教授Q下筆的勁道,透過光面的紙,全都突出到另外一面去了。教授Q用他長滿了繭的指頭摩挲著那些符號浮起的表面,感到一陣肉感的、情色的戰慄。……(未完)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價