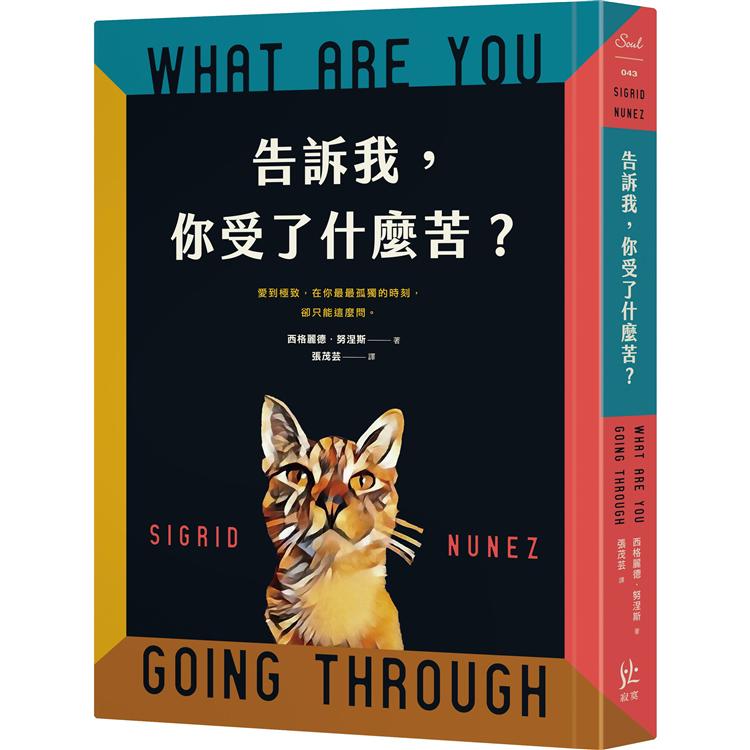

【電子書】告訴我,你受了什麼苦?

唯一比看自己老去更難受的是,看所愛之人日益衰老。內容簡介

金石堂強力推薦書 !

愛到極致,在你最最孤獨的時刻,卻只能這麼問。

※美國國家圖書獎得主、誠品/博客來雙選書《摯友》作者矚目新作

※「過去一年,這本書伴我捱過孤獨。」──林沛理(《亞洲週刊》專欄作家、文化評論人)

★ 紐約時報書評年度首書、時人People雜誌年度十大好書

★ 紐約時報編輯當週精選、娛樂週刊當月推薦、觀察家報秋季好書、時代雜誌秋季好書

★ 今日美國五大不可錯過好書、CNN電視台當月選書、科克思書評當月推薦

★ 哈芬登郵報當月最期待十大好書、哈潑時尚雜誌年度好書

好友病了。而她特意來求助的,卻是難上加難的一題:陪我走到最後。

女人答應了,卻沒想到這竟是一趟徹底孤獨的冒險,因為──

就算是找到了最能安安靜靜生活的美景勝地;

就算是能擁有相互打趣、扶持、共享品味接近的美食閱讀影像、一同聊聊回憶的時光;

甚至就算是她倆能夠同甘共苦一段;

等到最終那日來臨,她與罹病的好友,終究還是要孤身一人、獨自面對各自全然不同的那段冒險……

只不過在那之前,仍有許多可記下的,心思、糾結、笑鬧、傻氣……以及旁觀他人痛苦的痛苦,

而縱有再多的苦不堪言,終將在怯怯發問「告訴我,你受了什麼苦?」裡,一一鋪展、細細袒露。

唯一比看自己老去更難受的是,看所愛之人日益衰老。

……然,我不會忘記我倆最後共享的歡笑。

目錄

推薦序 在悲傷中發現愛 郭強生

第一部

第二部

第三部

謝詞

序/導讀

推薦序

在悲傷中發現愛

\郭強生

第一次讀到努涅斯的小說《摯友》,立刻有驚豔之感,幾乎是一鼓作氣、廢寢忘食地讀完。這回,捧讀她繼《摯友》後最新的這部《告訴我,你受了什麼苦?》,竟是一種捨不得讀完的感覺。

每讀罷一個篇章,總會陷入深深的反思與難以釋懷的憂鬱,而不得不更加細嚼慢嚥。我利用幾個下午,獨自坐在咖啡館的角落與努涅斯隔空相對,聆聽著她輕柔中帶著倔強的款款訴說,好怕自己的眼淚就這樣奪眶而出。

還會有比陪伴癌症末期的半生老友,協助她完成安樂死更悲傷的故事嗎?

但讀過努涅斯上一本小說的讀者就會立刻明白,這絕不會是那種「情比姊妹深」的通俗劇。 即便在悲傷中,她仍不失她的犀利,甚至屬於她的一種奇特冷面幽默。如果你喜愛上一本《摯友》,期待再次領受她的智慧、坦誠、勇敢與細膩,這回你會更加確定,即使你們相隔天涯海角從不曾謀面,她卻像是一個認識已久的朋友,甚至比那些認識更久的朋友還更值得信任。

不得不說,這就是文學的獨特魅力了。 如果上一本是努涅斯在剖開私密的哀悼,這一本《告訴我,你受了什麼苦?》則像是她在向你揭露這個時代的創痛:這個世界到底怎麼了? 每個禱告的人似乎都渴求著愛──從未尋得的愛;生怕就要失去的愛。(七三頁)

書中的敘述者「我」,可以看作就是《摯友》中的同一主人翁:單身初老、生活簡樸的女作家,曾歷經女權運動洗禮的第一代,如今卻感慨「女人的故事往往是悲傷的故事」。

而計畫自行安樂死的那位好友,許多書評認為是以蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)這位美國文化界的女傑為原型。

桑塔格在二○○四年癌症過世,享年七十一歲,以如今的標準來說算是英年早逝了。早在一九七六年,當時努涅斯還只是個剛從研究所畢業的學生,曾經擔任過桑塔格的助理,因此展開了兩人長達近三十年的情誼,努涅斯甚至還差一點成了桑塔格的兒媳婦。在桑塔格過世後,努涅斯也曾出版過一本哀悼桑塔格的回憶錄。

然而,究竟是否書中那位癌症末期的老友就是桑塔格一點也不重要,因為《告訴我,你受了什麼苦?》並不意圖探索兩個女人的過去,而是指向敘述者「我」成為那一代被遺留下來的倖存者,要如何面對這個依然充滿著厭女情結的世界?要如何面對孤獨死的必然下場?

甚至,這一生的功課所教會她的人情觀照,能否讓自己於這個冷漠的時代,再次發出聲音?

總之有人說過,世上有兩種人──一種是看見別人受苦,想到這也有可能發生在我身上;另一種人則是想,這絕對不會發生在我身上。第一種人幫我們熬過苦難;第二種人令我們飽受煎熬。(一八六頁)

如果《告訴我,你受了什麼苦?》真有任何桑塔格的影子,或許不是病床上的那個角色,而是桑塔格生前的那本《旁觀他人之痛苦》(Regarding the Pain of Others)。

這也是努涅斯這本新作,與上一本《摯友》的最大不同之處。 以看似馬賽克拼圖式的穿插敘述,除了描寫主人翁面對協助老友安樂死這個承諾時內心的糾結變化,更多的篇幅是在呈現她生活周遭的「他人」。

這些「他人」可能是經常打照面卻並不往來的鄰居,某個偶然因投宿而短暫同一個屋簷下共處的民宿女主人,或者十幾年同是一間健身房會員的點頭之交……當伴病的敘述者倒數著,那最後一刻的告別即將到來的過程中,這些曾於與她擦身而過、不同年紀的女性,也同時紛紛浮上了她的心頭。

我認為,努涅斯想要說的是,在這個走到哪裡都會聽到「正面思考」這句口號的時代,這種自我感覺良好其實正在一點一點磨鈍我們的感受力。

然而,再怎樣以小確幸的態度迴避,以為看幾本心靈雞湯就有如神功護體,我們仍不知病老死會在何時何地降臨在我們頭上,這是沒有任何他人經驗可以借鏡的最後關口。

努涅斯筆下這一則則或長或短的悲傷故事,既沒有道德教訓,也沒有高調論述。她用那樣乾淨、從無贅述的句子,彷彿只是不經意地轉述,卻每每教我讀完後無比震驚。尤其是出現在癌症病友團體諮商聚會上的那個女人,她的遭遇不禁讓人聞之而無語凝咽。

在讀這本努涅斯新作時,必須更加的細嚼慢嚥,原因便在於此了。我彷彿聽見努涅斯在說,如果想要讓這個世界停止自我毀滅,就應該從好好聆聽與感受這些人所受的苦開始!

我們或可理解有很多人說許多種不同的語言,卻受了誤導,以為只要是與自己同族的人,都會和自己講同樣的語言。(二四三頁)

就在讀完《告訴我,你受了什麼苦?》之後沒多久,我偶然在電影頻道上重看了那部被視為經典的美國片《誰來晚餐》(Guess Who's Coming to Dinner?)但是這回,我驚訝發現中學時曾對這部電影的喜愛竟然蕩然無存,甚至產生了厭惡之感:一個苦學成功的黑人名醫,一個家境富裕的白人嬌嬌女,兩人愛情的力量感化了原本反對黑白婚姻的家長。這哪能算得上一個化解黑白種族對立的故事?

根本就是白人編劇一廂情願的洗腦吧?因為這位風度翩翩的黑人娶到了白人女孩,所有黑人受過的苦就可以這樣一筆勾消了嗎?

突然好生慚愧,在年輕的時候竟然也曾相信過這種虛偽的政治包裝。

好在,人生閱歷還是有它的價值的。 現在的我,終於懂得如何過濾掉那些充斥四周、沒有靈魂的喋喋不休,也因此,努涅斯小說中那種不矯飾不煽情、卻總能一語中的的精簡準確,讓我感受到一種被療癒般的安定。

查了一下資料,原來努涅斯是一九五一年生。 感謝七十歲的她仍如此忠於創作,留下了像《摯友》《告訴我,你受了什麼苦?》這樣既堅定又謙卑的肺腑之言。

我的下一個人生十年,因為努涅斯,彷彿也隱隱浮現了它可被期待的輪廓了。

難道,希望這世上有個人能對死亡說點獨特的見解,是過分的要求嗎?(二五一頁) 是的,這就是努涅斯。從不接受簡單的答案,更拒絕複製那些世人想聽的話。

她甚至也會爆粗口,「媽的因為我這人就是這樣」。

即使發現人生無常且多事與願違,她卻仍可以在書的結尾寫下「愛和榮譽和憐憫和自尊和同情和犧牲──」最後再補上一句:

若我失敗了又如何。

這是只有認真地活過與寫過的人,才能夠有的清明與柔軟。

(本文作者為作家、國立台北教育大學語文與創作學系教授)

試閱

我訂了上次住的那間民宿。

屋主傳來的簡訊中寫著,妳會發現我們家多了一個新成員!

是隻幼貓,眼睛的顏色好似波本威士忌,全身銀灰色,滑滑亮亮的像隻海豹。

早知道就不該讓幾個孫子幫牠取名字,屋主說。小貓強迫中獎,現在叫「鼻屎」啦。

屋主說小貓是流浪貓。他們發現牠困在大垃圾箱裡。嚴重脫水,全身只剩皮包骨。他們都以為牠活不成。結果看牠現在長得多好!

九條命嘛,我說,同時想到了朋友。嚴重脫水,全身只剩皮包骨。

她非常火大,我說我朋友。她氣壞了,看得到的東西都想拿來砸,她說。不是氣上帝。她不生上帝的氣,當然不,她又不信上帝,她說。當然也不氣醫生,她很喜歡那位腫瘤醫師,還有整個醫療團隊,她說,他們為治療她盡了全力,而且始終那麼親切。

那,到底生誰的氣?

對自己,她說。我頭一個直覺是對的,她說。早知道就該順著直覺走,不該害自己受這麼多罪,又吐,又瀉,全身無力──好慘,好慘。而且,到頭來──

不切實際的希望,她說。早知道就不該為了不切實際的希望而動搖。就因為這一點,我永遠不會原諒自己,她說完又突然打住。講「永遠」兩個字,感覺好像代表「還有很久很久」。

繞了這一圈,結果呢?她說。我得到什麼了?幾個月吧,大概。最多一年。不過大概要不了那麼久。

我拚命叫自己不要慌,她說。我拚命保持理智。我可不希望走的時候還不情不願,一哭二鬧的多難看,噢!不要啊!不要帶我走啊!不應該是我啊!大發雷霆,耽溺自憐。誰想那樣死啊?怕得要命不說,半個腦袋也不清楚了。

不過話雖如此,講真的,她說她不是會忍的人。她不想經歷那種劇痛。痛真的會讓她卻步。痛才是令她恐懼的關鍵。因為都那麼痛苦了,不可能沉著冷靜,她說。身受那種痛,你根本無法理性思考,你成了急得跳牆的狗,你只想得到一件事。

她又不是年老體衰才變成這樣,她說。她這輩子一直很注重健康,如今想到自己那麼努力養生、固定運動、飲食均衡,只覺得這一切更難以接受。醫生說我心臟很強壯,她說。萬一這代表我的身體想跟病魔纏鬥下去,我是不是就得一直受罪,到嚥下最後一口氣為止?

就像我爸,她說。醫生說我爸只剩幾天了,結果拖了好幾週,他就那樣一直拖著,死前精神已經完全錯亂了。那樣的死太恐怖,她說,也太殘忍。誰都不應該那樣死的。

人該怎麼死呢,她說。給她一本新手指南吧。噢還是別提什麼書了,她什麼都不想讀,也不想做「研究」,她說。講起來還真妙,她說,有陣子我居然還真的想(或者說自以為想)好好充實關於死亡的知識,來個自我教育。我之前對癌症就是這樣,盡我所能的去了解,天曉得我學到的東西還真多,而且大部分的東西都很有意思,甚至相當有趣,她說,我就這樣一頭栽進去,讀到最後連自己在看什麼都忘了,這樣講妳懂吧,意思就是有時候我讀得好專心,專心到忘了當初幹麼要研究這玩意兒,讀書最棒的不就是這一點嗎,可以讓你渾然忘我。但現在完全不一樣了,她說。關於走向死亡的過程,或死亡這件事,乃至偉大的思想家、哲學家對死亡的看法,這些我一點都不想看。妳大可跟我說世上哪個奇才寫了一本超厲害的書談死亡,但我連碰都不會碰。我根本不在乎。同樣的,我也一點都不想寫自己經歷的這些事。我不想到這輩子的最後關頭還陷入同樣的掙扎,掙扎著找尋對的字—這麼一想,這還真是我一生最大的詛咒啊。她說,我也很意外自己會有這種想法,因為一開始我認為當然應該把這段過程寫出來,那就寫吧,寫我的最後一本書,寫關於人生盡頭的那些事,或者說「那件」事,套亨利.詹姆斯的話,「那件尊榮的事」。我覺得怎麼可能什麼都不寫?我朋友說。可是我很快就改變主意了。我改變了主意,朋友又說了一次,而且我很清楚不會再反悔了。想到要寫自己受的這些苦,讓我難受到想吐,她說。我本來就已經難受到想吐了不是嗎,而且是名副其實的難受得要死,怎麼還會想到要寫下下來啊,她說著呵呵笑起來。妳看,我又鑽起文字牛角尖了。不過我的意思是,她說,我已經受夠了。我咬文嚼字的日子也夠了。我受不了寫作,受不了字斟句酌。我講得也夠了──我話還真多啊。我真希望──妳知道我在說什麼嗎?

我請她放心,我懂她的意思,她應該繼續講下去。

我決定了,除非我對死這件事發現了什麼新想法,才會寫,她說。反正也不會有那一天了。

好死,她說。大家都知道「好死」的意思。沒痛苦,或者最起碼不要在劇痛中抽搐死去。走得泰然自若,帶著些許尊嚴,乾淨俐落。只是人能這樣走的機率有多高?其實並不常見。為什麼會這樣?為什麼這是過分的要求?

我說她用不著把所有的事在一天之內想清楚,又問她有沒有想過出院之後要怎麼打發時間(假如她真的打定主意就此停筆),以及在哪兒打發時間。有什麼想去的地方嗎?我問她,因為我知道很多人「遺願清單」的第一項就是去旅行。不過早在朋友確定罹癌之前,我就聽過她對這四個字的強烈不滿:有沒有這麼難聽的詞啊?

不知道,她說,虛弱的手在空中揮了一下。我發現有件事自相矛盾,她說。我明知自己要死了,可是人躺在這裡想事情,尤其是夜裡,常覺得時間好像多到根本用不完。

那必然是永恆,我在心裡說,沒開口。

接近永恆,她無聲應和。

有時候我甚至盼望時間過得再快一些,一天能結束得早一點,她說。隨即補了一句:怪就怪在我還常覺得無聊哪。

這往後的日子妳該怎麼熬啊,我心想。

我真的不曉得,她也用想的回答我。

萬一走向死亡的過程無聊透頂,她對我說,那還真有得瞧了。

朋友的手機響起,是她女兒。飛機剛降落,她馬上就到。需不需要什麼東西,她可以順道帶過來? 我利用這通電話的空檔一直深呼吸,努力穩住自己的情緒。

噢妳看,她說。病房窗外下起雪來,才要西沉的夕陽,把雪染成餘暉的粉色。

粉紅色的雪花耶,她說。唔,我可是活著親眼看到了。

▲ ▲ ▲

牠還是小小貓耶,感覺得出民宿女主人的語氣因為這點盡是得意。有時候牠是真的管不住,皮得很,又喜歡夜裡四處晃。記得把妳的房門關緊,牠就不會去吵妳了。

床頭櫃還是同樣的一疊書,最上面還是同樣的平裝本推理小說。

那個沒殺成太太卻殺了別人的男人,在酒吧認識了一個年輕的女演員,兩人成了朋友。女人從美國中西部到大都市來討生活,一心想成為百老匯明星。她覺得男人個性陰鬱,是個可以把人逼到抓狂的悶葫蘆,但完全不會想到他是個罪犯。男人透過女人,一步步實現了「更有文化」的夢想。女人借書給他讀、帶他去看藝術電影、到博物館看展覽。最最重要的是,在女人的引導下,他愛上了迪斯可舞。那是電影《週末夜狂熱》走紅的年代。想不到這殺人魔舞居然跳得相當好,很快就成了舞林高手。女人鼓勵他繼續鑽研舞蹈,他也一頭栽了進去,一週六天都去上舞蹈課,而且進步神速,令他認真考慮起以舞蹈為業的可能。他整個人生因此脫胎換骨,也從未如此快樂。然而他後來得了嚴重的肌腱炎,不得不放棄舞蹈,他大受打擊,不由忿忿地想,無論自己多有才華,無論自己多努力,一定是因為他的訓練起步得太晚,才永遠無法闖出名號。

這殺人魔一直想到《週末夜狂熱》的男主角約翰.屈伏塔。原來他和屈伏塔有頗多相同之處—兩人同一天生日,同樣的身高和體重,同樣來自曼哈頓郊區,小時候都在舞蹈比賽跳扭扭舞獲勝,兩人的父親都打美式足球。然而兩人的母親大為不同。屈伏塔的母親是演員和歌手,鼓勵他朝演藝事業發展,也一手包辦他剛起步時的訓練。殺人魔因此不僅為腿痛所苦,更折磨他的是一個盤旋不去的問題:倘若他有個像屈伏塔家那樣的母親,他會有怎樣的人生?

殺人魔逐漸把時間都用來生屈伏塔的氣。屈伏塔唱〈夏夜〉時那很「娘」的高音一直在他腦中迴盪,令他心神不寧。要是他有辦法,應該會殺了約翰.屈伏塔。

他沒殺屈伏塔,而是殺了一起練舞的男同學。他某一晚下課後跟蹤那同學到布魯克林的家。他還在河濱公園上了一個大學女生,做完後一時衝動勒死了她。

他目前為止犯下四樁殺人案,但警方沒能找到這些案件之間的關聯,案件各自的調查作業也持續受阻。他則繼續和那個毫無戒心的女演員往來(女演員這時剛在大都市闖出一點成績),也因此認識了女演員在藝文圈的一些年輕朋友。

那貓挪動霧般的小腳走進房來。我根本沒察覺,牠跳上床我才發現。牠來嗅我的臉頰,鬍鬚搔得我癢癢的。牠進房前躺在壁爐邊,此刻全身的毛已經烘得暖暖的,泛著燒木柴的煙味。我就躺在牠身邊,看牠大聲打呼嚕,兩腿推擠著被子—天下還有比這更舒服的事嗎?

我闔上書,關燈。 我有個滿不錯的家,貓說,牠因為一邊講一邊打呼嚕,話講得有點含糊,不過還是滿清楚的。倒也不是說我家多有錢,只是我每天都有得吃,有清潔的水喝,有乾淨的床睡,那時的我不曉得還有什麼比這更好。我是在收容所的籠子裡出生的,貓說。從前的我完全不知道和對的人在一起可以過得多幸福,尤其是到了某個歲數、沒有伴、自己住的女性。

我原本是有人收養的,是為了抓老鼠,不是當寵物,貓說。我第一個家不像這棟房子這麼好,甚至也不能說是房子,那是間店面,大馬路旁邊的一間便利商店而已,老闆是個坐輪椅的老先生,和太太兒子一起顧店。

我很盡責,貓說,我把老鼠都趕跑了,換來的是一張床──其實就是個紙箱,裡面墊了摺起來的破舊浴巾,還有,我的碗始終裝著滿滿的乾飼料。嗯,如此而已,這就是我的生活,我的全世界。這些人大致上是不壞啦,但也不是愛貓一族,差遠嘍,貓說。有天我犯了個大忌,我看那老先生自己操作輪椅,沿著走道過來,就跳到他腿上,沒想到下一秒他就把我往貨架上那一整排早餐穀片扔過去。有了這次教訓之後,我就和他們保持距離了。人對我們貓族真的什麼反應都有,還真奇怪呀,貓說。有人把我們當小小孩一樣疼愛;有人覺得我們的等級比植物高不了多少;也還是有人嫌我們髒兮兮,看到就要打,認定我們沒權利也沒感情,和木頭沒兩樣。

便利商店的營業時間很長,很多人進進出出,貓說,只是我多半待在後面不出來,很少有人注意到我。儘管我自個兒很注意進來的每個人,但多半也只看他們的膝蓋以下而已,懶得抬頭。因為講實話,我們沒有那句諺語說的那麼好奇,至少對陌生人不怎麼好奇,畢竟他們長得都差不多。我剛到那間店的頭幾天,常常想起我媽(想不到我居然是同一窩之中最後被收養的,所以非常幸運,有幾天可以獨占她)。我好想她,也真的想她想到哭。但終究我是貓,貓說,很快就適應了自己的新環境。

不過,在我受了這麼多折騰之後(這中間我再次住進收容所,那裡已經完全沒有我媽的蹤跡,連她的味道都消失了),剛來這裡、進到這間屋子的時候,應該也等於再次回到新生兒的狀態吧,我覺得好無助,貓說,又弱又小又害怕。但這個太太負責打理我的一切,把溫熱的牛奶裝在碗裡給我喝,用打濕的小方巾幫我擦澡,又把我的床鋪了好幾層墊子,又軟又乾淨。我在屋裡走來走去,仔細觀察每個陌生的房間,她都一直陪在我身邊。她的舉動讓我想起有媽是什麼感覺,於是我明白,我找到了第二個母親。

(這時已經不打呼嚕的)貓接著說,事情是半夜發生的,幸好當時店還開著。老闆的兒子一個人顧櫃檯,我窩在紙箱裡睡覺,這時地下室忽地冒出大量的煙。我們馬上衝了出去──老闆兒子其實根本沒想到我,是他衝出大門時我緊跟在他腳邊。我跑過大馬路到對面,就一直窩在那邊,不知該怎麼辦。然後來了幾輛消防車,我實在受不了(那個警笛害我耳朵嗡嗡響了好幾天),就跑走了,我一直跑呀跑,累到跑不動才停下來。那晚很冷,貓說,而且我不習慣戶外的環境,耳朵和腳掌都沒知覺了—真的好怕耳朵和腳就這樣廢了!我爬到一戶人家的門廊底下,就算沒辦法幫自己取點暖,至少感覺比較安全。等天亮了我就動身回家,結果一看,那已經不是家了,只是飄著惡臭、泡過水又燒焦了的廢墟。前門已經上了鎖和鐵鏈,不見我那戶人家的影子。

貓說,我坐在那兒失魂落魄,不知如何是好。陸續有些車駛過,有的車放慢速度,好讓車裡的人傻傻盯著這兒看,但沒有一輛車開到店面的停車場停下,也沒有人注意到我。貓說,我這麼小隻,又是灰色的,沒看到我也很正常。接著我看到兩輛腳踏車朝這裡來。這兩個騎車的人我認識。壞孩子,特別讓人頭痛的那種,經常逃學不說,還不止一次趁只有老先生顧店的時候,偷糖果棒或洋芋片。老先生坐輪椅,沒法對他們怎麼樣,只能大發雷霆。這兩個孩子還會故意模仿他發火的樣子捉弄他,才騎車揚長而去。

我居然會讓這兩個傢伙抓到,這經過實在難以啟齒,貓說。不過別忘了我那時候有多餓,這樣妳或許就能明白我當下的感受──他們其中一人掏出皺成一團的鋁箔包裝紙,推向我,即使隔了一段距離,我也聞得到那其中香噴噴的肉味。我虛弱成這樣,他一把抓起我頸背易如反掌。另一個傢伙則揪住我尾巴,把我左甩右晃,兩人像惡魔般又是歡呼又是狂笑,接著把我帶到店後面的大垃圾箱,往裡面一扔,蓋上蓋子,朝垃圾箱四面又踢又敲了一陣,等終於玩膩了才離開。

我就那樣坐在又黑又冷又濕的垃圾箱底。箱裡沒什麼東西,但是髒汙日積月累,到處都黏黏的,貓說。我止不住發抖。接下來會怎樣?那兩個沒天良的混帳會回來幹掉我嗎?萬一他們不回來,我又該怎麼出去?我哭了起來,奮力盡量扯開嗓門。我自己聽起來倒是真的很大聲,因為四周空蕩蕩,只是根本沒人聽見,也沒人來,不多久我就沒聲音,也哭不出來了。但我的嘴還是繼續開闔,無聲喵喵叫著,這是貓在自知無望時的反應。

我想必醒醒睡睡了一陣子,貓說,但是好冷,加上飢渴一陣陣襲來,我大多時候還是醒著。醒歸醒,但已經沒辦法保持警覺了。我的腦袋不聽使喚,甚至可以感到自己正在一點點消逝,墮入更深、更黑、更冷的—接著,我聽見一個聲音。

靠,有老鼠。

一抬眼,我看到一個大頭逆光的黑影,大頭後面是藍天。一會兒第二個頭冒了出來,一個不同的聲音響起:不是老鼠啦,阿呆,是貓啦。

噢,哇,第一個出現的大頭說。那我們把貓弄出來吧。

不要啦,另一人說。我覺得那貓生病了,搞不好有狂犬病咧。我們打電話給防止動物虐待協會,讓他們來處理吧。

貓說(這時牠又開始呼嚕起來),就這樣,我居然又回到收容所,在他們照顧下康復了。之後有一天,我和十幾隻貓貓狗狗一起上了巴士,來到一間購物中心。

人家不是說新手會走運嗎,好像還真的應驗在我身上。我頭一次參加認養日活動,就被收養了。當然最棒的好運應該是和我媽團圓,我也一心這麼盼望。不過既然這心願無法成真,那麼退而求其次,就是遇上這個太太了。她是我第二個母親,雙瞳如波本威士忌的銀灰色美貓說。 牠那晚講了好多故事(這貓完全是《一千零一夜》中超會講故事的王后),但這段是我隔天早上唯一記得的。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價