內容簡介

我與你之間,是親愛但終將離散的星星。

一期一會。但願我們對於愛,都無愧悔。

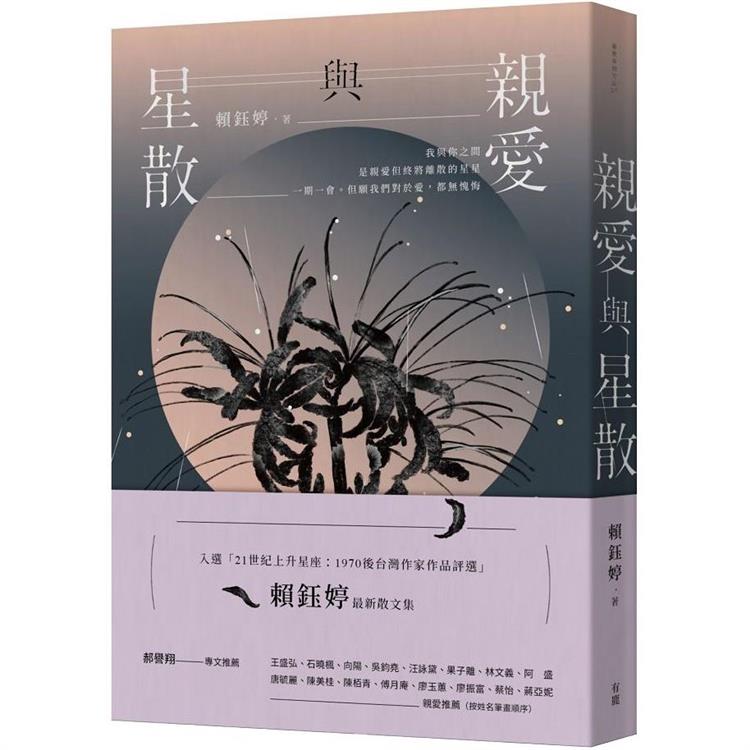

★入選「21世紀上升星座:1970後台灣作家作品評選」賴鈺婷最新散文集★

《親愛與星散》是從回望啟程的勇氣之書。賴鈺婷潛沉多年,在成為母親之後,重新爬梳他人與自我的親密關係。在逝去的父母身上,察覺生命的流轉,無常而有情;在一對雙胞胎兒子的眼目中,探顧青春的無可倚恃,卻也圓滿自己的缺憾;在學生們的周遭,意識到創作與陪伴的本質相似,僅能是靈魂之間的靠近練習。

「書寫如果有意義,最大的意義,應該指向自己。

做為抒發、釐清、療癒、救贖。為了遺忘或備忘。」──賴鈺婷

散文是自剖與自癒的過程,她探看景物流轉,寄託情思想望,情感藉由記憶傳 遞,以書寫深情銘記。只是,只是生命的課題,除了相伴一段,從沒有人可以代為作答。所謂父母、子女、師生一場,終歸是親愛與星散……

目錄

序/導讀

推薦序

親愛的,我們始終未曾分開———讀《親愛與星散》

郝譽翔(作家、臺北教育大學語文創作學系教授)

讀鈺婷的新作《親愛與星散》,不禁感到在淡淡的惆悵之中,又流瀉出一股溫暖,彷彿是在安靜而幽深的長夜裡,為讀者點亮了一盞柔美的燭火,是那樣的柔美,哀而不傷。

原來人生的宴席,到最後都是注定要走向離散,然而不論是暫時的分手,或是永遠告別,日後回想起來,竟都是最最親愛的記憶,如夜空之中點點不滅的璀璨星光,所以雖然說是「星散」,卻是恆久的不散。

在這本散文集中,鈺婷從父母的老病逝世,生離死別,再扣合自己個人一路成長的歷程;從昔日天真爛漫的少女,步入如今深思成熟的中年,乃至雙胞胎孩子出世,體會到為人母親的喜悅滋味。於是帶著孩子走入山林鄉間,指認島嶼故鄉的風景,鳴鳳古道、青龍山、廬山到孩子的山林初履,原本熟悉的景致,全都因孩子們一雙雙純真之眼的好奇張望;於是天光乍現,眼前的一切都萌生出了全新的意義。

這是人生的啟蒙,乃至再啟蒙,不論走到了哪一個年紀,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,在轉了個彎之後,竟又是柳暗花明。

《親愛與星散》的輯三「靠近的練習」,更是這本散文可觀之處。鈺婷描寫她長年在教學現場所見到的孩子們,從陌生、抗拒,到彼此一點一滴相互靠近,因此窺見了在青春臉龐之下掩抑的創傷、渴望與愛。課堂上每一個沉默的孩子,身後都垂曳著一個巨大的故事,那是生命的重負,甩不掉的包袱,卻也蘊藏著生之力量的源泉。試想,如果不是有這些暗影的存在,又如何能夠映襯出光明的可貴和燦爛?

於是讀《親愛與星散》,逐篇追隨著鈺婷的生命經歷,竟發現我和她有如此多的雷同之處。我們都身為讀中文系的女子,也都從小就在文字的世界中尋求寄託,都同樣來到中年,已經歷了父母的老病,也深深體會到身為人母的喜悅,以及教養上的用心與疲憊,更長年站在教室的講台上教授文學,但面對著一屆又一屆的年輕孩子,張著純真發亮的雙眼,而我滔滔對他們訴說文學的美好之時,卻又不免油然生出一股疑惑,正如鈺婷在〈靠近的練習〉一文的自問:「文學是什麼? 文意辨析、情意導引、資料講授或闡發探問……」,所以「我所傳遞、口說、演示的種種,那些來自於我的解讀衍伸、思考判斷、要求規範,就是文學嗎?」

文學究竟是什麼?我也不斷自問著。教授文學是我賴以維生的工作,但我選擇這條道路,絕不止於如此而已,尤其當我早就不復是一個懷抱浪漫詩情的文藝少女時,也早已經歷了成長的幻滅。如今的我,跨過了知天命之年,正是窺見了初老的深淵,體會到了臨崖履冰一般顫巍巍的不安、徬徨和恐懼,深恐下一刻自己就要失足或墜毀,而這時,文學真正的意義彷彿才逐漸向我展現。

原來這些文字串起來的,就是我們生命的旅程。而這一路走來,與無數的旅人偶然交會邂逅者,如課堂上安靜坐在台下聽講的孩子們,更是有各自的習題和旅行,必須要在有限的今生裡,獨自演練完成。

因此我很喜歡鈺婷的第一本散文集《彼岸花》之名,恰恰呼應了這本《親愛與星散》,就在於她點出了人生的真相:我們終究是要相互告別,獨自一人走向彼岸,然而通過文字的書寫,那些彼此靠近的親愛時刻,都被永永遠遠鐫刻在紙端。書寫就像是「追尋殘夢的線索,看清茫茫大霧中,纏縛於愛與憾的迷團」。而鈺婷是這樣說的:「我頻頻回望,在如夢之夢的現實邊界書寫。彼岸花開,灼灼其華,哀豔是時間焚燒的聲音。」

於是過了知天命之年的我,讀到《親愛與星散》,心頭又不免被勾引起許多前塵往事,而回首過往,更慶幸有了文學可以做為前導,引領我們穿越一切的愛與憾,歡聚與別離,並且在心中默默說道:親愛的,原來不論走了多久,我們始終未曾分開。

後記

散文書寫最困難的部分,是面對自己。

如何拋下顧忌,無怨無悔把自己交付出去。如何不計目光毀譽,剜挖血肉淋漓的記憶。因為牽涉到愛與現實的人生,有個人隱私,有關係對應,有可說與不可說,可解與不可解的幽微。

不僅僅是創作。更多的成分是,我之為我的揭露。問題是,敢不敢,要不要,值不值得,這麼做。

這些年來,我常常問自己。

不是容易坦露自我的人。性格彆扭,慣於隱藏。每到要說要寫之際,總是多慮憂懼,矛盾掙扎。我常常在自我拆解中退縮,清楚看見自己的軟弱。

有時閃躲,有時果敢。書寫是一次又一次寫與不寫的辯證,是對抗怯懦內心的突圍。

開啟自己,誠實與心念對話。坦蕩無畏於書寫,一字一句開鑿光影。

書寫如果有意義,最大的意義,應該指向自己。做為抒發、釐清、療癒、救贖。為了遺忘或備忘。與過去和解或承諾將來。放下或放不下。妥協或爭辯。

寫下的字句,不管誰看見或不被看見,冥冥中會牽引出思索的力量,圓滿缺損的自己。

因為這麼相信著,縱有遲疑,而能鼓舞自己勇敢。

《親愛與星散》是從回望啟程的勇氣之書。是終於能處理多年來內在失親的悲痛,把漂流在時空中凌亂破碎的自己,一片片打撈起來。寫下字句,如同剪黏綴補。那是我一直想縫合告解,卻始終情怯迴避,意念盤旋再三,不敢直視的情感裂隙。

像是自我節制了大半輩子,終於找到安頓的角落,放聲大哭。任由情感溢流,寫的時候,讀的時候,感覺胸口熱漲,連呼吸都疼痛。不顧一切,肆無忌憚,潑灑著長時間積累的情感。感覺一切都太遲了,但相信大膽捧著心念追記一些,總有時光的意義,不會徒勞。

我對於親緣的感觸,很大一部分來自孩子。從少女時期走來,面對父親、母親、祖母相繼病故,成為孤女。抬頭看著星空,感覺暗夜蒼茫,長路漫漫,再也沒有至親長者在身後照拂,在前方指引。

成家後,有時在夫家的星系光譜中,回望沒有娘家的自己。

每夜睡前對孩子說故事,想到什麼說什麼,說我的童年,說他們的外公外婆,我早逝的雙親,那些留存在我記憶中,遙遠而家常的小事。

在每夜低聲訴說的情境裡,我開始搜索回想,不時添加編造,繪聲繪影說著各種以「媽媽小時候」為發語詞的外公外婆故事。

有次,不知道說了什麼,孩子撇過臉,背對我在黑暗中啜泣。我輕輕拍著他問,怎麼了? 沒想到他說,我不想要媽媽死掉! 我想要媽媽一直陪我!

還不滿五歲的孩子,竟能說出這麼揪心的話。那是二十來歲的我,在父母病榻前,始終不曾說出的依戀。

我在孩子的純淨眼眸中,重新看見自己。漸漸相信,情感可以藉由記憶傳遞下去,而書寫就是深情銘記的方式。

常常覺得自己對於「身分」這件事過敏。對於各種「身為……,所以……」的責任句式,有著莫名的過度焦慮。

考上教職,距今二十年的教學生涯,我一直在練習如何成為一名師者,不斷拿捏寬嚴分寸、轉換角色距離。

二十年間,對應關係的悔與悟。我寫下了幾個心裡始終掛念的身影。

當他們早已離開校園,在各自的世界裡,長成大人模樣,我還記得他們當年少男少女,青春的樣子。我還記得那些日復一日、早修午休之際,青春的雷電暴雨,猜忌、眼淚、狂亂、與全世界為敵的不明所以。

除了相伴一段。生命的課題,從來沒有人可以代為作答。

我還記得那些傾聽與守護的片段,還記得相遇之際,不夠周全,不夠細膩,擺盪在亦師亦友邊界,為師不足,為友不足的自己。

我寫下這些。寫下對應於父母、子女、師生之間的自己。

混雜著膽怯與果敢,堅定與猶疑,我把這些日子以來的風雨陰晴,細細收攏在文字裡。謝謝有鹿文化許悔之社長第一時間給了我溫暖的肯定,責任編輯彥如費心為我設想安排,有鹿夥伴們給予協助建議,在這本書形成之前,他們接住了我惶然的心,給了我走向讀者的勇氣。

謝謝願意為這本書撰寫序文的郝譽翔老師。謝謝老師細膩精闢的解讀,溫柔知解的鼓勵。在序文深刻、微觀的凝視中,我彷彿看見了書寫當下的自己。明亮有時,晦暗有時。斑斕或斑駁都是時光的印記。不要害怕心念無所遁形。

謝謝為這本書撰寫推薦語,我敬重的老師們:汪詠黛、果子離、林文義、阿盛、唐毓麗、陳美桂、傅月庵、廖振富、蔡怡。他們在這本書出版前,贈予我的疼惜關懷,字字句句都深印在我心底,鼓舞我莫忘厚愛,持續前行。

謝謝願意為這本書具名推薦的作家前輩:王盛弘、石曉楓、向陽、吳鈞堯、陳栢青、廖玉蕙、蔣亞妮。他們一直都是我仰望著的文學偶像,我何其有幸,能獲得他們以聲名護持守望的祝福。

謝謝愛著我的家人親友,散文的書寫是永恆的對應,因為有著命運悲歡的底色,才有以記憶編織綿延的文字。

親愛與星散,一期一會。但願我們對於愛,都無愧悔。

試閱

回望彼岸花

不知道多少次做著類似的夢。居家場景,喧譁熱絡,一家人說說笑笑。

尋常日子。畫面的色調靜寂無事,沒有主題。時間軸潮濕,逕自暈染漫渙。悠悠忽忽,故事像一張試紙,水痕擴散開了,卻不知時間在檢測什麼,該如何解讀。對白有時清晰,有時含糊。那是迢遙彼端,另一個我,和我們的生活。

總是這樣的。像是進入一段不知天荒地老的童年時間,時光倒返或凝縮至如如不動的時刻。

每天早晨,幼兒園娃娃車來到家門口了,我卻仍在床邊衣櫥旁哭鬧,不肯服從母親,安分套上她搭配的衣裙。拗著性子臭著臉,東挑西揀,又選不到合意的樣式。每天上學都是一場大戰,我永遠哭得淚汪汪,胡亂被裹上了從衣櫥裡掀出,撒滿床沿衣服堆裡的任一件,母親和隨車老師聯手,將我硬是拖拉出門,強行抱上娃娃車。一日之初,倉皇被拉離家門,狼狽、傷心、困惑而疲累。車行搖晃間,有時就在抽抽噎噎中,昏倦睡去;有時委屈倔強,聆聽自己急促的呼吸,望著小玻璃窗外流逝的晨光,隱約投影在窗面,臉龐上的淚影。

國中階段,初次感受升學壓力為何物的時刻。每日留校夜讀至十點,小鎮人家,店面早已打烊,櫥窗霓虹都暗了的夜色裡,我站在校門外,等待父親騎著他古董級的偉士牌摩托車,噗噗噗噗來載我。

不知是車齡老騎不快,還是父親習慣騎得慢,它一逕噗噗噗,是名符其實的代步車。「走路說不定還比較快呢。」我和姊姊總是這樣嘲弄著,父親也不以為忤。那是他自豪的美學之一,這古董可是有早已絕版的小圓轉速表,行家才識得的。

那些悶熱無風的夏夜、寒流來襲的冬夜,我在校門前等候父親的身影。

跨上摩托車後座,肩上是沉甸甸塞滿疲憊的書包,我側臉趴伏在父親背上,彷彿時空靜止了,卻又感覺它在噗噗噗的節奏中緩速流動。

穿過靜寂的小巷街弄,冬夏春秋,安心趴伏在父親背上。那是進入青春期之後,已然少有,挨著父親的氣味,回到幼時討揹討抱,撒嬌成性的小女兒樣態。

那些片段猶如夢的基調,滲入無法探知究竟的意識深處。那些或者由我想像、拼湊、縫補、詮釋,反覆勾勒描摹的曾經,如夢之夢,我和我們,牽繫著未竟之愛與終身之憾,在情境時空中,乞求命運的寬容。

書寫,像是為了追尋殘夢的線索,看清茫茫大霧中,纏縛於愛與憾的迷團。

世界太快,聲光逼人。切切寫下字句,縱然如同在海灘上種花,哪怕潮水淹來,花就漂走了,但明確存在於一時間的真實裡,以一己之力銘記光陰,不也夠了嗎?

內心迷惑,惘惘惶急,不知所終時,我問自己。掏挖血肉,直視記憶斷裂的破口,在遺忘之前,寫下心念,脫離個人悲喜之後,還能餘下什麼,對誰產生意義?或者,為愛銘記的跋涉,無關乎他人,書寫本身即是意義的完成,毋須探問價值,追問赤裸於現實,告解懺情又有何益,值不值得。

父親病重的那段時間,我和姊姊輪流就著行軍床,日夜守在加護病房外的長廊上。

不時有一群人慌慌急急,簇擁著被緊急轉入的病床,從身邊經過;更多時刻,尤其是深更半夜,一群人從電梯口湧出,我不用睜開眼就能從他們的對話中分辨:這是葬儀社人員、這是要護送病人最後一段路的救護車司機、隨車護士,這哭聲來自女兒,不停講電話通告聯繫的是兒子……,他們倉皇備辦著突來的一切,準備接應親人從加護病房感應門內,被推出的那一刻。

爸、媽,或者代換為其他稱謂。汝出院了,要回家了,汝今往後無病無痛,要跟緊,我們回家了。

靜夜中,抑止不住的嚎哭,悲從中來的嚶嚶啜泣。張揚或隱微的哭聲聽來同等酸楚,在長廊邊克難而眠的我,拉緊棉被,閉緊雙眼,感覺背脊發冷、胸口緊縮。哄鬧一陣,簇擁送往的聲響消失於電梯口。長廊復歸於寂靜,像什麼事都沒發生過。

後來我才意識到,那一段睡醒眠夢於生死邊界的時空,是我生命中最感孤獨絕望的時刻。二十四小時,由慘白日光燈和過冷的空調組成的日日夜夜。在無望中守望,不時憂懼噩耗降臨。

我在簿本中記下無數蕪雜的思緒,悲傷地傾吐著自己身處針尖上、懸崖邊的境況。父親和我僅僅相隔一扇受管制的電動門,但我總擔心候不到下一個探視的時段。

我怕探視的時間太短,來不及護理他股間的褥瘡;怕來不及抓緊機會,詢問護士他的指數狀況;怕來不及一項項告訴他,女兒們輪流陪媽媽處理好了這項那項他會擔憂的事情。縱他的意識,時有時無;抽痰時,總是不自主地皺緊眉頭,神情痛苦。

病厄催逼,沙漏將盡。為了備忘而銘記。因憂懼忽略任一個微小細節,害怕錯失不知道還能把握多久的分分秒秒,我謹慎記下各項待辦的瑣細雜務,纏雜著雙向單向醫生說、護士說、媽媽說的種種片段。

我記錄著每一當下的飄忽思緒,心念流轉。腦海中漫湧著大量語彙,高壓洶湧,就要瀕臨潰決。我想向這世界,向冥冥操弄運命之手的誰,宣說討問更多時間。

太害怕告別的時刻真的到來,忌諱想像生死離散的情狀,我試圖回想父親的形象,他對女兒們的寬容與愛。想到什麼,寫什麼。那是我日夜守望在長廊邊,睡睡醒醒,神思恍惚間,藉以自持的力量。

父親去世後,我的第一本書出版了。名曰《彼岸花》。

彼岸有花,佛經中稱之為曼珠沙華。那是盛開在死亡之途,陰陽邊界之花。初次聽聞此花時,我竟不禁聯想起,那段守望在加護病房長廊上的日子。

相傳彼岸花開,能喚起死者生前記憶,情緣因果。在走向他界之前,藉以牽戀回望凡俗人世。花開為覺有情,卻又奈何斷情。猶如脫離痛楚的接引,花開之處,生死殊途,人間彼岸,終究僅能在花影間,匆匆回望。

夾雜著悲傷的思念,多像我最初的書寫。在曠闊虛無之境,放聲吶喊,滿腔心事,不知道喊給誰聽,也不管誰聽見。沙漏將盡,一眼瞬間。當下真真切切,因危墜而壓抑的聲腔,痛且含著眼淚。

父親去世已逾十年,我也不再是當年寫下第一本書時,那個大學剛畢業不久的少女。我常想起彼岸花的喻意,在備覺孤單無助的時刻,想像著守望、看顧與祝福。懷念無所顧忌的自己,愈來愈清楚,想寫什麼和敢不敢寫之間的距離。

生命中的問句,注定愈來愈多,常常想著,若是這時父母在,就好了。我頻頻回望,在如夢之夢的現實邊界書寫。彼岸花開,灼灼其華。哀豔是時間焚燒的聲音。不管最後還剩下什麼,保有心念,記得最初的感動,也就足夠了吧!

孩子的山林初履(節錄)

成為母親後,心心念念盼的便是小寶寶哪時候長大,哪時候會翻身、會站立、會走會跑。總想著有朝一日要帶孩子往山裡去,牽著他的小手走長長的路,看樹看花,看他快樂地追著蝴蝶跑—那是我這種在鄉間長大的孩子,回憶中最美的風景。

帶小人兒走向山嶺之路,該從什麼時候開始? 怎麼確定時機成熟,孩子的身心狀況準備好了? 萬一走了幾步路,開始討抱哭鬧耍賴,又該如何因應?何況我要面對的是一對雙胞胎男生,他們有各自的喜好、習性與意見,開心玩鬧時兩人常常一個往東一個往西,頑皮地東跑西竄,教人心驚膽跳,忙不迭無從追捕。我有能耐帶著他們走向山徑,確保一路平安嗎?

一連串猶疑思索在心裡翻騰,車程距離、步道路況、人車動線……,要帶上兩名稚子行走,已然不是成為母親之前,沒有心理負累,說走就走那麼無畏單純。我在心裡默默盤算思考路線,不確定哪一處山徑,適合第一次登山的三歲幼兒。

帶孩子到彰化二水,走登廟步道。從山腳下彰化二水往上攀爬,名為登廟步道,是因為山頂終點位於南投名間鄉的受天宮。迢迢漫漫,橫跨兩個縣市鄉鎮,據說是早期山頂松柏坑居民,將在地農產一擔擔肩挑至山下二水買賣的路徑。那是台灣鄉間山村,老一輩人為了尋常生活,奔波勞動的跋涉之路,也是我成為母親之前,特別喜歡、常常走訪的一條路線。

喜歡這一處山林風景。沿途近處是竹林果園,遠處是果園竹林,山地裡的農務種作就在路旁,處處生機勃發,蓬蓬然土生土長。

分不清有主無主,無須鐵皮圍籬圈護分界,空氣中草葉的氣味淡淡的,偶爾會混著猜想是肥料吧,老式鄉間獨有的土味。

山裡種了許多高大的橄欖樹。青橄欖約莫是這裡的山猴最愛的果實了,樹下處處可見凌亂咬痕的青橄欖,有些被啃得精光,只剩果核,有些不知是什麼原因,囓咬一、兩口就吐掉,丟得滿地都是。

自然而然,不經意抬頭就會瞥見山猴的蹤影,不確定牠們在高高的枝椏上,在濃密樹叢枝葉間,跳動競逐的身影是在忙什麼,有時也顧盼,有時也停佇,有時搔首,有時這隻猴串連那隻猴,跳上躍下彷彿交換信息。

運氣好時,也毋須抬頭尋覓,山猴自在走盪於樹梢與土坡之間。大猴小猴,胖的瘦的,結隊成群出巡,不怕人也不閃躲。

猴群自顧自舒舒服服曬太陽,水溝間邊坡上,癱著肚皮這隻幫那隻抓蝨,另隻幫另另一隻搔癢。此猴去來,彼猴來去。小猴活潑伶俐,或走秀或馬戲;老猴慵懶散漫,或微瞇著眼養神打盹,或微張著眼出神沉思。千姿百態。山猴野生的日常,一幕幕一齣齣,猶如以天光為布景,山林為野台的即興演出。

若孩子見到那搔搔臉頰、抓抓屁股的猴模猴樣,會興奮得如小猴兒吱吱叫吧?

我在車途中不停回憶、描摹、想像,一邊用卡通配音員般,說學逗唱的口吻,渲染誇大為我們即將前往「猴子們的家」。那裡的森林有魔法,有好多綠色植物和彩色的花……,引起幼兒興趣的方法,就是多描述多問答。三歲小孩最是天真爛漫,多話熱情,彷彿你說什麼他都相信,你問他答,他問你答,每一處都好奇,每一處都新奇,很容易感到歡喜。

才下車,初抵登山口,孩子立刻被牆間色澤鮮豔的猴群彩繪吸引,兄弟倆你一言我一語,對著彩圖猴像拍拍摸摸。

晴光豔好,灼灼然照映在枝頭樹梢。濃密樹蔭下,微微濕潤的路面,還保有夜裡清晨時分,尚未被蒸散揮發的水氣。日光烘焙的山林,那水氣混著葉隙間的暖日,飄冉於草葉、枝幹與泥土之間。每走踏一步,每一呼吸吐納,都能感覺鼻腔吸入飽滿的清新。

我也同時發現,開闊的天然情境,對於都市人,或像我這樣習慣多慮的人來說,有著釋放焦慮的顯著效果。不正處於多方設想,帶著兩名稚子登山的各種狀況?一進到自然的情境,我就知道這不過是怯於嘗試的庸人自擾。(未完)

靠近的練習(節錄)

總不免一再回想最初的心情。曾嚮往到山間海邊,到鄉下僻遠的地方教書。類近流浪,隱世孤獨的想像滲入無限擴張的少女情懷,我在心裡描摹勾勒一種恬靜無爭的美好:純樸、善美、真切。自在自然,貼近人心。不高深的平凡。那是我心中理想的姿態。

這麼多年過去,我當然明白這樣的想像過於唯美,夢幻而不食人間煙火,但它像個純真的標誌,屢屢在我回望時,提醒我曾那麼青澀稚嫩,不知冷暖疾苦的心。

常常自問文學是什麼? 文意辨析、情意導引、資料講授或闡發探問……,範文與核心,廣博涉略與精熟操作,從讀到寫,從能意會到能言傳,做為一項不斷求其領受內化的基本素養,我所傳遞、口說、演示的種種,那些來自於我的解讀衍伸、思考判斷、要求規範,就是文學嗎?

在窄化的學科概念、有限的教學時數、齊一公允而單一的評測考查中,語文學習成效的優劣,就足以代表涵養深淺嗎?

一遍遍不斷自省與詰問的心念,如潮水來去,感覺內心時而被濺起的浪花拍擊淘洗,時而感到被粗礪現實沖刷的細微咬嚙。

在大環境看似不變,實則政策大改小改,改湯換藥,換湯改藥,朝暮未曾間斷的中學課室裡。在舊課綱新課綱,文言怎麼刪,白話怎麼添,到底什麼篇章無謂,什麼具有傳授價值的顛簸搖晃裡。沒有絕對的好或更好,也說不準什麼是單一的對錯,一時間的定論不見得就是真理。

身在其中,微渺如塵。晃蕩揚起、無依懸浮、四方墜跌。或輕或重地暈眩著,哪怕是逆風嘶吼或擂鼓吶喊,說來竟都像是無關緊要、無足輕重的人微言輕。魚游江湖,逆水順流都是個人業念。正面迎向或毅然背對,都在水流之中,只能承接概受,聽憑造化。盼念臨危安居,處變泰然。

手機遊戲當道、影音直播正潮。課堂上,愈來愈多心力要用在秩序管理,觀念釐清,行為管教。教學的挑戰已不單純是教學本身,那是一整個時代、社會氛圍形塑出來的漩渦。該堅持的,應調整的,沒有範本可循,隨處隨機幻化演變。是翻轉還是轉翻,自在順應而非悲觀棄守,反覆琢磨拉扯的,又豈止是過去心與現在心?

思索探問得多,心裡的空洞漸大。世界那麼遼闊,個人淺短的一生所能探尋掌握的卻如此微渺。一己之力能做的,或許就是聽憑直覺心念,感應與感受,傾心竭力,讓教與學之間的偶然與必然,盡可能沒有遺憾。

一直覺得自己是幸運的人。初出大學校門,到北投大屯山腳下復興高中教書。山城小鎮氛圍,溫泉鄉慢悠素樸的步調,那麼非典型的台北。我住在山腳邊,繁鬧的中和街上,每日和學生們朝山似地,沿著陡長的山坡上學。

山腳邊是新北投傳統早市,固定攤位外,臨街總有不少蹲踞的老者,或戴斗笠,或包覆花帽頭巾,有的爽邁熱情,有的憨實靦腆,他們賣自家種植的野菜果蔬,自己醃製曝曬的筍絲菜脯醬瓜。那老而健朗的身影,對映長坡上三五成群朝氣煥發的中學生,行步其間,特別能感受到紮根於日常,滿滿的生命氣息。

習於步行觀察的習慣,隨我回到中部家鄉。我任教的學校在台中市霧峰,一個具有歷史人文之美,風俗純樸的鄉間小鎮。我常常在課餘之暇,信步漫行,走走,停停,看看。偶爾一邊思考,常常只關注當下周遭,腦袋什麼都不想。

漫步時光,看似無關緊要,如今想來,卻是極為寶貴的精神涵養。沒有具體方向,也不必然要有目的地。不擔心迷路,不在乎耗費時光,晃走逛遊,隨時可以前行,可以歸返。岔出慣性路線,兜轉迴繞,或者不假思索,走在熟悉的風景裡。

一個人的生活,有時孤獨,有時自在。當世界喧譁,繽紛繁鬧,自己與自己身心相伴,那時更明白孤獨的深義。所謂自在,是意識到我,真真實實,獨立、存在。

這樣的情懷,源自於性格,也成為我筆下書寫的基調。

鮮活真誠的文學,來自現實人生,文字、修辭、典故、各種章法結構技巧,都是其次又其次的要求。真正的核心,是心靈的觸動感知。如何觸摸到作品的心跳,是讀者該虛心傾聽,作者該虔敬思索的課題。

不同於制式的語文教學訓練,讀寫之間,我試圖傳遞給學生我的心得領會:要記取感動,最難忘的快樂與痛苦;擁有什麼,失去什麼,嚮往的、害怕的,那些過去、現在與未來。唯有盤點思緒,拼湊愛惡悲喜,極其細碎模糊的輪廓,直視內心的天使與魔鬼,善念與惡念,說出真話,那麼即使是最樸素的故事,不假修飾,也能擁有動人的力量。(未完)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價