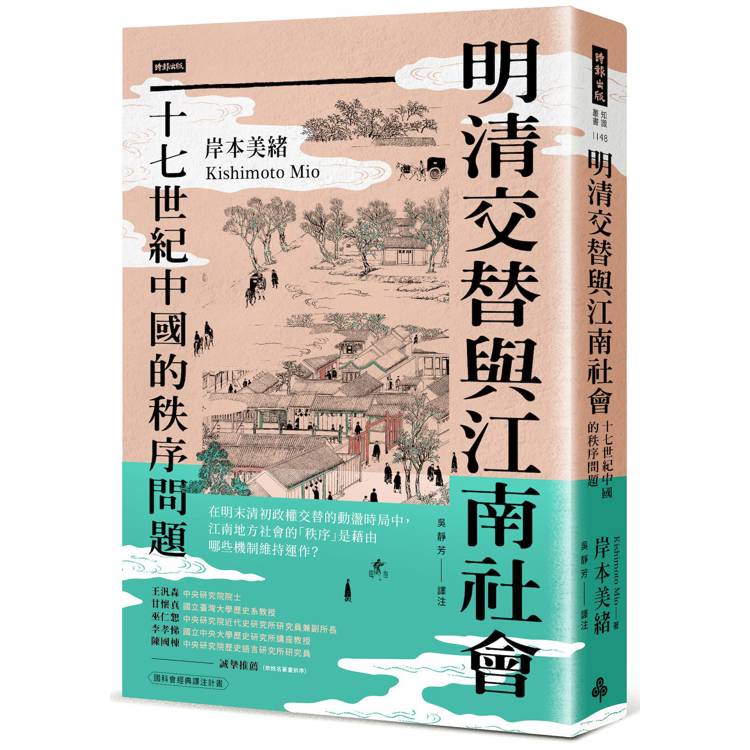

【電子書】明清交替與江南社會:十七世紀中國的秩序問題

內容簡介

◆牽動晚明江南社會秩序的鄉紳,他們的威信與勢力從何而來?

◆陽明學為何成為晚明江南地區民變事件的思想源頭?

◆晚明興盛的出版文化,在江南社會的群眾運動中扮演何種角色?

◆明清大變局中,江南社會的民眾如何自保以維持生計,又如何看待新政權?

明清史研究經典名著

《明清交替與江南社會》為岸本美緒教授立基於「地域社會論」的集大成之作。書中以由下而上的視角,生動刻畫江南社會的動態、資訊傳播下的民眾集體行動,以及政權交替時期江南地域的官、紳、民的關係,探討在明末清初的動亂之中,地方社會的能量如何從危機轉向秩序的重建。

岸本美緒深入淺出地解讀地方史文獻,將目光聚焦於民眾面對變動局勢的回應方式。藉由明清之際江南社會發生的事件或民變,解析「當時的人們為何採取那樣的行動」、「怎樣的狀況使人們朝向這個方向運作」、「當時的人們如何看待他們的社會」等問題,並從中帶出社會流動與輿論擴散、社會不安與民眾運動、陽明學流行與民眾心態,以及國家權力與民眾對應等重要課題。

名家推薦

王汎森|中央研究院院士

甘懷真|國立臺灣大學歷史系教授

巫仁恕|中央研究院近代史研究所研究員兼副所長

李孝悌|國立中央大學歷史研究所講座教授

陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員

--誠摯推薦(依姓名筆畫排序)

◆陽明學為何成為晚明江南地區民變事件的思想源頭?

◆晚明興盛的出版文化,在江南社會的群眾運動中扮演何種角色?

◆明清大變局中,江南社會的民眾如何自保以維持生計,又如何看待新政權?

明清史研究經典名著

《明清交替與江南社會》為岸本美緒教授立基於「地域社會論」的集大成之作。書中以由下而上的視角,生動刻畫江南社會的動態、資訊傳播下的民眾集體行動,以及政權交替時期江南地域的官、紳、民的關係,探討在明末清初的動亂之中,地方社會的能量如何從危機轉向秩序的重建。

岸本美緒深入淺出地解讀地方史文獻,將目光聚焦於民眾面對變動局勢的回應方式。藉由明清之際江南社會發生的事件或民變,解析「當時的人們為何採取那樣的行動」、「怎樣的狀況使人們朝向這個方向運作」、「當時的人們如何看待他們的社會」等問題,並從中帶出社會流動與輿論擴散、社會不安與民眾運動、陽明學流行與民眾心態,以及國家權力與民眾對應等重要課題。

名家推薦

王汎森|中央研究院院士

甘懷真|國立臺灣大學歷史系教授

巫仁恕|中央研究院近代史研究所研究員兼副所長

李孝悌|國立中央大學歷史研究所講座教授

陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員

--誠摯推薦(依姓名筆畫排序)

目錄

導論╱吳靜芳

序

第一章 明末清初的地方社會與「輿論」

第二章 明清時代的鄉紳

第三章 明末社會與陽明學

第四章 「五人」像的成立:明末民變與江南社會

第五章 崇禎十七年的江南社會與北京消息

第六章 清初松江府社會與地方官們

第七章 《歷年記》所見清初地方社會的生活

後記

索引

序

第一章 明末清初的地方社會與「輿論」

第二章 明清時代的鄉紳

第三章 明末社會與陽明學

第四章 「五人」像的成立:明末民變與江南社會

第五章 崇禎十七年的江南社會與北京消息

第六章 清初松江府社會與地方官們

第七章 《歷年記》所見清初地方社會的生活

後記

索引

試閱

第二章 明清時代的鄉紳

前言

在描寫明清時代的中國社會時,要撇開被稱為「鄉紳」或「紳士」的人士來描繪社會現象是不可能的。眾所皆知,在當時的中國,存在著以皇帝為首且發達的官僚制度,我們姑且可以說,國家通過這個官僚制度來統治人民。然而,讓我們從全國範圍的官僚體系將視點往下來看,將視點鎖定在社會基層的部分,也就是稱為縣或州的最基層行政單位來觀察地方政治實態的話,就會發現與其說是中央派遣的地方官在其強大無比的威令下井然有序地推行地方行政,不如說是作為地方名士的「紳士」、「鄉紳」擁有與地方官等齊的權威,他們作為多數而與地方官共存於地方社會中。可以說地方政治是包含地方官在內的這些具有威信的人物,彼此之間相互聯繫或對立的勢力平衡變動之下進行。

「紳」原本的語義是指禮服所用的寬鬆大帶,在中國自古以來有象徵文官的意味,到了明代後期的十六世紀,「紳士」、「鄉紳」、「紳衿」等帶有「紳」字的階層作為地方社會勢力於同時代的文獻中頻頻出現。「鄉紳」在之後的整個清代(一六四四-一九一一),於地方社會形成具有威信的統治階層,特別是在清末,伴隨著中央政府的弱體化,他們作為地域社會的中核,組織起地方防衛與公共事業,成為實際擔負地方行政的存在。接著在二十世紀前半,在中國革命的進展過程中,所謂「土豪劣紳」亦即繼承清代以來紳士譜系的權勢家族作為地方社會舊體制的根幹而被看做是要打倒的對象。

關於「紳士」、「鄉紳」的語義,歷來已多有研究提及,僅是就討論其語義的問題已經有數篇專論存在了,但對明清時期的「鄉紳」、「紳士」等詞,要下辭典般的簡單定義,並不是那麼地困難。也就是說,所謂的「紳」,一般是指無論現任、退休或休假等,只要具有官僚經驗者;所謂的「士」或「衿」,則大多是指還沒有官僚經驗,但積累科舉應試所必需的知識而具有生員、舉人等資格這類人物。所謂的「紳士」、「紳衿」,是指那些官僚乃至志願做官的知識分子的總稱,其對義詞是指著一般庶民的「民」、「百姓」。根據「迴避制度」,明清中國官僚被禁止在出生地任官,所以他們有兩個面貌,也就是他們在任官地作為現職官僚的面貌,以及離開官界回到鄉里之後作為有勢力者的面貌。要著眼於後者,即他們在鄉里的一種存在型態與勢力,就會特別使用「鄉紳」一詞。如上所述,「紳士」與「鄉紳」是相互重疊使用卻有微妙差別的的語彙,目前考慮到歷來在日本的研究史上多是使用「鄉紳」,因此本章以下論述,除非有特別的問題,則我將使用「鄉紳」一詞。

一、鄉紳研究的問題點

儘管存在著前述的概略定義,「紳士」、「鄉紳」仍是明清史學界持續討論的爭議概念。首先是傳統中國國家構造中,鄉紳作為什麼樣的存在並予以定位這個問題。就如同重田德在他對日本學界的鄉紳研究史進行的出色整理中提到,從來存在著兩個視角,即:從「國家」方面來看的視角,也就是強調官僚性質這一面,把鄉紳當作國家統治代理人的視角;以及從「社會」方面來看的視角,也就是強調自律性地方社會的代表人或者控制基層社會的大地主等一面的視角。圍繞這兩個視角的討論從戰前至今的中國研究進程中不停交錯,卻不容易歸結出清楚的鄉紳面貌。中國史研究中的鄉紳雙重面像,是與「國家與社會」問題有直接關聯,也就是說,一方面是,乍看之下像排除地方勢力的自治、自律觀念似的一君萬民的強大專制國家歷經二千多年的存在;另一方面,與國家統治鬆動的情況互為表裡,在地方社會中發揮自治機能的宗族、村落等社會團體之根深蒂固地存在,這兩者的關係如何這一大問題。重田德試圖整合這兩個關於鄉紳的視角且明確定義鄉紳歷史特性,提出「鄉紳支配」理論,對於明末以後的鄉紳勢力作為來自下層的封建化和來自上層的封建化這兩個趨勢之結合來加以說明。也就是說,將以帶有封建式統治性質的地主-佃戶(小農)關係作為基礎,貫徹私人支配的大地主其「來自下層的封建化」的能量(energy),以及身為中央集權國家的官僚階層,要將其權力為私有物而半獨立化的「來自上層的封建化」的向量(vector)兩相結合後的產物,換句話說,就是「無法實現領主化的封建支配者,在集權制的保護傘下,最大限度地展開的實際上的支配」,那就是鄉紳支配。從這樣的觀念出發,將明末清初認為是鄉紳支配這種具有「特殊中國式型態」的封建制的成立期,對於重田這樣的構想,引起贊同與反對的意見,成為二十世紀七○年代明清史研究的焦點之一。如以下內容所見,雖然本章中對於鄉紳的觀點與重田不同,但本章想處理的問題,卻也可說是與重田提出的問題並無二致,並且在本章也不能說沒有發現特別的新事實,而在史料方面,則不出包含重田的論文在內的歷來鄉紳研究已經使用的範圍,這一點在此先提出說明。

相較於直接連結國家論而討論鄉紳的本質之日本鄉紳研究,歐美鄉紳研究首先注意到在地方社會具有威信和影響力的「紳士」(在英語圈一般譯為「gentry」)這一具體現象,然後以「紳士」範圍與「紳士」勢力的具體基礎等論點為中心而展開研究。以華人研究者為中心,自二戰後以來形成的論爭,其框架大致如下,一方面是張仲禮、何炳棣等的見解,他們的主張可歸納數點:(1)藉由持有官職、科舉功名所得到的直接收入,比經由擁有土地所得收入重要,而沒有官職、科舉功名的地主無法對抗抗租和苛稅,則無法享受持有土地的利益,所以具有官職、科舉功名,正是他們富有的條件。(2)因而中國的菁英階層(=紳士)被定義為具有官職、科舉功名者組成的限定且明確的團體。(3)經由科舉競爭而獲得的菁英地位是不穩定的,因此中國社會的流動性(social mobility)相當高。

前言

在描寫明清時代的中國社會時,要撇開被稱為「鄉紳」或「紳士」的人士來描繪社會現象是不可能的。眾所皆知,在當時的中國,存在著以皇帝為首且發達的官僚制度,我們姑且可以說,國家通過這個官僚制度來統治人民。然而,讓我們從全國範圍的官僚體系將視點往下來看,將視點鎖定在社會基層的部分,也就是稱為縣或州的最基層行政單位來觀察地方政治實態的話,就會發現與其說是中央派遣的地方官在其強大無比的威令下井然有序地推行地方行政,不如說是作為地方名士的「紳士」、「鄉紳」擁有與地方官等齊的權威,他們作為多數而與地方官共存於地方社會中。可以說地方政治是包含地方官在內的這些具有威信的人物,彼此之間相互聯繫或對立的勢力平衡變動之下進行。

「紳」原本的語義是指禮服所用的寬鬆大帶,在中國自古以來有象徵文官的意味,到了明代後期的十六世紀,「紳士」、「鄉紳」、「紳衿」等帶有「紳」字的階層作為地方社會勢力於同時代的文獻中頻頻出現。「鄉紳」在之後的整個清代(一六四四-一九一一),於地方社會形成具有威信的統治階層,特別是在清末,伴隨著中央政府的弱體化,他們作為地域社會的中核,組織起地方防衛與公共事業,成為實際擔負地方行政的存在。接著在二十世紀前半,在中國革命的進展過程中,所謂「土豪劣紳」亦即繼承清代以來紳士譜系的權勢家族作為地方社會舊體制的根幹而被看做是要打倒的對象。

關於「紳士」、「鄉紳」的語義,歷來已多有研究提及,僅是就討論其語義的問題已經有數篇專論存在了,但對明清時期的「鄉紳」、「紳士」等詞,要下辭典般的簡單定義,並不是那麼地困難。也就是說,所謂的「紳」,一般是指無論現任、退休或休假等,只要具有官僚經驗者;所謂的「士」或「衿」,則大多是指還沒有官僚經驗,但積累科舉應試所必需的知識而具有生員、舉人等資格這類人物。所謂的「紳士」、「紳衿」,是指那些官僚乃至志願做官的知識分子的總稱,其對義詞是指著一般庶民的「民」、「百姓」。根據「迴避制度」,明清中國官僚被禁止在出生地任官,所以他們有兩個面貌,也就是他們在任官地作為現職官僚的面貌,以及離開官界回到鄉里之後作為有勢力者的面貌。要著眼於後者,即他們在鄉里的一種存在型態與勢力,就會特別使用「鄉紳」一詞。如上所述,「紳士」與「鄉紳」是相互重疊使用卻有微妙差別的的語彙,目前考慮到歷來在日本的研究史上多是使用「鄉紳」,因此本章以下論述,除非有特別的問題,則我將使用「鄉紳」一詞。

一、鄉紳研究的問題點

儘管存在著前述的概略定義,「紳士」、「鄉紳」仍是明清史學界持續討論的爭議概念。首先是傳統中國國家構造中,鄉紳作為什麼樣的存在並予以定位這個問題。就如同重田德在他對日本學界的鄉紳研究史進行的出色整理中提到,從來存在著兩個視角,即:從「國家」方面來看的視角,也就是強調官僚性質這一面,把鄉紳當作國家統治代理人的視角;以及從「社會」方面來看的視角,也就是強調自律性地方社會的代表人或者控制基層社會的大地主等一面的視角。圍繞這兩個視角的討論從戰前至今的中國研究進程中不停交錯,卻不容易歸結出清楚的鄉紳面貌。中國史研究中的鄉紳雙重面像,是與「國家與社會」問題有直接關聯,也就是說,一方面是,乍看之下像排除地方勢力的自治、自律觀念似的一君萬民的強大專制國家歷經二千多年的存在;另一方面,與國家統治鬆動的情況互為表裡,在地方社會中發揮自治機能的宗族、村落等社會團體之根深蒂固地存在,這兩者的關係如何這一大問題。重田德試圖整合這兩個關於鄉紳的視角且明確定義鄉紳歷史特性,提出「鄉紳支配」理論,對於明末以後的鄉紳勢力作為來自下層的封建化和來自上層的封建化這兩個趨勢之結合來加以說明。也就是說,將以帶有封建式統治性質的地主-佃戶(小農)關係作為基礎,貫徹私人支配的大地主其「來自下層的封建化」的能量(energy),以及身為中央集權國家的官僚階層,要將其權力為私有物而半獨立化的「來自上層的封建化」的向量(vector)兩相結合後的產物,換句話說,就是「無法實現領主化的封建支配者,在集權制的保護傘下,最大限度地展開的實際上的支配」,那就是鄉紳支配。從這樣的觀念出發,將明末清初認為是鄉紳支配這種具有「特殊中國式型態」的封建制的成立期,對於重田這樣的構想,引起贊同與反對的意見,成為二十世紀七○年代明清史研究的焦點之一。如以下內容所見,雖然本章中對於鄉紳的觀點與重田不同,但本章想處理的問題,卻也可說是與重田提出的問題並無二致,並且在本章也不能說沒有發現特別的新事實,而在史料方面,則不出包含重田的論文在內的歷來鄉紳研究已經使用的範圍,這一點在此先提出說明。

相較於直接連結國家論而討論鄉紳的本質之日本鄉紳研究,歐美鄉紳研究首先注意到在地方社會具有威信和影響力的「紳士」(在英語圈一般譯為「gentry」)這一具體現象,然後以「紳士」範圍與「紳士」勢力的具體基礎等論點為中心而展開研究。以華人研究者為中心,自二戰後以來形成的論爭,其框架大致如下,一方面是張仲禮、何炳棣等的見解,他們的主張可歸納數點:(1)藉由持有官職、科舉功名所得到的直接收入,比經由擁有土地所得收入重要,而沒有官職、科舉功名的地主無法對抗抗租和苛稅,則無法享受持有土地的利益,所以具有官職、科舉功名,正是他們富有的條件。(2)因而中國的菁英階層(=紳士)被定義為具有官職、科舉功名者組成的限定且明確的團體。(3)經由科舉競爭而獲得的菁英地位是不穩定的,因此中國社會的流動性(social mobility)相當高。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價